扑热息痛肝损害研究进展

- 格式:pdf

- 大小:339.28 KB

- 文档页数:4

・小专论・提高对乙酰氨基酚肝毒性的认识钱燕 陈成伟作者单位:200235 上海南京军区临床肝病研究中心 对乙酰氨基酚(acetaminophen )又称扑热息痛(paracetam ol ),是广泛用于临床的解热镇痛药。

目前该药是导致美国和欧洲急性肝功能衰竭(A LF )的首要原因。

在正常情况下,绝大多数的对乙酰氨基酚与葡萄糖醛酸和硫酸结合,少部分在细胞色素P4502E1、3A4、1A2和2A6作用下,转化为毒性产物N 2乙酰2对2苯醌胺(NAPQI )。

在服用治疗剂量时所产生的NAPQI 在肝细胞内由谷胱甘肽结合解毒;如服用过量,谷胱甘肽耗竭,NAPQI 便与肝细胞的高分子共价结合导致肝细胞坏死。

由于对乙酰氨基酚是经细胞色素P450酶代谢产生活性代谢物而致肝损害,因而这种非直接作用就显得更加隐蔽,应引起医生和患者的高度重视。

对乙酰氨基酚肝毒性与剂量有关。

其常用剂量小于2g Πd ,成人最大推荐剂量为4g Πd ,若超过该剂量可致肝损害,大于10g Πd 可致A LF 甚至死亡。

在英国,过量服用对乙酰氨基酚的病例常见于蓄意自杀,仅8%与治疗目的有关。

而美国的资料显示,更多的患者是由于未按规定剂量服用,或不了解许多制剂品种都含有对乙酰氨基酚成分,结果造成服用过量。

对乙酰氨基酚的中毒剂量并非固定不变,在很大程度上取决于患者有无饮酒史、营养状况、合并用药情况及有无并发症等诸多因素。

乙醇可诱导产生肝细胞色素P450酶并耗竭谷胱甘肽,使酗酒者对药物的敏感性增高;饥饿、营养不良和体内硒、维生素E 缺乏者对该药的敏感性也增高。

因此,当患者有酗酒史、营养不良、合用肝细胞色素P450诱导药(如乙醇、异烟肼、奥美拉唑和苯巴比妥等)以及具有能增加谷胱甘肽消耗和NAPQI 形成的因素时,即使对乙酰氨基酚水平在安全范围内,也要考虑中毒的可能性。

美国食品药品管理局(FDA )告诫人们尤应警惕的是乙醇,从2003年开始FDA 要求药品生产厂家在药瓶上均标明“酒精警告”。

扑热息痛副作用

一、扑热息痛副作用二、扑热息痛对下腰疼痛没有影响三、扑热息痛可引起肝肾损害

扑热息痛副作用1、扑热息痛副作用

长期服用或过量服用均可引起肝细胞坏死。

扑热息痛引起肝细胞坏死是其直接对肝细胞的作用,可能是过量服用扑热息痛致使体内生成一种毒性代谢产物,当积存达到一定量时,造成肝脏谷胱甘肽耗竭,使肝脏解毒能力大大下降,毒性代谢产物破坏肝细胞,产生细胞变性和坏死。

由于过量扑热息痛所致急性肝小叶中心性坏死,进展迅速者可发生暴发性肝功能衰竭并引起死亡。

过量扑热息痛所生成的毒性代谢产物同样可损害肾脏,造成肾细胞坏死,特别是合用水杨酸钠或咖啡因时,更易损伤肾脏。

长期过量扑热息痛,所生成的毒性代谢产物可直接作用于骨髓造血系统,构成破坏,还可能诱发血小板减少性紫癜或白血病。

如果小儿过量服用扑热息痛,还可引起中枢神经系统的中毒症状,主要出现大脑损害、神经功能减退、陷入昏迷等。

2、孕妇需慎用扑热息痛

美国科学家通过对9000名母亲进行的跟踪调查发现,母亲在怀孕后期服用大量扑热息痛,生下来的婴儿患有哮喘病的几率要高得多。

科学家发现,如果母亲在怀孕后期每天或几乎每天都服用扑热息痛,等到孩子长到三岁时会发现自己的孩子比其他孩子更容易得上哮喘。

3、扑热息痛注意事项

成人24小时内服用的剂量不应超过2克,不要空腹大剂量服用,不要。

警惕扑热息痛变为“肝脏杀手”作者:王振坤来源:《家庭百事通·健康一点通》2016年第12期你发烧了,服用它能给你“扑灭”了;你哪儿疼痛了,服用它能给你“平息”了……它就是扑热息痛,学名叫“对乙酰氨基酚”,也曾叫醋氨酚,是目前应用十分广泛的解热镇痛药。

但是,如此“温柔”“平和”的扑热息痛也会变成“肝脏杀手”。

最近,在美国有关部门登记的急性肝衰竭病人有1033例,其中由扑热息痛引起的有475例,乙肝引起的为75例。

过去一般认为乙肝是引起急性肝衰竭的主要病因,现已让位给扑热息痛。

在英国的情况也是如此,约50%的急性肝衰竭是扑热息痛引起的。

急性肝衰竭的后果很严重,扑热息痛引起的肝衰竭也是如此。

扑热息痛引起的肝衰竭自然生存率仅为64%,死亡率甚至达到30%以上。

目前,治疗肝衰竭最好的办法是肝移植,但在美国,有不少人在等待肝移植过程中就死去了。

近年来,我国医生报告的扑热息痛所致药物性肝损伤和急性肝衰竭也有所增加,应提高警惕。

扑热息痛肝损伤的临床表现扑热息痛引起的肝损伤、肝衰竭可分为四期:一期在用药后数小时出现食欲不振、腹痛、恶心、呕吐、出汗、乏力等消化系统症状。

二期在用药后24~48小时,一般没有明显症状,但肝功能有明显损害。

三期在用药2周内(多为2~5天内)发生明显的肝损伤表现为消化道症状加重,严重的腹胀和乏力,有出血倾向;嗜睡及精神神经症状;黄疸逐渐加深,多伴有脑水肿。

这些都是典型的急性肝衰竭症状。

病程中还可发生肾衰竭及多个脏器衰竭、败血症等严重并发症,最严重可致病人死亡。

四期经抢救性治疗可进入恢复期,达到康复。

化验室检查显示,患者转氨酶(ALT/AST)明显升高,胆红素升高相对较少,甚至可能正常,严重病例的后期胆红素可能持续增长;凝血酶原时间延长;血小板没有明显降低。

阻止扑热息痛导致肝损伤十招1.必须严格地按照推荐的剂量服用扑热息痛,儿童剂量更要精准。

成人每次0.5克(1片),每日小于2克(4片),每日最大剂量不可超过4克(8片);儿童按每次每千克体重10~15毫克,如需要可在4小时后再用1次,一日总剂量不得超过每千克体重80毫克。

扑热息痛的副作用

扑热息痛是一种常用的非处方退热药物,但它也有一些副作用需要注意。

使用扑热息痛可能会引发以下副作用:

1. 胃肠道问题:扑热息痛可能导致不适的胃痛、恶心、呕吐、消化不良和腹泻。

长期或过量使用此药物可能会引发溃疡和胃出血。

2. 过敏反应:某些个体可能对扑热息痛中的成分过敏,出现皮疹、荨麻疹、面部或舌头肿胀、呼吸困难等症状。

如果出现过敏反应,应立即停用药物并就医。

3. 肝脏损伤:过量使用扑热息痛可能对肝脏造成损害。

长期服用或与酒精同时使用,会增加肝脏损伤的风险。

4. 血液问题:长期、过量使用扑热息痛可能导致血液问题,如贫血和血小板减少。

5. 肾脏问题:长期或过量使用扑热息痛可能引发肾脏问题,如肾功能损害和肾脏衰竭。

6. 其他问题:其他少见的副作用包括头痛、眩晕、失眠、焦虑和心悸等。

为避免副作用,应谨慎使用扑热息痛,遵循正确的用药剂量和频率。

如果出现任何不适或疑似副作用,请立即停止用药,并咨询医生的建议。

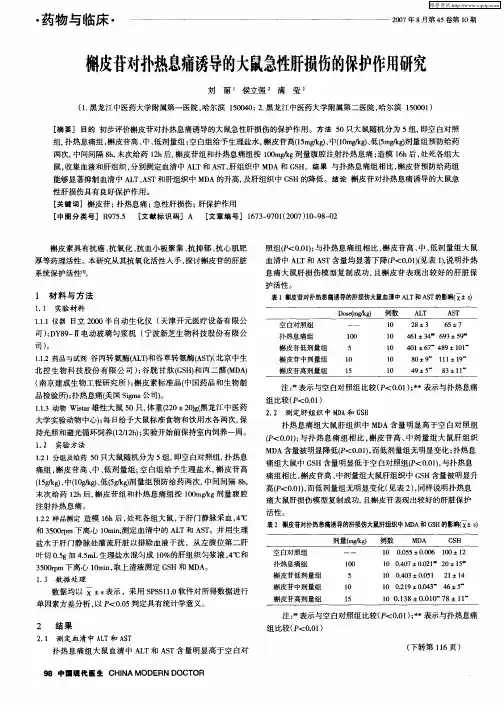

急性肝损伤模型的研究进展作者:刘彦双朱淑霞王永利作者单位:050200 河北省石家庄市卫生学校(刘彦双);河北武警总队医院(朱淑霞);河北医科大学药理教研室(王永利)【关键词】急性肝损伤肝损伤实验动物模型的复制是进行防治肝损伤药物研究的前提。

目前,肝损伤动物模型的复制主要有生物性、免疫性、化学性等方法,生物学方法要求实验条件高且费用昂贵,限制了应用。

免疫方法是造成免疫肝损伤,主要用于通过免疫机制而抗肝损伤的药物研究。

化学方法则是通过化学性肝毒物质,如四氯化碳、氨基半乳糖、硫代乙酰胺、黄曲霉素等致肝损伤。

在我国卫生部颁布的《中药药理实验指导原则》中明确指定应用四氯化碳和氨基半乳糖肝损伤动物模型进行保肝降酶新药的药理实验,应用四氯化碳和氨基半乳糖复制肝损伤动物模型,条件要求低,技术易于掌握,可靠性强,重复性好,是其他任何肝损伤模型无法比拟的,故目前研究抗肝损伤新药常采用四氯化碳和氨基半乳糖复制动物模型。

1 化学性肝损伤动物模型1.1 四氯化碳性肝损伤四氯化碳(CCl4 )溶于精致植物油,配制0.1%浓度,按10ml.kg小鼠腹腔注射,12~24h后处死动物。

测定血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红质(TB)、总蛋白(TP)、白蛋白(A)、,肝匀浆脂质过氧化物(LPD)或丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD),谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)或还原性谷胱甘肽(GSH)等反映肝功能及脂质过氧化的指标,并进行组织病理学检查。

关于CCl 4 肝毒的作用机制,存在多种假设,但都一致公认,自由基的形成及引发的链式过氧化反应是其主要机制。

CCl 4在体内可经肝微粒体细胞色素P450 代谢激活,生成两个活性自由基(CCl 3 O 2 和Cl)及一系列氧活性物,可与肝细胞质膜或亚细胞结构的膜脂质发生过氧化反应,膜磷脂大量降解,从而破坏细胞膜结构完整性,引起膜通透性增加,最终导致肝细胞死亡[1]。

扑热息痛副作用扑热息痛是一种广泛应用于临床的非处方药,常用来缓解发热、头痛、关节疼痛等症状。

虽然扑热息痛在治疗疾病时具有显著的功效,但也存在一些副作用,需要引起人们的重视。

首先,扑热息痛可能会对肝脏造成一定的损害。

扑热息痛在体内代谢主要依赖于肝脏,而长期或大量使用扑热息痛可能导致肝脏中相关酶的活性下降,影响肝功能。

此外,过量使用扑热息痛还可能导致药物性肝脏损伤,表现为黄疸、纳差、腹痛、腹胀等症状。

因此,在使用扑热息痛时应按照医生的建议使用剂量,避免过度使用。

其次,扑热息痛还可能对胃肠道造成刺激。

扑热息痛有一定的酸性,可以直接刺激胃黏膜,引起胃肠道不适,如胃痛、恶心、呕吐、腹泻等症状。

此外,在胃肠道疾病或溃疡出血等情况下使用扑热息痛可能加重疾病症状,甚至引发并发症。

因此,胃肠道疾病患者在使用扑热息痛前应咨询医生的建议。

另外,扑热息痛还可能引起过敏反应。

扑热息痛属于非甾体抗炎药,某些人具有对该类药物的过敏反应。

常见的过敏症状包括皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹等,严重者还可能出现呼吸困难、喉咙水肿等循各系统过敏反应,甚至引发过敏性休克。

因此,在使用扑热息痛前,首次使用者或对非甾体抗炎药过敏的人群应先进行皮肤试验,如发现有过敏症状,则应立即停止使用。

此外,扑热息痛还可能影响血小板功能。

扑热息痛能使血小板聚集和血栓形成受到影响,可能导致出血时间延长,增加出血风险。

长期或大剂量使用扑热息痛还可能影响血液的凝血功能,导致出血倾向。

因此,血小板功能异常或凝血功能异常的患者在使用扑热息痛前应咨询医生的建议。

总之,尽管扑热息痛在临床上应用广泛,但也存在一定的副作用。

在使用扑热息痛时,不仅要根据医生的建议使用剂量,还应注意不要过量使用,避免对肝脏、胃肠道、血小板功能等造成损害。

对于过敏体质的人群,应慎重使用,并在使用前进行相应的皮肤试验。

此外,任何药物使用都需要遵循“安全第一”的原则,如有不适或副作用发生,应及时就医并告知医生有关情况,以便及时进行处理。

扑热息痛可否作为药物滥用布洛芬(Ibuprofen)是一种常见的非处方药,属于非甾体抗炎药(NSAIDs)的一种。

它具有镇痛、退热和抗炎作用,被广泛用于缓解轻至中度的疼痛和发热症状。

然而,随着布洛芬的普及和易获取性,一些人可能滥用这种药物,从而引发一系列健康问题。

本文将探讨扑热息痛作为药物滥用的问题,以及相关的风险和注意事项。

首先,扑热息痛的滥用可能导致药物依赖和成瘾。

虽然布洛芬属于非处方药,但它仍然是一种药物,具有潜在的成瘾性。

一些人可能会滥用布洛芬,以获得其镇痛和舒缓炎症的效果。

然而,长期滥用布洛芬可能导致身体对药物的依赖,使其无法正常工作或感到疼痛。

此外,过度使用布洛芬也可能导致身体对该药物产生耐受性,需要逐渐增加剂量才能达到相同的效果,这可能导致滥用者进一步加重用药的风险。

其次,滥用布洛芬还可能引发一系列健康问题。

布洛芬在适当剂量下是相对安全的,但过量使用或滥用可能导致严重的副作用。

长期大量使用布洛芬可能对肝脏和肾脏造成损害,甚至引发肝炎或肾功能衰竭。

此外,滥用布洛芬还可能导致胃肠道问题,如溃疡、出血和胃炎。

对于那些有消化道问题的人来说,滥用布洛芬可能会加重其症状并导致更严重的并发症。

滥用布洛芬还可能与其他药物相互作用,增加不良反应的风险。

布洛芬与某些药物(如抗凝药物、抗高血压药物和某些心脏药物)相互作用,可能导致血压升高、心脏问题或出血风险增加。

因此,在滥用布洛芬之前,应该咨询医生或药剂师,了解与其他药物的相互作用以及可能的风险。

对于那些需要使用布洛芬的人来说,也需要注意正确的用药方法和剂量。

布洛芬应该按照医生或药剂师的建议使用,不要超过推荐的剂量或使用时间。

同时,布洛芬应该与食物一起服用,以减少对胃肠道的刺激。

对于有胃肠道问题的人来说,可能需要避免使用布洛芬或寻求替代药物。

总之,扑热息痛是一种常见的非处方药,具有镇痛、退热和抗炎作用。

然而,滥用布洛芬可能导致药物依赖和成瘾,并引发一系列健康问题。

[5]STRASSBURGCP,MANNSMP.Jaundice,genesandpro moters[J].JHepatol,2000,33(3):476-479.DOI:10.1016/s0168-8278(00)80285-8.[6]MARUOY,NAKAHARAS,YANAGIT,etal.GenotypeofUGT1A1andphenotypecorrelationbetweenCrigler-NajjarsyndrometypeIIandGilbertsyndrome[J].JGastroenterolHepatol,2016,31(2):403-408.DOI:10.1111/jgh.13071.[7]GUGX,ZONGZP,ZHOUT,etal.LivingrelateddonorlivertransplantationforinfantwithCrigler-NajjarsyndrometypeⅠ:Areportofonecaseandliteraturereview[J].OgranTransplant,2020,11(4):471-476.DOI:10.3969/j.issn.1674-7445.2020.04.008.顾广祥,宗志鹏,周韬,等.亲属活体肝移植治疗婴儿Crigler-Najjar综合征Ⅰ型1例并文献复习[J].器官移植,2020,11(4):471-476.DOI:10.3969/j.issn.1674-7445.2020.04.008.[8]BLACKM,BILLINGBH.Hepaticbilirubinudp-glucuronyltransferaseactivityinliverdiseaseandGilbert’ssyndrome[J].NEnglJMed,1969,280(23):1266-1271.DOI:10.1056/NEJM196906052802303.[9]BARCELLINIW,FATTIZZOB.Clinicalapplicationsofhemolyticmarkersinthedifferentialdiagnosisandmanagementofhemolyticanemia[J].DisMarkers,2015,2015:635670.DOI:10.1155/2015/635670.[10]ARIASIM,GARTNERLM,COHENM,etal.Chronicnonhe molyticunconjugatedhyperbilirubinemiawithglucuronyltransferasedeficiency.Clinical,biochemical,pharmacologicandgeneticevidenceforheterogeneity[J].AmJMed,1969,47(3):395-409.DOI:10.1016/0002-9343(69)90224-1.[11]ZHANGM,WANGH,HUANGY,etal.Compoundheterozy gousUGT1A1 28andUGT1A1 6orsinglehomozygousUGT1A1 28aremajorgenotypesassociatedwithGilbert’ssyndromeinChineseHanpeople[J].Gene,2021,781:145526.DOI:10.1016/j.gene.2021.145526.引证本文:ZHANGYJ,ZHENGY,WANGXH,etal.HereditaryspherocytosiscoexistingwithGilbert’ssyndrome:Acasereport[J].JClinHepatol,2022,38(4):888-890.张玉姣,郑英,王秀红,等.遗传性球形红细胞增多症合并Gilbert综合征1例报告[J].临床肝胆病杂志,2022,38(4):888-890.(本文编辑:刘晓红)·国外期刊精品文章简介·JournalofHepatology|扑热息痛过量可阻断肝细胞摄取胆汁酸从而减轻肝毒性 对乙酰氨基酚(APAP)过量仍然是急性肝功能衰竭的常见原因,在患者中通常伴随着血清胆汁酸(BA)水平的升高。

扑热息痛实验报告扑热息痛的制备实验报告扑热息痛的制备制药工程201030220213 林建辉一、目的要求:1、了解对氨基酚的氨基的选择性乙酰化而保留酚羟基的方法。

2、掌握易被氧化产品的重结晶精制方法。

3、进一步认识和掌握显微熔点测定仪的工作原理和操作方法,并利用其测定产品熔点。

二、基本原理:用计算量的醋酐与对氨基酚在水中反应,可迅速完成N-乙酰化而保留酚羟基。

反应式:副反应:三、实验步骤:1、乙酰化7.21g对氨基酚安装好电动搅拌器、温度计于250 mL三口圆底烧瓶7.21gg至温度90℃搅拌子搅拌?慢慢滴加醋酐滴加时间约8 min维水60 mL关闭电源,反应物冷却至0~5 ℃结晶抽滤持此温度继续搅拌40 min?30 mL洗涤两次粗品对乙酰氨基酚2、精制:水35 mL1ml10%NaHSO4,1g活性碳??100 mL三口圆底烧瓶升温至粗品滤液冷却至0~5℃10min??结晶析出?抽滤全溶?至沸回流热滤滤饼80℃干燥2h精品对乙酰氨基酚四、实验数据投料比化合物Mr m/v m Mol mtco ρ(g/ml) 对氨基酚109.19 7.21g 65.940 1醋酐102.09 7.21ml 76.168 1.1 1.08 水18 40ml五、数据处理粗制品总称重:15.23g 滤纸称重:0.75g 磁拌石称重:2.52g 粗制品称重:11.96g精制品总重:9.36g滤纸称重:0.55g精制品重:8.81g对乙酰氨基酚的理论产量为9.98g。

理论产量-实测产量?100%?88.3% 产率为理论产量六、结果与讨论最终产品性状:为红色的结晶性粉末产物产物对乙酰氨基酚应为白色结晶粉末,而我们的实验结果为红色粉末,计算产量高但产物颜色不对,初步判定为所含杂质原料药太多,醋酐滴加速度过快,对氨基酚与醋酐反应不完全。

七、思考题:1、试比较冰醋酸、醋酐、乙酰氯三种乙酰化剂的优缺点。

答:醋酸:优点是冰醋酸易得,不与被提纯物质发生化学反应,易与结晶分离除去,能给出较好的结晶。

乙酰氨基酚的不良反应类型和影响因素分析目的探讨乙酰氨基酚的不良反应类型和影响因素。

方法选取我院2012年1月~2013年10月58例乙酰氨基酚引发不良反应患者,分析其临床资料,统计不良反应类型及其相关影响因素。

结果乙酰氨基酚引发不良反应所涉及系统为:过敏反应,肝肾损害,血液系统,消化系统,循环系统等,主要影响因素为年龄、性别、用药方法等。

结论乙酰氨基酚引发不良反应会涉及到多个系统,了解其相关影响因素可以更为合理应用药物,降低不良反应发生率。

标签:乙酰氨基酚;不良反应;分析乙酰氨基酚,解热镇痛药,也被称作扑热息痛。

用于发热,缓解轻中度疼痛,效果明显,但称作较多不良反应[1]。

本文选取58例乙酰氨基酚应用患者,分析其不良反应相关系统及影响因素,现报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料选取我院2012年1月~2013年10月58例乙酰氨基酚引发不良反应患者,其中男36例,女22例;年龄5~75岁,平均年龄(43.1±2.6)岁。

1.2方法患者所产生不良反应均予以统计分析,了解相关涉及系统,并分析患者相关影响因素。

2 结果(见表1~2)3 讨论乙酰氨基酚属于乙酰苯胺类解热镇痛药物,通过抑制下丘脑体温调节中枢前列腺素合成酶,降低前列腺素PGE1大量合成及释放,使得外周血管发生扩张、出汗从而起到解热效果,解热作用效果与阿司匹林具有相似性,却无显著抗炎效果;对前列腺素PGE1、缓激肽和组胺等产生抑制作用,避免其大量合成及释放,从而增加痛阈,由此发挥镇痛效果,是一种外周性镇痛药,一般对轻、中度疼痛症状起到一定效果。

乙酰氨基酚引发的肝损伤症状是一种药物性肝中毒,资料显示,缺失维生素E会使得乙酰氨基酚应用后产生肝损伤及营养不良症状,饮酒及慢性肝病患者则因肝内细胞色素P450酶耗竭谷胱甘肽和NAPQI形成,提高肝中毒危险性,蛋氨酸可以有效防止药物性肝中毒出现[2]。

乙酰氨基酚投药方式与其代谢半衰期存在相关性,资料显示乙酰氨基酚口服用药在家兔体内吸收与人体吸收具有一致性。

扑热息痛的作用原理伤肝吗扑热息痛是一种非处方药,主要用于缓解轻至中度疼痛和退烧。

它的化学名称为对乙酰氨基酚,也被称为paracetamol或acetaminophen。

扑热息痛的作用原理可以归结为其对脑内的疼痛中枢和体温调节中枢的抑制作用。

虽然存在一些与扑热息痛服用相关的肝损伤病例,但该药物的正确用量和使用方法下,它一般被认为是安全的。

在人体内,扑热息痛通过多种相关的生物化学过程发挥药效。

它抑制了脑内产生疼痛信号的酶,从而减少了疼痛感觉。

这个过程中的关键酶是环氧化酶(COX)。

COX促进了炎症反应中的前列腺素生成,而前列腺素在调节疼痛感受方面起到了重要作用。

通过抑制COX的活性,扑热息痛减少了疼痛信号的传递,从而达到缓解疼痛的效果。

此外,扑热息痛还有退烧作用。

当人体发烧时,体温调节中枢会受到刺激,导致产生一种叫做脑垂体激素的物质。

这些激素刺激了体内炎症反应,导致产生更多的前列腺素,使体温升高。

扑热息痛抑制了前列腺素的产生,从而降低了体温调节中枢的刺激,达到了退烧的效果。

然而,扑热息痛并非没有副作用。

它的主要副作用是对肝脏的损害,尤其在超量或长期使用时。

扑热息痛首先由肝脏代谢,将其转化为一种有毒代谢物——N-乙酰基对醯氨基酚(NAPQI)。

正常情况下,NAPQI会被一种名为谷胱甘肽(GSH)的抗氧化物质中和。

但在超量或长期使用扑热息痛的情况下,NAPQI的产生速度可能超过体内GSH的清除能力,从而导致GSH的消耗,使NAPQI开始在肝脏细胞中积累。

当NAPQI积累到一定程度时,它会直接损害肝脏细胞,并导致氧化应激和炎症反应。

这可能会导致肝细胞损伤,甚至导致肝功能异常。

然而,正常用量和正确用法下,扑热息痛的代谢和清除能力一般不会超过体内的GSH水平,因此不会对肝脏造成明显的损害。

此外,个体差异在扑热息痛引起肝损伤的发展过程中也起到了一定的作用。

某些人可能由于基因变异或其他内外部因素而具有较低的GSH水平或较弱的肝脏代谢能力,这使得他们更加容易发生肝损伤。

本次实验旨在探究扑热息痛在体内的代谢途径、药效发挥机制以及对肝脏的影响。

通过观察扑热息痛在动物体内的分布、代谢过程及药效,为扑热息痛的临床应用提供实验依据。

二、实验材料1. 动物:健康成年小鼠,体重18-22g,雌雄不限。

2. 药品:扑热息痛片(100mg/片),购自药店。

3. 试剂:生理盐水、戊巴比妥钠、肝素钠等。

4. 仪器:电子天平、离心机、分光光度计、显微镜等。

三、实验方法1. 分组:将小鼠随机分为对照组、低剂量组、中剂量组和高剂量组,每组10只。

2. 给药:对照组给予等体积的生理盐水,低、中、高剂量组分别给予相当于人体等效剂量的1/10、1/5和1/2的扑热息痛片。

3. 观察指标:(1)药效:观察小鼠在给药前后的行为变化,如活动减少、反应迟钝等。

(2)肝脏组织学观察:处死小鼠后,取肝脏组织,进行固定、切片、染色,观察肝脏细胞形态、变性、坏死等情况。

(3)肝脏生化指标检测:检测小鼠血清中的ALT、AST、ALP等指标,评估肝脏功能。

四、实验结果1. 药效观察:低、中、高剂量组小鼠在给药后均出现不同程度的活动减少、反应迟钝等表现,表明扑热息痛具有一定的镇痛作用。

2. 肝脏组织学观察:与对照组相比,低、中、高剂量组小鼠肝脏组织均出现不同程度的变性、坏死,以高剂量组最为明显。

3. 肝脏生化指标检测:与对照组相比,低、中、高剂量组小鼠血清ALT、AST、ALP等指标均显著升高,表明扑热息痛对肝脏具有一定的毒性作用。

1. 扑热息痛在体内的代谢途径:扑热息痛在肝脏中被代谢为N-乙酰对苯醌亚胺,该物质具有毒性。

在正常剂量下,肝脏内的解毒物质谷胱甘肽可以对付这种有毒的代谢产物。

然而,若剂量过大,产生的有毒物质过多,肝脏解毒能力不足,导致肝脏损伤。

2. 扑热息痛的药效发挥机制:扑热息痛可能是通过抑制中枢神经系统中前列腺素的合成(包括抑制前列腺素合成酶)以及阻断痛觉神经末梢的冲动而产生镇痛作用。

此外,扑热息痛的解热作用可能与下视丘体温调节中枢有关。

对乙酰氨基酚肝毒性机制与防治研究新进展潘家琪;宋丹军;李鹏旭;刘爱明【期刊名称】《中国药理学与毒理学杂志》【年(卷),期】2014(000)004【摘要】对乙酰氨基酚(APAP)(扑热息痛)是临床应用最广泛的解热镇痛药,也是引起肝功能衰竭最常见的药物。

作为肝毒性模型工具药物,APAP 也被广泛用于药物肝毒性机制研究和药物护肝作用评价。

本文对 APAP 肝毒性中代谢活化、细胞损伤、c-Hun N 端激酶信号通路和代谢功能改变等细胞内事件,炎症细胞与炎症因子在 APAP 肝毒性中的作用,以及单体化合物和天然提取物对抗 APAP 肝毒性的研究进展进行综述,为其肝毒性的发生机制和防治研究提供参考。

%Acetaminophen(APAP)is the most wideIy-used anaIgesic drug cIinicaIIy. It is aIso the most risky agent for hepatotoxicity. It has been wideIy used as a modeI drug to study mechanisms of chemicaI-induced Iiver injury and to test the hepatoprotective potentiaI of chemicaIs. This review summa-rized the intraceIIuIar events of acetaminophen-induced hepatotoxicity,incIuding metaboIic activation, ceIIuIar damage,c-Hun N-terminaI kinase pathway,and modified metaboIism function,and additionaIIy focused on the roIe of infIammatory factors and ceIIs in APAP hepatotoxicity,as weII as protection strate-gies of chemicaIs and naturaI products.【总页数】7页(P618-624)【作者】潘家琪;宋丹军;李鹏旭;刘爱明【作者单位】宁波大学医学院生理药理学系,浙江宁波 315211;宁波大学医学院生理药理学系,浙江宁波 315211;宁波大学医学院生理药理学系,浙江宁波315211;宁波大学医学院生理药理学系,浙江宁波 315211【正文语种】中文【中图分类】R963【相关文献】1.核受体在对乙酰氨基酚引起的肝毒性中的作用 [J], 任林;邝江莹;蒲诗云;何金汗2.对乙酰氨基酚是否因肝毒性而弃用? [J], 叶伟;杨永峰3.对乙酰氨基酚肝毒性研究进展 [J], 陈熠媛;陈硕崴;张谢;吴俊男;张学松;宋毓飞4.对乙酰氨基酚诱发小鼠肝毒性机制的实验研究 [J], 张宝旭;贾凤兰;阮明5.肝线粒体DNA/Toll样受体9/microRNA-223形成负反馈环以限制小鼠中性粒细胞过度活化及对乙酰氨基酚肝毒性 [J], 吴瑞红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

扑热息痛的副作用有哪些呢?关于《扑热息痛的副作用有哪些呢?》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

当代日常生活大家会运用各种各样功效比较好的药品来医治各种各样病症,比如,针对各种各样感染开展抗感染医治时候采用抗病毒的药,比如,阿莫西林胶囊,布洛芬片这些全是常见的药品,在其中,布洛芬片是当代运用量十分大的一种,可是要留意其副作用,下边就讨论一下布洛芬片的副作用有什么呢?布洛芬片便是乙酰氨基酚,它是最常见的非抗感染镇痛药,退热功效与阿斯匹林类似,止痛功效较差,无抗感染抗风湿功效,是乙酰苯胺类药中最好是的种类。

非常合适于不可以运用羧基类药的患者。

用以发烧感冒、牙痛等症。

它在基本使用量下副作用较少,它不可以长期性服药,会造成亚急性肝坏死。

在用以发烧一般不超过3天,止痛不超过10天。

1、肝脏的毒副作用反映:长期服用或过多服食均可造成肝脏坏死。

布洛芬片造成肝脏坏死是其立即对肝细胞的作用,可能是过多服食布洛芬片导致身体转化成一种毒副作用新陈代谢物质,当囤积做到一定量时,导致肝脏甘胱谷肽枯竭,使肝脏祛毒工作能力大大的降低,毒副作用新陈代谢物质毁坏肝脏,造成体细胞转性和坏死。

因为过多布洛芬片引发亚急性肝小叶管理中心性坏死,进度快速者可产生暴发性肝功能衰竭并造成身亡。

2、肾脏功能的毒副作用反映:过多布洛芬片所转化成的毒副作用新陈代谢物质一样可危害肾脏功能,导致肾体细胞坏死,非常是共用水杨酸钠或咖啡碱时,更易损害肾脏功能。

3、血液系统的毒副作用反映:长期性过多布洛芬片,所转化成的毒副作用新陈代谢物质可立即功效于骨髓造血系统,组成毁坏,还可能引起血小板低性紫癜或败血症。

4、中枢神经系统的毒副作用反映:假如小孩过多服食布洛芬片,还可造成神经中枢系统的食物中毒症状,关键出現人的大脑危害、神经功能减退、深陷昏迷等。