肘关节后侧入路

- 格式:docx

- 大小:499.05 KB

- 文档页数:16

图文详解肘关节后侧入路后侧入路提供了能显示所有肘关节组成骨的最大可能视野。

尽管它基本上是个安全、可靠的手术技术,但它也有一个主要缺点:常需要在关节面上行鹰嘴截骨,产生另外一个必须内固定的“骨折”。

后侧入路的应用包括如下:•1.肱骨远端骨折切开复位和内固定。

•2.肘关节内游离体摘除。

•3.肱骨远端骨不连的治疗。

治疗肘关节的广泛李缩手术可以采用此入路的一部分来延长肱三头肌,而不需要行鹰嘴截骨。

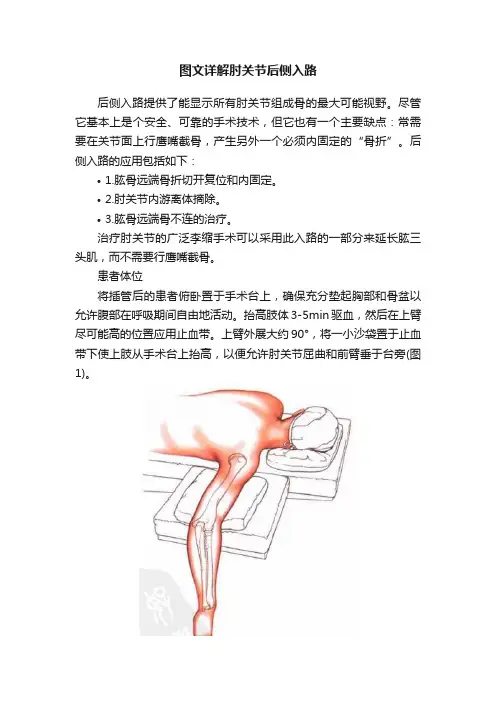

患者体位将插管后的患者俯卧置于手术台上,确保充分垫起胸部和骨盆以允许腹部在呼吸期间自由地活动。

抬高肢体3-5min驱血,然后在上臂尽可能高的位置应用止血带。

上臂外展大约90°,将一小沙袋置于止血带下使上肢从手术台上抬高,以便允许肘关节屈曲和前臂垂于台旁(图1)。

△ 图1 患者在手术台上的体位体表标志与切口# 体表标志尺骨上端触及大的、骨性鹰嘴。

它为圆锥形,且有相对明显的尖。

# 切口自鹰嘴上5cm沿上臂后方中线开始,行一肘后纵行切口,仅切至鹰嘴尖的上方,将切口向外侧弯曲,使其沿侧方向下延伸,切口结束时再次向内侧弯曲以便使切口位于尺骨皮下的中央。

切口绕过鹰嘴尖可使缝线离开用于固定鹰嘴截骨的内固定和肘关节负重的尖部(图2)。

△ 图2 肘关节后侧入路切口# 神经间平面因为该入路累及范围小,最多是肘伸肌装置的分离,所以没有真正的神经间平面。

支配肱三头肌的神经(桡神经)紧靠切口的近端进入肌肉。

浅层显露沿中线切开深筋膜,在内上髁背侧的骨沟内触摸尺神经,切开神经上的筋膜以显露尺神经。

完全解剖出尺神经并套人带子以便能始终辨认出来(图3)。

不要用这些带子牵引,因为这样可以导致神经牵拉损伤。

△ 图3 从尺神经床上游离出尺神经,并用带子分离开。

鹰嘴截骨前预先钻孔以便再次复位。

“V' 形截骨较横行截骨更具有稳定性。

如果要用螺钉固定鹰嘴截骨,则在截骨前行鹰嘴钻孔和攻丝。

用骨凿沿骨的纵轴作一刻线以便截骨修补时能将骨块正确对线(见图3)。

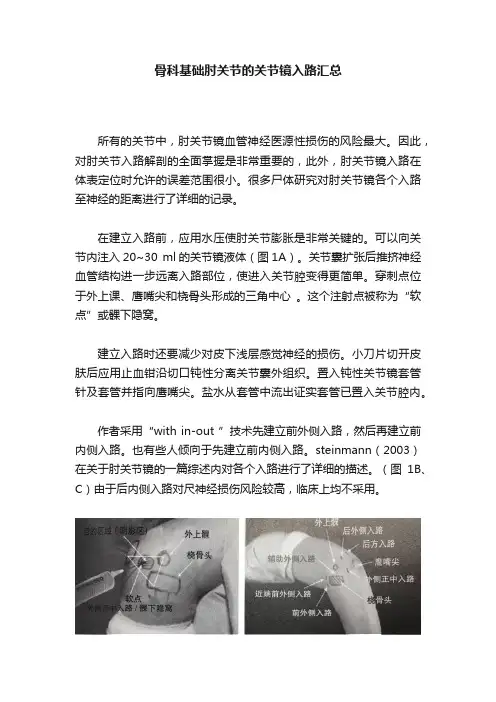

骨科基础肘关节的关节镜入路汇总所有的关节中,肘关节镜血管神经医源性损伤的风险最大。

因此,对肘关节入路解剖的全面掌握是非常重要的,此外,肘关节镜入路在体表定位时允许的误差范围很小。

很多尸体研究对肘关节镜各个入路至神经的距离进行了详细的记录。

在建立入路前,应用水压使肘关节膨胀是非常关键的。

可以向关节内注入20~30 ml的关节镜液体(图1A)。

关节囊扩张后推挤神经血管结构进一步远离入路部位,使进入关节腔变得更简单。

穿刺点位于外上课、鹰嘴尖和桡骨头形成的三角中心。

这个注射点被称为“软点”或髁下隐窝。

建立入路时还要减少对皮下浅层感觉神经的损伤。

小刀片切开皮肤后应用止血钳沿切口钝性分离关节囊外组织。

置入钝性关节镜套管针及套管并指向鹰嘴尖。

盐水从套管中流出证实套管已置入关节腔内。

作者采用“with in-out ”技术先建立前外侧入路,然后再建立前内侧入路。

也有些人倾向于先建立前内侧入路。

steinmann(2003)在关于肘关节镜的一篇综述内对各个入路进行了详细的描述。

(图1B、C)由于后内侧入路对尺神经损伤风险较高,临床上均不采用。

前外侧入路位置:外上课远端3 cm,前侧1 cm处。

套管针指向肘关节中心进入,途径桡侧腕短伸肌和旋后肌。

精确测量将取决于术者的习惯并需要适当改进。

易损伤结构:桡神经(距入路平均1.4 mm)和前臂后侧皮神经(距入路平均7.6 mm)。

功能:所有器械均通过此入路进行操作,对桡神经损伤的风险最小。

观察显露滑车前方、冠突窝、冠状突、上尺桡关节和肱桡关节。

近端前外侧入路位置:外上髁近端2 cm、前侧1 cm处。

易损伤结构:“桡神经(9.9 mm)和前臂后侧皮神经(6.1 mm)。

功能:因其距离桡神经较远,相比前外侧入路,有些外科医生更倾向于该入路。

但是该入路观察显露冠突窝或滑车中部可能比较困难。

外侧正中入路位置:位于外上课、鹰嘴和桡骨头形成的三角形中心(软点)易损伤结构:前臂外侧皮神经(在肘关节屈曲90°,中度旋前位时距入路6~16 mm)。

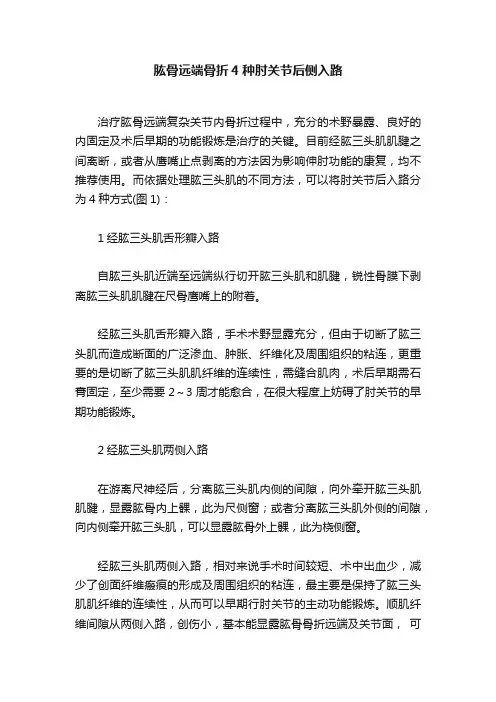

肱骨远端骨折4种肘关节后侧入路治疗肱骨远端复杂关节内骨折过程中,充分的术野暴露、良好的内固定及术后早期的功能锻炼是治疗的关键。

目前经肱三头肌肌腱之间离断,或者从鹰嘴止点剥离的方法因为影响伸肘功能的康复,均不推荐使用。

而依据处理肱三头肌的不同方法,可以将肘关节后入路分为4种方式(图1):1经肱三头肌舌形瓣入路自肱三头肌近端至远端纵行切开肱三头肌和肌腱,锐性骨膜下剥离肱三头肌肌腱在尺骨鹰嘴上的附着。

经肱三头肌舌形瓣入路,手术术野显露充分,但由于切断了肱三头肌而造成断面的广泛渗血、肿胀、纤维化及周围组织的粘连,更重要的是切断了肱三头肌肌纤维的连续性,需缝合肌肉,术后早期需石膏固定,至少需要 2~3 周才能愈合,在很大程度上妨碍了肘关节的早期功能锻炼。

2经肱三头肌两侧入路在游离尺神经后,分离肱三头肌内侧的间隙,向外牵开肱三头肌肌腱,显露肱骨内上髁,此为尺侧窗;或者分离肱三头肌外侧的间隙,向内侧牵开肱三头肌,可以显露肱骨外上髁,此为桡侧窗。

经肱三头肌两侧入路,相对来说手术时间较短、术中出血少,减少了创面纤维瘢痕的形成及周围组织的粘连,最主要是保持了肱三头肌肌纤维的连续性,从而可以早期行肘关节的主动功能锻炼。

顺肌纤维间隙从两侧入路,创伤小,基本能显露肱骨骨折远端及关节面,可达到一般的骨折复位需要。

但其术野暴露较小,对于严重粉碎性骨折或难复位的骨折,术野暴露不充分时,可以改成肱三头肌舌形瓣入路或尺骨鹰嘴截骨入路。

3保留肱三头肌在游离尺神经后,沿肱三头肌内侧缘,从肱骨开始,在骨膜下自内向外剥离肱三头肌,并向远端沿尺骨近端内侧切开前臂筋膜;用骨膜剥离子在骨膜下由内向外游离肱三头肌在尺骨鹰嘴的附着,可以将整个伸肘装置由内向外牵开。

4经尺骨鹰嘴截骨入路经尺骨鹰嘴截骨入路,术野显露充分,但存在手术时间长、术中出血多,截骨带来的二次固定费用的增加、截骨不愈合等缺点。

A:劈三角肌入路 B 肱三头肌反折 C经肱三头肌两侧入路D尺骨鹰嘴截骨入路。

肘关节后侧入路固定尺骨冠突骨折及肘关节恐怖三联征16例观察杨斌;宝龙华;陈国慧【摘要】目的探讨尺骨冠突骨折、肘关节恐怖三联征使用肘关节后侧入路术中暴露、固定效果及临床疗效.方法回顾近期单纯尺骨冠突骨折、肘关节恐怖三联征及肱骨远端粉碎性骨折并尺骨冠突骨折患者资料,均使用肘关节后侧入路暴露固定,术中暴露固定情况及临床疗效.结果以上骨折患者均使用后侧入路,术中各结构暴露清楚,固定牢固,冠突前侧肱肌止点剥离较少.结论采用后侧入路术中尺骨冠突、桡骨小头均可完整暴露、固定,如向近端扩切口,肱骨远端内外侧髁均可完整暴露,同时固定肱骨远端骨折,修复肘关节内外侧副韧带等.减少前侧入路固定冠突对神经、血管损伤风险,前侧入路位置深、暴露困难及对前侧屈肘肌群止点大量剥离等,从而减少术后异位骨化及肘关节僵硬发生.【期刊名称】《外科研究与新技术》【年(卷),期】2015(004)003【总页数】3页(P179-181)【关键词】尺骨冠突骨折;肘关节恐怖三联征;肘后侧入路【作者】杨斌;宝龙华;陈国慧【作者单位】武警云南总队保山医院外二科,保山678000;武警云南总队保山医院外二科,保山678000;武警云南总队保山医院外二科,保山678000【正文语种】中文【中图分类】R683.41突骨折常伴有肘关节不稳定,需要手术治疗[1]。

冠突骨折在肘关节脱位中的发生率为10%~15%。

Regan和Morrey将冠突骨折分为3型,Ⅰ型:冠突尖部的骨折(无远期不稳)。

Ⅱ型:冠突腰部或腰部靠尖部的骨折,冠突骨折块不足整个冠突高度的50%(会显著影响肱尺关节的稳定)。

Ⅲ型:冠突基底的骨折,骨折块超过50%(会引起后方不稳定)。

移位的冠突骨折常发生在肘关节后脱位时,经常伴有桡骨头、桡骨颈及肘关节外侧副韧带损伤。

而肘关节后脱位伴有冠突、桡骨头骨折称为肘关节恐怖三联征,肘关节多为不稳定,常需要手术复位固定骨折,及修复肘关节韧带,并且开放复位和牢固内固定允许肘关节早期活动,利于肘关节功能恢复。

桡骨头骨折行肘后外侧入路手术的解剖学分析及临床应用关键词桡骨头骨折肘后外侧入路手术解剖学分析临床应用肘关节损伤在临床上较为多见,保守治疗处理措施不当将破坏正常的提携角,导致肘内翻、肘外翻畸形;破坏肱尺关节、肱桡关节及上尺桡关节间的联系,导致肘关节屈、伸、旋转功能受限,影响患者的日常生活及劳作,故而开放手术解剖复位在肘关节损伤的治疗中占有相当重要的地位。

肘关节手术的入路很多,手术医生需要熟悉肘关节的解剖学特点,从内、外、前、后各个方向根据手术部位的需要选择暴露充分、安全适用的切口和入路。

而在骨科临床上肘关节后外侧入路常被用来进行桡骨头切除、桡骨头脱位的切开复位和桡骨头颈部骨折切开内固定等手术。

尽管有很多的专家在《骨科手术学》、《骨科手术图谱》等专业权威著作中反复提醒骨外科医生在应用肘关节后外侧入路时应注意保护桡神经深支,但真正在临床手术上关于桡神经深支损伤的报道仍较多见,特别是在这医患关系日趋紧张的今天,稍有不慎就会导致医疗事故及医患纠纷的发生。

对于桡神经深支的损伤,究其原因是在不显露桡神经深支的情况下,暴露好且能保证安全的手术切口长度和桡骨头颈部显露的范围是多大目前还不甚清楚。

所以从临床应用解剖学的角度,研究肘关节后外侧入路和桡神经深支保护的关系,为临床应用肘关节后外侧入路行桡骨头部骨折的手术治疗,提供保证手术安全区和寻找术中的标志。

分析方法在临床工作中桡骨头、颈部的骨折患者较多见,对于每一位桡骨头颈部骨折且有移位的病人进行手术治疗时,均取肘关节后外侧入路显露桡骨头颈部,在肱骨外髁后方、鹰嘴下方5cm(肘肌与鹰嘴下7~9cm)作直切口,切开筋膜层,然后解剖出桡神经深支及其分支,观察桡神经深支和旋后肌以及神经所支配肌肉的关系,自肘肌与尺侧腕伸肌间隙远端下方分离开旋后肌纤维,切开环状韧带,暴露桡骨头安全区,测量桡骨头关节面和肱骨外上髁至神经出肌处、神经分支处的距离,从而明确手术的安全区和术中的标志。

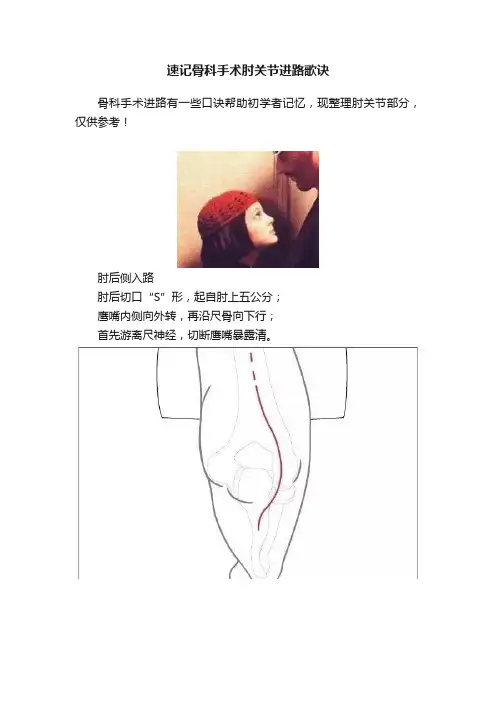

速记骨科手术肘关节进路歌诀

骨科手术进路有一些口诀帮助初学者记忆,现整理肘关节部分,仅供参考!

肘后侧入路

肘后切口“S”形,起自肘上五公分;

鹰嘴内侧向外转,再沿尺骨向下行;

首先游离尺神经,切断鹰嘴暴露清。

肘内侧入路

以内上髁为中心,切口需要十公分;沟中找到尺神经,再向远近两端分。

近端肱肌三头间,远端指深屈表面;剥离紧贴骨膜下,手中当中保安全。

肘后外侧入路1

起自肱骨外上髁,沿着皮纹向下走;

直接越过桡骨头,五六公分已足够。

牵开尺侧腕伸肘,暴露关节囊外周;避免损伤桡神经,前臂旋前莫旋后。

肘后外侧入路2

肱骨外上髁后缘,切口斜向尺骨干;长约五至六公分,这条进路最安全。

肘前侧入路

屈肘纹上五厘米,肱二头肌内缘起;肘窝内侧向外转,横切口到肱桡肌。

肱桡内侧向下走,四五公分已足够;肘前切口“S”形,神经血管比较多。

找到肱肌肱桡肌,先把桡神经游离;切开二头肌腱膜,肱动静脉紧相依。

正中神经在内侧,肌皮神经在浅区;熟悉解剖操作细,手术安全且顺利。

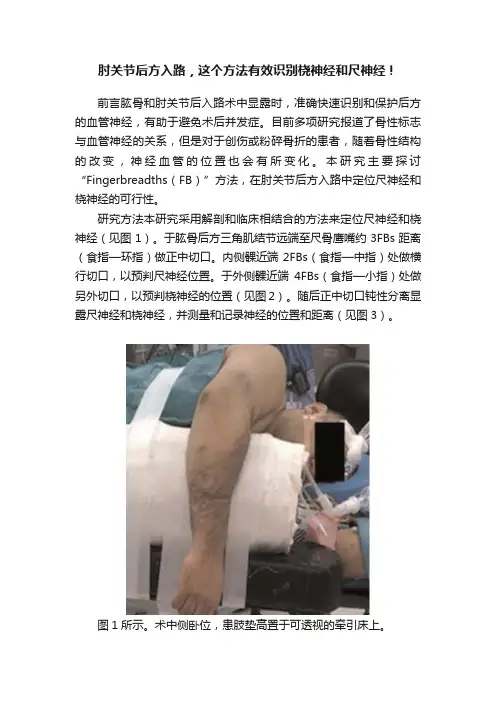

肘关节后方入路,这个方法有效识别桡神经和尺神经!前言肱骨和肘关节后入路术中显露时,准确快速识别和保护后方的血管神经,有助于避免术后并发症。

目前多项研究报道了骨性标志与血管神经的关系,但是对于创伤或粉碎骨折的患者,随着骨性结构的改变,神经血管的位置也会有所变化。

本研究主要探讨“Fingerbreadths(FB)”方法,在肘关节后方入路中定位尺神经和桡神经的可行性。

研究方法本研究采用解剖和临床相结合的方法来定位尺神经和桡神经(见图1)。

于肱骨后方三角肌结节远端至尺骨鹰嘴约3FBs距离(食指—环指)做正中切口。

内侧髁近端2FBs(食指—中指)处做横行切口,以预判尺神经位置。

于外侧髁近端4FBs(食指—小指)处做另外切口,以预判桡神经的位置(见图2)。

随后正中切口钝性分离显露尺神经和桡神经,并测量和记录神经的位置和距离(见图3)。

图1所示。

术中侧卧位,患肢垫高置于可透视的牵引床上。

图2所示。

A. 距离肱骨内侧髁2指宽作尺神经的体表标记;B. 距离2肱骨外侧髁4指宽作桡神经的体表标记。

图3所示。

解剖实验可见尺神经(A),桡神经(B)和在肌间隔中的走形。

研究结果本研究共采用32例肘关节(20例患者+12例尸体标本)。

首先进行尸体标本测量:1)桡神经在进入肱桡肌前,距离肱骨外侧髁平均为7.59cm,而距离体表皮肤标志平均为7.55cm。

2)尺神经距离肱骨内侧髁平均为3.68cm,而距离体表皮肤标志平均为3.13cm。

其次进行临床测量:1)桡神经距离肱骨外侧髁的距离均>7.0cm,平均为7.51cm,而距离体表皮肤标志平均为7.46cm。

2)尺神经距离肱骨内侧髁的距离均>2.4cm,平均为3.47cm,而距离体表皮肤标志平均为3.14cm。

讨论后方入路如肱三头肌劈开,尺骨鹰嘴截骨等,需要对周围神经的位置和走形进行识别。

之前已经有多项研究报道了尺神经、桡神经的位置,以及与体表标志的关系。

Gerwin等研究发现,桡神经穿过肱骨后方的内侧缘,分别距离肱骨内侧髁和外侧髁20.7cm和14.2cm,该研究对初始解剖位置的选择意义不大。

肘关节手术入路2016-06-07 00:29骨关节空间推荐100次肘关节本文原载于《中华解剖与临床杂志》2015年第3期肘关节是连接上臂和前臂,控制手在空间中位置的重要解剖结构。

随着对肘关节解剖学和临床相关问题认识的逐步深入,成人肘关节外科治疗得到迅速发展。

作为手术者,只有熟悉肘关节组成、结构特点、肌肉配布、血管神经的走向及变异等,才能在手术前做到心中有数,避免术中不必要的损伤,保证手术顺利进行。

本文主要介绍与肘关节手术入路相关的解剖关键点以及典型的手术入路,以助临床医生对肘关节手术有更深入理解。

1肘关节的解剖1.1骨性结构肱骨远端形态极不规则,其解剖形态与其功能密切相关。

肱骨远端的三柱理论将肱骨远端分为内、外侧柱和滑车(图1)[1]。

内侧柱与肱骨干约有45°的成角,其远端形成内上髁。

内上髁为前臂屈肌群和内侧副韧带前束、后束的附着点。

外侧柱与肱骨干约成20°角,延伸到远端包含肱骨小头。

外侧柱后方扁平,易于放置内固定钢板,同时由于外上髁体表容易触及,常作为设计手术切口的标志。

外侧柱远端外上髁是外侧副韧带复合体、旋后肌和伸肌群的附着点。

滑车作为三柱结构中拱的连接部分,其中央沟与尺骨近端的半月形滑车切迹相吻合。

在肱骨远端骨折的手术中,重建三柱的三角形稳定性和恢复滑车的宽度极为重要。

肱骨远端前内侧有冠突窝,外侧有桡骨窝,后面有鹰嘴窝。

在冠突窝和鹰嘴窝之间,90%的人群只隔着薄层骨[2]。

桡骨近端接近一个椭圆柱体。

在前臂旋前过程中,桡骨头外移使桡骨远离尺骨,为桡骨粗隆让出空间,更好地完成前臂旋转活动[3]。

桡骨头上表面有与肱骨小头相适合的圆形凹陷。

桡骨头内侧表面存在一切迹,以适应肱骨小头内侧的髁-滑车沟。

桡骨粗隆在前臂完全旋前时位于后方,因此允许经后方入路修复肱二头肌键止点[4]。

尺骨近端是尺骨最坚强部分,由上方的鹰嘴和下方的冠突共同构成滑车切迹,是肘关节最重要的骨性稳定结构。

肱三头肌止点位于鹰嘴背面。

【转载】肘关节后外侧Kocher入路

Kocher入路

切口:跨肱桡关节和桡骨头的斜切口,远端皮肤切口紧贴尺骨皮下缘的后正中切口,向桡侧绕开尺骨鹰嘴尖部,切口在外上髁的近端回到正后方;

依次切开皮肤、浅筋膜,向外侧全层掀开皮瓣,辨认分割肘肌和尺侧腕伸肌的肌筋膜隔膜,在肌间隔的尺侧切开;

掀起肘肌,如果损伤导致关节囊破裂可以很容易进入肘关节;

恐怖三联征由于外侧韧带复合体撕裂,外上髁经常出现“裸区”,有时浅筋膜可能保持完整,使人误以为外侧副韧带没有撕裂;

深层辨认环状韧带、尺侧副韧带及伸肌起点;。

肘关节侧手术入路2011-11-23 15:41:57| 分类:手术入路| 标签:|举报|字号大中小订阅侧入路可很好地显露关节的侧腔隙,它也可扩大显露肱骨远端1/4的前面。

在这个入路中,尺神经(经过手术野)、正中神经和肱动脉可有损伤的危险。

侧入路的适应症:1.游离体的去除。

2.尺骨冠状突骨折的切口复位和固定。

3.肱骨侧髁和上髁骨折的切口复位固定。

侧入路显露关节的外侧较差,不应作为肘关节探查的常规入路。

手术切口:以上髁为中心,在肘关节侧面行一8~10cm长的弧形切口。

神经间平面:近端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和肱三头肌(桡神经支配)之间。

远端,神经间平面存在于肱肌(肌皮神经支配)和旋前圆肌(正中神经支配)之间。

浅层显露:在肱骨侧髁后方的尺神经沟触及行于其中的尺神经,由上髁的近端开始切开神经上的筋膜;然后沿切口的走形来游离神经。

将旋前圆肌上方的筋膜和前侧皮瓣一起牵开。

可见浅层前臂屈肌,它们起于肱骨上髁浅层屈肌的总起点。

分开旋前圆肌和肱肌间的间隙,注意不要损伤在接近中线处进入旋前圆肌的正中神经。

轻柔地将旋前圆肌牵向侧,将其从肱肌上抬起。

确认尺神经已牵向后方,然后行上髁截骨。

将上髁与其附着的屈肌向远端翻开,避免牵拉损伤正中神经和骨间前神经。

向上继续沿肱肌和肱三头肌间隙分离,将肱肌向前方牵开,将肱三头肌向后方牵开。

深层显露:现在可以看到关节的侧面。

切口关节囊和侧副韧带显露关节。

危险神经:在进行上髁截骨前,必须将尺神经游离解剖出来。

如果向远端方向过度用力牵拉上髁及其浅表屈肌,会使正中神经受到牵拉损伤,特别会损伤其进入旋前圆肌的多个分支,正中神经的主要分支骨间前神经,也会受到牵拉损伤。

延长措施近端延长:通过延长肱肌和肱三头肌间平面来向近端延长显露,行骨膜下剥离并抬起肱肌来显露肱骨近端1/4的前面。

肘关节常用4种手术入路及其适应症骨科基础

肘关节的后侧位置较浅,除尺神经外,甚少重要组织,能显示所有肘关节组成骨的最大视野,除特殊情况外,均采用后侧入路显露肘关节。

适应症肱骨远端骨折切开复位内固定术、一般肘关节切除术、肘关节滑膜切除术及肘关节成形术等

体表标尺尺骨鹰嘴尖部,肱骨内外上髁

体位患者俯卧,前臂下垂,或仰卧,使肘部置于胸前,使前臂旋前

肘关节的后外侧入路

适应症桡骨头切除、桡骨头脱位与桡骨头颈部骨折切开复位内固

定。

体表标志桡骨粗隆、肱骨外上髁

体位患者仰卧,上肢置于胸前

肘关节的前侧入路

肘前有肱动、静脉、正中神经等通过,故前侧显露途径较少采用。

适应症肱骨髁上骨折引起血管压迫、神经血管(如正中神经、桡神经与肱动脉)撕裂修复术、肱二头肌键重固定术、创伤后前关节囊挛缩松解术等。

体表标志肱桡肌、肱二头肌腱

体位患者仰卧,上肢置于解剖位

肘关节的内侧入路

内侧入路虽在显露肘关节的内侧与肱骨远端1/4的前面较佳,但必须造成该关节脱位才能较好的显露其外侧部分。

所以此入路不是常用的手术探查入路。

适应症冠状突骨折、肱骨内侧髁与内上髁骨折、松解前方关节囊等

体表标志肱骨内上髁、旋前圆肌、屈肌群起点

体位患者仰卧,手臂置于肘板上,外展外旋肩关节

肘关节的外侧入路

适应症肱骨小头、肱骨髁及桡骨头等病变探查体表标志肱骨外上髁、肱三头肌与肱桡肌

体位患者仰卧,上肢外展置于上臂托板上。

Incision

Make a straight incision beginning level with the junction of the middle and distal thirds of, and centered on, the humeral shaft. Some surgeons make a straight incision, whereas others prefer to curve the incision around the olecranon to the radial side. The incision ends over the ulnar diaphysis.

An ulnar-based subcutaneous flap is developed.

Ulnar nerve

The ulnar nerve is identified proximally along the medial border of the triceps. It is then released from the cubital tunnel distally, through the flexor pronator aponeurosis to the level of its first anterior motor branch.

Whenever possible, care should be taken to preserve the perineural vessels.

A vessel loop is placed around the ulnar nerve, which is protected throughout the entire procedure.

This intraoperative view shows the ulnar nerve freed and tagged with a vessel loop.

Incise the fascia over the flexor carpi ulnaris muscle at the border of the ulnar bone, as the first step in the preparation of the extensor apparatus flap.

Preparation for osteotomy

Determine the site of the osteotomy by incising either the medial capsule, after retracting the ulnar nerve, or the lateral capsule, after elevating part of the anconeus muscle and finding the center of the trochlear notch.

Clear the bone with a small elevator at the site of the planned osteotomy. Mark a chevron osteotomy with a distal apex.

Chevron osteotomy with the apex distal

Alternative: Chevron osteotomy with the apex proximal (reversed chevron)

Sometimes the fracture configuration is such that a reversed chevron osteotomy is preferable.

Osteotomy

Saw

Because of the shape of the olecranon, use a fine oscillating saw to divide only up to three quarters of the depth of the bone.

Chisel

Use a chisel on the last part of the bone, but only just short of the subchondral bone. Remember that the central ridge of the olecranon, which is very strong, will need to be divided deeper, using a very narrow bladed chisel.

The subchondral bone is then fractured by levering the osteotomy apart.

Note

Some surgeons prefer to perform the entire osteotomy with chisels, rather than with a power saw.

Chevron shape

The chevron osteotomy is preferred to give a better and more stable bony contact during the repair of the olecranon reduction. The larger surface improves bone healing, and the shape improves rotational stability.

Reduction and fixation of the olecranon

Using a 2.5 mm drill, make a coronal hole in the proximal ulna, from ulnar to radial side, to pass the figure-of-eight wire.

Prepare a 0.8 mm wire by making a loop approximately one third along its length. Insert the shorter segment of the wire through this drill hole.

Reduce the olecranon osteotomy with pointed reduction forceps.

Use the figure-of-eight tension band wiring technique to obtain stable fixation. Two K-wires are drilled parallel across the osteotomy.

The K-wires can be directed down the shaft of the ulna, or alternatively aimed anterior so that they engage the anterior ulnar cortex, just distal to the coronoid process: this may help to limit the potential for wire migration.

The wire loop has to go underneath the triceps tendon.

Double twist the wire loop to obtain equal tension on both sides. The cut wire loops are then impacted firmly onto the bony cortex of the olecranon, being sure to bury them beneath the triceps tendon.

The image shows the completed osteosynthesis of the olecranon.。