莫言简介

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:5

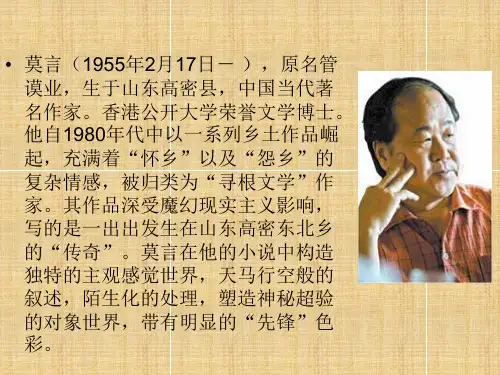

莫言简介莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代著名作家。

1980年代中以乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

作品深受魔幻现实主义影响。

莫言在小说中构造独特的主观感觉世界,天马行空的叙述,陌生化的处理,塑造神秘超验的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

2012年10月11日,莫言因其“用魔幻现实主义将民间故事、历史和现代融为一体”获得诺贝尔文学奖。

莫言1955年2月生于山东高密,童年时在家乡小学读书,后因文革辍学,在农村劳动多年。

1976年加入解放军。

1981年开始创作生涯,发表处女作短篇小说《春夜雨霏霏》。

迄今有长篇小说《红高粱家族》、《天堂蒜苔之歌》等,中短篇小说集《透明的红萝卜》、《爆炸》等。

另有《莫言文集》五卷。

2011年8月,莫言凭长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖。

2012年10月11日,北京时间19点,2012年诺贝尔文学奖揭晓,中国作家莫言获奖。

诺贝尔委员会给其的颁奖词为:莫言“将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起”。

在作品中摹刻了一出出“东北乡”传奇的莫言对自己的家乡一往情深,“我的故乡和我的文学是密切相关的,”莫言说:“高密有泥塑、剪纸、扑灰年画、茂腔等民间艺术。

民间艺术、民间文化伴随着我成长,我从小耳濡目染这些文化元素,当我拿起笔来进行文学创作的时候,这些民间文化元素就不可避免地进入了我的小说,也影响甚至决定了我的作品的艺术风格。

”在回答“您作品中的什么地方打动了评委”时,莫言说:“我想最主要的是我的作品中的文学素质。

这是一个文学奖,授予的理由就是文学。

我的作品是中国文学,也是世界文学的一部分,我的文学表现了中国人民的生活,表现了中国独特的文化和风情。

同时我的小说也描写了广泛意义上的人。

一直是站在人的角度上,一直是写人,我想这样的作品就超越了地区、种族、族群的局限。

”在此之前,对于莫言获得诺贝尔文学奖提名,舆论众说纷纭,也有一些人对他提出质疑。

关于莫言的励志故事莫言,原名管谟业,1955年2月17日出生于山东高密,中国作家协会副主席、诺贝尔文学奖获得者。

下面是店铺给大家整理的关于莫言的励志故事,供大家参阅!关于莫言的励志故事1:1955年,莫言出生在高密东北乡的一个偏僻小村落里。

村里有习俗,产妇分娩时,身子下面垫着一层浮土,婴儿呱呱坠地时,就落在那层浮土上,应和“万物土中生”的道理。

浮土是父亲从大街上扫回来的,它是莫父与这个世界交流的第一种物质,混同着浮土里牛羊粪便、野草种子等等味道,充满了养分,似乎这浮土也滋养了莫言的笔端,滋养了他文字的繁茂生长,让他这一作家当得挺靠谱!儿时的莫言不遭人待见,在新书《聆听宇宙的歌唱》里,他对自己总结很不客气:丑、懒、馋,不遭一大家子人待见。

儿时经历混在一场国家的运动中,让家中长辈行事说话都小心翼翼,对孩子说的最多的也是:别在外面给我惹麻烦。

十二岁那边,莫言因为拔了生产队的一个红萝卜,被罚跪在毛主席像前请罪,回家后被父亲用蘸了盐水的绳子抽打。

至于么?有着些许世外仙人气质的爷爷也是这么说的:“不就是拔了个萝卜吗!还用得着这样打?”但终究,“中农”出生的家庭让每个人在这场运动中都得小心翼翼,老老实实,才能苟且偷安。

莫言的童年是压抑的,压抑的童年让人想逃离。

所以在选了四年兵之后,莫言终于在1976年爬上了装运新兵的车,别家孩子都与亲人流泪告别,他则雀跃如同飞出牢笼的鸟,满脑子想的都是新疆西藏、天涯海角……只是车在开了三百华里之后,停了。

从高密到黄县,一路上的欣喜瞬间变成失望。

雪花覆盖,来路无影。

莫言记得当时新兵连设置在黄县县城西北角一座叫丁家大院的豪宅里,那座豪宅在胶东半岛都赫赫有名。

进去时,首先看见的是一座高大的影壁,上面刻着“紫气东来”四个大字。

数十个新兵站在影壁前听一个干部点名。

“管谟业。

”“到”。

“跟着班长进去。

”“是”。

他随着一个老兵进到一栋雕梁画栋的大房子里,把背包一放,好了,莫言的军旅生涯就这样开始了。

莫言及其作品简介

莫言生于1955年2月17日,原名管谟业,祖籍山东高密,中国当代著名作家。

北京师范大学文艺学硕士,北京师范大学教授。

他自1980年代中以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

2011

年莫言荣获茅盾文学奖。

2012年莫言荣获诺贝尔文学奖。

其作品深受魔幻现实主义影响,写的是一出出发生在山东高密东北乡的“传奇”。

《生死疲劳》和《蛙》这两部作品所具有的罕见的宗教情怀,使它们超越了中国作家同行,而进入了世界文学的行列。

莫言的业绩,也使他当之无愧地获得了诺贝尔文学奖的殊荣。

莫言的新作《蛙》由上海文艺出版社推出,小说通过讲述一位乡村女医生的人生经历,既反映了乡土中国六十年的生育史,也揭示了当代中国知识分子灵魂深处的尴尬与矛盾。

这部作品是莫言“酝酿十余年、笔耕四载、三易其稿,潜心打造”的长篇力作。

他说,触发自己写这样一个故事的动因并非因为其敏感,而是人物:“生活中一些人物感动了我,触动了我的心灵,引发了我的创作冲动。

我是先被人物感动,然后才去关注事件的。

”这部小说的主要人物“姑姑”的人物原型,是莫言大爷爷的女儿。

想以姑姑为原型写一部长篇小说的想法由来已久,以前莫言也在一些中短篇里写到过一些,而这次的出手,莫言称之为“算总账”。

莫言的简介及作品莫言,原名管谟业,生于1955年,是中国当代著名作家,也是现代文学界的重要代表之一。

他以其独特的视角和深刻的洞察力,塑造了许多令人难忘的文学形象,留下了深刻的文化遗产。

莫言是中国首位获得诺贝尔文学奖的作家,被誉为“中国农民小说的瑰宝”。

1. 早年经历与成长莫言出生于中国山东省的一个农民家庭,从小就在农田中劳作,感受到农民的辛酸与艰辛。

在农民家庭的熏陶下,他对乡土文化和乡村生活产生了深厚的兴趣。

尽管他的家庭并不富裕,但他的父亲是一个喜欢讲故事的人,经常向他和其他孩子们讲述各种故事和传说,这对莫言的文学创作产生了重要的影响。

2. 文学创作风格与主题莫言的作品以深入生活、深入人民的精神风貌著称,他用真实的笔触和独特的叙事方式,展现了中国农村的沧桑和变迁。

他的作品融入了浓厚的乡土气息,以农民为主人公,塑造了一系列鲜活的人物形象。

通过这些形象,他探索了人性与生活的种种命运,以及乡村与城市的差异。

莫言的作品充满了浓厚的人文关怀,他对社会不公和个体命运的关注使他的作品充满了力量和温暖。

3. 莫言的代表作品3.1 《红高粱家族》《红高粱家族》是莫言最著名的小说之一。

这部小说以一个农村家庭为背景,通过家族成员之间的纷争和矛盾,展现了中国农村在政治和社会变革中的波折历程。

小说以细腻而真实的描写,刻画了农民在命运的洪流中的坚韧与不屈。

3.2 《蛙》《蛙》是莫言最具争议性的作品之一。

这部小说以中国改革开放时期的农村医生为主角,通过医生与当地政府和村民之间的矛盾,展现了乡村百态和个体奋斗的艰辛。

这部小说以其大胆的叙事风格和丰富的对话展示了莫言独特的写作才华。

3.3 《丰乳肥臀》《丰乳肥臀》是莫言的长篇小说之一,也是他最具震撼力的作品之一。

这部小说以一个农村女性为主角,通过她与家庭以及历史之间的纠葛,展现了中国整整一个世纪以来的社会变革和政治动荡。

小说细腻而逼真地展现了一个平凡女性的坚强与无奈。

4. 莫言的影响与地位莫言的作品被广泛翻译成多种语言,在世界各地获得了认可和赞誉。

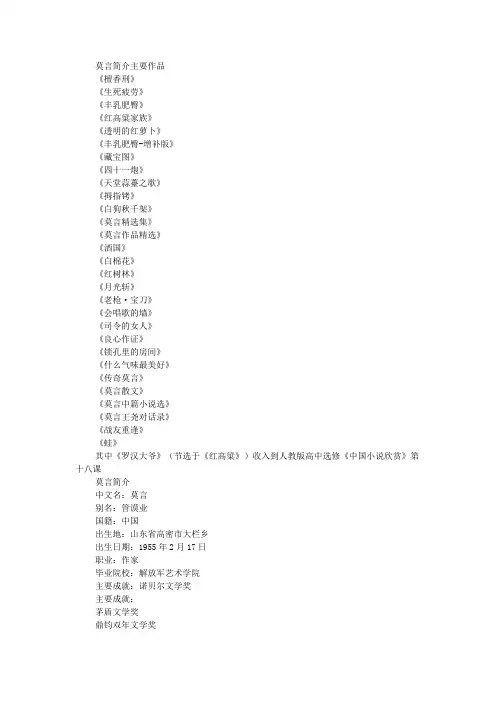

莫言简介主要作品

《檀香刑》

《生死疲劳》

《丰乳肥臀》

《红高粱家族》

《透明的红萝卜》

《丰乳肥臀-增补版》

《藏宝图》

《四十一炮》

《天堂蒜薹之歌》

《拇指铐》

《白狗秋千架》

《莫言精选集》

《莫言作品精选》

《酒国》

《白棉花》

《红树林》

《月光斩》

《老枪·宝刀》

《会唱歌的墙》

《司令的女人》

《良心作证》

《锁孔里的房间》

《什么气味最美好》

《传奇莫言》

《莫言散文》

《莫言中篇小说选》

《莫言王尧对话录》

《战友重逢》

《蛙》

其中《罗汉大爷》(节选于《红高粱》)收入到人教版高中选修《中国小说欣赏》第十八课

莫言简介

中文名:莫言

别名:管谟业

国籍:中国

出生地:山东省高密市大栏乡

出生日期:1955年2月17日

职业:作家

毕业院校:解放军艺术学院

主要成就:诺贝尔文学奖

主要成就:

茅盾文学奖

鼎钧双年文学奖

颂福冈亚洲文化大奖

20世纪中文小说100强

读书人年度文学类最佳书奖

莫言代表作品:

《红高粱》《檀香刑》《丰乳肥臀》《酒国》《生死疲劳》、《蛙》

莫言处女作:

《春夜雨霏霏》

莫言TXT小说全集18本打包下载诺贝尔文学奖作家作品下载地址。

莫言一、莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代著名作家。

香港公开大学荣誉文学博士,青岛科技大学客座教授。

他自1980年代中以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

二、其作品深受魔幻现实主义影响,写的是一出出发生在山东高密东北乡的“传奇”。

莫言在他的小说中构造独特的主观感觉世界,天马行空般的叙述,陌生化的处理,塑造神秘超验的对象世界,带有明显的“先锋”色彩。

2011年8月,莫言凭借长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖。

2012年10月11日,获得诺贝尔文学奖。

三、瑞典著名汉学家、诺贝尔文学奖终审评委马悦然评点莫言说:“莫言非常会讲故事,太会讲故事了。

他的小说都是很长的,除了在《上海文学》发表的《莫言小说九段》。

”,“我感觉他写得太多了,他的书有现在的一半厚就更好了。

”他还曾亲自对莫言说:“你的小说太长了,你写得太多了。

”,莫言幽默地回答:“我知道,但是因为我非常会讲故事,只要开始了就讲不完。

”四、主要作品《檀香刑》《生死疲劳》《丰乳肥臀》《红高粱家族》《透明的红萝卜》《丰乳肥臀-增补版》《藏宝图》《四十一炮》《天堂蒜薹之歌》《拇指铐》《白狗秋千架》《莫言精选集》《莫言作品精选》《酒国》五、《食草家族》《白棉花》《红树林》《月光斩》《老枪·宝刀》《会唱歌的墙》《司令的女人》《良心作证》《锁孔里的房间》六、诺贝尔文学奖2012年10月11日2012年诺贝尔文学奖揭晓,中国作家莫言获奖。

诺贝尔委员会给其的颁奖词为:The Nobel Prize in Literature 2012 was awarded to Mo Yan "who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary"。

七、莫言将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。

莫言的简介及作品莫言是汉语写作群体辉煌星辰中最明亮的一颗,是一个深通艺术辩证法的文化魔术师,是一个将汉语的文学魔力发挥到更高境界的语言魔术师。

接下来店铺为你整理了莫言的简介及作品,一起来看看吧。

莫言的简介莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代著名作家,是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。

他自1980年代以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情感,被归类为“寻根文学”作家。

北京师范大学文学院教授,山东大学文学与新闻传播学院兼职教授,香港公开大学荣誉文学博士,青岛科技大学客座教授。

其作品深受魔幻现实主义影响,代表作有《红高粱》、《檀香刑》、《丰乳肥臀》等,其中《蛙》获第八届茅盾文学奖。

2012年10月11日,莫言获得2012年诺贝尔文学奖,颁奖词称莫言“用魔幻般的现实主义将民间故事、历史和现代融为一体”。

2013年10月30日,中国首家培养网络文学原创作者的公益性大学“网络文学大学”开学,莫言担任该校的名誉校长。

2014年12月,莫言先后获颁香港中文大学、澳门大学荣誉文学博士学位。

据不完全统计,莫言的作品目前至少已经被翻译成40种语言。

童年经历莫言的童年正值中国近代史上最悲惨的一段时期,所谓的“三年困难时期”,全国饿殍遍野,莫言曾在香港公开大学演讲时回忆道:“我们村里一天之内饿死了18人。

”莫言小学时便经常偷看“闲书”,包括《封神演义》《三国演义》《水浒传》《儒林外史》《青春之歌》《破晓记》《三家巷》《钢铁是怎样炼成的》等等。

莫言在小学五年级时因“”辍学,在农村劳动长达10年,主要从事农业,种高粱、种棉花、放牛、割草。

在“”期间无书可看时,他甚至看《新华字典》,尤其喜欢字典里的生字。

后来,莫言靠着《中国通史简编》这套书度过了“”岁月,接着又背着这套书走出家乡。

军旅生涯1976年莫言加入中国人民解放军,历任班长、保密员、图书管理员、教员、干事等职。

在部队担任图书管理员期间,莫言阅读了大量的文学书籍,将图书馆里1000多册文学书籍全部看过。

作文素材:莫言专题人物简介:莫言(1955年2月17日-),原名管谟业,生于山东高密县,中国当代着名作家.香港公开大学荣誉文学博士,青岛科技大学客座教授。

他自1980年代中以一系列乡土作品崛起,充满着“怀乡”以及“怨乡"的复杂情感,被归类为“寻根文学"作家。

2011年8月,莫言凭借长篇小说《蛙》获第八届茅盾文学奖.2012年10月11日,瑞典文学院诺贝尔奖评审委员会宣布,中国作家莫言获诺贝尔文学奖.评委会给出的理由是“莫言的魔幻现实主义作品融合了民间故事、历史和当代”。

莫言成为首个获此奖的中国人。

1.酷爱阅读.小学三年级时读了《林海雪原》、《青春之歌》、《钢铁是怎样炼成的》等作品,受到文学启蒙。

12岁时读小学五年级,因“文革”爆发辍学回家,以放牛割草为业,闲暇时读《三国演义》、《水浒传》,无书可读时甚至读《新华字典》。

2.书架上只剩经典。

谈到阅读,莫言说,现在的书太多了,但是他基本只读经典。

“我这两年一直在书房里做减法,每年会清理出一批书来送给一些学校,现在把书架清理得就剩100多本书,都是经典.比如说中国几部古典小说,比如说鲁迅、托尔斯泰的作品。

我觉得这些书实际上就足够了,因为每次拿起一本书来,还没有读一半就被别的事情打断了,等你下一次拿起另外一本书来,又把前面的书忘掉了。

我觉得越是经典的书越耐得住重读。

”3.孤独是一种财富。

莫言在很多地方重复过一句话:“海明威曾经说过:’不幸的童年是作家创作的摇篮’。

"莫言这话多少有些冤枉双亲,因为比起从小失去父母的川端康成和有一个酒鬼父亲的陀思妥耶夫斯基等人来说,莫言的那点不幸实在可以忽略不计。

莫言常说,饥饿与孤独是他创作的财富,其实莫言童年时候正是中国最困难的时期,饿得面黄肌瘦、痛苦不堪的人比比皆是,但是最后能饿成作家,特别是像莫言这样有名的作家,屈指可数。

他的不幸,也是他的财富,在于他的孤独。

4.面向苍生背对文坛。

莫言曾说:“背对文坛是我对自己精神上的一种提醒.不要被这些文坛上的名和利控制了自己、左右了自己.应该知道作家最神圣的东西是什么?作家应该追求的是什么?这是对自己的一个提醒,并不代表一种行为。

他让高密王国成为中国文学的里程碑在莫言多本书的责编、作家叶开所著的《莫言传》里,他在开篇这样写道:“新时期以来的中国文坛中,莫言是个异类,是揭竿而起的农民军领袖。

这位山东大王浓眉大眼,手脚粗壮,喜欢大碗喝酒大块吃肉,常常打家劫舍胡作非为,率性所致,天马行空。

他既是神通广大的齐天大圣孙悟空,也是顽皮捣蛋的花果山里的猴子兵;他可能是曹操,也可能变成刘备。

不管什么角色,他都一个人全包了。

他有时是孙丙,有时是上官斗,有时是司马库,不是带着一群扮演妖魔鬼怪的乡亲们跟修建胶州铁路的德国鬼子浴血奋战,就是忽发奇想用电焊枪隔断日本鬼子的铁路桥……”莫言,本名管谟业,1955年2月17日出生于山东高密县河崖镇平安村。

提起莫言,人们首先想到的可能是电影《红高粱》里那些色彩鲜艳的画面和黄土地上张扬的生命力,那里就是莫言的故乡高密东北乡。

高密不仅仅是莫言地理意义上的家乡,更是他几十年来在文学创作道路上一直苦心构筑的文学故乡。

1986年莫言在《红高粱》中写道:”高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。

”这无疑是莫言对高密这片成长之地最极端热爱又极端仇恨的一种表达。

几十年来,莫言的小说创作几乎从未离开高密,那是独属于他的文学王国。

他在这片充满想象力的土地上展开叙事,并向历史纵深挖掘,向广袤的中国乡村延伸。

从叶开充满感情的描述,你可以看到莫言的汪洋恣肆和天马行空,但从莫言的作品及个人,他又有着明显的极端性和局限性。

现实中的作家莫言依靠着自己的创作实绩,革命成功分田到户,成为丰衣足食的上流人物。

在近期因为无限接近诺奖而被曝出的种种争议中,莫言对时事的漠然、对普世价值观的疏远,乃至时常采取跟公权力一致的立场,都成为人们指责诟病的把柄,莫言对此沉默以对——这就是莫言,你可以因为他以本土作家的身份获得了第一个真正意义上属于中国人的诺贝尔文学奖而崇拜他,你同样可以因为他作品的扭曲变态及个人的价值取向鄙视他,莫言并不会因为获了诺奖就变成另一个莫言,中国文学的现状也不会因为一个诺奖的诞生就发生多大改变。

推荐阅读:[莫言的作品和人一样饱受争议]他是另类的宣泄,他是嗜血的魔王在当今众多的作家当中,莫言的“声音”是非常独特的。

他既不同于王朔的那种“胡同串子”式的京腔,又不同于苏童、叶兆言等人的那种清雅柔曼的江南话,也不像马原那样硬朗有力而雄辩的东北腔,更不像格非、孙甘露等人那样使用一套带欧化倾向的现代知识分子的语言,甚至与他的同乡张炜的语言也迥然不同,张炜的山东话带有几分官味儿:严肃有余、活泼不足、沉闷冗长,令人敬而远之。

莫言的“声音”听上去就像是一位农民在说话。

莫言设置的“高密东北乡”,既有对乡音乡情的描写,也有对生活方式、生活状况的摹写,更有对人的“生存”本质的把握与透视;既有对饥饿岁月的彻骨之痛,也有对乡野天地的欣然之喜;既有杀人越货的强盗土匪,也有敢爱敢恨的我的“爷爷奶奶”;既有苦难辛酸,也有幸福与狂欢……这里没有完人,不论男女都是有缺点的,正因为有缺点,才显得可爱。

这里的历史是被传奇化的历史,没有阶级观念,甚至没有明确的是非观念,而有着英雄崇拜和命运感,衡量历史和英雄的标尺的是那些有非凡的意志和非凡的体力的人,哪怕是技艺高超的盗贼,胆大包天的土匪,音貌绝伦的娟妓,都能得到人们“赞赏的语气”和“心驰神往的表情”。

可以说,莫言提供了一种至少在国内称得上全新的语言方式和历史解读视角,正因为如此,对莫言的小说评价历来褒贬不一。

评论家认为莫言的作品反映着中国乡村人性的愚昧和丑恶,并进行了放大,这在中国当代作家中并不是什么新鲜命题,但莫言独特的视角和大胆疯狂的文字风格,无疑是他能够独树一帜的关键所在。

莫言常以牛马骡子之类的家畜为主体,投过他们的眼睛,用暧昧的笔调来观察这个“变态”的世界。

但这种写作风格个人化极强且较难为人们所接受,莫言的《檀香刑》《丰乳肥臀》等在出版初期莫不收到莫大的争议,有评论认为:“莫言曾说文学是一种悲愤的抵抗,可是他的抵抗未免有些过火,抹煞了一切关怀和温情,中国传统文学里的含蓄美被他全盘破坏,一切情绪全用魔鬼般的疯狂来展现。

莫言的作品大多充满了过于横暴的力量,他是个精力充沛的家伙,他的作品同样精力充沛并且过于充沛,大红大绿大仇大恨大喜大悲被浓墨重彩涂抹的淋漓尽致,泛滥的激情淹没了叙事,有足够热烈的爱和恨却严重缺乏悲悯与温情,这一点他还不如余华来得聪明。

莫言笔下的世界只能是妖魔化的农村,他写不出城市生活,他笔下的角色也很难出现可以被接受的知识分子,《红蝗》里那个“我”至少有大学以上学历,昆虫是他的专业,可是回到老家以后他居然买了一本关于蝗虫的科普读物,并且看得津津有味,行为与经历明显不符,也许是受了福克纳的影响,他笔下曾出现了无数疯子傻子,这个身为知识分子的“我”也有点神经病。

每次读完他的东西,我总感到他笔下的高密东北乡跟我所在的山东不在一个地球上,那简直是妖魔横行的地狱。

我这里不好摘取作品原文,免得影响列位就餐。

”推荐阅读:[莫言小说创作心理探微]他一半是鲁迅,一半是马尔克斯关于中国乡村的记忆,在民国的文人那里是寂寞的。

除了萧索和宁静外,几乎没有狂歌的篇什。

自从鲁迅创作了鲁镇和未庄,乡土社会的色调才变得混杂起来。

这新生的调子是森冷的,精神被黑暗压迫着,沉重得让人喘不过气来。

鲁迅那代人飞扬的只是个体的自我意识,描述乡下的景观时,笔端却被寂寞缠绕起来,叙述者和对象世界有着一定的距离——直到莫言。

八十年代问世的《透明的红萝卜》、《红高粱》,给了我们一种喧闹的声音,乡间社会的内在轰鸣被焕发出来了。

让我们看到这个社会内在的色彩、气味,远比我们想象的要复杂。

与此同时,拉美文艺的引进,让莫言看到了叙述的另外一种可能——主观叙述的视角。

莫言借着马尔克斯的模式,找到了属于自己的叙述原点。

在一片混沌和荒原里开始了自己的旅程。

教化、学问远远地去了;小说腔、散文腔远远地去了;上等人的铜臭气、庸俗气远远地去了。

他凭着生命的嗅觉,找到了自己的精神底色。

那是很不易的跋涉,一切完全缘于自己的良知。

在红高粱系列里,在随后完成的诸多乡村题材作品中,他走出了一条别人无法重复的道路。

随着《丰乳肥臀》、《檀香刑》、《生死疲劳》的问世,莫言从马尔克斯的视角出发,但却远远摆脱了马尔克斯的怪影,写作出了土生土长的汉文明里的魔幻,它是东方文学“怀乡”“怨乡”与西方“魔幻现实”共同作用的产物。

这魔幻我们只有在文化大繁荣时期的汉墓造像里、在敦煌的天地鬼人图里略微可以考见。

汉代人写物与写人,神异鬼怪,来往于天地之间。

汉之后的小说,虽有志怪的遗音,大多是扭扭的舞步,很少看到乡俗里的潇洒了。

而莫言的诞生,用东西方文学共同孕育之下诞生的新手法,衔接了一个消失的精魂,并且放大了力量。

在莫言身上,我们看到哥伦比亚作家马尔克斯式的想象力,美国作家福克纳式的颠覆性,我们看到了《百年孤独》,想起了《喧哗与躁动》。

大江健三郎等人乃至诺奖评委会对他的认同,其实是惊异于莫言作品中这种汪洋恣肆天马行空式的状态。

这种状态,是莫言将马尔克斯小说手法结合中国现实的创造性发挥,而究其精神根源,又岂不是鲁迅遗魂的另一种表达?推荐阅读:[莫言童年爱与创伤体验对其创作活动的影响研究]从极端审丑,到化美为丑莫言小说大面积存在的丑,由于观察视点不同可有多种杂芜形态。

有具象写实的丑,有抽象象征的丑;有恐怖的丑,有滑稽的丑;有特写的丑,有散点的丑;有以丑为美的丑,有化美为丑的丑……但是,由于理性的消隐,不管是赋予美的事物以丑的意象,还是赋予丑的事物以美的意象,都使莫言小说缺乏审美意义的丑,而更多的是非审美意义的丑。

所谓非审美意义的丑,是指以积极的恶的形式对生活美粗暴地予以否定,表现道义上的恶和违反生活常态的畸形。

曾有人专门研究过莫言小说里的丑,大致概括为以下几点:恐怖的丑;以丑为美;化美为丑;美化兽类;丑化人类……莫言写丑,你根本看不到作者理性批判的态度,看不到哪是调侃、哪是反讽,字里行间流动的却是一本正经津津乐道的欣赏、把玩和咀嚼。

《欢乐》描写跳蚤在母亲的阴毛中爬、在生殖器和阴道里爬之后,又变态地设问和辨析,“你吃过男人的阴茎,但你喝过女人的月经吗?”月经“味道不坏,有点腥,有点甜,处女的干净,纯正;荡妇的肮脏、邪秽、掺杂着男人们的猪狗般的臭气。

”这下流的把玩纯属阴晦押淫心理的写真。

《红蝗》在“大便味道高雅”,“像薄荷油一样清凉的味道”的反复抒写和顺摸中,更是将“大便”写得一片绚烂辉煌,美丽庄严,神圣静穆,超凡脱俗,甚至“达到了宗教的、哲学的、佛的高度”…在莫言的小说里,将丑演绎到最为登峰造极的是人行为的丑和行文语言的丑。

行为的丑:人驴交配(红蝗)、人狗交靖(马驹横穿泽)、兄妹乱伦(模式与原型、马驹横穿沼泽)、女婿丈母娘乱淫(酩配国)、妹夫大姨子性狂欢(丰乳肥臀卫);丈夫以酒为妻,妻子饮“西门庆”酒以解性欲(酩配国);母亲八次生育九个孩子没一个是丈夫的(丰乳肥臀);儿子烧死母亲(模式与原型)、女儿打死父亲(屠户的女儿)、媳妇打死婆婆(丰乳肥臀)、军人扼死婴儿(金发婴儿)。

语言的丑则“透着一股浊气”:女司机与丁钩陌路相逢便自称“盐碱地”和“肥田粉”的理俗挑弄,侏儒的终极人生理想便是“操遍酒国美女”(酩配国);男人和女人关于“窟窿”和“金枪鱼”的性对话(鱼市)等等不一而足……莫言用一部部作品,实现了自己在《红蝗》中借女戏剧家之后表达的艺术誓词:“总有一天,我要编导一部真正的戏剧,在这部剧里,梦幻与现实、科学与童话、上帝与魔鬼、爱情与卖淫、高贵与卑贱、美女与大便、过去与现在、金奖牌与避孕套……互相掺和、紧密团结、环环相连,构成一个完整的世界。

”推荐阅读:[在颠覆中重建——莫言审美意识的嬗变及其意义]莫言获奖为中国文坛带来什么?也许是在莫言拿到诺奖之后,关于他的溢美之词太多了;又也许我们本就只想呈现一个本真的莫言——看了上述文字,那些已读过莫言文字的你,是否对莫言的理解能稍深入?那些未读过莫言文字的你,是否收回了一些因为诺奖而过于洋溢的崇拜?中国作家向来缺乏悲悯情怀,莫言也不例外。

在莫言的文学表达中,他也许有过这种情怀,但在他横暴疯狂的文字面前,读者对这种情怀的感知几近于零。

如今其功成名就几近巅峰,再想寻觅这种情怀,期待其成为“中国的托尔斯泰”,恐怕难矣。

莫言获得诺贝尔文学奖不仅是作品价值的获胜,也并非证明写作方法的技高一筹,而是不同思想相互沟通相互学习的结果。

这是莫言的成功之道,也是诺贝尔文学奖赋予中国作家所带来的启迪,但正是从这个意义上讲,莫言的获奖具有一定的偶然性。

作家,是记录我们的生活、我们的时代的人,在某种意义上,作家就是历史。

一个固守在自有的认识圈子里,把历史和生活简单化意象化、缺乏悲悯情怀的作家绝不是好作家。

幸运的是莫言不是这样的作家,尽管他可能有些极端化;不幸的是国内大多数作家,正是在简单化和意象化的写作中或自我陶醉或谋求功名——中国作家什么时候能够学会如托尔斯泰般拥有“悲悯的情怀,人类的良心”,中国文学什么时候才能够真正的走向世界。