普罗科菲耶夫的和声手法_下_

- 格式:pdf

- 大小:147.33 KB

- 文档页数:4

普罗科菲耶夫《瞬间幻想》第3首的“动机性和声”及其演奏分析柴油发电机组/摘要:普罗科菲耶夫是20世纪俄罗斯最富创新精神的作曲家之一,其创作几乎涉猎音乐创作的各个领域。

本文选取他的钢琴套曲《瞬间幻想》的第3首为研究对象,试图对其中的“动机性和声”进行剖析,力求对这首作品有较全面的认识。

同时,本文还提及演奏这首乐曲的过程中应当注意的诸个问题,进而为演奏者演奏此类作品提供些许参照。

关键词:普罗科菲耶夫;《瞬间幻想》;动机性和声;演奏分析普罗科菲耶夫(Prokofiev Sergey,1891―1953)是20世纪俄罗斯最富创新精神的作曲家之一,也是一位多产的作曲家,他的作品几乎涵盖了音乐领域的所有体裁,其中钢琴作品占有较大比重。

普罗科菲耶夫曾在1941年所著的自传中将自己的创作道路归纳为五个方面,“这里我想就我的创作发展的几条主线进行探讨。

第一条为古典风格的路线……第二条为创新风格的路线……第三条为托卡塔的线……第四条是抒情风格的线……最后关于“怪诞”风格的线,我想说那是别人强加在我身上的,我认为最合理的还是应把它视为上述几条风格特征的延伸。

无论如何,我反对“怪诞”一词的表达,它早已被人们滥用了,实在令人厌烦。

如果要在我的音乐中得以体现,我更愿意用“谐谑性”来将其替代。

”音乐史上将普罗科菲耶夫的创作大致分为三个时期,本文所分析的钢琴套曲《瞬间幻想》是普罗科菲耶夫早期的代表作品之一。

这套作品完成于1917年,由20首独立的钢琴独奏小品组成,其中的11首均写于1915―1916年间。

作品是根据当时俄国颓废派诗人,也是经常与普罗科菲耶夫合作的贝尔蒙特的二行诗而作。

原诗是:“在瞬间的幻象中我看到了世界,充满了缤纷绚烂的七色彩虹。

”20首钢琴小品,不管是情绪表达还是形象塑造,都具有很强的多样性。

作曲家如此安排,就是为了让抒情的篇页与舞蹈诙谐地或是戏剧性地交替出现。

而实际上,这也是普罗科菲耶夫的艺术思想之一,他似乎从不喜欢长期贯注于喜欢的某一种风格模式。

作者简介:朴英,女,生于1971年。

1994年毕业于沈阳音乐学院作曲系,同年考取本院作曲系和声专业研究生,导师刘学严教授。

1997年毕业并获硕士学位。

现为本院作曲系助教。

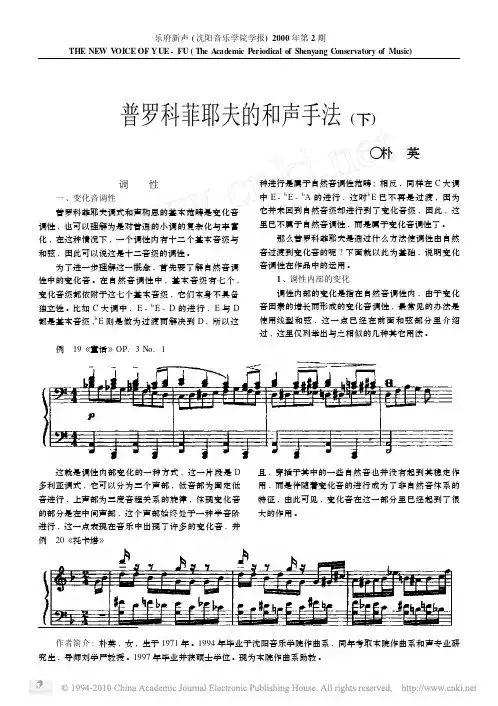

普罗科菲耶夫的和声手法(下)○朴 英调 性一、变化音调性普罗科菲耶夫调式和声构思的基本范畴是变化音调性,也可以理解为是对普通的小调的复杂化与丰富化,在这种情况下,一个调性内有十二个基本音级与和弦,因此可以说这是十二音级的调性。

为了进一步理解这一概念,首先要了解自然音调性中的变化音。

在自然音调性中,基本音级有七个,变化音级都依附于这七个基本音级,它们本身不具备独立性。

比如C 大调中,E -b E -D 的进行,E 与D 都是基本音级,b E 则是做为过渡而解决到D ,所以这种进行是属于自然音调性范畴;相反,同样在C 大调中E -b E -b A 的进行,这时b E 已不再是过渡,因为它并未回到自然音级却进行到了变化音级,因此,这里已不属于自然音调性,而是属于变化音调性了。

那么普罗科菲耶夫是通过什么方法使调性由自然音过渡到变化音的呢?下面就以此为基础,说明变化音调性在作品中的运用。

1、调性内部的变化调性内部的变化是指在自然音调性内,由于变化音因素的增长而形成的变化音调性,最常见的办法是使用线型和弦,这一点已经在前面和弦部分里介绍过,这里仅列举出与之相似的几种其它用法。

例 19《童话》OP.3No.1 这就是调性内部变化的一种方式,这一片段是D 多利亚调式,它可以分为三个声部,低音部为固定低音进行,上声部为三度音程关系的旋律,体现变化音的部分是在中间声部,这个声部始终处于一种半音阶进行,这一点表现在音乐中出现了许多的变化音,并且,穿插于其中的一些自然音也并没有起到其稳定作用,而是伴随着变化音的进行成为了非自然音体系的特征,由此可见,变化音在这一部分里已经起到了很大的作用。

例 20《托卡塔》 乐府新声(沈阳音乐学院学报)2000年第2期 THE NEW V OICE OF YUE -FU (The Academic Periodical of Shenyang Conservatory of Music) 这个例子很难辩认出基本和弦的特征,因为其整个部分只有一个和弦,那就是G 小三和弦。

普罗科菲耶夫《第一钢琴协奏曲》旋律旋法特征分析普罗科菲耶夫《第一钢琴协奏曲》是20世纪最著名的钢琴协奏曲之一,也是普罗科菲耶夫最为杰出的作品之一。

它的旋律旋法特征极为独特,给人留下深刻印象。

本文将对《第一钢琴协奏曲》的旋律特征进行分析,为大家揭示其音乐魅力。

普罗科菲耶夫的旋律特征在于其独特的和声运用。

《第一钢琴协奏曲》中的旋律并非传统的旋律发展,而是通过和声的变化来展现旋律的多样性。

普罗科菲耶夫以独特的和声色彩将旋律进行了深刻的诠释,使得听者在旋律中感受到更加丰富的情感和内涵。

普罗科菲耶夫在《第一钢琴协奏曲》中运用了大量的变奏技巧。

他善于通过对旋律进行变奏,增加了旋律的层次感和表现力。

有时他会将旋律进行颠倒、逆转,有时会加入一些特殊的音乐符号或技巧,从而赋予旋律更为丰富的变化和情感表达。

普罗科菲耶夫的旋律特征还表现在他对旋律的节奏和节拍的巧妙运用上。

他善于通过改变旋律的速度、节奏的强弱来营造出不同的音乐氛围,使得旋律更加丰富多彩。

他还会通过对旋律的节拍进行变化,使得整个曲子更加富有变化和活力。

普罗科菲耶夫在《第一钢琴协奏曲》中注重了旋律与伴奏的互动。

他巧妙地将旋律与伴奏进行结合,使得旋律更加立体,更加丰富多彩。

有时他会利用对位法来呈现不同的旋律音乐素材,有时又会通过对话式的旋律展开,从而营造出更加音乐动听的效果。

普罗科菲耶夫《第一钢琴协奏曲》中的旋律旋法特征十分丰富多彩,给人以深刻的音乐享受。

其独特的和声运用、变奏技巧、节奏与节拍的处理以及旋律与伴奏的巧妙结合,都表现出普罗科菲耶夫作为作曲家的高超技巧和丰富想象力。

这些音乐特征使得《第一钢琴协奏曲》成为了一部经典的音乐作品,深受乐迷喜爱。

希望大家在欣赏这部协奏曲的时候,能够更加细细品味其中的旋律魅力,感受普罗科菲耶夫对音乐的独特理解和创造力。

《普罗科菲耶夫《a小调第三钢琴奏鸣曲》的音乐特点与演奏诠释》篇一一、引言普罗科菲耶夫是20世纪最具影响力的作曲家之一,他的《A 小调第三钢琴奏鸣曲》是钢琴音乐宝库中的一颗璀璨明珠。

这首作品以其独特的音乐特点,丰富的情感表达和精湛的演奏技巧,赢得了世界各地音乐爱好者的喜爱。

本文将详细分析《A小调第三钢琴奏鸣曲》的音乐特点,并探讨其演奏诠释。

二、普罗科菲耶夫与《A小调第三钢琴奏鸣曲》普罗科菲耶夫的《A小调第三钢琴奏鸣曲》创作于1919年,是他创作生涯中非常重要的作品之一。

这首奏鸣曲充满了青春活力和戏剧性张力,表现了作曲家对于时代变迁和个人经历的深刻反思。

作品中,旋律富有张力,节奏多变,和声饱满且富于表现力,展示了普罗科菲耶夫独特的音乐风格。

三、《A小调第三钢琴奏鸣曲》的音乐特点1. 结构特点《A小调第三钢琴奏鸣曲》分为三个乐章,结构紧凑而严谨。

第一乐章为慢板至快板的展开,第二乐章为慢板乐章,带有抒情和宁静的特质,第三乐章则是欢快且充满活力的快板。

各个乐章之间相互呼应,形成一个有机整体。

2. 旋律与和声作品中旋律优美动听,富有张力。

和声运用丰富多样,既有传统的和声手法,也有新颖的和声结构。

这些和声的运用使得作品在保持传统的同时,又不失现代感。

3. 节奏特点节奏是《A小调第三钢琴奏鸣曲》的重要特点之一。

作品中节奏多变,既有稳定的节拍,也有复杂的节奏型。

这些节奏的运用使得作品更具动感和戏剧性。

四、《A小调第三钢琴奏鸣曲》的演奏诠释1. 技巧要求演奏《A小调第三钢琴奏鸣曲》需要具备较高的钢琴演奏技巧。

在演奏过程中,要求演奏者掌握准确的音准、节奏和力度,同时还需要运用丰富的触键技巧和音色变化来表现作品的情感和意境。

2. 情感表达在演奏过程中,演奏者需要深入理解作品的音乐特点和情感内涵。

通过细腻的触键、音色的变化以及力度的对比等手段,将作品中的情感表达得淋漓尽致。

同时,还需要通过准确的节奏把握和动态的演绎来展现作品的戏剧性张力。

普罗科菲耶夫《亚历山大·涅夫斯基》第五乐章和声研究普罗科菲耶夫是十九世纪末二十世纪初著名的苏联作曲家、钢琴家。

他的创作分为三个时期:1907年-1918年在彼得堡音乐学院学习的创作初期;1918年-1933年在国外旅居和巡演的创作中期;1933年-1953年回到苏联的创作后期。

其中,他的每个创作阶段都具有其不同的风格变化和创新思维。

特别是在创作后期,他的很多作品都涉及到战争题材,充分展现出他的爱国主义民族性创作特征。

康塔塔《亚历山大·涅夫斯基》就是这一时期的伟大作品之一。

这部康塔塔作品原为电影配乐作品,配乐由普罗科菲耶夫担任。

其中的第五乐章是《冰湖大战》,作品详细讲述了俄军在亚历山大·涅夫斯基的英勇指挥下于冰湖大战十字军的情节。

整部康塔塔分为七个乐章,第五乐章《冰湖大战》则在整部作品中处于展开性的关键位置。

从《冰湖大战》中可以看出,普罗科菲耶夫虽然是20世纪的现代作曲家,却仍大量运用传统和弦材料、和声进行以及有调性的创作思维,并充分吸收俄罗斯民间音乐素材进行创作。

同时,他又灵活运用打破传统的和声材料以及多调性等二十世纪和声技法。

由于该曲是根据同名电影配乐改编而成,电影导演为了使配乐与电影画面同步进行,在选取配乐时难免会做一些删减和截取。

因此普罗科菲耶夫在将电影配乐改为康塔塔体裁的过程中,注意保持和加强了全曲曲式结构的完整性。

从结构上看,本论文共分为四章:第一章主要介绍作曲家普罗科菲耶夫的生平及这部康塔塔的创作简介;第二章对第五乐章所运用的主导动机进行和声研究;第三章对第五乐章的和声材料及其相互关系进行研究;第四章对第五乐章的和声技术总体特征及其与音乐表现的关系进行研究。

本文试图通过对这部作品的第五乐章进行和声技法上的详细分析,探寻并提炼普罗科菲耶夫既继承传统又在此基础上创新的和声创作特点。

同时,也对他在电影配乐及康塔塔作品之间所做的技术与艺术的处理做初步的探索和研究。

按小三度移位的和弦普罗科菲耶夫作曲技术普罗科菲耶夫作曲技术是一种以小三度为基础的和弦移位方法,被广泛应用于古典音乐以及现代音乐创作中。

这种技术的使用可以为作曲家提供更加丰富多彩的和声变化,使作品更具表现力和魅力。

本文将从技术原理、历史渊源和当前应用等方面对普罗科菲耶夫作曲技术进行深入探讨。

一、技术原理普罗科菲耶夫作曲技术的核心原理是以小三度为基础的和弦移位。

小三度是音乐中常见的音程,其包含的音符可以为作曲家提供丰富的和声变化。

在普罗科菲耶夫作曲技术中,作曲家可以通过改变和弦中的音符顺序和位置,来达到不同的和声效果。

这种技术的使用可以极大地丰富和强化作品的和声结构,使作品更加富有层次和变化。

二、历史渊源普罗科菲耶夫作曲技术最早源自19世纪俄罗斯作曲家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的创作实践。

拉赫玛尼诺夫是普罗科菲耶夫作曲技术的先驱者之一,他在自己的作品中广泛运用了这种技术,使其作品更加富有动感和激情。

随后,普罗科菲耶夫作曲技术在20世纪得到了广泛的传播和运用,不仅在古典音乐领域,还在现代流行音乐和电子音乐中得到了广泛应用。

三、当前应用目前,普罗科菲耶夫作曲技术在当代音乐创作中得到了广泛的应用。

许多作曲家和乐队都在他们的作品中使用了这种技术,以丰富和强化作品的和声效果。

在古典音乐领域,普罗科菲耶夫作曲技术被广泛运用于交响乐、室内乐和声乐作品中,使这些作品更加具有表现力和魅力。

而在现代流行音乐和电子音乐中,普罗科菲耶夫作曲技术的应用更加多样化,不仅可以丰富和强化和声效果,还可以创造出新颖的声音和节奏效果,使作品更具创新性和前卫性。

四、总结普罗科菲耶夫作曲技术作为一种以小三度为基础的和弦移位方法,为作曲家提供了丰富多彩的和声变化,使作品更加富有表现力和魅力。

这种技术的使用不仅可以丰富和强化作品的和声结构,在不同的音乐风格和流派中都有着广泛的应用前景。

随着音乐创作技术的不断发展和创新,相信普罗科菲耶夫作曲技术在未来会有更加广阔的应用空间,为音乐创作带来更加丰富的可能性。

论普罗科菲耶夫的音乐创作风格及特点摘要:本文通过对普罗科菲耶夫的创作活动风格及特点的探讨,力图说明他那种独特的音乐思维、新颖而别具一格的旋律、和声、节奏和配器在音乐方面开辟的新路,并且对许多前苏联作曲家与外国作曲家产生的具大影响。

关键词:民族性人民性形象性创新性一批批在前苏联时期涌现出的杰出的作曲家和他们创作的那一部部意义深远、优美动听的经典作品,不仅不会随那历史的车轮越走越远,而且会像那投入大海的石子一样越沉越深。

在这众多的作曲家里有一位作曲家在前苏联音乐史上曾占据着重要的地位,他的作品不仅影响了一代代成年人还鼓舞了成千上万的少年儿童。

他就是―谢尔盖・谢尔盖耶维奇・普罗科菲耶夫(1891.4.23――1953.3.5)。

普罗科菲耶夫的创作活动从早期的钢琴小品开始,到1953年间一些未完成的作品为止――延续达半个世纪以上。

在他一生的作品目录中,许多加工改编的不算在内,编号的作品就有一百三十多个。

他写了七部交响曲,八部歌剧,七部舞剧,七部清唱剧――大合唱体裁的作品,九首钢琴奏鸣曲,九首器乐协奏曲,一百二十多首钢琴曲,近六十首歌曲与浪漫曲。

并且提供了音乐艺术方面几乎全部的音乐题材形式。

他的创作以其深刻独特的风格与自成体系的表现手法的革新,不仅已成为前苏联音乐艺术的骄傲和光荣,还被世界各国进步艺术界人士一致公认为20世纪最杰出的作曲家之一。

每一位作曲家在创作他的每一部作品时,无不会打上他所处时代的烙印。

而一个作曲家的性格特征以及人生经历则会直接影响到他作品的创作风格。

普罗科菲耶夫同样不例外,在我看来他主要表现在以下几个方面:一、栩栩如生的音乐形象性在普罗科菲耶夫创作的音乐世界里多次关注童年形象及其天真无邪的感情是艺术人性的一种特殊表现。

这位心灵纯洁的艺术家不仅善于深刻的了解童年,而且将孩提式的罗曼蒂克魅力与温柔的抒情味用音响模拟得酣畅淋漓。

他就像一位写生画家或导演,一位探求的生活观察家,每次都为体现令他神往的形象而找到简练夺目的乐音线条。

一、普罗科菲耶夫及其创作风格谢尔盖·谢尔盖耶维奇·普罗科菲耶夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev),于1891年出生,是苏联著名作曲家、钢琴家,被誉为“现代古典音乐伟大的天才之一”。

普罗科菲耶夫自幼在母亲的指导下学习钢琴,并在1904年进入圣彼得堡音乐学院学习钢琴演奏和作曲。

在此期间,他创作了《降D 大调第一钢琴协奏曲》,并在毕业演奏会上独奏了这首作品,以出色的演奏表现获得安东·鲁宾斯坦奖。

他的音乐风格突破了19世纪传统音乐的束缚,注重对节奏、和声和色彩的探索,创造出独具个性的音乐语言。

普罗科菲耶夫的创作涉及众多形式,内容繁多,其创作的130多部作品体裁广泛,涉猎艺术歌曲、群众歌曲、练习曲、奏鸣曲、弦乐四重奏、交响童话、交响曲、交响组曲、序曲、协奏曲、芭蕾舞剧、歌剧等音乐领域。

普罗科菲耶夫具有高超的创作才华,善于运用多种音乐元素来创造出众多独特而引人入胜的作品。

他的音乐既呈现了浪漫主义的情感世界,又展示出现代主义的多元与创新。

这种多元化的风格使他的音乐作品充满了变化和转折。

普罗科菲耶夫经常在他的作品中运用高度复杂的和弦结构,通过富有层普罗科菲耶夫《d小调第二钢琴奏鸣曲》演奏技法的分析〔摘 要〕普罗科菲耶夫被公认为20世纪最伟大的作曲家、钢琴家之一,是划时代的作曲家和钢琴家。

他的作品风格极其多样化,涵盖了古典主义、浪漫主义以及现代主义等多种风格。

普罗科菲耶夫的音乐继承了古典时期的结构,并通过革命性的创新,融入了现代音乐的风格和思维方式。

他的作品常常以出人意料的方式将抒情和恬静的旋律转变为尖锐强烈的情感冲击,形成了独特的音乐风格。

本文对普罗科菲耶夫早期的作品《d小调第二钢琴奏鸣曲》的曲式结构、旋律、节奏、和声等方面进行分析,探讨普罗科菲耶夫在演奏风格上的创新及其独特的艺术个性。

〔关键词〕钢琴奏鸣曲;演奏;技巧;个性文 / 麦绮璇 张婷婷音乐世界|Y I N Y U E S H I J I E62次感的和声来创造丰富的音乐效果。

普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲和声技法研究摘要:在整个世纪,现代音乐整体发展迅速,优秀作曲家人才辈出,有不少传世经典出于世纪。

相应地,在和声技巧方面,音乐家突破了以往的传统技法,创新了和声技法。

在普罗科菲耶夫的钢琴创作中,和声技法的创新使作特征。

本文总结了普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作技法,并研究其创新性,希望为当今的音乐创作者和研究者提供一定的借鉴。

用占有至关重要的地位,其呈现了整个世纪作曲家的创关键词:普罗科菲耶夫奏鸣曲和声技法谢尔盖?谢尔盖耶维奇?普罗科菲耶夫生于十八世纪末俄国,是原苏联著名作曲家。

在其职业生涯中,创作了诸如交响童话《彼得与狼》、歌剧《赌徒》、《火天使》等广为人知的经典作品。

他的作品清新脱俗,旋律优美,节奏或铿锵有力或悠扬婉转,并且都深含寓意。

在上个世纪二十年代,普罗科菲耶夫侨居各国,指挥演出自己的作品,获得了各国观众的称赞。

普罗科菲耶夫精湛的创作技法使他成为公认的世纪最伟大的作曲家之一。

因此,笔者将主要在本文中分析普罗科菲耶夫的创作特点和作品风格,最后总结其和声技法的使用特点。

、普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲简介(一)普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的创作在普罗科菲耶夫眼里,艺术创作要体现出艺术家的信念,并且要美化生活,捍卫人们作为人的权利,为人们展现出一幅更为光明的图景。

因此,他的作品中具有健康乐观、积极向上的特点。

同时,他的创作也对黑暗丑恶的生活阴暗面进行揭露和讽刺。

普罗科菲耶夫的作品具有创新性的特点,不属于任何一个作曲流派,也从未让自己严格遵守某作曲理论。

普罗科菲耶夫遵守自己的观念和见解,广泛吸收了欧洲各国,尤其是新俄罗斯派的特点。

同时也吸收当时其他作曲家的技法以及其他民间原有的作品和作曲技巧,进而形成了他独特的创作特点。

普罗科菲耶夫一生的创作过程包含了三个阶段,在这三个阶段,他创作了大量作品。

其中有九首钢琴奏鸣曲、芭蕾舞歌剧、剧、乐队作品和室内乐等。

普罗科菲耶夫的作品不仅具有着二十世纪音乐的显著特征,也具有他个人的强烈风格,普罗科菲耶夫的作品都展示了与众不同的创作视角。

《普罗科菲耶夫《a小调第三钢琴奏鸣曲》的音乐特点与演奏诠释》篇一一、引言普罗科菲耶夫,俄罗斯作曲家,其音乐作品在世界范围内广受赞誉。

他的《a小调第三钢琴奏鸣曲》作为其代表作之一,以其独特的音乐特点吸引了无数乐迷。

本文将详细分析《a小调第三钢琴奏鸣曲》的音乐特点,并对其演奏进行诠释。

二、普罗科菲耶夫的《a小调第三钢琴奏鸣曲》音乐特点1. 丰富的和声与独特的旋律普罗科菲耶夫的《a小调第三钢琴奏鸣曲》在和声上表现出了丰富的变化,包括大胆的和弦运用和创新的和声结构。

此外,其旋律线条明快,具有强烈的动感,能够充分展现钢琴的音色特点。

2. 鲜明的节奏感普罗科菲耶夫的作品向来以鲜明的节奏感著称,《a小调第三钢琴奏鸣曲》也不例外。

作品中的节奏时而紧凑有力,时而宽广大气,充分体现了普罗科菲耶夫对节奏的独特理解和运用。

3. 强烈的情感表达作品在情感表达上具有强烈的冲击力,通过音乐传达出深沉、激昂、悲壮等丰富的情感色彩。

这使得观众在欣赏作品时能够感受到普罗科菲耶夫内心的情感波动。

三、演奏诠释1. 把握作品的整体风格在演奏普罗科菲耶夫的《a小调第三钢琴奏鸣曲》时,首先要把握作品的整体风格。

要充分理解作品的和声、节奏及情感表达等特点,以便在演奏过程中更好地展现作品的音乐魅力。

2. 注重细节处理在演奏过程中,要注重细节处理。

例如,在演奏和弦时要注意音色的协调与平衡,在演奏旋律时要注重线条的流畅与连贯。

此外,还要注意把握节奏的准确性,以充分展现作品的节奏感。

3. 传达作品的情感表达作品所蕴含的情感表达是演奏过程中不可忽视的重要因素。

要通过音乐的演绎,将作品中深沉、激昂、悲壮等情感色彩传达给观众,使观众能够深刻感受到作品所表达的情感。

四、结论普罗科菲耶夫的《a小调第三钢琴奏鸣曲》以其独特的音乐特点吸引了无数乐迷。

在演奏过程中,要充分理解作品的音乐特点及风格要求,注重细节处理,准确把握节奏与情感表达,以充分展现作品的音乐魅力。

通过深入的研究和不断的实践,我们可以更好地诠释这部伟大的音乐作品,为观众带来一场美妙的音乐盛宴。

49SONG OF YELLOW RIVER 2024/ 04与20世纪初那些企图破坏、摧毁音乐调性基础的现代无调性主义者们不同,普罗科菲耶夫始终不渝地捍卫着和声思维清晰的功能性,通过他所喜爱的“完全与完满的”终止来表现调性的基础。

正如涅斯齐耶夫在《普罗科菲耶夫的风格特征》一文中所说的那样,“普罗科菲耶夫正是大胆地将二十世纪音乐中典型的新的色彩和声效果与最传统且最简单的终止式手法结合在一起,从而创造出来了新的和声语言风格。

”②三、遵循传统根基巩固调性(一)普罗科菲耶夫终止式普罗科菲耶夫的和声语言基于传统和声,首先他强调的是“清晰的调性”,说到调性我们首先会抓住终止式这一“试金石”,而普罗科菲耶夫的终止式与古典和声相比,有其个性化的特点。

传统的和声功能终止式分为正格终止(D —T )以及变格终止(S —T ),普罗科夫耶夫大多数的功能终止式主要以正格终止为主,不过他将正格终止进行了或繁或简的加工后,具有其独特的个性化体现。

下面我们通过正格终止“渐变”的方式,即由简到繁、由纵向到横向的顺序来介绍普罗科菲耶夫对传统终止式进行的改良与创新。

1、正格终止(1)由简到繁的终止式传统和声正格完全终止式是D —T (原位属和弦到主和弦,低音上四度或下五度进行),普氏的终止式简化为属音到主音的进行,这种做法与古典音乐时期如出一辙,可见作曲家在创作中是一位继承传统的“古典音乐家”。

在传统功能和声终止式的基础上,添加和弦外音或将原有和弦音升高或降低半音,使其成为一种既包含原有和弦功能又由于改变和弦中的音高关系所形成的新的和弦音响,从听觉上追求一种更有张力及紧张度的终止式和声效果。

(2)由纵向到横向的终止式通过研究发现,普罗科菲耶夫在第五钢琴协奏曲第一乐章中最擅运用的一种终止式是 D (6)—T 的进行,通过从最初的强调传统和声功能的 D (6)—T ,到纵向与横向兼具的D (6)—T ,逐渐被线性和声功能所淡化的D(6)—T 。

论普罗科菲耶夫的音乐创作风格及特点普罗科菲耶夫是20世纪俄罗斯最伟大的作曲家之一,他的音乐作品对西方音乐影响深远,同时也是苏联现代音乐的代表人物之一。

普罗科菲耶夫的音乐创作风格与特点十分独特,今天本文将对其进行探讨。

一、创作背景及音乐思想普罗科菲耶夫的音乐创作始于苏联社会主义时期,他一直位于苏联新音乐运动的前沿。

在当时的苏联,共产主义宣传十分重要,艺术必须服务于社会主义,因此受到限制。

普罗科菲耶夫认为音乐的价值不在于为社会服务,而在于音乐自己的价值,所以他经常被批评。

他的音乐思想强调音乐本身的价值,以及音乐与逻辑、哲学等的关系。

二、创作风格1、复杂的调性普罗科菲耶夫的音乐以调性复杂、硬度大为特点。

他的音乐调性多变,常常包含多种调式,还加入了很多和声处理方式,使得他的音乐音响复杂、纷繁多彩。

同时,他常常采用异调处理和多调性处理,使得他的音乐在调性表象下仍有强烈的张力和表现力。

2、五音音列普罗科菲耶夫的音乐中经常出现五音音列。

这种音列由五个不同的音符组合而成,与传统的七个音符所组成的调性不同。

这种音列被普罗科菲耶夫用作基本的旋律材料,他的音乐中常常充满一种神秘的感觉。

3、节奏自由普罗科菲耶夫创作风格中最特别的是他的节奏自由。

他的音乐中常常出现非常复杂的节奏图案,不按照规则行进行奏,有时被认为是随意的。

但实际上这种自由节奏的运用,使得他的音乐中充满了丰富的音乐表述,说明普罗科菲耶夫对音乐形式的深刻理解和创造性的运用。

三、创作特点1、和声上的探索普罗科菲耶夫在和声方面的探索是他音乐创作的一个重要特点。

他对和声进行了很多实验和改革,偏好较为激进的一些和声处理方式,比如他在音符之间添加噪声、在同一个和弦中加入多个基音等。

这些处理方式不仅复杂而且表现力强,成为他音乐中的一大特点。

2、独特的艺术表达方式普罗科菲耶夫的音乐语言的独特之处在于他注重音色和声波效果的表现,刻画情感和气氛。

例如他曾经在一个作品中演奏了一个钢琴三重奏,声音从一个漫长的嘶嘶声渐渐消失,使演奏变得晦涩莫测,具有强烈的内心反应。

普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲是20世纪最重要的音乐作品之一,充满了戏剧性和情感。

这部作品由著名俄罗斯作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫于1917年所作,是他为钢琴而创作的三部协奏曲中的第三部。

作曲家将其称之为自己的“战争三部曲”,该作品表现了其对战争与和平、理想主义与现实主义的矛盾态度。

下面将从以下几个方面详细介绍普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲的音乐特点、历史背景以及对现代音乐的影响。

一、音乐特点1. 音乐结构:普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲的音乐结构十分复杂,采用了大量的和声技巧和对位法则,形式上呈现出高度严谨的特点。

整个协奏曲共分为三个乐章,依次为第一乐章:《安达里尔庋歌》(Andante)、第二乐章:《奎克斯特》(Tema con variazioni)、第三乐章:《机械》(Allegro ma non troppo)。

每个乐章都具有独特的音乐特点,同时三个乐章之间又构成了一部和谐统一的整体音乐作品。

2. 情感表达:普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲的情感表达非常丰富,既有激情澎湃的部分,也有深沉内敛的情感表达。

整个协奏曲中,钢琴与管弦乐团之间的对话形式极其丰富多变,表现出作曲家深刻的音乐表达能力和丰富的想象力。

3. 音乐语言:普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲的音乐语言很大程度上受到20世纪初俄罗斯民族音乐和民族舞蹈的影响。

作曲家巧妙地将传统俄罗斯音乐元素与现代音乐语言相结合,形成了独特而富有个性的音乐风格。

二、历史背景1. 作曲背景:普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲是在一战爆发后不久创作的。

这是一个充满动荡与战争的时代,而协奏曲的音乐语言正是对这一时代的反映。

作曲家通过这部作品表达了对战争的深切忧虑和对和平的期许,以及对俄罗斯民族传统的深厚热爱。

2. 首演及反响:普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲于1917年首演,其反响非常热烈。

作为当时音乐界的一大事件,协奏曲的首演引起了广泛的关注与讨论,被誉为“20世纪音乐的奇迹”。

三、对现代音乐的影响普罗科菲耶夫第三钢琴协奏曲在20世纪音乐史上具有重要地位,对现代音乐产生了深远的影响。

作者: 吴小璋

作者机构: 星海音乐学院音乐基础部,广东广州510006

出版物刊名: 艺术探索

页码: 97-100页

年卷期: 2013年 第3期

主题词: 普罗科菲耶夫;《罗密欧与朱丽叶》;和声材料;和声进行;调性思维

摘要:普罗科菲耶夫舞剧《罗密欧与朱丽叶》的和声语言具有鲜明的时代烙印。

多样化的和声材料是构筑其音响风格的重要基础。

和声进行方面,在保持和声总体风格为功能性的基础上,作曲家运用了同向、反向和斜向三种线性进行。

在部分音乐片段中,作曲家采用了片段无调性及片段多调性两种现代性的调性思维。

普罗科菲耶夫钢琴演奏风格和技巧作者:***来源:《艺术研究》2020年第05期摘要:谢尔盖·普罗科菲耶夫是20世纪俄国最优秀的作曲家和钢琴家之一。

他一生著有大量钢琴作品,总数超过百余首,包含体裁多样,风格新颖,极富个人特色。

其中最优秀的代表作品是9首钢琴奏鸣曲。

他的创作经历了较长时期,演奏风格逐渐变化,从这几首曲子中能够体会到其中的变迁。

他早期热衷于探索新的现代技法和风格,因此作品风格多样,呈现多元性,为研究普罗科菲耶夫钢琴演奏风格以及技巧,以其代表作《罗密欧与朱丽叶》为例,从创作背景、普罗科菲耶夫生平品简介、演奏风格,分析其音乐本体,探讨其风格特点以及技巧,从而诠释出作品的演奏风格与要点。

关键词:谢尔盖·普罗科菲耶夫演奏风格演奏技巧普罗科菲耶夫的生活中一直有钢琴陪伴,从小的熏陶是后期创作的基础,这件熟悉的乐器伴随其终身,一首又一首的钢琴曲应运而生。

良好的教育使他拥有精湛而高度的专业钢琴造诣,对于宣传作品十分有利,通过演奏让听众了解自己的想法,从而更好的创造音乐。

他可以利用自己的弹奏技巧举办音乐会,一方面获取收入,另一方面也有助于其创作构想,使其创作技巧进一步丰富,形成独特的艺术风格。

普罗科菲耶夫的创作经历不同时期,创作风格明显差异,表演才能也出现巨大变化,始终处于持续优化当中,尤其体现在钢琴创作上。

钢琴从小陪伴着他,成为创作不可缺少的伙伴,是其成熟发展的有力见证。

他最开始接触的音乐就是钢琴曲,一生创作了多部钢琴作品,与这个熟悉的乐器始终相伴。

普罗科菲耶夫早期为钢琴作曲家,创作了一部又一部钢琴曲。

随着成熟期的到来,他将戏剧曲式融入到作品当中,体现出独特的钢琴风格,形象更加鲜明,表现更为具体,对各结构元素进行挖掘,彰显出其独特性,使得作品中的人物形象更为丰满,整个剧情跌宕起伏。

器乐作品因戏剧的加入变得更为丰富,随之达到新的高度。

本文对于以其代表作《罗密欧与朱丽叶》为例,对其演奏风格以及技巧进行分析,并结合其创作背景以及生平经历,分析其作品不再局限于原有的古典与浪漫风格,超越了它们所有的对立面,具有心理上的前提条件,从而可以看出普罗科菲耶夫作品具有独特性,不同于白银时代的诗歌,更多的是反映内心矛盾。

作者简介:朴英,女,生于1971年。

1994年毕业于沈阳音乐学院作曲系,同年考取本院作曲系和声专业研究生,导师刘学严教授。

1997年毕业并获硕士学位。

现为本院作曲系助教。

普罗科菲耶夫的和声手法

(下)

○朴 英

调 性

一、变化音调性

普罗科菲耶夫调式和声构思的基本范畴是变化音调性,也可以理解为是对普通的小调的复杂化与丰富化,在这种情况下,一个调性内有十二个基本音级与和弦,因此可以说这是十二音级的调性。

为了进一步理解这一概念,首先要了解自然音调性中的变化音。

在自然音调性中,基本音级有七个,变化音级都依附于这七个基本音级,它们本身不具备独立性。

比如C 大调中,E -b E -D 的进行,E 与D 都是基本音级,b E 则是做为过渡而解决到D ,所以这

种进行是属于自然音调性范畴;相反,同样在C 大调中E -b E -b A 的进行,这时b E 已不再是过渡,因为它并未回到自然音级却进行到了变化音级,因此,这里已不属于自然音调性,而是属于变化音调性了。

那么普罗科菲耶夫是通过什么方法使调性由自然音过渡到变化音的呢?下面就以此为基础,说明变化音调性在作品中的运用。

1、调性内部的变化

调性内部的变化是指在自然音调性内,由于变化音因素的增长而形成的变化音调性,最常见的办法是使用线型和弦,这一点已经在前面和弦部分里介绍过,这里仅列举出与之相似的几种其它用法。

例 19《童话》OP.3No.

1

这就是调性内部变化的一种方式,这一片段是D 多利亚调式,它可以分为三个声部,低音部为固定低音进行,上声部为三度音程关系的旋律,体现变化音的部分是在中间声部,这个声部始终处于一种半音阶进行,这一点表现在音乐中出现了许多的变化音,并且,穿插于其中的一些自然音也并没有起到其稳定作用,而是伴随着变化音的进行成为了非自然音体系的特征,由此可见,变化音在这一部分里已经起到了很大的作用。

例 20

《托卡塔》

乐府新声(沈阳音乐学院学报)2000年第2期

THE NEW V OICE OF YUE -FU (The Academic Periodical of Shenyang Conservatory of Music)

这个例子很难辩认出基本和弦的特征,因为其整个部分只有一个和弦,那就是G 小三和弦。

在前两个小节里,还可以在中间的声部看出这个和弦,但随着音乐的发展,从第三小节开始,变化音声部逐渐增多,最终取代了基本和弦。

在这时已完全听不到小三和弦的音响,它的地位已经让给非自然音调性变

化音的线性和声进行了。

2、调性外部的变化

调性外部的变化是在原有的调性基础上引用了其它调性的因素。

如同主音大小调的使用、同中音系统的转换,或者是把副调中的和弦直接与主调和弦连接等等。

这样一来,原先的自然音调式里就增加了与自身有直接或间接关系的其它调式的音级,这就是由外部其它调式的侵入而产生的变化音的来源。

例 21

《灰姑娘》

这个片段运用了两种调性的变化。

它的基础调是

E 大调,这一点可以从第1与第4小节看出。

在第2

小节运用了综合同主音与同中间调性的重同名调体系,首先运用同主音调性的原则得到e 小调,再运用同中音调性的原则得到b E 大调,第2小节的b E 大三和弦就由此产生。

第3小节运用的是同主音小调七级的

D 大三和弦,再与

E 大调的属和弦连接,在第4小节

又回到了基础调E 大调。

在这短短的4个小节里,作曲家就运用了这么多的调式变化,使和声语言大为丰富。

例 22《第三钢琴奏鸣曲》

第二乐章

此例的基础调性是d 小调,这点可以从不断反复的属到主的低音和隐藏在和弦中间的d 小调音阶里看出,它的变化音调性则体现在和弦中,从1~4小节,

位于高音部的和弦除冠音构成的音阶以外,它的根音一直是不断重复的#G -G 的进行,并且随着冠音的提高逐渐在二者之间又加进了三音。

虽然#G -G 的进行

2乐府新声(沈阳音乐学院学报)2000年第2期

并未明显地表现出是某一同名大小调的转换,但即使是从这两个单音上也可以看出有半音和弦对置的因素,因此可以说这也是一种调性从外部侵入的方法。

通过这些谱例可以看出,变化音调性在语言上是很灵活的,除以上所述外还有许多,无法一一举例,以上所提及的,目的是为打开一条通道,分析普罗可菲耶夫的调性语言的倾向。

二、无调性在普罗科菲耶夫的作品中遇到的变化音调性有许多种类,有的是利用特殊和弦产生的,有的是通过对功能和声的复杂化而产生的,但除此之外,还有一种极为特殊的调性体系,即无主音调性或无调性。

无调性与有调性一样,也有许多类型,普罗科菲耶夫的无调性就与其他作曲家的无调性不同,见下例。

例 23

《讽刺》No.4

在这个例子中,中心和弦是在b D 音上建立的小三和弦,这是由于它的长时间的反复所得到的结论。

但在高音谱表上出现的模进旋律却在尽可能的避免着与低音的统一,使这一和弦得不到和声上的支持。

例 24

《瞬间》No.1

运用平行和弦来削弱调性也是普罗科菲耶夫常用的手法。

在例23中,伴奏织体都是由平行的七和弦

构成,它本身就是不稳定的和弦,而平行的用法又使和弦之间失去倾向性,造成了调性的模糊。

1

2朴 英:普罗科菲耶夫的和声手法(下)

例 25《瞬间》No.

5

在普罗科菲耶夫的作品中,整曲都是无调性构思的类型很少,他经常采用的是在作品的某一个部分运用无调性的手法,上例就是这种情况。

这首作品结束和弦是G 大三和弦,因此看起来把它判断为G 大调应该没有问题,但在前面音乐的发展过程中,这个调性并未得到支持与巩固。

在第一小节中,G 大三和弦出现的同时,在它下方出现的是#F 大三和弦。

在演奏第二小节F 大三和弦的同时,它下方又伴随着b G 大三和弦,以下几个小节也都是以这种方式进行的。

很显然,G 大调并未在这里体现出中心感,那么频频出现

F 、#F (b

G )可以作为中心和弦吗?也不能,因为无论

哪一个和弦出现的同时,都有另一个低小二度或高小二度的和弦出现,这两个和弦似乎都在争取主要地位,但谁都没有得到。

因此,即使结束和弦是G 三和弦似乎也意义不大。

这就是普罗科菲耶夫无调性构思的显著特点

局部有调性感,而整体无调性。

他总

是用种种方法来削弱调性的中心感,即使结束在某个和弦上,也不会使它具有主导地位。

综上所述,普罗科菲耶夫的和声主要有两大特点:一方面,它具有20世纪新和声的共同特点;另一方面,又具有自己的鲜明个性。

20世纪和声美学的根本前提是和声观念的改变与

和声新感觉的形成。

人们往往认为现实存在的和声不符合过去形成的、不可更改的传统概念,一方面在新音乐中找不到我们所熟悉的和弦与调性;另一方面,

又发现一些无法用传统理论来解释的现象,二者必居其一。

作曲家们或者是完全抛弃旧的和声体系、用某些不同的新体系取而代之,或者是在传统体系中加入新素材、使之符合新时代的要求。

普罗科菲耶夫选择了后者,它广泛的运用了新的表现手段,同时保持了清晰的继承脉络。

普罗科菲耶夫的创作证明,新和声具有巨大的情感力与感情表现的真实性,只有它才能反映出旧和声所不能胜任的当代艺术的新内容。

新和声摆脱了旧和声的束缚,正如旧和声抛弃它的前一时期的桎梏一样,只有扬弃了旧和声结构体系和组织手法,才能找到新的组织结构法,才能以新的手段获得音乐的逻辑与美,也只有这样才能创造出真正的美学价值,达到艺术的完美境界。

参考书目:

1.《普罗科菲耶夫的和声现代特点》 赫洛波夫著

翟学文译

2.《近现代和声思维发展概论》 汪成用著

3.《近现代和声功能网》 童忠良著

4.《普罗科菲耶夫》 拉里萨・丹柯著

5.《现代音乐史》 葛利菲斯著

6.《二十世纪音乐概论》 彼德・斯・汉森著

7.《斯特拉文斯基新古典主义音乐初探》

胡海平著

(编辑 高倩)

2

2乐府新声(沈阳音乐学院学报)2000年第2期。