自动控制系统 线性与非线性的判断

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:2

9 控制系统的非线性问题9.1概述在物理世界中,理想的线性系统并不存在。

严格来讲,所有的控制系统都是非线性系统。

例如,由电子线路组成的放大元件,会在输出信号超过一定值后出现饱和现象。

当由电动机作为执行元件时,由于摩擦力矩和负载力矩的存在,只有在电枢电压达到一定值的时候,电动机才会转动,存在死区。

实际上,所有的物理元件都具有非线性特性。

如果一个控制系统包含一个或一个以上具有非线性特性的元件,则称这种系统为非线性系统,非线性系统的特性不能由微分方程来描述。

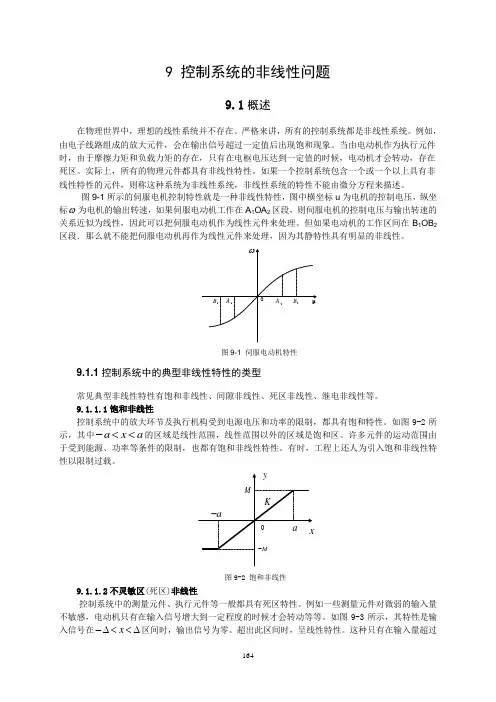

图9-1所示的伺服电机控制特性就是一种非线性特性,图中横坐标u 为电机的控制电压,纵坐标ω为电机的输出转速,如果伺服电动机工作在A 1OA 2区段,则伺服电机的控制电压与输出转速的关系近似为线性,因此可以把伺服电动机作为线性元件来处理。

但如果电动机的工作区间在B 1OB 2区段.那么就不能把伺服电动机再作为线性元件来处理,因为其静特性具有明显的非线性。

图9-1 伺服电动机特性9.1.1控制系统中的典型非线性特性的类型常见典型非线性特性有饱和非线性、间隙非线性、死区非线性、继电非线性等。

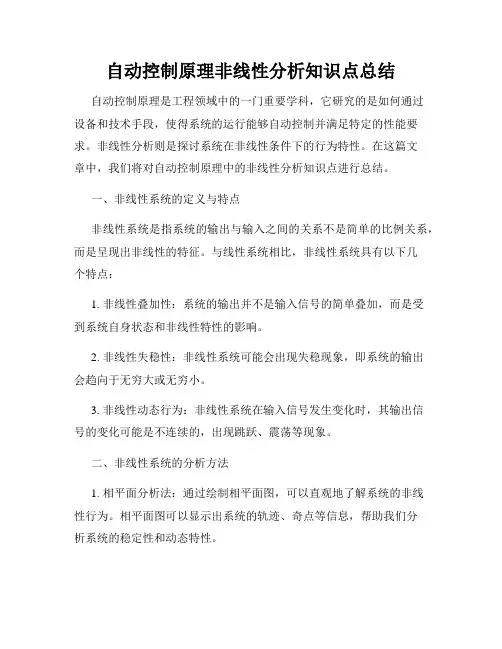

9.1.1.1饱和非线性控制系统中的放大环节及执行机构受到电源电压和功率的限制,都具有饱和特性。

如图9-2所示,其中a x a <<-的区域是线性范围,线性范围以外的区域是饱和区。

许多元件的运动范围由于受到能源、功率等条件的限制,也都有饱和非线性特性。

有时,工程上还人为引入饱和非线性特性以限制过载。

图9-2 饱和非线性9.1.1.2不灵敏区(死区)非线性控制系统中的测量元件、执行元件等一般都具有死区特性。

例如一些测量元件对微弱的输入量不敏感,电动机只有在输入信号增大到一定程度的时候才会转动等等。

如图9-3所示,其特性是输入信号在∆<<∆-x 区间时,输出信号为零。

超出此区间时,呈线性特性。

这种只有在输入量超过一定值后才有输出的特性称为不灵敏区非线性,其中区域∆<<∆-x 叫做不灵敏区或死区。

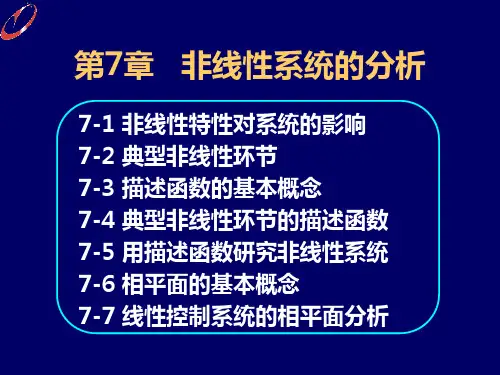

自动控制原理非线性分析知识点总结自动控制原理是工程领域中的一门重要学科,它研究的是如何通过设备和技术手段,使得系统的运行能够自动控制并满足特定的性能要求。

非线性分析则是探讨系统在非线性条件下的行为特性。

在这篇文章中,我们将对自动控制原理中的非线性分析知识点进行总结。

一、非线性系统的定义与特点非线性系统是指系统的输出与输入之间的关系不是简单的比例关系,而是呈现出非线性的特征。

与线性系统相比,非线性系统具有以下几个特点:1. 非线性叠加性:系统的输出并不是输入信号的简单叠加,而是受到系统自身状态和非线性特性的影响。

2. 非线性失稳性:非线性系统可能会出现失稳现象,即系统的输出会趋向于无穷大或无穷小。

3. 非线性动态行为:非线性系统在输入信号发生变化时,其输出信号的变化可能是不连续的,出现跳跃、震荡等现象。

二、非线性系统的分析方法1. 相平面分析法:通过绘制相平面图,可以直观地了解系统的非线性行为。

相平面图可以显示出系统的轨迹、奇点等信息,帮助我们分析系统的稳定性和动态特性。

2. 频域分析法:利用频域分析方法,我们可以对非线性系统进行频谱分析,找出系统的频率响应和频率特性。

通过分析系统的幅频特性和相频特性,我们可以判断系统的稳定性和动态性能。

3. 时域响应分析法:时域分析是对系统的输入信号与输出响应进行时间上的观察和分析。

通过观察和分析系统的阶跃响应、脉冲响应、频率响应等,可以推断出系统的稳定性和动态特性。

4. 广义函数法:广义函数是处理非线性系统时常用的一种数学方法。

通过引入广义函数,我们可以简化非线性系统的数学描述,方便进行分析与计算。

5. 数值模拟方法:对于复杂的非线性系统,我们可以利用计算机进行仿真和数值模拟,通过对系统的模拟实验,得到系统的动态行为和性能参数。

三、非线性系统的稳定性分析1. 稳定性概念:稳定性是衡量系统响应的一种重要指标。

对于非线性系统,我们通常关注的是渐近稳定性和有界稳定性。

自动控制原理第十章非线性控制系统非线性控制系统是指系统动态特性不能用线性数学模型表示或者用线性控制方法解决的控制系统。

非线性控制系统是相对于线性控制系统而言的,在现实工程应用中,许多系统经常具有非线性特性,例如液压系统、电力系统、机械系统等。

非线性控制系统的研究对于实现系统的高效控制和稳定运行具有重要意义。

一、非线性控制系统的特点1.非线性特性:非线性控制系统的动态特性往往不能用线性方程或者线性微分方程描述,经常出现非线性现象,如饱和、死区、干扰等。

2.多变量关联:非线性系统动态关系中存在多个变量之间的相互影响,不同变量之间存在复杂的耦合关系,难以分离分析和解决。

3.滞后响应:非线性系统的响应时间较长,且在过渡过程中存在较大的像后现象,不易预测和控制。

4.不确定性:非线性系统通常存在参数变化、外部扰动和测量误差等不确定性因素,会导致系统性能变差,控制效果下降。

二、非线性控制系统的分类1.反馈线性化控制:将非线性系统通过适当的状态反馈、输出反馈或其它形式的反馈转化为线性系统,然后采用线性控制方法进行设计。

2.优化控制:通过建立非线性系统的数学模型,利用优化理论和方法,使系统达到其中一种性能指标最优。

3.自适应控制:根据非线性系统的参数变化和不确定性,设计自适应控制器,实时调整控制参数,以适应系统的动态变化。

4.非线性校正控制:通过建立非线性系统的映射关系,将测量信号进行修正,以减小系统的非线性误差。

5.非线性反馈控制:根据非线性系统的特性,设计合适的反馈控制策略,使得系统稳定。

三、非线性控制系统设计方法1.线性化方法:通过将非线性系统在其中一工作点上线性化,得到局部的线性模型,然后利用线性控制方法进行设计和分析。

2.动态编程方法:采用动态系统优化的方法,建立非线性系统的动态规划模型,通过求解该模型得到系统的最优控制策略。

3.反步控制方法:通过构造适当的反步函数和反步扩散方程,实现系统状态的稳定和输出的跟踪。

线性与非线性控制系统的性能比较与分析引言:控制系统是指通过一系列的输入和输出信号间的相互关系来实现对被控对象的控制。

其中,线性控制系统和非线性控制系统是两种常见的控制系统类型。

本文将对线性控制系统和非线性控制系统的性能进行比较与分析,以帮助读者更好地了解两者的优劣之处。

一、线性控制系统的性能:1. 频率响应特性:线性控制系统的频率响应特性较为简单,可以使用传统的频率域分析方法进行系统的设计和分析。

例如,可以使用Bode图和Nyquist图等工具评估系统的幅频和相频特性,进一步优化系统的性能。

2. 稳定性分析:线性控制系统的稳定性分析相对较为简单,可以通过分析系统传递函数的根位置来判断系统的稳定性。

常见的稳定性准则包括Routh-Hurwitz准则和Nyquist稳定性判据等。

这使得线性控制系统的设计与分析更加便捷。

3. 控制性能指标:线性控制系统可以使用传统的性能指标来评估其控制性能。

常用的性能指标有超调量、调节时间和稳态误差等。

这些指标可以帮助工程师在系统设计过程中更好地优化系统的性能。

二、非线性控制系统的性能:1. 非线性特性:与线性控制系统相比,非线性控制系统具有更为复杂的特性。

由于非线性元件的存在,系统的频率响应不再是简单的幅频和相频特性。

因此,频域分析方法在非线性系统的设计和分析中会遇到困难。

2. 稳定性分析:非线性控制系统的稳定性分析比线性控制系统更为复杂,常常需要使用数值方法进行分析。

例如,可以使用Lyapunov稳定性准则来评估非线性系统的稳定性。

此外,也需要考虑系统的局部和全局稳定性。

3. 控制性能指标:非线性控制系统的性能评估相对复杂。

由于系统的非线性特性,传统的性能指标可能不再适用。

因此,需要根据实际情况选择相应的性能指标来评估非线性控制系统的性能。

三、线性与非线性控制系统性能比较与分析:1. 频率响应:线性控制系统的频率响应特性较为直观,可以使用传统的频域分析方法进行判断和优化。

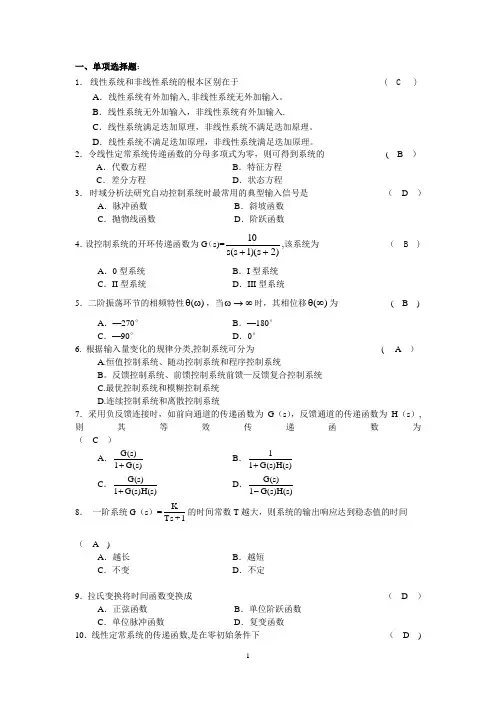

一、单项选择题:1. 线性系统和非线性系统的根本区别在于 ( C )A .线性系统有外加输入,非线性系统无外加输入。

B .线性系统无外加输入,非线性系统有外加输入.C .线性系统满足迭加原理,非线性系统不满足迭加原理。

D .线性系统不满足迭加原理,非线性系统满足迭加原理。

2.令线性定常系统传递函数的分母多项式为零,则可得到系统的 ( B )A .代数方程B .特征方程C .差分方程D .状态方程 3. 时域分析法研究自动控制系统时最常用的典型输入信号是 ( D )A .脉冲函数B .斜坡函数C .抛物线函数D .阶跃函数4.设控制系统的开环传递函数为G (s)=)2s )(1s (s 10++,该系统为 ( B )A .0型系统B .I 型系统C .II 型系统D .III 型系统5.二阶振荡环节的相频特性)(ωθ,当∞→ω时,其相位移)(∞θ为 ( B )A .—270°B .—180°C .—90°D .0°6. 根据输入量变化的规律分类,控制系统可分为 ( A )A.恒值控制系统、随动控制系统和程序控制系统B 。

反馈控制系统、前馈控制系统前馈—反馈复合控制系统 C.最优控制系统和模糊控制系统 D.连续控制系统和离散控制系统7.采用负反馈连接时,如前向通道的传递函数为G (s ),反馈通道的传递函数为H (s ),则其等效传递函数为 ( C )A .)s (G 1)s (G + B .)s (H )s (G 11+C .)s (H )s (G 1)s (G +D .)s (H )s (G 1)s (G -8. 一阶系统G (s )=1+Ts K的时间常数T 越大,则系统的输出响应达到稳态值的时间 ( A )A .越长B .越短C .不变D .不定9.拉氏变换将时间函数变换成 ( D )A .正弦函数B .单位阶跃函数C .单位脉冲函数D .复变函数10.线性定常系统的传递函数,是在零初始条件下 ( D )A .系统输出信号与输入信号之比B .系统输入信号与输出信号之比C .系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比D .系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比 11.若某系统的传递函数为G(s )=1Ts K+,则其频率特性的实部R (ω)是 ( A ) A .22T 1Kω+B .-22T 1Kω+C .T1K ω+D .—T1Kω+12。

线性系统和⾮线性系统⼀、线性和⾮线性的区别?线形指量与量之间按⽐例、成直线的关系,在空间和时间上代表规则和光滑的运动;飞线性则指不按⽐例、不成直线的关系代表不规则的运动和突变。

⼆、如何判断⼀个系统是线形还是⾮线性系统?如果从系统状态空间表达式来观察,线性系统和⾮线性系统最明显的区别⽅式就是线性系统符合叠加原理,⽽⾮线性系统不然。

换句话说线性系统只有状态变量的⼀次项。

⾼次、三⾓函数以及常数项都没有,只要有任意⼀个⾮线性环节就是⾮线性系统。

三、⾮线性系统有⼀种⽅式是局部转化成线性系统才能控制?⾮线性系统不是不能控制⽽是不能掌控设想⼀下汽车的油门是⾮线性控制,如果踩⼀⼩点速度猛然上升,这种现象在现实中不希望看到,现实中需要缓慢的线性变化,⽽不是突变的⾮线性变化。

线形系统具有规律可循,只要找到系统的⼀部分就可以推算出其他部分,⾮线性系统⽆规律可循,于是将⾮线性系统近似为线性系统也是飞线性系统的⼀种计算⽅式。

四、⾮线性系统和线性系统相⽐具有什么特点?(1)线性系统的稳定性和输出特性,只取决于本⾝的结构和参数。

⽽⾮线性系统的稳定性和输出动态过程。

不仅与本⾝的结构和参数有关,⽽且还与系统的初始条件和输⼊信号⼤⼩有关。

(2)⾮线性系统的平衡运动状态,除平衡点外还可能有周期解。

周期解有稳定和不稳定两类,前者观察不到,后者是实际可观察到的。

因此在某些⾮线性系统中,即使没有外部输⼊作⽤也会产⽣有⼀定振幅和频率的振荡,称为⾃激振荡,相应的相轨线为极限环。

改变系统的参数可以改变⾃激振荡的振幅和频率。

这种特性可⽤于实际⼯程问题,以达到某种技术⽬的。

例如根据温度来影响⾃激振荡,可以构成双位式温度调节器。

(3)线性系统的输⼊为正弦函数时,其输出的稳态过程也是同频率的正弦函数,两者仅在相位和幅值上不同。

但⾮线性系统的输⼊为正弦函数时,其输出则包含有⾼次谐波的⾮正弦周期函数,即输出会产⽣倍频、分频、频率。

自动控制原理稳定性判据知识点总结自动控制原理是探讨控制对象的动态特性以及如何设计稳定的控制系统的学科。

在自动控制系统的设计和分析中,稳定性是一个重要的概念。

本文将对自动控制原理中的稳定性判据进行总结,帮助读者更好地理解和应用这些知识。

1. 稳定性定义稳定性是指控制系统在一定的输入条件下,输出不随时间而无穷增长或无穷减小的性质。

一个稳定的控制系统能够保持输出的有限性,而不会因为扰动或非线性特性产生不可控制的结果。

2. 稳定性判据2.1. 线性系统的稳定性线性系统的稳定性判据可以分为两类:时域判据和频域判据。

2.1.1. 时域判据时域判据主要通过分析系统的状态转移方程或差分方程来判断系统的稳定性。

在稳定的线性系统中,初始状态被扰动后,系统状态在有限时间内收敛到稳定状态。

2.1.2. 频域判据频域判据通过系统的频率响应函数来判断稳定性。

常用的频域稳定性判据有:奈奎斯特稳定判据、Nyquist判据、波恩稳定判据等。

这些判据通过分析系统的极点位置和频率响应曲线来判断系统稳定性。

2.2. 非线性系统的稳定性非线性系统的稳定性判据相对于线性系统更加复杂。

常见的非线性稳定性判据有:李雅普诺夫稳定性判据、小扰动稳定性判据等。

2.2.1. 李雅普诺夫稳定性判据李雅普诺夫稳定性判据是对非线性系统进行稳定性判断的重要方法。

其基本思想是通过构造李雅普诺夫函数来判断系统的稳定性。

若李雅普诺夫函数为正定函数且导数小于等于零,系统即为稳定的。

2.2.2. 小扰动稳定性判据小扰动稳定性判据是通过对非线性系统进行线性化处理,然后判断线性化后的系统是否稳定来判断非线性系统的稳定性。

3. 典型的稳定性判据3.1. Nyquist判据Nyquist判据是频域判据中的一种,用于判断线性系统的稳定性。

通过绘制系统的频率响应曲线,然后判断曲线与虚轴的交点来确定系统的稳定性。

3.2. Routh-Hurwitz判据Routh-Hurwitz判据是一种时域判据,用于判断线性系统的稳定性。

自动控制原理线性化知识点总结自动控制原理是控制工程中的一门基础课程,通过研究系统的数学建模、系统稳定性、校正技术等内容,用于分析和设计自动控制系统。

其中,线性化是自动控制原理中的重要概念之一,本文将对线性化的知识点进行总结。

一、线性系统的定义与特点在自动控制原理中,线性系统是指系统的输入和输出之间存在线性关系的系统。

线性系统的特点包括可加性、齐次性和比例性。

1. 可加性:当输入信号为两个或多个分量的叠加时,输出信号也为这些分量输出信号的叠加。

2. 齐次性:当输入信号为某个分量的倍数时,输出信号也为这个分量输出信号的相应倍数。

3. 比例性:当输入信号为某个分量的倍数时,输出信号也为这个分量输出信号的相应倍数。

二、非线性系统的线性化实际系统中存在着大量的非线性系统,而线性化是将非线性系统近似为线性系统的方法之一。

线性化的目的是为了方便系统的分析和设计。

1. 一阶泰勒展开法一阶泰勒展开法是一种常用的线性化方法。

对于非线性系统,可以使用一阶泰勒展开法将其近似为线性系统。

具体做法是将非线性系统在某一工作点处进行一阶展开,得到线性化模型。

2. 线性化误差线性化过程中会引入线性化误差,即线性化模型与实际系统之间存在的差异。

线性化误差的大小与线性化点的选取和非线性程度有关。

三、线性化的应用线性化的方法在自动控制原理中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 线性系统分析线性化方法使得非线性系统能够近似为线性系统,从而可以利用线性系统分析方法对系统进行分析。

例如,通过线性化可以求解系统的传递函数、频率响应等。

2. 控制器设计线性化方法可以在系统设计过程中为控制器的设计提供基础。

通过线性化后的线性系统模型,我们可以设计满足系统要求的控制器。

3. 系统校正线性化方法还可以用于对系统进行校正。

通过线性化可以得到系统的线性模型,在此基础上进行参数校正,使系统达到期望的性能。

四、线性化的局限性尽管线性化方法在许多情况下是有效的,但也存在一定的局限性。

自动控制原理非线性系统知识点总结自动控制原理是现代控制领域中的核心学科,广泛应用于各个工程领域。

在自动控制原理课程中,非线性系统是一个重要的研究对象。

非线性系统具有较复杂的动态行为,与线性系统相比,其稳定性和性能分析更为困难。

在本文中,我们将对非线性系统的知识点进行总结。

1. 静态非线性系统静态非线性系统是最简单的非线性系统,其输出仅与输入的幅值相关。

常见的静态非线性函数有幂函数、指数函数、对数函数等。

分析静态非线性系统时,通常采用泰勒级数展开或者离散化的方法。

2. 动态非线性系统动态非线性系统是具有时间相关性的非线性系统。

其中最基本的形式是非线性微分方程。

在动态非线性系统中,常见的动力学行为有极值、周期、混沌等。

在分析动态非线性系统时,可以采用相位平面分析、Lyapunov稳定性分析等方法。

3. 线性化由于非线性系统分析的困难性,常常采用线性化的方法来近似描述非线性系统的行为。

线性化方法可以将非线性系统在某一操作点上进行线性近似,从而得到一个线性系统。

采用线性化方法时,需要注意选取适当的操作点,以保证线性化模型的准确性。

4. 系统稳定性非线性系统的稳定性是研究非线性系统的重点之一。

与线性系统相比,非线性系统的稳定性分析更为困难。

常用的方法有Lyapunov稳定性分析、输入输出稳定性分析等。

在稳定性分析时,需要考虑非线性系统的各种动力学行为,比如局部极大值点、周期分岔点、混沌行为等。

5. 非线性反馈控制非线性反馈控制是应用最广泛的非线性控制方法之一。

非线性反馈控制利用非线性函数对系统的输出进行修正,以实现系统的稳定性和性能要求。

其中,常见的非线性反馈控制方法有滑模控制、自适应控制、模糊控制等。

6. 非线性系统的鲁棒性鲁棒性是研究非线性系统控制的重要性能指标之一。

鲁棒控制能够保证系统在存在不确定性或者干扰的情况下,仍然保持稳定性和性能要求。

常见的鲁棒控制方法有H∞控制、鲁棒自适应控制等。

7. 非线性系统的最优控制最优控制是针对非线性系统的性能指标进行优化设计的方法。

自动控制原理教学探讨——叠加原理与线性系统的

判别问题

四川大学电气信息学院自动化系 赵耀

2014年9月

问题:初始状态不为零的标准线性系统是否满足叠加原理?

例:RC 电路,输入为)t (u i ,输出为)t (u o

dt )

t (du C i )

t (u Ri )t (u o i 0 =+= )t (u )t (u dt

)t (du RC

i o =+∴0 属于标准的线性系统,应当满足叠加原理。

设1=RC ,输出)t (u o 的初值为)(u o 0,输入)t (u i 为阶跃信号,其幅值为A ,则输出响应为

)e (A e )(u )t (u t t o o ---+=10

上式的第一项对应由初始状态引起的零输入响应,第二项对应由输入信号引起的零状态响应。

显然,由于零输入响应项的存在,若输入)t (u i 的幅值增大一倍,对应的输出只是零状态响应部分增大一倍,不会整体增大一倍,即整体并不满足叠加原理的均匀性;同样道理,整体看,把2个输入分别作用产生的响应叠加起来并不等于2个输入同时作用产生的响应,即不满足叠加原理的叠加性,只有零状态响应部分满足叠加性。

表面上看,似乎系统不满足叠加原理。

对于该问题,应当怎么看?

实际上,零输入响应对应的方程为

0 0=+)t (u dt )t (du RC o

即相当于输入0=)t (u i 时的响应,所以应当把系统总的响应看作两部分响应的叠加,即0=)t (u i 所对应的零输入响应加上0≠)t (u i 所对应的零状态响应。

这样看,系统就完全满足叠加原理了。

上述分析说明,叠加原理所讲的某个输入产生某个响应,指的是该响应完全由该输入引

起(即系统属于因果系统),即不施加该输入的情况下就不应当有输出,其他因素引起的任何响应都不应当考虑进来。

因此,使用叠加原理时,首先应当把每一种输入和输出的对应关系划分清楚。

再看一个例子,设系统的数学描述为 5+=u y ,式中u 和y 分别为系统输入和输出。

显然,该系统不满足叠加原理,似乎应当是非线性系统,但该系统在本质上仍然属于线性系统,和u y =所代表的系统没有本质区别。

这种情况下又应当如何看待不满足叠加原理这一问题呢?

对于该例,一种思路是可以认为该系统相当于初始值不为零的线性系统,即不加输入时系统的初始值为5。

也就是说,输入01=u 对应输出51=y ,输入02≠u 对应输出22u y =,则输入为21ku u u +=时,对应的输出为21ky y y +=,满足叠加原理。

另一种思路是进行线性变换,令51-=y y (相当于坐标平移), 则u y =1, 为线性系统,满足叠加原理。

对于很多实际系统往往也是这样处理的,例如分析和设计温度控制系统时,由于不施加控制时系统的温度有一个初值(常温),所以系统的输出量一般并不是选取实际温度值,而是实际温度值减去温度初值,控制作用改变对应该温度差值的变化。

这样对应输入与输出,就可以把系统近似地看作线性系统了。