冠脉造影正常的老年急性心肌梗死

- 格式:pdf

- 大小:128.64 KB

- 文档页数:2

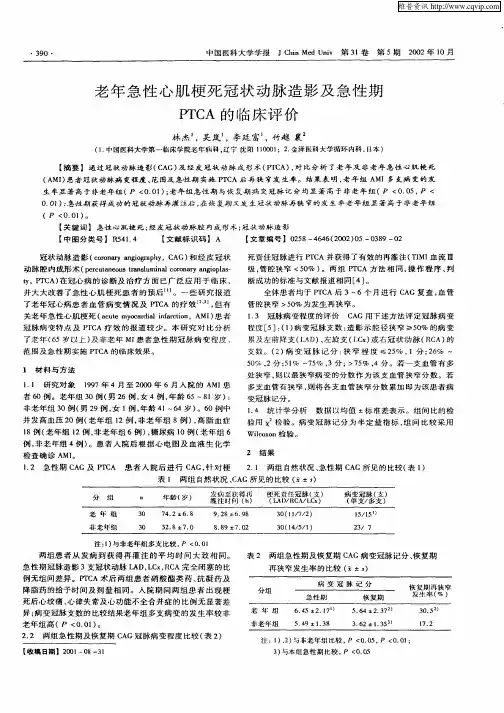

朱建华:非阻塞性急性心肌梗死的诊断与处理研究显示,90%左右的急性心肌梗死患者冠脉造影显示存在阻塞性冠状动脉疾病,但仍有10%的患者造影时未见明显阻塞,称之为冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)。

在第二十八届长城国际心脏病学会议上,浙江大学医学院附属第一医院的朱建华教授分享了MINOCA的诊断与处理策略。

一、诊断MINOCA的诊断需满足以下3个条件:◆符合急性心肌梗死标准(1)心肌标志物(肌钙蛋白)水平升高(2)合并临床心梗的证据(满足以下至少一条)心肌缺血症状心电图表现:ST-T明显变化或新发左束支传导阻滞病理性Q波形成影像学上存在心肌缺血及梗死表现冠脉内血栓◆冠脉造影显示为非阻塞性冠状动脉疾病冠脉造影基本正常(狭窄<30%)或轻度狭窄(30%<狭窄度<50%)。

◆无明显的急性心梗原因二、MINOCA主要病因及治疗1. 冠脉痉挛冠脉痉挛约占MINOCA的30%,是心外膜源MINOCA的主要病因。

其发病特点是反复发作的静息性心绞痛,多在夜间或凌晨发作,伴一过性ST段抬高。

常需进一步冠脉内激发试验进行辅助诊断,包括冠脉内麦角新碱或乙酰胆碱激发试验。

需要注意的是,激发试验存在一定风险,可能进一步加重缺血、心梗,甚至死亡,也可能并发多种心律失常。

治疗方面,常规治疗一般包括硝酸酯类、钙离子拮抗剂等血管扩张剂,必要时可能需要置入支架、ICD。

预后方面,复杂冠脉痉挛(多支血管痉挛、弥漫性和局部痉挛并存等)是预后不佳的主要因素。

2. 斑块破裂或侵蚀动脉粥样斑块破裂是导致MINOCA的常见病因。

如果斑块因血管正性重构而离心性发展,冠脉造影可能观察不到管腔狭窄,但此类斑块往往出现易损斑块的特征:巨大的脂质核和薄纤维帽,易破裂或侵蚀。

腔内影像IVUS和OCT可诊断斑块破裂或侵蚀(如图1)。

图1. OCT(A)、冠脉内镜(B)、IVUS(C)下斑块破裂、斑块侵蚀及血栓情况。

斑块破裂或侵蚀导致急性心梗患者,尽管管腔未见明显狭窄,但发病机制和预后与狭窄性动脉粥样硬化患者相似。

剧烈运动后冠脉造影证实冠脉痉挛致急性心肌梗死1例陈友佳【摘要】@@ 冠状动脉痉挛是指各种原因所致的冠状动脉一过性收缩,引起血管不完全性或完全性闭塞,从而导致心肌缺血,产生心绞痛、心律失常、心肌梗塞及猝死的临床综合征.它对心肌缺血性疾病的诊断、治疗及预后判断具有重要的临床意义,现已引起广泛重视.我们在临床工作中也常常发现心肌梗死的患者冠状动脉造影却完全正常,因此只能回顾性的分析为冠状动脉痉挛、血栓自溶等原因,我院经冠状动脉造影证实因长时间冠状动脉痉挛导致心肌梗死1例,现报告如下.【期刊名称】《赣南医学院学报》【年(卷),期】2011(031)003【总页数】1页(P490-490)【作者】陈友佳【作者单位】江西省赣州市人民医院,江西赣州341000【正文语种】中文【中图分类】R542.2+2冠状动脉痉挛是指各种原因所致的冠状动脉一过性收缩,引起血管不完全性或完全性闭塞,从而导致心肌缺血,产生心绞痛、心律失常、心肌梗塞及猝死的临床综合征。

它对心肌缺血性疾病的诊断、治疗及预后判断具有重要的临床意义,现已引起广泛重视。

我们在临床工作中也常常发现心肌梗死的患者冠状动脉造影却完全正常,因此只能回顾性的分析为冠状动脉痉挛、血栓自溶等原因,我院经冠状动脉造影证实因长时间冠状动脉痉挛导致心肌梗死 1例,现报告如下。

1 临床资料患者,女,38岁。

因“胸闷2 h”入院。

患者缘于晚饭后即去跳舞,约半小时后突然出现胸闷,心前区压榨感、气逼感,持续性,一直不能缓解,伴大汗,恶心、呕吐胃内容物,遂打车送入我院。

入院查体:T 36.2℃ ,P 90 bpm,R 26 bpm,BP 135/85 mmHg。

神志清楚,呼吸稍促,面色苍白,颈静脉不充盈,双肺呼吸音低,未闻及干湿性罗音,心脏浊界不扩大,心音低钝,心率 90 bpm,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

心电图:V1-6,Ⅰ、avL ST抬高 0.1~0.4mv,与 T波形成单向曲线。

冠脉栓塞致急性心肌梗死1例1.临床资料患者,男性,55岁主诉:突发胸痛30分钟。

现病史:患者于入院前30分钟突发胸痛不适,呈心前区压榨样痛,伴心悸、大汗、面色苍白,休息不能缓解。

伴头晕、气促、呼吸困难,无发热、咳嗽、咳痰等症状。

既往史:既往有扩张性心肌病心房颤动病史多年,未系统治疗,日常活动受限;有2型糖尿病,血糖控制情况不详;有慢性胃炎病史、泌尿系结石病史。

入院查体:T36.7℃, P76次/分,R21次/分,BP87/58mmHg,神志清楚,急性重病容,四肢湿冷,精神差,双肺未闻及干湿性罗音。

心尖搏动点位于左第六肋间锁骨中线外侧2cm处,心界扩大,心率95次/分,心律不齐,心音强弱不等,二尖瓣区闻及3/6级收缩期吹风样杂音。

双下肢无浮肿。

辅助检查:急查心电图提示下壁、右室、高侧壁导联ST段弓背向上抬高(见图1)。

快速随机血糖:21.2mmol/l。

心脏彩超:左心明显增大(左房62mm,左室73mm),右房稍增大,二尖瓣轻度狭窄伴重度返流,三尖瓣中度返流,主动脉瓣轻度返流,左心功能测值减低(EF44% )。

图1 入院心电图提示ⅠⅡⅢ AVL AVF V3R-V6R导联ST段弓背向上抬高入院诊断:1.冠心病急性ST抬高性心肌梗死(下壁+右室+高侧壁)持续性房颤心脏扩大 KillipIV级 2.扩张型心肌病 3.2型糖尿病 4.慢性胃炎 5.泌尿系结石。

治疗经过:立即启动绿色通道,绕行急诊及CCU,直接送入导管室,经右股动脉入路行急诊冠状动脉造影术,结果提示:左冠未见明显狭窄病变,右冠远段完全闭塞伴血栓,前向血流TIMI0级。

经患方同意,同期行右冠PCI术,主要过程(见图2):选用6F JR4.0指引导管,Runthrough 导丝顺利通过右冠闭塞段至PL支分支远端,送血栓抽吸导管于右冠闭塞段反复血栓抽吸3次,吸出大量暗红色胶冻状血栓(期间出现导管系统堵塞,予以更换导管系统)。

抽栓后复查造影,右冠血流恢复,远段原闭塞段管腔内膜光滑,无残余狭窄,PL支远端血流TIMI3级;部分血栓逃逸至右冠PD支远端,PD支远端血流TIMI0级。

一例急性心梗患者的病例分析患者基本信息:性别:女年龄:60岁主诉:胸痛、呼吸困难病史:患者有高血压、糖尿病和高血脂症的病史,并且长期吸烟。

患者在家中突然出现了持续性剧烈的胸痛,并且感到呼吸困难。

患者的家属立即将其送往医院急诊科就诊。

体格检查:一般情况:患者面色苍白,出汗明显,表情痛苦。

心率:110次/分钟呼吸频率:24次/分钟体温:36.8°C血压:160/100 mmHg心肺听诊:心动过速,心音强度减弱,第二心音分裂明显,肺部听诊无明显异常。

实验室检查:血常规:白细胞计数轻度升高。

心肌酶谱(CK-MB、肌红蛋白):升高心电图(ECG):ST段抬高,T波倒置,提示心肌缺血。

冠脉造影:右冠狭窄95%,左冠狭窄75%。

诊断:据患者的临床表现、体格检查、实验室检查和冠脉造影结果,该患者被诊断为急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)。

治疗方案:在确认诊断后,立即给予以下治疗措施:1.加强监护:患者转入心内科重症监护室,密切观察生命体征,并进行心电监护。

2.给予氧气:为了改善心肌供氧,给予患者吸氧。

3.药物治疗:使用急性心肌梗死的常规药物,包括抗血小板药物(如阿司匹林)、硝酸甘油、β受体阻滞剂(如美托洛尔)等。

4.溶栓治疗:患者可以选择溶栓治疗,以尽快恢复冠脉的通畅。

5.心血管介入治疗:如果患者病情稳定、没有禁忌症,可以进行冠脉血管介入治疗(PCI),以恢复冠脉的通畅。

6.注意并发症的防治:密切观察患者的病情变化,预防和处理可能发生的并发症,如心律失常。

预后与转归:患者在接受治疗后症状逐渐减轻,胸痛和呼吸困难逐渐缓解。

经过2周的治疗和康复,患者病情稳定,心功能逐渐恢复。

然而,由于患者并发症的风险仍然存在,如心力衰竭、心律失常和再发心肌梗死等,因此需要定期随访和进一步治疗。

结论:急性心肌梗死是一种严重的心血管疾病,对患者的生命造成威胁。

及时的急救和治疗是关键,包括加强监护、给予氧气、药物治疗、溶栓治疗和心血管介入治疗等。

【疾病名】老年人急性心肌梗死【英文名】elderly acute myocardial infarction【缩写】【别名】老年急性心肌梗死;老年人急性心梗【ICD号】I21【概述】急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是因严重而持续的心肌缺血所致心脏的部分心肌急性坏死。

按照欧洲心脏病学会(ESC)/美国心脏病学会(ACC)/美国心脏学会(AHA)/世界心脏联盟(WHF)2007年10月联合颁布的定义,当临床上具有与心肌缺血相一致的心肌坏死证据时,应被称为“心肌梗死”。

心肌坏死的证据是心脏生化标志物[心脏肌钙蛋白(cardiac troponin,cTn)最佳]水平升高,至少一个检测值超过参考值上限(URL)99百分位值。

缺血症状包括:①心电图(ECG)提示新发缺血性改变[新发ST-T改变或新发左束支传导阻滞(LBBB)]。

②ECG提示病理性Q波形成。

③影像学证据提示新发局部室壁运动异常或存活心肌丢失。

④突发心源性死亡(包括心脏停搏),通常伴有新发ST-T改变或新发LBBB,和(或)经冠脉造影或尸检证实的新发血栓证据。

ESC/ACC/AHA/WHF的定义认为,当临床存在心肌坏死的证据并同时至少伴有上述心肌缺血证据之一者,即可诊断为心肌梗死。

但此诊断标准中未包括临床症状。

ESC/ACC/AHA/WHF定义中缺血的临床症状包括静息或用力时胸部、上肢、下颌或上腹部的不适。

这些与心肌梗死相关的不适感通常持续20分钟以上,呈弥散性,非局限性,非体位性,不受局部运动影响,有时伴随呼吸困难、大汗、恶心或晕厥。

由于这些症状并非心肌缺血的特异性表现,因而常被误诊为胃肠、神经、肺部或骨骼肌系统异常。

心肌梗死有时表现为不典型症状,甚至没有任何症状,仅能通过ECG、心肌标志物升高或影像学检查被发现。

【流行病学】急性心肌梗死的发病率随年龄增长而逐渐增高。

在男性,发病高峰为51~60岁,女性为61~70岁。

急性前壁心肌梗死病例分析病例分析:该病例为一位56岁的男性患者,他主要的症状包括胸痛、气促和出汗。

他在两小时前出现胸痛,疼痛剧烈且放射至左臂,并伴有呼吸困难。

患者家属注意到他的脸色苍白,并立即将他送到急诊科。

基于病史和临床表现,医生首先怀疑该患者可能患有急性心肌梗死,并立即进行了相关检查。

心电图显示ST段抬高,提示心肌缺血。

此外,血液检查显示心肌标志物(如肌钙蛋白T或肌酸激酶MB)明显升高,进一步支持了心肌梗死的诊断。

根据患者的临床表现和诊断结果,医生紧急采取了治疗措施。

他立即给予患者亚硝酸甘油,并在意识清楚的情况下将患者转运至导管室进行冠脉造影。

冠脉造影显示急性前壁心肌梗死,左冠状动脉阻塞严重。

在导管室中,医生立即采取介入治疗措施,成功地进行了冠状动脉腔内支架植入术。

术后,患者的心电图恢复正常,胸痛大大缓解,并且心肌缺血标志物开始下降。

患者在住院观察期间继续接受抗血小板和抗凝治疗,逐渐康复并无并发症。

讨论:临床上,急性前壁心肌梗死的主要症状是胸痛,通常为剧痛,并放射至上肢、下巴和颈部。

有时还会伴有呼吸困难、恶心和出汗等非特异性症状。

在急诊科,医生依靠心电图和心肌标志物以及临床表现作出诊断。

心电图是诊断急性前壁心肌梗死的重要工具,表现为ST段抬高。

此外,血液检查中心肌标志物(如肌钙蛋白T或肌酸激酶MB)的升高也是诊断的重要依据。

针对急性前壁心肌梗死的治疗策略主要有两个目标,即恢复冠状动脉的通畅和减少心肌损伤。

介入治疗是当前最常见的治疗方法,主要通过冠脉造影和支架植入来恢复冠状动脉通畅。

在手术后,抗血小板和抗凝治疗可以帮助预防再次发生血栓形成。

其他辅助治疗包括镇痛药物、抗心绞痛药物以及相关并发症的处理。

综上所述,急性前壁心肌梗死是一种常见但严重的心血管疾病。

及时的诊断和治疗对于挽救患者的生命和预防并发症非常重要。

因此,临床医生应该熟悉该疾病的临床特点和治疗方法,以便能够迅速进行干预和治疗。

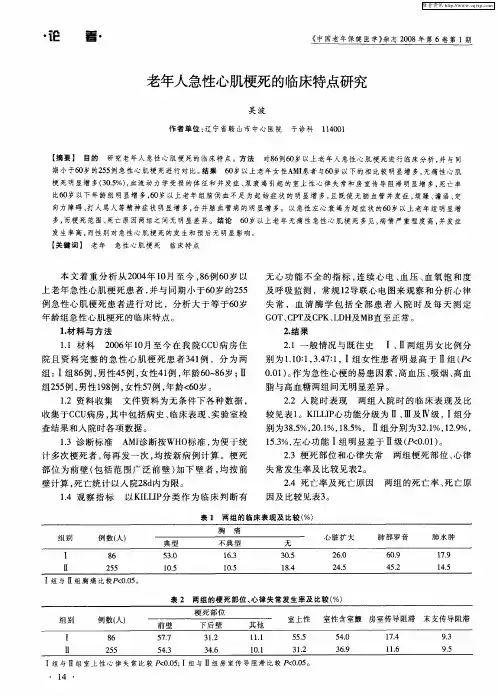

老年急性心肌梗死PCI 术后应用替罗非班的远期疗效唐玉龙(大庆市油田总医院,黑龙江大庆163311)〔关键词〕替罗非班;心肌梗死;冠状动脉介入术〔中图分类号〕R541.4〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)11-2376-02;doi :10.3969/j.issn.1005-9202.2012.11.081第一作者:唐玉龙(1971-),男,副主任医师,主要从事心内科急危重症的诊断和治疗研究。

目前,经皮冠状动脉介入术(PCI )已广泛应用于急性心肌梗死(AMI )急性发作的治疗,能够明显改善AMI 的临床预后,较好地开通梗死相关血管。

然而老年患者冠状动脉血栓的广泛存在及高凝状态,严重影响了PCI 的疗效,并可导致远期不良事件的发生。

本研究采用血小板糖蛋白(GP )Ⅱb /Ⅲa 受体拮抗剂替罗非班联合PCI 治疗AMI 患者,探讨其远期疗效及安全性。

1资料与方法1.1对象及分组选择大庆油田总医院心内科2009年6月至2010年3月收住院的年龄65 75岁的老年AMI 患者105例,男72例,女33例,平均(67ʃ4.87)岁,均采用常规冠状动脉造影技术并多角度检查。

行左、右冠状动脉造影,确定梗死相关动脉。

冠状动脉血栓诊断标准:冠状动脉内有球形充盈缺损,若血管完全闭塞,可见圆形拱形状造影剂边缘〔1〕。

随机分为观察组63例及对照组42例,两组患者在年龄、性别构成、合并高血压、糖尿病、干预时间、TIMI 血流分级等方面差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

但PCI 术前造影,观察组主要血管阻塞3级以上者36例(57.14%),高于对照组18例(41.86%),组间差异有统计学意义(P <0.05)。

1.2治疗1.2.1术前用药两组均术前2h 口服阿司匹林肠溶片300mg ,氯吡格雷300mg ,低分子肝素5000U 术前0.5h 皮下注射;盐酸替罗非班10μg /kg ,3min 内静脉注射后以0.15μg ·kg -1·min -1维持静脉滴注72h ;辛伐他汀20mg 口服。