作家和白日梦》

- 格式:ppt

- 大小:256.50 KB

- 文档页数:10

文学家笔下的“白日梦”——浅谈弗洛伊德白日梦理论在文学作品中的具体体现发布时间:2023-05-29T07:15:56.115Z 来源:《素质教育》2023年4月总第447期作者:邱潇潇[导读] 一是艺术作品是艺术家主观情感和愿望的投射,这种情感和愿望往往是在现实生活中无法实现的。

南京信息工程大学文学院翻译系江苏南京210044弗洛伊德是心理分析理论的创始人,并开创了心理分析学派。

其中,在其作品《作家与白日梦》中,他从“文学作品是一场白日梦”的角度来分析文艺作品的创作。

他提到:“一个真正的艺术家有较大的主动性;首先,他知道如何去加工他的白日梦,从而使之失去令人刺耳的带有个人印记的声音,为别人提供欣赏的可能性;他也知道如何有效地掩饰它们,以使它们那受到压抑的源泉的起源不易察觉。

此外,他拥有处理他所独有的材料使之忠实地表达他的幻想中的观念的非凡能力。

”我认为弗洛伊德的这段话可以从以下三个方面来理解。

一是艺术作品是艺术家主观情感和愿望的投射,这种情感和愿望往往是在现实生活中无法实现的。

艺术家将自身的情感融入到了他们的作品中,通过作品来表达他们的各种情感,抒发对于时代、生活的不满和对于理想生活、状态的向往。

而作品则是情感的载体和寄托,这种情感大多与艺术家本身的经历相关。

以作家卡夫卡及其作品《变形记》为例,《变形记》的创作与卡夫卡的自身经历息息相关。

首先卡夫卡所处的时代及他的家庭对他的文学创作影响很大。

卡夫卡出生在一个传统的商人家庭,他的父亲虽是一个成功的商人,但出生贫寒,是一个不折不扣的大男子主义、强势、偏执的家长。

他反对卡夫卡写作,强迫他在自己的工厂里工作,希望子女都能继承他的产业,成为优秀的商人。

生活在这样强权、高压之下的卡夫卡与父亲之间的矛盾越来越深,也与自己的家庭渐行渐远,他的性格和人生也深受父亲强权干涉的影响。

就像《变形记》中的格里高尔也因为异化为甲壳虫最终遭到家人的厌弃,最终孤独地逝去。

其次是卡夫卡生活在奥匈帝国即将崩溃的时代,当时经济萧条、社会腐败、人民穷困,这使得卡夫卡始终生活在痛苦与孤独之中,看尽了世态炎凉。

弗洛伊德《作家与白日梦》的内涵分析论文弗洛伊德《作家与白日梦》的内涵分析论文奥地利著名精神分析学家弗洛伊德在1908年发表的《作家与白日梦》一文,以解释作家创作现象为目的,将人的幻想作为主要探讨对象,并联系与之相关的游戏、白日梦、梦等现象论述了人的精神世界中的想象活动。

作家的创作构思与白日梦存在某种相似性,两者都打开了一个充满非理性色彩的想象空间,在林林总总的形象之域中穿行,激起了人们无尽的神秘感和好奇心。

幻想:一口鲜花遮蔽的井弗洛伊德为解释作家的作品,寻找到一条独特的路径:童年时代想象活动的最初踪迹——玩耍和游戏。

游戏是孩子独创的一个世界,他认真对待游戏情境中的一切,这一切又与现实有着某种联系,或者说它是对现实的一种戏仿,而这一点与作家创作极为相似。

无论游戏还是创作,都带有一定的幻想色彩。

弗氏谈到,“长大了的孩子在他停止游戏时,他只是抛弃了与真实事物的联系;他现在用幻想来代替游戏。

他在空中建筑城堡,创造出叫做白日梦的东西来。

”这里我们不禁要提出一系列的疑问:未长大的孩子就没有幻想吗?那一幅幅奇妙的儿童画又是什么呢?成人是否真的停止了游戏?那一个个搞笑的娱乐节目又是什么呢?弗氏这样认识幻想的特征:“我们可以肯定一个幸福的人从来不会幻想,幻想只发生在愿望得不到满足的人身上。

幻想的动力是未被满足的愿望,每一个幻想都是一个愿望的满足,都是一次对令人不能满足的现实的校正。

”幻想者以非理性的方式构筑起自己的想象世界,虚假却唯美地满足个人欲望,在失去真实事物羁绊的同时,达至灵性的飞升。

然而物极必反,长期沉溺于臆造的精神空间,理性的迷失与放逐,使幻想者难以自拔,极易走向精神崩溃的边缘,正如弗氏所言:“如果幻想变得过于丰富,过于强烈,神经官能症和精神病发作的条件就成熟了。

而且,幻想是我们的病人抱怨的苦恼症状的直接心理预兆。

这里,一条宽阔的岔道进入了病理学。

”那么如何防止过度幻想带来的负面影响呢?弗氏在文中并未给出明确答案。

作家与白日梦白日梦指人在清醒时,脑内所产生的幻想及影像,有时是未来的情景或计划,有时是过去的回忆,但通常都是开心的想法。

白日梦虽然不是梦,但它也是无意识欲望的产物,只是以可控制的思维反映出来。

白日梦里的情境或事件,都是用来满足做白日梦者的某种野心或欲望,包括性欲、情欲、权力欲、自私野心等。

做白日梦的时候,看起来像是在发呆,个人暂时脱离了与周遭有关的事情,只集中于自己的思想当中,注意力完全转向了对内在刺激的反应。

白日梦的形成原因有很多,除去生理和药物的影响,主要原因还是生存压力带来的焦虑。

当个体遇到挫折或难以解决的问题时,便把自己放到想象的世界中,以虚构的方式应付挫折,释放焦虑,并获得满足。

不要怀疑,莫言是焦虑的,蒲松龄也是焦虑的,魔幻小说作家都是焦虑的,而魔幻小说就是他们用来释放焦虑的白日梦。

蒲松龄的一生可以用“少年得意,一生失意”来概括。

他生在一个小康家庭,19岁时参加县府的考试,考了第一名,中了秀才,还受到了山东学政的夸赞,一时风头无二。

但这就是他人生的顶峰了,此后,他用了一辈子的时间来参加科举考试,却再也没有考中过。

伴随而来的贬损和巨大的心理落差让他抬不起头来。

因此,他虽然满腹学问,却只能靠教书来维持生计,终日为温饱挖空心思。

曾经的抱负和理想化为空谈,这其中有多少难以排遣的苦闷和郁结呢?郁闷之极,大概就只有白日梦可用来宽慰了,一个名为《聊斋志异》的作品就此诞生。

蒲松龄在《聊斋志异序》中写道:“集腋为裘,妄续幽冥之录,浮白载笔,仅成孤愤之书”,明确地表明了这是一部抒发孤愤之情的作品。

他一生坎坷,对现实极为不满,这就是创作《聊斋志异》的初衷。

但如果仅仅不满于现实,蒲松龄有再高的学问,也要就此沉寂了。

而白日梦这种一般人视为不健康、不务正业、好逸恶劳的心理活动,却给他打开了另一个天地。

这个天地是什么样的呢?白日梦的内容直接受到明显动机的支配。

文学心理学认为作家的创作动机有两种:一种是缺乏性动机,人因为生活中的某种缺失和痛苦而导致心理失衡,创作是为了重新取得平衡和自我疗伤;另一种是丰富性动机,创作是为了寻求刺激和满足,而不是为了解除痛苦,是一种自我实现的需要。

弗洛伊德作家与白日梦的观点弗洛伊德是心理学领域的重要人物,他对于白日梦的研究和观点给我们带来了深刻的启示。

本文将探讨弗洛伊德关于作家与白日梦的观点,并对其意义进行分析。

弗洛伊德认为,白日梦是人们在清醒状态下的一种心理活动,是一种非常个人化的经验。

他将白日梦比作一种“幻觉”,是一种自发的幻想活动,与现实无关。

在白日梦中,人们可以放松自己,忘却现实的压力和困扰,进入自己想象的世界。

作家在创作过程中往往也会经历这种状态,他们通过白日梦来获得灵感和创造力。

弗洛伊德认为,白日梦是一种满足内心欲望的方式。

在白日梦中,人们可以实现自己无法在现实中实现的愿望和幻想。

作家在创作过程中也可以通过白日梦来实现自己的创作愿望。

他们可以在白日梦中构建自己理想的故事情节和人物形象,借此满足自己内心的欲望。

弗洛伊德认为,白日梦是一种逃避现实的方式。

在现实生活中,人们常常面临各种挑战和困难,而白日梦则提供了一个逃避现实的场所。

作家在创作过程中也可以通过白日梦来逃避自己的现实问题和困扰。

他们可以通过白日梦中的故事情节和人物形象,将自己带入一个与现实完全不同的世界,从而忘却现实中的烦恼和困扰。

然而,弗洛伊德也指出,白日梦并非完全无害。

过度沉迷于白日梦可能会导致现实生活的问题。

作家在创作过程中,如果过于依赖白日梦来获得灵感,可能会导致创作的虚幻和脱离现实。

因此,作家需要在白日梦和现实之间保持平衡,不过分沉迷于白日梦,而是要以现实为基础,用白日梦来丰富和扩展自己的创作。

总结起来,弗洛伊德的作家与白日梦的观点认为,白日梦是人们在清醒状态下的一种心理活动,是一种满足内心欲望和逃避现实的方式。

作家在创作过程中常常会借助白日梦来获得灵感和创造力,但过度沉迷于白日梦也可能导致创作的虚幻和脱离现实。

因此,作家需要在白日梦和现实之间保持平衡,用白日梦来丰富和扩展自己的创作。

弗洛伊德的这一观点对于我们理解作家创作过程和白日梦的意义具有重要的启示作用。

读弗洛伊德的《诗人与白日梦》有感弗洛伊德在《诗人与白日梦》一文中说:“一篇作品就像一场白日梦一样,是幼年时曾做过的游戏的继续,也是它的替代物。

”每个人都有过童年,对于童年时期的游戏也都是非常熟悉的,所以我们不得不承认弗洛伊德的话有些道理。

无论是过家家还是警察捉小偷,这些游戏都曾带给我们莫大的满足,然而当我们长大成人后这种类似游戏的东西并没有消失,“他只不过是创造出一种虚幻的世界来代替原先的游戏,他所创造的是一种空中楼阁或我们称之为白日梦的东西。

”这种白日梦就是幻想。

而艺术作品就是“幻想”的产物。

弗洛伊德首先将作家划分为两大类别,一类是靠“接收现成材料”写作的,既是一种客观的态度从现实出发的创作;另一类是靠“创造他们自己的材料”写作的。

显然,弗洛伊德要着重分析的是后者。

在弗洛伊德看来,作家的文学创作与白日梦有三个明显的相似之处:以自我为中心、很强的理想化倾向、都是欲望的满足。

并且在弗洛伊德看来“幻想的动力是未得到满足的愿望,每一次幻想就是一个愿望的履行。

它与使人不能感到满足的现实有关联。

”这种未满足的愿望也可以说是对欲望的渴求,而艺术创作既是对作家对于被压抑的欲望的一种释放。

弗洛伊德的每个观点几乎都能和性扯上关系,这也是他的理论被不少人诟病的主要原因,不过在这里,我们似乎也能找到不少例子来证明这个观点是有一定道理的:例如鲁迅在与许广平同居之前,维持与朱安的无性婚姻阶段也正是他作品的“高产”时期。

不可否认的,认为白日梦与艺术创作具有一定的相似性是有一定的道理的,也是能找到许多例子来佐证的,但是白日梦就是白日梦,与文学作品还是有区别的。

作家所需要的不只是会做白日梦,重要的是要有能力通过艺术手段来伪装其利己主义并且使其产生美感。

不然单纯的把白日梦当成文学作品,得到的只能是狗血玛丽苏言情小说。

就如弗洛伊德曾在《自传》中说:“艺术家就如一个患有神经质病的人一样,从一个他所不满意的现实中退缩下来,钻进他自己想象力造成的世界中”,不同的是,艺术家用艺术的方法将他的白日梦表达了出来,而精神病人则因为其不会运用艺术的手法表现其白日梦,所以看起来不太正常了而已。

读书心得——“白日梦”与巴金《家》之浅析1 《创作性作家与白日梦》概述著名精神分析学家弗洛伊德发表了《创作性作家与白日梦》,意图分析作家的创作与幻想之间的联系,从儿童游戏的初级阶段,到作家创作的高级阶段,都是一种人的精神世界的想象活动,是“白日梦”的演化与过渡。

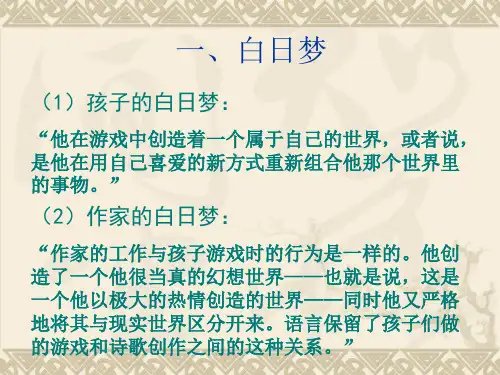

追寻想象活动的最初印记,就是儿童的游戏活动。

弗洛伊德认为,儿童在玩耍的过程中,就是在创作,建造他“梦想的花园”,而孩童的游戏与作家的创作有着很大的相似性,他们共同创造了一个幻想中的世界,当然这种世界与现实是截然分开的。

幻想与现实有着何种关系呢?人一旦长大成人,孩童时期的游戏似乎从其生活中消失,但那种从游戏中获得的快感是不会消失的,只是换了一种方式,用一种替代品再次获得乐趣,也就是幻想。

成人把儿童的游戏变成幻想,在飘渺的文学世界中创造出“白日梦”的东西。

“他营造了空中楼阁,创造出人们所说的‘白日梦’”。

而孩童的游戏与成年人的幻想这两者有着不同的目的。

孩童通过游戏,对成人进行模仿,以此实现自己“长大成人”的愿望。

而投身现实的成年人,其幻想就带有隐瞒性,对于其幻想的内容具有羞耻感以及先创性,这些使得他们不愿与人分享。

同时他还认为,幻想只发生在愿望得不到满足的人的身上,幸福的人不会耽于幻想,“每一次幻想是一个愿望的满足,就是对令人不满意的现实作了一次改正。

”①由于社会环境、人伦道德、教育修养等原因,成人的羞耻感不允许他们毫无顾忌地展示自己的想象世界,他们只能用“白日梦”代替童年的游戏,以此获得快感,从而以非理性的方式构筑自己的梦幻世界。

然而过于耽溺于幻想之中,极易走向精神崩溃的边缘,“如果幻想过分滋蔓而不能自制,这就为精神官能症或精神病的发作准备了条件。

再者,幻想是病人诉说的痛苦症状在心理上的直接先兆。

从这里分出一条宽广的支路,通往病理学的领域。

”①那么我们该如何防止自我走向极度幻想的负面呢?对于这个问题,弗洛伊德在文章中并没有明确的表示,我们要时刻明白幻想与现实之间的联系,要承认内心的欲望,对于其私密性和个人性要用一种理性的眼光来看待。

读弗洛伊德《创作家与白日梦》阅读弗洛伊德的《创作家与白日梦》一文,记下了如下要点和感想:1、弗洛伊德从孩子的游戏引出作家的创作的状态:作家和孩子一样,创作了一个幻想的世界,同时又明显地把它与现实世界分割开来。

——弗洛伊德的著作学术性自不必说,在写作技巧上也颇为讲究,娓娓道来,行云流水。

作者先从小孩的游戏讲起,但归结点是作家的白日梦。

这种梦来自于儿童游戏的转换,而不是彻底遗忘。

白日梦是同年游戏的的转化,是成人换一种方式做游戏。

2、作家那个充满想象的世界的虚构性,对于他的艺术技巧产生了十分重要的效果,因为有许多事物,假如是真实的,就不会产生乐趣,但在虚构的戏剧中却能给人乐趣;有许多令人激动的事,本身在事实上是苦痛的,但在一部作品上演时,却成为接受者乐趣的来源。

——故文艺作品不可过于坐实,否则文章便无韵味。

冷眼向洋看世界,世界与我隔了一层距离,因距离感的存在或者说与受众无利害的角度看戏,便是审美距离。

3、作家分为两种:接收现成材料的作家(英雄史诗和悲剧的古代作家);创造自己的材料的作家(不难么自负地写小说、创奇和短篇故事的作家)。

后者的每一部作品都有一个作为兴趣中心的主角,作家试图运用一切可能的手段来赢得我们对这主角的同情,他似乎还把这主角置于一个特殊的神的保护之下。

“自我陛下”,作家是每一场白日梦和每一篇故事的主角。

——作家的作品是作者的心灵史,但是对实录其事的作家例外。

当然,从材料的选择上来说,作家要不虚构,不将自己的“幻想”融入作品,难矣!4、作家也可能是白日梦的旁观者。

——如左拉的小说。

全知叙事的作者,乃是一个傍边的观察者。

但是我们应该这道,舞台的安排和人物的规定动作,却都是这个“旁观者”安排的。

从这个意义上,看是客观的客观化叙事,主观性仍然极为明显。

5、从材质上看,作品中有诱发性的最近事件和旧事的回忆。

这是童年游戏的继续。

——一些文章,“每当看到… 的时候,我就想起了…”这类开头,即可当做例子。

弗洛伊德《作家与白日梦》读解作者:张强来源:《文学教育》 2013年第19期张强内容摘要:文章以著名精神分析学家弗洛伊德的重要论文《作家与白日梦》为读解对象,详细分析了该文以幻想为核心的主要内容,对人的想象活动和文学创作现象结合原著予以深度阐释,并作出中肯评价。

关键词:作家幻想弗洛伊德心理文学奥地利著名精神分析学家弗洛伊德在1908年发表的《作家与白日梦》一文,以解释作家创作现象为目的,将人的幻想作为主要探讨对象,并联系与之相关的游戏、白日梦、梦等现象论述了人的精神世界中的想象活动。

作家的创作构思与白日梦存在某种相似性,两者都打开了一个充满非理性色彩的想象空间,在林林总总的形象之域中穿行,激起了人们无尽的神秘感和好奇心。

幻想:一口鲜花遮蔽的井弗洛伊德为解释作家的作品,寻找到一条独特的路径:童年时代想象活动的最初踪迹——玩耍和游戏。

游戏是孩子独创的一个世界,他认真对待游戏情境中的一切,这一切又与现实有着某种联系,或者说它是对现实的一种戏仿,而这一点与作家创作极为相似。

无论游戏还是创作,都带有一定的幻想色彩。

弗氏谈到,“长大了的孩子在他停止游戏时,他只是抛弃了与真实事物的联系;他现在用幻想来代替游戏。

他在空中建筑城堡,创造出叫做白日梦的东西来。

”这里我们不禁要提出一系列的疑问:未长大的孩子就没有幻想吗?那一幅幅奇妙的儿童画又是什么呢?成人是否真的停止了游戏?那一个个搞笑的娱乐节目又是什么呢?弗氏这样认识幻想的特征:“我们可以肯定一个幸福的人从来不会幻想,幻想只发生在愿望得不到满足的人身上。

幻想的动力是未被满足的愿望,每一个幻想都是一个愿望的满足,都是一次对令人不能满足的现实的校正。

”幻想者以非理性的方式构筑起自己的想象世界,虚假却唯美地满足个人欲望,在失去真实事物羁绊的同时,达至灵性的飞升。

然而物极必反,长期沉溺于臆造的精神空间,理性的迷失与放逐,使幻想者难以自拔,极易走向精神崩溃的边缘,正如弗氏所言:“如果幻想变得过于丰富,过于强烈,神经官能症和精神病发作的条件就成熟了。

弗洛伊德作家与白日梦的观点弗洛伊德是心理学领域的重要人物,他对梦境和潜意识的研究对现代心理学产生了深远的影响。

其中,他对白日梦的观点也是他独特的贡献之一。

在弗洛伊德看来,白日梦是人们潜意识中的一种表达方式,通过白日梦,人们可以满足自己无法在现实生活中满足的欲望和需求。

弗洛伊德认为,白日梦是一种非常特殊的梦境形式,它发生在清醒状态下,人们在白日梦中会沉浸于自己的幻想世界中,脱离现实生活。

白日梦与普通梦境不同,普通梦境是在睡眠状态下发生的,而白日梦则是在清醒状态下自发地发生的。

弗洛伊德认为,白日梦是一种自我陶醉的状态,人们可以在其中体验到一些无法在现实生活中实现的愿望和欲望。

弗洛伊德进一步解释了白日梦的心理机制。

他认为,白日梦是一种逃避现实的心理防御机制,通过白日梦,人们可以暂时忘却现实中的压力和困扰,投射自己的幻想和欲望。

在白日梦中,人们可以成为自己想成为的人,拥有自己想拥有的东西。

这种逃避现实的心理防御机制对于人们的心理健康具有重要意义,可以减轻一些压力和焦虑。

弗洛伊德还指出,白日梦与童年经验有着密切的联系。

童年时期是人们心理发展的重要阶段,在这个阶段,人们对于外界的认知和理解还不够完善,因此会产生一些幻想和幻觉。

白日梦可以被看作是童年幻想的延续,人们在白日梦中可以重温童年时期的幻想和愿望。

弗洛伊德认为,白日梦对于人们的心理发展和创造力具有重要作用。

白日梦可以激发人们的想象力和创造力,通过白日梦,人们可以构建自己的理想世界,探索自己的内心世界。

同时,白日梦也是人们解决内心冲突和矛盾的一种方式,通过白日梦,人们可以找到自己内心的平衡点。

然而,弗洛伊德也指出了白日梦的一些负面影响。

白日梦过度发展可能会导致人们对现实生活的逃避,无法面对现实的问题和挑战。

过度沉迷于白日梦可能会影响人们的工作和生活,导致人们无法正常与他人交流和互动。

因此,弗洛伊德提醒人们要适度地发展和控制白日梦,避免陷入不健康的心理状态。