发作性运动诱发性运动障碍研究热点及面临的挑战

- 格式:pdf

- 大小:303.47 KB

- 文档页数:4

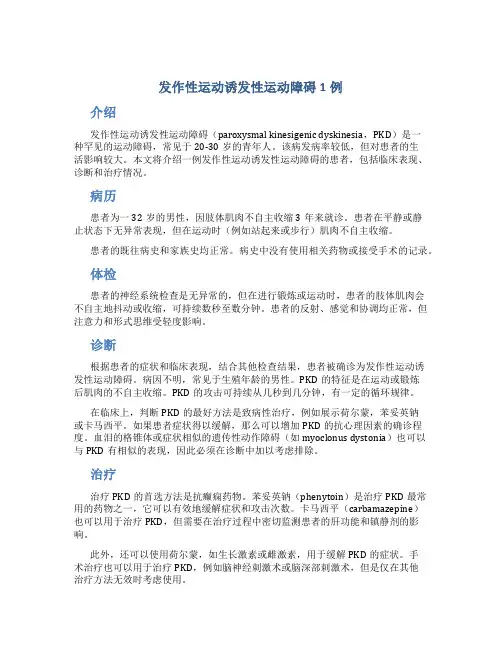

发作性运动诱发性运动障碍1例介绍发作性运动诱发性运动障碍(paroxysmal kinesigenic dyskinesia,PKD)是一种罕见的运动障碍,常见于20-30岁的青年人。

该病发病率较低,但对患者的生活影响较大。

本文将介绍一例发作性运动诱发性运动障碍的患者,包括临床表现、诊断和治疗情况。

病历患者为一32岁的男性,因肢体肌肉不自主收缩3年来就诊。

患者在平静或静止状态下无异常表现,但在运动时(例如站起来或步行)肌肉不自主收缩。

患者的既往病史和家族史均正常。

病史中没有使用相关药物或接受手术的记录。

体检患者的神经系统检查是无异常的,但在进行锻炼或运动时,患者的肢体肌肉会不自主地抖动或收缩,可持续数秒至数分钟。

患者的反射、感觉和协调均正常,但注意力和形式思维受轻度影响。

诊断根据患者的症状和临床表现,结合其他检查结果,患者被确诊为发作性运动诱发性运动障碍。

病因不明,常见于生殖年龄的男性。

PKD的特征是在运动或锻炼后肌肉的不自主收缩。

PKD的攻击可持续从几秒到几分钟,有一定的循环规律。

在临床上,判断PKD的最好方法是致病性治疗,例如展示荷尔蒙,苯妥英钠或卡马西平。

如果患者症状得以缓解,那么可以增加PKD的抗心理因素的确诊程度。

血泪的格锥体或症状相似的遗传性动作障碍(如myoclonus dystonia)也可以与PKD有相似的表现,因此必须在诊断中加以考虑排除。

治疗治疗PKD的首选方法是抗癫痫药物。

苯妥英钠(phenytoin)是治疗PKD最常用的药物之一,它可以有效地缓解症状和攻击次数。

卡马西平(carbamazepine)也可以用于治疗PKD,但需要在治疗过程中密切监测患者的肝功能和镇静剂的影响。

此外,还可以使用荷尔蒙,如生长激素或雌激素,用于缓解PKD的症状。

手术治疗也可以用于治疗PKD,例如脑神经刺激术或脑深部刺激术,但是仅在其他治疗方法无效时考虑使用。

结论发作性运动诱发性运动障碍是一种罕见的运动障碍,对患者的生活影响较大。

运动障碍疾病的原理与实践一、引言运动障碍疾病是一类影响运动功能的神经系统疾病,表现为肌肉控制、协调或姿势的异常。

这类疾病严重影响了患者的生活质量,因此对运动障碍疾病的原理与实践进行深入研究具有重要意义。

本文将探讨运动障碍疾病的发病原理,以及当前的治疗实践。

二、运动障碍疾病的原理1.神经生理学原理:运动障碍疾病的发病原理主要涉及大脑皮层、基底节、小脑等运动控制系统的异常。

例如,帕金森病就是一种典型的运动障碍疾病,其主要病理改变是黑质多巴胺能神经元的变性死亡,导致纹状体多巴胺递质减少,从而影响运动功能。

2.遗传因素:许多运动障碍疾病具有遗传倾向,如亨廷顿舞蹈症就是一种由单基因突变引起的常染色体显性遗传病。

遗传因素在运动障碍疾病的发病过程中起着重要作用。

3.环境因素:环境因素如毒素、感染、创伤等也可能导致运动障碍疾病的发生。

例如,一氧化碳中毒可能导致帕金森综合征,头部创伤可能导致肌张力障碍。

三、运动障碍疾病的实践1.药物治疗:药物治疗是运动障碍疾病的主要治疗方法。

通过补充缺失的神经递质、抑制异常神经活动等方式,药物可以改善患者的症状。

例如,帕金森病患者可以通过补充左旋多巴来改善肌肉强直和运动迟缓等症状。

2.手术治疗:对于部分药物治疗效果不佳的患者,手术治疗可能是一种有效的选择。

例如,深部脑刺激(DBS)是一种常用的手术治疗方法,通过植入电极刺激特定脑区,可以改善患者的运动症状。

3.康复治疗:康复治疗在运动障碍疾病的管理中具有重要地位。

通过物理治疗、作业治疗、言语治疗等方式,康复治疗可以帮助患者改善运动功能、提高生活质量。

四、未来展望随着科学技术的不断发展,运动障碍疾病的研究和治疗取得了显著进步。

然而,目前的治疗方法仍存在一定的局限性,因此未来需要进一步探索新的治疗策略。

例如,基因治疗和细胞治疗等新型生物治疗方法可能为运动障碍疾病的治疗提供新的思路。

同时,随着人工智能、机器学习等技术的不断发展,精准医疗和个体化治疗方案也可能成为现实。

・3290・广东医学2019年12月第40卷第23期Guangdong Medical Journal Dec.2019,Vol.40,No.23发作性运动诱发性运动障碍的临床表现、脑电图特点及PRRT2基因突变分析王倩,韩晶,黄莹,徐铅辉,蔡智立,付学军人暨南大学第二临床医学院、深圳市人民医院神经内科(广东深圳518020)【摘要】目的探讨发作性运动诱发性运动障碍(paroxysmal kinesigenic dyskinesia,PKD)的临床表现、脑电图及影像学特征、PRRT2基因突变特点,提高对疾病飽认识,减少误诊误治。

方法回顾性分析5例PKD患者的人口学特征、临床表现、脑电图检查、影像学检查及PRRT2基因检测结果。

结果5例PKD患者均为男性,起病年龄6-20岁。

临床表现均为运动诱发的发作性单侧或双侧肢体扭转、痉挛,持续时间在1min以内,发作时意识清楚。

视频脑电图检查未见异常。

4例患者行PRRT2基因检测,其中2例PRRT2基因突变阳性,分别为PRRT2 c.649dupC和PRRT2 c.649C>T。

小剂量抗癫痫药可有效控制发作。

结论PKD诊断的关键是抓住疾病临床表现特征;发作期同步脑电图正常对PKD具有重要的诊断价值;当PKD合并偏头痛、婴儿惊厥等发作性疾病,尤其有阳性家族史时,建议行PRRT2基因检测。

【关键词】发作性运动诱发性运动障碍;临床表现;脑电图;PRRT2基因【中图分类号】R749.2;Q344+.12【文献标志码】ADOI:10.13820/ki.gdyx.20192061The clinical manifestation,electroencephalogram characteristics and PRRT2gene mutation of paroxysmal kinesigenic dyskinesia・WANG Qian,HAN Jing,HUANG Ying,XU Qian一hid,CAI Zhi-li,FU Xue-j un.Department of Neurology,Shenzhen People's Hospital,Second Clinical Medical College of Jinan University,Shenzhen518020,Guangdong y ChinaCorresponding Author:FU Xue-j un,E-mail-fuxuejun999@[Abstract]Objective To investigate the clinical manifestation,electroencephalogram characteristics and PRRT2gene mutation of paroxysmal kinesigenic dyskinesia(PKD),thus to improve the diagnosis of PKD.Methods The demographic characteristics,clinical manifestations,electroencephalogram(EEG),neuroimaging and PRRT2gene detection of5PKD patients were retrospectively analyzed.Results All of five PKD patients were male,with the onset age of6-20years.Clinical manifestation of five PKD patients included paroxysmal kinesigenic distortion and spasm of unilateral or bilateral limbs,which were evocated by sudden movements.The frequency of onset was about10times per day and durationwas less than1minute every time.The patients were conscious during attacks.Video electroencephalography was normalin all the patients.Four patients accepted PRRT2gene detection.The mutations were found in two patients,which werePRRT2c.649dupC and PRRT2c.649C>T.Low-dose antiepileptic drugs were effective for all patients.ConclusionThe key of diagnosis with PKD is clinical manifestations.Normal EEG during the attack is very important in diagnosis ofPKD.When PKD combined with some paroxysmal diseases,such as migraine,infantile convulsions,and etc.,especiallywith family history,PRRT2gene detection is recommended.[Key words]paroxysmal kinesigenic dyskinesia;clinical characteristics;electroencephalogram;PRRT2gene发作性运动诱发性运动障碍(paroxysmal kinesigenic dyskinesia,PKD)是一类运动诱发的,以反复发作性的肢体不自主运动及躯体姿态异常、不伴意识障碍为特征的疾病。

发作性运动障碍是怎么回事?

不知道人们在生活中是否有遇到过发作性运动障碍的情况,当这种疾病发生的时候感觉自己丧失了活动的能力,但是这种疾病的发作时间往往是比较短暂的有可能就是几秒,所以下面我们就具体来了解一下发作性运动障碍是怎么一回事儿?

发作性运动诱发性运动障碍虽已有初步的基因定位,但迄今为止PKD的致病基因尚未知。

具发病机制不明,Menkes(1995)

认为PKD是介于运动障碍与癫痢之间的一类疾病,目前倾向于是—种离子通道病,认为本病与癫痫可能有共同的生物学基础和离子通道缺陷,其病理生理机制之一很可能与Na+通道缺陷有关。

PKD起病于儿童和青少年期,发病年龄从4个月至57岁,多在6~16岁,以男性多见,男女之比为(2~4):1。

发作前少数患者可有感觉先兆,如受累部位肢体发麻、发凉、发紧等。

发作常由突然的动作触发,如起立、转身、迈步、举手等,也可由惊

吓、恐惧、精神紧张、过度换气等诱发。

发作时患者表现为肢体和躯干的肌张力不全、舞蹈、手足徐动、投掷样动作等多种锥体外系症状。

症状可累及单肢、偏身,也可为双侧交替或同时出现,当面部和下颁肌肉受累时,可出现构音障碍。

呈病初发作次数少,至青春期发作次数增多,随年龄增长而发作逐渐减少或停止。

从上面就可以看出目前我们国家对于发作性运动障碍的治

疗还是比较局限的,还是必须得根据患者的具体一些表现才能来下定论,因为不同的发作性运动障碍患者,之间还是存在一些差异的,发作时间也有不同。

发作性运动障碍临床探析【摘要】目的探析发作性运动障碍疾病(pd)的症状表现以及临床诊治。

方法选择我院收治的37例pd患者进行研究,从病患的性别、起病年龄、临床表现、实验室检查、影像学检验、脑电检测、诊断治疗、疗效等方面,对其展开分析。

结果患者的平均起病年龄为136±104岁,发作性运动所诱发的运动障碍病患29例,占患者总数的7838%,发作性的过度运动所诱发的障碍病患为3例,占比例为811%,前者为最多见病症,后者为最少见病症。

小剂量的卡马西平/奥卡西平在该病症中的治疗具有确切疗效。

结论 pd作为临床罕见病症,病因不明确,但预后效果良好,具有家族性及散发性特征,临床医师对其进行精准诊断与合理治疗,可显著改善患者身体状况。

【关键词】发作性运动障碍;诊断;治疗doi:103969/jissn1004-7484(s)201306220 文章编号:1004-7484(2013)-06-2990-02发作性运动障碍的英文名称为paroxysmal dyskinesia(本文统称此病症为pd),归属于发作性的神经系统疾病,临床表现为某项异常运动的突发性、短暂、反复的发作,其发作间期具有正常表现[1]。

临床医师根据pd疾病的诱发原因,将其分为了pkd(发作性运动)、pnkd(发作性非运动)、ped(发作性的过度运动)、phd(发作性睡眠)四类病症[2],这四类病症主要呈现为舞蹈样的异常动作、肌张力障碍及投掷样动作等现象的组合发作[3],其发作范围可以为全身、局部或者阶段,通常反复发作,每次持续时间短则数秒多则数小时,患者在发作时意识多保持清醒[4]。

临床研究显示,该病症常易与其他类型的发作性疾病出现类似症状,难以及时精准地辨别,因此常会导致误诊,不利于患者的治疗。

本院为了提高该病症的诊疗效果,综合分析了37例病患的各项临床资料,现将分析结果在下文中报道:1 资料与方法11 一般资料患者为我院在2006年1月——2012年1月间收治,共为37例,男34例,女3例,年龄为6岁-65岁,平均为179岁,起病年龄为3个月-65岁,平均为137岁。

发作性运动诱发性运动障碍是什么?

各种各样的疾病不断的在刷新着人们的认识,虽然说人们的生活方式已经变得越来越便捷了,但往往正是由于缺乏各类一定强度的运动,导致我们身体抵抗力越来越弱,各种各样的疾病就会来袭,下面就来看看什么是发作性运动诱发性运动障碍?

发作性运动诱发性运动障碍又称发作性运动诱发性舞蹈手足徐动症,由Kertesz首先报道并命名,是发作性运动障碍中最多见的一种类型,以静止状态下突然随意运动诱发短暂、多变的运动异常为特征。

PKD可为遗传性或散发性,有遗传家族史的病例约占60%,遗传方式大多为常染色体显性遗传,有外显不全现象。

PKD起病于儿童和青少年期,发病年龄从4个月至57岁,多在6~16岁,以男性多见,男女之比为(2~4):1。

发作前少数患者可有感觉先兆,如受累部位肢体发麻、发凉、发紧等。

发作常由突然的动作触发,如起立、转身、迈步、举手等,也可由惊吓、恐惧、精神紧张、过度换气等诱发。

发作时患者表现为肢体和躯干的肌张力不全、舞蹈、手足徐动、投掷样动作等多种锥体外系症状。

症状可累及单肢、偏身,也可为双侧交替或同时出现,当面部和下颁肌肉受累时,可出现构音障碍。

发作时间短暂,一般持续数秒,80%以上的病例发作持续时间短于1min,很少超过5min。

由上述的描述就可以发现发作性运动诱发性运动障碍,人们发现它的时间并不是很长,而且大多数情况下都是由于遗传因素而决定的,这也就提醒了正在怀孕的妈妈们一定要多注意,有一个良好的生活习惯,尤其在药物使用方面多加注意。

发作性运动诱发性运动障碍的视频脑电图及临床特点发作性运动诱发性运动障碍的视频脑电图及临床特点引言:发作性运动诱发性运动障碍(Paroxysmal kinesigenic dyskinesia,PKD)是一种罕见的运动障碍疾病,具有突发性、短暂性运动发作的特点。

本文旨在探讨PKD的相关特点,包括视频脑电图以及临床表现。

一、PKD的视频脑电图特点PKD发作时的视频脑电图显示了一系列典型的脑电波形变化。

这些波形变化反映了患者在运动发作期间神经系统的异常活动。

1. 视频脑电图的正常基线:PKD发作前,患者的视频脑电图通常显示正常的基线活动。

这表明在发作前的静息状态下,患者的脑电活动没有明显异常。

2. 发作性波形异常:PKD发作时,视频脑电图显示了一系列发作性波形异常。

其中最常见的异常是高幅度、高频率的β波或γ波,通常出现在发作开始之前的数秒内。

这种异常波形在发作期间持续数秒到数十秒。

3. 脑电激活异常:在PKD发作期间,脑电图还显示了脑电激活异常。

这些异常包括高频率、低振幅的α、β或γ波。

这种异常和患者的症状密切相关,表明患者的运动发作可能与神经系统的高度兴奋有关。

二、PKD的临床特点除了视频脑电图的特点外,PKD还具有一系列典型的临床表现。

1. 运动诱发性特点:PKD发作通常是在运动诱发后立即发生,这是PKD的典型特点。

运动诱发因素可以是简单的日常活动,例如起床、行走、站立等。

此外,一些非特定运动如咳嗽、打喷嚏也可以引发发作。

2. 发作时的运动表现:PKD的运动发作一般为突然发作的不自主运动,常常是片段性的。

这些运动可以表现为抽动、扭曲、颤动等形式。

发作一般持续几秒到几分钟,随后症状会迅速缓解。

3. 同发病年龄组的家族聚集性:PKD通常有家族聚集性,且患者多为发病年龄为儿童或青少年的成员。

因此,PKD可能具有一定的遗传倾向。

研究发现,PKD可能与染色体19上的一个基因突变有关。

4. 非运动诱发的发作:少数患者在无明显运动诱发因素下也可以发生PKD发作。

神经损伤与功能重建·2023年8月·第18卷·第8期·临床研究·运动障碍疾病是一组神经系统疾病,又称锥体外系疾病,是一组以不自主动作、动作缺失或缓慢而无瘫痪、姿势及肌张力异常等运动症状为主要表现的神经系统疾病;通常由基底神经节或其连接功能的改变引起。

运动障碍的病因主要有脑内核团变性、脑内神经网络异常、遗传基因异常等。

随着分子诊断技术的发展,越来越多遗传性病因被认识。

近年来研究发现,GNAO1基因突变除导致早发性婴儿癫痫性脑病外,也可导致运动障碍。

其关联的运动障碍疾病诊断为神经发育障碍伴非自主运动(neurodevelopmental disorder with involuntary movements ,NEDIM ),主要临床特征有全面性发育迟缓、肌张力障碍、舞蹈症、运动障碍,以及小头畸形、癫痫发作、胼胝体发育不全、巨脑室、头部控制差等。

该病较为罕见,国内鲜有报道。

患者临床表现各异,轻重程度不一。

我科收治1例以发作性运动障碍、发育迟缓为主要临床表现的GNAO1基因变异患儿,报道如下。

同时总结其临床表现、血生化、肌电图、头颅MRI 等特点,并复习相关文献,探讨GNAO1基因变异的临床特点及基因型与表型的关系,以提高临床医生对GNAO1基因及运动障碍疾病的认识。

1病例与方法1.1临床资料1.1.1病例资料患儿,男,3岁2个月,主因“间发不自主活动2年余”于2020年10月8日入院。

2年余前,患儿呼吸道感染后出现口面运动障碍,睡眠后消失,持续约5~7d ,感染控制后病情好转,未行特殊处理。

1年余前,患儿患急性阑尾炎后出现口面运动障碍,肢体不自主活动,持续约10余天,予抗感染、镇静处理后好转。

5d 前,患急性化脓性阑尾炎,后出现口面运动障碍,肢体不自主活动;外院就诊全麻下行阑尾切除术,上述症状加重,予镇静处理后不能缓解,遂转入我院。

个人史:第1胎第1产,41周无发作剖宫产,出生体质量3.8kg ,5个月能抬头,1岁半能独坐,目前不能爬、扶走、说话;家族史、既往史无特殊。