运动诱发性肌张力障碍

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

肌张力障碍的诊断与评估主要内容近10年来,国内外在肌张力障碍领域的研究非常活跃,特别是在遗传学方面取得重大进展,以脑深部电刺激为代表的治疗方法在疑难病例的治疗上获得突破,对于肌张力障碍的定义、分类、诊断、评价等方面也有了新的认识,因此在总结国内外最新研究成果的基础上,结合专家组的临床经验,制定了《肌张力障碍诊断中国专家共识》。

本文对指南中关于肌张力障碍的定义、临床特点、诊断与评估进行简要总结。

肌张力障碍的定义肌张力障碍是一种运动障碍,其特征是持续性或间歇性肌肉收缩引起的异常运动和(或)姿势,常重复出现。

肌张力障碍性运动一般为模式化的扭曲动作,可以呈震颤样。

肌张力障碍常因随意动作诱发或加重,伴有肌肉兴奋的泛化。

“肌张力障碍”可用于描述一种具有独特表现的不自主运动,与震颤、舞蹈、抽动、肌阵挛等类同;也可用于命名一种独立的疾病或综合征,其中肌张力障碍症状是唯一或主要的临床表现,肌张力障碍是神经系统运动增多类疾病的常见类型。

肌张力障碍的临床特点肌张力障碍多以异常的表情姿势和不自主的变换动作而引人注目。

肌张力障碍所累及肌肉的范围和肌肉收缩强度变化很大,因而临床表现各异。

但某些临床特点有助于肌张力障碍与其他形式的运动障碍相鉴别,主要有以下几点。

1. 肌张力障碍时不自主动作的速度可快可慢,可以不规则或有节律,但在收缩的顶峰状态有短时持续,呈现为一种奇异动作或特殊姿势。

2.不自主动作易累及头颈部肌肉(如眼轮匝肌、口轮匝肌、胸锁乳突肌、头颈夹肌等)、躯干肌、肢体的旋前肌、指腕屈肌、趾伸肌和跖屈肌等。

3.发作的间歇时间不定,但异常运动的方向及模式几乎不变,受累的肌群较为恒定,肌力不受影响。

4.不自主动作在随意运动时加重,在休息睡眠时减轻或消失,可呈现进行性加重,疾病晚期时症状持续、受累肌群广泛,可呈固定扭曲痉挛畸形。

5.症状常因精神紧张、生气、疲劳而加重。

肌张力障碍的诊断步骤肌张力障碍的诊断可分为3步:(1)明确不自主运动是否为肌张力障碍性运动;(2)明确肌张力障碍是否为获得性;(3)明确肌张力障碍是遗传性或特发性(图1)。

肌张力障碍锁定本词条由好大夫在线提供内容并参与编辑。

王玉平(主任医师)首都医科大学宣武医院神经内科卫华(副主任医师)首都医科大学宣武医院神经内科肌张力障碍(dystonia)是主动肌与拮抗肌收缩不协调或过度收缩引起的以肌张力异常的动作和姿势为特征的运动障碍综合征,具有不自主性和持续性的特点。

依据病因可分为原发性和继发性。

原发性肌张力障碍与遗传有关。

继发性肌张力障碍包括一大组疾病,有的是遗传性疾病(如肝豆状核变性,亨廷顿舞蹈病,神经节苷脂病等),有的是由外源性因素引起的(如围生期损伤、感染、神经安定药物)。

西医学名肌张力障碍英文名称dystonia 所属科室内科- 神经内科主要病因遗传因素目录1 疾病分类2 病因及发病机制3 临床表现▪扭转痉挛▪痉挛性斜颈▪Meige综合征▪手足徐动症▪书写痉挛4 诊断及鉴别诊断▪诊断▪鉴别诊断5 疾病治疗▪药物治疗▪注射A型肉毒毒素▪手术6 疾病预后7 疾病预防疾病分类依据肌张力障碍的发生部位,可分为局限性、节段性、偏身性和全身性。

一般而言,发病年龄越早,症状可能越严重,波及身体其他部位的可能性也越大。

发病年龄越大,肌张力障碍越可能保持其局灶性。

局限性肌张力障碍指肌张力障碍只影响到躯体的一部分,如痉挛性斜颈、书写痉挛、眼睑痉挛、口-下颌肌张力障碍等。

节段性肌张力障碍累及一个以上相邻部位,如Meige综合征(眼、口和下颌),一侧上肢加颈部,双侧下肢等。

累及一侧身体时称偏侧肌张力障碍,一般由对侧大脑半球病变所致。

全身性肌张力障碍,累及至少一个节段,加上一个以上其他部位。

病因及发病机制原发性肌张力障碍多为散发,少数有家族史,呈常染色体显性或隐性遗传,或X染色体连锁遗传,最多见于7~15岁儿童或少年。

常染色体显性遗传的原发性扭转痉挛绝大部分是由定位在9q32-34的DYTl基因突变所致,外显率为30%~50%。

多巴反应性肌张力障碍也是常染色体显性遗传,为三磷酸鸟苷环化水解酶-1(GCH-1)基因突变所致。

肌张力障碍是怎么回事?*导读:本文向您详细介绍肌张力障碍的病理病因,肌张力障碍主要是由什么原因引起的。

*一、肌张力障碍病因*一、发病原因特发性肌张力障碍(idiopathic dystonia)病因不明,可能与遗传有关,继发性肌张力障碍常是基底核、丘脑及脑干网状结构等病变的症候。

*二、发病机制1、特发性肌张力障碍(idiopathic dystonia)可为常染色体显性(30%~40%外显率)、常染色体隐性或X连锁隐性遗传,显性遗传缺损基因DYT1已定位于9号常染色体长臂9q32~34,编码ATP结合蛋白扭转蛋白A(torsin A),可有散发病例。

环境因素如创伤或过劳等可诱发,如口-下颌肌张力障碍发病前,可有面部或牙损伤史,一侧肢体过劳,常诱发书写痉挛、打字员痉挛和运动员肢体痉挛等。

2、继发性肌张力障碍是纹状体、丘脑、蓝斑、脑干网状结构等病变所致,如肝豆状核变性、胆红素脑病、神经节苷脂沉积症、苍白球黑质红核色素变性、进行性核上性麻痹、特发性基底核钙化、甲状旁腺功能低下、中毒、脑卒中、脑外伤、脑炎等;另外,药物(左旋多巴、吩噻嗪类、丁酰苯类、甲氧氯普胺)也可诱发。

肌张力障碍还可由心理因素引起,特点是易受到暗示影响。

3、病理及神经生化改变:特发性扭转痉挛可见非特异性病理改变,包括壳核、丘脑及尾状核小神经元变性,基底核脂质及脂色素增多。

继发性扭转痉挛病理学特征随原发病不同而异,痉挛性斜颈、Meige综合征、书写痉挛和职业性痉挛等局限性肌张力障碍无特异性病理改变。

4、拮抗肌过度协同性收缩是本病主要的生理学特点,肢体每次收缩常由近端向远程扩展。

肌电图检查发现,肌肉收缩间歇期无不自主运动电位。

根据肌电图特点分为3型:①持续30s的肌肉收缩,间隔短时间静息;②重复、节律性收缩和静息状态,收缩期和静息期均为1~2秒钟;③快速、短暂肌肉收缩,持续100ms,表现类似肌阵挛。

*温馨提示:以上就是对于肌张力障碍病因,肌张力障碍是由什么原因引起的相关内容叙述,更多有关肌张力障碍方面的知识,请继续关注疾病库,或者在站内搜索“肌张力障碍”找到更多扩展内容,希望以上内容可以帮助到您!。

肌张力障碍的七种类型

肌张力障碍,嘿,这可真是个神奇又有点复杂的领域呢!它有七种类型,就像七颗独特的星星在医学的天空中闪耀。

局灶性肌张力障碍,就像是个调皮的小精灵,只在身体的某个特定部位捣乱。

比如说,眼睑痉挛,让你的眼皮老是不听话地跳动,这多让人烦恼啊!还有痉挛性斜颈,脖子会不由自主地歪向一边,那感觉肯定很别扭吧!

节段性肌张力障碍呢,则像是一串调皮的小精灵串在一起,影响身体相邻的几个部位。

这就好像一段音乐中出现了几个不和谐的音符,虽然不至于整首曲子都乱了套,但也足够让人头疼啦!

多灶性肌张力障碍,就像是一群小精灵在身体的多个地方同时闹腾。

这边刚安抚好,那边又开始了,真的是让人应接不暇呀!

全身性肌张力障碍,哇哦,这可不得了啦!就像是一场身体各个部位都参与的大混乱,从头到脚都不得安宁,那得多难受啊!

偏身肌张力障碍,这就好像身体的一半被施了魔法一样,和另一半不太协调。

这多奇怪呀,一边正常,一边却在捣乱。

迟发性肌张力障碍,像是个后知后觉的家伙,在某些因素诱发之后才冒出来。

这不是让人措手不及嘛!

发作性肌张力障碍,就如同天气有时会突然变化一样,时不时地发作一下,给人来个措手不及。

想想看,我们的身体就像一个精密的仪器,而肌张力障碍却像是里面的小故障。

但我们不要害怕呀,医学在不断进步,我们有办法去了解它、应对它。

虽然这些类型听起来有点让人头疼,但每一种都有其独特之处,就像生活中的各种挑战,等着我们去攻克。

我们要保持乐观的心态,积极地和医生一起寻找解决办法,相信总有一天能够战胜它!让我们的身体重新恢复正常的秩序,继续自由自在地生活和活动!这就是我对肌张力障碍七种类型的理解啦!。

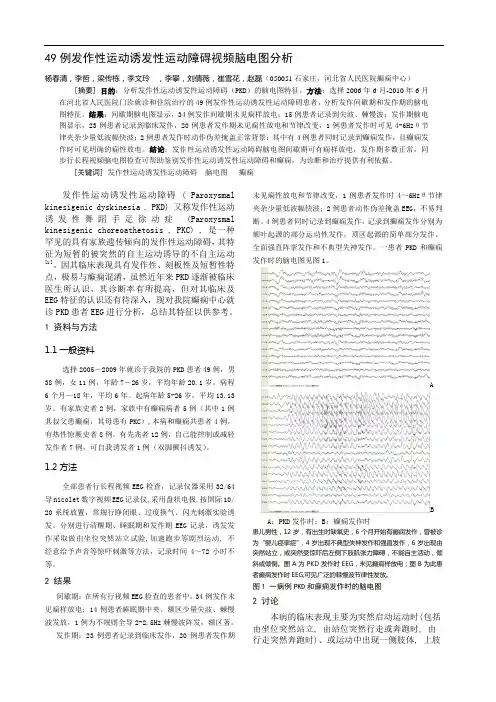

49例发作性运动诱发性运动障碍视频脑电图分析杨春清,李哲,梁传栋,李文玲,李攀,刘倩薇,崔雪花,赵磊(050051石家庄,河北省人民医院癫痫中心)[摘要]目的:分析发作性运动诱发性运动障碍(PKD)的脑电图特征。

方法:选择2006年6月-2010年6月在河北省人民医院门诊就诊和住院治疗的49例发作性运动诱发性运动障碍患者,分析发作间歇期和发作期的脑电图特征。

结果:间歇期脑电图显示,34例发作间歇期未见痫样放电;15例患者记录到尖波、棘慢波;发作期脑电图显示,23例患者记录到临床发作,20例患者发作期未见痫性放电和节律改变,1例患者发作时可见4-6Hzθ节律夹杂少量低波幅快波;2例患者发作时动作伪差掩盖正常背景;其中有4例患者同时记录到癫痫发作,且癫痫发作时可见明确的痫性放电。

结论:发作性运动诱发性运动障碍脑电图间歇期可有痫样放电,发作期多数正常,同步行长程视频脑电图检查可帮助鉴别发作性运动诱发性运动障碍和癫痫,为诊断和治疗提供有利依据。

[关键词]发作性运动诱发性运动障碍脑电图癫痫发作性运动诱发性运动障碍 ( Paroxysmal kinesigenic dyskinesia , PKD) 又称发作性运动诱发性舞蹈手足徐动症(Paroxysmal kinesigenic choreoathetosis , PKC) , 是一种罕见的具有家族遗传倾向的发作性运动障碍,其特征为短暂的被突然的自主运动诱导的不自主运动[1 ]。

因其临床表现具有发作性、刻板性及短暂性特点,极易与癫痫混淆,虽然近年来PKD逐渐被临床医生所认识,其诊断率有所提高,但对其临床及EEG特征的认识还有待深入,现对我院癫痫中心就诊PKD患者EEG进行分析,总结其特征以供参考。

1 资料与方法1.1一般资料选择2005-2009年就诊于我院的PKD患者49例,男38例,女11例,年龄7-26岁,平均年龄20.1岁。

病程6个月—18年,平均6年。

神经内科肌张力障碍临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为肌张力障碍(肌张力异常)(ICD-10:G24.901)。

(二)诊断依据根据《肌张力障碍诊断与治疗指南》(中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组):1.分型(1) 根据症状分布分型1) 局灶型:单一部位肌群受累,如眼睑痉挛、书写痉挛、痉挛性斜颈等;2) 节段型: 两个或两个以上相邻部位肌群受累,如Meige综合征;3) 多灶型: 两个以上非相邻部位肌群受累;4) 全身型:下肢与其他任何节段型肌张力障碍的组合,如扭转痉挛;4) 偏身型:半侧身体受累,一般都是继发性肌张力障碍,常为对侧半球、尤其是基底节损害所致。

(2) 根据病因分型1) 原发性或特发性;2) 遗传变性病:肌张力障碍是主要的临床表现之一,伴有一种遗传变性病的其他特征,如肝豆状核变性、亨廷顿舞蹈病、帕金森综合征等。

3) 发作性肌张力障碍:表现为突然出现并反复发作的运动障碍,发作间期表现正常,根据诱发因素的不同又分为发作性起动诱发的运动障碍、发作性过度运动诱发的运动障碍(如跑步、游泳)、发作性非运动诱发的运动障碍(如饮用咖啡、茶及饥饿、疲劳因素)。

4) 继发性或症状性:肌张力障碍是已知其他神经系统疾病或损伤的一种症状,病因多样,如脑外伤、颅内感染、中毒、服用某些药物等。

2.诊断:分为三步,即首先明确是否是肌张力障碍,其次肌张力障碍是原发性还是继发性,最后明确肌张力障碍的原因。

3. 辅助检查:对发病年龄小于30岁或大于30岁但有早发病的罹患亲属,推荐DYT-1等相关基因检测;头颅CT或MRI 可显示继发性肌张力障碍的脑部特别是基底节区的异常。

4.鉴别诊断:(1) 其他运动障碍疾病:肌张力障碍是一种不自主、持续性肌肉收缩引起的扭曲、重复运动或姿势异常,此表现有别于肌阵挛时单一、电击样的抽动样收缩,也不同于舞蹈病变换多姿、非持续性的收缩。

(2) 器质性假性肌张力障碍:干眼症、眼睑下垂应与眼睑痉挛鉴别,牙关紧闭、颞下颌关节病变应与口-下颌肌张力障碍鉴别,颈椎骨关节畸形、某些病因导致的强迫头位等应和痉挛性斜颈鉴别。

肌张力障碍诊断中国专家共识(2020年)1911年Oppenheimsh首次提出变形性肌张力障碍一词,描述具有异常运动、姿势扭转及肌张力波动变化的一种疾病[1]。

1984年国际肌张力障碍医学研究基金会顾问委员会提出了肌张力障碍的定义:一种不自主、持续性肌肉收缩引起的扭曲、重复运动或姿势异常的综合征[2]。

这个定义在相当长的时间里被临床医生和相关领域的研究者普遍接受并采用。

2008年中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组制定了我国首个肌张力障碍诊断和治疗指南,对于肌张力障碍领域的规范诊断和治疗发挥了积极的作用[3]。

近10年来,国内外在肌张力障碍领域的研究非常活跃,特别是在遗传学方面取得重大进展[4-5],以脑深部电刺激为代表的治疗方法在疑难病例的治疗上获得突破[6-7],对于肌张力障碍的定义、分类、诊断、评价等方面也有了新的认识,因此在总结国内外最新研究成果的基础上,结合专家组的临床经验,制定了《肌张力障碍诊断中国专家共识》。

一、肌张力障碍的定义肌张力障碍是一种运动障碍,其特征是持续性或间歇性肌肉收缩引起的异常运动和(或)姿势,常重复出现。

肌张力障碍性运动一般为模式化的扭曲动作,可以呈震颤样。

肌张力障碍常因随意动作诱发或加重,伴有肌肉兴奋的泛化[8]。

“肌张力障碍”可用于描述一种具有独特表现的不自主运动,与震颤、舞蹈、抽动、肌阵挛等类同;也可用于命名一种独立的疾病或综合征,其中肌张力障碍症状是唯一或主要的临床表现,肌张力障碍是神经系统运动增多类疾病的常见类型。

肌张力障碍作为不自主运动的一种形式,常可以观察到以下现象[9]。

1.缓解技巧/感觉诡计(alleviating maneuvers/sensory tricks/gestesantagonistes):用于纠正异常姿势或缓解肌张力障碍性运动的随意动作,通常是涉及受累部位的简单运动,而不是用力对抗肌张力障碍症状。

2.镜像肌张力障碍(mirror dystonia):一种对侧运动诱发的单侧肢体的姿势或运动,与肌张力障碍的特征相同或类似,常见于受累较严重的一侧肢体。

肌张力病程记录

一、肌张力病的概述

肌张力病是一种以肌肉紧张和肌张力异常为特征的疾病,通常导致肌肉僵硬和运动障碍。

这种疾病可能由遗传因素、感染、中毒、代谢紊乱等多种原因引起。

根据病因和病程,肌张力病可以分为先天性和后天获得性两大类。

二、肌张力病的病程发展

1.早期:患者可能出现肌肉僵硬、运动不灵活等症状,但日常生活尚能自理。

2.中期:病情逐渐加重,患者可能出现行走困难、肢体无力、言语不清等症状,需要他人照顾。

3.晚期:患者全身肌肉僵硬,严重影响到日常生活和呼吸功能,可能需要长期卧床。

三、肌张力病的临床表现

1.肌肉僵硬:肌肉持续性紧张,导致关节活动受限。

2.运动障碍:肌肉收缩不协调,导致运动异常。

3.疼痛:肌肉僵硬可能导致患者疼痛不适。

4.姿势异常:由于肌肉紧张,患者可能出现异常姿势。

四、肌张力病的诊断与治疗

1.诊断:结合病史、临床表现和肌电图等检查,可以明确诊断。

2.治疗:目前尚无特异性治疗方法,主要采取对症治疗、物理治疗和康复训练等。

五、肌张力病的预防与护理

1.预防:避免感染、中毒等诱发因素,注意饮食均衡,保持良好的生活习惯。

2.护理:患者需要充分休息,保持环境清洁,加强肢体活动和按摩,以缓解肌肉僵硬。

综上所述,肌张力病是一种严重影响患者生活质量的疾病。

早期发现、早期诊断和早期治疗对改善患者预后至关重要。

同时,加强预防措施和护理,可以降低发病风险。

发作性运动诱发性运动障碍

发作性运动诱发性运动障碍(Paroxysmal Kinesigenit Dyskinesia,PKD)又称发作性运动诱发性舞蹈手足徐动症,由Kertesz(1967)首先报道并命名,是发作性运动障碍中最多见的一种类型,以静止状态下突然随意运动诱发短暂、多变的运动异常为特征。

PKD可为遗传性或散发性,有遗传家族史的病例约占60%,遗传方式大多为常染色体显性遗传,有外显不全现象。

致病基因定位于

16p11.2-q12.1、16p11.2-q11.2和16q13-q22.1,这种基因定位的不重叠,提示PKD可能存在遗传异质性。

PKD虽已有初步的基因定位,但迄今为止PKD的致病基因尚未知。

具发病机制不明,Menkes(1995)认为PKD是介于运动障碍与癫痢之间的一类疾病,目前倾向于是—种离子通道病,认为本病与癫痫可能有共同的生物学基础和离子通道缺陷,其病理生理机制之一很可能与Na+通道缺陷有关。

PKD起病于儿童和青少年期,发病年龄从4个月至57岁,多在6~16岁,以男性多见,男女之比为(2~4):1。

发作前少数患者可有感觉先兆,如受累部位肢体发麻、发凉、发紧等。

发作常由突然的动作触发,如起立、转身、迈步、举手等,也可由惊吓、恐惧、精神紧张、过度换气等诱发。

发作时患者表现为肢体和躯干的肌张力不全、舞蹈、手足徐动、投掷样动作等多种锥体外系症状。

症状可累及单肢、偏身,也可为双侧交替或同时出现,当面部和下颁肌肉受累时,可出现构音障碍。

发作时间短暂,一般持续数秒,80%以上的病例发作持续时间短于1min,很少超过5min。

发作时无意识障碍,停止动作或减慢动作常可终止发作。

发作次数不定,1年数次,1个月数次或1日数次,呈病初发作次数少,至青春期发作次数增多,再随年龄增长而发作逐渐减少或停止。

发作可以使患者丧失活动能力,干扰其行走、学习、工作和日常活动。

发作间期神经系统检查正常,发作时脑电图检查80%未见痫样放电。

SPECT检查在发作时可见基底节区血流灌注增强,说明本病在阵发性发作时有基底节区功能增强现象。

Bmno等在综合分析121例PKD后,提出PKD新的诊断标准为:特定的触发因素(如突然的运动),短暂的发作持续时间(<1min),发作时无意识障碍和疼痛,抗癫痫药物治疗有效,排除其他器质性疾病,起病年龄为1~20岁(有家族史的病例不受此限)。

本病虽非癫痫,但绝大部分患者服用卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、丙戊酸、托吡酯、拉莫三嗪等抗癫痫药物均能控制发作,缘于阻滞钠离子通道作用。

Familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia 家族性运动诱发运动障碍疾病特征

Familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia (referred to as familial PKD in this entry) is characterized by unilateral or bilateral involuntary movements precipitated by other sudden movements such as standing up from a sitting position, being startled, or changes in velocity; attacks include combinations of dystonia, choreoathetosis, and ballism, are

sometimes preceded by an aura, and do not involve loss of consciousness. Attacks can be as frequent as 100 per day to as few as one per month. Attcks are usually a few seconds to five minutes in duration but can last several hours. Familial PKD has been associated with infantile- but not

adult-onset seizures. Severity and combinations of symptoms occur. Age of onset is typically in childhood and adolescence, but ranges from four months to 57 years. Familial PKD is predominantly seen in males.

诊断与测试

The diagnosis of familial PKD is based on the clinical findings of attacks of dystonia, chorea, ballismus, or athetosis triggered by sudden movements that occur many times per day and can be prevented or reduced in frequency by phenytoin or carbamezepine. The gene/s associated with PKD have not been identified. Linkage of familial PKD to chromosome 16q has been established in several families. Linkage testing is available on a research basis only.

治疗与处理

Attack frequency is reduced or prevented by the anticonvulsants phenytoin or carbamezepine, typically given at lower doses than are used to treat epilepsy. Other effective anticonvulsants include oxcarbazepine, ethosuximide, and lamotrigine.

遗传咨询

Familial PKD is inherited in an autosomal dominant manner. More than 90% of individuals with familial PKD have an affected parent.

The proportion of cases caused by de novo mutations is unknown. Offspring of affected individuals with familial PKD have a 50% chance of inheriting the gene mutation. Because familial PKD demonstrates incomplete penetrance, a clinically unaffected parent may still have a gene mutation, placing the sibs of the proband at a 50% risk of inheriting the mutation. Prenatal testing is not available.

最新研究进展

2011年,Nature Genetics上发表文章,发现大多数家族性PKD均由PRRT2基因的突变引起,该基因编码一种跨膜蛋白,突变后的蛋白无法定位于细胞膜。

之后,陆续有人在家族性良性婴儿惊厥BFIC以及发作性手足舞蹈徐动症ICCA中,发现PRRT2基因的突变,提示PKD与BFIC以及ICCA可能为同一致病

基因所导致的一类疾病。