第十讲 第二代现代新儒家牟唐徐的新儒学思想

- 格式:ppt

- 大小:145.00 KB

- 文档页数:19

当代大陆新儒家思潮述评当代大陆新儒家思潮可以说是中国哲学和人文社会科学领域最重要的研究方向之一。

自20世纪80年代以来,中国社会的开放和改革带来了对传统文化的重新思考和回归,新儒家思潮逐渐兴起。

新儒家思潮的产生和发展与当时的政治、社会和文化背景密切相关。

改革开放以来,中国社会对西方价值观的引入和冲击导致了人们对中国传统文化的认同危机和文化自卑感的产生。

在这种背景下,一些学者开始对中国传统文化进行再评价,试图找到一种能够使中国社会在现代化进程中找到文化根源和价值观支撑的思想体系。

新儒家思潮的基本主张是在中国传统文化的基础上,结合当代的社会现实和现代化的要求,重新解读儒家经典,提出一种新的理论框架和实践路径。

新儒家学者在思想和实践上力求以儒家的人本关怀、道德修养和社会责任为核心,培育和传承中华民族的文化优良传统,推动社会和谐和个人全面发展。

新儒家思潮的主要代表人物有:李泽厚、刘启功、谢泽、张岱年、蔡瑞年、程中都等。

他们从不同的角度和领域,对儒家经典进行深入研究和解读,提出了许多新的理论观点和研究成果。

新儒家思潮的核心思想可以概括为“人本主义”和“和谐社会”。

新儒家学者强调人的尊严、自由和人权的重要性,主张实现人的全面发展和个体的自由实现。

他们认为社会的目标是实现人与人之间的和谐关系,推动社会和个人的发展。

在实践上,新儒家学者倡导提倡道德教育、家庭教育和社会教育,试图通过道德重建构建和谐社会。

新儒家思潮的出现对中国社会的影响深远。

它为中国传统文化的自我认同和文化自信提供了理论支持和指导。

它重新激发了社会对传统价值观的关注和关注,为中国社会在现代化进程中找到了一种文化根源和价值观支撑。

新儒家思潮为中国社会的和谐发展提供了一种思路和实践路径。

它关注个人的道德修养和社会责任,提倡人与人之间的和谐关系,力求达到社会和个人的全面发展。

在当前中国社会普遍存在着剥夺个体发展机会和社会矛盾紧张的背景下,新儒家思潮提供了一种可行的解决方案和理论基础。

新儒家是指民国新文化运动以来全盘西化的思潮在中国的影响力扩大,一批学者坚信中国传统文化对中国仍有价值,认为中国本土固有的儒家文化和人文思想存在永恒的价值,谋求中国文化和社会现代化的一个学术思想流派。

这一学派力图在现代中国恢复儒家思想的主导地位,重建儒家的价值系统并以此为基础来吸纳、融合、会通西学,以谋求中国文化和社会的现代化。

新儒家的学说被称之为“新儒学”,它是与马克思主义派、自由主义西化派并称的中国现代三大思潮之一,是中国现代文化保守主义的主要思想代表。

新儒家的学说在一定意义上是一种文化哲学,他们强调中国传统文化的一本性和优越性,认为从尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟到程、朱、陆、王之间,有着一脉相承的“道统”;中国文化的最高理想是儒家人文主义,它是道德精神和宗教精神的统一;儒家的心性之学是中国传统文化的本原和核心;只有在对中国传统文化认同的基础上,才谈得上对西方文化吸纳和会通。

从“五四”新文化运动至今,新儒家经历了七八十年的发展历程,涌现出了一批著名的思想家。

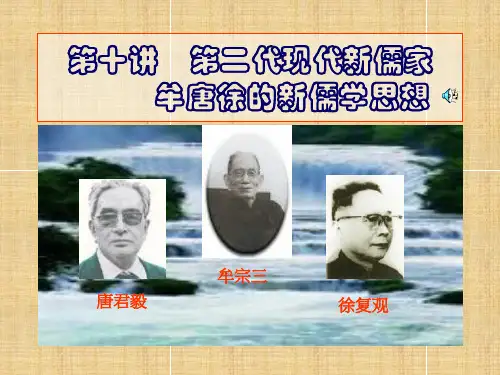

有关新儒家的发展阶段、代表人物等问题,目前学术界有许多不同说法,比较通行的看法是:从二十年代至四十年代,有梁漱溟、熊十力、张君劢、冯友兰、贺鳞等为代表的第一代新儒家;从五十年代至七十年代,在港台有牟宗三、唐君毅、徐复观、方东美等为代表的第二代新儒家;从八十年代开始,有杜维明、刘述先等为代表第三代新儒家。

从理论发展阶段来看,新儒家的学说大致又可分为四个理论阶段新儒家的理论有其合理的成分,但也存在着许多不足之处,比较突出的缺点是:一、把多元的、多民族、不同时空条件下中国传统文化简单归结为儒家文化,这是不符合中国历史的事实的。

二、对传统儒家文化造成中国历史和现实的巨大负面影响,不是低估就是视而不见,即使有一点批判也往往是轻描淡写的。

三、过分强调了道德的作用,没有找出从“内圣”开出“新外王”的可行性途径,他们的理论大多带有一厢情愿的、纯理论的色彩。

08-06:现代新儒学的基本思想现代新儒学的思想理论颇为丰富,就其根本观念而言,不外乎“儒学复兴”、“返本开新”、“儒家资本主义”三个命题。

(一)复兴儒学所谓“复兴儒学”,其宗旨就是认为儒家思想不仅没有过时,而且还代表着中国乃至世界文化发展的未来方向,因而通过弘扬、复兴儒学,不仅可以解救中国,甚至可以解救世界。

新儒学第一代开山祖师的梁漱溟先生首先提出“儒学复兴”的命题。

梁先生指出:“世界上只有两个先觉:佛是走逆着去解脱本能路的先觉;孔子是走顺着调理本能路的先觉。

以后局面不能不走以理智调理本能的路,已经是铁案如山,那就不得不请教这先觉的孔子。

”因此,他断言“世界未来文化就是中国文化(实指儒家文化)的复兴”。

“复兴儒学”的主张奠定了现代新儒学的总基调和总方向。

大陆新儒家蒋庆也提倡复兴儒学,曾概括儒学在当今中国问题上的七大功用:通过儒学安顿中国人的个体生命、重建中国人的社会道德、重塑中华民族的民族精神、重建中国人的希望,建立具有中国文化特色的政治制度以及奠定中国现代化的道德基础等。

(二)返本开新所谓“返本开新”,即是返传统儒学之本,开民主、科学之新。

换句话说,也就是由所谓“内圣”之学(儒家心性论)——开出“外王”之功(现代民主和科学)。

用牟宗三先生的说法,儒学在新时期发展的使命就在于:“道统之肯定、学统之开出、政统之继续。

”牟先生又将这种“三统并建”说归结为“内圣开出新外王”。

所谓“内圣”,即传统儒家的心性之学,用牟先生的话说就是“道德良知”,相当于“道统之肯定”。

所谓“新外王”,就是科学和民主,分别相当于“学统之开出”和“政统之继续”。

至于“内圣”何以开出“新外王”,牟先生又创“道德良知自我坎陷”之说,谓道德良知经过自我限制、自我否定,自觉地从德性主体转出知性主体,即从道德良知(内圣)开出科学和民主(新外王)。

新儒家第二代“返本开新”命题的提出是以对传统儒学内在价值与精神生命的认同为其前提的。

新儒家致力于中国学术文化的核心———儒家心性之学的研究,发现在儒家的思想信仰中有一“宗教性的安身立命之所”,他们进而肯认儒家的心性之学亦谓之人文教与现代民主和科学并不矛盾,民主科学和现代化实是出自中国传统文化的内在自觉的要求,出自儒家生命智慧之自然展现。

第30卷第4 期宁波大学学报(教育科学版)V ol. 30 No.4 2008年8月JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY(EDUCATION EDITION)Aug. 2008 论徐复观对儒家教育哲学思想的现代疏释王海涛1,2(1. 中国海洋大学青岛学院,山东青岛 266003;2. 北京师范大学教育学院,北京 100875)摘要:徐复观教育哲学思想的基础是人性论。

在徐复观看来,儒家教育哲学思想的历史贡献主要体现在三个方面:第一是人格世界的完成;第二是奠定了中国学术发展的基础;第三是对教育价值的积极肯定。

关键词:徐复观;教育哲学;儒家;人性论;现代疏释中图分类号:G40-09 文献标识码: A 文章编号:1008-0627(2008)04-0038-04一徐复观(1903~1982),原名秉常,字佛观,后由熊十力更名为复观。

作为现代新儒家的第二代代表人物,徐复观个性鲜明,游走于“学术与政治之间”。

他用做政治人所得的经验去观察文化,用做文化人所积的学养去咀嚼政治。

徐复观并未专门系统阐述过他的教育哲学思想,这是本文论题的难点所在。

他的教育哲学思想零星散落于他关于中国传统思想史的著作、犀利的政论文章中。

确切地说,他是立足于他的历史文化观、政治态度和人性论来审视传统、学术、政治、教育等社会现实问题的。

徐复观认为,治思想史的人,应先要由文字实物的具体走向思想的抽象,再由思想的抽象走向人生、时代的具体。

徐复观所致力的就是要对中国文化作“现代的疏释”。

用他自己的话说:“要把中国文化原有的民主精神重新显豁疏导出来,这是‘为往圣继绝学’。

使这部分精神来支持民主政治,这是‘为万世开太平’。

”对于传统文化,他抉择的标准是:“传统思想能否接上现代,要从两个方面看,其一是要以能面对自然界问题,追求自然界的解释;其二是要能面对现实的社会、人生问题,解决现实的社会、人生问题,不只是解决书本上的问题而已。

”[1](5)在这里,徐复观所说的实际上又是文化功用的问题。

新儒学方法思维

新儒学是对传统儒学进行当代性思考和再构建的一种思想流派,其方法思维可以从以下几个方面来理解:

1.对传统经典的重新解读:新儒学通过对传统儒家经典的重新解

读和理解,试图从中汲取有益的思想资源,并结合当代社会的

需求进行创新,形成适应当代社会的新的教育、伦理观念和社

会治理理念。

2.探索人与社会的关系:新儒学注重对人与社会关系的思考,强

调人的自我修养与社会责任的平衡。

它试图在尊重传统的基础

上,思考如何将传统儒家思想与当代社会相结合,解决现实问

题。

3.倡导和谐共生:新儒学强调和谐共生的伦理观念,提倡人与自

然、人与人之间、人与社会之间的和谐相处,关注个体的全面

发展和社会的和谐稳定。

4.科学与人文交融:新儒学试图通过科学与人文的交融,探索整

合传统儒家思想和现代科学技术的可能性,以期推动社会进步

和发展。

总的来说,新儒学的方法思维包括对传统经典的重新解读、探索人与社会的关系、倡导和谐共生以及科学与人文交融等方面,旨在为当代社会提供可持续发展的理论基础和实践路径。

牟宗三儒学思想述要作者:李洪泊来源:《群文天地》2012年第02期摘要:牟宗三先生是第二代现代新儒家的代表人物,他在坚持中国文化本位主义的基础上,积极吸收西方哲学的有益成分。

返本开新、提出良知坎陷说,解决了中国文化的现代化问题,开创了中国文化的新局面。

关键词:牟宗三;儒学思想;现代化近现代中国的核心问题是现代化问题。

古老的中国在这条道路上走的步履蹒跚。

现代化问题是中国在西方的刺激下,在挑战——应对模式下作出的回应。

因此,中国现代化就存在一个内生性不足的问题。

其表现就是传统文化难以在理论上对现代化作出指导,也无法提供思想资源的支持。

面对这样的局面,有一部分人提出全盘西化的观点,认为中国传统文化不足复存,应当全部抛弃。

这种观点的发展,导致了近现代中国出现激烈的反传统思潮。

儒学作为传统文化的核心和主干,首当其冲,遭到巨大的冲击。

反孔反儒,一时成为时尚。

这时,一批具有强烈国族意识的读书人挺身而出,起而捍卫中国传统文化的价值。

这就是以熊十力、梁漱溟、马一浮、冯友兰为代表的第一代现代新儒家群体。

现代新儒家与顽固不化拒绝任何变革的国粹派不同。

现代新儒家完全接受中国现代化的诉求,同样积极推动中国的现代化转型,认为:中国传统文化不是现代化的阻碍,而是现代化的基础。

中国传统文化内在的就具有现代化的因素,只是还没有完全彰显出来。

中国传统文化完全可以内生的产生现代化的思想理论。

中国的现代化,应当以发展了的中国文化为指导,而不是其他。

西方的冲击加快了中国现代的到来,如果没有西方的冲击,中国文化也能产生现代化的思想。

这就是所谓“返本开新”,“内圣开出新外王”。

即从传统文化中内在的生成指导中国现代化的理论。

通过中国文化的现代化解决中国的现代化。

牟宗三先生是熊先生的弟子,牟先生接着熊先生开创的道路继续前进。

经过六十年的不懈奋斗,牟先生建立了一个庞大精致的儒学体系。

一、坚持中华文化本位主义所谓中华文化本位主义就是以中华文化为本,就是始终坚持中华文化的核心价值,就是坚持中国当代文化必须以中华文化为本,而不是以西方文化或别的其他的什么文化为本。

作为史家的新儒家——徐复观的内功原题名:徐复观的考据观和考据方法述论当前浏览器不支持播放音乐或语音,请在微信或其他浏览器中播放 Main Theme I - Opening 梅林茂;Nathalie Mchaly - 一代宗师电影原声带小编引言foreword近日由于王汎森教授在演讲中提及昆廷·斯金纳的学术,重新使青年学者们意识到思想史技法的重要性。

而斯金纳所重视的历史语境学更有着融合义理与考据、平息汉宋之争的深层意义。

言至此,不仅让人们想起距离我们最近的一次学术纷争,即民国“新儒家”群体同历史实证主义的纠葛。

虽然大陆由于当时的政治发展,唯物史观占据主流,然而在台湾,徐复观等新儒家却与中研院实证派占主流的研究群体处于激烈的争论中。

数十年过去,硝烟早已退却,然而这一问题仍然以不同面貌重演。

因此,我们公共号本期转发一篇有关徐复观先生技法的论文,看他是如何巧妙的综合两派手法,形成自家独树一帜的学问。

在现代新儒家第二代学者群中,与唐君毅、牟宗三以形而上的哲学思辨切入对中国文化的探究理路不同,自谦为半路出家且人到中年才转入学术领域的徐复观,选择以思想史为其探讨中国文化的路向和一生志业之所在。

与唐、牟二人努力建立自己庞大精密的哲学系统不同,徐氏“并不曾想要建立一套自己的思想体系”,用其本人的话来说,他所致力的是对中国文化“现代的疏释”(林镇国等:《擎起这把香火——当代思想的俯视》,《徐复观杂文续集》,(台北)时报文化出版公司1981年版,第410页。

)。

徐氏以其现代立场对传统所作的“疏释”,在学术风格及理路上显现出与唐、牟二人不同且鲜明的个性特征。

徐复观的治学特色,余英时曾概括为:“一方面徘徊于学术与政治之间,另一方面则游移于义理与考据之间。

”(余英时:《〈周礼〉考证和〈周礼〉的现代启示》,《钱穆与中国文化》,上海远东出版社1994年版,第139。

)徐复观与家人合影徐氏认为思想史的研究职责是“疏导中国文化,首先要站在历史上说话,不能凭空杜撰”,而他“站在历史上说话”的治学路径“是用很严格的考据方法”,反对悬空立论,主张“以考证言思想史”。

现代新儒学的特点及启示

现代新儒学是一种新兴的学术流派,不同于传统儒家学说。

它倡导将道

德伦理素养融入当代社会,可以有效地促进人与社会的和谐和发展。

它的出

现为高新技术时代的人们提供了文化的指导。

首先,现代新儒学主张拒绝家庭价值观,获得更多的独立思考。

接下来,新儒学敦促人们要关注自身的道德伦理素养,表明他们的尊严。

同时,新儒

学鼓励有一个全面的视野而不仅仅局限于宗教,政治或经济地位来衡量道德。

现代新儒学要求人们脱去宗派差异和尊严,用最大的尊重对待每个人,

尊重他们的言行。

此外,它还强调最大限度地发挥潜力,它针对贫穷、痛苦

和歧视,说服人们承担更多责任,追求年轻一代的幸福和进步。

其次,现代新儒学重视自我责任,包括道德规范和社会义务,以及更高

的精神内涵和灵性上的修养。

因此,它将适用于个人社会行为以及做出重要

决定的能力。

现代新儒学的启示体现了友善、公正、谦逊和忠诚的核心价值观。

它教

我们要谨慎行事,遵守道德准则,让和谐成为可能,拒绝仇恨和歧视,遵循

公平和正义,从而创造一个和谐与更美好的未来。

收稿日期:2020-01-20基金项目:武汉大学中国传统文化研究中心科研项目 现代新儒家心性论重探 作者简介:刘乐恒,男,哲学博士,武汉大学哲学学院副教授㊂2020年第3期总第276期齐鲁学刊Q I L U J O U R N A LN o .3G e n e r a lN o .276心性接通现代性如何可能第二代现代新儒家的哲学探求刘乐恒(武汉大学哲学学院,湖北武汉430072) 摘 要:以唐君毅㊁牟宗三㊁徐复观为代表的第二代现代新儒家,是现代新儒学的高峰㊂第二代新儒家承第一代之绪,将儒学的特质界定为 心性 ;同时,他们进一步追问心性如何接通现代性的问题,这是第二代新儒家的核心问题意识㊂对此问题,第二代现代新儒家的回应是:现代性的核心精神是主体性的确立,儒家的心性之维体现出道德的主体性;而心性作为道德的主体性,内在地要求自身长出知性的主体性(科学)与公共的主体性(民主),以使得道德的主体性能够合理而顺畅地确立㊂因此,第二代现代新儒家在儒学如何实现其现代性转化的论题上,展现出以道德主体性为基础㊁三种主体性相互动的思想取向㊂这是第二代新儒家的哲学贡献,但同时也遗留下有待解决的问题㊂关键词:心性;主体性;现代性;道德主体中图分类号:B 261 文献标识码:A 文章编号:1001-022X (2020)03-0030-09现代新儒学是现代中国哲学思想界的重要流派㊂现代新儒学由熊十力(1885-1968)等所奠基,其后经三四代人的努力,凝聚出了明确的思想立场㊁问题意识㊁时代使命与学派自觉㊂鉴于现代新儒学在哲学思想上的创造性,学界的相关研究与讨论颇为丰硕㊂不过,近年来中国大陆学术界对现代新儒学的研究略呈式微之势㊂事实上,现代新儒家在传统与现代交织乃至冲突的情形下,提出并触及到了若干真实的问题,并试图提出解决之道㊂而在现代新儒家当中,笔者认为,第二代新儒家特别是唐君毅(1909-1978)㊁牟宗三(1909-1995)㊁徐复观(1903-1982)的思想贡献,体现出新儒学在哲学与思想上的最高成就,是现代新儒学的高峰㊂第一代新儒家筚路蓝缕,富于开创之功,他们有人格感召力与思想洞察力,但在客观的学术研究以及在中西哲学的互动上,未免略有遗憾㊂第二代新儒家则承接了其前辈的洞见与取向,兼能贡献出富于原创性的哲学思考与哲学研究,这对于我们理解儒家哲学乃至中国哲学的核心与特质,意义深远㊂不过,对于如何界定第二代新儒家(乃至整个现代新儒学)的问题意识㊁哲学贡献㊁学派特质,学界的观点尚不一致㊂同时,许多相关的观点多属外观㊁泛论㊂如果我们对第二代新儒家缺乏明确深入的理解,就更谈不上继承与超越了㊂本文的目的,便是通过 心性接通现代性如何可能 这一问题线,概括出第二代新儒学的内在脉络,并讨论其有待推进的空间㊂一㊁主体性的三个面向要整体性地研究第二代现代新儒家,我们大概先要面对如何界定现代新儒学的传承谱系的问题㊂对此,学界有不同的观点㊂当中比较流行的界定是刘述先(1934-2016)所提出的 三代四群 架构㊂刘氏指出,第一代新儒家可分前后二群,第一群有梁漱溟(1893-1988)㊁熊十力㊁马一浮(1883-1967)㊁张君劢(1887-1969),第二群则有冯友兰(1895-31990)㊁贺麟(1902-1992)㊁钱穆(1895-1990)㊁方东美(1899-1977);第二代有唐君毅㊁牟宗三㊁徐复观三人;第三代则有余英时(1930-)㊁刘述先㊁成中英(1935-)㊁杜维明(1940-)四人㊂他认为这个三代四群的架构,构成了广义的现代新儒学的传承谱系[1](P191-195)㊂刘氏这一界定的优点在于它具有包容性㊁开放性,其缺点则是它尚未将学派特色与思想主线充分显出㊂在此基础上,笔者另提出了现代新儒学的三系说㊂第一系是 心性 思辨系 ,主要人物是第一代的熊十力和第二代的牟宗三,此系侧重在通过哲学思辨的方式,显出儒家心性之学的位置与价值;第二系是 心性 人文系 ,主要人物是第一代的马一浮和第二代的唐君毅,此系也以心性之学为基本立场,但更强调心性之学的人文㊁教育的维度;第三系则是 政治 思想系 ,主要人物是第一代的梁漱溟和第二代的徐复观,如果说前二系侧重 内圣 ,那么此系特重儒家的 外王 之维,它通过研究中国社会政治结构,探索中国思想演变史,揭示出儒学的现代性转进之途㊂不过,虽然第三系侧重 外王 ,但它同样承认心性之学是儒学的义理根据㊂心性 人文系马一浮 唐君毅心性 思辨系熊十力 牟宗三政治 思想系梁漱溟 徐复观笔者之所以确定这六位学者为现代新儒家的代表人物,是有理据的㊂首先,要成为现代新儒家的代表人物,他或她需要稳定呈现出系统而原创的思想㊂其次,现代新儒学之所以是一个学派,是因为这学派有其明确的思想立场㊂很明显,以 心性 或 主体性 为儒学的核心精神的学者,方可归为现代新儒家㊂在刘述先所列出的人物中,冯友兰㊁钱穆㊁方东美的思想显然并不持有这一取向㊂举方东美为例㊂方东美的哲学强调综合性与横向的会通,并将中国哲学的精神,归为综合性的精神,这恰恰与现代新儒家的主体性路向相反[2](P22-23)㊂基于上述理由特别是第二点理由,笔者最后明确出马㊁熊㊁梁㊁唐㊁牟㊁徐六人为现代新儒学的代表人物,这六人共同呈现出以儒家心性论为基本立场的学派㊂而事实上,在笔者提出这一观点之前,吴汝钧已经指出现代新儒学的代表人物应是马㊁熊㊁梁㊁唐㊁牟㊁徐六人[3](P3-4)㊂同时,在此基础上,我们可以自然地将此六人的思想分为三系[4](P328-334)㊂现代新儒家以 心性 作为其基本的立场与取向,意味着其哲学是 主体性 的哲学㊂ 心性 与 主体性 是一体两面㊂这是因为, 心性 即是主体的心性,是主体㊁自我的内在呼唤以及对于自身的自觉㊂在新儒家处,心性之学及其主体性导向,是儒学乃至整个中国哲学的核心精神所在,也是中国哲学区别于西方哲学的特质[5](P17-22)㊂唐君毅㊁牟宗三指出,儒家的心性之学,起源于自我㊁主体对于客体㊁所觉的反思,植根于主体对于自身的自觉与能觉,由此形成道德的自觉,并最终趋向于主体所达到的超越能所㊁主客之对待的绝对形上之境;而儒家心性之学的这三个环节,也是以中间环节即主体对于自身的自觉与能觉为核心义涵的㊂根据这样的角度和立场,唐㊁牟竭力揭示出中国哲学的主要特征并非综合精神,而是主体精神[6](P249)㊂在他们看来,从客体到主体,从所到能,从他境到自我的方向,体现出人的思想和精神不断地走向成熟与自觉㊂人类思想的成熟与自觉之后所展开出来的取向与角度,可以作为其前与其后的思想的基础㊂儒家的心性之学及其主体性之维,就是人类思想成熟与自觉的体现㊂图表表示如下:前者他境客体所基础自我主体能后者自他不二主客互夺能所双泯唐君毅 心灵九境 的大系统,试图揭示出心灵㊁心性成长的三个环节㊂九境中的前三境(依次是个体㊁类㊁因果)属于客体境㊁觉他境,中三境(依次是时空与身心㊁意义㊁道德实践)属于主体境㊁自觉境,而后三境(依次是基督教神界㊁佛家空界㊁儒家天德流行界)则属于超越主客的绝对形上境㊂唐氏强调,前三境乃是主体游出自身之外,以观诸种客体境,但事实上,如果我们对此加以反省,便会反省到我们之所以能看到客体境,是因为我们有 一能觉他㊁知他之主体之生命心灵 ㊂另外,除了前三境应归摄于主体13之外,最后三境亦应植根在主体之上,唐君毅的理由是: 至于后三境,则由主摄客,更超主客之分,以由自觉而至超自觉之境㊂然此超主客,乃循主摄客而更进,故仍以主为主㊂其由自觉而超自觉,亦自觉有此超自觉者㊂故此三境亦可称为超主客之绝对主体境㊂ [7](P 30-32)可见,在第二代新儒家看来,主体性确是心性的基本义涵㊂①笔者按: 我思 本身并不仅限定在 认知 上,仅将之视作认知义,有将我思工具化的取向㊂实际上,我思的意义与其说是 认知 的,毋宁说是 论证性 与 审思性 的㊂将我思之义限定在认知,容易被后现代思想所反复打击;但将我思视作论证的主体或审思的主体,则不易被后现代所冲击㊂这一点是现代新儒家所未能正视的㊂笔者这一观点启发自笔者与周志羿博士的互动交流㊂另外,正因为儒家的心性之学揭示了主体性的某方面义涵,因此儒学是可以接通现代性的㊂唐君毅㊁牟宗三认为,现代性的特征与关键就是 主体性 ㊂近代哲学中,笛卡尔的我思自我㊁康德的超越的统觉之自我与道德自律之自我㊁黑格尔的精神或绝对精神之自我,都是典型的主体性哲学㊂因此,唐㊁牟特别注重将儒家心性之学与康德㊁黑格尔等主体性哲学作会通与对勘㊂唐君毅之与黑格尔,牟宗三之与康德,便是突出之例㊂不过,他们重视康德㊁黑格尔,而不特别重视笛卡尔,则大致是因为他们认为笛卡尔的我思自我只揭示出 认知 的主体性①,相对之下,康德㊁黑格尔则更能重视道德理性的自我以及运用理性之综合作用的自我,而这一面向的自我㊁主体,则与基于儒家心性而确立出来的自我㊁主体,更有会通的空间㊂因此,欧洲近代哲学特别是德国哲学,是第二代现代新儒家最重视的西方哲学形态㊂至于黑格尔之后的德国哲学流派如海德格尔的现象学与基础存在论,则并不是唐㊁牟要会通的对象,因为其哲学的主体性面向不显,甚至是反主体的㊂海德格尔哲学的核心概念 此在 (D a s e i n )虽然与自我有关,但此在作为自我,其基本义涵是自我之在世界之中(b e i n g -i n -t h e -w o r l d ),因此,关系性而非主体性是海氏哲学的特质,这就是第二代新儒家之所以肯定康德㊁黑格尔而批评海德格尔的主要原因[8](P 24-31)㊂另外,唐㊁牟㊁徐等人一致指出,儒家心性之学所呈现出来的主体性,其主要义涵是 道德的主体性 ㊂而这基于儒家心性之维而确立出来的道德主体性,则要较康德等人基于自我的智性思辨而确立出来的道德主体性,更能揭示出道德主体之蕴㊂但同时,唐㊁牟㊁徐也反省到,传统儒家的心性之学因过分强调道德主体性,未能如西方近代哲学之能正视认知㊁思辨的意义,因此不能充分开发出西方近代所能开发出来的知性的主体性和公共的主体性㊂不过,唐㊁牟等人强调,知性主体性与公共主体性则又是儒家基于心性的道德主体性之内在要求,甚至,自道德主体性而确立并生长出来的知性与公共的主体性,较之西方哲学所确立出来的知性与公共的主体性,更能把握到认知理性与公共理性的实质义涵㊂而他们之所以得出这种取向,无疑是其以儒家的心性之维奠基一切哲学思想的自然结论㊂所以,第二代新儒家在主体性的问题上,有两个努力的方向:第一,阐发和确立基于心性的道德主体性是儒学的关键和根本,并揭示出道德主体性与人道的普遍价值相连;第二,辨析道德的主体性与知性的主体性㊁公共的主体性有着内在相通性,揭示出后二者可以同时理应是道德主体性的内在要求,因此,三种主体性并非对立关系,而是相互成就㊁唇亡齿寒的关系㊂二㊁心性与道德主体性通观熊十力㊁马一浮㊁梁漱溟㊁唐君毅㊁牟宗三㊁徐复观等现代新儒家的思想,我们可以看到这一儒学思潮蕴含着共同的思想方向,此即道德主体性的确立的问题㊂可以说,对于道德主体性的阐发是现代新儒学的核心与特征所在㊂研究和阐发道德主体性的学问,称作道德形上学;按照传统的称法,即称作心性之学㊂从孔孟的仁学,到宋明理学,再到现代新儒家,都阐发心性之学,但现代新儒家则侧重在通过 道德主体性 而阐发心性之学㊂现代新儒家围绕道德主体性的论题,形成了各23自的思想系统,其中比较显著者有马一浮的 六艺论 ㊁熊十力的 新唯识论 ㊁牟宗三的 道德的形上学 ㊁唐君毅的 道德自我 ㊁ 道德理性 ㊁ 心通九境 等等㊂马一浮的六艺论是以 见性 为中心㊁以本体 工夫论为特色的诠释学系统;熊十力的新唯识论是以 见体 为中心㊁以本体 宇宙论为特色的体用论哲学;牟宗三的道德形上学侧重在阐发道德主体不但是主观的,而且是客观的,同时也是绝对的㊁形上的,从而揭示出道德具有形上的根源;唐君毅早年着力探索 道德自我 的确立问题,通过对于道德生活的本质的探寻而发现道德自我,由此证明心之本体的存在;中年唐君毅则着重发掘一切文化活动的背后皆有 道德理性 的根源;晚年唐君毅更从心与境的感通机制出发,揭示出心灵不断提升的历程,展示出 心通九境 的大系统,证立其 感通的形上学 ㊂上述证立道德主体性的哲学系统,都是从不同侧面展示出儒家的心性之学蕴涵着道德主体与道德自我㊂第一代新儒家的进路带有宇宙论与工夫论的特点,而第二代新儒家则直接从心性论入手证立道德主体与道德自我㊂在上述哲学系统中,最为学界所重视与讨论的当是熊十力㊁牟宗三一系㊂熊十力批评唯识旧师割裂心识与种子为二,由此立 翕辟成变 ㊁ 体用不二 二义,显出本心㊁本体之维,并通过此见体㊁明心之说,开启出确立道德主体性㊁道德形上学的大方向㊂不过,熊氏的本体 宇宙论有其粗疏性,未能进一步达致他所追求的量㊁境二论之相融[9](P3-10)㊂其后唐㊁牟的道德形上学与感通形上学则直接自心性而立论,不取其宇宙论面相,更显精微㊂牟宗三继承其师熊十力的方向,证立其 道德的形上学 (m o r a lm e t a p h y s i s),以显出道德的主体性及其根据㊂牟氏沟通理学与康德,并指出前者可超越后者㊂他认为,西方哲学到了康德才严肃正视道德问题,而康德强调道德的自律性则与理学有相通处㊂在康德,道德自律与意志自由相关联;但在康德处,意志自由是不可解明的设准,非人类理性可答㊂但在牟氏看来,意志自由因为是实践问题而非认知问题,故非理论设准,而是 真实存在 之 呈现 ㊂而宋明理学的 寂感真几 之说,则通过体证而直接呈现出心体性体,是即主观即客观即绝对者,从而证立其道德的形上学,揭示出道德界通于形上界㊂相比之下,康德因将自由意志视为设准,而不明其实践义涵,故只能证成道德的神学㊂在牟氏看来,只有道德的形上学才是道德的真实根基,而康德的自由意志与道德神学之说,因为是 预设 而非 呈现 ,所以难以保证其真实性,而最终会腐蚀康德的道德哲学,使之全部落空[10](P119-196)㊂除了牟宗三道德形上学系统之外,唐君毅另外确立了 感通的形上学 ㊂在唐君毅,心与境的感通作用是一切哲学思想的基础与线索,而心境之感通本身,即是心性的体现㊂从这个意义上说,一切的哲学思想都是心性的展现㊂而儒家的心性之学,则是从道德主体㊁道德实践的角度,以揭示心性之蕴;同时,道德主体㊁道德实践自身作进一步延展,则可以进入绝对的形上之境,而达至以 天德流行 为特质的道德形上学㊂唐君毅这一思想取向,与牟宗三是一致的㊂但是,唐氏通过心与境的感通机制,以说明道德意识㊁道德主体的形成,则是他的原创性观点㊂在他看来,道德意识与道德主体之所以形成,原因在于认知要求自身与存在㊁生命㊁实践相感通㊂经过他的诠释,认知的作用实际上是一种感知(感通之知)的作用㊂所以,当求知活动完成之后,心灵的感通之知,并不会将自身封闭㊁孤悬起来,而不与存在㊁生命㊁实践相感通㊂可以说,心灵的认知或感知作用,内在地要求认知能够与存在㊁生命㊁实践相结合㊂认知属于 知 的层面,存在㊁生命㊁实践则属于 行 的层面,而 行 则包括 情 与 意 ㊂而当认知内在地要求自身与情㊁意之行相感通的时候,道德意识与道德主体便呈现出来,并形成自觉的道德实践㊂由此,道德与道德主体的形成,体现为知与情㊁意之行的感通[7](P445-507)㊂因此,在唐君毅看来,道德主体之所以确立,基于心性要求知与情意之行之感通㊂同时,因为心性之感通是无止境的,因此主体之道德意识㊁道德实践之境,因心性之进一步感通,而超升至道德的形上之境,亦即 天德流行 尽性立命 境㊂牟宗三的道德形上学与唐君毅的感通形上学这两个系统可以构成互补的关系㊂为了证明心性本体的即主观即客观即绝对的义涵,牟宗三援引了宋明理学家的语录并作出诠释,但未能在义理上进行充分的展示与讨论,而这方面的遗憾,可以通过唐君毅33的感通形上学弥补㊂而牟宗三将基于儒家心性的道德形上学,与康德的道德哲学以及其他哲学形态作出对比,明确其关联与分际,这可以弥补唐君毅的感通形上学不易让人窥得不同哲学层面之分际的问题㊂整体上说,唐氏的感通形上学与牟氏的道德形上学,都能把握到儒家心性之维所蕴含的主体性义涵,因此他们选择了将儒家心性之学与康德㊁黑格尔这两个主体性哲学系统进行对勘(唐君毅在其 心灵九境 中所展示出来的心灵之层层辩证超升的历程,确与黑格尔哲学的进路相通,虽然唐君毅在某些意义上批评黑格尔)㊂这体现出他们的卓识与洞见,更体现出他们在哲学上的自觉㊂近二三十年来,有学者认为康德㊁黑格尔等哲学形态代表了较为 陈旧 的哲学观念,唐㊁牟囿于儒家的心性㊁心体之学,孤立地认为心性可以奠基一切,从而忽视了后来海德格尔㊁哈贝马斯等人重视人的关系性存在和社会性存在的面向[11](P 153)㊂这样的批评与反思,确实可以促使新儒家作出自我省思,但却抓不到唐㊁牟之所以重视康德㊁黑格尔哲学,是取其哲学中的主体性义涵㊂诚然,关系性㊁社会性的脉络,也是心性主体㊁道德主体的内在要求,但它对于主体来说,是延伸性的,而不能反过来规定心性主体的义涵㊂若不然,则心性永被关系性㊁社会性的脉络所规定,而成为变动不居之物,这对于将心性视作其思想的超越性根据的现代新儒家来说,是不可接受的㊂①笔者按:这一段的观点与内容,是笔者与周志羿㊁陈晓旭博士讨论互动的结果㊂不过,虽然唐㊁牟能够把握住心性的关键特质是道德主体性,但却混淆了 基于儒家心性的道德主体性 与 基于哲学论证的道德主体性 两个层面,而不能对两者的实质性区别有所自觉㊂所谓 基于儒家心性的道德主体性 ,是说唐㊁牟等对于道德主体性的揭示,是基于他们对于儒家心性的体证与理解的,而儒家心性的特质,在于它是主体自我的 意义抉选 ,亦即自我要以心性的当然性方向,作为其人生㊁存在㊁生命的意义的基本方向与安顿之所,这就是孔门所说的 仁以为己任 (‘论语㊃泰伯“)㊂这里的 仁 ,即是儒家的心性;这里的 以为己任 ,是指自我的人生意义,安顿在仁或心性之中而不舍离㊂但是, 基于哲学论证的道德主体性 则不同,这种取向并不加入 意义抉选 一环,也即在研究道德的过程中,不侧重关心自我的人生意义之安顿的问题,而是纯粹地要通过哲学的论证与审思的面向,探寻道德或心性的主体性义涵㊂传统儒家的心性之学,属于 基于儒家心性的道德主体性 之学;而西方近代的主体性哲学特别是康德的道德哲学,则属于 基于哲学论证的道德主体性 之学㊂前者较之后者多了一个 意义抉选 之维,而后者的工作则不一定非要形成 意义抉选 不可㊂这样一来,这两者虽然在 主体性 上有共同的态度与取向,但并非同一层面之事㊂如果人生意义安顿在儒家心性上的学者,将两者混合在同一层面来看,则肯定要认为儒家的心性之学在 境界 上 超过 ㊁ 超越 康德的道德哲学㊂牟宗三的道德形上学就是如此㊂牟氏一方面肯定康德能抓住道德的主体性义涵,另一面又批评康德的方向限制了他向儒家的道德形上学的方向而趋,儒家的心性境界应该是康德道德哲学的归宿㊂但是,如果我们区分出 心性的审思之维 (或 心性的论证之维 )与 心性的意义之维 ,我们就能够少一些比附,同时也有可能在哲学思考上获得推进①㊂三㊁由道德主体开出知性主体以道德主体性为基本立场,现代新儒家还兼顾到知性(亦可称 认知 )的主体性和公共的主体性问题㊂现代新儒家大都充分理解到,道德主体性虽然是主体的一个重要乃至根本的面向,但并非可以涵盖主体的所有内容㊂现代新儒家反思到,道德主体性的真实挺立与充分发展,离不开知性的主体性与公共的主体性的支持㊂知性主体成立科学精神和求真精神,公共主体则成立公共理性与民主精神㊂唐君毅㊁牟宗三㊁徐复观认为,道德主体性㊁政治主体性㊁知性主体性是相辅相成㊁唇亡齿寒的关系㊂他们理解到,如果知性主体与公共主体不能充分发展,则儒家所呼唤的道德主体也不会得到充分的延展与落实㊂所以,民主与科学两者是道德主体的内在要求㊂而传统儒家对于这三种主体性的关系问题,尚缺乏足够的正视㊂在思考道德主体与知性主体的关系问题上,第一代新儒家熊十力等人通过 新唯识论 等系统,试43图疏导心性㊁本心与科学的关系问题㊂熊氏认为哲学应以明见本体㊁本心为根基,因此哲学与科学异趣㊂他指出,哲学与科学的区别是性智与量智的区别㊂我们通过性智,可以明见本体;通过量智,则可获得知识㊂而性智与量智的关系颇似体与用关系,量智是性智之发用,但量智则可能因习心㊁知见的作用而堕入虚妄㊂熊十力的上述观点略显粗疏,但其洞见则启发了第二代新儒家[12](P13-23)㊂作为第二代新儒家的代表,唐君毅与牟宗三对于道德主体如何呈现或开出知性主体的问题,有着不同的思考㊂唐君毅提出了以 感通之知 为特色的知识论思想,牟宗三则提出了以 识心之执 为特色的知识论思想㊂牟宗三立足其道德形上学,发展出其 两层存有论 ㊂牟氏以康德的现象与物自身的区分为思考背景,指出这种区分属于超越的区分,可与中国哲学会通㊂但是,康德因为不将物自身视作价值概念,而视作事实概念,因此弱化了物自身对于现象的超越性意义,使得他的这种超越区分受到动摇㊂同时,康德哲学中,与物自身层面相关的上帝存在㊁灵魂不朽㊁自由意识这三个预设,也晦暗不明㊂据此,牟宗三揭示出现象与物自身之分可引申为现象界的存有论与本体界的存有论二层,由此而成两层存有论㊂本体界的存有论通过 智的直觉 或 自由无限心 而显出,中国哲学特别是宋明理学的心体㊁性体㊁本心㊁本性之说,即显出本体界的存有论,因为本心㊁性体㊁心性是自由无限心,为无所执著㊁自由无碍者,所以本体界的存有论是 无执的存有论 ㊂而现象界的存有论,则是本体界之存有(即本心㊁性体)之自身有所曲折,并对对象有所执著而显出,所以现象界的存有论是 执的存有论 ㊂这种 执 体现为心性之体自身从周流无碍的状态中显出停滞之相,形成某种 法执 ,从而实现心性本体的 自我坎陷 ㊂据此,牟宗三认为,知性主体的确立,并非由心性本体所直接作用而成,而是心性本体经过一曲折的 法执 而有[8](P1-186)㊂牟宗三的两层存有论本体界的存有论(无执的存有论)道德意识㊁自由无限心㊁智的直觉㊁物自身现象界的存有论(执的存有论)自由无限心开出知性㊁识心之执但是,唐君毅似乎并不特别同意牟氏的观点,但学界很少注意到唐君毅的论述㊂根据唐君毅的感通形上学,认知活动即是 感知 ㊁ 知之感通 ㊁ 感通之知 的活动㊂正因为认知是心与境的感通㊁感知作用,因此认知活动自身并无所执,认知的本性非但不是 法执 ,而反倒是 无执 ㊂根据其 心灵九境 的系统,认知活动是心与境的感通机制的直接体现㊂心境感通的机制是:心灵的感知作用,在其与所知之境相接的第一瞬间,并不是积极地去认知境的内容,而是先消极地隐退自身,由此让所知之境的内容显出㊂而有了这第一步之后,感知活动的第二瞬间,则是自隐而显,化消极为积极,感而遂通,从而摄受境之内容为知之内容;同时,当心灵感而遂通并有知之后,此心灵复又不执着此知,而自显归隐,以待下一步的认知活动[7](P66-67㊁P160-161)㊂在唐君毅,知之感通活动如此,道德实践的活动以及形上境界的确立,亦莫不如此㊂可以说,任何哲学思想,都是心灵㊁心性的感通机制的体现㊂而这一感通机制,可以通过 一阴一阳之谓道 (‘周易㊃系辞上“)来概括,知之感通活动就是先阴后阳㊁其后阴阳互动㊁一阴一阳的无执之流行过程㊂而如果在这个过程中心灵有所执,这就意味着认知活动之受阻,而非认知活动之进行㊂表示如下:唐君毅哲学中心灵活动的感通机制第一步先虚后实㊁先阴后阳㊁先隐后显㊁先屈后伸㊁先消极后积极第二步虚实相生㊁阴阳互构㊁隐显相依㊁屈伸相感㊁正反相继相承综上,牟宗三认为,知性主体的确立,并非由心性本体所直接作用而成,而是心性本体经过一曲折的 法执 而有;相比之下,唐君毅则没有这种曲折与法执,他恰恰是要阐发出真实的认知活动,是心灵㊁心性的直接顺畅的作用㊂显而易见,牟宗三与唐君毅的知识论思想,一是 方以智 ,一是 圆而神 ;一是 平地起土堆 ,一是 骏马奔平川 ;一是 吹皱一池春风 ,一是 江水悠悠自在流 ㊂前者提供出 曲通 版本,后者则提供出 直通 版本㊂可以说,无论是唐君毅的直通方案,抑或是牟宗53。

08-03 :现代新儒学发展的第二阶段从新中国成立至“文革”前十七年,受“五四”新文化运动的影响,这个阶段学术界一般将儒学当作封建主义的意识形态,并运用马克思主义的观点和方法加以研究。

十年文革期间,儒学成了政治斗争的工具,受到猛烈批判,几乎谈不上什么研究。

与现代新儒学在大陆的际遇相反,现代新儒学第二阶段的发展,中心已经转移到港台,起骨干作用的是从大陆去的一批新儒家学者,如钱穆、唐君毅、牟宗三、徐复观、方东美等人。

他们以新亚书院为基地,“上溯宋明书院讲学精神,并旁采西欧导师制度,以人文主义教育为宗旨,沟通世界东西文化”。

这一时期,新亚还创办了多份思想性的杂志,最有影响的是徐复观于1949年夏天创办的《民主评论》和五道于1951年初创办的《人生》杂志。

这一时期还有“以文会友,以友辅仁”的讲会,1954年牟宗三在师院发起成立“人文学会”,每两周举行一次“人文讲座”,他主讲和答疑,内容涉及中西文化而以阐明儒家思想为立国之本为主旨。

1956年牟宗三转到东海大学任教,和徐复观共同推进中国文化研究和新儒学运动,也组织过类似的师友讲习和聚会。

唐君毅在香港新亚书院也热心开办讲会,1950年开设文化讲座,除亲自主讲外,还邀请文化界名宿担任,先后共有一百多次。

1956--1958年在桂林街时有“人学讲会”,1959年7月改为“哲学会”,共举办讲座52次,坚持四年半时间。

从五十年代开始的人文讲会为现代新儒学的发展培育了一大批生力军。

这期间发生的一个标志性的事件就是,1958年,张君劢、唐君毅、牟宗三、徐复观联合署名发表的《为中国文化敬告世界人士宣言》,宣言从中国历史文化一体相联、一脉相承的统绪上强调了道统之意义,认为儒家的内圣心性之学,或称之为内圣成德之教乃是中国文化之本体,在其中蕴含着民主与科学的“种子”,因而,民主与科学是出于中国文化自身方向上的要求,是一种内在必然的发展道路。

这被看作是第二代新儒家的思想纲领。

1962年,唐君毅、牟宗三等人在香港成立一个世界性的“东方人文学会”,得到在美国、台湾、南韩、日本、欧洲、澳洲等地研究中国哲学的著名学者张君劢、梅贻宝、陈荣捷、徐复观、李相殷、宇野哲人等的支持。