储集层

- 格式:ppt

- 大小:23.21 MB

- 文档页数:123

油田开发地质学名词解释砂(砾)岩体:是指在某一沉积环境下形成的,具有一定的形态、岩性和分布特征,并以砂(砾)质为主要成分的沉积岩体。

排替压力:是某一岩样中的润湿相流体,被非润湿相流体开始排替所需的最低压力。

储集层分类:碎屑岩类储集层(砂岩、砾岩、粉砂岩)、碳酸盐岩储集层(灰岩、白云岩、礁灰岩)、其它岩类储集层(岩浆岩、变质岩、裂缝性泥岩)孔隙性与渗透性间的关系:储层孔隙性和渗透性都受岩石孔隙结构控制。

对碎屑岩而言,在有效孔隙度相同的条件下,储层孔径大、喉道粗、孔隙形状简单者渗透率高。

欠压实:孔隙中流体在排出过程中受阻或来不及排出,孔隙度不能随上覆沉积物的增加而相应减少,孔隙中的流体将具有高于静水压力的异常值。

圈闭:是指储集层中能够阻止油气运移,并使油气聚集的一种场所,通常由储集层、盖层和遮挡物三部分组成。

油气初次运移的动力:压实作用、流体热增压作用、粘土矿物脱水作用、有机质的生烃作用油气二次运移的动力和阻力:动力(浮力、水动力)、阻力(毛细管力、水动力)次生油气藏:原来地油气藏被破坏之后,一部分油气运移至地表,在地表形成各种各样的油气显示;还有一部分油气运移至新的圈闭,再次聚集形成新的油气藏。

溢出点:流体充满圈闭后,最先从圈闭中溢出的点。

闭合面积:通过溢出点的构造等高线圈出的封闭面积或其与断层线、剥蚀线、尖灭线等所封闭的面积。

闭合高度:从圈闭的最高点到溢出点之间的海拔高差。

圈闭的度量:圈闭大小由最大有效容积来度量。

它是指能容纳油气的最大体积。

V=A·h·Φe圈闭最大有效容积:取决于圈闭的闭合面积、储集层有效厚度、有效孔隙度油气聚集带:受同一个二级构造单元控制的,具有相似地质构造特征和油气聚集条件的一系列油气田的总合。

含油气盆地:地壳上具有统一地质发展史,长期以沉降为主,发生过油气生成、运移、聚集过程,并存在工业性油气藏的沉积盆地。

油气藏类型:背斜油气藏(挤压背斜油气藏、基底升降背斜油气藏、披覆背斜油气藏、塑性拱张背斜油气藏)、断层油气藏(断鼻油气藏、断块油气藏、)、刺穿油气藏、裂缝性油气藏。

储集层类型砂岩砂岩储层是最重要的岩石类型,砂岩储集层的岩类包括粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩以及未胶结或胶结松散的砂层。

其中,中砂岩、细砂岩储集物性好、分布广;粗砂岩、粉砂岩也有广泛分布。

砂岩又称中碎屑岩,指砂级陆源碎屑岩体积分数超过50%的沉积岩类,在沉积岩中的分布仅次于泥质岩,约占沉积岩的25%,我国80%以上的油气储集层为砂岩。

砂岩中的沉积组分主要是砂级陆源碎屑以单晶碎屑最常见,有些砂岩中也含相当多的岩屑。

单晶碎屑主要是石英和长石,另有少量云母和重矿物。

岩屑的母岩通常是结构致密和成分稳定的岩石。

砂岩中的基质以粘土为主,也有一些为细粉砂级碎屑,分别称为泥基和杂基。

砂岩按粒度可以分为巨砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩及粉砂岩;按杂基含量可以分为净砂岩和杂砂岩;按碎屑成分可以分为石英砂岩、长石砂岩和岩屑砂岩。

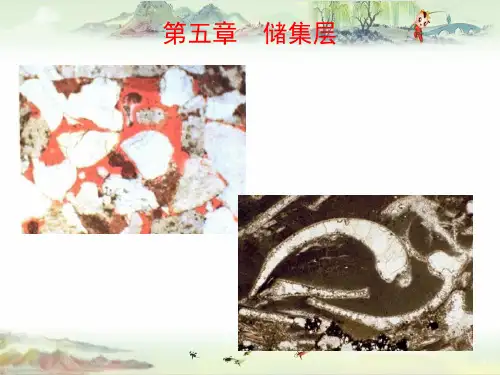

碎屑岩中孔隙类型分为5种类型:1)粒间孔隙:指局限于粒间的孔隙2)特大孔隙:按照Schmidt的标准,超过相邻颗粒直径1.2倍的孔隙属于特大孔隙。

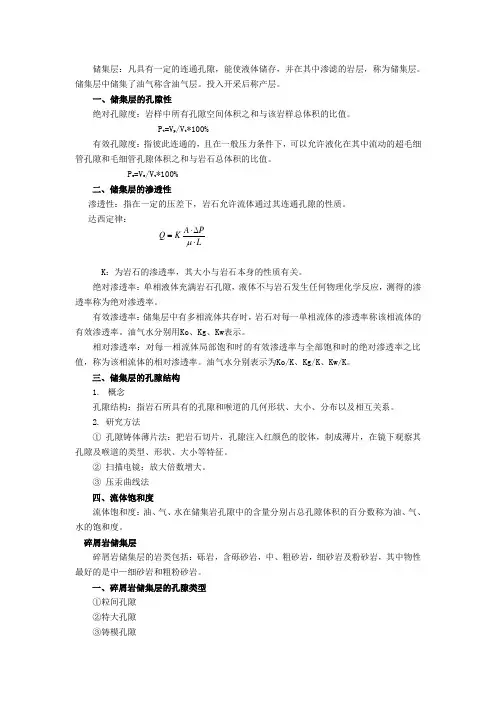

3)铸模孔隙:是指砂岩中具有一定特征几何形状的介壳碎屑、碳酸盐粒屑、结晶矿物(如盐、石膏、菱铁矿等)被溶蚀后,仍保持原组构外形的那些孔隙。

4)组分内孔隙:一切组分,如颗粒、杂基、胶结物内出现的孔隙,都属于这一类。

组分内孔隙可以是原生的(沉积的和沉积前的),也可以是成岩过程及其后新生的。

5)裂缝:与碳酸盐岩相比,碎屑岩储集层中的裂缝较为次要,但也不可忽视,当沿裂缝发生较强烈溶蚀作用时,它的作用就显得十分重要。

影响砂岩储集性的因素:1)沉积作用对储集性的影响沉积作用对砂岩的颗粒矿物成分、结构、粒度、分选、磨圆、杂基含量等方面都有着明显的控制作用,这些因素对储集性都起着不同程度的影响。

1)碎屑颗粒的矿物成分:一般认为,石英颗粒比长石颗粒更有利于储集性的改善,因为长石亲水性比石英强,石英表面束缚液体薄膜的厚度比长石颗粒薄些,且石英抗风化能力比长石强。

2)碎屑颗粒的排列方式:沉积物沉积时所形成的粒间孔隙和杂基内的微粒间孔隙的大小、形态和发育程度受碎屑颗粒的排列方式影响。

储集层的名词解释在石油工业中,储藏层通常指地下储存在其间的可以储存和产出油气的岩石层。

而与之相对应的是储集层(reservoir),储集层指的是可以储集液态或气态油气的岩石体。

储集层是石油地质学和油气工程中重要的概念。

在寻找和开发油气资源的过程中,准确定位储集层的性质和特征至关重要。

储集层有其独特的形成历史和地质构成,其性质的不同会对油气的储集、运移和产出产生重要影响。

首先,储集层的成因可以多样化。

常见的储集层形成方式包括构造储集、沉积储集和改造储集。

构造储集指的是由于地质构造的变形而形成的储集层,例如断裂、褶皱和古河道等。

沉积储集是指由于沉积作用而形成的储集层,例如河流、湖泊和海洋沉积的砂岩、泥岩等。

改造储集是指岩石原来的储藏层,在后期地质作用中发生了改变,形成了新的储集层。

其次,储集层的地质特征对于油气的储集、运移和产出至关重要。

储集岩石的孔隙度和渗透率是衡量储集层储集性能的重要指标。

孔隙度指的是岩石中孔隙的总体积占岩石总体积的百分比,而渗透率则是储集层中流体流动的能力。

除了孔隙度和渗透率,储集层的岩石组分和岩石结构也对油气的储存和流动性能产生重要影响。

储集层的研究和评价是油气勘探开发的关键环节。

通过对储集层的地质构造、储层特征、物性参数和流体性质的综合研究,可以制定合理的油气勘探和开发方案。

岩心、测井、地震等技术手段常用于获取储集层的地质信息和储层参数。

同时,流体模拟和数值模拟等数学建模方法也可以用于模拟储集层的动态流体行为和预测油气产量。

对于不同类型的储集层,开发策略和技术手段也有所差异。

获得含油气储集层后,通常需要进行油藏工程来实施油气的开采。

常见的油藏工程方法包括注水、压裂、人工举升等,以提高油气的采出程度。

此外,也需要综合考虑储集层的地质特征、产出机理和油气市场需求,制定合理的采收率目标和油气开发计划。

储集层作为石油工业中的重要概念,对于油气资源的寻找和开发具有重大意义。

了解和理解储集层的定义、成因和地质特征,有助于提高油气勘探开发的效率和成功率。

储集层:凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,称为储集层。

储集层中储集了油气称含油气层。

投入开采后称产层。

一、储集层的孔隙性绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积的比值。

P t =V p /V t *100%有效孔隙度:指彼此连通的,且在一般压力条件下,可以允许液化在其中流动的超毛细管孔隙和毛细管孔隙体积之和与岩石总体积的比值。

P e =V e /V t *100%二、储集层的渗透性渗透性:指在一定的压差下,岩石允许流体通过其连通孔隙的性质。

达西定律:K :为岩石的渗透率,其大小与岩石本身的性质有关。

绝对渗透率:单相液体充满岩石孔隙,液体不与岩石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透率。

有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。

油气水分别用Ko 、Kg 、Kw 表示。

相对渗透率:对每一相流体局部饱和时的有效渗透率与全部饱和时的绝对渗透率之比值,称为该相流体的相对渗透率。

油气水分别表示为Ko/K 、Kg/K 、Kw/K 。

三、储集层的孔隙结构1. 概念孔隙结构:指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布以及相互关系。

2. 研究方法① 孔隙铸体薄片法:把岩石切片,孔隙注入红颜色的胶体,制成薄片,在镜下观察其孔隙及喉道的类型、形状、大小等特征。

② 扫描电镜:放大倍数增大。

③ 压汞曲线法四、流体饱和度流体饱和度:油、气、水在储集岩孔隙中的含量分别占总孔隙体积的百分数称为油、气、水的饱和度。

碎屑岩储集层碎屑岩储集层的岩类包括:砾岩,含砾砂岩,中、粗砂岩,细砂岩及粉砂岩,其中物性最好的是中—细砂岩和粗粉砂岩。

一、碎屑岩储集层的孔隙类型①粒间孔隙②特大孔隙③铸模孔隙LPA K Q ⋅∆⋅=μ④组分内孔隙⑤裂缝二、影响碎屑岩储集层储集性的因素1.沉积作用是影响砂岩储层原生孔隙发育的因素矿物成分:矿物的润湿性强和抗风化能力弱,其物性差。

第二章储集层和盖层§2.0储集层和盖层我们时常从书本里或新闻节目中了解到,油田开采过程中发生井喷、喷出黑色的油柱或长舌状的火焰(人工点燃气体后),我们还知道,我国大庆油田自1959年被发现(松基3井)至今已有近五十年的历史,累计采油近20亿吨,而大庆油田仍通过磕头机源源不断地采出石油,保持较高产量的连续多年稳产,人们不禁要问,难道地下真有“油湖”或“油河”?人类历经两千多年来对油气的利用和探索,特别是经过近代150年来的油气勘探、开发实践,始终没有发现地下的“油湖”或“油河”的存在,却证实地下的石油、天然气都是储存在岩石的空隙中。

我们把凡是具有连通空隙、能使流体储存并在其中渗滤的岩石(层),称为储集岩(层)。

并非所有的储集层中都储存了油气,如果储集层中储存了油气,就称为含油气层,业已开采的含油气层称为产油气层。

储集层是油气聚集成藏的基本要素,其物理性质及其分布、发育特征直接影响甚至控制着地下油气分布状况、储量和产能。

§2.1.1储集层的物理性质储集层的物理性质通常包括其孔隙性、渗透性、孔隙结构,含油气层还包括其含油气饱和度等。

一、储集层的孔隙性储集层的孔隙性是指空隙形状、大小、连通性与发育程度。

岩石中的空隙按其形状可分为孔隙和裂缝两大类。

孔隙是三维发育的,裂缝主要是二维延展的。

较大的孔隙则笼统地称为孔洞或洞穴,“孔”与“洞”没有严格界限,一般界限为1-4mm。

按照孔隙大小可分为三种类型:超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙(表2-1)。

表2-1 孔隙/裂缝大小分类表(1)超毛细管孔隙:管形孔隙直径大于0.5mm,裂缝宽度大于0.25mm者。

在超毛细管孔中液体能在重力作用下自由流动。

岩石中的大裂缝、溶洞及胶结疏松砂岩的孔隙大多属于此类;(2)毛细管孔隙:管形孔隙直径介于0.0002mm-0.5mm之间、缝宽介于0.0001mm-0.25mm之间者。

在毛细管孔中,由于液体质点之间及液体与孔隙壁之间均处于分子引力的作用下,故其中的液体在重力作用下不能自由流动。