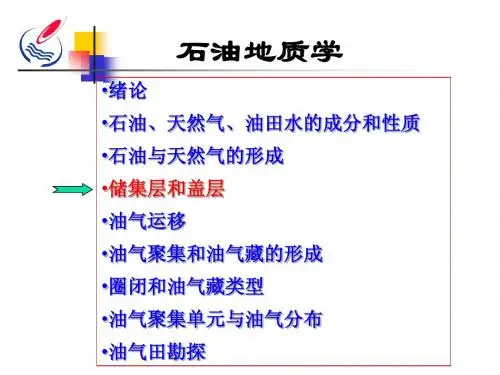

储集层和盖层

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:2

对储集层有各种分类方案。

按岩类分为:碎屑岩储层、碳酸盐岩储层、特殊岩类储层(包括岩浆岩、变质岩、泥质岩等)按储集空间类型分为:孔隙型储层、裂缝型储层、孔缝型储层、缝洞型储层、孔洞型储层、孔缝洞复合型储层按渗透率的大小分为:高渗储层、中渗储层、低渗储层陆源碎屑岩砾岩(>2mm)砂岩(2-0.05)粉砂岩(0.05-0.005)泥质岩(<0.005)碳酸盐岩灰岩内碎屑灰岩生物碎屑灰岩鲕状灰岩生物灰岩白云岩火山碎屑岩集块岩(>64mm) 火山角砾岩(64-2) 凝灰岩(<2)其它沉积岩硅质岩磷质岩铁质岩绝对渗透率:若岩石中仅有一种流体存在,而且这种流体不与岩石起任何物理、化学反应,这种条件下所反映的渗透率称为岩石的绝对渗透率。

单相渗透率:指单相流体通过岩体孔、裂隙时的渗透率。

有效渗透率:岩石孔隙中多相流体共存时,岩石对其中每相流体的渗透率,称相渗透率。

Ko、Kg、Kw。

相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值油水气饱和度油、气、水在储层孔隙中的体积分别占总孔隙体积的百分数分别称为油、气、水的饱和度。

束缚水:被吸附在颗粒表面或孔隙内,不能自由流动,在油气排采中,不能驱除的那部分水分。

微细毛管孔道中的毛管滞水,亲水岩石颗粒表面的薄膜滞水束缚水饱和度:含油岩层中不可驱替水的体积与岩石总孔隙体积之比。

影响束缚水饱和度的主要因素:孔隙结构泥质含量流体性质残余油饱和度:当被工作剂驱洗过或油藏能量枯竭,不能够继续产出工业油流的时候,油层中仍滞留的石油体积占油层孔隙总体积的百分数,称残余油饱和度。

剩余油:目前尚未采出、并且尚未经工作剂驱洗或波及到的,通过加深对地下储层的认识、改善开发方案或开采工艺水平等措施可以采出的油,称剩余油。

剩余油饱和度:剩余油占油层孔隙总体积的百分数,为剩余油饱和度孔隙结构的测试:压汞法,毛细管压力曲线排驱压力的物理意义:润湿相被非润湿相流体排替所需要的最小压力。

在毛管压力曲线上,就是沿着曲线的平坦部分作切线与纵轴相交的压力值。

简述烃源岩层储集层盖层特征的差异性

1)烃源层:暗色、细粒、富含有机质及微体生物化石,常见分散状黄铁矿,偶见原生油苗。

暗色的泥质岩类和富含泥质的碳酸盐岩类。

2)储层:储集空间发育,孔渗性好,具有一定厚度,横向连续性好。

各类砂砾岩(砾岩粗砂岩中砂岩细砂岩粉砂岩)、储集空间发育的灰岩(内碎屑灰岩、生物灰岩、鲕粒灰岩、生物礁灰岩等)和藻屑白云岩、次生白云岩等。

3)盖层:岩性致密,孔隙度、渗透率低,排替压力高,分布稳定,且具有一定厚度的可塑性岩层。

泥页岩、膏盐岩、致密灰岩等。

第二章储集层和盖层地下岩石中之所以能够储存石油、天然气,其基本条件是这类岩石的孔隙性比较好,能够提供给油气以储集空间;同时还具有比较好的渗透性,允许油气注入其孔隙空间。

这种具有连通孔隙、允许油气在其中渗滤的岩石就是储集岩。

储集岩的概念只表明其具备储集油气的能力,并非一定都已储集油气。

储集了油气的储集层可称为含油气层。

业已开采的含油气层称为产油气层。

虽然理论上没有岩性限制,但实际上已发现的油气绝大多数产自沉积岩层,其中以砂岩和碳酸盐岩最为重要。

因此,储集岩又被习惯性称做储集层(简称储层)。

早在油气注入之前,储层的孔隙(或裂隙)中应该是饱含地层水的。

由于石油天然气通常比油田水的密度要小,在地下岩石孔隙中,由于受油田水的浮力驱使,油气通常具有向上倾方向渗流的趋势。

如果储层上方发育致密岩层,则对油气向上逸散能起阻止作用。

位于储集层的上方、能够阻止油气向上逸散的岩石形象地叫做盖岩,也习惯地叫做(封)盖层。

盖层和储层对油气所发生的作用是相反的。

对于储层,其孔隙度和渗透率越大,评价越好;盖层则越致密越好。

但两者在本质上是相对而言的。

盖层也不是绝对没有孔隙,只是非常致密、孔隙半径很小、能对下方的油气发生足够大的毛细管阻力。

盖层主要依靠这种毛细管压力来封闭油气。

储集层的物理性质通常包括其孔隙性、渗透性、孔隙结构,含油气层还包括其含油气饱和度等。

第一节储集层的物理性质一、储集层的孔隙性储集层的孔隙性是指空隙形状、大小、连通性与发育程度。

岩石中的空隙按其形状可分为孔隙和裂缝两大类。

孔隙是三维发育的,裂缝主要是二维延展的。

较大的孔隙则笼统地称为孔洞或洞穴,“孔”与“洞”没有严格界限,一般界限为1-4mm。

按照孔隙大小可分为三种类型:超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙(表2-1)。

表2-1孔隙/裂缝大小分类表(1)超毛细管孔隙:管形孔隙直径大于0.5mm ,裂缝宽度大于0.25mm 者。

在超毛细管孔中液体能在重力作用下自由流动。