第二章 变形观测系统布设

- 格式:ppt

- 大小:17.97 MB

- 文档页数:24

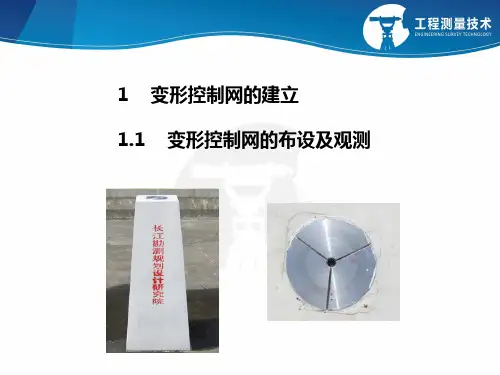

126 |CHINA HOUSING FACILITIES 程项目一般其水平位移观测工作基点通常采用带有强制归心装置的观测墩,以保证仪器架设时不会发生水平方向上的移动,其垂直位移观测工作基点通常采用钢管标埋设,在特殊地区采用双金属标埋设,以保证在使用过程中基准点不会发生垂直方向上的变化。

其中,工作基点较为特殊的是在一般小型工程项目上,在满足视线条件较好的前提下,在基准点满足观测的要求下,小型项目可以不用建立工作基点,允许在基准点上直接观测变形观测点。

1.3变形观测点变形观测点通常设立在能直观反映变形体变形特征的位置上,比如房屋的房角或房顶,边坡的底部、中部、下部等,根据建筑物不同变形特征设置不同变形监测点。

通过周期观测或者持续观测,可根据观测数据计算分析出变形体沿时间的变形量曲线图。

Copyright ©博看网. All Rights Reserved.1272023.08 |以基准点或者工作基点为参考建立测区监测基准网,周期性观测变形体上的变形观测数据对比、或者与首期观测数据对比,与上一期变形监测数据对比获得变形体单次变累计变形量,制作相应的变形量曲线图。

基本点和工作基点作为工程项目中观测变形监测基准网的稳定性和可靠性非常重要,只有保证的监测基准网的稳定性和可靠性,。

在实际变形监测工程项目中,需要经常对监测基准网的稳定情况进行复测。

因此,工程项目不同来选用相应方式。

监测基准网一般分为水平位移监测基准网和垂直位移规三角形网、卫星定位测量控制网、符合导线网、闭合导线网、以及视准线轴线等形或者轴线两端设立校核点。

水平位移监测基准网一般采用独立坐标系统,且采用一次与国家2000大地坐标系联测。

长条形建筑物或构筑物的水平位移监测基准网在建网中。

在国家大型工程布设水平位移监测基准网时,需要考虑控制网的精度、灵敏度和位,适合采用带有强制对中装置的观测墩,水平位移监测基准网网点的水平角观测,全站仪进行测量。

变形观测点的布设原则一、引言变形观测是地质勘探工作中非常重要的一项内容,它可以帮助我们了解地壳运动和地质构造变化的情况。

为了准确获取地壳变形信息,布设变形观测点是至关重要的。

本文将介绍一些布设变形观测点的原则,以帮助读者更好地理解和运用这些原则。

二、布设原则1.地质构造特征原则变形观测点应布设在具有明显地质构造特征的地区,例如断裂带、褶皱带等。

这些区域往往存在较大的地壳运动和变形,通过在这些区域布设观测点可以更好地监测地壳的变化。

2.地形条件原则变形观测点应尽可能布设在地形条件较为平坦、稳定的地区,以减小地形起伏对变形观测的影响。

同时,避免选择存在人类活动频繁的地方,以防止人为因素对观测数据的干扰。

3.地质物质特性原则变形观测点应选择地质物质特性较为稳定的地区,避免选择存在较大地质灾害风险的地方,以确保观测数据的准确性和可靠性。

同时,需要考虑地下介质的类型和性质,选择适合布设变形观测点的地质环境。

4.地壳运动趋势原则变形观测点的布设应尽可能覆盖地质构造的运动趋势,以全面了解地壳运动的变化情况。

例如,选择不同方向的观测点,可以更好地掌握地壳运动的空间分布规律。

5.观测点间距原则变形观测点的布设应根据地壳变形的特点和观测目的合理确定观测点的间距。

一般来说,观测点间距应尽可能均匀分布,以确保观测数据的全面性和可比性。

6.观测设备布设原则变形观测点的布设应考虑观测设备的要求和布设条件。

观测设备需要安装在稳定的基础上,并与地下介质有良好的接触,以保证观测数据的准确性和稳定性。

7.观测时间原则变形观测点的布设应根据观测目的和观测时间确定观测点的数量和布设位置。

长期观测点可以布设在地质稳定、地形平坦的地区,短期观测点可以布设在地质灾害频发、地质环境复杂的地方。

8.观测数据共享原则变形观测点的布设应尽量选择已有观测点的周边地区,以利于观测数据的共享和比较分析。

这样可以提高观测数据的可靠性和有效性,减少重复观测的成本和工作量。

变形观测设计方案变形观测是一种重要的实验研究方法,它通过对被研究对象在不同时间点的观察,揭示其变化和演化过程。

变形观测设计方案是进行变形观测的基础,下面我将提供一个1200字以上的变形观测设计方案,以帮助您更好地开展研究。

实验目的:本实验旨在通过变形观测,研究地区地壳变形的时空特征及其与地质构造的关系,为地质灾害的防控提供科学依据。

实验内容:本实验将在地区选取若干观测点,采用变形观测技术对地壳运动进行监测。

观测点的选择应考虑地壳变形的主要影响因素,如构造活动、地震活动、岩石性质等。

观测点的布设应尽可能避开人为干扰,并考虑被观测对象的代表性。

实验时间:本实验将持续一年时间,每月进行一次观测。

观测时间的选择应考虑季节变化的影响,并尽量避开恶劣天气条件。

实验方法:1.GPS观测:在每个观测点布设GPS接收器,记录其经纬度和海拔高度,并设置观测间隔为10分钟。

GPS观测可通过卫星信号的接收,精确测量地表点的水平位移和垂直位移。

2. InSAR观测:选择适当的星载雷达卫星,对目标地区进行InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar)观测。

通过计算雷达信号在地表发生的位移,可以获得地表点的水平位移和垂直位移。

3.GNSS观测:选取两个相距较远但相对稳定的GNSS基准站,在观测区域分别设置移位观测点。

使用GNSS接收器定期进行观测,以获得地表点的水平位移和垂直位移。

4.环境监测:在每个观测点布设环境监测仪器,记录温度、湿度、风速、气压等环境参数。

通过对环境参数的分析,可以了解环境变化对地壳变形的影响。

数据处理:1.GPS数据处理:对每个观测点的GPS数据进行差分处理,得到相对位移数据。

然后将相对位移数据转化为绝对位移数据,以最稳定的基准站为基准。

2.InSAR数据处理:使用InSAR算法处理卫星雷达数据,得到每个观测点的位移数据。

通过多时相的InSAR数据叠加,可以获取地表点的变形速率和变形梯度。

第二章第二章 变形监测技术及实施原则第一节静态变形监测的方法一、光电监测技术光电监测主要是指用常规测量仪器(经纬仪、测距仪、水准仪、全站仪)通过测量角度、边长和高程的变化来测定变形量,它们是目前变形监测的主要手段。

常用的地面监测方法包括两方向(或三方向)的角度前方交会法、双边距离交会法、极坐标法、自由设站法、视准线法、小角法及几何水准测量法,以及精密三角高程测量法等。

角度交会、距离交会等可用于监测变形体的二维(X、Y方向)位移;视准线法、小角法、测距法则是用于观测变形体的水平单向位移;几何水准测量法、精密三角高程测量法观测变形体的垂直位移。

(一)光学测量方法1.角度交会变形观测中,使用角度前方交会能迅速且费用较少地得到大量待定点坐标及其平面位移,这些待定点分布在难于到达的地方如危险滑动岩面、坝面、烟囱等,交会法实施有两个特点及要求:囱等,交会法实施有两个特点及要求:1)1)1)两测站点两测站点位置在观测周期中不变;位置在观测周期中不变;2)2)2)不同观测周期网形保持不同观测周期网形保持不变。

我们知道前方交会求水平位移的误差主要与测角误差m 、交会角、交会角γγ、两个测站观测角、两个测站观测角αα、β及测站基线D 有关。

因此变形观测使用的经纬仪,测角精度越高越好,一般应在±1″以上,如以上,如J1J1J1、、T3T3等精密等等精密等经纬仪,观测前要注意交会角大小的控制,一般当m 、D 一定时,当交会角一定时,当交会角γγ=90°时,位移值误差最小,而当小,而当γγ>150°或γ<30°时,位移值误差迅速增大。

2.光学准直法1)几何光学准直:一般采用活动觇标法。

活动觇标如图2-1所示,其觇牌可在基座上沿水平方向左右移动,并可读出移动量。

在准直线两端A、B点分别安置经纬仪和固定觇标,在位移观测点P安置活动觇标。

经纬仪盘左照准B点后,指挥P的活动觇标,使其觇牌从一侧移动到望远镜的十字丝上,读取活动觇标的分划尺读数。