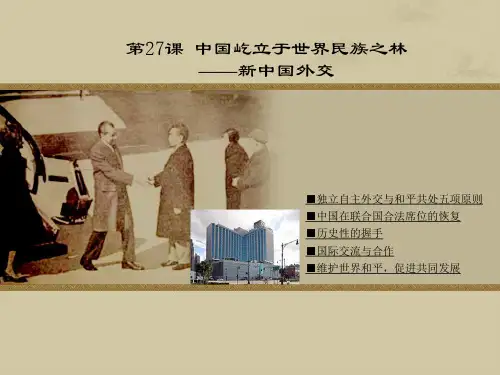

第26课 中国屹立于世界民族之林

- 格式:ppt

- 大小:149.50 KB

- 文档页数:24

国际舞台上的中国智慧(1)——新中国十一届三中全会前的外交一、教材分析《屹立于世界民族之林——新中国外交》是《普通高中课程标准实验教科书·历史必修·第一册》(岳麓版)第七单元“复杂多样的当代世界”第27课。

本课第一目“和平共处五项原则”,介绍了倡导和平共处五项原则的时代背景,和平共处五项原则的内容、应用和历史意义。

第二目“中国在联合国合法席位的恢复”,重点是恢复的原因。

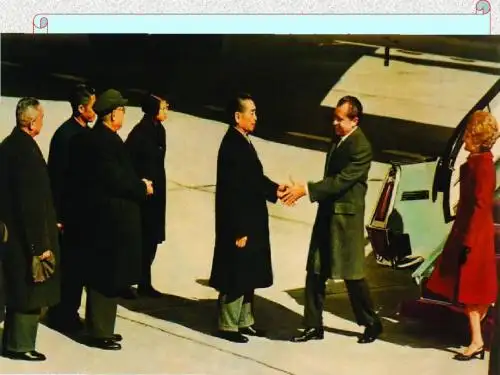

第三目“历史性的握手”,介绍中美关系、中日关系的改善,重点是背景和意义。

第四目“国际交流与合作”,介绍中国在经济领域的国际交流与合作,体现外交为我国现代化建设创造了良好的外部环境。

第五目“维护世界和平,促进共同发展”,介绍了20世纪80年代以来我国为维护世界和平方面所做出的巨大贡献。

这些内容较为繁杂,需要重新整理线索,方便学生记忆。

故在本课教学中,我将本课知识点以年代为线索划分,分成50年代、60年代、70年代和十一届三中全会后的外交四个部分。

本课既涵盖了国民党政府屈辱外交的终结,也标志着新中国独立和平外交的开始,因此处于承上启下的地位,不同时期中国的外交政策及主要的外交活动与成就,同时体现了中国综合国力的提升过程,因此本课的学习对更好地把握中国经济的发展和正确理解目前紧张的中美关系有着十分重要的作用。

这一内容在2016年高考中以选择题的形式出现,在今年的高考中也极有可能会出现。

二、学情分析高三(14)班在我校属于文科次重点班,但是基础还是普遍较为薄弱,且学生在复习阶段学习热情已有所降低。

班里学生经历了高一高二两年多的时间的历史学习后,已经对知识框架有了一定的了解。

对于已经学过的知识点,部分学生仍旧存在时空架构和历史解释方面的问题,对于答题正确率有着比较大的影响。

因此,我将在导学案中以表格的形式帮助学生排查基础知识,并对难以理解的概念进行归纳,最后挑选了适量的优质题目以供学生训练。

在本课讲授过程中会适当插入一些当前中美、中印外交时事和中国外交部发言人的图片材料,以此提升学生的学习兴趣。

第26课中国屹立于世界民族之林--新中国外交一、建国初期的中国外交1.建国初期的外交方针:独立自主的和平外交方针2.建国初期的外交政策“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”、“一边倒”。

建国初期“三大政策”的含义:①“另起炉灶”就是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等的外交关系。

②“打扫干净屋子再请客”就是要在彻底清除旧中国遗留下来的帝国主义在华特权和残余势力之后,再请客人进来.③“一边倒”就是鉴于当时的国际环境和历史条件,中国政府在外交上坚定地站在社会主义阵营一边。

扼杀3.建国初期主要外交成果(1)建国一周年与17国建立外交关系(2)1953年提出和平共处五项原则:中国与印度、缅甸等国共同倡导五项原则是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

它的提出标志着新中国外交政策的成熟,它超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性成为了解决国与国之间关系的基本准则.(解放初期外交最大成就,特点:包容性、开放性)包容性是指:五项原则既适用于社会制度相同的国家,也适用于社会制度不同的国家;既适用于发展中国家,也适用于发达国家;既适用于国家间的政治关系,也适用于国家间的经济关系。

开放性是指:和平共处五项原则是和平的原则,也是发展的原则,在不同历史时期它能容纳不同的时代内容,其内涵随着时代的发展而不断得到充实和丰富。

(3)1954年参加日内瓦会议: 中国第一次以五大国的身份参加的国际会议(4)1955年参加万隆会议: 周恩来提出“求同存异”的方针同:相同的历史境遇(即大多数与会国家都遭受过殖民主义侵略)和历史任务(摆脱侵略发展经济)异:意识形态和社会制度的差异和平共处五项原则与建国初的“三大政策”相比有哪些不同?三大政策鲜明地体现了倒向社会主义一边的外交政策;和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,是对“一边倒”政策的突破和发展.二、七十年代的中国外交成果1.中国在联合国合法席位的恢复(1)原因:①中国综合国力上升,国际地位提高②美国霸权地位相对衰弱③亚非拉发展中国家在联合国的作用增强(2)标志:1971年第26届联大,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。