看民国小学课本

- 格式:doc

- 大小:617.00 KB

- 文档页数:6

民国小学语文教材与统编本小学语文教材注音与识字对比分析民国小学语文教材与统编本小学语文教材注音与识字对比分析本文将教育部编义务教育语文教科书(小学)(简称部编本,又叫统编本)与民国中后期的四套小学语文教材(《国语读本》、《小学国语读本》、《复兴国语教科书》、《新生活教科书-国语》)进行对比分析,运用定量研究法,以字为单位对教材进行量化处理、数据统计,最后以图表的形式对比两种教科书在注音与识字两个方面的优缺点,并为教材的编写提供科学的建议。

全文共分为四章。

第一章为绪论,交代本课题的研究现状、研究价值、研究思路和方法等。

第二章是注音方面的对比与分析,着力于解决“拼音什么时候学”、“学到什么程度”、“先识字还是先拼音”三个尚存争议的问题。

通过对比发现,统编本教材在第一学年第一学期便开始汉语拼音教学,开始时间较早;民国小学语文教材在第三、四学年才开始正式学习注音字母,开始时间较晚。

统编本小学语文教材和民国小学语文教材对拼音教学的程度要求均为“四会”,即会认、会读、会拼、会查字典。

统编本小学语文教材“先识字后拼音”;民国小学语文教材“字音同步”。

通过分析各时期的课程标准和以往的教育学、心理学研究成果,本文得出以下结论:拼音教学的最佳学段是第一学段;拼音教学的程度要求“四会”即可;拼音教学应该在认识大量汉字之前进行。

第三章是识字方面的对比与分析,通过大量的数据统计,对比了民国小学语文教材与统编本小学语文教材在选字用字和生字复现两个方面的情况,也发现了统编本一些不合理的地方。

在选字用字上,统编本总字量很大,八册共计91507字,且字种数严重超过生字量,如第一学期生字量300个,字种数却有710个,仅第一学期的字种数就比生字量多了410个,这就意味着学生刚入小学就有超过一倍的字是没学但出现了的,也就是超出字,全八册超出字足足占了58%,这种做法违背了素质教育零起点的要求,且学生是否能够接受这样的安排值得商榷。

而民国四套小学语文教材八册总字量基本在5万左右,仅为统编本教材总字量的1/2左右。

重读民国小学课本文/李海阳051休闲读品1近几年,《开明国语课本》《共和国教科书新国文》等民国老教科书系列在网上收获好评一片,重印本甚至卖断市了,连出版社都没货。

对比现行的儿童教科书,儿童出版领域的“民国热”确实反映出一些问题。

多年以来,小学教育实施了改革,以培养小学生的综合素质为主,按照新的课程标准,小学《语文》教科书重新选编了内容。

为了弥补现行小学语文教材编写中所存在的各种缺憾,人们开始关注民国时期的儿童教科书,获得了一定的启发。

民国时期,中国的儿童教育研究已经进入到系统化阶段,当时编写的儿童教材及图书以原创为主,质量是非常高的。

民国时期政权动荡,政治风云变幻不定,当时的教育家们认识到“儿童是中国最后的救星”,因此对儿童教育研究极为重视。

很多著名的教育家都参与到儿童教育研究中,并将教育成果投入到实践。

如叶圣陶、丰子恺、朱自清、吕叔湘、蔡元培、顾颉刚、张元济等文人名士,更是热心于小学课本的编撰,负起“这担责任的事”。

编写小学语文课本必然要体现出儿童文学性,这样才能激发儿童的阅读兴趣,多角度地发展他们的才能智慧。

中国著名的教育家叶圣陶正是出于这样的教育理念编写了《开明小学国语课本》。

这本教材为1932年编写的,包括初小6册、高小4册。

叶圣陶用了一年的时间才将编写工作完成,同时丰子恺先生绘配插图。

《开明小学国语课本》中的课文超过了400篇,超过50%是原创作品,另外的不到50%也是在原有文章的基础上二度创作而成,没有一篇语文课文是原版照抄而来的。

《共和国教科书新国文》为张元济等人编写,为了做到编写内容的精益求精,并没有在1912年元月为了庆祝民国成立而出版,而是推迟了出版时间,直到当年的秋季才开始发行,其目的就是要保证这本书的质量。

可见,民国时期的教科书编写是责任重于利益。

教科书从编写到修订,每一个程序都要严把质量关,不可以为了获得政治与经济利益而粗制滥造。

2民国老课本有其自身的多种魅力,下面具体来看。

读《开明国语课本》有感龚轶斌给孩子们编写语文课本,当然要着眼于培养他们的阅读能力和写作能力,因而教材必须符合语文训练的规律和程序。

但是这还不够。

小学生既是儿童,他们的语文课本必是儿童文学,才能引起他们的兴趣,使他们乐于阅读,从而发展他们多方面的智慧。

——叶圣陶著名文学家及教育家叶圣陶先生以毛笔亲手所书的文字,清新简单却又蕴含哲理,符合儿童天性的文字字字飘香,丰子恺先生所画的插图栩栩如生、亲切可人,读来说不出的舒服。

七年的文学学习,其中三年是古典文学,在一个个痴迷于古典文学的老师的熏陶下,虽然对博大精神的古典我只是学的些许皮毛,但是对于古典文学的爱却早已深入骨髓。

所以在看多了现代教材时,翻起文学大师们倾心倾力为孩子们所编写的这套教材时,内心是充满着喜悦,无法释手的。

刚刚拿到就一口气读了个大半。

叶圣陶先生可以说是中国少有创作童话的作家,至今仍然记得小时候所读先生的一篇关于石像的童话,可见先生的文字对儿时的我的魅力之大。

之前亦很喜欢丰子恺先生散文中所传递的那份家庭生活的恬淡与温馨,那篇写儿女的文章处处透着先生的一片童心。

两人均是热爱孩子并且愿意设身处地了解孩子的人,所以在他们所编写的教材中始终是站在孩子的角度去写的,少了很多成年人的色彩,也正是因为这样,在如今教材泛滥的情形下,这套民国的教材课本却能够继续脱颖而出,给教材界带来一股清新的空气。

《开明国语课本》第10课:“三只牛吃草。

一只羊也吃草。

一只羊不吃草,他看着花。

”这是乡下见多不怪的景象,叶圣陶用最朴实的语言将其直观呈现,却令人怦然心动。

我想,读过这篇课文的孩子,一定会随时留意路边山上的每一朵小花,去欣赏它们的美。

苏联作家巴别尔在小说《觉醒》中说:“一个人,如果他不曾像一块石头或一个动物那样生活在大自然之中,他就一辈子也写不出两行有价值的东西来。

”而我们现在,即便是乡下的孩子们,也被严丝密缝地关进了教室,与大自然隔绝开来。

第18课:“太阳,太阳,你起得早。

民国小学语文教材研究一、本文概述《民国小学语文教材研究》一文旨在深入探讨民国时期小学语文教材的历史背景、特点及其对现代教育的影响。

通过对民国小学语文教材的深入研究,本文旨在揭示其教育价值、文化内涵以及其在现代教育体系中的独特地位。

文章首先概述了民国时期的社会历史背景,为分析语文教材提供了宏观的历史视角。

随后,文章将详细梳理民国小学语文教材的编纂历程、内容特点及其教育理念,旨在揭示其在中国现代教育史上的重要地位。

本文还将对民国小学语文教材进行综合评价,分析其优点与不足,以期为现代教育改革提供借鉴与启示。

通过本文的研究,我们期望能够更全面地认识和理解民国小学语文教材的历史价值及其对现代教育的影响,为当前小学语文教育的发展提供有益的参考。

二、民国小学语文教材的发展历程民国时期的小学语文教材,历经了多次变革与发展,其历程不仅反映了当时社会的变迁,也映射出教育观念的更新与演进。

从民国初年的新式学堂教材,到抗战时期的战时教育,再到解放前夕的新民主主义教育,民国小学语文教材经历了从初创、发展到成熟的阶段。

初创阶段,民国政府在推动教育现代化的过程中,开始着手编订新式学堂的教材。

这一时期的小学语文教材,以传统经典为主要内容,同时融入了一些新式的知识元素,如自然科学、社会常识等。

这些教材在形式上也开始尝试采用图文并茂的方式,以激发学生的学习兴趣。

随着社会的动荡与变革,抗战时期的小学语文教材呈现出鲜明的战时特色。

教材内容强调民族精神、国家意识,以培养学生的爱国情怀为主要目标。

同时,为了适应战争环境,教材也增加了一些与战争相关的知识,如防空、救护等。

解放前夕,随着新民主主义革命的胜利,民国小学语文教材也迎来了其成熟阶段。

这一时期的教材,更加注重儿童的心理特点和学习规律,强调教材的趣味性和实用性。

教材内容也更加丰富多样,包括文学、历史、地理等多个领域,为学生提供了更加全面的知识素养。

民国小学语文教材的发展历程,是一个不断适应社会变革、推动教育现代化的过程。

民国晚期小学科学教材特点分析作者:李华来源:《湖北教育·科学课》2017年第04期近年来,人们对于民国课本的研究兴趣日益浓厚,相关文献不断涌现。

但是,关于民国晚期(1937~1949)小学科学教材的研究并不多见。

那么,这个时期的小学科学教材有什么特点对今后的课程编制工作有什么启示?围绕这些问题,本文以民国课本《高级小学自然课本》为例,进行简要分析和探讨。

一、《高级小学自然课本》的基本信息《高级小学自然课本》是一套由国民政府教育部直属机构国立编译馆主编的高级小学(相当于如今的小学高年级段)教科书,其首次出版时间是1946年,1947年进行了第一次修订。

与教科书配套的教师教学用书《高级小学自然教学指引》于1948年出版。

《高级小学自然课本》共分4册(每册对应一个学期),黑白本,32开,各册页码依次为63、65、72、78,版式规范,图文并茂。

与教科书配套的教师教学参考用书也是每个学期一册。

二、《高级小学自然课本》的出版背景这套教材出版于抗日战争胜利以后,对其出版有重大影响的历史事件有二:一是1937年抗日战争全面爆发;二是1942年国民政府教育部颁发的《小学高级自然科课程标准》。

1937年7月7日,日本帝国主义对我国发动了全面进攻。

在不到半年的时间里,北平、上海、南京等几大城市先后沦陷,国民政府被迫迁都重庆。

抗日战争的全面爆发,使得以商务印书馆和中华书局为代表的民营出版机构受到毁灭性打击,人力、物力严重短缺,教科书的编写、出版工作被迫停滞。

为了解决后方学校面临的“书荒”问题,由国立编译馆主编的“国定教科书”顺势推出,并于抗日战争胜利以后成为主流教材,民营出版机构则逐步沦为“国定教科书”的出版、印刷机构。

1942年,国民政府教育部对小学科学(时称“自然”)课程标准进行了再次修订,颁布了《小学高级自然科课程标准》。

不过,由于战争的影响,只有一家国民党的出版机构——正中书局及时按照新的课程标准编写、出版了新版教科书《新中国教科书高级小学自然》(1943年8月出版),1937年以前的教科书出版龙头商务印书馆、中华书局等民营出版机构均未做出反应。

开明国语课本普通文民国时期小学语文课文选粹生活故事父母之恩人初生时,饥不能自食,寒不能自衣,父母乳哺之、怀抱之。

有疾,则为延医诊治。

及年稍长,又使入学。

其劳苦如此,为子女者,岂可忘其恩乎?《女子国文教科书(初小)》第四册第二十四课,(清)戴克敦等编纂,高凤谦、张元济校订,商务印书馆民国元年至二年订正版记叙文记叙文普通文路遇先生余儿行路中,遇先生。

鞠躬行礼,正立路旁。

先生有命,儿敬听之。

先生有问,又敬答之。

俟先生去,然后行。

人皆称为知礼。

《共和国教科书新国文》第四册第七课,(清)庄俞、沈颐编纂,高凤谦、张元济校,商务印书馆民国元年至五年版自立凡物莫不有死。

草、木、鸟、兽、昆虫,有朝生而暮死者,有春夏生而秋冬死者,有十年百年千年而死者。

虽有迟速,相去曾几何时?唯人亦然。

方其生时,劳之以所为,淫之以所好,汩之以所思。

其经营不已,若无复有尽期者。

及其气散而死,则然不能肉其白骨,与草木、鸟兽、昆虫之变灭何异乎?君子知之,故不以形体之有无为生死,而以志气之消长为生死。

吾今日形体无恙而志气已竭,斯为死矣。

吾志气配乎道义,发乎文章,且与天地同流,而奚有于形体乎?固简策所载古圣贤人,虽死已久矣,而其辉光常如日星之烂然,盖其人至今存也。

然则死而不死,亦在人之自为之而已。

士宜何如自立哉?《共和国教科书新国文(高小)》第二册第四课,(清)樊炳清、庄俞编辑,高凤谦、张元济校订,商务印书馆民国二年至九年版蜗牛之教训童子自校归,默默然若有所思,母怪而问之。

童子曰:“今日习算,我答数未合,同学皆笑我,号我为钝人;我思此钝人之名,胡独加诸我者?”母曰:“钝何害!汝不见墙上之蜗牛乎?其行甚迟,而奋进不已,卒造乎其极。

汝苟以蜗牛为法,则勤必有功,虽钝何害!”童子闻言,遂勤学。

无何,童子学大进。

每试,辄冠其曹。

向之号为钝人者怪之。

童子曰:“此蜗牛之所教也。

蜗牛缘壁行,虽纡缓而行不止;吾见而感之,因力学不倦,遂得有今日。

使非蜗牛,吾无以致此。

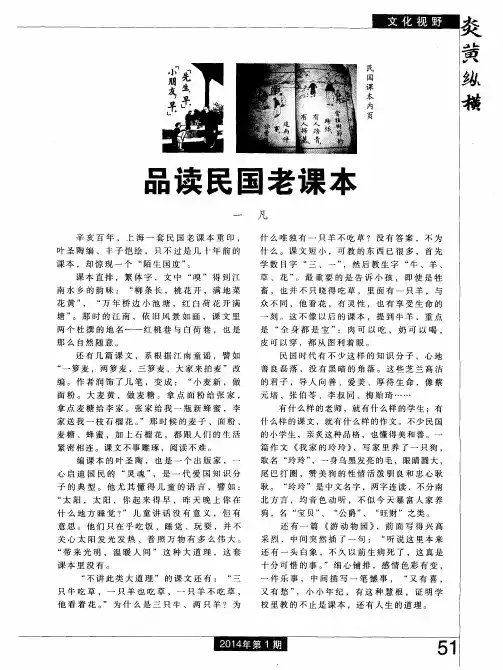

民国小学教材:一面永不过时的照妖镜民国公民课本插图01本来不想再说教材话题了,但一条留言让我心意难平。

前天我写了一篇《小学教材插图太丑?看看民国教材插图,你会发现这不是丑,而是很丑》,然后有读者这样留言:“就像作者,不用建国后的小学优秀教材举例而用民国,难道新中国后就没有优秀美感的插图了吗?难道只是随便举例吗?心之不正,术必有邪!”意思是说我用民国教材来举例,心术不正,应该用建国后优美的教材插图。

民国公民课本插图我思考良久,没有回复。

诛心之论,是没法讲道理的。

要是用这种思维来看我的文章,那还不如取关,免得相互膈应。

我写了那么多民国军阀混战的文章,是不是篇篇都要问一句:你老写民国是何居心,为什么不写建国后的历史?在这里解释一下:我没有什么居心,我乐意!其实在那篇文章中,我写过这么一段话:“可以看看80后90后那一代的教材插图,也可以看看民国时期的小学教材插图。

前者大家看得多了,经典自不必多说,民国时期的教材大家看得少,恰好我手上有些民国教材的资料,所以我多放点图让大家欣赏。

”我不知道这个读者是没有看见,还是视而不见。

民国公民课本插图02我不是民国粉。

民国是个失败的时代,占人口绝大多数的普通人生活艰辛,幸福感低,所以整体上它并不值得吹捧。

但是,再烂的时代也有值得挖掘的东西,也有能照耀未来的闪光点。

民国小学教材便是其一。

从某种程度上讲,民国小学教材不仅仅是教材,而是一项文化奠基工程。

大清覆灭,民国建立,社会面临巨大转型,新时代应该培养什么样的人?从帝制臣民到国家公民,现代教育应该如何培养孩子们独立健康的人格?怎样让孩子成长为既有文化知识和从业能力,又有行为教养和品德操守的人?这些都是当时的国语教材必须要考虑的问题。

经过研究,教育家们不约而同地把目光放到了小学语文课本上。

什么是文化奠基工程?就是从小培养具有现代意识的,有操守、有作为、有品位的公民,这是国家富强、民族振兴的根基。

用当时的话说,这是“奠常识之基,奠审美之基,奠伦理之基,奠人格之基,奠教养之基,奠传统之基,而最终奠民族精神之基”。

看了民国时期小学课本,不禁为现代教育而哭偶尔看到几册印于民国十一年(即1922年)的线装小学课本,不禁震撼!不禁为当今的中国教育汗颜,不禁为中华民族的未来深深忧虑!民国年间,兵荒马乱,人心却淡定。

人有信念,下有常识,小学课本集二者于一身。

老课本的编著是民间的,无关君王军阀权贵,透着民众皮肤上的冷暖,不呼口号,不居高临下,不繁文缛节。

仁、义、礼、智、信,情趣,家国之源、江山之远、永恒之义,多在平白明净的故事之中。

教育的最大功能是使生命产生敏感。

翻阅这几册线装小书,景深里都是天地之悠悠。

在此,我择其有图画有味道的几篇课文,配以拙文,分享于人,致敬民国童年。

第一课职业【课文原文】猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。

一十八字,道出生命的庄重。

进化的自然选择,适己而利人,善哉。

不可无职业,也不可职业乱窜。

犬捕鼠,多管闲事;猫看门,形同虚设。

世上职业千万,有需要就有职业;可世上好职业只有一种:喜爱又能谋生。

各司其职,便能各尽所能;按劳分配,或能走向按需分配。

这些宏大的道理和主义,猫犬不懂,却能身体力行。

第六课整洁【课文原文】屠羲时曰:凡盥面,必以巾遮护衣领,卷束两袖,勿令沾湿,栉发必使光整,勿令散乱。

教一件事,先教方法。

道理在事体里,厚积薄发。

据称联合国一份文件用五种官方文字打印,中文最薄。

语言也可整洁。

外看是仪表,内中透情境。

一个人,一亿人从小“勿令沾湿,勿令散乱”,蕴蓄华夏男儿的堂堂仪表。

第十一课友爱【课文原文】徐湛之出行,与弟同车。

车轮忽折,路人来救。

湛之令先抱弟,然后自下。

寥寥数语,淡淡白描,人、事、观点都有了。

众人平素相似,不一样在非常时刻。

危险、利益、困顿,最考验人。

这一课让我们看到什么呢?车与路都得适时检修;路有不平,人施于手;先救弱小,再自救。

事小道理大,放之于雪灾、地震、车祸、旱涝、战乱而皆准。

道路决定车轮,车轮决定远方。

只是今夜城市车流里的广播正唱:心在远方,堵在路上。

第十五课投报【课文原文】孙赵二女,同校读书。

作者: 朱若玉[1];肖菊梅[1]

作者机构: [1]湖州师范学院教师教育学院,浙江湖州313000

出版物刊名: 现代中小学教育

页码: 46-49页

年卷期: 2021年 第9期

主题词: 民国课本;小学;语文教科书;插图;《开明国语课本》

摘要:为促进新文化运动下儿童国语课程的发展,1932年开明书店出版了由叶圣陶编写、丰子恺绘制插图的《开明国语课本》,书中插图以其独特的方式展现国语和艺术的魅力、教学的便捷性、趣味性以及以儿童为主体的核心教育观.以此观照现行小学语文教科书中的插图配置,主要存在如下问题:插图与文本的内容和意境不符;注重说教功能而忽略人文性的考量;缺乏儿童视角下的真实趣味性以及插图数量和位置上的失当.基于此,借鉴《开明国语课本》经验,现行小学语文教科书的插图配置应遵循儿童视角和心理的特点,依据课文内涵和生活常识,适当渗透人文性的教育,合理安排插图位置和数量以及融入教师的课堂解读.。

民国初年的小学语文课本作者:侯会来源:《作文与考试·高中版》2011年第13期偶然的机会,见到一套百年前的《女子高等小学国文教科书》,震惊之余,颇感斤愧!想不到自夸“站在时代前列”的我们,在教育上竟落后于我们的前辈——至少在小学语文教育上可以这样说。

这套“国文”(今天叫“语文”)共六册,供高小三年六个学期使用。

我大概总结一下,以为此书有三大优点:一是课文内容极为丰富,二是编纂理念十分先进;三是文字深度远胜今天。

先说内容丰富。

六册书每册40课,共240课,内容无所不包。

传统文化自然要占重要一席,篇目包括《礼记》《左传》《国策》《论语》《孟子》以及历代名家诗文,粗算下来,不超过全部课文的20%,所占比例并不算大。

倒是一些涉及西方历史文化的篇目引人注目。

从题目上看,便有《鲁滨孙》《英民之特性》《斯密亚丹》《海伦》《达尔文》《苏彝士巴拿马两运河》《斯巴达妇女之美谈》《盲女》《巴黎观画记》等等。

其中《盲女》讲述美国“丧明失聪”的残疾女孩儿罕伦(即海伦·凯勒)自强自立、学有所成的感人故事——记得我读海伦事迹,是在上世纪80年代,并深为其“假如给我三天光明”的愿望所感动。

然而当时30岁的我,见识竟落后于世纪初的一个小学女生,不免道一声:“惭愧!”此外,还有不少课文讲伦理、说审美,倡导良好生活习惯。

看题目,便有《习劳》《蚤(早)起》《慎微》《惜阴》《友爱》《和睦》《自立》《诚实》《忍耐》《退让》《礼貌》《崇俭》《交友》《爱护古物》等等,既注重私德教育,也重视公德的培养。

编者还特别注意到女生的性别特点,记人篇目多选女性人物传记。

又有不少涉及家政的课文,如《裁缝》《烹饪》《浣濯》《造花》《俭妆饰》《婚姻》《良妻》《婴儿之保育》《教子》《姑舅》《家计簿记》《女子职业》《看护妇》……都是专为女生编纂的。

又有大量课文广泛介绍各类知识,以扩展学生眼界。

类似《国文》《文字》《小说》《诗歌》《书信》《阅报》等,意在介绍一般的语言、文体知识。

民国老课本(1-8册合集)民国老课本目录第一册 (3)第二册 (6)第三册 (10)第四册 (16)第五册 (25)第六册 (34)第七册 (45)第八册 (59)第一册第一课:人第二课:手、足第三课:尺、刀第四课:田、水、山第五课:狗、牛、羊第六课:一身、二手第七课:大山、小石第八课:天、地、日、月第九课:父、母、男、女第十课:红、黄、蓝、白、黑第十一课:小猫、三只、四只第十二课:白布、五匹、六匹第十三课:碗、几、桶、桌、盆、椅第十四课:我、鸟、你、虫、他、鱼第十五课:早起、月落、日出第十六课:哥哥、弟弟、上学去第十七课:书一本、图多、字少第十八课:池中鱼、游来、游去第十九课:水盂、墨盒、笔架、书包第二十课:窗前、阶下、红花、绿叶第二十一课:六、七、八、九、十、一、二、三、四、五第二十二课:散学、回家、青草地、放风筝第二十三课:兄大、妹小、兄唱歌、妹拍球第二十四课:开窗、扫地、拭几、磨墨、执笔、写字第二十五课:在昨日、今日、明日、棉衣、夹衣、单衣第二十六课:我姊妹、在房内、持剪刀、裁新衣第二十七课:竹帘外、两燕子、忽飞来、忽飞去第二十八课:在家中、孝父母、入学校、敬先生第二十九课:天初晚、月光明、窗前远望、月在东方第三十课:大路上、人往来、或乘车、或步行第三十一课:月季花、朵朵红、姊呼弟弟、快来看花第三十二课:虾多足、身有节、入水能游、出水能跳第三十三课:鸟有两翼、故能飞、兽有四足、故善走第三十四课:渴思饮、饥思食、渴时饮茶、饥时食饭第三十五课:两岸间、架板桥、桥上行人、桥下行船第三十六课:庭前树、有鸟巢、小鸟一群、树间飞鸣第三十七课:画一幅、马八匹、或卧、或立、或俯、或仰第三十八课:姊呼妹、同游戏、拍皮球、踢毽子、滚铁环第三十九课:小室中、灯火明、母教女、取绒线、学手工第四十课:院中雄鸡、日将出、喔喔啼、日将中、喔喔啼第四十一课:一小舟、河边行、前有桨、后有舵、上有布帆第四十二课:有老人、提竹篮、入市中、买鱼一尾、步行还家第四十三课:左右手、共十指、左五指、右五指、能取物、能做事第四十四课:人面上、有眉、有目、有鼻、有口、舌在口内、耳在两旁第四十五课:玻璃缸中、金鱼两尾、小猫来、欲捕鱼、我入室、猫逃去第四十六课:好哥哥、好弟弟、手牵手、同回家、母为儿、解书包、携儿入室第四十七课:米多少、用斗量、布长短、用尺量、米十升、为一斗、布十寸、为一尺第四十八课:有客至、看我父、我迎客、入室内、父见客、问姓名、父坐右、客坐左第四十九课:小学生、十余人、操场上、同游戏、彼为将、持长刀、我为兵、负短枪第五十课:功课完、放学回、哥哥妹寻、同游庭中、晚饭后、坐灯前、先习国文、后习算学第二册第一课:新书一册、先生讲、学生听、先读字音、后读字形第二课:午饭时、天气热、黑云起、大雨至、电光闪闪、雷声隆隆第三课:荷花上,有蜻蜓、两目、六足、四翅、身有节、能屈曲第四课:明月将出、虫声四起、时高时低、时远时近、其声不一第五课:羊毛、鼬毛、皆可制笔、写大字、用大笔、写小字、用小笔第六课:头宜常沐、身宜常浴、发宜常梳、牙宜常刷、衣宜常洗第七课:秋日新晴、群雁南来、高飞天空、或如一字、或如人字第八课:园中花、先后开、桃花红、李花白、桂花黄、菊有多种、颜色不同第九课:小弟弟、在母怀、见姊来、伸手向姊、姊抱弟弟、窗前徐步第十课:梧桐两株、枝高叶大、霜降后、叶渐黄、西风吹来、落叶满阶第十一课:夜卧有床、床上悬帐、枕与席、被与褥、俱在帐中第十二课:一幼女、剪彩纸、削竹签、制为风车、风吹车动、旋转不已第十三课:雨初止、天气晴、一猎人、骑白马、出城去、手擎枪、向空中、击飞鸟第十四课:东西邻、两学生、一姓张、一姓王、早餐后、同入学、功课毕、同还家第十五课:春夏秋冬、是为四季、春去夏来、夏去秋来、秋去冬来、天气各异第十六课:有农夫、住山下、编茅为屋、编竹为篱、日初升、荷锄出、日将落、荷锄归第十七课:鸡有雌雄、雄鸡能鸣、羽毛甚美、雌鸡能生卵、又能伏雏第十八课:河畔有鸭、数十成群、头大、嘴扁、颈长、足有蹼、或游水中、或行岸上第十九课:取火燃烛、光照四壁、人在烛旁、壁上有影、人坐、影亦坐、人行、影亦行第二十课:小学生、集操场、分排两队、同习体操、先生发令、曰行则行、曰止则止第二十一课:雨将晴、河水清、两渔翁、须眉皆白、披蓑衣、戴箬帽、同坐岸上、张网捕鱼第二十二课:竹几上、有针、有线、有尺、有剪刀、我母亲、坐几前、取针穿线、为我缝衣第二十三课:牛力大、能耕田、能挽车、其肉可食、其乳可饮、其角与皮、皆可制器第二十四课:巷中有屋、四面短墙、向南开门、客堂在前、书斋在旁、卧室在后第二十五课:天方明、人已醒、披衣下床、日光满窗、梳洗完、至窗前、取帚指尘、取丰拭几第二十六课:一队长、执刀前行、数小兵、擎枪后随、列队出、旗影飘飘、开步走、鼓声冬冬第二十七课:座上客、远方来、父陪客、食午饭、饭后出门、与客闲眺、前有青山、旁有流水第二十八课:北风起、大雪飞、登楼远望、一片白色、雪止日出、檐溜成冰、其形如管第二十九课:口,有唇有齿、唇在外、其色赤、齿在内、其色白、饮食从口入、言语从口出第三十课:一童子、坐河旁、手持小竿、系饵钓鱼、水中鱼、来吞饵、钓丝一动、举杆得鱼第三十一课:鼠比猫小、猫比犬小、鼠见猫、匿穴中、猫不能入、猫见犬、登屋顶、犬不能上第三十二课:小池塘、春时水深、冬时水浅、两女子、在池畔、以桶汲水、以杵捣衣第三十三课:旷野结营、筑土为墙、杆头大旗、随风飘动、营门外、有两兵、手中持枪、分立左右第三十四课:古时兵器、有戈矛、有刀剑、有弓箭、近时兵器、多用枪炮、能及近、能及远第三十五课:我长兄、在他乡、年年作客、久未归家、我居家中、思兄无已、写信一封、问兄安否第三十六课:小园中、梅花开、我折两只、插瓶中、置案上、瓶中花香、时时入鼻第三十七课:书台上、墨一锭、砚一方、纸数张、墨色黑、纸色白、磨墨蘸笔、纸上写字、黑白分明第三十八课:河中两舟、一去一来、去舟风顺、桅上挂帆、其行速、来舟风逆、以桨拨水、其行缓第三十九课:小阁一间、四面皆窗、可以透光、可能通风、我来阁上、独坐窗前、笼中鹦鹉、对我学语第四十课:衣有长短、有大小、绸布尼绒、皆可为衣、绸衣美、绒衣暖、寻常衣服、呢布最宜第四十一课:好童子、能做事、朝起、自著衣履、夜眠、自铺被褥、当食、自取碗箸、入学校、又能勤读第四十二课:广场中、锣声起、群儿往观、一小猴、披红衣、戴假面、骑羊背上、东往西来、状如走马第四十三课:天晓日出、室中大明、有人早起、独立廊下、仰视天空、浮云来去、红日渐高、云散天青第四十四课:学生竞走、数人列队、先生执小旗、举手一挥、学生奋力前行、一人先至、众皆拍手第四十五课:大门开、两客来、一老一少、我问客姓、客问我名、请客人、坐室中、多立几侧、捧茶敬客第四十六课:宅后有园、叠石为山、山上筑亭、山下种树、姊姊妹妹、携手同游、妹登山、立亭中、遥呼姊来第四十七课:鼠,耳大,尾长,嘴尖,齿甚锐,能啮物。

民国课本014:《北平的春天》5:34 民国课本:北平的春天来自撕蛋民国课本014:《北平的春天》文:张恨水朗读者:魏玲燕照着中国人的习惯,把阴历正二三月当了春天。

可是在北平不是这样说,应当是三四五月是春天了。

你若住在东城,可以到隆福寺去一趟。

你在西城,可以由西牌楼,一直跑到护国寺去。

这些地方有花厂子,把“带坨”的大树,整棵的放在墙阴下,树干上带了生气,那是一望而知的。

上面贴了红纸条儿,标着字,如樱桃、西府海棠、蜜桃、玉梨之类。

这就告诉你,春天来了。

花厂的玻璃窗子里,堆山似的陈列着盆梅、迎春,还有干头莲,都非常之繁盛,你看到,不相信这是北方了。

再过去这么两天,也许会刮大风,但那也为时不久,立刻晴了。

乡下人将棉袄收了包袱,穿了单衣,在大日头下,骑了小毛驴进城来,成阵的骆驼,已开始脱毛。

它们不背着装煤的口袋了,空着两个背峰,在红墙的柳荫下走过。

北平这地方,人情风俗,总是两极端的。

摩登男女,卸去了肩上挂的溜冰鞋,女的穿了露臂的单旗袍,男的换了薄呢西服,开始去溜公园。

可爱的御河沿,在伟大的宫殿建筑旁边,排成两里长的柳林,欢迎游客。

我曾住过这么一条胡同,门口一排高大的槐树,当家里海棠花开放得最繁盛的日子,胡同里的槐树,绿叶子也铺满了。

太阳正当顶的时候,在槐树下,发出叮当叮当的响音,那是卖食物的小贩,在手上敲着两个小铜碟子,两种叮当的声音,一种卖凉食的表示。

你听到这种声音,你就会知道北国春暖了,穿着软绸的夹衫,走出了大门,便看到满天空的柳花,飘着絮影。

不但是胡同里,就是走上大街,这柳花也满空飘飘的追逐着你,这给予人的印象是多么深刻。

苏州城是山明水媚之乡,当春来时,你能在街上遇着柳花吗?我那胡同的后方,是国子监和雍和宫,远望那撑天的苍柏,微微点辍着淡绿的影子。

喇嘛也脱了皮袍,又把红袍外的黄腰带解除,在古老的红墙外,靠在高上十余丈的老柳树站着。

看那袒臂的摩登姑娘,含笑过去。

这种矛盾的现象,北平是时时可以看到,而我们反会觉得这是很有趣。

96年前的小学课本啥模样?王先生家珍藏的“古书”,让我们了解到“新国文”的50篇课文中,最长的35个字,最短的14字。

王先生家收藏的小学课本,由商务印书馆发行,于民国元年(1912年)首次印刷,民国二年(1913年)二次印刷。

书中载明“经教育部审定”,系小学阶段所要学习的教材,有新修生、新国文、新算术等。

昨日,王先生说,书是爷爷保存下来的,大部分在“文革”时被毁了。

“新国文”第二册第一课的内容全文仅为14个字:“先生讲学生听先读字音后解字意”,让刚步入学堂的孩童在掌握了学习方法的同时,又记住了讲、听、读、音、字意等文字的书写和含义。

全册50篇课文中,大部分为20—30字,如第四十七课,“鼠耳大尾长嘴尖齿甚锐能咬物昼伏夜出既畏人尤畏猫畜猫捕鼠鼠害可免”;此外,每篇课文都有配图,均为水墨画,重点课文的配图为彩色,翻看课本犹如读连环画。

“那时的孩子肯定不需要减负,课文内容设置很有意思。

我觉得这些东西都是值得我们借鉴的。

”学生家长刘先生读后感慨万分。

(刚走上工作岗位的时候,课文就是教学目标,一篇文章,如果教得学生都说“懂了”,课文也就完成历史使命了;而后,课文成了练习题----那是强调语言训练的时候,我的任务就是从课文中“挖”出一个个训练题,让学生练习;再后,课文成了教育孩子养成良好品质的“模版”,我在叮嘱孩子向雷锋学习,向董存瑞学习。

也不管孩子们是不是不需要去炸暗堡。

如今,新课标使我明白,课文是孩子精神的家园,是孩子进行语言实践的天地。

如今,我隐隐约约感到,课文其实是一种个性。

个性的作者,个性的文章,个性的孩子,个性的老师。

我得注意文章的个性,作者的个性,孩子的个性,老师自己的个性。

课文,我想说这关系挺杂,似乎还在不断发展变化。

也许有这么一天,我会说:“课文,其实。

”全日制中学语文教学大纲(修订本)》规定了初中语文课本中的100篇基本课文,《九年制义务教育初级中学语文教学大纲(试用)》规定了108篇(首)基本课文。

看民国小学课本

偶尔看到几册印于民国十一年(即1922年)的线装小学课本,不禁震撼!不禁为当今的中国教育汗颜,不禁为中华民族的未来深深忧虑!

民国年间,兵荒马乱,人心却淡定。

人有信念,下有常识,小学课本集二者于一身。

老课本的编著是民间的,无关君王军阀权贵,透着民众皮肤上的冷暖,不呼口号,不居高临下,不繁文缛节。

仁、义、礼、智、信,情趣,家国之源、江山之远、永恒之义,多在平白明净的故事之中。

教育的最大功能是使生命产生敏感。

翻阅这几册线装小书,景深里都是天地之悠悠。

在此,我择其有图画有味道的几篇课文,配以拙文,分享于人,致敬民国童年。

第一课职业

【课文原文】猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。

一十八字,道出生命的庄重。

进化的自然选择,适己而利人,善哉。

不可无职业,也不可职业乱窜。

犬捕鼠,多管闲事;猫看门,形同虚设。

世上职业千万,有需要就有职业;可世上好职业只有一种:喜爱又能谋生。

各司其职,便能各尽所能;按劳分配,或能走向按需分配。

这些宏大的道理和主义,猫犬不懂,却能身体力行。

第六课整洁

【课文原文】屠羲时曰:凡盥面,必以巾遮护衣领,卷束两袖,勿令沾湿,栉发必使光整,勿令散乱。

教一件事,先教方法。

道理在事体里,厚积薄发。

据称联合国一份文件用五种官方文字打印,中文最薄。

语言也可整洁。

外看是仪表,内中透情境。

一个人,一亿人从小“勿令沾湿,勿令散乱”,蕴蓄华夏男儿的堂堂仪表。

第十一课友爱

【课文原文】徐湛之出行,与弟同车。

车轮忽折,路人来救。

湛之令先抱弟,然后自下。

寥寥数语,淡淡白描,人、事、观点都有了。

众人平素相似,不一样在非常时刻。

危险、利益、困顿,最考验人。

这一课让我们看到什么呢?车与路都得适时检修;路有不平,人施于手;先救弱小,再自救。

事小道理大,放之于雪灾、地震、车祸、旱涝、战乱而皆准。

道路决定车轮,车轮决定远方。

只是今夜城市车流里的广播正唱:心在远方,堵在路上。

第十五课投报

【课文原文】孙赵二女,同校读书。

孙女得新书,持赠赵女。

赵女取纸笔报之。

此册封三印有商务印书馆一段话:“教科书所言事实以家庭教育为主,兼及社会,皆日常习见习闻者。

取材颇合儿童心理,书中间涉女子事,尤便男女共校之用……”

所以此课不只是讲孙赵二女的礼节,还在讲这个国度封建了几千年后另一半人的学堂梦想。

她们是女童,她们是母亲。

西方哲人曰:“一国之兴衰不是看一国之君,而是看一个个家庭的母亲。

母亲哺乳了孩子,教育哺乳着母亲,谁哺乳教育呢?”

十年树木,木渐成林。

光阴沉淀,积为年轮。

投桃报李,远古至今的绿色箴言。

第十六课不拾遗

【课文原文】王华行池畔,见地有遗金,华置金于水边,守其旁,待遗金者至,指还之。

夜不闭户,路不拾遗,是俗世温度计上的一个温暖时刻。

在川流不息的路上,在更深人静的夜里,站着人世的荣耀。

民国那会儿,军阀运辄大打出手,城乡多见兵荒马乱。

大道阡陌之间,草莽英雄,世相奔逐。

偏偏那一日静静站着个叫王华的童子,他守在池畔,守着金子等一个陌生的路人。

读者看到他的等待,千万个如他的童子一起等待。

这个简单的故事,复制为民国国民生长的一则信念。

不以黄金为最贵的年代,就是黄金年代。

第十七课御侮

【课文原文】鸠乘鹊出,占居巢中,鹊归不得入,招其群至,共逐鸠去。

鸠占鹊巢,一课藏谶。

这册课本出版十多年后,日寇军刀割裂了大半个中国,那些用胸膛死死顶住日本刺刀的汉子里,会有多少7、8岁孩儿时读了这个故事,20出头投笔从戎的血性男儿呢!

七十多年后,当我们再读这册课本,在亘古如斯的夕阳下翻到“御侮”这一页,仿佛读到了河山的密码。

真理常常是浅显的常识。

真理或会被许多主义形容,被各种标准困扰,而常识,一目了然,随意地搁在青天下、树枝间。