重温民国老课本

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:6

重温民国老课本民国老课本,无论是开明版本,还是商务版本,尽管岁月流逝,但读来仍是韵味悠长,令人感慨万千。

那套“商务国语教科书”的老课本。

该书初版于1917 年,随后即风行全国,十年间共销售七八千万册。

这是一本文言教材,但选材精当,文字凝练,读来没有丝毫苦涩感。

《勿贪多》瓶中有果。

儿伸手入瓶,取之满握。

拳不能出。

手痛心急。

大哭。

母曰:“汝勿贪多,则拳可出矣。

”《文彦博》文彦博少时,与群儿击球。

球忽跃入树穴,群儿谋取之,穴深,不能得。

彦博以盆取水,灌入穴中。

球遂浮出。

《不倒翁》不倒翁,状似老人。

头大。

身短。

须长。

发秃。

耳、目、口、鼻皆全。

上轻下重。

以手推之,随倒随起。

《岁寒三友》儿侍父,立庭前,见梅树着花,松竹并茂。

儿问曰:“霜、雪之时,他树多枯落,何以三者独否?”父曰:“其性皆耐寒,与他树不同。

古人称岁寒三友,即松、竹、梅也。

” 《诚实童子》卖柑者担筐入市,数柑坠于地。

一童子在后见之,急拾柑以还卖柑者。

卖柑者曰:“童子诚实,可嘉也。

”取二柑报之,童子不受。

《敬老》雪初止,路中泥滑。

有老人,扶杖独行,失足仆地。

一童子趋而扶之。

既起,取巾代拭衣履,问其所居,送之归家。

老人欲具饭饷之,童子曰:“恐家人盼我。

”遂辞出。

《菊》菊花盛开,清香四溢。

其瓣如丝、如爪。

其色或黄,或白,或赭,或红,种类繁多。

性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

《荷》池中种荷,夏日开花,或红或白。

荷梗直立,荷叶形圆。

茎横泥中,其名曰藕。

藕有节,中有孔,断之有丝。

《桂》庭中种桂,其叶常绿。

秋时开花,或深黄,或淡黄。

每遇微风,浓香扑鼻,人咸爱之。

花落,取以和糖,贮于瓶中,虽历久而香甚烈。

《腌菜》严霜屡下,园菜渐肥。

取而曝之,俟略干,置缸中,腌以盐。

旬余,便可取食。

若藏之于瓮,泥封其口,虽留至明年,犹可食也。

《赵至》赵至之父,以耕为业。

至年十三,父令就塾读书。

一日,闻父叱牛声,掩面而泣。

师问故。

至曰:“予年少,未能奉养,使老父不免劳苦,故自悲耳。

民国老课本古文100篇瓶水“透过那一帧帧工笔线描的插图、一行行竖排的繁体字、一篇篇隽永的课文,作为一名语文教材编写者,我仿佛重新发现了汉语的美,呼吸到来自那个年代的一股清新蓬勃的气息。

并且,这三套老课本也解开了我长期以来的一个疑问:为什么民国时期不少人念完小学之后,便能在社会上自食其力、安身立命?”《中国青年报》2011年最后一期“冰点”特稿,刊发了教育学者王丽一篇关于民国小学国语课本的文章。

与国语老课本一样,王丽的这篇文章同样让人“惊艳”,她不禁感叹,这就是我亲爱的母语啊!如此优美、如此典雅、如此亲切。

相信这道出了很多“回头去看”的人的心声。

正如我写下这些文字时,手边摊开一册《开明国语课本》:“北风吹,白云飞,太阳哪里去了,树上的叶子哪里去了,地上的青草哪里去了。

”中国文字之美,尽在其间,而丰子恺寥寥几笔的绘图笔简意深。

小小童子,浸润在这样的语文教育中,想不热爱母语也难。

民国老课本的美,还不仅仅是文字的美、文学的美,一些“说教”也渗透其间,不过,这种渗透一点也不空泛,甚至不着痕迹。

《开明国语课本》第一册第一课讲礼仪:“先生早,小朋友早,先生说,小朋友,坐下来,先生说,我讲话,小朋友听厖先生讲完了,小朋友走出去,一二,一二。

”其实,教育本身并不必然排斥说教,只不过,当这种说教以一种极为空洞、宏大的方式出现时,不免面目可憎。

影响也好、渗透也罢,任何一种课本都有着这样的“宏愿”,只不过,民国老课本更平等、更温润、更能贴近孩子们的心灵。

没有强迫,没有指令,没有暴力,这样的语文才是让人温暖的语文,才是可以托付的语文。

它首先撩动你、触动你,入眼入心,沁人心脾;其次体贴你、包裹你,在这样的母语环境中,每一个人想必都能感觉到沉静、大气,而非焦躁、戾气。

王丽说,老课本揭开了民国那些人何以念完小学即能自食其力、安身立命的秘密。

她举出的例子是三联书店原总经理范用、《新民晚报》原副总编辑冯英子,这些人都是耳熟能详的文化名人,代表性不言而喻。

充满魅力的民国老课本2011年3月1日教材之于一个人的意义,远不止普通的书籍。

教科书中的内容成为一种先验的常识和固有的知识框架,而被不假思索接受下来。

由此出发,这些常识成为我们认知这个世界的起点和原点。

然而,一旦常识出现问题,则后续延展的知识无论是在逻辑上,还是在结果上,都会出现偏差。

所以,选用怎样的教材来教育学生,关系着整个教育的成败。

最近几年,出版界有一个引人注目的现象,就是各种重印的民国老课本系列热销,特别是由叶圣陶主编、丰子恺插画、1932年版《开明国语课本》重印本脱销了,连出版社都没货。

对于这些重印的老课本,在网上也收获好评一片。

民国老课本是指1912年至1949年间出版的教材。

1912年,民国临时政府成立教育部,即公布了新的教育方针“注重道德教育……更以美感教育完成其道德”。

新式的国文课本如雨后春笋般冒出,在此后的五年里,仅商务印书馆和中华书局两家,就出版了整整12套。

而如叶圣陶、丰子恺、朱自清、吕叔湘、夏丏尊等文人名士,更是热心于小学课本的编撰。

70年前的小学课本叶圣陶编的《开明国语课本》,是民国众多课本中有代表性的一套。

这套供小学初级使用的教材(当时的小学教育分初小和高小),共八册,每册均为四十二课,共三百三十六课,自1932年问世至1949年前,就印了四十余版次。

今天,它再次受到人们追捧,那么,它都有怎样的特点呢?随意翻翻这套课本,就能感到它优美的意象,选文大多是自然与人、花鸟鱼虫、乃至猫猫狗狗的题材。

《田里的麦熟了》、《一箩麦》、《我被缚住了》……几乎构成了一组儿童田园诗,也符合1929年《国语课程标准纲要》制定的“选文要蕴涵文学趣味”的要求,“因为少年时期的学生,正是心性活动的时候,读有兴趣的文章,方足以引人入胜。

”例如,课文《这里的情形是这样的》,通过粮店门口的大米之间的对话,告诉学生买米需要用银圆和铜圆去交换这样的道理,富于童趣。

叶圣陶在《开明课本》的“编辑要旨”中写道:“给孩子们编写语文课本,当然要着眼于培养他们的阅读能力和写作能力。

民国历史教科书对核心素养的启示民国历史是中国近代史的重要组成部分,对于我们了解和认识近代中国的发展具有重要的参考价值。

而民国历史教科书也是我们学习民国历史的重要学习资料。

通过学习民国历史教科书,我们不仅可以了解民国时期的历史事件和人物,更可以获得一些核心素养的启示。

一、国家意识的培养在民国历史教科书中,我们可以看到当时的中国面临着诸多困境和挑战,包括外国列强的侵略、国家的分裂以及社会的动荡等。

这些问题使得当时的中国人民意识到了国家意识的重要性。

通过学习教科书,我们可以看到民国时期的中国人民努力为国家的独立和统一而奋斗的历程,这对于我们培养爱国主义情感,树立国家意识,具有重要的启示。

二、民主与法治的重要性民国时期,中国经历了多次政权更迭和社会动荡,而其中一个重要的原因就是缺乏民主和法治。

在民国历史教科书中,我们可以了解到当时的政治体制以及政治制度的演变,以及一些有影响力的思想家和政治家对民主和法治的探索与坚持。

这对于我们认识到民主与法治对于国家的重要性,以及民主与法治的辩证关系,具有重要的启示。

三、现代化与教育的紧密联系在民国历史教科书中,我们可以看到民国时期的中国为了实现现代化而进行的一系列改革措施。

教育的现代化是其中的一个重要方面。

民国时期的中国在教育方面进行了一系列的创新,包括国民教育的推行、教育思想的变革以及教育体制的改革等。

通过学习教科书,我们可以了解到当时的中国人民对于教育现代化的追求和坚持,这对于我们认识到教育的重要性以及教育与现代化的紧密联系,具有重要的启示。

四、文化自信与文化传承民国历史是一个充满动荡和变化的时期,但同时也是一个充满文化创新和传承的时期。

在民国历史教科书中,我们可以了解到当时中国人民对于文化的自信与传承是如何发生的。

无论在文学、艺术、哲学等方面,当时的中国人民都在积极探索并发展自己的文化。

通过学习教科书,我们可以看到当时的中国人民对于传统文化的保护和发扬,对于外来文化的吸收和融合,这对于我们培养文化自信,传承和发扬中华民族优秀传统文化,具有重要的启示。

民国小学语文教材研究一、本文概述《民国小学语文教材研究》一文旨在深入探讨民国时期小学语文教材的历史背景、特点及其对现代教育的影响。

通过对民国小学语文教材的深入研究,本文旨在揭示其教育价值、文化内涵以及其在现代教育体系中的独特地位。

文章首先概述了民国时期的社会历史背景,为分析语文教材提供了宏观的历史视角。

随后,文章将详细梳理民国小学语文教材的编纂历程、内容特点及其教育理念,旨在揭示其在中国现代教育史上的重要地位。

本文还将对民国小学语文教材进行综合评价,分析其优点与不足,以期为现代教育改革提供借鉴与启示。

通过本文的研究,我们期望能够更全面地认识和理解民国小学语文教材的历史价值及其对现代教育的影响,为当前小学语文教育的发展提供有益的参考。

二、民国小学语文教材的发展历程民国时期的小学语文教材,历经了多次变革与发展,其历程不仅反映了当时社会的变迁,也映射出教育观念的更新与演进。

从民国初年的新式学堂教材,到抗战时期的战时教育,再到解放前夕的新民主主义教育,民国小学语文教材经历了从初创、发展到成熟的阶段。

初创阶段,民国政府在推动教育现代化的过程中,开始着手编订新式学堂的教材。

这一时期的小学语文教材,以传统经典为主要内容,同时融入了一些新式的知识元素,如自然科学、社会常识等。

这些教材在形式上也开始尝试采用图文并茂的方式,以激发学生的学习兴趣。

随着社会的动荡与变革,抗战时期的小学语文教材呈现出鲜明的战时特色。

教材内容强调民族精神、国家意识,以培养学生的爱国情怀为主要目标。

同时,为了适应战争环境,教材也增加了一些与战争相关的知识,如防空、救护等。

解放前夕,随着新民主主义革命的胜利,民国小学语文教材也迎来了其成熟阶段。

这一时期的教材,更加注重儿童的心理特点和学习规律,强调教材的趣味性和实用性。

教材内容也更加丰富多样,包括文学、历史、地理等多个领域,为学生提供了更加全面的知识素养。

民国小学语文教材的发展历程,是一个不断适应社会变革、推动教育现代化的过程。

民国小学教材:一面永不过时的照妖镜民国公民课本插图01本来不想再说教材话题了,但一条留言让我心意难平。

前天我写了一篇《小学教材插图太丑?看看民国教材插图,你会发现这不是丑,而是很丑》,然后有读者这样留言:“就像作者,不用建国后的小学优秀教材举例而用民国,难道新中国后就没有优秀美感的插图了吗?难道只是随便举例吗?心之不正,术必有邪!”意思是说我用民国教材来举例,心术不正,应该用建国后优美的教材插图。

民国公民课本插图我思考良久,没有回复。

诛心之论,是没法讲道理的。

要是用这种思维来看我的文章,那还不如取关,免得相互膈应。

我写了那么多民国军阀混战的文章,是不是篇篇都要问一句:你老写民国是何居心,为什么不写建国后的历史?在这里解释一下:我没有什么居心,我乐意!其实在那篇文章中,我写过这么一段话:“可以看看80后90后那一代的教材插图,也可以看看民国时期的小学教材插图。

前者大家看得多了,经典自不必多说,民国时期的教材大家看得少,恰好我手上有些民国教材的资料,所以我多放点图让大家欣赏。

”我不知道这个读者是没有看见,还是视而不见。

民国公民课本插图02我不是民国粉。

民国是个失败的时代,占人口绝大多数的普通人生活艰辛,幸福感低,所以整体上它并不值得吹捧。

但是,再烂的时代也有值得挖掘的东西,也有能照耀未来的闪光点。

民国小学教材便是其一。

从某种程度上讲,民国小学教材不仅仅是教材,而是一项文化奠基工程。

大清覆灭,民国建立,社会面临巨大转型,新时代应该培养什么样的人?从帝制臣民到国家公民,现代教育应该如何培养孩子们独立健康的人格?怎样让孩子成长为既有文化知识和从业能力,又有行为教养和品德操守的人?这些都是当时的国语教材必须要考虑的问题。

经过研究,教育家们不约而同地把目光放到了小学语文课本上。

什么是文化奠基工程?就是从小培养具有现代意识的,有操守、有作为、有品位的公民,这是国家富强、民族振兴的根基。

用当时的话说,这是“奠常识之基,奠审美之基,奠伦理之基,奠人格之基,奠教养之基,奠传统之基,而最终奠民族精神之基”。

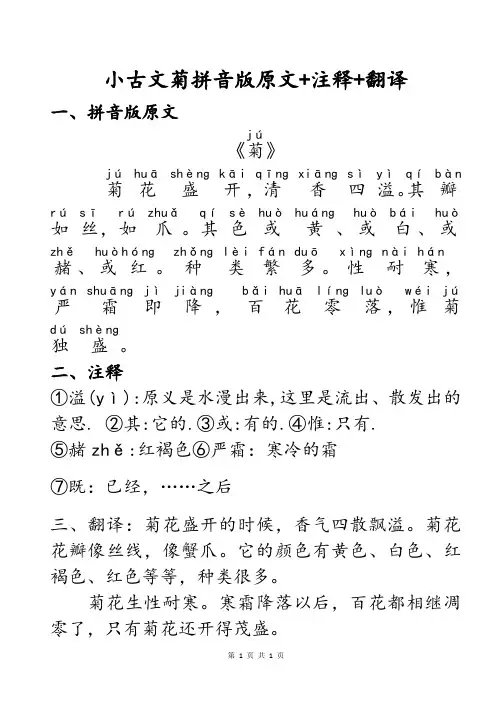

第 1 页 共 1 页 小古文菊拼音版原文+注释+翻译

一、拼音版原文

《菊j ú》

菊j ú 花hu ā 盛sh èn ɡ 开k āi ,清q īn ɡ 香xi ān ɡ 四s ì 溢y ì。

其q í 瓣b àn 如r ú 丝s ī

,如r ú 爪zhu ǎ。

其q í 色s è 或hu ò 黄hu án ɡ、或hu ò 白b ái 、或hu ò 赭zh ě、或hu ò红h ón ɡ。

种zh ǒn ɡ 类l èi 繁f án 多du ō。

性x ìn ɡ 耐n ài 寒h án ,严y án 霜shu ān ɡ 即j ì 降ji àn ɡ

, 百b ǎi 花hu ā 零l ín ɡ 落lu ò,惟w éi 菊j ú 独d ú 盛sh èn ɡ。

二、注释

①溢(y ì):原义是水漫出来,这里是流出、散发出的意思. ②其:它的.③或:有的.④惟:只有. ⑤赭zh ě:红褐色⑥严霜:寒冷的霜

⑦既:已经,……之后

三、翻译:菊花盛开的时候,香气四散飘溢。

菊花花瓣像丝线,像蟹爪。

它的颜色有黄色、白色、红褐色、红色等等,种类很多。

菊花生性耐寒。

寒霜降落以后,百花都相继凋零了,只有菊花还开得茂盛。

看了民国时期小学课本,不禁为现代教育而哭偶尔看到几册印于民国十一年(即1922年)的线装小学课本,不禁震撼!不禁为当今的中国教育汗颜,不禁为中华民族的未来深深忧虑!民国年间,兵荒马乱,人心却淡定。

人有信念,下有常识,小学课本集二者于一身。

老课本的编著是民间的,无关君王军阀权贵,透着民众皮肤上的冷暖,不呼口号,不居高临下,不繁文缛节。

仁、义、礼、智、信,情趣,家国之源、江山之远、永恒之义,多在平白明净的故事之中。

教育的最大功能是使生命产生敏感。

翻阅这几册线装小书,景深里都是天地之悠悠。

在此,我择其有图画有味道的几篇课文,配以拙文,分享于人,致敬民国童年。

第一课职业【课文原文】猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。

一十八字,道出生命的庄重。

进化的自然选择,适己而利人,善哉。

不可无职业,也不可职业乱窜。

犬捕鼠,多管闲事;猫看门,形同虚设。

世上职业千万,有需要就有职业;可世上好职业只有一种:喜爱又能谋生。

各司其职,便能各尽所能;按劳分配,或能走向按需分配。

这些宏大的道理和主义,猫犬不懂,却能身体力行。

第六课整洁【课文原文】屠羲时曰:凡盥面,必以巾遮护衣领,卷束两袖,勿令沾湿,栉发必使光整,勿令散乱。

教一件事,先教方法。

道理在事体里,厚积薄发。

据称联合国一份文件用五种官方文字打印,中文最薄。

语言也可整洁。

外看是仪表,内中透情境。

一个人,一亿人从小“勿令沾湿,勿令散乱”,蕴蓄华夏男儿的堂堂仪表。

第十一课友爱【课文原文】徐湛之出行,与弟同车。

车轮忽折,路人来救。

湛之令先抱弟,然后自下。

寥寥数语,淡淡白描,人、事、观点都有了。

众人平素相似,不一样在非常时刻。

危险、利益、困顿,最考验人。

这一课让我们看到什么呢?车与路都得适时检修;路有不平,人施于手;先救弱小,再自救。

事小道理大,放之于雪灾、地震、车祸、旱涝、战乱而皆准。

道路决定车轮,车轮决定远方。

只是今夜城市车流里的广播正唱:心在远方,堵在路上。

第十五课投报【课文原文】孙赵二女,同校读书。

民国老课本@陈雪频:这是民国年间的初小教材。

不到十岁的小孩子,就开始谈革命、共和、民主和自由,而且谈得很专业,至少比韩寒谈得专业。

看到这样的教材,一半欣慰一半惭愧:欣慰的是,九十年前中国的小学教育水平已经很高了,我们的起点并不低;惭愧的是,九十年前小孩子都懂的常识,现在一群社会精英还搞不清楚!民国小学课本,看了不禁哭泣!偶尔看到几册印于民国十一年(即1922年)的线装小学课本,不禁震撼!不禁为当今的中国教育汗颜,不禁为中华民族未来深深忧虑!民国年间,兵荒马乱,人心却淡定。

人有信念,下有常识,小学课本集二者于一身。

老课本的编著是民间的,无关君王军阀权贵,透着民众皮肤上的冷暖,不呼口号,不居高临下,不繁文缛节。

仁、义、礼、智、信,情趣,家国之源、江山之远、永恒之义,多在平白明净的故事之中。

教育的最大功能是使生命产生敏感。

翻阅这几册线装小书,景深里都是天地之悠悠。

在此,我择其有图画有味道的几篇课文,配以拙文,分享于人,致敬民国童年。

第一课《职业》课文原文:猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。

一十八字,道出生命的庄重。

进化的自然选择,适己而利人,善哉。

不可无职业,也不可职业乱窜。

犬捕鼠,多管闲事;猫看门,形同虚设。

世上职业千万,有需要就有职业;可世上好职业只有一种:喜爱又能谋生。

各司其职,便能各尽所能;按劳分配,或能走向按需分配。

这些宏大的道理和主义,猫犬不懂,却能身体力行。

第六课《整洁》课文原文:屠羲时曰:凡盥面,必以巾遮护衣领,卷束两袖,勿令沾湿,栉发必使光整,勿令散乱。

教一件事,先教方法。

道理在事体里,厚积薄发。

据称联合国一份文件用五种官方文字打印,中文最薄。

语言也可整洁。

外看是仪表,内中透情境。

一个人,一亿人从小“勿令沾湿,勿令散乱”,蕴蓄华夏男儿的堂堂仪表。

课文原文:徐湛之出行,与弟同车。

车轮忽折,路人来救。

湛之令先抱弟,然后自下。

寥寥数语,淡淡白描,人、事、观点都有了。

众人平素相似,不一样在非常时刻。

民国初年的小学语文课本作者:侯会来源:《作文与考试·高中版》2011年第13期偶然的机会,见到一套百年前的《女子高等小学国文教科书》,震惊之余,颇感斤愧!想不到自夸“站在时代前列”的我们,在教育上竟落后于我们的前辈——至少在小学语文教育上可以这样说。

这套“国文”(今天叫“语文”)共六册,供高小三年六个学期使用。

我大概总结一下,以为此书有三大优点:一是课文内容极为丰富,二是编纂理念十分先进;三是文字深度远胜今天。

先说内容丰富。

六册书每册40课,共240课,内容无所不包。

传统文化自然要占重要一席,篇目包括《礼记》《左传》《国策》《论语》《孟子》以及历代名家诗文,粗算下来,不超过全部课文的20%,所占比例并不算大。

倒是一些涉及西方历史文化的篇目引人注目。

从题目上看,便有《鲁滨孙》《英民之特性》《斯密亚丹》《海伦》《达尔文》《苏彝士巴拿马两运河》《斯巴达妇女之美谈》《盲女》《巴黎观画记》等等。

其中《盲女》讲述美国“丧明失聪”的残疾女孩儿罕伦(即海伦·凯勒)自强自立、学有所成的感人故事——记得我读海伦事迹,是在上世纪80年代,并深为其“假如给我三天光明”的愿望所感动。

然而当时30岁的我,见识竟落后于世纪初的一个小学女生,不免道一声:“惭愧!”此外,还有不少课文讲伦理、说审美,倡导良好生活习惯。

看题目,便有《习劳》《蚤(早)起》《慎微》《惜阴》《友爱》《和睦》《自立》《诚实》《忍耐》《退让》《礼貌》《崇俭》《交友》《爱护古物》等等,既注重私德教育,也重视公德的培养。

编者还特别注意到女生的性别特点,记人篇目多选女性人物传记。

又有不少涉及家政的课文,如《裁缝》《烹饪》《浣濯》《造花》《俭妆饰》《婚姻》《良妻》《婴儿之保育》《教子》《姑舅》《家计簿记》《女子职业》《看护妇》……都是专为女生编纂的。

又有大量课文广泛介绍各类知识,以扩展学生眼界。

类似《国文》《文字》《小说》《诗歌》《书信》《阅报》等,意在介绍一般的语言、文体知识。

民国老课本(1-8册合集)民国老课本目录第一册 (3)第二册 (6)第三册 (10)第四册 (16)第五册 (25)第六册 (34)第七册 (45)第八册 (59)第一册第一课:人第二课:手、足第三课:尺、刀第四课:田、水、山第五课:狗、牛、羊第六课:一身、二手第七课:大山、小石第八课:天、地、日、月第九课:父、母、男、女第十课:红、黄、蓝、白、黑第十一课:小猫、三只、四只第十二课:白布、五匹、六匹第十三课:碗、几、桶、桌、盆、椅第十四课:我、鸟、你、虫、他、鱼第十五课:早起、月落、日出第十六课:哥哥、弟弟、上学去第十七课:书一本、图多、字少第十八课:池中鱼、游来、游去第十九课:水盂、墨盒、笔架、书包第二十课:窗前、阶下、红花、绿叶第二十一课:六、七、八、九、十、一、二、三、四、五第二十二课:散学、回家、青草地、放风筝第二十三课:兄大、妹小、兄唱歌、妹拍球第二十四课:开窗、扫地、拭几、磨墨、执笔、写字第二十五课:在昨日、今日、明日、棉衣、夹衣、单衣第二十六课:我姊妹、在房内、持剪刀、裁新衣第二十七课:竹帘外、两燕子、忽飞来、忽飞去第二十八课:在家中、孝父母、入学校、敬先生第二十九课:天初晚、月光明、窗前远望、月在东方第三十课:大路上、人往来、或乘车、或步行第三十一课:月季花、朵朵红、姊呼弟弟、快来看花第三十二课:虾多足、身有节、入水能游、出水能跳第三十三课:鸟有两翼、故能飞、兽有四足、故善走第三十四课:渴思饮、饥思食、渴时饮茶、饥时食饭第三十五课:两岸间、架板桥、桥上行人、桥下行船第三十六课:庭前树、有鸟巢、小鸟一群、树间飞鸣第三十七课:画一幅、马八匹、或卧、或立、或俯、或仰第三十八课:姊呼妹、同游戏、拍皮球、踢毽子、滚铁环第三十九课:小室中、灯火明、母教女、取绒线、学手工第四十课:院中雄鸡、日将出、喔喔啼、日将中、喔喔啼第四十一课:一小舟、河边行、前有桨、后有舵、上有布帆第四十二课:有老人、提竹篮、入市中、买鱼一尾、步行还家第四十三课:左右手、共十指、左五指、右五指、能取物、能做事第四十四课:人面上、有眉、有目、有鼻、有口、舌在口内、耳在两旁第四十五课:玻璃缸中、金鱼两尾、小猫来、欲捕鱼、我入室、猫逃去第四十六课:好哥哥、好弟弟、手牵手、同回家、母为儿、解书包、携儿入室第四十七课:米多少、用斗量、布长短、用尺量、米十升、为一斗、布十寸、为一尺第四十八课:有客至、看我父、我迎客、入室内、父见客、问姓名、父坐右、客坐左第四十九课:小学生、十余人、操场上、同游戏、彼为将、持长刀、我为兵、负短枪第五十课:功课完、放学回、哥哥妹寻、同游庭中、晚饭后、坐灯前、先习国文、后习算学第二册第一课:新书一册、先生讲、学生听、先读字音、后读字形第二课:午饭时、天气热、黑云起、大雨至、电光闪闪、雷声隆隆第三课:荷花上,有蜻蜓、两目、六足、四翅、身有节、能屈曲第四课:明月将出、虫声四起、时高时低、时远时近、其声不一第五课:羊毛、鼬毛、皆可制笔、写大字、用大笔、写小字、用小笔第六课:头宜常沐、身宜常浴、发宜常梳、牙宜常刷、衣宜常洗第七课:秋日新晴、群雁南来、高飞天空、或如一字、或如人字第八课:园中花、先后开、桃花红、李花白、桂花黄、菊有多种、颜色不同第九课:小弟弟、在母怀、见姊来、伸手向姊、姊抱弟弟、窗前徐步第十课:梧桐两株、枝高叶大、霜降后、叶渐黄、西风吹来、落叶满阶第十一课:夜卧有床、床上悬帐、枕与席、被与褥、俱在帐中第十二课:一幼女、剪彩纸、削竹签、制为风车、风吹车动、旋转不已第十三课:雨初止、天气晴、一猎人、骑白马、出城去、手擎枪、向空中、击飞鸟第十四课:东西邻、两学生、一姓张、一姓王、早餐后、同入学、功课毕、同还家第十五课:春夏秋冬、是为四季、春去夏来、夏去秋来、秋去冬来、天气各异第十六课:有农夫、住山下、编茅为屋、编竹为篱、日初升、荷锄出、日将落、荷锄归第十七课:鸡有雌雄、雄鸡能鸣、羽毛甚美、雌鸡能生卵、又能伏雏第十八课:河畔有鸭、数十成群、头大、嘴扁、颈长、足有蹼、或游水中、或行岸上第十九课:取火燃烛、光照四壁、人在烛旁、壁上有影、人坐、影亦坐、人行、影亦行第二十课:小学生、集操场、分排两队、同习体操、先生发令、曰行则行、曰止则止第二十一课:雨将晴、河水清、两渔翁、须眉皆白、披蓑衣、戴箬帽、同坐岸上、张网捕鱼第二十二课:竹几上、有针、有线、有尺、有剪刀、我母亲、坐几前、取针穿线、为我缝衣第二十三课:牛力大、能耕田、能挽车、其肉可食、其乳可饮、其角与皮、皆可制器第二十四课:巷中有屋、四面短墙、向南开门、客堂在前、书斋在旁、卧室在后第二十五课:天方明、人已醒、披衣下床、日光满窗、梳洗完、至窗前、取帚指尘、取丰拭几第二十六课:一队长、执刀前行、数小兵、擎枪后随、列队出、旗影飘飘、开步走、鼓声冬冬第二十七课:座上客、远方来、父陪客、食午饭、饭后出门、与客闲眺、前有青山、旁有流水第二十八课:北风起、大雪飞、登楼远望、一片白色、雪止日出、檐溜成冰、其形如管第二十九课:口,有唇有齿、唇在外、其色赤、齿在内、其色白、饮食从口入、言语从口出第三十课:一童子、坐河旁、手持小竿、系饵钓鱼、水中鱼、来吞饵、钓丝一动、举杆得鱼第三十一课:鼠比猫小、猫比犬小、鼠见猫、匿穴中、猫不能入、猫见犬、登屋顶、犬不能上第三十二课:小池塘、春时水深、冬时水浅、两女子、在池畔、以桶汲水、以杵捣衣第三十三课:旷野结营、筑土为墙、杆头大旗、随风飘动、营门外、有两兵、手中持枪、分立左右第三十四课:古时兵器、有戈矛、有刀剑、有弓箭、近时兵器、多用枪炮、能及近、能及远第三十五课:我长兄、在他乡、年年作客、久未归家、我居家中、思兄无已、写信一封、问兄安否第三十六课:小园中、梅花开、我折两只、插瓶中、置案上、瓶中花香、时时入鼻第三十七课:书台上、墨一锭、砚一方、纸数张、墨色黑、纸色白、磨墨蘸笔、纸上写字、黑白分明第三十八课:河中两舟、一去一来、去舟风顺、桅上挂帆、其行速、来舟风逆、以桨拨水、其行缓第三十九课:小阁一间、四面皆窗、可以透光、可能通风、我来阁上、独坐窗前、笼中鹦鹉、对我学语第四十课:衣有长短、有大小、绸布尼绒、皆可为衣、绸衣美、绒衣暖、寻常衣服、呢布最宜第四十一课:好童子、能做事、朝起、自著衣履、夜眠、自铺被褥、当食、自取碗箸、入学校、又能勤读第四十二课:广场中、锣声起、群儿往观、一小猴、披红衣、戴假面、骑羊背上、东往西来、状如走马第四十三课:天晓日出、室中大明、有人早起、独立廊下、仰视天空、浮云来去、红日渐高、云散天青第四十四课:学生竞走、数人列队、先生执小旗、举手一挥、学生奋力前行、一人先至、众皆拍手第四十五课:大门开、两客来、一老一少、我问客姓、客问我名、请客人、坐室中、多立几侧、捧茶敬客第四十六课:宅后有园、叠石为山、山上筑亭、山下种树、姊姊妹妹、携手同游、妹登山、立亭中、遥呼姊来第四十七课:鼠,耳大,尾长,嘴尖,齿甚锐,能啮物。

民国课本014:《北平的春天》5:34 民国课本:北平的春天来自撕蛋民国课本014:《北平的春天》文:张恨水朗读者:魏玲燕照着中国人的习惯,把阴历正二三月当了春天。

可是在北平不是这样说,应当是三四五月是春天了。

你若住在东城,可以到隆福寺去一趟。

你在西城,可以由西牌楼,一直跑到护国寺去。

这些地方有花厂子,把“带坨”的大树,整棵的放在墙阴下,树干上带了生气,那是一望而知的。

上面贴了红纸条儿,标着字,如樱桃、西府海棠、蜜桃、玉梨之类。

这就告诉你,春天来了。

花厂的玻璃窗子里,堆山似的陈列着盆梅、迎春,还有干头莲,都非常之繁盛,你看到,不相信这是北方了。

再过去这么两天,也许会刮大风,但那也为时不久,立刻晴了。

乡下人将棉袄收了包袱,穿了单衣,在大日头下,骑了小毛驴进城来,成阵的骆驼,已开始脱毛。

它们不背着装煤的口袋了,空着两个背峰,在红墙的柳荫下走过。

北平这地方,人情风俗,总是两极端的。

摩登男女,卸去了肩上挂的溜冰鞋,女的穿了露臂的单旗袍,男的换了薄呢西服,开始去溜公园。

可爱的御河沿,在伟大的宫殿建筑旁边,排成两里长的柳林,欢迎游客。

我曾住过这么一条胡同,门口一排高大的槐树,当家里海棠花开放得最繁盛的日子,胡同里的槐树,绿叶子也铺满了。

太阳正当顶的时候,在槐树下,发出叮当叮当的响音,那是卖食物的小贩,在手上敲着两个小铜碟子,两种叮当的声音,一种卖凉食的表示。

你听到这种声音,你就会知道北国春暖了,穿着软绸的夹衫,走出了大门,便看到满天空的柳花,飘着絮影。

不但是胡同里,就是走上大街,这柳花也满空飘飘的追逐着你,这给予人的印象是多么深刻。

苏州城是山明水媚之乡,当春来时,你能在街上遇着柳花吗?我那胡同的后方,是国子监和雍和宫,远望那撑天的苍柏,微微点辍着淡绿的影子。

喇嘛也脱了皮袍,又把红袍外的黄腰带解除,在古老的红墙外,靠在高上十余丈的老柳树站着。

看那袒臂的摩登姑娘,含笑过去。

这种矛盾的现象,北平是时时可以看到,而我们反会觉得这是很有趣。

96年前的小学课本啥模样?王先生家珍藏的“古书”,让我们了解到“新国文”的50篇课文中,最长的35个字,最短的14字。

王先生家收藏的小学课本,由商务印书馆发行,于民国元年(1912年)首次印刷,民国二年(1913年)二次印刷。

书中载明“经教育部审定”,系小学阶段所要学习的教材,有新修生、新国文、新算术等。

昨日,王先生说,书是爷爷保存下来的,大部分在“文革”时被毁了。

“新国文”第二册第一课的内容全文仅为14个字:“先生讲学生听先读字音后解字意”,让刚步入学堂的孩童在掌握了学习方法的同时,又记住了讲、听、读、音、字意等文字的书写和含义。

全册50篇课文中,大部分为20—30字,如第四十七课,“鼠耳大尾长嘴尖齿甚锐能咬物昼伏夜出既畏人尤畏猫畜猫捕鼠鼠害可免”;此外,每篇课文都有配图,均为水墨画,重点课文的配图为彩色,翻看课本犹如读连环画。

“那时的孩子肯定不需要减负,课文内容设置很有意思。

我觉得这些东西都是值得我们借鉴的。

”学生家长刘先生读后感慨万分。

(刚走上工作岗位的时候,课文就是教学目标,一篇文章,如果教得学生都说“懂了”,课文也就完成历史使命了;而后,课文成了练习题----那是强调语言训练的时候,我的任务就是从课文中“挖”出一个个训练题,让学生练习;再后,课文成了教育孩子养成良好品质的“模版”,我在叮嘱孩子向雷锋学习,向董存瑞学习。

也不管孩子们是不是不需要去炸暗堡。

如今,新课标使我明白,课文是孩子精神的家园,是孩子进行语言实践的天地。

如今,我隐隐约约感到,课文其实是一种个性。

个性的作者,个性的文章,个性的孩子,个性的老师。

我得注意文章的个性,作者的个性,孩子的个性,老师自己的个性。

课文,我想说这关系挺杂,似乎还在不断发展变化。

也许有这么一天,我会说:“课文,其实。

”全日制中学语文教学大纲(修订本)》规定了初中语文课本中的100篇基本课文,《九年制义务教育初级中学语文教学大纲(试用)》规定了108篇(首)基本课文。

重温民国老课本

民国老课本,无论是开明版本,还是商务版本,尽管岁月流逝,但读来仍是韵味悠长,令人感慨万千。

那套“商务国语教科书”的老课本。

该书初版于1917年,随后即风行全国,十年间共销售七八千万册。

这是一本文言教材,但选材精当,文字凝练,读来没有丝毫苦涩感。

《勿贪多》

瓶中有果。

儿伸手入瓶,取之满握。

拳不能出。

手痛心急。

大哭。

母曰:“汝勿贪多,则拳可出矣。

”

《文彦博》

文彦博少时,与群儿击球。

球忽跃入树穴,群儿谋取之,穴深,不能得。

彦博以盆取水,灌入穴中。

球遂浮出。

《不倒翁》

不倒翁,状似老人。

头大。

身短。

须长。

发秃。

耳、目、口、鼻皆全。

上轻下重。

以手推之,随倒随起。

《岁寒三友》

儿侍父,立庭前,见梅树着花,松竹并茂。

儿问曰:“霜、雪之时,他树多枯落,何以三者独否?”父曰:“其性皆耐寒,与他树不同。

古人称岁寒三友,即松、竹、梅也。

”

《诚实童子》

卖柑者担筐入市,数柑坠于地。

一童子在后见之,急拾

柑以还卖柑者。

卖柑者曰:“童子诚实,可嘉也。

”取二柑报之,童子不受。

《敬老》

雪初止,路中泥滑。

有老人,扶杖独行,失足仆地。

一童子趋而扶之。

既起,取巾代拭衣履,问其所居,送之归家。

老人欲具饭饷之,童子曰:“恐家人盼我。

”遂辞出。

《菊》

菊花盛开,清香四溢。

其瓣如丝、如爪。

其色或黄,或白,或赭,或红,种类繁多。

性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

《荷》

池中种荷,夏日开花,或红或白。

荷梗直立,荷叶形圆。

茎横泥中,其名曰藕。

藕有节,中有孔,断之有丝。

《桂》

庭中种桂,其叶常绿。

秋时开花,或深黄,或淡黄。

每遇微风,浓香扑鼻,人咸爱之。

花落,取以和糖,贮于瓶中,虽历久而香甚烈。

《腌菜》

严霜屡下,园菜渐肥。

取而曝之,俟略干,置缸中,腌以盐。

旬余,便可取食。

若藏之于瓮,泥封其口,虽留至明年,犹可食也。

《赵至》

赵至之父,以耕为业。

至年十三,父令就塾读书。

一日,闻父叱牛声,掩面而泣。

师问故。

至曰:“予年少,未能奉养,使老父不免劳苦,故自悲耳。

”

《韩乐吾》

韩乐吾家素贫,又遭岁歉,其家余米仅二升。

有友来告急,欲分半与之,其妻曰:“若明日何?”乐吾慨然曰:“吾等是明日死,渠却是今日死。

”竞分半与之。

《贪食之蝇》

瓷缸贮蜜,群蝇咸集。

一蝇贪食不已,足为蜜胶,不能脱。

群蝇见之,皆飞去。

贪食之蝇,遂死蜜中。

《糊纸窗》

农家小儿,揩拭窗格。

糊以白纸,涂以桐油。

纸能透明,且不易碎。

彼告我曰:“我家无钱买玻璃,故以此代之。

”

《逐雀》

红日将下,打麦已完。

小雀一群,纷集场上,觅食余粒。

数童子立门前,拍手噪逐之。

雀闻人声,散入林中。

《蜘蛛结网》

蜘蛛在檐下结网,既成。

一蜻蜓飞过,误触网中。

小儿见之,持竿挑网,网破蜻蜓飞去。

《人影》

明月在天,儿行廊下,若有人蹑其后,大惧,奔告其姊。

姊曰:“此汝身之影也。

汝立灯前,行日下,皆有影,岂忘

之耶?”儿乃悟。

《母羊求救》

童子出游。

有母羊向之悲鸣,既前走,又屡顾。

童子怪之,随其后。

至一池旁。

见小羊堕水中,哀号方急。

童子乃握其角,提置岸上。

母羊偕小羊欢跃而去。

《插秧》

大雨如注,田水骤满。

既晴,数农夫,头带笠,入田插秧。

秧针出水,长二三寸,分列成行。

《乡人》

乡人种菜为业。

每日晨起,担菜两筐,入城中,沿街唤卖。

人以其索价不二,菜又肥美,故争买之。

乡人得钱,易布与米,一家衣食,得以无缺。

《山之隐现》

吾乡多山,其翠如画,天晴山现,天雨山隐,我问母曰"山何以隐现"母曰"天晴无云故山现,天阴有云故山隐,云能遮山,山不能动也"

《虹》

大雨初过,虹现云际,颜色美丽。

儿见之,指以示母。

母曰:“雨止天霁,云未散尽。

其中水气为日光所照,则反映为虹。

故朝时日在东,则虹现于西;夕时日在西,则虹现于东。

”

《职业》

猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。

《大雨》

午饭既毕,天气郁蒸,苍蝇纷飞庭前。

少顷,大风陡起,沙尘扑面。

黑云自西北来,电光四射,雷声隆隆,大雨骤至,沟浍皆盈。

未几,雨霁,夕阳返照墙隅,豁然开爽,暑热尽退。

《水仙花》

早春时,窗下置水仙一盆。

父命二子,各作短文记之。

兄之文曰:“水仙为多年生之草。

叶细长,有并行脉。

茎生于叶丛之间。

花为伞形,其色白,别有杯形之副冠,色黄。

其地下茎为块状。

”弟之文曰:“今有仙子,姿态楚楚。

带袅,裙长,凌波无语。

名曰水仙,真无愧也!”父见之曰:“兄所作,科学家之文,弟所作,文学家之文也。

”

《杨柳》

杨柳,随处可种,临水尤宜。

春初发叶,旋开黄花。

及春末,叶渐多。

花中结实,细而黑。

蕊落,有絮绽出,质轻如棉,色白如雪,随风飞舞,散于各处。

《水》

地面之水,大者曰洋,其次曰海,海水弯入陆地,可以泊舟者,曰海湾,亦曰港。

大陆之上,有低地潴水者,曰湖曰泊,其小者曰池。

流通于地面之水为江河,在山间者,为溪为涧,其自高处倾泻而下,遥望之,如悬空之布,是为

瀑布。

《雾景》

春日晓起,旭日未出。

天色濛濛,似雨非雨,似阴非阴。

推窗远望,数尺之外,迷离莫辨。

庐、舍、树、木,在若有若无之间。

如蒙薄罗,如隔疏帘。

路上有行人,但闻人语,不见人迹。

余乃启户而出,行数十步,即觉细雨霏霏,沾衣欲湿。

行稍远,回望吾家,已迷其处。

此时余已入雾中矣。

顷之,雾散,日出,天清,气朗。

春日雾景,真奇观也。