黑斑息肉综合征

- 格式:ppt

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:31

黑色素斑-胃肠多发性息肉综合征一例报告作者:刘立舟杨向东来源:《健康必读·下旬刊》2012年第03期【中图分类号】R596【文献标识码】A【文章编号】1672-3783(2012)03-0420-02【关键词】黑色素斑-胃肠多发性息肉综合征;PJS;息肉切除黑色素斑-胃肠多发性息肉综合征(Peutz-Jegher Syndrome)系一常染色体显性遗传病,其特征是在口唇及其周围发生黑色素斑,同时伴有消化道的多发性息肉病。

我院2011年11月7日收治一例,现报告如下:1 病例简介患者男性,33岁,因“黑色素斑-胃肠多发性息肉综合征术后2年半”入院。

患者2009年因“反复发作脐周胀痛伴便血4年”于我院就诊,就诊前曾多次于院外行“经肛直肠息肉切除术”并予对症治疗后症状改善。

就诊时症见口腔粘膜、口唇、牙龈、眼睑、鼻部、手掌、足底、指趾间有明显的黑色素斑,多个,呈黑褐色,形状呈不规则的圆形,直径约为1~5mm不等。

行电子肠镜检查回示“大肠多发性息肉”。

结合患者肢体散在黑色素斑,诊断为“黑色素斑-胃肠多发性息肉综合征”,并于4月23日行“剖腹探查术,右半结肠切除术,回结吻合术,乙状结肠切除术,直结吻合术,大肠肿瘤切除术,电子肠镜术中定位”。

手术顺利,术后予抗炎、止血、对症支持治疗后痊愈出院。

术后病检回示:(结肠)非增生性错构瘤,(乙状结肠)腺瘤样息肉。

出院后3月,患者因“恶心、呕吐1周”就诊于成都胃病医院,行电子胃镜检查,报告描述:(胃窦)粘膜红白相间,红疹样变,有一疣状结节,诊断为慢性浅表疣状胃炎,予抗酸治疗后症状好转。

自此之后1周,因腹泻再次来我院门诊就诊,复查电子结肠镜检示“大肠多发性息肉”,并在肠镜下行“经肠镜大肠息肉电凝电切术”,术后未诉不适痊愈出院。

出院后患者大便1-3次/天,质干,呈羊屎状,量少,排出通畅,便后不尽感明显,无便血及粘液便,无里急后重感,无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不适,患者自诉予马应龙麝香痔疮膏纳肛及聚乙二醇4000口服后上述症状稍缓解,停药后上述症状如前。

黑斑息肉综合征合并宫颈腺癌1例标签:胃肠道;黑斑息肉综合征;宫颈癌;遗传黑斑息肉综合征为一种少见的遗传疾病,合并宫颈恶性肿瘤则更少见,我院接诊这样一例患者,现报道如下。

1.病例介绍患者女,44岁,因宫颈癌术后20月,腹胀1月于2012年02月入院。

2010年07月因宫颈癌行广泛全子宫切除+双侧附件切除+盆腔淋巴结清扫术,术后病理示宫颈腺癌,予以体外放疗24次,化疗6次。

2011年06月出现反复腹胀痛伴恶心,经诊断确诊为肠梗阻,保守治疗无效,后行肠切除吻合、肠粘连松解、胃造口术,术中见切口下大网膜与腹壁粘连,肠壁苍白色,呈放射性损伤并与盆底致密粘连,空肠部与回肠部高度扩张。

术后病理示:小肠放射性肠炎伴溃疡及息肉形成改变,息肉病理提示错构瘤。

近一月,患者再次出现腹胀不适,收住入院。

患者15岁因肠多发息肉并发肠梗阻行手术切除,具体情况不详知。

否认有多发肠息肉病家族史。

查体:足部、手掌及口唇粘膜可见散在色素沉着斑,腹部平坦,下腹正中见陈旧性手术疤痕,肠鸣音亢进。

腹部平片提示小肠不全性梗阻,入院诊断:宫颈癌术后,肠梗阻,黑斑息肉综合征。

给予消炎解痉等保守治疗后患者好转出院。

2.讨论黑斑息肉综合征(又称Peutz-Jeghers综合征)是一种少见的常染色体显性遗传性疾病。

主要表现为胃、小肠、结肠多发息肉,口唇、齿龈、手掌脚掌等皮肤及粘膜色素沉著并且有家族遗传[1]。

过去认为黑斑息肉综合征的肠道息肉组织学上多属错构瘤,不存在恶变问题,而随后的研究发现患者的大肠息肉为腺瘤样息肉结构的癌变率很高[2],提示黑斑息肉综合征患者与肠道恶性肿瘤的发生有相关性。

最近研究也提示黑斑息肉综合征患者为肿瘤高发人群,患者发生恶性肿瘤与年龄有关,年龄越大,发生肿瘤的机会越高。

但与患者是否有家族史,息肉的部位、大小,皮肤黏膜黑斑情况无明显关系[3]。

这与国外相关报道相一致[4]。

该患者为黑斑息肉综合征合并子宫颈腺癌,临床甚为罕见,两者是否有必然的联系有待进一步深究。

黑斑息肉综合征4例临床特点及STK11基因检测黄娟;赵培伟;黄敏捷;黄玉凤;张文;何学莲【摘要】目的探讨黑斑息肉综合征(PJS)的临床及其致病基因STK11特点.方法回顾分析4例PJS患儿的临床资料及患儿和父母的STK11基因突变情况.结果 4例中女3例、男1例,年龄1岁8个月至9岁6个月.均在口唇和/或手指处发现黑斑,肠镜检查均发现不同位置的胃肠道多发息肉;行息肉切除术后,病理结果显示黏膜肌层的肌纤维增生形成树枝样结构.基因检测发现,4例患儿均存在STK11基因杂合突变,突变位点分别为c.582 C>A,c.580 G>A,c.719 C>G以及c.879 insA突变.结论基因检测有助于早期诊断PJS,STK11基因c.879 insA突变为国内外未报道的新突变.%Objective To investigate clinical features of Peutz-Jeghers syndrome(PJS)and genetic change in STK11. Methods Clinical data and genetic change in STK11 gene of four PJS children were retrospectively analyzed.Results Four patients have hyperpigmentation on their lips, buccal mucosa or fingers. Intestinal polyposis was found at different locations of gastrointestinal tract. Polypectomy was performed in four patients and pathological section displayed the muscle fibers of the muscularis mucosae form a dendritic structure. And we found 4 heterozygous mutations (c.582C>A,c.580G>A,c.719C>G and c.879insA)on STK11 gene in these patients.Conclusions The PJS patients have typical clinical features;gene detection is helpful to early diagnosis,and we found a novel mutation(c.879insA) in STK11 gene.【期刊名称】《临床儿科杂志》【年(卷),期】2018(036)002【总页数】4页(P142-144,160)【关键词】黑斑息肉综合征;临床特点;STK11基因【作者】黄娟;赵培伟;黄敏捷;黄玉凤;张文;何学莲【作者单位】华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院病理科,湖北武汉430016;华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院中心实验室,湖北武汉430016;华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院病理科,湖北武汉 430016;华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院中心实验室,湖北武汉 430016;华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院病理科,湖北武汉 430016;华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院中心实验室,湖北武汉 430016【正文语种】中文黑斑息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)是一种少见的常染色体显性遗传性疾病(OMIM 175200),发病率约为1/200 000,以手指和足趾、口唇以及口颊黏膜等部位的黑斑、肠道内多发性息肉为主要特点,其肠内和肠外组织和器官易发生癌症[1,2]。

P—J综合征并发肠套叠诊治分析P-J综合征又称黑斑息肉病,该病于1921年由Peutz首先描述。

28年后Jeghers 对本病进行详细、系统的介绍,1954年被命名为Peutz-Jeghers Syndrome (PJS),PJS是一种罕见的疾病,发病率为二十万分之一[1-2],临床诊断困难,常合并肠套叠而引起肠梗阻手术后而明确诊断。

本文报道1例P-J综合征并发肠套叠病例,结合文献资料及诊断治疗体会,分析如下。

1 资料与方法患者,女,23岁,因“反复脐周疼痛4年,再发加重3 d”入院。

4年前无明显诱因下出现腹痛为持续性、伴阵发性加重,略感腹胀,无呕吐、腹泻,无畏寒发热,大小便正常,当地医院以“抗感染、解痉”等对症治疗后缓解。

4年来上述症状反复发作均适当休息或对症治疗后缓解,曾肠镜检查“肠道多发息肉”未特殊处理。

3 d前上述症状再次发作,腹痛较剧,伴有进食后呕吐,肛门有排便排气,于本院就诊。

查体:T 36.8 ℃,P 118次/min,R 21次/min,BP 100/70 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。

急性病容,痛苦状态,口唇黏膜可见散在斑片状色素沉着,全腹软无肌紧张,未见胃肠型及蠕动波,左侧脐周压痛,可见包块,无反跳痛,肝脾肋下未及,无移动性浊音,肠鸣音3~4次/min,脊柱四肢无畸形,神经系统检查阴性。

辅助检查:血常规WBC 12.5×109/L,N 91%;B超示盆腔肠间隙少量积液,右半结肠肠管明显增厚,可见“同心环”结构,考虑肠套叠;CT肠系膜上动脉水平小肠左侧套叠样改变,直肠局部肠壁稍增厚,未见肿大的淋巴结(图1),考虑:P-J综合征?术前诊断:肠套叠,P-J综合征。

完善术前准备行急症剖腹探查术,术中发现距Triz韧带下可见小肠套叠,小肠内4 cm大小肿块占位。

切除肿瘤在内的肠段10 cm,以端-端吻合,在切口下方20~60 cm小肠内可见占位3枚肿块,直径3~4 cm,切除该段肠管,吻合同前。

黑斑息肉综合征1例并文献复习1.临床资料:患儿女某,12岁,因反复腹痛8年余,再发2周入院。

患儿自3岁起无明显诱因出现腹痛,疼痛主要位于下腹及脐周,呈阵发性隐痛,发作无明显规律,无明显诱因,持续2-3分钟能自行缓解,能忍受,无放射痛,不伴有腹泻、恶心、便血等不适。

同时患儿嘴唇开始黑色色素沉着,并逐渐蔓延至口腔黏膜面,颜面及手指指腹,黑斑面积,颜色逐年增大,加深。

2周前患儿无明显诱因腹痛再发,腹痛部位及性质基本同前,于2009年8月在湘雅三医院门诊查胃镜提示:胃底后壁、穹窿部、胃体前壁、后壁、大弯侧可见多个带蒂及广基息肉,其中最大息肉约0.5*0.6*1.2cm;胃息肉病检示:符合炎性增生性息肉。

拟“黑斑息肉综合征”收入院。

入院体查:唇黏膜及口腔黏膜密集分布如洒墨状大小不等、形态不规则黑斑,直径0.2-0.5mm,边界清楚,部分黑斑融合,不高出皮肤,无毛发及血管附着,颜面部及双手指指腹可见散在点状黑褐色斑,无溃疡及皮损,心肺体征阴性,腹平软,脐周及右下腹压痛,无反跳痛。

家族史:患儿父母亲及1弟,均未发现类似症状;有1姨母,有黑色素沉着表现,但无其他症状,未曾就诊。

住院经过及治疗:入院后三大常规、血生化检查均示正常;完善肠镜示:距肛门90cm、60cm、30cm各见一约3.0*4.0*4.0—6.0*4.0*5.0cm大小带蒂息肉样肿块,堵塞部分肠腔,表面充血水肿,呈草莓样改变,夹取活检,组织脆,余结肠可见密集分布直径0.2-0.3cm广基息肉。

病检示:浅表增生性息肉性上皮;全消化道钡餐示:胃及小肠多发息肉样病变。

子宫、附件及双乳彩超均未见异常声像。

治疗上予肠镜下息肉电凝、电切及尼龙圈套术治疗,因息肉较大,经与6次治疗,目前息肉仍未完全切除。

2.文献复习并讨论2.1黑斑息肉综合征的临床特征:黑斑息肉综合征又称peutz-jepherssyndrome(pjs),由peutz和jepher分别于1921年和1949年报道,是一种少见的常染色体显性遗传疾病,以多发胃肠道息肉、特定部位皮肤黏膜黑色素沉着(多见口唇、颊粘膜及肢体末端)特征为主,男女发病率接近。

中国小肠镜诊治Peutz‑Jeghers综合征的专家共识意见(2022年)【提要】黑斑-息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)是一种常染色体显性遗传疾病,以皮肤黏膜色素沉着、胃肠道多发错构瘤性息肉和肿瘤易感性为主要特征。

小肠是PJS息肉好发部位之一,易伴发肠套叠、肠梗阻、消化道出血、癌变等并发症。

随着小肠内镜技术的迅速发展,小肠镜已经成为PJS诊治的关键技术,在小肠息肉诊断及治疗中发挥重要作用。

近年来,随着对PJS临床实践和认识的不断深入,我国消化内镜医师对PJS诊治有了较为丰富的经验积累。

为进一步促进小肠镜技术在该领域的推广应用,有必要制定中国小肠镜诊治PJS的专家共识意见。

本共识基于循证依据及专家经验对PJS的流行病学、遗传特征、临床表现、诊断标准、内镜治疗、外科手术、息肉监测及随访等方面进行梳理,以便于指导专科医师、内镜医师加强对PJS患者全生命周期的规范诊治和管理,从而更好地发挥小肠镜在P JS患者小肠息肉诊治中的作用。

【关键词】Peutz-Jeghers综合征;小肠;肠息肉;治疗,临床研究性;专家委员会黑斑-息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)是一种罕见的常染色体显性遗传性肿瘤综合征,其主要特征为皮肤黏膜色素沉着、胃肠道多发错构瘤性息肉和肿瘤易感性。

P JS自幼发病,随着患者年龄增长,胃肠道息肉逐渐增多、增大从而可引起各种并发症,如肠套叠、肠梗阻、消化道出血、癌变、营养不良及儿童发育迟滞等。

长期以来,在青少年及年轻成人PJS人群中,多数患者由于反复发生肠套叠、肠梗阻等并发症而被迫多次接受外科手术治疗。

围绕这一年龄段,切除消化道多发息肉、防治由其引起的各种并发症是临床最主要的治疗目标。

PJS患者胃、十二指肠近端及结直肠息肉可通过胃镜和结肠镜进行切除,但小肠多发息肉诊治一直是临床难题。

近年来,随着气囊辅助式小肠镜(balloon-assisted enteroscopy,BAE,简称小肠镜)诊治技术的不断进步,双气囊小肠镜(double-balloon enter oscopy,DBE)和单气囊小肠镜(single-balloon enteroscopy,SBE)的日益普及,使得PJ S小肠息肉的内镜下微创治疗成为可能,其临床有效性及安全性得到充分临床验证,在诊治小肠息肉及其并发症方面发挥重要作用。

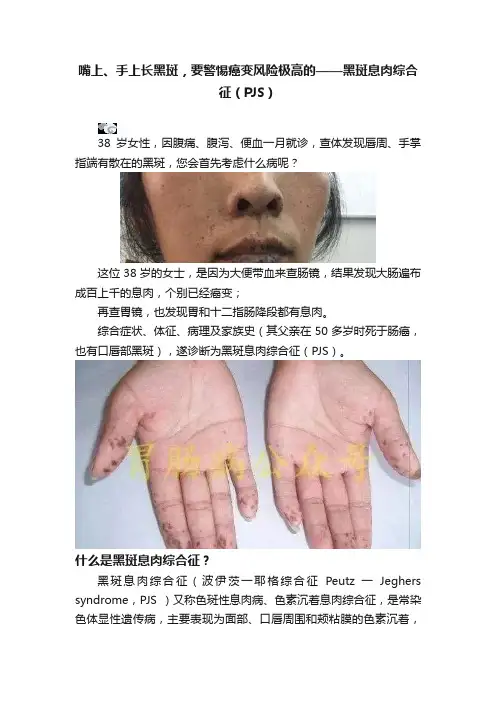

嘴上、手上长黑斑,要警惕癌变风险极高的——黑斑息肉综合征(PJS)38岁女性,因腹痛、腹泻、便血一月就诊,查体发现唇周、手掌指端有散在的黑斑,您会首先考虑什么病呢?这位38岁的女士,是因为大便带血来查肠镜,结果发现大肠遍布成百上千的息肉,个别已经癌变;再查胃镜,也发现胃和十二指肠降段都有息肉。

综合症状、体征、病理及家族史(其父亲在50多岁时死于肠癌,也有口唇部黑斑),遂诊断为黑斑息肉综合征(PJS)。

什么是黑斑息肉综合征?黑斑息肉综合征(波伊茨一耶格综合征Peutz 一Jeghers syndrome,PJS )又称色斑性息肉病、色素沉着息肉综合征,是常染色体显性遗传病,主要表现为面部、口唇周围和颊粘膜的色素沉着,以及胃肠道多发息肉,病理上为错构瘤。

临床并不常见,我国发病率约为1/20-28万,可发生于任何年龄,多见于儿童和青少年,男女发病率大致相同。

致病机理及临床表现PJS属于家族遗传性疾病,其遗传方式为常染色体显性遗传,由单一多效基因所传递。

患者的染色体分纯合子和杂合子2种,由于基因的突变,二者都能发病。

PJS患者约有50%无明显家族史,可能是由于新的基因突变所造成的,但其后代仍有发病的可能。

决定PJS的发病基因定位于19p13.3,基因为肿瘤抑制基因STK11。

本征临床表现不一,个体差异很大。

病情轻者可无自觉症状,严重者可出现腹痛、腹泻、黏液便、便血、便秘、呕血等消化道症状。

除以上症状外,本征尚有色素沉着、胃肠道息肉2大特征性表现。

1、黑色素沉着可以出现在婴儿或少儿时期,并且容易发生在口唇及其周围、面颊部、鼻孔内壁、手、足或会阴部。

(1)部位:以口唇黑斑最为常见(97.2%);四肢末端如手指、足趾、手掌、足底者占91.5%,这些部位应细致检查;还可发生在口腔粘膜(38.0%),面部(23.7%),牙龈(4.2%),个别见于鼻粘膜、睑缘,亦有全身分布的病例。

(2)形态:圆形、椭圆形或不规则形,大小多为1-3mm ,最大者可达25mm;边界清晰,不隆起于皮肤,多为黑色或褐色,压之不褪色,无瘙痒。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

解读黑斑息肉综合征

导语:黑斑息肉综合征是一种非常特殊的遗传病,黑斑息肉综合征又称色素沉着息肉综合征,是常染色体显性遗传病,约50 %患者有明显家族史。

主要表

黑斑息肉综合征是一种非常特殊的遗传病,黑斑息肉综合征又称色素沉着息肉综合征,是常染色体显性遗传病,约50 %患者有明显家族史。

主要表现为面部、口唇周围和颊钻膜的色素沉着,以及胃肠道多发息肉。

本文将为大家揭开黑斑息肉综合征的神秘面纱,让大家了解这一疾病的特点。

黑斑息肉综合征于1895年首次发现,1921 年荷兰学者Peutz报道了1个家族三代中有7例多发性肠息肉伴唇颊猫膜及指、趾黑斑。

1949 年Jeghers 进一步对本综合征作了详细介绍,并确定本病是由基因显性遗传。

1954年开始使用“Peutz一Jeghers 综合征”这一名称。

1995 年william 首先报道TI 例此综合征患者的息肉有恶变。

波伊茨一耶格综合征在我国不太多见。

黑斑息肉综合征宜早期发现,早期手术,防止恶变。

目前应用肠镜可以较容易地评估小肠肿瘤并改善预后和治疗。

肠镜检查在监视遗传息肉方面也有重要作用,它有助于发现癌前变化,能减少息肉并发症,并能改善外科手术方案。

通过腹腔镜可诊断肠梗阻和肠套叠的部位,并可切除套叠的肠拌,还可以通过腹腔镜切除部分结肠,治疗息肉。

以上所提及的类似黑斑息肉综合征这样的遗传疾病一般不会通过日常的接触而传播,所以如果你身边有黑斑息肉综合征的患者,千万不要对他们抱有歧视的心理而避而远之,而是应该积极帮助他们,给予更多的关心,帮助他们度过难关。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

P-J综合征概念P-J综合症又称黑斑息肉病,是由皮肤粘膜黑斑合并消化道息肉,是一种少见的常染色体显性遗传病,有很高的外显率,男女均可携带因子,约有30-50%患者有明显的家族史.息肉分布的广泛性与遗传并不一定有直接的关系,但黑斑的发生部位常较一致.该病由1921年Peutz首先描述,1949年Jeghers对本病进行了详细的系统的介绍. 临床症状本征临床表现不一,个体差异很大。

病情轻者可无自觉症状,严重者可出现腹痛、腹泻、黏液便、便血、便秘、呕血等消化道症状。

除以上症状外,本征尚有色素沉着、胃肠道息肉2大特征性表现。

1、色素沉着:①部位:色素斑主要发生于面部、口唇周围、颊黏膜、指和趾,以及手掌、足底部皮肤等处;②色泽:多数患者发生在上下唇和颊黏膜的色素斑为黑色,其余部位多为棕色或黑褐色;③出现时间:可出现于任何年龄,斑点多在婴幼儿时发生,至青春期明显,部分患者在30岁后可逐渐减退或消失;④与息肉关系:绝大多数病例为两者同时存在,约5%的患者仅有胃肠道多发性息肉或色素沉着。

两者在出现顺序上,临床多为先有色素斑点,然后才发生息肉,但色素斑的数目和深浅与息肉的数目无相关性;⑤色素斑的特征:其外形为圆形、椭圆形、梭形等多种形态,一般界限清楚,以口唇及颊黏膜最明显,下唇尤为突出。

色素斑常紧密相连,不高出于皮肤及黏膜表面。

2.胃肠道息肉:常呈多发性,息肉可发生在整个胃肠道,以小肠多见,在胃、大肠、阑尾腔也有生长。

这些息肉大小不定,小者仅为针头般大小的隆起,大者直径可达10.0cm,多为0.2~0.5cm,表面光滑,质硬,蒂的长短、粗细不—,也可无蒂。

较大息肉可呈菜花样。

此外,胃肠道息肉所引起的长期腹泻和便血可导致贫血;当息肉发展成大型息肉时,可发生肠梗阻;也可因息肉过多或息肉牵拉引起肠套餐,有时还可并发直肠脱垂。

肠套叠大多数可自行复位,如不能及时复位,延误较久可引起肠坏死。

诊断检查诊断标准:皮肤粘膜的色素斑,胃肠道多发息肉,息肉组织学检查属错构瘤,家族遗传病史.诊断该病不需符合上述所有条件.部分患者只有色素斑和息肉,尤其是色素沉着是本病特征性表现,临床上应注意口腔粘膜,手掌和足底,指趾,如患者存在这些色素斑常提示本病1.视诊:应检查口唇、口腔黏膜、手掌、足底、指和趾、肛门周围等部位,观察有无色素斑。