炎黄二帝与华夏族的形成

- 格式:pdf

- 大小:352.01 KB

- 文档页数:4

2023年炎黄子孙的来历炎黄子孙,这个词在中华大地上一直被人们所熟知和敬仰。

它源自《山海经》中的一个故事,讲述了华夏民族的始祖炎帝和黄帝的后裔,被统称为炎黄子孙。

炎黄二帝是华夏民族的起源,也是中华民族的共同精神支柱。

炎帝和黄帝是两位传说中的伟大帝王。

据传炎帝姓姬,名陶唐,黄帝姓公孙,名轩辕,分别出生于远古时代。

他们一直致力于治理国家,解除苍生的疾苦,为人类的乐土而努力。

炎帝是农业文明的缔造者,他教导人们种植农作物、饲养家畜,掌握了生产的基本技术,推动了人类社会的发展。

而黄帝则是战斗文明的倡导者,他带领炎黄子孙勇往直前,战胜了邪恶势力,确立了祖国的统一和安宁。

炎黄子孙的来历并非单纯的宗教传说,更是华夏民族的集体记忆与共同意识。

这种记忆源远流长,本身承载着民族对先祖的敬仰之情。

炎帝和黄帝虽然没有确切的历史记载,但他们的存在和作为民族精神的象征地位得到了世代相传。

在长期的文化积淀中,炎黄子孙形成了一种共通的价值观和行为准则。

这种准则体现在民众对国家、祖先和后代的敬爱,对社会公德的遵守以及对道德伦理的重视。

对于炎黄子孙来说,国家是他们共同的家园,祖国的繁荣和安定是每个人的责任和使命。

他们以忠诚和勇往直前的精神,承担起传承先祖智慧和创造美好未来的责任。

炎黄子孙的故事和精神一直在华夏大地上流传至今。

无论是在家庭、学校还是社会中,都会有人提及炎黄子孙的传说和他们的伟业。

这不仅是对我们华夏民族历史的回顾,更是对我们现在和未来的激励和指引。

炎黄子孙的故事在每个人的心中迸发出坚定的信念和力量。

我们相信,只要我们发扬炎黄子孙的精神,坚守信仰,爱国奉献,我们的民族将不断发展壮大,走向繁荣昌盛的新时代。

炎黄子孙的来历不仅是中华民族的骄傲,也是人类文明的宝贵财富。

我们应该珍惜这一传统,传承先祖的智慧和精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

炎黄子孙的精神将继续引领华夏民族,让我们铭记先祖的付出和牺牲,坚定信念,勇往直前,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!让我们共同追寻炎黄子孙的脚步,为中华民族的崛起而努力奋斗!。

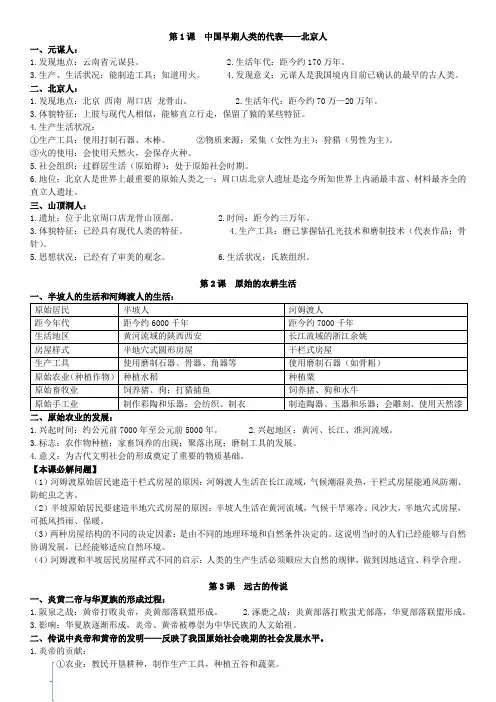

第1课中国早期人类的代表——北京人一、元谋人:1.发现地点:云南省元谋县。

2.生活年代:距今约170万年。

3.生产、生活状况:能制造工具;知道用火。

4.发现意义:元谋人是我国境内目前已确认的最早的古人类。

二、北京人:1.发现地点:北京西南周口店龙骨山。

2.生活年代:距今约70万—20万年。

3.体貌特征:上肢与现代人相似,能够直立行走,保留了猿的某些特征。

4.生产生活状况:①生产工具:使用打制石器、木棒。

②物质来源:采集(女性为主);狩猎(男性为主)。

③火的使用:会使用天然火,会保存火种。

5.社会组织:过群居生活(原始群);处于原始社会时期。

6.地位:北京人是世界上最重要的原始人类之一;周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。

三、山顶洞人:1.遗址:位于北京周口店龙骨山顶部。

2.时间:距今约三万年。

3.体貌特征:已经具有现代人类的特征。

4.生产工具:磨已掌握钻孔光技术和磨制技术(代表作品:骨针)。

5.思想状况:已经有了审美的观念。

6.生活状况:氏族组织。

第2课原始的农耕生活二、原始农业的发展:1.兴起时间:约公元前7000年至公元前5000年。

2.兴起地区:黄河、长江、淮河流域。

3.标志:农作物种植;家畜饲养的出现;聚落出现;磨制工具的发展。

4.意义:为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。

【本课必解问题】(1)河姆渡原始居民建造干栏式房屋的原因:河姆渡人生活在长江流域,气候潮湿炎热,干栏式房屋能通风防潮、防蛇虫之害。

(2)半坡原始居民要建造半地穴式房屋的原因:半坡人生活在黄河流域,气候干旱寒冷、风沙大,半地穴式房屋,可抵风挡雨、保暖。

(3)两种房屋结构的不同的决定因素:是由不同的地理环境和自然条件决定的。

这说明当时的人们已经能够与自然协调发展,已经能够适应自然环境。

(4)河姆渡和半坡居民房屋样式不同的启示:人类的生产生活必须顺应大自然的规律,做到因地适宜、科学合理。

中华上下五千年历史故事中华上下五千年历史故事1、炎黄二帝:大约四千七百多年前,轩辕(即黄帝)联合炎帝战胜九黎族蚩尤,蚩尤俘虏被称为“黎民”,本部落人被称之为“百姓”。

后人将黄帝誉为华夏族的祖先,因为黄帝和炎帝是近亲,又融合在一起,所以我们又称为“炎黄子孙”。

2、陶寺古城遗址:该古城遗址陕西省襄汾县,建成时间大约距今四千七百年。

该遗址属于龙山文化,曾一度是国内发现的最大史前古城遗址。

该遗址还发现了大量墓葬,墓中骸骨的DNA检测结果显示其父系Y染色体snp单倍型几乎全部为O3基因,与今天汉族主体的父系基因高度一致。

可以说,基因证据证明了陶寺遗址的居民就是当代中国人的祖先,是中国文化的起源地。

各地遗址y染色体snp单倍型比例该遗址还发现了最早的天文观测系统,与古籍《尚书-尧典》所载尧帝“乃命羲和,钦若昊天”的记载相符,故而猜测为尧帝的都城。

中华上下五千年历史故事酒的起源传说1、仪狄酿酒相传夏禹时期的仪狄发明了酿酒。

公元前二世纪史书《吕氏春秋》云:“仪狄作酒”。

汉代刘向编辑的《战国策》则进一步说明:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之,曰:‘后世必有饮酒而亡国者。

’遂疏仪狄而绝旨酒:(禹乃夏朝帝王)”。

2、杜康酿酒另一则传说认为酿酒始于杜康(亦为夏朝时代的人)。

东汉《说文解字》中解释“酒”字的.条目中有:“杜康作秫酒。

”《世本》也有同样的说法。

3、酿酒始于黄帝时期另一种传说则表明在黄帝时代人们就已开始酿酒。

汉代成书的《黄帝内经·素问》中记载了黄帝与歧伯讨论酿酒的情景,《黄帝内经》中还提到一种古老的酒———醴酪,即用动物的乳汁酿成的甜酒。

黄帝是中华民族的共同祖先,很多发明创造都出现在黄帝时期。

《黄帝内经》一书实乃后人托名黄帝之作,其可信度尚待考证。

中华上下五千年历史故事二桃杀三士春秋时期,齐国有三个勇士公孙接、田开疆、古冶子,他们居功自傲,蛮不讲理,相国晏婴担心他们会闹事而影响国家安危,建议齐景公赐两个桃子让他们三人论功而食,结果他们有勇无谋,因争吃桃子纷纷自杀身亡。

中国历史故事概括中国,一个拥有悠久历史的古老国度,五千年的文明史孕育了无数动人的故事。

这些故事,既是历史的见证,也是文化的传承。

在这里,我们将简要概述一些中国历史上的重要故事,以展现中华民族的辉煌历程。

1、炎黄子孙的起源炎黄二帝,是中国古代神话中的两位伟大人物,分别代表了两个不同的部落。

随着时间的推移,两个部落逐渐融合,形成了华夏民族,也就是今天的汉族。

这一传说,体现了中华民族的团结与融合。

2、大禹治水尧舜时期,洪水泛滥,人民生活困苦。

大禹,作为舜的臣子,毅然承担起治水的重任。

他带领百姓,开凿河渠,疏通水道,成功地治理了洪水,使人民得以安居乐业。

大禹治水的故事,传颂至今,彰显了中华民族与自然灾害抗争的顽强精神。

3、烽火戏诸侯西周时期,周幽王为博得美人褒姒一笑,点燃烽火戏弄诸侯。

这一行为,导致了诸侯们的不满与疏远,最终在犬戎进攻时,无人来援。

西周因此灭亡,进入了东周时期。

这个故事警示我们,轻诺寡信、失信于人,终将自食恶果。

4、卧薪尝胆春秋时期,越王勾践被吴王夫差打败,成为人质。

在吴国,勾践卧薪尝胆,时刻铭记耻辱与责任。

最终,他成功返回越国,励精图治,打败了吴国。

这一故事,展现了忍辱负重、以屈求伸的精神。

5、秦始皇统一六国战国时期,秦始皇凭借强大的军事实力,先后消灭了其他六国,实现了中国的统一。

他推行一系列改革措施,如标准化度量衡、货币和文字等,加强了中央集权制度。

秦始皇的统一大业,奠定了中国两千多年政治历史进程的基础。

6、楚汉之争秦朝灭亡后,项羽自称西楚霸王,分封诸侯。

刘邦不满项羽的统治,举兵反叛。

最终刘邦凭借智谋和人才优势,打败了项羽,建立了汉朝。

楚汉之争的故事,展现了英雄之间的较量和历史的无情。

7、三国鼎立东汉末年,群雄并起,曹操、刘备、孙权三人分别占据北方、西南和东南地区,形成了三国鼎立的局面。

经过长期的战争和政治斗争,最终司马炎一统三国,建立了晋朝。

三国鼎立的故事,展示了智谋、勇气和权谋的较量。

浅析华夏民族的形成路径储丽(安徽大学安徽230601)摘要:古代中国被称之为华夏,意即因中国是礼仪之邦,故称“夏”;中国人的服饰很美,故作“华”。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

作为华夏民族,就是由生活在中国①的世世代代各个民族的人民,相互之间不断交融,相互影响下,形成的一个统一凝聚的民族整体。

本文在参考大量史料的基础上,从华夏民族的起源说起,到华夏民族的新生结束,浅析了华夏民族的形成路径。

关键词:华夏民族;融合;统一;独立的历史文化引言华夏,华夏民族,这两个称谓国人经常使用,耳熟能详,从古至今,国人多自称华夏民族,谓政权之名称为华夏。

这样一个有这海纳百川气魄,求同存异肚量的历史悠久,文化绚烂的民族,,是在数千年中国先民的相互交流征伐,吸收借鉴的过程中,由一个一个不同地域,文化,历史,风俗的民族,汇聚吸收各自长处,融合而成的。

自强不息的华夏民族,经受数千年的风雨,从五千年前的中原大地发端,一路历经艰辛,走到了现在。

一、华夏民族的起源华夏是古代汉族的自称(即华夏族)。

原指中国中原地区,后复包举中国全部领土而言,遂又为中国的古称。

华夏一般作为代称中国,相传在大约五千年前,黄河流域中下游一带的华山与夏水之间分布著许多部落,比较重要的有炎帝部落、黄帝部落等。

炎、黄两部落融合成的“华夏民族”,即为“炎黄子孙”②。

据《史记·五帝本纪》载,五帝中的首位是黄帝,后来的人称黄帝为华夏族的始祖。

黄帝之后,最著名的有唐尧、虞舜、夏禹等人。

禹系夏后氏部落之领袖,姒姓,又称夏禹、大禹。

夏大禹治水有功,继位于舜当了中原各部落之共主,成为中国的第一个王朝。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

文化高的地区称为“夏”,把文明程度高的人或族叫“华”,“华夏”合起来就代表了中国是一个有高度文明和发达文化的中央大国,“华夏”久而久之便成了中华民族的代名词。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢炎黄二帝来源之谜人文始祖炎黄二帝的历史功绩导语:我们常常说中华民族是炎黄子孙,炎、黄二帝是我们民族的始祖。

在历史上,炎、黄二帝的记载实在太多,有人认为他们是远古时期的帝王,有人认我们常常说中华民族是炎黄子孙,炎、黄二帝是我们民族的始祖。

在历史上,炎、黄二帝的记载实在太多,有人认为他们是远古时期的帝王,有人认为他们是两个部落,也有人把他们当作神来看待。

那么到底是人还是神?至今我们仍然没有明确的答案。

习惯上人们称中华民族为炎黄子孙,而炎、黄是列为五方天神的五帝中的二位。

《国语·晋语》,少典氏娶有蟜氏之女,生下黄帝和炎帝,而少典究竟为氏族名还是父名,则众说不一。

炎帝的事迹,书中有一些不同的记载,一般把炎帝与神农氏说成是一个人过去将炎帝和黄帝,说成是像夏、商、周三代的天子或秦、汉以后的皇帝那样远古时期的帝王。

《史记·五帝本纪》说:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。

”《国语》的说法有所不同,说黄帝在姬水边长成,因而姓姬。

《史记集解》说黄帝号有熊氏,可能是以熊为图腾而得名。

在早期部落之间的战争中,黄帝对于中华民族的形成是有功绩的。

功绩还不止于此,《史记正义》说:“黄帝之前,未有衣裳屋宇。

及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难”,“教民江湖陂泽山林原隰皆收采禁捕以时,用之有节,令得其利也。

”为什么称他为“黄”帝?据《淮南子·天文训》记载:“东方木也,其帝太皋,其佐句芒,执规则而治春;南方火也,其帝炎帝,其佐朱明(即祝融),执衡而治夏;中央土地,其帝黄帝,其佐后土,执绳而制四方;西方金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋;北方水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬。

”也就是说,黄帝为五天帝之中央天帝,是管理四方的中央的生活常识分享。

华夏民族的历史起源是怎样的?是如何一步步发展起来的本文导读:从约公元前5000年起,华夏族在黄河中下游的中原地区起源并逐渐发展,进入新石器时期以后先后经历了母系和父系氏族公社阶段。

公元前2700年,传说陕西中部地区有一个姬姓部落,首领是黄帝。

其东面还有一个以炎帝为首的姜姓部落。

他们都源于原始农耕氏族少典氏,但双方经常发生摩擦。

两大部落在中原地区终于爆发了阪泉之战,黄帝打败了炎帝,之后两个部落结为联盟,并攻占了周边各个部落,华夏族的前身由此产生。

远古传说,还描述了汉族先民曾经历漫长的原始公社制时代。

在黄帝以前,经过“知母不知父”的母系氏族部落的阶段。

关于黄帝的传说,则标志着由母系氏族部落转化为父系氏族部落,并已进入部落联盟阶段。

在黄帝之后相继以禅让的方式成为大部落联盟首领的尧、舜、禹,被认为是黄帝的子孙。

公元前21世纪,中原地区的原始公社制时代走到了历史的尽头,阶级社会已经出现在黄河中下游平原的土地上。

黄河中游的炎帝与黄河中上游的黄帝发生阪泉论战,炎帝小宗归入黄帝大宗,黄帝从此成为人文道统的始祖。

炎黄重新合并成为华夏族,少典氏族又重归一统了。

夏商周是也是大一统,为天下制度,官方有标准的文字和官话。

而秦始皇统一中国并建立了秦朝,中国至此进入中央集权制,帝国模式。

随后汉朝建立,并统治中国400余年。

该时期中国版图空前扩大,此时汉族人口分布仍集中在黄河、淮河流域。

从西晋末年起,五胡乱华,汉族人口逐渐向长江、珠江及中国东南部大规模迁徙。

而从西晋到隋代的建立这一段期间,汉族又进入中亚和云南。

到大明、满清时,南方汉族人口便超过了北方。

后满人禁止汉人出关进入东北,清后期为充实边疆,又准许汉族进入东北。

在张作霖统治东北时期,大量引入北方汉族。

自明朝起汉族开始零星向东南亚移民,从19世纪起又有汉族向欧洲、北美等地移民。

根据复旦大学的基因研究对照和历史迁移记录,汉民族的扩张主因是历史上的由北往南的人口移动,而非大家所认为的其他民族汉化所致。

华夏起源相传在大约五千年前,黄河流域中下游分布着许多部落,比较重要的有炎帝部落、黄帝部落等。

黄帝,姓姬(或云公孙),号轩辕氏、有熊氏,原居于西北,后迁徙至涿鹿(今河北涿鹿东南)一带。

炎帝传为神农氏后裔,姜姓,号烈山氏或厉山氏。

时南方强悍的九黎族,在其首领蚩尤率领之下,向炎帝求援。

黄帝统帅炎、黄二部与蚩尤战于涿鹿之野,蚩尤被杀。

涿鹿之战后,炎黄两部落发生战争,黄帝击败了炎帝。

从此,中原各部落咸尊黄帝为共主,炎、黄等部落在黄帝的领导下融合成华夏民族。

故中华民族素自承为『黄帝后裔』,又因炎、黄两部落融合成华夏民族,故也称为『炎黄子孙』。

黄帝虽被视为华夏之袓,但古代传说中的黄帝并非孤立的,他只是上古时期氏族、部落酋长或共主中的一位。

中国古籍向来流传着『三皇』、『五帝』的提法,不过『三皇』、『五帝』的具体有着很多不同的说法。

在此只用提一种异说:『三皇』乃天皇、地皇、泰皇《史记‧秦始皇本纪》,『五帝』乃黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜《史记‧五帝本纪》。

黄帝之后,最著名的有唐尧、虞舜、夏禹等人。

禹系夏后氏部落之领袖,姒姓,又称夏禹、大禹。

相传尧的末年,洪水泛滥,禹父奉命治水,花了九年时间而一事无成,而被尧处死。

及舜即位,禹奉命继其父治理洪水。

禹用疏导的方法,广修沟渠,终于根治了水患,从此成了华夏民族的英雄人物,被称为『大禹』。

传说伏羲氏时官都以龙为名,称青龙、赤龙、白龙、黑龙、黄龙。

后来的神农氏以火名其官,黄帝以云名其官。

这些情况说明,一直到黄帝时,其政权组织都极为简陋,实际上是部落头领议事会。

传说,帝颛顼时设五行之官,以及负责祭天的南正之官和负责治民的北正之官,这才有了政权组织的雏形。

帝尧时,传说已有三公六卿百执事的中朝官制,分管各方诸侯的四岳,以及州、师、都、邑、里、朋、邻的各级地方组织划分和州牧、侯伯的地方长官。

帝舜时,有司空、司徒、士、共工、虞、秩宗、典乐、纳言等中朝职官。

显然,尧、舜时职官体制的传说,有许多后人附加的内容。

历史神话故事大全:中华民族始祖轩辕黄帝黄帝与炎帝是华夏民族的始祖。

《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。

黄帝以姬水成,炎帝以姜水(今陕西宝鸡清姜河)成。

成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。

二帝用师以相济也,异德之故也。

”这是中国历史最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。

所以,炎黄二帝都是起源于陕西省中部渭河流域的两个血缘关系相近的部落首领。

后来,两个部落争夺领地,展开阪泉之战,黄帝打败了炎帝,两个部落逐步融合成华夏族,华夏族在汉朝以后称为汉人,唐朝以后又称为唐人。

炎帝和黄帝也是中国文化、技术的始祖,传说他们以及他们的臣子、后代创造了上古几乎所有重要的发明。

关于黄帝的传说:据传他出生几十天就会说话,少年时思维敏捷,青年时敦厚能干,成年后聪明坚毅。

时蚩尤暴虐无道,兼并诸侯,当时的天下共主发明农耕和医药的炎帝已经衰落,酋长们互相攻击,战乱不已,生灵涂炭,炎帝无可奈何,求助于黄帝。

黄帝毅然肩负起安定天下的责任,黄帝与蚩尤战于涿鹿,双方的战士斗英勇无畏,战斗十分激烈。

黄帝在大将风后、力牧的辅佐之下,终擒蚩尤而诛之,诸侯尊为天子,以取代炎帝,成为天下的共主。

因有土德之瑞,故称为黄帝。

不久,天下又出现*。

黄帝知道蚩尤的声威还在,于是画了蚩尤的相到处悬挂。

天下的人都以为蚩尤未死,仅仅被黄帝降服,更多的部落都来归附。

后来,蚩尤被尊为战神。

炎帝虽然被蚩尤打败,实力尚存。

他不满黄帝成为天下共主,企图夺回失去的地位,终于起兵反抗。

炎、黄二帝发生火并,决战在阪泉之野实行。

经过三场恶战,黄帝得胜。

从此,黄帝天下共主的地位最终确立,号令天下,凡是不顺从的部落,都以天子的身份去加以讨伐。

黄帝在位时间很久,国势强盛,政治安定,文化进步,有很多发明和制作,如文字、音乐、历数、宫室、舟车、衣裳和指南车等。

相传尧、舜、禹、汤等均是他的后裔,所以黄帝被奉为中华民族的共同始祖。

在相关大量的神话传说故事中,本领、发明最多的人是黄帝。

第3课远古的传说一、重难点分析1.炎黄联盟炎黄联盟是本课难点之一。

一要区别“黄帝”与“皇帝”。

“黄帝”是传说中上古帝王轩辕氏的称号,是中华民族的始祖;“皇帝”是古时最高统治者的称号,在后来才有。

二要了解华夏族的形成。

炎帝归顺黄帝后,黄帝和炎帝联合起来,打败了东方强大的蚩尤部落,后来两个部落结成联盟,经过长期发展,形成日后华夏族的主体。

2.传说中的炎帝和黄帝的发明传说中的炎帝和黄帝的发明,是本课的重点,教学中要注意把握下面几点。

一要通过炎帝和黄帝的一系列发明,感知炎帝和黄帝为中华早期文明出现所作的突出贡献,加深其为中华民族初祖地位的理解。

二要让学生认识,任何一项发明都是许多人长期实践的结果,不可能是个别人的功劳。

三要知道传说难免有神秘的色彩,但透过其神秘的外壳,我们可以得到关于真实历史的很多信息。

越来越多的考古发现也更多地印证了传说的内容,我们要学会通过了解到的历史史实,提取传说中的真实历史成分。

3.禅让制禅让制是本课的难点之一。

学习这一部分的主要障碍,在于知识的抽象性。

教材考虑到初中学生的心智特点,对这一部分未展开。

我们在教学中可从这样几个方面进行突破。

一让学生通过小品自编自导自演尧舜禹禅让,更形象地了解禅让的情境。

二要说明禅让的实质是早期文明社会一种民主推选部族联盟首领的制度,被推举的部族联盟首领没有特权。

三让学生根据尧舜禹的禅让,思考“什么样的人才能被推举为部族联盟首领”(德才兼备、以身作则、心系人民等)。

由此还可以继续拓展,思考“禅让制对我国今天的社会主义建设有什么借鉴意义”(要选举贤能、重用人才等)。

二、史料解读华夏①民族,非一族所成。

太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》【注释】①华夏:华,荣也,本意指花,引申为美丽以致盛大辉煌之意;夏,中国之人也,有大、美之意。

春秋时期出现了“华夏”的观念,意即大美之夏,当时指文化水平高的诸侯国。

中国龙文化阅读题答案中国龙文化源起在原始社会的史前阶段,把龙作为氏族部落的图腾物来崇祀,是原始人朴素宗教意识的反映。

其文化史价值仅限于氏族文化的精神信仰对象。

其功能意识来源于人们认为氏族的精神偶像存在于人们的生活之中的信念。

在考古文物和丧葬习俗中,则反映在希望来世幸福的追求之中,如西水坡墓葬中的“骑龙升天”摆塑,就是很好的例证。

龙文化伴随着中华民族的起源和发展有一个漫长的演化过程。

主要经历了原龙、礼龙、神龙和文化龙四个阶段。

原龙即图腾龙,主要作为氏族的感生神而存在。

主要作用是氏族的保护神和崇拜图腾,既是氏族之根,同时具有超常的能力。

在西安仰韶文化半坡遗址中出土的陶壶龙纹,揭示了龙的一源。

陶壶龙纹为人面、长鱼身、有鳍、曲身、似龙似蛇,应为原龙形象的一种。

在仰韶文化彩陶纹饰中,鱼的形象占了绝大多数,联想到商周铜器上习见的族徽动物,可以初步认定这些鱼纹具有族徽的性质。

大凡图腾崇拜,起初都是现实中实在的动物和植物,此后便不断地被加以神化,最后就可能演变为完全脱离实际的神物了。

所以说鱼纹可能即是六千多年前半坡人的图腾物,而加长的鱼龙纹则是一种变形纹,有趋向神化的痕迹。

那么,鱼这种水中精灵怎么会成为半坡人的图腾物呢?这不能不让人联想到一万年以前的第四纪冰川洪水期。

当时洪水滔天,世界一片汪洋,长达数千年,人类的生存受到了严重的挑战。

所以,半坡人在回答“人从哪里来”的时候,很自然地把鱼作为自己的感生神,即祖先,来加以崇拜。

只有作为鱼的子孙,才可能具有鱼类在水中遨游的本领,氏族才能在洪水世界里得到延续。

而半坡氏族大量的长身鱼纹或龙鱼纹则有明显的向龙转化的趋向,处于龙文化的萌芽状态。

这种起源在后世的典籍中也可得到印证。

在我国夏代,还常常面临着洪水灾害,所以夏人仍把龙鱼作为感生图腾①,仍希望人类像龙鱼那样在水中生活。

战国时代,人们把龙当做“鳞虫之长”,还保留了把龙作为鱼类的传统观念。

在商周铜器和汉代画像石中的龙,口中是常常衔鱼的。