华夏族的形成

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

古代华夏民族的形成与发展自中国古代开始,华夏民族便成为了一个不容忽视的实体。

华夏文化不仅源远流长,而且独具特色,深入到了中国人的生活当中。

那么古代华夏民族是如何形成的呢?又是经过哪些历程才得以发展壮大的呢?一、华夏民族的形成根据历史学家的考证,华夏民族大约在距今四千年前的商朝时期开始形成。

当时不同居住地区的汉人族系,由于相互之间的关系疏离,便被外族所乘机侵略。

为了应对来自外族的侵袭,当时的汉人族系便开始走到一起,最终形成了汉朝政治的后盾 - 中原文化的基础。

据史书记载,中原地区的各自部族,在与外族发生战争的过程中,逐渐融合成一个大的整体。

在这个过程当中,他们相互之间深度协作,逐渐形成了华夏民族。

二、华夏民族的发展由于时代的变迁,以及历史的演变,华夏民族也在不断经历各种形式的变革,不断发展壮大,最终成为我们今天的世界码头。

1. 周朝时期周朝是中国最为后代所铭记的时期之一,周朝时期的大型历史事件和庆典,同样是中国历史影响最深远的历程之一。

在那个时代,中原地区原来的部落联盟已逐渐成长为各自一个整体。

经过数百年的发展,周朝已经独步世界的文化和社会模式。

周朝在对待境内的文化和经济问题上也相当重视,致力于百姓生活的改善和国家的基础建设。

2. 秦皇时期秦皇时期是中国历史上唯一一个被称作“中华民族”的时期。

秦皇时期的重大作为和科技成果,不仅在中国数千年的历史文化中产生影响,而且在世界历史中产生了广泛的影响。

当时在人们生活的悠闲时光里,秦皇的改革却在深刻地影响著中国后代。

刺破重重迷雾,古代华夏民族以极快的速度迎来了自身的崛起。

3. 汉朝时期汉朝时期是中国历史上极其繁荣的时期。

在汉朝时期,中原地区的经济和文化都得到了进一步的发展,这也为华夏民族的进一步壮大奠定了基础。

尽管在这个时期还出现了比较严重的政治领袖分裂问题,但是汉朝时期依然是中国历史上的一个重要时段。

4. 唐朝时期唐朝是中国历史上最为繁荣的时期之一,它在这个时期内对于古代华夏民族的成长和发展,产生了重要的影响。

中华民族的起源中国历史上的族群形成与融合中华民族的起源:中国历史上的族群形成与融合一、Introduction中国是一个拥有悠久历史的国家,中国的文明可以追溯到几千年前。

中华民族是中国人民的主要民族群体,但其形成和发展并非简单的过程。

本文将探讨中国历史上的族群形成与融合,以揭示中华民族的起源。

二、华夏族的形成华夏族是中华民族的前身,其形成可以追溯到五千年前的新石器时代晚期。

据考古发现,黄河流域是华夏族的发祥地。

在这一地区,出现了众多的部落和氏族,最终由部分部落逐渐形成了华夏族。

华夏族的人们在农业和手工业方面取得了重要的进展,形成了独特的华夏文明。

三、少数民族的形成除了华夏族,中国历史上还有许多其他民族的形成与融合。

少数民族是指与汉族不同的其他族群,他们有着不同的语言、文化和风俗习惯。

少数民族的形成主要源于中国广袤的地理环境和多样的历史背景。

例如,藏族主要分布在青藏高原地区,彝族则主要分布在云南地区。

这些少数民族通过与汉族和其他民族的交流与融合,形成了多元的中国文化。

四、民族融合与一统中国历史上的民族融合与一统是中华民族的重要特征。

中国的统一王朝将各个民族纳入统治体系,实行统一的法律制度和行政管理,促进了不同民族之间的融合。

同时,中国古代的交流与贸易也起到了重要作用,不同民族之间的文化和经济交流促进了彼此的认同和融合。

五、民族形成与中国历史的转折点中国历史上的一些重要事件和转折点也对民族形成与融合产生了深远影响。

例如,秦始皇统一中国后推行的一系列措施促进了汉族的形成和统一。

隋唐时期的统一王朝进一步巩固了中华民族的地位,并加强了各个民族之间的交流与融合。

宋元明清时期的优秀文化传承和民族交融,进一步丰富了中国文化的多样性。

六、现代时期的民族认同随着现代化的进程,中国的民族认同也在不断演变。

中国历史上的族群形成与融合奠定了中华民族的基础,但同时也面临着新的挑战和变革。

在全球化和多元文化交流的背景下,中国人民对各自民族身份的认同变得更加多元和包容。

古代中华民族的发展

古代中华民族的发展是一个漫长而复杂的过程。

以下是对其发展脉络的简要概述,仅供参考:

1. 传说时代:在公元前221年以前,中国境内的各民族处于形成和初步发展阶段。

其中,夏、商、周是这一时期力量最强、影响最大的三个民族。

华夏族,作为春秋战国时期许多民族中最重要的一个民族,逐渐崭露头角。

2. 秦汉时期:从公元前221年到公元220年,华夏族逐渐形成汉族。

这是汉族与各民族共同创建统一的多民族祖国的时期。

在这个时期,中国以华夏族为主体,将众多民族统一起来,形成一个疆域辽阔、强大的多民族国家。

3. 魏晋南北朝:公元220-581年,中国经历了一个各民族大混乱、大迁徙、大融合的时期。

三国与晋的民族压迫政策导致各民族的大分裂、大同化、大融合。

4. 隋唐时期:公元581-907年,各民族在新的阶段走向新的统一。

5. 元、明、清中期:从1271年到1840年,蒙古族和满族迅速发展并日趋强盛,开创了以少数民族为主的统一全国的局面。

从以上发展脉络可以看出,古代中华民族的发展是一个不断融合、演进的过程。

在这个过程中,各民族之间的交流与融合为中华民族的形成和发展奠定了坚实的基础。

浅析华夏民族的形成路径储丽(安徽大学安徽230601)摘要:古代中国被称之为华夏,意即因中国是礼仪之邦,故称“夏”;中国人的服饰很美,故作“华”。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

作为华夏民族,就是由生活在中国①的世世代代各个民族的人民,相互之间不断交融,相互影响下,形成的一个统一凝聚的民族整体。

本文在参考大量史料的基础上,从华夏民族的起源说起,到华夏民族的新生结束,浅析了华夏民族的形成路径。

关键词:华夏民族;融合;统一;独立的历史文化引言华夏,华夏民族,这两个称谓国人经常使用,耳熟能详,从古至今,国人多自称华夏民族,谓政权之名称为华夏。

这样一个有这海纳百川气魄,求同存异肚量的历史悠久,文化绚烂的民族,,是在数千年中国先民的相互交流征伐,吸收借鉴的过程中,由一个一个不同地域,文化,历史,风俗的民族,汇聚吸收各自长处,融合而成的。

自强不息的华夏民族,经受数千年的风雨,从五千年前的中原大地发端,一路历经艰辛,走到了现在。

一、华夏民族的起源华夏是古代汉族的自称(即华夏族)。

原指中国中原地区,后复包举中国全部领土而言,遂又为中国的古称。

华夏一般作为代称中国,相传在大约五千年前,黄河流域中下游一带的华山与夏水之间分布著许多部落,比较重要的有炎帝部落、黄帝部落等。

炎、黄两部落融合成的“华夏民族”,即为“炎黄子孙”②。

据《史记·五帝本纪》载,五帝中的首位是黄帝,后来的人称黄帝为华夏族的始祖。

黄帝之后,最著名的有唐尧、虞舜、夏禹等人。

禹系夏后氏部落之领袖,姒姓,又称夏禹、大禹。

夏大禹治水有功,继位于舜当了中原各部落之共主,成为中国的第一个王朝。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

文化高的地区称为“夏”,把文明程度高的人或族叫“华”,“华夏”合起来就代表了中国是一个有高度文明和发达文化的中央大国,“华夏”久而久之便成了中华民族的代名词。

华夏民族是在哪儿诞生的"Hua Xia"(华夏)是古代中国文化的代称,有关华夏民族的起源和形成,存在不同的历史观点。

一般来说,华夏民族的形成与黄河流域的古代文明有关。

根据传统观点,华夏民族的诞生地点主要位于黄河流域,包括今天的陕西、山西、河南等地。

在黄河流域,古代的中华文明得到了发展,最早的农耕文化、文字、政治制度等元素在这里形成。

《尚书》等古代经典中提到的三皇五帝时期,被认为是华夏民族最初的历史时期。

值得注意的是,现代学术界对于华夏民族形成的历史存在多种不同的研究观点和争议。

有的学者认为华夏民族的形成是一个复杂的历史过程,涉及多个时期和地域。

总体而言,黄河流域仍然被认为是华夏文明的发源地之一。

1/ 1。

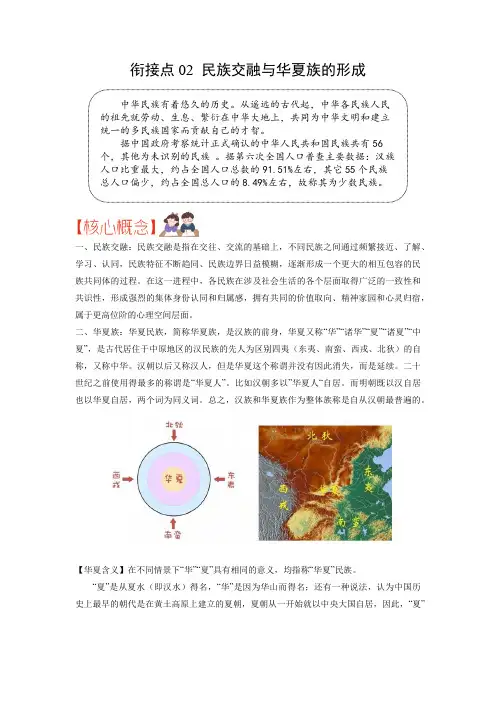

衔接点02 民族交融与华夏族的形成一、民族交融:民族交融是指在交往、交流的基础上,不同民族之间通过频繁接近、了解、学习、认同,民族特征不断趋同、民族边界日益模糊,逐渐形成一个更大的相互包容的民族共同体的过程。

在这一进程中,各民族在涉及社会生活的各个层面取得广泛的一致性和共识性,形成强烈的集体身份认同和归属感,拥有共同的价值取向、精神家园和心灵归宿,属于更高位阶的心理空间层面。

二、华夏族:华夏民族,简称华夏族,是汉族的前身,华夏又称“华”“诸华”“夏”“诸夏”“中夏”,是古代居住于中原地区的汉民族的先人为区别四夷(东夷、南蛮、西戎、北狄)的自称,又称中华。

汉朝以后又称汉人,但是华夏这个称谓并没有因此消失,而是延续。

二十世纪之前使用得最多的称谓是“华夏人”。

比如汉朝多以”华夏人“自居。

而明朝既以汉自居也以华夏自居,两个词为同义词。

总之,汉族和华夏族作为整体族称是自从汉朝最普遍的。

【华夏含义】在不同情景下“华”“夏”具有相同的意义,均指称“华夏”民族。

“夏”是从夏水(即汉水)得名,“华”是因为华山而得名;还有一种说法,认为中国历史上最早的朝代是在黄土高原上建立的夏朝,夏朝从一开始就以中央大国自居,因此,“夏”就有了“中国”的意思,“夏人”也就成了“中国之人”。

后来,人们把文化高的地区称为“夏”,把文明程度高的人或族叫“华”,“华夏”也渐渐成了中华民族的代名词。

初中(部编版七上)高中《中外史纲要》上以中国古代史早期为例。

从以上课标及教材内容比较可以发现:1、初中教材知识铺开的面较广,主要是让同学了解更多的基础知识,而且趣味性强。

2、高中教材在这一部分内容重点不是普及基础知识,而是转而让同学在价值观方面有更深入的认识和研究,认识“民族认同”的重要性和必然性;进而认知“多元一体”的民族观。

3、初中、高中教学要求不同,同学要及时调整自己的思路和学习习惯、方法,尽快适应高中学段的学习。

4、【知识拓展】拓展一:中华民族“多元一体”中华民族多元一体是不可分割的整体。

华夏民族非一族所成太古以来诸族错居接触交通的意思在谈论华夏民族的形成和演变时,必须意识到这一过程是多元文化相互融合的结果。

华夏民族并非一族所成,而是太古以来诸族错居接触交通的意思。

这一观点意味着华夏民族的形成并非孤立的,而是在与其他民族的接触交流中逐渐形成的。

本文将从不同的角度来探讨华夏民族形成的历史背景、文化特征和今日影响。

一、历史背景华夏民族的形成源远流长,可以追溯到太古时期。

在此期间,来自不同地区的各种族群相继迁徙至中原地区。

这些族群以不同的生活方式、语言和文化传统聚居在一起,并不断进行交流和融合。

这种错居接触交通的模式促使这些族群形成了共同的生活方式和文化特征,逐渐形成了华夏文化的雏形。

二、文化特征华夏民族的形成离不开对其他文化的吸收和融合。

在接触交通的过程中,中原地区的各个族群相互影响,传统文化得以传承和发展。

华夏文化以汉字、儒家思想、孔子文化等为代表,融合了不同地区、不同族群的文化精髓,形成了独特的文化体系。

三、今日影响华夏民族形成的历史背景和文化特征对今日的影响不可忽视。

华夏文化已经成为我国乃至世界文化的重要组成部分,对世界文明产生了深远影响。

在全球化的今天,华夏文化也在不断与其他文化进行交流与融合,促进了文化的多元发展。

从历史背景、文化特征到今日影响,我们不难看出,华夏民族并非一族所成,而是太古以来诸族错居接触交通的意思。

这一观点对我们理解华夏文化的形成和发展具有重要意义。

只有充分认识并重视这一历史,我们才能更好地传承和发展华夏文化,让其在今天的世界舞台上展现出更加独特的魅力。

华夏民族的形成是多元文化错居接触交通的意思,其历史背景、文化特征和今日影响都是我们了解这一民族的重要视角。

只有深入挖掘和研究这一主题,我们才能更好地理解和把握华夏文化的精髓。

希望本文的探讨能够给读者带来新的思考和启发,让我们共同努力,传承和发展华夏文化,为世界文明的繁荣作出更大的贡献。

个人观点和理解:个人认为,华夏文化的形成和发展是一个历史演变的过程,其中融合了多元文化的精髓。

华夏文明起源与融合发展摘要:研究上古华夏生活地域的可靠文本资料是《山海经》。

华夏族源生地起于母系社会时期的女娲氏、燧人氏、伏羲氏、太昊(皞)氏、少昊(皞)氏,在黄河流域融合产生华夏族。

炎帝、黄帝继承发展到长江流域,传播扩展农耕经济的华夏文明。

炎帝蚩尤是包括苗族在内的华夏诸族的共祖。

黄河泛滥流淌,山东成东部“孤岛”,治水和东部山东海盐供中西部族民生活需要是促成华夏融合的重要原因。

齐桓公改革称霸,推动家庭自耕农经济的国家管理体系完成华夏融合,推动华夏文明的传播。

关键词:华夏族;文明起源;融合发展六、七千年前,生活在黄河流域的族群,在广阔的地域联系中形成“大族”的概念,习惯上把“大”的含义称为“夏”。

夏族世代繁衍,过种植农业经济带来美好的定居生活。

古人称草木禾谷为“华”,禾谷成为主要的生活来源,这样夏族逐渐形成传世的称呼“华夏族”,这个名称在先秦的古籍资料中被明确地用来称呼原生土长的中华民族,华夏族作为中华民族的本称由此传世于后。

我研究探索的方法是,古籍《山海经》、《史记三家注》为基本文本资料,考古资料及民俗遗址遗存为研究依据,关注现代科学研究成果,加以综合研究探索。

远古华夏文化及文明起源,学界多年来关注研究。

清末的崔述做出有影响力的研究,后来的梁启超先生,对这个问题也做过探索。

五四运动以来,胡适、郭沫若、顾颉刚、傅斯年等人,上个世纪三十年代以来的现代国学前辈蒙文通、徐旭生先生等人,都做出重要的学术研究贡献,对后人的研究,起到前车有鉴的引路导师作用。

上个世纪八十年代以来,在历史文化研究领域,古籍文本研究被大量的考古成果、民俗调查成果和科学研究成果扩大视野。

大量的资料说明,中华民族是远古的华夏文明融合发展为基础,形成的整体。

这个整体是血脉相联系,文化习俗相联系的融合整体。

当今的历史文化研究,需要尊重中华民族是融合整体的历史事实,架构中华民族传统文化历史整体观研究方向,探索上古华夏历史文化融合发展的过程,由此探索华夏文明起源的融合发展趋向。

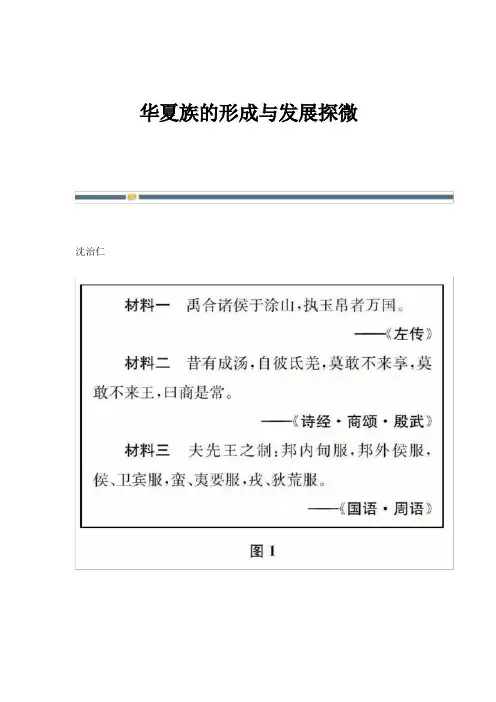

沈治仁摘要:从初中历史七年级上册第二单元挖掘出华夏族形成与发展的脉络:诸族杂居加速华夏族的形成;春秋时期的社会变革推动华夏族的发展。

在华夏族形成与发展过程中浮现了以下特点:民族结构多元,祖先认同同源;民族冲突为支流,民族交融为主流;各民族呈现一体趋势,但保留民族特点。

关键词:华夏族民族交融多元一体民族认同《义务教育历史课程标准(2022 年版)》中明确要求:“认识在漫长的历史进程中,我国各族人民密切交往、相互依存、休戚与共,形成为了中华民族多元一体的格局。

”对中华民族的形成,初中历史教材并没有专门介绍,只是在介绍部落联盟这一知识点时提到,炎黄“这一部落联盟以后逐渐形成华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖”。

其形成与发展的过程扩散于七年级上册第二单元从夏朝到春秋战国时期的史实中。

然而,作为中华民族前身的华夏族,其形成与发展在中华民族多元一体格局形成的过程中占有重要地位,也是中考考查内容之一。

因此,可以依据史料,挖掘脉络,探微华夏族的形成与发展。

一、诸族杂居加速华夏族的形成民族的形成离不开民族主体与共同地域两大前提。

夏商周时期,诸族的杂居促进了民族主体的凝结与共同地域的扩大,从而加速了华夏族的形成。

(一)“复合制国家”凝结民族主体“复合制国家”是指,“在王朝内包含有王国和从属于王国的诸侯邦国两大部分”。

从政治角度看,夏、商、周作为“复合制国家”,首先存在一种具有共主地位、维系政治制度的政治力量,即夏、商、周统治者直接管辖的王畿;从民族角度看,“复合制国家”存在一个占领主导地位、富有凝结力的主体,即统治者所在的夏、商、周族。

我们可以借助反映夏、商、周早期政治制度的部份文献史料(如图1 所示),分析各部族对夏、商、周统治者的态度,理解华夏族的民族主体地位。

分析上述材料不难发现,夏、商、周族与周边民族共同生活,周边民族尊重、服从夏、商、周的统治者,且夏、商、周族居于主导与核心地位。

这体现出华夏族的民族主体——夏、商、周族的地位。

华夏儿女的意思

华夏儿女:特指汉族。

华夏之意:有章服之美称之“华”。

有礼仪之大谓之“夏”。

由来:

黄帝和炎帝在中原为争夺部落联盟首领而爆发了阪泉之战,炎帝族战败,并入黄帝族,华夏族逐渐形成。

华夏集团以炎帝族和黄帝族为主体,两族最初居住在河南他们不断扩大自己的势力。

他们在涿鹿之战中打败了东夷集团的九黎族首领蚩尤,势力扩大至今日的山东境内。

公元前2100前770年黄河中下游黄帝的后裔先后建立了夏朝、商朝、周朝,经过夏商周三代的民族融合,华夏族正式形成在外人眼里,汉族是一个身着华彩衣服,讲究礼仪的民族。

华夏民族的历史起源是怎样的?是如何一步步发展起来的本文导读:从约公元前5000年起,华夏族在黄河中下游的中原地区起源并逐渐发展,进入新石器时期以后先后经历了母系和父系氏族公社阶段。

公元前2700年,传说陕西中部地区有一个姬姓部落,首领是黄帝。

其东面还有一个以炎帝为首的姜姓部落。

他们都源于原始农耕氏族少典氏,但双方经常发生摩擦。

两大部落在中原地区终于爆发了阪泉之战,黄帝打败了炎帝,之后两个部落结为联盟,并攻占了周边各个部落,华夏族的前身由此产生。

远古传说,还描述了汉族先民曾经历漫长的原始公社制时代。

在黄帝以前,经过“知母不知父”的母系氏族部落的阶段。

关于黄帝的传说,则标志着由母系氏族部落转化为父系氏族部落,并已进入部落联盟阶段。

在黄帝之后相继以禅让的方式成为大部落联盟首领的尧、舜、禹,被认为是黄帝的子孙。

公元前21世纪,中原地区的原始公社制时代走到了历史的尽头,阶级社会已经出现在黄河中下游平原的土地上。

黄河中游的炎帝与黄河中上游的黄帝发生阪泉论战,炎帝小宗归入黄帝大宗,黄帝从此成为人文道统的始祖。

炎黄重新合并成为华夏族,少典氏族又重归一统了。

夏商周是也是大一统,为天下制度,官方有标准的文字和官话。

而秦始皇统一中国并建立了秦朝,中国至此进入中央集权制,帝国模式。

随后汉朝建立,并统治中国400余年。

该时期中国版图空前扩大,此时汉族人口分布仍集中在黄河、淮河流域。

从西晋末年起,五胡乱华,汉族人口逐渐向长江、珠江及中国东南部大规模迁徙。

而从西晋到隋代的建立这一段期间,汉族又进入中亚和云南。

到大明、满清时,南方汉族人口便超过了北方。

后满人禁止汉人出关进入东北,清后期为充实边疆,又准许汉族进入东北。

在张作霖统治东北时期,大量引入北方汉族。

自明朝起汉族开始零星向东南亚移民,从19世纪起又有汉族向欧洲、北美等地移民。

根据复旦大学的基因研究对照和历史迁移记录,汉民族的扩张主因是历史上的由北往南的人口移动,而非大家所认为的其他民族汉化所致。

中华民族的形成脉络不曾间断的文明今天我们站在中华民族伟大复兴的征程上,比任何时候都应该读懂自己的历史文化。

经济突飞猛进,与世界不断融合,但自己的文化,自己的信仰不能丢失,只有文化的复兴才能确保我们走得更远,无论走得再远也不要忘记当初为什么而出发,否则必将迷失自我。

读懂自己,就要从我们这个民族最源头的地方去寻找,只有从这个源头去寻找才能找到最根本的民族的东西,才能不被西方文化所忽悠。

本人不是什么专家学者,是一位普普通通的中国人,一个平凡岗位的职员,像很多人一样担任不同的社会角色,只是对传统文化有些许爱好,对我们的历史稍许兴趣,然而这个时代是开放包容的,是伟大的新时代,每个人都可以通过读书远游,自由流通等获取自己对历史时空的理解,对人生价值的思考,那么怎样了解我们民族的源头的东西呢,历史学家有自己的观点,而我们普通民众也有自己的认识。

找历史源头,可能真的记不得从哪里下手写了,因为历史就好像一个人的记忆,当一个人30岁的时候,25岁以后的事记得很清楚,6岁以前的就记不清了;当一个人50岁的时候,40岁以后的事还能记住,20岁以后有些模糊,20岁以前可能只记得几件事了。

像极了我们中华历史,远古人类只能以神话传说的形式来传承历史,比如盘古开天辟地,女娲造人,伏羲八卦,后羿射日等,那个时候的先民没有文字,只能靠口口相传,然改造自然能力很低,所以到今天我们能掌握到的上古的历史只能从先民遗迹和神话传说故事来推敲,神话不一定真的,传说有一定的真实性,再加以对留下的遗迹再判断,尽可能多的还原当时的历史。

而从夏朝以后的历史大概文字的记载越发详细,尽管夏朝还未发现文字记载的证据,但在上古有了仓颉造字以及商朝甲骨文为证实,可以推敲夏朝是有文字的,只不过现在还未找到遗迹罢了,还有夏朝正是远古时代与有文字记载的过渡期,所以有些模糊也属正常,然后来的文字越发详细。

这里我们真的要感谢周朝,因为这里开创真正的国家形态,创立宗法制和分封制,奠定了后来中国治国理政的基础,到春秋战国思想界大放异彩,产生儒、道、墨等治国思想,思想的深邃至今影响着我们每一个人。

华夏民族形成的特点的简要概括华夏民族形成的特点的简要概括在古老的中华大地上,华夏民族的形成经历了漫长的历史和演变过程。

华夏民族,作为中华民族的重要组成部分,具有独特的特点和深厚的历史积淀。

本文将从多个角度对华夏民族形成的特点进行全面评估,以期为读者呈现一幅深刻而全面的画面。

第一、华夏文化的传承和融合。

在形成过程中,华夏民族吸收了多种文化要素,其文化积淀极为丰富。

从神话传说到文化符号,从儒家思想到道家哲学,华夏文化融合了多元的元素,形成独特的文化风貌。

其中,“华夏”二字即代表了这种多元文化的融合,展现出了华夏民族形成过程中对不同文化的包容和融合,这也是华夏民族形成的重要特点之一。

第二、农耕文明的发展和演进。

华夏民族的形成伴随着农耕文明的发展,华夏先民在长期的农耕生产中逐步形成了自己的生产方式和生活习俗,这对后来华夏文明的形成有着深远的影响。

华夏民族形成的特点之一就是在农耕文明的基础上逐步形成了自己的文化体系和社会制度,这为华夏民族的发展奠定了坚实的基础。

第三、政治制度的演变和发展。

在形成过程中,华夏民族逐步确立了自己的政治制度和统治体系,从最初的部落联盟到后来的封建王朝,华夏民族在政治制度方面经历了多次变革和演变。

这种政治制度的演变不仅是华夏民族形成的重要标志之一,也体现了华夏民族在政治上的创新和发展。

第四、文化传统的传承和弘扬。

华夏民族形成的特点之一就是对自己深厚文化传统的传承和弘扬。

从古代的诗歌文学到现代的文化产业,华夏民族一直在不断传承和弘扬自己的文化传统,在这一过程中,塑造了自己独特的文化形象和文化精神。

总结回顾:华夏民族形成的特点体现了多元文化的融合、农耕文明的发展、政治制度的演变和文化传统的传承,这些特点构成了华夏民族独特的文化魅力和历史底蕴。

华夏民族的形成是一个漫长而辉煌的历史过程,它不仅是中华民族的重要组成部分,也是中华文明的重要代表之一。

个人观点和理解:在现代社会,我们应当继承和弘扬华夏民族形成的特点,将其融入当代文化建设和民族复兴之中,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

汉族的形成民族融合的历史趋势汉族是原来居住在中原而以农业生产为主要经济生活的一些民族、部落融合起来而成的人们共同体。

当时对于这些民族、部落并没有总的正式名称,现在一般称作华夏族。

华夏族主要居住的地区是在黄河流域中、下游,有很多居住区,彼此之间相当分散。

西周、春秋时期,华夏贵族所建立的奴隶制国家,除周王室外,有分封于各地的许多诸侯国。

这些国家,一般都具有比较先进的生产力和比较发达的文化,而且多已处在由奴隶制向封建制转变的历史阶段。

在华夏族各国之间及其四周,散居着其他各族。

与华夏族相比,各族的经济文化要落后一些。

当时,各族在经济、文化、政治、军事等方面,进行着频繁的交往和密切的联系,或者进行着激烈的斗争,逐步地走向融合。

春秋时期各族在物质经济生活方面的密切交往、互相促进和共同发展,正是这一时期各族走向融合的主要标志。

这个时期,蛮、夷、戎狄各族社会经济都不同程度地得到发展。

同时,由于各族间相互关系的活跃,势必对各族社会经济发展产生影响。

在华夏族对其他各族的影响方面:(1)开发了一些新的经济区域。

晋惠公时,迁姜戎至晋的“南鄙之田”①。

齐悼公时,“迁莱于郳”②。

这种迁徙的直接后果便是一些新的区域被开发出来。

(2)互通有无,共同发展。

齐桓公时“通齐国渔盐于莱”③。

晋悼公时魏绛“和戎”目的之一是因为戎狄“贵货易土,土可贾焉”④。

这种互通有无的结果,必然促进了各族经济的发展。

(3)促成各族生产者的杂居。

如:晋景公赏荀林父“狄臣千室”,并“献狄俘于周”⑤;楚昭王灭蛮氏戎,“诱其遗民而尽俘以归”⑥。

显然,这些“狄俘”、“戎俘”中的大部分人,都将被投入生产部门,从而与华夏族人民处于相同的境地和命运。

再看戎、狄、蛮、夷等族对华夏族的影响:(1)对开发齐、晋、秦、楚等国做出了贡献。

姜戎首领驹支说:“晋惠公蠲其大德,..赐我南鄙之田,狐狸所居,豺狼所嗥。

我诸戎除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼,以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰。

”①戎族人民披荆斩棘,对晋国“南鄙之田”将近百年的开发,其贡献是不可磨灭的。

汉族的由来汉族以前被称为“华夏”族,战国时代秦国设汉中郡(距今已有2400多年),汉中由此而得名,为后来秦统一后的天下三十六郡之一。

楚汉战争时刘邦被封为汉中王,其率领的军队被称为“汉军”,驻扎在汉中后刘邦率汉军“明修栈道,暗渡陈仓”,首先占据关中,进而统一天下,定国号为“汉”。

强盛的汉帝国为反击匈奴入侵,与匈奴进行了长期的,大规模的,惨烈的战争,强悍的汉军铁骑大规模追击匈奴,深入大漠腹地数千里,甚至翻越了葱岭,使当时非常强大的匈奴屡次遭受重大打击,最后灰飞烟灭,极少数残余远遁欧洲,致使“漠南无王廷”当时各国震动,谈汉色变。

由于空前强大的汉军在西域,中亚各地演绎了一百多年不败的神话,使汉军,汉人威名远播域外,"明犯强汉者,虽远必诛!"强大的汉帝国用铁和血维护了自己的尊严,也使其子民在异族面前,可以自豪的大声说“我是汉人!!!”。

从此以后,无论中原华夏后裔怎么改朝换代,人们都称其子民为汉人,这就是汉民族的来历。

华夏族是个逐步融合化扩大化的概念。

公元前4000年,青藏高原居住着古藏缅族,河西走廊和黄土高原北部居住着夏族(首都今宝鸡市),晋南关中洛阳一带居住着华族(首都今淮阳县),淮河以南和汉江流域居住着蚩尤的先人。

公元前2700年夏族领袖黄帝东进,战胜华族领袖炎帝,并在今新郑县定都,后来二族将汉江和淮河的领袖蚩尤灭掉,占据整个中原,华夏二族逐渐融合成华夏族。

禹的儿子启破坏禅让制,建立了联邦制的夏王朝,定都登封县,这是华夏族历史上的第一个国家。

夏国所直属的领土只包括中原和晋南,夏族老家黄土高原和河西走廊已经被藏缅族和吐火罗人占据,遗留在当地的夏族接受异族的殖民统治。

公元前1550年,居住在今商丘北一带的商部落(当时称东夷)灭掉夏中央,成了中原的主人,领土比夏朝多了徐州和山东西部。

东夷在血缘上介于华夏族和通古斯族之间,外貌上与华夏族区别不太大,他们的区别主要在文化上,可称为华夏别支。

经过500年统治,商部落完全华夏化。

华夏民族是怎样形成的

“华夏”一词,中国人经常使用,或自称是“华夏民族”,或称中国为“华夏”。

关于“华夏”一词的来历,《说文》将“华”解释为“荣”,将“夏”解释为“中国之人”。

这里的“中国”即指“中的”、“中州”、“中土”等,在春秋时期一般包括郑、蔡、沈、申、息等国。

“华夏”最早实际上是指中原——今河南的代名词。

那么,中原为何称为“华夏”,历代史书说法不同。

最近由施宣国等主编的《千古之謎》,对“华夏”及华夏民族的形成作了概括说明:原始社会末期,在我国境内存在着三大部落联盟:中原的黄帝部落、东方夷人部落,包括太皞氏、少昊氏、蚩尤、后羿以及南方的三苗集团。

这三个部落集团构成了华夏民族的主要力量。

从现在的文献上看,他们在相互的战争中,中原地区的炎黄部落显然占了一定的优势,成为华夏民族的中坚和核心部分。

这三大部落在当时虽有区域上的暂时割据,但是他们的活动范围都是互相错落的。

黄帝有熊氏世居河南新郑,经过南征北战,足迹越过华北平原,北达燕山南北,席卷江汉平原,南抵江淮流域,东临大海,西至甘肃,活动在‘中国’的范围内。

……炎黄部落之间的“阪泉之战”,炎黄和蚩尤部落之间的“涿鹿之战”以及中原与三苗集团的几次战役,就是促进华夏族形成的关键性事件。

可以说,华夏族是以炎黄部落联盟为主体,融合了一部分东夷集团和南方三苗集团而形成的。

”

关于“华夏”与“华夏族”的形成,考古学家马世之在《试析炎黄文化的发祥地》一文中有不同的解释:炎黄文化即早期华夏文化。

中国古代华夏集群的主体系由炎帝族与黄帝族构成,“华夏”一词的由来同炎黄文化直接攸关。

关于“华”,不少学者认为,《周礼》和《国语》中提到的华即华山,古代华山就在河南境内,很可能即今嵩山。

或谓源自“华阳”。

《史记·秦本纪》载:“[昭襄王]三十三年,客卿胡伤攻魏卷、蔡阳、长社,取之。

击芒卯华阳,破之。

”《集解》谓:“司马彪曰:华阳,亭名,在密县。

”《正义》谓:“《括地志》云:故华城在郑州管城县南三十里。

《国语》云史伯对桓公,虢、郐十邑,华其一也。

华阳即此城也。

”

另外,关于“华夏族”的起源,还有认为与夏王朝的建立有关,也有认为与华山、夏水有关,但多数学者根据《国语·晋语四》中记述的“昔少典娶于有蛟氏,生炎帝、黄帝。

”认为与居住在有熊(今河南新郑一带)的炎黄部落有关。

(本文来源:网易 )。