中华民族华夏族是怎样形成的

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

中国历史上的民族大融合(一)华夏—汉民族的形成与先秦时期的民族融合中华民族的孕育时代,也就是历史上第一次民族大迁徙、大融合的时代。

据传说和考古发掘,炎黄时代至尧、舜、禹时期,黄河中游的炎、黄两大部落,不断地碰撞融合,结成联盟向东推进,战胜了以泰山为中心的太昊、少昊集团,建立起号令黄河流域各部落的大联盟,并击败江汉流域的苗蛮集团,成为可追溯的中国早期民族融合的核心。

所以,我们说,黄河中下游是华夏文明的摇篮和发祥地,是华夏族肇兴的腹地。

华夏族是汉民族的前身。

“华夏”一词常被用以区别中原地区的民族与其周边的民族(即蛮夷戎狄),然而,华夏族实际上也并非全为中原之旅。

它融夏、商、周三族初具雏形之后,就像滔滔东注的长江,涵化万水,汇合百川,最后形成一个庞大的民族集团。

大体在周代,在这个族体中,既有涵盖了共同尊奉黄帝为始祖的夏、商、周三族的“华人”,又有华夏化了的戎人、氏人和夷人。

到了春秋、战国时期,民族融合进一步发展。

当时,中原地区“华夷”逐渐走向一体,内迁异族已被华夏吸收、融合。

中原四周,齐、鲁吞并诸夷,秦霸西戎,楚征服统一诸蛮,边疆地区民族融合、兼并的速度也在加快。

而华夏诸侯经过激烈的兼并、分化、吸收、统一,到战国时期只剩下齐、燕、韩、赵、魏等几个大国和在它们夹缝中的几个小国了。

即使是原来被称为“蛮夷”的秦、楚已同被称为“诸夏”或“中国”,与周边各族出现了进一步融合的趋势。

地区性的局部统一,为华夏一统奠定了基础,也为以华夏族为核心的中国历史上的第一次民族大融合提供了一个重要的舞台。

总之,这一时期,中原大地及其周边各族,不断地凝聚、兼并、扩张,融合成一个新的民族──华夏族。

华夏族自诞生之日起,又以迁徙、聚合、民族战争等诸多方式,频频与周边各民族碰撞、交流,不断吸收新鲜血液,像滚雪球一样不断地融入众多非华夏族的氏族和部落。

这样,以华夏族为核心,在中国的腹心地区进行的民族融合,是为这一时期民族融合的重要特点。

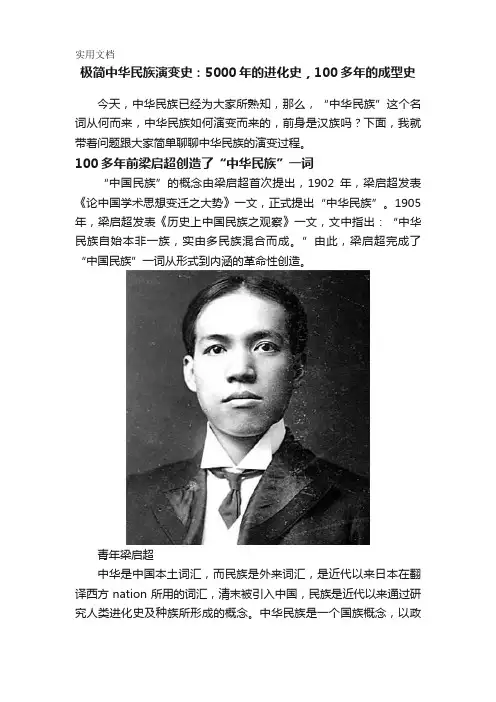

极简中华民族演变史:5000年的进化史,100多年的成型史今天,中华民族已经为大家所熟知,那么,“中华民族”这个名词从何而来,中华民族如何演变而来的,前身是汉族吗?下面,我就带着问题跟大家简单聊聊中华民族的演变过程。

100多年前梁启超创造了“中华民族”一词“中国民族”的概念由梁启超首次提出,1902年,梁启超发表《论中国学术思想变迁之大势》一文,正式提出“中华民族”。

1905年,梁启超发表《历史上中国民族之观察》一文,文中指出:“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成。

”由此,梁启超完成了“中国民族”一词从形式到内涵的革命性创造。

青年梁启超中华是中国本土词汇,而民族是外来词汇,是近代以来日本在翻译西方nation所用的词汇,清末被引入中国,民族是近代以来通过研究人类进化史及种族所形成的概念。

中华民族是一个国族概念,以政治凝结成的更加广泛多元的新族群,其他类似的还有巴西民族、美利坚民族等。

100年以来,“中国民族”的概念逐渐深入人心,特别是在抗战时期,全国上下众志成城,以挽救“中华民族”为历史担当,极大地增强了民族团结,凝聚了民族力量,锤炼了民族精神,取得了近现代以来的反帝反侵略的伟大胜利,并最终促成了新中国的诞生。

中华民族5000年前的华夏族群是中华民族最早的起源,主体是炎黄部落中国人以及全球华人都自认是炎黄子孙,将炎帝与黄帝共同奉为中华民族人文初祖。

那么,为什不是黄炎子孙呢,炎黄二帝有着怎么样的故事呢?轩辕黄帝像距今4800年左右,炎帝由于懂得用火而得到王位,也称作赤帝,是上古时代神农部落的首领,是已知最早的天下共主,炎帝并不是具体一个人,而是一个部落首领的集合体。

炎帝亲尝百草,制耒耜,种五谷,织麻为衣,作五弦琴,制作陶器,为中国先民的全面发展,社会进步做出了巨大贡献。

炎帝雕像炎帝神农氏历经500多年的发展,到最后一代炎帝的时候,遇到了蚩尤部落作乱,炎帝主动与黄帝结盟,并在在涿鹿之战中击败了蚩尤,蚩尤部落一部分融于炎黄部落,另外一部分南迁成为苗族等少数民族的祖先。

中华民族的起源中国历史上的族群形成与融合中华民族的起源:中国历史上的族群形成与融合一、Introduction中国是一个拥有悠久历史的国家,中国的文明可以追溯到几千年前。

中华民族是中国人民的主要民族群体,但其形成和发展并非简单的过程。

本文将探讨中国历史上的族群形成与融合,以揭示中华民族的起源。

二、华夏族的形成华夏族是中华民族的前身,其形成可以追溯到五千年前的新石器时代晚期。

据考古发现,黄河流域是华夏族的发祥地。

在这一地区,出现了众多的部落和氏族,最终由部分部落逐渐形成了华夏族。

华夏族的人们在农业和手工业方面取得了重要的进展,形成了独特的华夏文明。

三、少数民族的形成除了华夏族,中国历史上还有许多其他民族的形成与融合。

少数民族是指与汉族不同的其他族群,他们有着不同的语言、文化和风俗习惯。

少数民族的形成主要源于中国广袤的地理环境和多样的历史背景。

例如,藏族主要分布在青藏高原地区,彝族则主要分布在云南地区。

这些少数民族通过与汉族和其他民族的交流与融合,形成了多元的中国文化。

四、民族融合与一统中国历史上的民族融合与一统是中华民族的重要特征。

中国的统一王朝将各个民族纳入统治体系,实行统一的法律制度和行政管理,促进了不同民族之间的融合。

同时,中国古代的交流与贸易也起到了重要作用,不同民族之间的文化和经济交流促进了彼此的认同和融合。

五、民族形成与中国历史的转折点中国历史上的一些重要事件和转折点也对民族形成与融合产生了深远影响。

例如,秦始皇统一中国后推行的一系列措施促进了汉族的形成和统一。

隋唐时期的统一王朝进一步巩固了中华民族的地位,并加强了各个民族之间的交流与融合。

宋元明清时期的优秀文化传承和民族交融,进一步丰富了中国文化的多样性。

六、现代时期的民族认同随着现代化的进程,中国的民族认同也在不断演变。

中国历史上的族群形成与融合奠定了中华民族的基础,但同时也面临着新的挑战和变革。

在全球化和多元文化交流的背景下,中国人民对各自民族身份的认同变得更加多元和包容。

中华民族(汉族和少数民族)进化和形成咱们讲中国的人种形成变化,以汉族为主线来讲,因为华夏族的文明历史和记录都是最早的,溯源比较清楚。

汉族讲清楚了,其他少数民族也就大概清楚了!咱们分三部分,先讲黄种人进入东亚的路线,再讲的汉族形成,最后讲汉族发展。

(一)黄种人基因中的M122突变,大约发生在三四万年前,那时中国陆地上的许多山脉被积雪常年覆盖。

棕色人种早于黄色人种在黄河、长江流域活动;在东南亚的缅甸一带,黄种人的部落已经取得一定势力,棕色人不断沿海岸线退缩,或者躲进山区。

当中国陆地上的冰川不断消融时,一支带着M122突变的南亚语人群开始进入了中国。

目前发现关于南亚语先民进入中国后的分化路线大致有两个,有两个入口,一个是在云南(分出2条路线),一个是珠江流域。

先说沿着云贵高原西侧向北跋涉的那一脉,他们最终在距今1万年前的时候到达了河套地区——黄河中上游的盆地。

“这里应该是中华文明的真正起源地。

”后人所称的先羌,也就是汉族与藏族人的祖先。

这一支南亚人在出发时,头颅还很圆,带有大鼻子、厚嘴唇等特征。

但在他们行进过程中,人体形态发生变化。

而到了高原之后,不再受疟疾影响,加上缺氧,存活下来的人基因变化了,脸都变得很长,线条、棱角变得刚硬,如同刀削。

留在河谷地区的羌人,应该是迁移过程中留下的。

他们保留了游牧的习性。

经过这1万多年的迁徙,这样一直到5000~6000年前,人体内部的DNA又开始不安分了。

那时,由于粟谷农业的出现,新石器文化开始在这个地区发展。

人口的增长使群体必须扩增新的居住地。

汉藏语系的两个语族开始分野,正式分开。

其中一个亚群在M134的基础上又发生了M117的突变(汉族特有的两个基因突变)。

他们带着这个突变向东行走,一直到渭河流域才停留下来。

他们掌握了农业文明,开始以农耕为生,这个群体就是华族,也就是后来所称的汉人的前身。

M117是汉人身上很古老的一个遗传突变。

另一个亚群被称为藏缅语族群体,他们或是战败,或是寻找食物离开黄河流域,向西向南迁移,最后在喜马拉雅山脉南北居住下来。

浅析华夏民族的形成路径储丽(安徽大学安徽230601)摘要:古代中国被称之为华夏,意即因中国是礼仪之邦,故称“夏”;中国人的服饰很美,故作“华”。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

作为华夏民族,就是由生活在中国①的世世代代各个民族的人民,相互之间不断交融,相互影响下,形成的一个统一凝聚的民族整体。

本文在参考大量史料的基础上,从华夏民族的起源说起,到华夏民族的新生结束,浅析了华夏民族的形成路径。

关键词:华夏民族;融合;统一;独立的历史文化引言华夏,华夏民族,这两个称谓国人经常使用,耳熟能详,从古至今,国人多自称华夏民族,谓政权之名称为华夏。

这样一个有这海纳百川气魄,求同存异肚量的历史悠久,文化绚烂的民族,,是在数千年中国先民的相互交流征伐,吸收借鉴的过程中,由一个一个不同地域,文化,历史,风俗的民族,汇聚吸收各自长处,融合而成的。

自强不息的华夏民族,经受数千年的风雨,从五千年前的中原大地发端,一路历经艰辛,走到了现在。

一、华夏民族的起源华夏是古代汉族的自称(即华夏族)。

原指中国中原地区,后复包举中国全部领土而言,遂又为中国的古称。

华夏一般作为代称中国,相传在大约五千年前,黄河流域中下游一带的华山与夏水之间分布著许多部落,比较重要的有炎帝部落、黄帝部落等。

炎、黄两部落融合成的“华夏民族”,即为“炎黄子孙”②。

据《史记·五帝本纪》载,五帝中的首位是黄帝,后来的人称黄帝为华夏族的始祖。

黄帝之后,最著名的有唐尧、虞舜、夏禹等人。

禹系夏后氏部落之领袖,姒姓,又称夏禹、大禹。

夏大禹治水有功,继位于舜当了中原各部落之共主,成为中国的第一个王朝。

夏朝在上古为中央大国,“夏人”即为“中国之人”,“华夏”即为中国的代名词。

文化高的地区称为“夏”,把文明程度高的人或族叫“华”,“华夏”合起来就代表了中国是一个有高度文明和发达文化的中央大国,“华夏”久而久之便成了中华民族的代名词。

中华民族的发展史一、中华民族是历史融合的产物中华民族是世界上人口最多的民族,也是历史最悠久的民族之一。

正如费孝通先生所指出的:“中华民族作为一个自觉的民族实体是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体,则是几千年的历史过程所形成的。

”中华民族是历史融合的产物。

早在新石器晚期,在黄河中下游、长江中下游,已经出现了许多部落和部落联盟,产生了互不相同又互相影响的文化。

中国古代传说中的黄帝战胜炎帝、击杀蚩尤,炎、黄联合战胜太昊、少昊,以及尧、舜、禹禅让,都是中原先民各部落在向外发展中互相冲突、融合的历史痕迹。

考古发现已证明,在公元前3000年左右,黄河下游的新石器文化——山东龙山文化,已经对黄河中游的仰韶文化后继者河南龙山文化、陕西龙山文化产生重大影响,发生相互渗透的联系。

与河南龙山文化阶段大体相当的良诸文化(长江下游)与山东龙山文化关系更为密切。

夏、商两代,汉民族的发展已具雏型。

据有的史学家考证,夏的先民是从长江下游发展至黄河下游,商的先民是由辽河下游发展至中原,周的先民是由渭水流域向黄河下游发展。

夏、商、周三代已经形成统一的分封制的奴隶制国家。

中华民族的先人,在一万年前已有百万之众。

至夏初(公元前21世纪)已有1 355万人口。

在西周(公元前11—前8世纪)全盛时期人口约达2 000万左右。

春秋战国时期(公元前771—前221年)中华民族的融合进入了一个新的阶段。

经过500多年的战争兼并,原来的东夷、西戎、南蛮、北狄都与中原华夏族相互融合,形成“五方之民共构天下”的局面。

原来的秦、楚、吴、越,都已华化。

尽管战争连绵不断,由于科技进步和生产力的发展,加上疆域的扩大,到西汉初年(汉平帝元始2年,即公元2年),人口数已达5 959万人。

汉代继秦在全国推行郡县制,实现了空前的统一。

汉族在汉代已基本形成。

三国、两晋、南北朝时期(公元220—589年)是中华民族融合、发展的又一个高峰期。

这一时期,不仅中原地区的居民融合程度更深,而且西北和北方的大量少数民族与中原进一步融合。

衔接点02 民族交融与华夏族的形成一、民族交融:民族交融是指在交往、交流的基础上,不同民族之间通过频繁接近、了解、学习、认同,民族特征不断趋同、民族边界日益模糊,逐渐形成一个更大的相互包容的民族共同体的过程。

在这一进程中,各民族在涉及社会生活的各个层面取得广泛的一致性和共识性,形成强烈的集体身份认同和归属感,拥有共同的价值取向、精神家园和心灵归宿,属于更高位阶的心理空间层面。

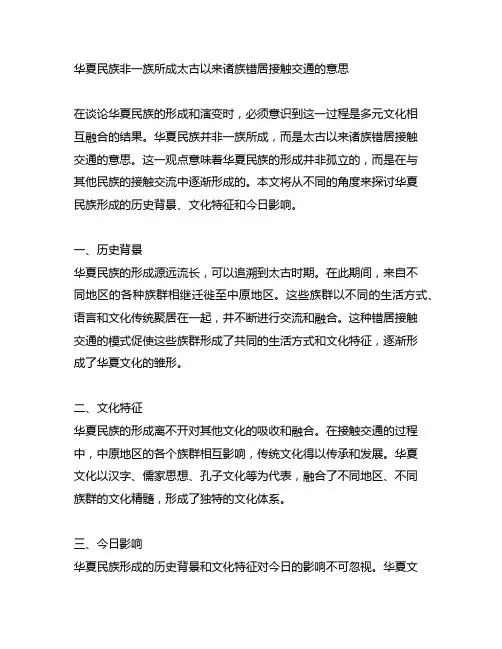

二、华夏族:华夏民族,简称华夏族,是汉族的前身,华夏又称“华”“诸华”“夏”“诸夏”“中夏”,是古代居住于中原地区的汉民族的先人为区别四夷(东夷、南蛮、西戎、北狄)的自称,又称中华。

汉朝以后又称汉人,但是华夏这个称谓并没有因此消失,而是延续。

二十世纪之前使用得最多的称谓是“华夏人”。

比如汉朝多以”华夏人“自居。

而明朝既以汉自居也以华夏自居,两个词为同义词。

总之,汉族和华夏族作为整体族称是自从汉朝最普遍的。

【华夏含义】在不同情景下“华”“夏”具有相同的意义,均指称“华夏”民族。

“夏”是从夏水(即汉水)得名,“华”是因为华山而得名;还有一种说法,认为中国历史上最早的朝代是在黄土高原上建立的夏朝,夏朝从一开始就以中央大国自居,因此,“夏”就有了“中国”的意思,“夏人”也就成了“中国之人”。

后来,人们把文化高的地区称为“夏”,把文明程度高的人或族叫“华”,“华夏”也渐渐成了中华民族的代名词。

初中(部编版七上)高中《中外史纲要》上以中国古代史早期为例。

从以上课标及教材内容比较可以发现:1、初中教材知识铺开的面较广,主要是让同学了解更多的基础知识,而且趣味性强。

2、高中教材在这一部分内容重点不是普及基础知识,而是转而让同学在价值观方面有更深入的认识和研究,认识“民族认同”的重要性和必然性;进而认知“多元一体”的民族观。

3、初中、高中教学要求不同,同学要及时调整自己的思路和学习习惯、方法,尽快适应高中学段的学习。

4、【知识拓展】拓展一:中华民族“多元一体”中华民族多元一体是不可分割的整体。

华夏民族非一族所成太古以来诸族错居接触交通的意思在谈论华夏民族的形成和演变时,必须意识到这一过程是多元文化相互融合的结果。

华夏民族并非一族所成,而是太古以来诸族错居接触交通的意思。

这一观点意味着华夏民族的形成并非孤立的,而是在与其他民族的接触交流中逐渐形成的。

本文将从不同的角度来探讨华夏民族形成的历史背景、文化特征和今日影响。

一、历史背景华夏民族的形成源远流长,可以追溯到太古时期。

在此期间,来自不同地区的各种族群相继迁徙至中原地区。

这些族群以不同的生活方式、语言和文化传统聚居在一起,并不断进行交流和融合。

这种错居接触交通的模式促使这些族群形成了共同的生活方式和文化特征,逐渐形成了华夏文化的雏形。

二、文化特征华夏民族的形成离不开对其他文化的吸收和融合。

在接触交通的过程中,中原地区的各个族群相互影响,传统文化得以传承和发展。

华夏文化以汉字、儒家思想、孔子文化等为代表,融合了不同地区、不同族群的文化精髓,形成了独特的文化体系。

三、今日影响华夏民族形成的历史背景和文化特征对今日的影响不可忽视。

华夏文化已经成为我国乃至世界文化的重要组成部分,对世界文明产生了深远影响。

在全球化的今天,华夏文化也在不断与其他文化进行交流与融合,促进了文化的多元发展。

从历史背景、文化特征到今日影响,我们不难看出,华夏民族并非一族所成,而是太古以来诸族错居接触交通的意思。

这一观点对我们理解华夏文化的形成和发展具有重要意义。

只有充分认识并重视这一历史,我们才能更好地传承和发展华夏文化,让其在今天的世界舞台上展现出更加独特的魅力。

华夏民族的形成是多元文化错居接触交通的意思,其历史背景、文化特征和今日影响都是我们了解这一民族的重要视角。

只有深入挖掘和研究这一主题,我们才能更好地理解和把握华夏文化的精髓。

希望本文的探讨能够给读者带来新的思考和启发,让我们共同努力,传承和发展华夏文化,为世界文明的繁荣作出更大的贡献。

个人观点和理解:个人认为,华夏文化的形成和发展是一个历史演变的过程,其中融合了多元文化的精髓。

沈治仁摘要:从初中历史七年级上册第二单元挖掘出华夏族形成与发展的脉络:诸族杂居加速华夏族的形成;春秋时期的社会变革推动华夏族的发展。

在华夏族形成与发展过程中浮现了以下特点:民族结构多元,祖先认同同源;民族冲突为支流,民族交融为主流;各民族呈现一体趋势,但保留民族特点。

关键词:华夏族民族交融多元一体民族认同《义务教育历史课程标准(2022 年版)》中明确要求:“认识在漫长的历史进程中,我国各族人民密切交往、相互依存、休戚与共,形成为了中华民族多元一体的格局。

”对中华民族的形成,初中历史教材并没有专门介绍,只是在介绍部落联盟这一知识点时提到,炎黄“这一部落联盟以后逐渐形成华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文始祖”。

其形成与发展的过程扩散于七年级上册第二单元从夏朝到春秋战国时期的史实中。

然而,作为中华民族前身的华夏族,其形成与发展在中华民族多元一体格局形成的过程中占有重要地位,也是中考考查内容之一。

因此,可以依据史料,挖掘脉络,探微华夏族的形成与发展。

一、诸族杂居加速华夏族的形成民族的形成离不开民族主体与共同地域两大前提。

夏商周时期,诸族的杂居促进了民族主体的凝结与共同地域的扩大,从而加速了华夏族的形成。

(一)“复合制国家”凝结民族主体“复合制国家”是指,“在王朝内包含有王国和从属于王国的诸侯邦国两大部分”。

从政治角度看,夏、商、周作为“复合制国家”,首先存在一种具有共主地位、维系政治制度的政治力量,即夏、商、周统治者直接管辖的王畿;从民族角度看,“复合制国家”存在一个占领主导地位、富有凝结力的主体,即统治者所在的夏、商、周族。

我们可以借助反映夏、商、周早期政治制度的部份文献史料(如图1 所示),分析各部族对夏、商、周统治者的态度,理解华夏族的民族主体地位。

分析上述材料不难发现,夏、商、周族与周边民族共同生活,周边民族尊重、服从夏、商、周的统治者,且夏、商、周族居于主导与核心地位。

这体现出华夏族的民族主体——夏、商、周族的地位。

华夏民族的历史起源是怎样的?是如何一步步发展起来的本文导读:从约公元前5000年起,华夏族在黄河中下游的中原地区起源并逐渐发展,进入新石器时期以后先后经历了母系和父系氏族公社阶段。

公元前2700年,传说陕西中部地区有一个姬姓部落,首领是黄帝。

其东面还有一个以炎帝为首的姜姓部落。

他们都源于原始农耕氏族少典氏,但双方经常发生摩擦。

两大部落在中原地区终于爆发了阪泉之战,黄帝打败了炎帝,之后两个部落结为联盟,并攻占了周边各个部落,华夏族的前身由此产生。

远古传说,还描述了汉族先民曾经历漫长的原始公社制时代。

在黄帝以前,经过“知母不知父”的母系氏族部落的阶段。

关于黄帝的传说,则标志着由母系氏族部落转化为父系氏族部落,并已进入部落联盟阶段。

在黄帝之后相继以禅让的方式成为大部落联盟首领的尧、舜、禹,被认为是黄帝的子孙。

公元前21世纪,中原地区的原始公社制时代走到了历史的尽头,阶级社会已经出现在黄河中下游平原的土地上。

黄河中游的炎帝与黄河中上游的黄帝发生阪泉论战,炎帝小宗归入黄帝大宗,黄帝从此成为人文道统的始祖。

炎黄重新合并成为华夏族,少典氏族又重归一统了。

夏商周是也是大一统,为天下制度,官方有标准的文字和官话。

而秦始皇统一中国并建立了秦朝,中国至此进入中央集权制,帝国模式。

随后汉朝建立,并统治中国400余年。

该时期中国版图空前扩大,此时汉族人口分布仍集中在黄河、淮河流域。

从西晋末年起,五胡乱华,汉族人口逐渐向长江、珠江及中国东南部大规模迁徙。

而从西晋到隋代的建立这一段期间,汉族又进入中亚和云南。

到大明、满清时,南方汉族人口便超过了北方。

后满人禁止汉人出关进入东北,清后期为充实边疆,又准许汉族进入东北。

在张作霖统治东北时期,大量引入北方汉族。

自明朝起汉族开始零星向东南亚移民,从19世纪起又有汉族向欧洲、北美等地移民。

根据复旦大学的基因研究对照和历史迁移记录,汉民族的扩张主因是历史上的由北往南的人口移动,而非大家所认为的其他民族汉化所致。

华夏民族形成的特点的简要概括华夏民族形成的特点的简要概括在古老的中华大地上,华夏民族的形成经历了漫长的历史和演变过程。

华夏民族,作为中华民族的重要组成部分,具有独特的特点和深厚的历史积淀。

本文将从多个角度对华夏民族形成的特点进行全面评估,以期为读者呈现一幅深刻而全面的画面。

第一、华夏文化的传承和融合。

在形成过程中,华夏民族吸收了多种文化要素,其文化积淀极为丰富。

从神话传说到文化符号,从儒家思想到道家哲学,华夏文化融合了多元的元素,形成独特的文化风貌。

其中,“华夏”二字即代表了这种多元文化的融合,展现出了华夏民族形成过程中对不同文化的包容和融合,这也是华夏民族形成的重要特点之一。

第二、农耕文明的发展和演进。

华夏民族的形成伴随着农耕文明的发展,华夏先民在长期的农耕生产中逐步形成了自己的生产方式和生活习俗,这对后来华夏文明的形成有着深远的影响。

华夏民族形成的特点之一就是在农耕文明的基础上逐步形成了自己的文化体系和社会制度,这为华夏民族的发展奠定了坚实的基础。

第三、政治制度的演变和发展。

在形成过程中,华夏民族逐步确立了自己的政治制度和统治体系,从最初的部落联盟到后来的封建王朝,华夏民族在政治制度方面经历了多次变革和演变。

这种政治制度的演变不仅是华夏民族形成的重要标志之一,也体现了华夏民族在政治上的创新和发展。

第四、文化传统的传承和弘扬。

华夏民族形成的特点之一就是对自己深厚文化传统的传承和弘扬。

从古代的诗歌文学到现代的文化产业,华夏民族一直在不断传承和弘扬自己的文化传统,在这一过程中,塑造了自己独特的文化形象和文化精神。

总结回顾:华夏民族形成的特点体现了多元文化的融合、农耕文明的发展、政治制度的演变和文化传统的传承,这些特点构成了华夏民族独特的文化魅力和历史底蕴。

华夏民族的形成是一个漫长而辉煌的历史过程,它不仅是中华民族的重要组成部分,也是中华文明的重要代表之一。

个人观点和理解:在现代社会,我们应当继承和弘扬华夏民族形成的特点,将其融入当代文化建设和民族复兴之中,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

一,统一的多民族国家形成、巩固、和发展1、知识概要中华民族的起源:原始社会至奴隶社会多民族融合的开始:春秋战国时期统一多民族国家的建立:秦的统一多民族的融合:魏晋南北朝时期多民族国家的大发展:隋唐时期统一的多民族国家的进一步的发展五代、辽、宋、夏、金、元时期统一多民族国家的巩固:明清时期统一多民族国家的形成与发展(1)中华民族的起源:原始社会至奴隶社会的过渡时期,黄炎部落的融合,华夏族的产生。

(2)民族融合的开始:春秋战国时期,华夏族和其他各族接触频繁,促进了民族融合,也为统一的多民族国家的建立准备了条件。

(3)统一的多民族国家的建立:秦的统一,标志着我国多民族国家已初步建立。

一、统一多民族国家的形成早在原始社会末期,我国境内已经开始形成许多的民族。

中原地区炎帝部落和黄帝部落先后迁徙到黄河中下游地区,和其他氏族部落统一到一起,奠定了华夏族的基础。

公元前21世纪夏朝建立华夏族初具雏形到了春秋战国时期,随着社会生产力的不断提高,中原各国的奴隶制纷纷向封建制过渡,各民族、各诸侯间在生产生活等各方面互通有无、联系紧密,这就迫切需要结束长期以来的割据状态,实现国家统一成为历史发展的主要趋势。

传说周时有所谓的“八百诸侯”,到春秋时期合并到100多个,进入战国就已经是“七国争雄”的局面了。

而且这一时期各种学派争鸣,在国家大统一的问题上有了共识。

如:孟子提出的“定于一”,荀子的“四海之内若一家”,韩非子的中央集权思想,这些都为国家大统一做好了思想方面的准备。

公元前221年,秦始皇最终灭掉了六国,结束了诸侯割据的局面,建立了由多民族组成的强大的中央集权制封建国家——秦朝。

秦的建立标志着我国多民族国家已初步形成。

二、统一多民族国家的发展(4)统一多民族国家的初步发展:两汉时期秦之后的两汉是我国统一多民族国家的发展的重要时期,这时以华夏族为主吸收了其他民族成分,形成中国最大的民族----汉族。

这一时期,汉王朝不仅实现了对西域、西南以及华南和两广的统治,扩展了疆域,而且发展了与匈奴的关系。