多层螺旋CT螺距

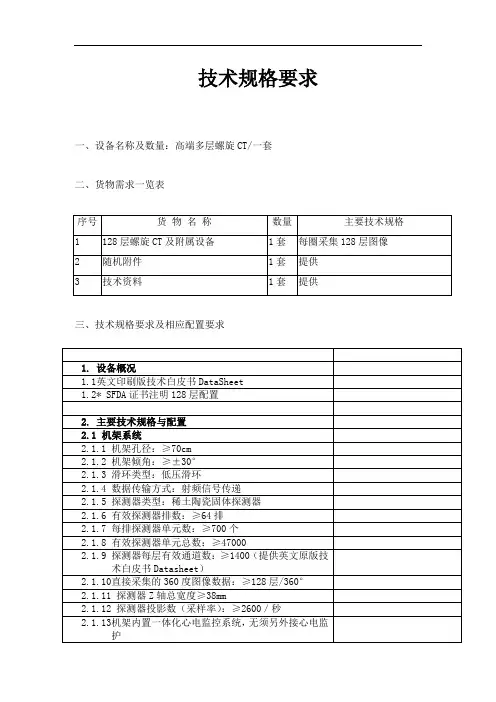

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

胸部多层螺旋CT的临床应用摘要】多层螺旋CT(MSCT)的技术通常可用于长时间屏气、覆盖范围较大的扫描,如胸腹联合或胸腹盆腔联合扫描、大范围的CT血管造影(全下肢CT血管或全肺动脉造影)。

其优点是节省X线球管的损耗,减少X线曝射量。

扫描速度提高。

空间分辨率提高。

本文将论述这一技术在胸部疾病检测的应用。

【关键词】胸部CT 螺旋CT 胸部疾病检测(一)多层螺旋CT(MSCT)的技术在单层螺旋CT(SSCT)中其探测器准直宽(detector collimation)等于X线束准直宽(X-ray beam col- limation)从而产生了层厚。

所以层厚是由X线束准直宽来决定的。

也即CT球管旋转一周只采集一层的原始数据。

而MSCF的层厚是由探测器列数和后重建来决定的。

它采用的是宽探测器技术。

即探测器的排列数增加,可达16~32列,采用可调节宽度的锥形X线束,根据拟采集的层厚选择锥形X线束的宽度,后者可激发不同数目的探测器,从而达到由一次采集却同时获得多层图像信息的效果。

也即 CT球管旋转一周可采集4~8层的数据。

公式为D=N×d。

其中D为X线束准直宽,d为探测器准直宽,N为探测器列数。

MSCT探测器准直宽d是1/N的X线束准直宽。

如果机内有4列探测器(N),其探测器准直宽为1.25mm 时,则X线束准直宽为5mm。

SSCT的螺距即床移动速度与层厚之比,一般选择为1~1.5:1。

若螺距增大,图像质量就可降低;MSCT的螺距概念与SSCT不同,它是床移动速度(table speed):探测器准直宽,也即1/N的X线束准直宽。

假设4列螺旋CT探测器采用1.25mm的探测器准直宽,则X线束准直宽为5mm。

若床移速度设定为7.5mm时,则螺距7.5:1.25=6:1或称螺距6,而不是7.5:5=1.5:1(螺距1.5)。

通过这样的优化采样扫描来提高z轴空间分辨率,从而提高图像质量。

当螺距为6或8时,通常可用于长时间屏气、覆盖范围较大的扫描,如胸腹联合或胸腹盆腔联合扫描、大范围的CT血管造影(全下肢CT血管或全肺动脉造影)。

多层螺旋CT与放射DR平片在脊柱骨折的诊断价值摘要:目的分析比较多层螺旋CT与放射DR平片在脊柱骨折的诊断价值。

方法本次将我院在2022年1-12月收治的100例脊柱骨折患者作为研究的对象,依次采取多层螺旋CT、放射DR平片诊断,进一步对两种诊断方法的诊断结果进行分析比较。

结果(1)多层螺旋CT平均诊断时间明显长于放射DR平片,平均诊断费用明显多于放射DP平片,两组数据差异有显著统计学意义(P<0.05)。

(2)多层螺旋CT诊断漏诊率、误诊率分别为3.00%、2.00%,均分别明显低于放射DR平片的13.00%、11.00%,两组数据差异有显著统计学意义(P<0.05)。

结论脊柱骨折诊断中,多层螺旋CT与放射DR平片比较,诊断时间更长、诊断费用更高,但漏诊率与误诊率更低,能够为患者进一步治疗提供有效参考依据,值得推广及使用。

关键词:多层螺旋CT;放射DR平片;脊柱骨折;诊断结果脊柱骨折,为顾客常见的创伤疾病,在骨折中占比为5%到6%,发生率最高为胸腰段骨折,颈、腰椎次之,胸椎少见[1]。

主要在直接或者间接的外伤影响下诱发此病,患者主要症状为脊柱局限性肿胀、压痛、运动障碍等。

为确保患者临床诊疗的准确性及有效性,需采取有效的诊断技术方法。

鉴于此,本次重点分析比较多层螺旋CT与放射DR平片在脊柱骨折的诊断价值,现将研究成果报告如下。

1.资料和方法1.1一般资料本次纳入研究的100例脊柱骨折患者,纳入时间为我院2022年1-12月,其中男性58例、女性42例;年龄跨度为21岁到83岁,平均年龄为(45.28±1.21)岁;致伤因素:交通事故伤46例、高处坠落伤30例、重物砸伤24例。

因本次涉及同组患者采取不同诊断方法的结果比较,所以有比较的意义。

纳入标准与排除标准如下:(1)纳入标准:①符合临床有关“脊椎骨折”疾病的诊断标准[2];②均知情签署相关诊疗干预同意书;③且均通过医院医学伦理委员会审批。

多层螺旋C T螺距随着多层螺旋CT的普及,螺距(pitch)成为螺旋CT很重要的扫描参数。

螺距是扫描架旋转一周360°进床距离与透过探测器的X线束厚度之比,单层CT的X 线束厚度等于探测器准直宽,即等于采集层厚宽度。

螺距的计算公式:P=S(mm)/D(mm) P:螺距 S:扫描架旋转一周360°进床距离 D:为X线束厚度因多层螺旋CT应用了多排探测器阵列,所以,X线束被多排探测器分为多束更细的X射线,透过探测器的X线束厚度以d(mm)表示,则:d(mm)=D(mm)/N其中:N为探测器排数。

多层螺旋CT的螺距以P表示:则多层螺旋CT的螺距公式: P=S(mm)/D(mm)/N螺距决定CT的容积覆盖速度,影响图象的质量。

扫描区域确定后,其它扫描参数不变,增加螺距时,完成总的容积扫描时间将缩短,但获得的容积体积不发生变化,图像质量将受到影响。

那么如何更好的应用螺距(pitch),将从三个方面考虑:(1)扫描范围(2)扫描时间(3)图象质量[pitch of screws] 螺纹上相邻两牙对应点之间的轴向距离,代号是P。

如果带电粒子进入均匀磁场B时,其速度v与B之间成θ角,则粒子将作螺旋运动。

而粒子在磁场中回转一圈所前进的距离叫做螺距(h):h=2πmvcosθ/(qB)单线螺纹的螺距等于导程,多线螺纹的螺距等于导程除以线数。

螺距亦称牙距。

在英制中,以每一英寸(25.4mm)中的牙数来表明牙距。

螺旋CT的问世产生了一个新的概念,螺距(pitch,P)。

对早期的单层螺旋,各厂家对此定义是统一的,即螺距=球管旋转360°进床距离/准直宽度。

对于多层螺旋CT螺距的概念有点复杂,多层CT的一个准直宽度包含了多个相邻的图像。

这样,厂家的不协商(或者说不妥协)导致了多层螺旋螺距公式中分母:准直宽度定义的混乱。

例如:MARCONI等多层CT将整个准直宽度作为公式的分母(层数x单个准直器宽度),而GE等则将每一层图像的准直宽度作为分母。

ct螺距的概念随着科技的不断发展,计算机断层扫描(CT)技术在医学、工程、材料等领域中得到越来越广泛的应用。

在CT扫描中,螺旋扫描(helical scanning)是一种重要的扫描方式,而CT螺距(pitch)则是螺旋扫描中的一个重要参数。

本文将介绍CT螺距的概念、计算方法、影响因素以及在螺旋扫描中的应用。

一、CT螺距的概念CT螺距是指螺旋扫描中X射线束每旋转一周所扫描的距离与X射线束的宽度之比。

具体来说,设X射线束的宽度为D,X射线束旋转一周所扫描的距离为P,则CT螺距可以表示为:pitch = P/DCT螺距通常用于描述螺旋扫描中图像重叠程度的大小。

较小的CT螺距意味着X射线束在扫描过程中的重叠程度较高,这可以提高图像的空间分辨率和图像质量,但同时也会增加辐射剂量。

较大的CT螺距意味着X射线束在扫描过程中的重叠程度较低,这可以降低辐射剂量,但同时也会降低图像的空间分辨率和图像质量。

二、CT螺距的计算方法对于螺旋扫描,CT螺距的计算方法取决于扫描方式和设备类型。

在单层螺旋扫描中,CT螺距可以通过下式计算:pitch = table feed per rotation / beam collimation 其中,table feed per rotation是指扫描台每旋转一周所移动的距离,beam collimation是指X射线束的宽度。

在多层螺旋扫描中,CT螺距的计算方法略有不同,具体可以参考设备的说明书。

三、CT螺距的影响因素CT螺距的大小会影响图像的质量和辐射剂量。

在实际应用中,需要根据具体情况选择适当的CT螺距。

以下是影响CT螺距的因素: 1. 扫描部位:不同的扫描部位对CT螺距的要求不同。

例如,对于头部扫描,较小的CT螺距可以提高图像质量,而对于肝脏扫描,较大的CT螺距可以降低辐射剂量。

2. 扫描目的:不同的扫描目的对CT螺距的要求也不同。

例如,对于诊断肺栓塞,需要较大的CT螺距以减少辐射剂量,而对于评估动脉硬化斑块,需要较小的CT螺距以提高图像质量。

随着多层螺旋CT的普及,螺距(pitch)成为螺旋CT很重要的扫描参数。

螺距是扫描架旋转一周360°进床距离与透过探测器的X线束厚度之比,单层CT的X线束厚度等于探测器准直宽,即等于采集层厚宽度.螺距的计算公式:P=S(mm)/D(mm) P:螺距 S:扫描架旋转一周360°进床距离 D:为X线束厚度因多层螺旋CT应用了多排探测器阵列,所以,X线束被多排探测器分为多束更细的X 射线,透过探测器的X线束厚度以d(mm)表示,则:d(mm)=D(mm)/N其中:N为探测器排数。

多层螺旋CT的螺距以P表示:则多层螺旋CT的螺距公式:P=S(mm)/D(mm)/N螺距决定CT的容积覆盖速度,影响图象的质量.扫描区域确定后,其它扫描参数不变,增加螺距时,完成总的容积扫描时间将缩短,但获得的容积体积不发生变化,图像质量将受到影响。

那么如何更好的应用螺距(pitch),将从三个方面考虑:(1)扫描范围(2)扫描时间(3)图象质量[pitch of screws] 螺纹上相邻两牙对应点之间的轴向距离,代号是P.如果带电粒子进入均匀磁场B时,其速度v与B之间成θ角,则粒子将作螺旋运动。

而粒子在磁场中回转一圈所前进的距离叫做螺距(h):h=2πmvcosθ/(qB)单线螺纹的螺距等于导程,多线螺纹的螺距等于导程除以线数。

螺距亦称牙距。

在英制中,以每一英寸(25。

4mm)中的牙数来表明牙距。

螺旋CT的问世产生了一个新的概念,螺距(pitch,P).对早期的单层螺旋,各厂家对此定义是统一的,即螺距=球管旋转360°进床距离/准直宽度。

对于多层螺旋CT螺距的概念有点复杂,多层CT的一个准直宽度包含了多个相邻的图像。

这样,厂家的不协商(或者说不妥协)导致了多层螺旋螺距公式中分母:准直宽度定义的混乱。

例如:MARCONI等多层CT 将整个准直宽度作为公式的分母(层数x单个准直器宽度),而GE等则将每一层图像的准直宽度作为分母.由于基础定义的混乱,造成了计算公式结果的混乱.前者无论是4、8还是16层,进床距离等于整个准直宽度时,计算结果螺距均等于1,而后者则不断变化,计算结果螺距分别等于4、8和16.这种不同厂家定义的混乱,造成了初接触多层CT者的困惑。

第1章多层螺旋CT的原理与技术之南宫帮珍创作创作时间:二零二一年六月三十日近年来, 随着CT成像能力的迅速发展, 临床应用特别是CT血管成像技术的临床应用不竭拓宽.只有掌握CT运行的基来源根基理, 才华更好地舆解CT血管成像(CTA)的潜力和限度.第一节 CT的成像原理与结构一、CT成像的基来源根基理惯例X线平片或透视是利用人体内分歧密度组织对X线穿透后吸收能力分歧的原理成像的.当X线透过人体后, 因分歧部位衰减水平分歧, 而在胶片或荧光屏上形成相应组织或器官的图图1-1 CT的成像原理.像.CT仍然是利用X线的穿透性来成像.为了解决惯例X线成像中分歧脏器的空间重叠问题, CT采纳高度准直的X线束围绕身体某—厚度的特定层面进行扫描, 扫描过程中由灵敏的检测器记录下X线穿透此层面后的衰减信息.由模拟-数字转换器将此模拟信息转换成数字信息, 然后输入电子计算机(图1-1).依照物理学原理, X线穿透人体组织后会发生衰减, 衰减的水平与物质的密度和厚度有关.人体组织所构成的物质分歧, 因此对透射的X线可发生分歧水平的衰减, 称为“衰减系数”分歧.假设X线的初始强度为I0, 组织的厚度为d, 衰减系数μ, 衰减后的X 线强度为I, 则I=I0e-μdCT设备成像中, X线束“扫描”一个成像层面意味着从分歧角度透射人体, 获得可满足重建数据所要求的多个投影信息.每个方向上投射的X线都将穿过层面内投射轨迹上的所有体素, 达到检测器时, 受到的衰减将是各体素衰减作用的总和, 以衰减系数μ图1-2 CT投影与重建.暗示, 则I=I0e-(μ1+μ2+μ3+μ4……)d扫描中, 随着不竭地改变投影角度, 则获得各个投影方向上的年夜量数据集合, 通过计算机实施相应的重建数学运算, 最终可获得层面内每个像素的X线衰减信息(图1-2).这些X线衰减数据即组成数字矩阵, 为了使图像直观化, 此数字矩阵经数字-模拟转换后, 以由黑至白的分歧灰阶暗示层面内分歧位置组织所造成的X线衰减强度, 即将每一像素的X线衰减系数转换为相应的灰度值, 可通过图像显示器输出就获得所成像层面的图像, 这样此层面内的诸解剖结构就可清晰地显示出来.二、CT的基本结构虽然目前CT设备经过30多年的发展, 呈现多种设备类型, 可是CT的主要结构组成从功能组成上依然分为以下四部份:扫描部份、计算机系统、把持控制部份以及图像的存储与显示系统.1.扫描部份包括X 线发生系统、准值器、检测系统、扫描架以及检查床等.主要结构包括:⑴X线发生系统此部份的基本功能是提供成像所需的稳定X线束, 包括X线球管、高压发生器和冷却系统等.CT机的X线球管, 一般采纳旋转阳极球管.球管焦点较小, 约0.6~2mm年夜小.球管的热容量均较年夜, 最新的可达500万热力单位, 以适应连续年夜范围扫描的需要.为保证CT机球管的正常工作, 还需要辅助的高压发生器提供一个稳定的高压以及相应的球管的冷却系统.⑵准值器位于球管的X线出口处, 为窄缝样设计, 可根据扫描要求调整为分歧的宽度, 用以对特定厚度的某部位进行成像.⑶检测系统包括位于扫描架内的检测器、检测回路和模数转换器等, 其主要任务是检测人体对X线的吸收量.检测器分为气体和固体两年夜类.较早期的设备多使用气体检测器, 其采纳气体电离的原理, 当X线使气体发生电离时丈量所发生电流的年夜小来反映X线强度的年夜小.经常使用气体为氙气.固体检测器, 当接收X线能量时可将其转换电信号, 进行光电换能.包括闪烁晶体检测器等, 闪烁晶体有碘化钠、碘化铯、钨酸镉和锗酸铋等, 可是早期的检测器在能量转换时损失较年夜;而目前使用较多的稀土陶瓷检测器的光电转换效率年夜为提高.检测器、CT球管以及准值器等都位于扫描架内, 共同构成了X线-检测系统, 扫描过程中X线或间断脉冲式, 或连续发射;检测器不竭检测X线吸收量, 然后将所收集的数据经过模拟-数字转换输入计算机系统.2.计算机系统计算机系统的主要任务有两方面:一是扫描的控制, 包括扫描架和检查床的运动、X线的发生、数据的收集以及各部件之间的信息交换等;二是承当数字处置和图像重建的任务, 即将收集的数据经过数学计算获得相应层面的数字矩阵.CT设备的计算机系统少者只有一台计算机, 但由于任务量较年夜, 常采纳多台计算机并行处置的方式, 以提高收集和处置速度.依照所负担的任务分为主计算机和图像处置计算机两部份.图像处置计算机与主计算机相连接, 负责处置多组数据, 自己不能自力工作.3.把持控制部份把持控制部份主要包括把持台, 通过把持台输入整个CT把持或控制命令, 进行扫描法式, 扫描曝光条件的设定与选择, 控制X线-检测系统的工作.同时检查前通过此部份要输入有关图像识另外多种数据和资料(包括患者检查号、患者基本资料、体位等), 检查后还要控制图像的显示, 以及窗宽、窗位的选择等.随着CT设备的不竭改进和提高, 把持台的性能也日趋完善.目前的把持台已集操控和显示于—体, 使用方便、功能全.为了提高工作效率, 常配备与CT相连的CT诊断和后处置工作站, 方便图像的浏览和后处置.4.图像的存储与显示系统图像的存储设备包括磁盘、磁带等.扫描的原始数据最初存贮在CT设备的缓冲区, 待扫描完成, 原始数据经过相应处置后所得的图像数据则存入CT磁盘的图像存储区.磁盘的容量, 随机器种类而分歧.为了方便年夜量患者检查数据的存储, CT设备常还需要另外的接口, 可以将数据读取到外源的存储器, 如高密度磁带或磁盘, 这些外源的存储设备可年夜量记录图像数据.近年来, 磁光盘应用也逐渐增加, 存储量较年夜, 但检索更方便.图像显示系统, CT机自己多采纳显示器, 早期为灰度品级较高的黑白显示器, 灰阶的显示可达16~64级.现由于后处置技术的发展和需要, 多采纳黑色显示器.检查结果目前仍需用照相机以胶片的形式输出图像给患者, 多采纳激光照相机与CT设备相连输出胶片, 直观方便, 但本钱较高、不容易保管.目前, 随着影像设备数字化的进展, 国内已有很多医院开始为患者, 检查后提供光盘形式的图像, 此种形式的图像不单可以有惯例的横断面图像, 而且可以包括黑色与立体的图像信息.第二节 CT设备的发展自Housfiled于1969年设计发明了第1台CT原型机至今, CT设备先后经过分歧的设计和发展, 依照收集方式的分歧可分为以下类型:一、层面收集CT自从CT原型机至1989年之前, CT设备采纳的是层面收集方式, 即每次扫描收集一个层面的信息, 扫描时检查床是静止不动的, 扫描完成后检查床移动一定距离再进行下一个层面的扫描.这种设计的原因是CT扫描架内的X线管连接着高压电缆, 受电缆的制约每次扫描管球旋转后必需复位, 再开始下一次扫描.除少数不发达地域使用外, 层面收集方式的CT机已退出主流.二、螺旋CT螺旋CT收集方式发展的基础是滑环技术的开发与应用.该设计是在扫描架内置一个环形滑轨即滑环, X线球管可以从滑环上获得电源(早期为高压电源, 现已发展为高压电源), 这样X线球管就能够解脱了传统的电缆, 在滑轨上连续绕患者旋转和不竭发射X线束.检测器仍采纳层面收集CT的设计模式, 在滑环上与X线管同步连续旋转.螺旋CT与层面收集CT另外一点分歧之处是, 在X线管在滑环上连续旋转时, 检查床不再是静止不动, 而是图1-3 (a)层面收集扫描方式与(b)螺旋收集扫在整个信息收集过程中做匀速的纵向移动.这样, X线束在人体上的扫描轨迹不再是垂直于身体长轴的平面, 而是连续的螺旋状, 此即为螺旋扫描方式(图1-3).第1台临床实用的螺旋CT设备在1989年问世, 这种新的扫描方式不单年夜年夜提高了扫描速度, 而且在设备的硬件(如X 线管的热容量)、患者检查的方式、重建理论等方面引发了一次新的突破性发展.螺旋CT的呈现具有明显的意义:①扫描层面之间不需再做停顿, 可连续快速扫描, 年夜年夜提高了扫描速度, 每层收集时间可减少到0.75秒~1.5秒;②在层面收集CT检查过程中, 由于是逐次屏气扫描, 体部, 如肝胆胰脾的微小病变很容易在分歧屏气时被遗漏, 螺旋CT连续扫描可防止体部微小病变的遗漏;③螺旋CT的扫描和重建方式有利于数据进行三维后处置, 为CT后处置技术的发展打下了基础.较早开发的螺旋CT设备是以螺旋状扫描轨迹逐层地收集信息, 和以后发展的设备比较, 也称为“单层螺旋扫描”CT.三、多层螺旋CT1999年, GE、Siemens、Marconi和Toshiba四家医疗设备公司同时推出了新一代的CT设计,此次CT技术的进步也是发生在X线-检测系统(图1-4).X线束由图1-4 (a)单层CT与(b)多层CT扫描方扇形改为锥形束, 即增年夜Z轴方向上X线的厚度;而检测器也由一列的设计增年夜在Z轴方向上的排列数目, 增加为多列, 形成具有一定宽度的检测器阵列.通过把多列检测器检测到的信息进行分歧的组合, 可以同时获得4个层面的螺旋扫描的信息, 称多排检测器螺旋扫描CT, 简称“多层螺旋CT”.多层螺旋扫描方式年夜年夜提高了信息的收集速度, 每4层的收集时间可降低到0.3秒~0.5秒.2000年后, 在4层螺旋CT基础上, 又先后呈现了8层、16层乃至64层的多层螺旋CT.这样, CT扫描的效率又获得了更年夜的提高, 单位时间内可扫描更年夜的解剖范围.随着扫描速度的提高, 多层螺旋CT对硬件的要求也相应提高.要完成如此快速的扫描意味着机架内近一吨重的构件在几分之一秒内旋转一周, 其重力速度可达13G以上.惯例机械式传动装置已不适用, 扫描构件在滑环上的快速旋转引入了磁浮技术.另外, 连续年夜范围扫描对CT球管的热容量也提出了更高的要求;短时间内处置几倍的数据量, 对计算机的运算能力也有更高的要求.由于多层螺旋CT技术的呈现, CT的时间分辨力有了较年夜水平的提高, 最新的64层螺旋CT时间分辨力可缩短至几十毫秒, 能够用于心脏和冠状动脉的成像.多层螺旋CT的呈现再次增进了CT技术的发展, 其所带来的优势主要暗示在:①时间分辨力年夜年夜提高, 使原CT成像有困难的运动器官, 如心脏和冠状动脉的成像成为可能;②由于设备能力的提高, 可进行连续年夜范围扫描, 如全身成像, 而且可在扫描后针对分歧部位进行分歧层厚、分歧重建与重组方式的显示;③对腹部脏器, 单次扫描时间明显缩短, 这样可以进行精确的多期像扫描, 有利于病变的定性和发现微小病变.四、双源CT与能谱CT双源CT是在64层CT技术之上, 采纳2个高压发生器、2个球管、2套探测器组和2套数据收集系统来收集CT图像.两个球管在X-Y平面上间隔90º, 也就是说, 机架旋转90º即可获得180º的数据, 使单扇区收集的时间分辨力达83毫秒, 基本实现了冠状动脉CT的临床惯例应用.双源CT设备还实现了能量CT的临床惯例应用.当双源CT的2个球管分别以管电压80kV/100kV和140kV同时、同层扫描时, 可同时获的低能和高能数据, 实现双能量CT成像, 获得同一组织在分歧能量射线下所具有的分歧X射线衰减特性, 从而可区分分歧的组织结构成分特征, 鉴别病变性质等.CT能量成像技术的价值还在于可以增加实质器官与比较剂的区别, 明显降低布景噪声因素影响, 防止线束硬化伪影和容积效应造成的小病灶遗漏和误诊, 提高小病灶和多发病灶的检出率.除双源双能量CT之外, 快速千伏切换的单源CT设备也可实现能量CT成像, 除获得基物质图像, 还可获得一系列特定能量水平的CT图像, 即单能量(keV)图像, 用于去除硬化伪影、优化图像质量和比较噪声比、进行物质定量分析以及通过能谱数据的综合分析进行病变定性诊断等.能量CT完全改变了惯例CT几十年来的传统诊断模式, 在获得混合能量图像的同时, 还可以一次扫描获得单能量图像以及分歧物质(水、碘、钙等)的图像.CT能谱成像对惯例CT单一密度参数成像提供了全新的解决手段.第三节 CT的扫描参数一、准值器宽度从X线管发射出的X线束需要进行准值, 以减少不需要的辐射剂量, 成为成像层面所需要的形态, 同时还呵护检测器不受到散射.根据分歧的设备类型, 准值器有多种分歧的结构设计.准值器位于CT扫描架的两个位置:接近X线球管(前准值器)和接近检测器(后准值器).患者前准值器用于形成特定形状的X线束, 由两部份组成:第一部份是固定的准值器, 保证X线束在横断面上呈扇形形状;第二部份是可调节的准值器, 可以在纵轴方向上变动分歧的准值, 以获得所需的X线束厚度.此X线束厚度就是临床应用中经常提到的准值器宽度.例如, 在64×检测器结构的64层螺旋CT中, 准值器宽度为32mm;而在16×1mm检测器结构的16层螺旋CT中, 准值器宽度为16mm;此距离指扇形X线束通过扫描中心点时的距离.二、床速和螺距在螺旋扫描方式中, CT扫描床移动速度是一项密切关系图像质量、辐射剂量、扫描时间和覆盖范围的重要参数.多层螺旋CT 和宽X线束范围有助于在每次扫描架旋转期间内有更快的移床速度.螺距是主要用于定量评价CT床速的参数, 其界说为X线管每旋转360ºCT扫描床移动的距离除以准值器的宽度.螺距是没有单位的参数.当床速与准值器宽度相等时, 螺距为 1.当床速小于准值器宽度时, 螺距小于1, 扫描数据会有部份重叠.螺距越小, 重叠的部份越多.对4层螺旋CT, 采纳4×的准值器, 床速为每转6mm的参数设置时, 螺距即是6/(4×1)=6/4=1.5.对64层螺旋CT, 采纳64×的准值器, 床速为每转48mm的参数设置时, 螺距仍即是48/(64×0.5)=1.5.螺距对多层螺旋CT图像质量的影响要比单层螺旋CT小, 但其与图像质量、伪影、辐射剂量之间的关系更为复杂, 有些也有争议.螺距的最佳选择取决于检测器的设置和CT投影数据的内插算法模式.一些厂家推荐在多层螺旋CT中使用一组固定年夜小的螺距值, 而其他厂家则建议可任意选择分歧的螺距值.总之, 采纳较高的螺距时, 由于层面形态增宽可致Z轴分辨力下降.采纳较低的螺距时, 可改善Z轴分辨力, 可是要维持相同的信噪比则会发生更高的辐射剂量.在特定临床条件下, 进行扫描参数的螺距值设按时, 应当认真考虑图像质量与辐射剂量之间的平衡.实际临床应用中, 多层和单层螺旋CT选择螺距值范围为1~2;但在心脏CT需要低螺距的重叠扫描, 以保证获得足够的连续采样扫描数据.另外, 低螺距值扫描能更有效地减少多层螺旋CT的相关伪影, 这在多平面重组和3D图像中更为明显.三、管电压和管电流恰本地选择CT的扫描参数对优化辐射剂量和图像质量是至关重要的.在管电流坚持恒定而降低管电压时, 或者管电压恒定而降低管电流时, 会减低X线管的输出量和对患者的辐射剂量.可是, 不恰本地降低管电压可招致组织的CT值和噪声明显增加, 尤其是在肥胖患者.对年夜大都CT设备, 只能进行几个管电压值的选择.成人的惯例体部CT采纳120~140kV的管电压进行;对儿童, 绝年夜大都采纳80kV的管电压进行扫描, 以降低辐射剂量.在选择管电压值的过程中, 其它需考虑的因素还有碘, 例如CT血管成像中所使用的碘比较剂, 被选择80kV时可发生CT值升高, 这是由于此时光量子的能量(约为kV能量的一半)接近于碘原子的K峰(即33.2keV).这样, 120kV时比较增强250HU的比较剂浓度, 在80kV时可发生400HU的比较增强.然而在实际应用中, 即使采纳目前最年夜的X线管电流, 80kV在肥胖患者或诸如成人腹部和盆腔等较厚身体部位的扫描中还是不够的.另外, 较低能量的光量子的X线吸收更高, 可能会造成更年夜的有效辐射剂量.与管电压相比, 管电流的选择更加灵活, 罕见的范围从20mA 到800mA不等.与管电压相比, 调节管电流的实际优点是它对图像质量的影响更为直接.因此, 控制管电流或旋转时间是一种比管电压更罕见和实用的减少辐射剂量的方法.例如对胸部CT, 肺部结节普查的参数可以采纳20mAs, 120kV, 而惯例临床检查的参数为120mAs、120kV.在单层螺旋CT中, 更高的螺距会招致层厚增年夜, 这样当管电流恒按时, 每个层面的噪声坚持不变;而在多层螺旋CT中, 增加螺距纷歧定会造成层厚增加.当层厚不变时, 如管电流恒定, 增年夜螺距可降低辐射剂量并增加图像噪声.为了使噪声水平坚持不变, 提高螺距时必需增年夜管电流.这样, 就需要介绍新的术语——有效mAs, 它的界说为mAs 除以螺距的值.螺距为2时200mAs与螺距为1时100mAs扫描方式时的有效mAs值相等, 这使两种扫描方式的辐射剂量和噪声相同.四、重建方式在投影重建过程中可以采纳多种分歧的滤过模式.滤过是通过卷积核(或重建算法)来进行的, 它可以牺牲图像的锐利度来降低布景噪声.当进行更多细节的显示时, 采纳高分辨力的重建方式或算法, 如骨算法或肺算法, 可发生更高的空间分辨力, 但图像噪声会增加;而低分辨力的重建方式, 如软组织或平滑算法, 可降低图像噪声, 但空间分辨力也降低.在图像重建中, 可根据具体临床任务对图像的要求来选择适合的重建方式.部份CT设备可惯例发生分歧重建方式的图像, 如在胸部CT扫描后可发生软组织和肺算法的图像.五、层面和螺旋扫描方式随着螺旋和多层螺旋CT技术的进展, 螺旋扫描已成为标准的CT扫描方式.层面扫描方式仍然有一些临床应用, 如比较剂的团注监控、CT灌注、介入应用和心电门控的冠状动脉钙化CT检查, 上述检查或者在同一位置反复进行扫描, 或者在分歧的CT扫描位置间收集图像有一个延迟时间间隔.层面扫描方式中所收集的图像数目, 取决于开通的检测器层数(或通道数).在图像重建过程中, 联合处置邻近层面检测器的信号, 可以降低每次扫描的图像数量, 同时增加图像的层厚.例如, 对16×的扫描方式, 可提供16幅层厚的图像、8幅层厚的图像, 或2幅层厚的图像.在螺旋扫描方式中, 也要根据具体的应用情况处置好图像数目与层厚之间的平衡.六、层厚层厚的选择取决于具体的临床应用、定量检查和显示的要求.薄层图像可提供清晰的解剖细节, 但数据量和阅读图像的时间会增加.另外, 薄层图像较厚层图像需要更长的收集时间, 图像噪声也更年夜.临床惯例诊断应用的层厚为5mm.对3D显示、CT血管成像或筛查肺小结节的图像, 通常是以1至2mm0.6mm的层厚.在单层螺旋CT中, 所收集的扫描投影数据确定了固定的层厚.与此分歧的是, 在多层螺旋CT中, 扫描架每次旋转期间所获得的螺旋数据可发生分歧层厚的图像.然而, 层厚不能低于收集期内所使用的检测器的宽度.例如, 16层螺旋CT采纳16×检测器设置的扫描方式可发生0.5、1、1.5、2、3、4、5mm等分歧的层厚.采纳较年夜层厚时, 所重建的图像数目会减少, 而每幅图像的噪声会降低.在重建过程中采纳较小的间隔形成部份重叠的图像, 可以提高对容积数据的3D显示能力, 有更好的图像质量.重叠重建的CT 图像还可通过增加所浏览图像的数量, 获得横过病灶中心的高比较图像, 从而提高对小病灶的检测率.减小层厚还可减轻重组图像的阶梯伪影.多层螺旋CT图像重建灵活性的提高, 改善了其临床应用效率.例如, 采纳较窄的检测器进行胸部CT扫描, 首先发生层厚较年夜的图像用于进行浏览和诊断.如果需要薄层的图像以更好地显示结节, 可以很容易地从投影数据中再次重建获得.同一扫描的投影数据也可重建薄层图像, 进行3D显示和CTA.通过将几个薄层的信息叠加发生较厚层的图像, 此功能对需要较窄检测器宽度来减轻部份容积效应的检查是很有帮手的.例如, 头部检查中部份容积效应所致的黑线或低密度区, 在采纳较窄检测器宽度设置时可以明显减轻.第四节 CT的辐射剂量对年夜部份患者而言, CT扫描是其接受辐射剂量最年夜的医疗检查.随着现代CT扫描仪数量的增多和临床应用的扩展, CT检查时患者的辐射剂量已成为临床非常关注的潜在问题.尽管降低辐射剂量可招致图像噪声增加和图像质量下降, 但辐射剂量超越一定水平后其实不能改善诊断影像的质量, 只能在患者体内造成更多的辐射损伤.应仔细设计和评估每次CT检查的扫描方案, 控制辐射剂量.根据具体的临床适应证和技术特点, 选择并调整恰当的个性化扫描方案对减少辐射剂量是至关重要的.一、基本辐射剂量的丈量辐射剂量可以按分歧的单位来进行衡量.辐射流露量是定量测定辐射剂量的最基本方法, 它与单位体积的空气内X线束所发生的电离量有关.它以库仑/千克(C/Kg)或伦琴(R)为单位(1R=2.58×10-4C/Kg).辐射流露的结果是患者体内所吸收的辐射吸收量, 它以拉德(rad)或格瑞(Gy)为单位(1rad=10mGy).辐射流露量的概念与辐射源有关, 是一个丈量获得的量, 而辐射吸收量是与身体相关的概念, 必需通过流露量结合转换系数计算获得.从辐射流露量计算辐射吸收量的影响因素, 取决于吸收物质(例如空气、软组织和骨骼)和物体流露于辐射中的位置.所吸收的辐射剂量其实不能说明器官对辐射损害的敏感性.因此, 组织的等效或有效辐射剂量是辐射吸收量乘以组织类型相关的辐射权重系数.权重系数对X线来讲年夜致上都是一样的, 因此等效剂量与吸收剂量有同样的数值, 它以毫西沃特(mSv)或雷姆(rem)为单位(10mSv=1rem).有效辐射剂量将单个器官的吸收剂量依照其辐射敏感性进行权重而后进行相加.有效辐射剂量可以估计全身的辐射剂量, 或者比力局部放射学把持中对身体局部发生相同水平危险的剂量.有效辐射剂量有利于评价和比力特定放射学检查的潜在生物学危险.二、CT特定的辐射丈量参数CT中基本辐射剂量的参数是CT剂量指数(CTDI), 它代表CT剂量模型中的辐射吸收剂量, 以格瑞(Gy)或拉德(rad)为单位.CTDI有三种变动:CTDI100、CTDIw和CTDIvol.CTDI100是指用100mm长的电离室所测得的辐射流露量.电离室位于圆柱状有机玻璃的头部(直径16cm)或体部(直径32cm)模型内, 丈量一次横。

层厚螺距计算例题

准直螺距和层厚螺距是自4层螺旋CT出现后对螺距的一些不同计算方法。

准直螺距的定义是:不管是单层还是多层螺旋CT,螺距的计算方法是扫描时准直器打开的宽度除以所使用探测器阵列的总

宽度。

如16层螺旋CT每排探测器的宽度为0.75mm,当准直器宽度打开为12mm时,16排探测器全部使用,则此时多层螺旋扫描的螺距为1(16×0.75mm=12mm,12,12=1)。

4层螺旋CT时,如准直器打开宽度为10mm,使用两排5mm的探测器,此时螺距同样为1。

上述螺距计算的特点是不考虑所使用探测器的排数和宽度,与单层螺旋CT螺距的计算基本概念相同,同样由于螺距变化对图像质量的影响也相同。

层厚螺距的定义是:准直器打开的宽度除以扫描时所使用探测器的宽度,如4层螺旋CT使用2排5mm的探测器,检查床移动距离10mm,则层厚螺距为2(10,5=2)。

又如检查床移动距离仍为10mm,使用4排2.5mm的探测器,则层厚螺距为4(10,2.5=4)。

层厚螺距的特点是着重体现了扫描时所使用探测器的排数。

随着多层螺旋CT的普及,螺距(pitch)成为螺旋CT很重要的扫描参数。

螺距是扫描架旋转一周360°进床距离与透过探测器的X线束厚度之比,单层CT的X线束厚度等于探测器准直宽,即等于采集层厚宽度。

螺距的计算公式:P=S(mm)/D(mm) P:螺距 S:扫描架旋转一周360°进床距离 D:为X线束厚度

因多层螺旋CT应用了多排探测器阵列,所以,X线束被多排探测器分为多束更细的X 射线,透过探测器的X线束厚度以d(mm)表示,则:d(mm)=D(mm)/N其中:N为探测器排数。

多层螺旋CT的螺距以P表示:则多层螺旋CT的螺距公式: P=S(mm)/D(mm)/N

螺距决定CT的容积覆盖速度,影响图象的质量。

扫描区域确定后,其它扫描参数不变,增加螺距时,完成总的容积扫描时间将缩短,但获得的容积体积不发生变化,图像质量将受到影响。

那么如何更好的应用螺距(pitch),将从三个方面考虑:(1)扫描范围(2)扫描时间(3)图象质量

[pitch of screws] 螺纹上相邻两牙对应点之间的轴向距离,代号是P。

如果带电粒子进入均匀磁场B时,其速度v与B之间成θ角,则粒子将作螺旋运动。

而粒子在磁场中回转一圈所前进的距离叫做螺距(h):

h=2πmvcosθ/(qB)

单线螺纹的螺距等于导程,多线螺纹的螺距等于导程除以线数。

螺距亦称牙距。

在英制中,以每一英寸(25.4mm)中的牙数来表明牙距。

螺旋CT的问世产生了一个新的概念,螺距(pitch,P)。

对早期的单层螺旋,各厂家对此定义是统一的,即螺距=球管旋转360°进床距离/准直宽度。

对于多层螺旋CT螺距的概念有点复杂,多层CT的一个准直宽度包含了多个相邻的图像。

这样,厂家的不协商(或者说不妥协)导致了多层螺旋螺距公式中分母:准直宽度定义的混乱。

例如:MARCONI等多层CT将整个准直宽度作为公式的分母(层数x单个准直器宽度),而GE等则将每一层图像的准直宽度作为分母。

由于基础定义的混乱,造成了计算公式结果的混乱。

前者无论是4、8还是16层,进床距离等于整个准直宽度时,计算结果螺距均等于1,而后者则不断变化,计算结果螺距分别等于4、8和16。

这种不同厂家定义的混乱,造成了初接触多层CT者的困惑。

多层螺旋CT的技术原理及影像质量

多层螺旋CT的出现是CT技术革命性进步,各厂家相继开发出了4层、8层及16层螺旋CT。

与传统螺旋CT相比,多层螺旋CT在成像原理、技术特点有明显的不同,图像质量也有明显的改进,本文介绍如下。

1 多层螺旋CT原理

1.1数据采集通道

数据采集通道数是决定X线管球旋转1周所能获得的图像层数,

目前各厂家推出的机型有2通道、4通道、8通道和16通道。

有关专家估计,随着技术水平的发展,制造成本进一步降低,今后传统CT甚至单层螺旋CT将逐步被多层螺旋CT所取

代,尤其是性价比有优势的双层螺旋会更加普及。

1.2 探测器

在探测器结构上,多层与单层螺旋CT最大区别是Z轴方向探测器排数,单层螺旋CT在Z 轴方向为一排探测器,而多层螺旋是由多排探测器组成探测器阵列,因此有的文献将此类型CT亦称之为多排螺旋CT。

探测器组从形式上可以粗略分为等宽型(对称型)及非等宽型(非对称型),目前16层CT的探测器都属于非等宽型。

非等宽型的优点是利用较少的探测器单元,配合设置在探测器一侧的精密准直器,对层厚的选择有更大灵活性,能更好地适应锥形线束采集与重建方法。

如在16层CT探测器的设计上,东芝公司中间为0.5mm×l6列,两侧分别为lmm×l2列,共40列,32mm宽;GE公司为中间0.625mm×l6列,两侧分别为1.25mm×4列,共24列,20mm宽;飞利浦和西门子公司为中间0.75mm×l6列,两侧分别为1.5mm×4列,共24列,24mm宽。

1.3数据插补及图像重建算法

由于探测器列数与宽度增加,锥形线束投影所造成的几何学误差会进一步增大,为此,发展了相应的多层采集锥形束扫描重建算法。

如为了对应采集平面的位相而采用的倾斜成像平面采集算法;螺旋滤过伴交叉校准算法;非线性插入重建算法;一次采集16层的原始数据,然后作逐层二次重建算法等。

这些新的重建算法目的在于减少锥形线束伪影,保证Z轴上的分辨力和保证采集速度。

2 多层螺旋CT的技术特点

2.1 螺距

在单层螺旋CT中,螺距(pitch)被定义为X射线管球旋转1周时扫描床移动的距离(mm)与准直器宽度的比值,这里的准直器宽度实际上就是层厚。

因此,有的文献中直接定义为检查床移动速度与层厚的比值。

螺距是一个无量纲单位,可由式pitch=S/W计算,式中S是检查床移动速度,W是层厚。

在螺旋CT扫描中,螺距与床运行方向(z轴)扫描覆盖率及图像的纵向分辨率有关。

在多层螺旋CT中,层厚并不是准直器宽度,需要特别指出的是目前对于多层螺旋CT,螺距的定义各厂家及一些文献中表述并不一致,主要区别在于用实际层厚还是用准直器宽度来计算螺距,对于准直宽度为4×lmm,床移动速度为每旋转一圈4mm的扫描方式,这里的实际层厚为lmm,如果用传统方法定义,则螺距为4。

如果采用准直器宽度来计算,则螺距为1。

目前,GE公司和Siemens公司仍然沿用床移动速度与实际层厚的比值来定义多层螺旋CT的螺距,Picker公司则采用床移动速度与准直器宽度来定义多层螺旋CT的螺距,读者在阅读有关文献资料时应注意区别。

2.2 层厚

多层螺旋CT的层厚在等宽型是由探测器排的不同组合决定,在非等宽型是由探测器和准直器宽度共同来决定。

通过电子开关控制探测器工作,并通过探测器的组合完成每一层数据采集,根据探测器单元的尺寸及相邻单元组合,可实现0.5mm、1.0mm、1.25mm或5、10mm 层厚选择。

2.3 纵向覆盖范围

多层螺旋CT的最大优点是一次连续扫描Z轴方向覆盖范围大,在相同的扫描时间和层厚的

情况下,Z轴方向的覆盖范围是单层螺旋CT的数倍,因此特别适合大范围扫描,如各种血管成像,胸腹部联合扫描等特殊检查。

覆盖范围与数据通道数、螺距、层厚、一次连续扫描所需总的时间有关。

纵向覆盖范围可由式C=N×P×S×T/R来计算;式中N为数据通道数,P 为螺距,S为层厚,T为总的扫描时间,R为球管旋转一圈所需的时间。

2.4 各向同性体素扫描

它是指数据采集过程中,最小体素为一立方体,目前各厂家的多层螺旋CT均可实现各向同性扫描。

要实现各向同性扫描和重建除了和扫描层面的厚度有关外,还和扫描的FOV有关-如采用512×512矩阵,在FOV为25cm时,东芝公司的16层螺旋CT的扫描体素约为0.5mm×0.5mm×0.5mm;在FOV为32cm时,GE公司的16层螺旋CT的扫描体素约为0.625mm×0.625mm×0.625mm;在FOV为38cm时,飞利浦和西门子公司的16层螺旋CT 的各向同性体素约为0.75mm×0.75mm×0.75mm。

3 影像质量

3.1 时间分辨率及Z轴空间分辨率

螺旋CT具有扫描速度快、时间短等优点,但就单层螺旋CT而言,某些运动的器官,特别是一些随机运动的器官,仍然可能出现运动伪影,影响图像质量。

多层螺旋CT球管旋转1圈时间更短,如果层厚不变,覆盖范围更大,完成同一器官扫描时间更短,病人更容易配合,很少出现主动运动和随机运动伪影,时间分辨率明显提高。

另外,多层螺旋CT在相同的覆盖范围,可采用较薄的层厚,极大地改善了Z轴空间分辨率,减小了部分容积效应,提高了诊断的准确性,三维重建的图像质量也达到了目前最高水平。

3.2 影像噪声

在单层螺旋CT扫描时,往往会出现这样的情况,当扫描范围较长时(如主动脉血管成像),由于连续扫描时间较长,受球管热容量的限制,一个扫描计划未完成时,机器会自动停止扫描,使整个扫描计划前功尽弃。

为了保证数据采集的连续性,必须降低管电流,由于管电流降低,势必导致信号噪声增加,影像质量下降。

而对多层螺旋CT,球管每旋转1圈射线覆盖范围较大,也就是说检查同一部位,扫描时间可明显缩短。

因此,在设定扫描参数时,可适当提高管电流(或保持常规条件),而管电流增加使数据采集系统获得的信号强度增加,从而改善了影像质量,特别是扫描范围大或体型肥胖的患者。