蝉(1)

- 格式:doc

- 大小:74.00 KB

- 文档页数:16

幼儿园中班科学优质教案《蝉》 (一一、教学内容本节课选自幼儿园中班科学教材第四章《认识自然界》,详细内容为“蝉的一生”。

通过本章内容,让幼儿了解蝉的生长过程、生活习性以及与自然的关系。

二、教学目标1. 了解蝉的生长过程,知道蝉的生命周期。

2. 学习观察、描述、记录蝉的特征,培养幼儿的观察力和表达能力。

3. 培养幼儿关爱自然、保护生态环境的意识。

三、教学难点与重点1. 教学难点:蝉的生命周期、生活习性的理解。

2. 教学重点:观察、描述、记录蝉的特征,培养幼儿的观察力和表达能力。

四、教具与学具准备1. 教具:蝉的实物、图片、生长过程图、观察记录表。

2. 学具:画纸、彩笔、记录本。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师带领幼儿在校园或公园寻找蝉的踪迹,让幼儿观察蝉的外形特征,激发幼儿的学习兴趣。

2. 新课导入(10分钟)教师通过展示蝉的实物和图片,引导幼儿观察、描述蝉的特征,讨论蝉的生活环境。

3. 讲解蝉的生长过程(10分钟)教师利用生长过程图,讲解蝉的生长过程,让幼儿了解蝉的生命周期。

4. 例题讲解(5分钟)教师出示观察记录表,以一个例题为例,指导幼儿如何观察、记录蝉的特征。

5. 随堂练习(10分钟)幼儿分组观察蝉,记录蝉的特征,教师巡回指导。

7. 课后实践活动(课后自主完成)家长协助幼儿在户外寻找蝉的踪迹,完成观察记录表。

六、板书设计1. 《蝉的一生》2. 内容:生长过程:卵→幼虫→蛹→成虫生活习性:吸食树液、夜晚活动、叫声响亮七、作业设计1. 作业题目:观察记录蝉的特征。

2. 答案:(1)蝉的身体分为头、胸、腹三部分。

(2)蝉的翅膀透明,有脉络。

(3)蝉的叫声响亮,夜晚活动。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课幼儿对蝉的生长过程和生活习性有了基本的了解,但在观察、记录方面还需加强指导。

2. 拓展延伸:(1)开展“保护蝉,从我做起”主题活动,提高幼儿关爱自然的意识。

(2)邀请家长参与课后实践活动,增进亲子关系。

部编版语文八年级上册第21课《蝉》教学设计第1课时【教学目标】1.了解蝉的地穴特点和蝉卵的特征,把握蝉的习性和成长规律。

2.梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

【教学重点】1.了解蝉的地穴特点和蝉卵的特征,把握蝉的习性和成长规律。

2.梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

【教学难点】梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

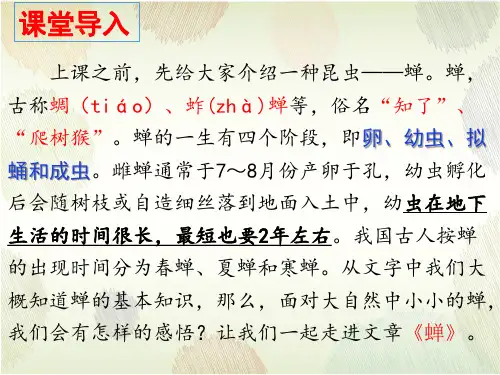

【教学过程】一、课程导入PPT出示诗歌蝉【唐】虞世南垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

萧疏梧桐之上,蝉儿低饮清露,蝉声清脆响亮,回荡树林之间。

身居高枝之上,可以傲视群虫,不用借助秋风,传声依然遥远。

PPT出示蝉的图片同学们见过蝉吗?你们知道蝉的成长经历和生活习性吗?今天就让我们透过法布尔的文字来了解一下蝉吧!设计意图:由诗歌及图片导入,创设情境,让学生对蝉有个感性认识,帮助学生快速进入课文情境中。

二、夯实基础1.作者简介法布尔(1823—1915),法国昆虫学家、科普作家,著作10卷本《昆虫记》是世界最经典的十大科普名著之一,被世人誉为“科学界的诗人”,雨果称他为“昆虫世界的荷马”。

2.作品简介《昆虫记》又称《昆虫世界》《昆虫物语》《昆虫学札记》或《昆虫的故事》,共十卷。

1879年第一卷首次出版,1907年全书首次出版。

该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性和婚习的昆虫生物学著作,记录了昆虫真实的生活,表述的是昆虫为生存而斗争时表现出的灵性,还记载着法布尔痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等等内容。

作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊敬与热爱。

3.整体感知(1)字词正音观看情境诵读及听课文录音,给读不准的字词注音。

轧(yà)蚋(ruì)鳍(qí)钹(bó)窠(kē)暴晒(bào)寻觅(mì)隧道(suì)恶劣(liè)倒悬(dào xuán)罅隙(xià)纤弱(xiān)纤维(xiān)折皱(zhézhòu)防御(yù)刹那(chà)顾忌(jì)跳蚤(zǎo)喧嚣(xuān xiāo)车辙(zhé)黏土(nián)懒洋洋(lǎn)无动于衷(zhōng)(2)概括各段内容给课文划分层次,概括各段内容。

蝉第一课时1.下列加点字注音和词语字形全部正确的一项是()A.隧.道(suì) 恶.劣(è) 不怀好意无动于衷B.倒.悬(dǎo) 防御.(yù) 张合自如爬上爬下C.车辙.(zhé) 黏.土(nián)小心瑾慎沐浴阳光D.折.皱(zhé) 纤.维(xiān) 毫无顾忌动摇不定2.下列各句中加点词的解释有误的一项是( )A.我们不应当讨厌它那喧嚣..的歌声,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中。

(声音杂乱,不清静)B.幼虫再用它肥重的身体压上去,使烂泥挤进干土的罅隙..。

(缝隙)C.所以它工作好几个星期,甚至几个月,做成一圈涂墁..得很坚固的墙壁,以求适于上下爬行。

(指幼蝉带着黏液涂抹、平整地穴)D.然而它仍然无动于衷....,让自己牺牲。

(一动不动)3.下列句子中加点的词语使用错误的一项是()A.对于学生逃课的行为,学校不能无动于衷....,必须坚决予以制止!B.有一回,年长的那个宦官回过头来,冲我不怀好意....地笑了笑。

C.使用公筷公勺成为潮流,倍受市民推崇,这种“新食尚”不言而喻....地成为时下餐桌文化。

D.沉静的心灵比暴烈的心灵要伟大得多,汪曾祺文如其人,他的文字自然隽永,耐人寻味....。

3.指出下列各句运用的说明方法。

(1)大多数掘地昆虫,例如金蜣,窠外面总有一座土堆。

( )(2)蝉的隧道大都是深十五六英寸,下面较宽大,底部却完全关闭起来。

( ) (3)危险来自一种极小的蚋,蝉和它比起来,简直成为庞大的怪物。

( )5.下列关于文学文化常识表述有误的一项是()A.让·亨利·卡西米尔·法布尔,法国昆虫学家、作家。

被世人称为“昆虫界的荷马”,文学界的“维吉尔”。

B.《昆虫记》又叫做《昆虫物语》,是一部十大卷的巨著。

它不仅是一部文学巨著,也是一部科学百科。

第21课 蝉学习目标 中考导航1.了解作者作品,了解蝉的特点、习性。

2.体会文章科学性与文学性兼具的特点。

3. 体会作者对昆虫的感情,感受文中蕴含的科学精神。

1.“臃肿”“锐利”“无动于衷”“喧嚣”等是中考易考词语。

2.分析说明文的说明方法及其作用是中考说明文阅读的常考点。

3.结合语句赏析说明文语言的特点,是中考的易考点。

知识点01 文艺性说明文运用形象化的手法来介绍事物、阐明事理的说明文叫文艺性说明文,又叫科学小品文。

这类说明文具有较浓的文学色彩,写法活泼生动,富有情趣,容易激发读者的阅读兴趣。

【微点拨】本文是一篇法布尔的科学小品,它既有科学性,又有文学性。

科学小品的特点:内容真实,结构严谨巧妙,语言生动准确。

知识点02 作者、背景、文题、主旨1、作者简介法布尔(1823——1915),法国昆虫学家、作家,被世人称为“昆虫世界的荷马”,“昆虫世界的维吉尔”。

他从小迷恋花草虫鸟,在长达20余年的中学教师生涯中,他边教书边自学,立志为昆虫书写历史,坚持做动植物观察记录。

著有《昆虫记》、》《自然科学编年史》等。

2、背景链接本文选自《昆虫的故事》(商务印书馆1956年版)。

有删改。

《蝉》共有“蝉和蚁”、“蝉的地穴”、“蝉的音乐”、“蝉的卵”四部分。

作者用生动活泼、风趣形象的语言,详细阐明了知识精讲目标导航蝉的生活习性,具体介绍了蝉从卵到幼虫,从幼虫到成虫的生长过程。

课本节选自第二、四部分。

3、文题解读蝉也叫“知了”,居昆虫纲,同翅目,蝉科。

雄的腹部有发音器,能连续不断发出尖锐的声音。

雌的不发声,但在腹部有听器。

本文以《蝉》为题目,点明了文章的写作对象,简单明了。

4、主旨点睛全文以作者对蝉一生的观察进程为线索,以幼蝉夏至出洞开头,又以幼蝉入洞结尾,首尾衔接,将蝉艰难的生长过程清晰地呈现到读者面前,表达了作者对蝉的喜爱以及对生命的礼赞。

表达了作者锲而不舍的科学精神。

【即学即练1】文中法布尔从蝉的地穴、蝉的卵两个方面向我们介绍了蝉。

《蝉》教案学习作者用拟人化的手法来加强说明生动性的写作方法。

导入一(猜谜语导入):大家来猜一个谜语:唱歌不用嘴,声音真清脆,嘴尖像根锥,专吸树枝水。

说鸟不是鸟,躲在树上叫。

自吹啥都懂,其实全不晓。

这是什么动物?今天我们跟随法国昆虫学家法布尔一起去了解这一小动物吧。

导入二(讲作者故事导入):有一位作家出生于法国南部圣雷翁村一户农家,童年在乡间与花草虫鸟一起度过。

由于贫穷,他连中学也无法正常读完,但他坚持自学,一生中先后取得了数学学士学位、自然科学学士学位和自然科学博士学位。

1880年,他终于有了一间实验室——一块荒芜不毛但却是矢车菊和膜翅目昆虫钟爱的土地,他风趣地称之为“荒石园”。

在余生的35年中,法布尔就一直居住在“荒石园”里,一边进行观察和实验,一边整理前半生研究昆虫的观察笔记、实验记录、科学札记等资料,完成了《昆虫记》。

1915年,92岁的法布尔在他钟爱的昆虫陪伴下,静静地长眠于“荒石园”。

他被国人誉为“昆虫世界的维吉尔”。

他就是法布尔。

而《蝉》这篇课文就是出自《昆虫记》。

就让我们走进《昆虫记》,去看一看法布尔眼中的《蝉》究竟是什么样的。

1.作者简介法布尔,法国昆虫学家,动物行为学家,文学家。

被誉为“昆虫世界的荷马”,他的传世杰作《昆虫记》是一部十大卷的巨著。

作者用富有诗意的文艺笔调向人们展示出一个绚丽多姿、光怪陆离的昆虫世界。

这与作者长期接触大自然和喜爱文学,酷爱诗歌分不开。

少年时期的法布尔家境贫苦,为了帮助贴补家用,便担当起给人放鸭的劳动。

正是在与大自然的长期接触中,少年法布尔爱上了昆虫研究这一行。

由于他对各种昆虫的精细的持久的观察,他笔下的昆虫故事都显得生动有趣,而且还带上了他对社会和人生的观察的烙印,使他的作品更富有深刻的意义。

2.知识链接科学小品科学小品又名知识小品,是一种用小品文的笔调介绍某一方面科学知识的说明文体。

它既有科学性,又有文学性。

科学小品的特点:内容真实,结构严谨巧妙,语言生动准确。

《蝉》知识目标能力目标:1、培养学习的阅读能力。

2、结合本文学习写作理论知识,提高写作能力。

德育目标:体会生命的真谛:虽然生命短暂弱小,但可以通过奋斗使她的意义和价值得以体现。

教学重点:通过蝉的一生体会生命的意义。

教学难点:欲扬先抑,托物寓意的写法。

教学方法:朗读法,启发式教具准备:录音机,朗读带教学课时:一课时教学过程:一、导语:、新课导入同学们,在炎炎夏日中,给你们印象最深的是哪一种声音?(蝉声)当你们听到蝉声,你们的感受是什么?(学生回答)有同学说很烦躁,今天我们要学习的课文和蝉有关,其作者是否也和你们一样讨厌蝉呢?现在让我们一起打开书本,走进课文,去一探究竟。

(板书课题、作者)二、作者:小思,原名卢玮銮,香港作家。

三、朗读:跟录音朗读一遍课文。

四、整体把握,问题探究读课文,回答下列问题:1、指导朗读。

(1)字音:蝉(chán )收敛( liǎn )颤动(chàn )聒(guō )宽恕(shù)(2)字义:卑微:卑贱微小,地位底下。

一丝不苟:形容办事认真,连最细微的地方也不马虎。

苟,敷衍了事,马马虎虎2、读《蝉》这一篇文章,思考:蝉的特点有哪些?文章怎样借这些特点来探索怎样的生命意义?对比聒噪、心烦地下埋17 年、只活一个夏天蝉 ----珍爱生命,让它有意义微小、病弱延续生命、好好活着先抑后扬3、《蝉》中,第四段有何作用?提出问题,引发思考,起过渡作用,也是文章由抑转扬的转折点。

4、《蝉》一文的写法分析: a、对比 b、先抑后扬5、问:这样课文可以分四个部分,各是什么意思?(方式:先给时间让学生思考再做讨论总结)答:第一部分(1):蝉鸣;第二部分(2):厌烦;第三部分(3-6):生命;第四部分(7):宽恕。

五、鉴赏:(先给时间让学生思考再做讨论总结)品读课文,揣摩字句,讨论交流。

(1)《蝉》中的“想起秋风颜色”,“秋风颜色”给了你怎样的感受?我们一般说听见秋风的声音,但作者用了“秋风颜色”,巧妙地在听觉感受之外,增加了独特的视觉感受,很有新意。

它赋予秋风一种“颜色”,把属于秋天的一些视觉形象加了进来,比如金黄的落叶、火红的枫叶、暗绿的松柏、晴朗的天空,都融进了秋风中,言少而意丰。

(2)作者写蝉,先抑后扬。

抑在哪里?扬在何处?通过一抑一扬想表达怎样的思想感情?首先写蝉的聒噪声使人们心烦,这是一抑。

其次写看到一只病蝉,写它的微小和病弱,又是一抑。

从朋友说蝉埋在泥下17年,出来只活一个夏天时开始转折,小小的蝉开始令人惊讶。

当最后朋友说到蝉为了延续生命,必须好好活着,对于蝉的印象已经从烦人、病弱高扬到显示生命意义的高度。

由抑到扬,涵蕴深厚,传达了本文的主题:不管生命如何短暂,必须要好好地活着。

六、主题:本文赞扬了生命脆而短暂的蝉对生命意义的不懈追求,启发人们应该热爱生命珍惜生命。

七、练习:讨论有关练习板书设计理解:思路:鉴赏:一(1):蝉鸣点题 1、思路清晰二(2):厌烦承接 2、结构完整三(3-6):生命转换 3、欲扬先抑四(7):宽恕结论 4、托物言志课后反思安全提示第二课时《贝壳》一、指导读书作者简介席慕蓉,台湾画家、作家,祖籍内蒙古,1943年生于重庆,后随父母由香港迁至台湾。

她从小酷爱绘画,后来在台湾新竹师专美术科任教。

1981年她“从来没有刻意去做过些什么努力”的诗集《七里香》由台湾大地出版社出版,深得读者喜爱。

她写诗写散文,生命、时光、乡愁是她作品的内在主题,而对人情、爱情、乡情的细腻独特的审美描摹、委婉倾诉则是吸引读者们的奥秘。

主要作品有诗集《七里香》《无怨的青春》、散文集《有一首歌》《成长的痕迹》《生命的滋味》《三弦》《同心集》《写给幸福》等。

二、读《贝壳》,思考:作者是如何从贝壳的身上感悟生命的意义的?花纹精致做好自己能做的事贝壳生命卑微让生命有价值意义以小见大三、阅读课文,整体感知1.朗读请学生比较两篇散文有何相同与不同之处。

明确:相同之处:(1)都是由一个小小的“物”引发对生命的一些感悟。

(2)对于生命的理解,都比较积极、认真。

(3)对于“物”的描写细致入微,笔调清新而自然。

不同之处:(1)《蝉》是先抑后扬,《贝壳》是直入主题。

(2)《蝉》对于生命的感悟是不管生命短暂与否,都要积极面对,好好地活着;《贝壳》则落实到要把自己能做的事情做得更仔细、更精致、更加一丝不苟。

(3)《蝉》的作者对于生命的态度隐喻在对蝉的生命意义的阐发中,并没有直接表白;《贝壳》则明确提出了自己要认真做事的想法,表达了要给世人留下值得珍惜和惊叹的东西的愿望。

《贝壳》一文中,作者先对贝壳的精美作了一番描述,然后生发了哪些联想?在描述了贝壳的精美之后,作者并没有就此停笔,而是想到了贝壳里那曾经的小小柔软的生命,想到为了这样一个短暂、细小、脆弱、卑微的生命,上苍是那样用心地营造了它的居所——精致的贝壳。

并由此进一步想到自己的生命,虽然也有限,但总比贝壳里的生命要长一点,空间要多一点,那岂不是更应该好好面对它,创造它,让它显得像贝壳一样美丽、令人珍惜、惊叹呢?2、“是不是也应该用我的能力来把我所能做到的事情做得更精致、更仔细、更加地一丝不苟呢?”体现了作者怎样的思想情感?此句上承接着“上苍给它制作出来的居所却有多精致、多仔细、多么地一丝不苟啊”,比较了自己和贝壳里的生命,感悟自己的生命尽管有限,但还是比贝壳里的生命时间要长一点,空间要多一点,以表达一种感激的心情:要力所能及地把事情做得更精致、更仔细,一丝不苟,让后人为自己的执著、努力而感动。

3.课文最后一段说:“在千年之后,也许会有人对我留下的痕迹反复观看,反复把玩,并且会忍不住轻轻地叹息:‘这是一颗怎样固执又怎样简单的心啊!’”此处的“固执”“简单”是什么意思?作者希望自己给这个世界留下一些像贝壳这样的东西来,很小,甚至不起眼,但是是自己精致、仔细、一丝不苟地做的东西或事情。

她并不梦想自己成就伟大的功业,只想对自己的生命作出一些精美的回馈。

她渴望的不是人们对她赞美和崇拜,而是有人能看懂她执著的爱美的灵魂。

所以此处的“固执”“简单”都是作者相对自谦的说法,其实是执著和单纯的意思。

四、课堂小结作者从夏天聒噪的蝉、海边小小贝壳这些细小事物中,让我们感悟出深刻的人生道理,引起我们对生命意义的追问和思索。

是啊,天真烂漫的童年是人生的春天,血气方刚的青年是人生的夏天,沉着稳健的中年是人生的秋天,步履蹒跚的老年是人生的冬天。

逝者如斯,青春不再。

生命究竟是为什么而存在?生命是短暂、脆弱的,该怎样做,才能让生命变得更有意义?通过学习这两篇短文,我们会高声回答:不管生命如何短暂,必须要好好地活着。

苏联著名作家奥斯特洛夫斯基曾说过:“人最宝贵的是生命。

生命对每个人只有一次。

这仅有的一次生命应当怎样度过呢?每当回忆往事的时候,能够不为虚度年华而悔恨,不因碌碌无为而羞耻;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类解放而进行的斗争。

由本文我们可以深刻的体会到:无论生命是多么的脆弱、卑微和短暂,我们都应该珍惜生命,不管生命如何短暂,必须要好好地活着,并努力使它充满意义。

五、课外作业1、以“生命”开头,仿写两个句子。

生命是辽阔的大海,蕴蓄着不尽的情思;生命是深邃的湖泊,孕育着无限的希望;2、《贝壳》中“是不是也应该用我的能力来把我所能做到的事情做得更精致、更仔细、更加地一丝不苟呢?”体现了作者怎样的思想情感?此句上承接着“上苍给它制作出来的居所却有多精致、多仔细、多么地一丝不苟啊”,比较了自己和贝壳里的生命,感悟自己的生命尽管有限,但还是比贝壳里的生命时间要长一点,空间要多一点,以表达一种的激的心情:要力所能及地把事情做得更精致些、更好些,让后人为自己的执著、努力而感动。

3、《贝壳》中有这样的话:“这是一颗怎样固执又怎样简单的心啊!”你怎样理解“怎样固执又怎样简单的心”?作者并不希望建立叱咤风云的丰功伟业,她只想像那颗小小的贝壳,用仔细、精致、一丝不苟来塑造执著而美丽的形象,回馈生命,打动人们。

“固执”和“简单”是作者相对自谦的说法,表现了她并不渴求人们对她绝对地赞美和崇拜,她渴望的是一种感动,希望能像贝壳的美感动她一样感动着世界。

苏联著名作家奥斯特洛夫斯基曾说过:“人最宝贵的是生命。

生命对每个人只有一次。

这仅有的一次生命应当怎样度过呢?每当回忆往事的时候,能够不为虚度年华而悔恨,不因碌碌无为而羞耻;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类解放而进行的斗争。

由本文我们可以深刻的体会到:无论生命是多么的脆弱、卑微和短暂,我们都应该珍惜生命,不管生命如何短暂,必须要好好地活着,并努力使它充满意义。

教学反思《紫藤萝瀑布》教学设计学习目标:1、掌握本课生字词语、作者及介绍,领悟重点语句的含义。

2、掌握文章借景抒情、托物言志的方法。

加强学生对事物观察欣赏的能力。

3、培养学生仔细观察事物,欣赏事物内在美的能力;领悟自然界生命的生生不息的精神美,以及人类战胜困难的意志美。

教学重难点:1、掌握文章借景抒情、托物言志的方法。

2、揣摩词语和重点语句的表现力,加深对人生的理解。

教材分析:《紫藤萝瀑布》是篇优美的写景抒情性散文。

当时作者积个人悲痛和历史阴霾于心中,在庭院中偶见一树盛开的紫藤萝花,睹物释怀。

由花儿自衰到盛,感悟到生命之美好和永恒。

作者生动地描写了紫藤萝,突出了花的勃勃生机,赞美了生命的顽强和美好,抒发了热爱生命、珍惜生命的思想感情。

本文语言流畅、优美、意境深远,在如画的紫藤萝画面前,作者感悟到生命的真谛:每个人都应该像紫藤萝花一样,以饱满的生命力,投身到生命的长河中去,在闪光的花的河流上航行。

学情分析:七年级学生心理发育尚未成熟,人生观和价值观尚未形成,因此,对人生、生命的感悟还不够深刻,学习本文,意在让学生能体悟出作者对生命引发的思考,并能获得对人生的情感体验,培养积极的人生态度.学法指导:引导学生采取自主、合作、探究的学习方式。

在自主评价老师范读,竞争打擂的过程中,学会如何朗读抒情散文,体会作者情感;在分小组合作探究理解课文内容的过程中,获得研读、精读、品读的学习方法,品味文中传神的语句。

学习准备:1、查阅作者相关资料2、认真预习诗歌内容,查字典解决“读一读、写一写”学习过程:第一课时一、导入新课:同学们都接触过许多花草树木。

大千世界,一草一木,只要你用心体会,你从中会获得许多启示。

即使面对同一景物,在不同的心情下,都会产生不同的情感。

《紫藤萝瀑布》的作者就是在自己弟弟身患绝症死后,自己面对紫藤萝花产生的感想。

在这样的心情下,面对着盛开的紫藤萝,作者的所见所想又是什么呢?下面就让我们随作者一起去领略一下作者独特的心理体验。