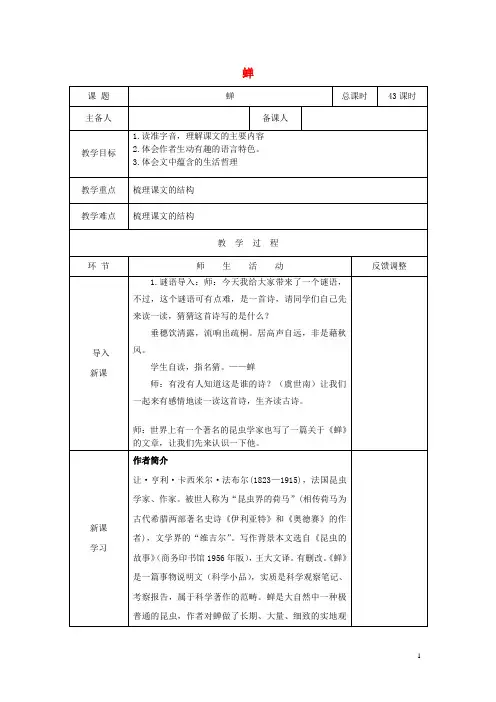

19《蝉》第1课时

- 格式:docx

- 大小:15.97 KB

- 文档页数:3

部编版八年级上册语文第十九课蝉教案及原文《蝉》课文原文蝉的地穴:我有很好的环境可以研究蝉的习性。

一到七月初,蝉就占据了我门前的树。

我是屋里的主人,它却是门外的统治者。

有了它的统治,无论怎样总是不很安静的。

每年蝉的初次出现是在夏至。

在阳光暴晒的道路上有好些小圆孔,孔口于地面相平。

蝉的幼虫就从这些圆孔爬出,在地面上变成完全的蝉。

蝉喜欢顶干燥、阳光顶多的地方。

幼虫有一种有力的工具,能够刺透晒干的泥土和沙石。

我要考察它们遗弃下的储藏室,必须用刀子来挖掘。

这小圆孔约一寸口径,周围一点土都没有。

大多数掘地昆虫,例如金蜣,窠外面总有一座土堆。

这种区别是由于它们工作方法的不同。

金蜣的工作是由洞口开始,所以把掘出来的废料堆积在地面。

蝉在幼虫是从地下上来的,最后的工作才是开辟大门口。

因为门还未开,所以不可能在门口堆积泥土。

蝉的隧道大都是深十五六寸,下面较宽大,底部却完全关闭起来。

做隧道的时候,泥土搬到哪里去了呢?为什么墙壁不会塌下来呢?谁都以为幼虫用有爪的腿爬上爬下,会将泥土弄塌了,把自己的房子塞住。

其实,它的动作简直像矿工或铁路工程师。

矿工用支柱支撑隧道,铁路工程师用转墙使地道坚固。

蝉同他们一样聪明,在隧道的墙上涂上灰泥。

它身子里藏有一种极粘的液体,可以用来做灰泥。

地穴常常建筑在含有汁液的植物根须上,为的可以从根须取得汁液。

能够很随便地在穴道内爬上爬下,这是很重要的。

它必须先知道外面的气侯是怎样的,才能决定可以出去晒太阳的日子来到没有。

所以它工作好几个星期,甚至几个月,做成一圈涂墁得很坚固的墙壁,以求适于上下爬行。

隧道的顶上留一层一指厚的土,用来抵御外面的恶劣气侯,直到最后一刹那。

只要有一些好天气的消息,它就爬上来,利用顶上的薄盖去考察气侯的情况。

假使它估量到外面有雨或风暴——纤弱的幼虫脱皮的时候,这是一件顶重要的事情——它就小心谨慎地溜到温暖严紧的隧道底下。

如果气侯看来很温暖,它就用爪击碎天花板,爬到地面上来。

人教版语文八年级上册第19课《蝉》课件.一、教学内容本节课我们将学习人教版语文八年级上册第19课《蝉》一课。

教学内容主要包括教材第19课的三个部分:第一部分为课文阅读,了解蝉的生长过程和生命周期;第二部分为课文精讲,深入分析课文中的语言表达和修辞手法;第三部分为拓展阅读,了解关于蝉的科普知识。

二、教学目标1. 知识与技能:学生能够正确地朗读课文,理解课文内容,掌握相关的语文知识,如成语、修辞手法等。

2. 过程与方法:培养学生独立阅读、思考和分析问题的能力,学会运用查阅资料等方法获取知识。

3. 情感态度与价值观:激发学生对自然界的热爱和好奇心,培养学生的生态保护意识。

三、教学难点与重点教学难点:课文中的成语、修辞手法的理解和运用。

教学重点:蝉的生长过程和生命周期的认识,以及课文中语言表达的学习。

四、教具与学具准备教师准备:多媒体课件、黑板、粉笔。

学生准备:教材、笔记本、查阅资料。

五、教学过程1. 导入:通过展示蝉的生长过程和鸣叫的视频,引发学生对蝉的好奇心,进而导入新课。

2. 课文阅读:学生自读课文,理解课文内容,教师进行辅导和解答。

3. 精讲:对课文中的成语、修辞手法等进行详细讲解,分析课文的表达技巧。

4. 随堂练习:设计相关的练习题,检查学生对课文内容的理解和掌握。

5. 拓展阅读:学生查阅关于蝉的科普知识,增加对蝉的了解。

六、板书设计1. 课文《蝉》2. 生长过程:卵、幼虫、蛹、成虫3. 修辞手法:比喻、拟人、排比等4. 重点成语:金蝉脱壳、破茧成蝶等七、作业设计1. 作业题目:结合课文内容,以“蝉”为题材,写一篇观察日记。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解和随堂练习,学生对蝉的生长过程和课文内容有了深入的理解。

课后反思中,教师应关注学生对成语、修辞手法掌握的情况,针对性地进行辅导。

拓展延伸方面,可以引导学生关注其他昆虫的生长过程,培养学生的观察力和探索精神。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的设定2. 教学过程中的随堂练习设计3. 板书设计中的修辞手法和成语4. 作业设计中的观察日记要求5. 课后反思及拓展延伸的实施一、教学难点与重点的设定1. 蝉的生长过程和生命周期的认识:这是本节课的基础知识,要求学生熟练掌握。

第21课蝉第1课时公开课一等奖创新教案蝉第1课时教案【教学目标】1.了解作者与作品有关的文学常识,了解蝉的特点,把握蝉的习性。

2.学习本文的写法,体会文艺性说明文科学性与文学性兼顾的特点。

3.理解作者对昆虫的感情,感受文中蕴含的科学精神,激发探索科学的兴趣。

【课时安排】2课时第1课时【教学过程】【新课导入】封面页播放音频:蝉鸣。

【作者简介】【法布尔】(1823-1915),法国昆虫学家、作家,第一位在自然环境中研究昆虫的科学家。

被世人称为“昆虫界的荷马"。

法布尔在自然环境中研究昆虫,穷毕生之力深入昆虫世界,对昆虫进行观察与实验,真实地记录下昆虫的本能与习性,主要著作是《昆虫记》(又名《昆虫的故事》),这本书被认为是“科学与诗的完美结合”。

【背景链接】出处:本文选自《昆虫的故事》(商务印书馆1956年版)。

王大文译。

有删改。

背景:法布尔出身于贫苦的农民家庭,没有上过像样的小学,为了补贴家用,还得给人做短工。

在农村里,他被大自然中各种各样的昆虫迷住了,爱上了研究昆虫。

他没有专门学过昆虫学,但是依靠专心致志的自学和长期耐心而细致的观察研究,写出了《昆虫的故事》(即《昆虫记》)。

内容:《蝉》共由“蝉和蚁"“蝉的地穴”“蝉的音乐"“蝉的卵”四部分组成。

作者详尽地介绍了蝉的生活习性,以及蝉从卵到幼虫、从幼虫到成虫的生长过程。

课文节选了其中的两部分——“蝉的地穴"和“蝉的卵”,以小标题的形式分割,各有侧重。

【文体知识】【字词清单】【多音字】【理解词语】【蜕变】(人、物或者事情)发生质的改变。

比喻事物由一种状态转变成另一种状态,并且两者之间具有明显的对比关系。

这里指蝉蜕皮成长。

【罅隙】缝隙。

【喧嚣】吵闹喧哗。

【庞然大物】高大笨重的东西。

【灭顶之灾】指毁灭性的灾难。

【转瞬即逝】形容一转眼就消失了。

【无动于衷】心里一点也没有触动。

指对应该关心、注意的事情毫不关心,置之不理。

【整体感知】法布尔从哪几方面向我们介绍了蝉?说说每一部分说明的内容及其说明顺序。

初中人教版八年级上册语文19课《蝉》优秀教案教材分析:《蝉》是一篇事物说明文。

在《昆虫记》第5卷中,《蝉》原文共有5章,本文节选自第14章和第17章。

本篇安排在第五单元第三课,本单元主要是“把握说明对象的特征”。

《蝉》的实质是科学观察笔记、考察报告,属于科学著作的范畴。

蝉是大自然中一种极普通的昆虫,作者对蝉做了长期、大量、细致的实地观察,用生动有趣的文笔,向人们科学而又详尽地介绍了蝉的生活习性和生长过程。

在教学中,要注意把握这一问题特点,引导学生注意其把蝉人格化、赋予它人的情感和行为的写法,还有运动文学的语言表达,把一般不为人知的科学现象表现得具体形象的特点。

教学目标1、学习本文作者为了获得第一手材料,锲而不舍的工作精神,以及全面、细致、深入的观察方法。

2、学习作者用拟人化的手法来加强说明生动性的写作方法。

3、理解作者在动物世界的描述中所寄寓的生活哲理。

教学重难点:1、注意文中的人文主义关怀(对生命的关爱之情,对万物的赞美之心)。

2、掌握科学小品的基本特点,体会运用文艺性手法写作科学小品的用意。

教学课时:1课时教学课时:第一课时一、古诗导入:1、出示古诗《蝉》的诗文。

师:今天我给大家带来了一个谜语,不过,这个谜语是一首诗,请同学们自己先来读一读,猜猜这首诗写的是什么?垂穗饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

学生自读,指名猜。

——蝉师:有没有人知道这是谁的诗?(虞世南)让我们一起来有感情地读一读这首诗,生齐读古诗。

师:世界上有一个著名的昆虫学家也写了一篇关于《蝉》的文章,让我们先来认识一下他。

二、作者简介:法布尔:出生于法国南部圣雷翁村一户农家,童年在乡间与花草虫鸟一起度过。

由于贫穷,他连中学也无法正常读完,但他坚持自学,一生中先后取得了数学学士学位、自然科学学士学位和自然科学博士学位。

1880年,他终于有了一间实验室——一款荒芜不毛但却是矢车菊和膜翅目昆虫钟爱的土地,他风趣地称之为“荒石园”。

部编版八年级上册语文第19课《蝉》课文原文及教案课文原文蝉,鸣声悠扬,四季分明,无论是炎炎夏日还是萧瑟寒冬。

大多数人都喜欢听蝉鸣,感受这份欣欣向荣的生命气息,无奈它们的存在时间实在太过短暂,当人们在享受它们的声音的时候,它们也正在告别这个世界。

春天,蝉幼虫孵化出来,它们爬出土壤,爬上树干,然后附着在树上静静等待。

红色的眼睛在阳光下闪亮,背部琥珀色的壳子上长满了细小的刺。

夏天到来了,蝉脱掉了壳,展开了翅膀,然后镶嵌在一片花树林中。

当夜幕降临,它们会在窗户外面或者树上唱歌,这就是我们耳熟能详的蝉鸣。

在秋天,蝉的鸣声悄然停止,然后一夜之间就消失了,一到冬天,这个蝉的故事就结束了。

那些曾经附着于树上的蝉蛹也成为了昨日黄花。

蝉和人类的结缘可以追溯到两千多年前的《诗经》里,它们也曾是中国古代文学中的常见形象。

从《离骚》中的“瞻彼淇澳,菉竹猗猗;有斐君子,如切如磋,如琢如磨”到《红楼梦》中“嗌尽梧桐更不发,蚕破新丝桐叶片”,蝉一直以它们特有的声音和形象在文学作品中留下深刻的印象。

教学目标1.掌握文章中的词语及短语,如“欣欣向荣”、“孵化”;2.理解蝉的生命周期;3.了解蝉在文学作品中的形象。

教学重点1.理解蝉的生命周期;2.掌握文章中的词语及短语。

教学难点1.了解蝉在文学作品中的形象;2.发现蝉在文学作品中所表达的主题。

教学过程导入从学生感受入手,教师可以带领学生听一段蝉鸣声,并问学生是否喜欢听蝉鸣,引导学生思考并走进蝉的世界。

阅读让学生梳理文章脉络,细节互补。

从文章中找出“欣欣向荣”、“孵化”等生词,让学生互相讨论并总结意思,通过讨论使每个学生理解得更加深入。

形象教师通过图片展示蝉和蝉蛹的形象,让学生感性认识蝉的外貌特征。

让学生通过观察判断出“红色的眼睛”和“背部琥珀色的壳子”在文章中的含义和作用,同时也对学生进行一定的语言启迪和文学艺术的指导,使学生更加了解蝉在文学中的形象。

主题教师通过讲解和引导,让学生的思维跳跃到高层面上,理解蝉在文学作品中所表达的主题,如生命短暂,珍惜生命等,从而拓宽学生的思想。

蝉

察,用生动有趣的文笔,向人们科学而又详尽地介绍了蝉的生活习性和生长过程。

【初读课文,整体感知】

法布尔从哪几方面向我们介绍了蝉?

两方面——蝉的地穴、蝉的卵。

【再读课文,梳理结构】

全文分为两个部分。

第一部分“蝉的地穴”介绍蝉从幼虫到成虫的生长过程。

这一部分可分为三个层次。

第一层次(第1自然段),表明自己“有很好的环境可以研究蝉的习性”,并介绍考察蝉的季节和自己生活环境中的蝉的情况。

第二层次(2-7自然段),写对蝉的地穴的考察。

第三层次(8-11自然段),写对蝉的幼虫蜕皮情形的考察。

第二部分“蝉的卵”,介绍蝉从产卵到幼虫的生长过程。

这一部分的说明顺序和“蝉的地穴”一样,也是按照对事物观察的进程进行说明。

这一部分可分为四个层次。

第一层次(第12-13自然段),介绍蝉的产卵,分别说明了产卵的地方、方式和数量等。

第二层次(第14-17自然段),写蝉卵遇到的危险,首先说明产卵的数量多是为了在遭到破坏时能有幸存者,然后介绍蚋对蝉卵的破坏和蝉对此的茫然无知。

第三层次(第18-24自然段),介绍蝉卵的孵化和幼虫的活动。

这一层次详细记述了蝉的幼虫从蜕皮、悬挂、落地,到藏身地下的经过。

人教版语文八年级上册第19课《蝉》优质课件.一、教学内容本节课,我们将深入学习人教版语文八年级上册第19课《蝉》一课。

教学内容主要包括教材中第一、二自然段,详细探讨作者如何通过对蝉观察和描写,展现出生命顽强和对生活热爱。

二、教学目标1. 理解课文内容,掌握生词、短语和句型。

2. 学习作者观察事物方法,提高观察力和表达能力。

3. 感受生命顽强,培养对生活热爱。

三、教学难点与重点1. 教学难点:理解作者通过对蝉观察所表达思想感情。

2. 教学重点:掌握课文中生词、短语和句型,学习观察事物方法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:邀请同学们分享他们对夏天印象,引导他们关注蝉鸣。

2. 课文朗读:让学生齐读课文,感受作者对蝉观察和描绘。

3. 生词学习:讲解课文中生词、短语,让学生做好笔记。

4. 例题讲解:分析课文中第一、二自然段句子结构,讲解观察事物方法。

5. 随堂练习:让学生模仿作者,选取一个生活中事物进行观察和描绘。

6. 课堂讨论:分组讨论,分享观察成果,互相学习,提高表达能力。

六、板书设计1. 课文《蝉》2. 生词、短语:附在课文相应位置。

3. 观察方法:流程图形式展现,包括观察、思考、表达等步骤。

七、作业设计1. 作业题目:请运用本节课学到观察方法,选取一个生活中事物进行描绘,不少于200字。

2. 答案示例:以描绘树叶为例,从树叶形状、颜色、纹理等方面进行描绘,表达出对大自然热爱。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在生活中多观察、多思考,将所学知识运用到实际中,提高语文素养。

同时,推荐阅读更多关于观察大自然作品,拓宽视野。

重点和难点解析1. 实践情景引入2. 例题讲解3. 生词学习4. 课堂讨论5. 作业设计6. 课后反思及拓展延伸一、实践情景引入我将在课堂上通过邀请同学们分享对夏天印象,特别是对蝉鸣记忆,来引入本课。

19《蝉》当堂达标题(一)1.根据意思写出相应的成语。

(1)指高大的东西。

也形容外表强大实际却脆弱的东西。

()(2)大水淹没头顶的灾难。

比喻毁灭性的灾难。

()(3)形容一眨眼就消失了。

()(4)心里一点儿也没有被触动。

指对令人感动或应该关注的事情毫无反应或漠不关心。

()2.本文选自 (作者)的《昆虫的故事》。

他是世界著名的______, ______国人。

代表作《昆虫的故事》, 又名《》, 全书共10卷, 以生动有趣的文笔向人们展现出一个绚丽多彩的昆虫世界。

雨果称他为“”。

《昆中的故事》中关于蝉有四个部分内容:《蝉和蚁》《蝉的地穴》《蝉的音乐》《蝉的卵》。

作者通过对蝉认真观察15年之后才写出这些文章。

3.从全文看, 作者按照、、、的顺序为我们介绍了“蝉的地穴”和“蝉的卵”,突出蝉“”这一重要特点。

4.“这个像跳蚤一般大小的小动物”, 钻入地下, “隐藏了自己, 此后就不再出现了”, 它要在地下生活多长时间才能长大呢?它在地下怎样生活, 目前有人知道吗?5.本文第一部分介绍蝉穴的顺序是怎样的?6.本文第二部分介绍蝉从卵到幼虫的顺序是:走出壳外→→→→阅读下面语段, 回答问题。

蝉与蚁施蛰存拉封丹以蝉与蚁为寓言, 说蝉终日咏歌, 不知储蓄粮食, 遂至身先蒲柳而亡, 蚁则孜孜矻矻, 有春耕夏耨、秋收冬藏的能耐, 卒岁无虞, 避寒有术。

终论是把人教训一顿, 应学学蚂蚁的勤劳, 而不可学蝉的耽于逸乐。

小时读了这则寓言, 就对蚂蚁的辛劳起了尊敬之心, 对于只顾享乐的鸣蝉, 认为它们是自作孽, 是不值得可怜的。

今天走过一株大柳树下, 恰好有鸣蝉在柳叶间聒噪。

夕阳红红地照耀在西天, 阵阵微风吹拂, 也不觉得燠热, 何况我只穿上了短裤, 还有手中的大葵扇。

渐渐地我非但不再觉得它们烦乱, 甚至竞听出一些意思来。

倘若蝉不唱歌, 它是否能活到蚂蚁那样的寿命?反过来说, 若蚂蚁效蝉的懒惰, 是否会和蝉同死生?从这两种昆虫的生命来说, 它们并不觉得谁比谁活多了几年, “朝菌不知晦朔, 蟪蛄不知春秋”, 彼此都过了一生。

《蝉》教学方案第1课时【教学目标】1.了解蝉的地穴特点和蝉卵的特征,把握蝉的习性和成长规律。

2.梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

【教学重点】1.了解蝉的地穴特点和蝉卵的特征,把握蝉的习性和成长规律。

2.梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

【教学难点】梳理课文的说明顺序,并体会其好处。

【教学过程】一、课程导入PPT出示诗歌蝉【唐】虞世南垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

萧疏梧桐之上,蝉儿低饮清露,蝉声清脆响亮,回荡树林之间。

身居高枝之上,可以傲视群虫,不用借助秋风,传声依然遥远。

PPT出示蝉的图片同学们见过蝉吗?你们知道蝉的成长经历和生活习性吗?今天就让我们透过法布尔的文字来了解一下蝉吧!设计意图:由诗歌及图片导入,创设情境,让学生对蝉有个感性认识,帮助学生快速进入课文情境中。

二、夯实基础1.作者简介法布尔(1823—1915),法国昆虫学家、科普作家,著作10卷本《昆虫记》是世界最经典的十大科普名著之一,被世人誉为“科学界的诗人”,雨果称他为“昆虫世界的荷马”。

《昆虫记》又称《昆虫世界》《昆虫物语》《昆虫学札记》或《昆虫的故事》,共十卷。

1879年第一卷首次出版,1907年全书首次出版。

该作品是一部概括昆虫的种类、特征、习性和婚习的昆虫生物学著作,记录了昆虫真实的生活,表述的是昆虫为生存而斗争时表现出的灵性,还记载着法布尔痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等等内容。

作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊敬与热爱。

3.整体感知(1)字词正音观看情境诵读及听课文录音,给读不准的字词注音。

轧(yà)蚋(ruì)鳍(qí)钹(bó)窠(kē)暴晒(bào)寻觅(mì)隧道(suì)恶劣(liè)倒悬(dào xuán)罅隙(xià)纤弱(xiān)纤维(xiān)折皱(zhézhòu)防御(yù)刹那(chà)顾忌(jì)跳蚤(zǎo)喧嚣(xuān xiāo)车辙(zhé)黏土(nián)懒洋洋(lǎn)无动于衷(zhōng)(2)概括各段内容给课文划分层次,概括各段内容。

课题:19.《蝉》学案(一课时)班级姓名学号1.学习本文作者为了获得第一手材料,锲而不舍的工作精神,以及全面、细致、深入的观察方法。

2.学习作者用拟人化的手法来加强说明生动性的写作方法。

3.理解作者在动物世界的描述中所寄寓的生活哲理。

学习作者用拟人化的手法来加强说明生动性的写作方法。

一、自学指导(一)——预习与交流1.请给下面加点的字注音。

金蜣.()隧.道()涂墁.()抵御.()纤.弱()臃.肿()罅.隙()沐.浴()轧.扁()黏.土()喧嚣.()孵.化()2.作者简介法布尔:出生于法国南部圣雷翁村一户农家,童年在乡间与花草虫鸟一起度过。

由于贫穷,他连中学也无法正常读完,但他坚持自学,一生中先后取得了数学学士学位、自然科学学士学位和自然科学博士学位。

1880年,他终于有了一间实验室——一块荒芜不毛但却是矢车菊和膜翅目昆虫钟爱的土地,他风趣地称之为“荒石园”。

在余生的35年中,法布尔就一直居住在“荒石园”里,一边进行观察和实验,一边整理前半生研究昆虫的观察笔记、实验记录、科学札记等资料,完成了《昆虫记》这部著作。

1915年,92岁的法布尔在他钟爱的昆虫的陪伴下,静静地长眠于“荒石园”。

他被国人誉为“昆虫世界的维吉尔”。

而《蝉》这篇课文就是改编自《昆虫记》。

法布尔通过自己的努力不但成就了自己,而且还给我们留下了一笔非常宝贵的知识财富。

二、自学指导(二)——合作与交流(一)整体感知快速阅读课文,回答下列问题:法布尔从哪几方面向我们介绍了蝉?(二)深层探究1.品读蝉挖洞、脱壳、产卵、幼虫钻土等细节,看作者是抓住了什么特点来进行介绍的?2. 细读课文8-10段,说说文章是按怎样的顺序描写蝉脱壳的呢?3.作者为什么没有按昆虫一般的生长过程“卵——幼虫——成虫”的顺序来介绍蝉,而是选择从中间的一环“幼虫”入手呢?(三)语言品析1.接着,它表演一种奇怪的体操。

在空中腾跃,翻转,使头部倒悬,折皱的翼尽量向外伸直,竭力张开。

19《蝉》当堂达标题(一)

1.根据意思写出相应的成语。

(1)指高大的东西。

也形容外表强大实际却脆弱的东西。

()

(2)大水淹没头顶的灾难。

比喻毁灭性的灾难。

()

(3)形容一眨眼就消失了。

()

(4)心里一点儿也没有被触动。

指对令人感动或应该关注的事情毫无反应或漠不关心。

()

2.本文选自 (作者)的《昆虫的故事》。

他是世界著名的______,______国人。

代表作《昆虫的故事》,又名《》,全书共10卷,以生动有趣的文笔向人们展现出一个绚丽多彩的昆虫世界。

雨果称他为“”。

《昆中的故事》中关于蝉有四个部分内容:《蝉和蚁》《蝉的地穴》《蝉的音乐》《蝉的卵》。

作者通过对蝉认真观察15年之后才写出这些文章。

3.从全文看,作者按照、、、的顺序为我们介绍了“蝉的地穴”和“蝉的卵”,突出蝉“”这一重要特点。

4.“这个像跳蚤一般大小的小动物”,钻入地下,“隐藏了自己,此后就不再出现了”,它要在地下生活多长时间才能长大呢?它在地下怎样生活,目前有人知道吗?

5.本文第一部分介绍蝉穴的顺序是怎样的?

6.本文第二部分介绍蝉从卵到幼虫的顺序是:走出壳外→→

→→

阅读下面语段,回答问题。

蝉与蚁

施蛰存

拉封丹以蝉与蚁为寓言,说蝉终日咏歌,不知储蓄粮食,遂至身先蒲柳而亡,蚁则孜孜矻矻,有春耕夏耨、秋收冬藏的能耐,卒岁无虞,避寒

有术。

终论是把人教训一顿,应学学蚂蚁的勤劳,而不可学蝉的耽于逸乐。

小时读了这则寓言,就对蚂蚁的辛劳起了尊敬之心,对于只顾享乐的鸣蝉,认为它们是自作孽,是不值得可怜的。

今天走过一株大柳树下,恰好有鸣蝉在柳叶间聒噪。

夕阳红红地照耀在西天,阵阵微风吹拂,也不觉得燠热,何况我只穿上了短裤,还有手中的大葵扇。

渐渐地我非但不再觉得它们烦乱,甚至竞听出一些意思来。

倘若蝉不唱歌,它是否能活到蚂蚁那样的寿命?反过来说,若蚂蚁效蝉的懒惰,是否会和蝉同死生?从这两种昆虫的生命来说,它们并不觉得谁比谁活多了几年,“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”,彼此都过了一生。

不会歌唱的蝉不见得能活过严冬;懒惰蚂蚁的寿命也不见得比勤劳的同伴短。

然则蚂蚁储藏粮食,未必就是美德,而蝉的高歌,也就不是什么罪过了。

更进一步言,蝉但求吃饱喝饱,便在酷热的阳光下努力讴歌,虽然我们不懂它在唱什么,但无论是吟风弄月,或是悲天悯人,它多少已唱了出来,令它一生除了吃喝外,还有一点旁的意义。

蚂蚁呢?吃饱了,喝饱了,还得忙着。

孜孜功利,为的就是延续生命,而它的生命实质并未延长,它所储藏的粮食,也许自己也吃不完,徒然留下一副守财奴相,生命对它们来说还有什么意义?

今人终日辛劳,营营役役,只知歌颂辛勤的蚂蚁,却不识欣赏热情歌唱、享乐人生的鸣蝉。

自诩聪明的人类,不忒笨了点!

【注】施蛰存(1905-2019),中国现代著名作家、文学翻译家、学者,华东师范大学中文系教授。

本文选自《施蛰存散文选集),有删改。

7. 试分析“朝菌不如晦朔,蟪蛄不知春秋”在文中的含义。

8.文中第2段说“甚至竞听出一-些意思来”,作者“听”出了哪些“意思”?

9.文中第4段主要运用了什么表现手法?评论家说:“拉封丹和施蛰存对蝉和蚁的态度表面上是矛盾的,实质上是一致的。

”如何理解?

参考答案:

1. (1)庞然大物(2)灭顶之灾(3)转瞬即逝(4)无动于衷

2.法布尔昆虫学家法昆虫记昆虫界的荷马

3.幼虫成虫卵幼虫四年黑暗中的苦工

4.它在地下生活大概四年,目前还没有人知道蝉在地下怎样生活,有待人们去研究。

5.由外向内

6.蜕皮落到地上寻觅藏身的地方钻进土里

7.蝉不可能因停止讴歌而长寿,蚂蚁亦不会因为劳动而延年。

自然界生物的性命长短,皆有定数。

8.①蚂蚁忙碌未必是美德,蝉高歌不是罪过;②蝉除了物质生命外还有享乐人生的精神追求,妈蚁的忙碌只是为了延续生命,而生命实质并未延长;③令人不应一味去追求物质生活,而应像蝉一样热情歌唱、享乐人生。

9.对比手法。

拉封丹从中看到了蝉的逸乐、蚁的勤劳,施蛰存从中看到了蝉的激情、蚁的碌碌:蝉和蚁在两人心中都打上了主观烙印,是两人抒发情感的载体,只是视角不同。

两人借蝉和蚁启发人们以健康积极的态度投身生活的意旨是一致的。