西南联合大学

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

蒙自西南联大简介

蒙特利尔西南联合大学(Université de Montréal’s campus: Université de Sherbrooke)位于加拿大蒙特利尔,是加拿大著名的

研究型大学,由蒙特利尔大学、萨布罗克大学和魁北克联邦政府组成,三者共同构建蒙西联合大学。

蒙西联大拥有四门学科,分别为法学、

新闻、护理和生物医学,提供多种学士、硕士和博士学位课程。

蒙西

联大致力于推动研究领域的创新发展,在本科、研究生、博士生教育

和研究方面多有突破,研究质量也不断提升。

同时,蒙特利尔西南联

合大学也为留学生提供全面的社会服务,包括学习、住宿以及校园社

区的发展机会。

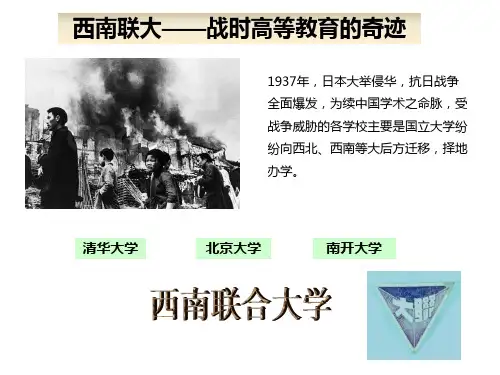

国立西南联合大学历史简介国立西南联合大学(1938--1946)由北京大学、清华大学和南开大学三校组成,在昆八年期间,高举“爱国、科学、民主”的伟大旗帜,“内树学术自由之规模”,“外来民主堡垒之称号”,为中国乃至世界培养了大批优秀人才,创造了中国教育史上的奇迹,为促进云南的社会经济及教育事业的发展作出了积极的贡献,同时也在中国新民主主义革命历史上写下了光辉的一页。

1937年“7·7”芦沟桥事件不久,平、津沦陷,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁长沙,成立长沙临时大学(简称临大)。

但临大办学局面并没维持多久,12月13日,南京沦陷。

武汉震动,战火危及长沙,临大再次决定西迁昆明。

1938年2月临大师生分水、陆两路正式西迁。

4月胜利完成迁滇任务。

4月2日,奉教育部命令,国立长沙临时大学更名国立西南联合大学(简称联大)。

5月4日开始上课,开始了联大在昆八年的历史。

联大基本沿用临大时的行政体制,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成校常务委员会总理校务(实际主持校务工作的是梅贻琦),下设总务长、训导长和教务长协助管理。

最初,联大工学院和理学院设于昆明,工学院借用拓东路迤西会馆、全蜀会馆和江西会馆上课,学生以盐仓货栈为宿舍;理学院租用昆华农校、昆华师范学校为校舍。

而文学院和法商学院因在昆校舍无着,只好暂设蒙自,一个学期后蒙自分校回迁昆明。

1939年夏,联大新校舍建成。

8月,遵照教育部令,西南联大增设师范学院。

1940年11月1日,西南联大师范学院附属学校开学,包括中、小学两部分。

至此,西南联大成为了一个设有5个学院26个学系、2个专修科、一个先修班、附中、附小及相继恢复了各校研究所的一所规模较大的综合性大学。

联大以“刚毅坚卓”作为校训,教导学生要成为一个刚强、有毅力而又卓尔不凡的人。

其校歌采用《满江红》的词牌名而填写,内容极赋爱国之情。

在八年艰苦办学环境中,校训和校歌极大地鼓舞着联大师生不断追求“爱国”、“科学”与“民主”的光明道路。

西南联大名人事迹素材

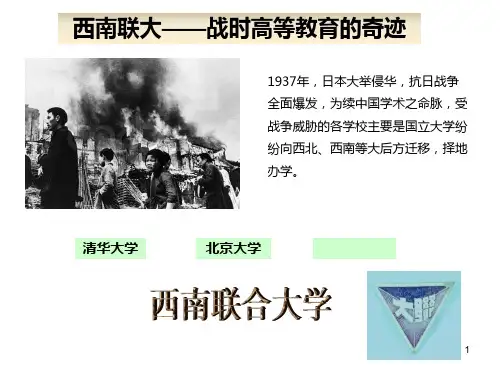

国立西南联合大学(英文:The National SouthWest Associated University,简称:NSAU [45] )是中国抗日战争开始后高校内迁设于昆明的一所综合性大学。

1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

[1] 从1937年8月中华民国教育部决定国立长沙临时大学组建开始,到1946年7月31日国立西南联合大学停止办学,西南联大前后共存在了8年零11个月,“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献。

[2]

1946年8月,三校复员北返后,西南联大师范学院留昆明联大旧址独立设置,定名国立昆明师范学院,1984年改称云南师范大学,其旧址现为全国重点文物保护单位、全国首批百个爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、全国红色旅游精品线路、国家级海峡两岸交流基地、国家级抗战纪念设施遗址、全国免费开放博物馆、民盟中央传统教育基地、云南省社会科学普及示范基地、云南省国防教育示范基地等。

大学38 1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

西南联大“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献,也留下了很多有趣的故事。

西南联大校长梅贻琦平日不苟言笑,偏有学生“调皮”,给他出一个题。

梅贻琦与韩咏华育有五个子女:梅祖彬、梅祖彤、梅祖杉、梅祖彦、梅祖芬。

长女梅祖彬读联大外文系,次女梅祖彤读生物系,三女梅祖杉读经济系。

独子梅祖彦读机械工程系,在参军热潮中,他应征入伍做翻译官。

他的二姐梅祖彤也应征参加了英国人组织的战地志愿医疗队,她是西南联大唯一参军的女生。

梅祖彬在联大很活跃,参加文艺演出、举办募捐。

她长得亭亭玉立,相貌清秀姣好,在联大不论走到哪里,都会吸引到众多爱慕的目光。

她不乏追求者,其中一个特别奇葩。

赵宝煦接受张曼菱采访时,讲到这个“奇葩”追求梅祖彬的故事。

赵宝煦说:这是一个“宝贝”学生,不太动脑子,一根筋,只知道吃喝玩乐。

同学们都拿他穷开心。

有一天,他宣布,要追求梅祖彬。

这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗?同学们都觉得好玩又好笑,这下有好戏看了,还“热心”帮他出谋划策。

“同学哄他,说你追啊,你得送花。

还说,街上买的花太一般了。

咱们宿舍外种了好多花,送这个就行,还省钱。

”这个“奇葩”马上跑到宿舍外边,打算摘花,付诸行动。

一个同学追出去对他说,这怎么行,你追求梅小姐,得写呈文,得到梅校长的批准后,再摘花去送。

这个“花痴”果真听从了这个建西南联大校园里,那些“奇葩”的求爱/刘义庆大学39议,按照格式写了一个呈文。

这样一个近乎调侃的条呈,日理万机的梅校长并没有回避,照样给了明确的批复——不准。

他维护了呈请制度的一贯性。

参观西南联大心得体会西南联合大学,简称西南联大,是中国近代史上具有重要意义的高等学府之一。

随着中国革命的推进,西南联大成为了培养革命骨干和先进人才的摇篮。

近日,我有幸参观了位于四川成都的西南联大校园,深刻感受到了这所学府的历史韵味和教育精神。

以下是我对参观西南联大的心得体会。

西南联大的校园坐落在成都的一片青山绿水之间,环境优美宜人。

从校门进入,我首先看到了一座宏伟的纪念碑,上面镌刻着“伟大、光荣、正确”的口号。

这个纪念碑是西南联大的象征,也是对学生们的殷切期望。

我被这座纪念碑所震撼,深深地感受到了西南联大“求是创新,为人民”的精神内涵。

沿着一条林荫道前行,我来到了西南联大的标志性建筑——昆仑堂。

昆仑堂是以巨岩砌筑而成,形似一座宝塔。

它曾是西南联大最重要的教学楼之一,里面见证了许多历史事件和重要的学术讨论。

走进昆仑堂,我仿佛穿越了时空,感受到了那些曾经在这里求知的先贤们的聪明才智和直面挑战的勇气。

参观西南联大的重要一站是冯玉祥纪念馆。

冯玉祥是西南联大的创办人之一,他是中国近代史上一位杰出的军事将领和政治家。

纪念馆中陈列着冯玉祥的遗物、照片和手迹,生动再现了他的丰功伟绩。

我被冯玉祥的坚定意志和忠诚精神所感动,深受鼓舞。

他不仅为中国的独立、解放事业做出了巨大贡献,更是西南联大这所学府的灵魂人物之一。

在参观过程中,我还了解到西南联大在中国近代史上的重要地位。

西南联大不仅是一所教育机构,更是一座思想文化的瑰宝。

在这里,诞生了众多杰出人才,如周恩来、杨洪文、蔡锷等。

他们以开拓进取、坚持真理的精神,为中国作出了重要贡献。

参观完西南联大后,我不禁思考:青年人应该如何面对未来,如何传承西南联大的精神?首先要坚守初心,不忘为人民服务的宗旨。

西南联大的创立初衷就是为了服务人民,培养德才兼备的优秀人才。

作为当代青年,我们应该牢记这一使命,用实际行动去践行。

其次,要勇于探索创新。

西南联大凭借开拓进取的精神不断创新,获得了骄人的成就。

西南联大的红色故事有很多,比如:

1937年7月7日卢沟桥事变,全面抗战爆发。

为保存中华民族文化教育火种,北京大学、清华大学、南开大学辗转周折汇聚昆明合组西南联合大学。

在中华民族最危险的时刻坚韧成长,在颠沛流离和敌寇轰炸中艰辛磨炼。

西南联合大学师生顺应国家需要,教书救国、读书报国,锻造了时代脊梁,铸就了教育史上的不朽丰碑。

闻一多先生在西南联大教书期间,因不满国民党反动派的独裁统治,在1946年李公朴追悼会上发表演说,揭露反动派的罪行,后被特务暗杀于昆明街头。

国立西南联合大学历史简介国立西南联合大学(1938--1946)由北京大学、清华大学和南开大学三校组成,在昆八年期间,高举“爱国、科学、民主”的伟大旗帜,“内树学术自由之规模”,“外来民主堡垒之称号”,为中国乃至世界培养了大批优秀人才,创造了中国教育史上的奇迹,为促进云南的社会经济及教育事业的发展作出了积极的贡献,同时也在中国新民主主义革命历史上写下了光辉的一页。

1937年“7·7”芦沟桥事件不久,平、津沦陷,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁长沙,成立长沙临时大学(简称临大)。

但临大办学局面并没维持多久,12月13日,南京沦陷。

武汉震动,战火危及长沙,临大再次决定西迁昆明。

1938年2月临大师生分水、陆两路正式西迁。

4月胜利完成迁滇任务。

4月2日,奉教育部命令,国立长沙临时大学更名国立西南联合大学(简称联大)。

5月4日开始上课,开始了联大在昆八年的历史。

联大基本沿用临大时的行政体制,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成校常务委员会总理校务(实际主持校务工作的是梅贻琦),下设总务长、训导长和教务长协助管理。

最初,联大工学院和理学院设于昆明,工学院借用拓东路迤西会馆、全蜀会馆和江西会馆上课,学生以盐仓货栈为宿舍;理学院租用昆华农校、昆华师范学校为校舍。

而文学院和法商学院因在昆校舍无着,只好暂设蒙自,一个学期后蒙自分校回迁昆明。

1939年夏,联大新校舍建成。

8月,遵照教育部令,西南联大增设师范学院。

1940年11月1日,西南联大师范学院附属学校开学,包括中、小学两部分。

至此,西南联大成为了一个设有5个学院26个学系、2个专修科、一个先修班、附中、附小及相继恢复了各校研究所的一所规模较大的综合性大学。

联大以“刚毅坚卓”作为校训,教导学生要成为一个刚强、有毅力而又卓尔不凡的人。

其校歌采用《满江红》的词牌名而填写,内容极赋爱国之情。

在八年艰苦办学环境中,校训和校歌极大地鼓舞着联大师生不断追求“爱国”、“科学”与“民主”的光明道路。

西南联大简介500字《西南联大简介》篇一:西南联大简介嘿,你知道西南联大吗?那可是一个超酷的存在呢!西南联大啊,就像是教育界的一颗璀璨明星,在特殊的历史时期闪耀着独特的光芒。

西南联大的诞生就充满了传奇色彩。

那时候,战争的硝烟弥漫,很多大学都面临着巨大的危机。

北大、清华、南开这三所响当当的大学,就像三个被命运驱赶的小伙伴,不得不凑到一起,在西南的大地上组建了西南联合大学。

这就好比三个武林高手,各自带着独门绝技,为了一个共同的目标——传承知识,走到了一起。

我想象着当时的场景,那些教授和学生们,拖着沉重的行李,也许一路还得躲避战火,千里迢迢地奔赴西南联大的所在地。

到了那儿,条件那叫一个艰苦啊。

教室可能就是几间破破烂烂的房子,桌椅板凳也是参差不齐。

但是,你可别小瞧了这里。

就像那句话说的,“斯是陋室,惟吾德馨”。

这里可是汇聚了一大批顶尖的学者呢。

比如说闻一多先生,他就像一颗燃烧的火焰,在西南联大的讲台上激情澎湃地讲授文学知识。

他那长长的胡子,一甩一甩的,就像在诉说着历史的沧桑。

还有沈从文先生,他的课就像一条缓缓流淌的小溪,滋润着学生们的心田。

学生们呢,也都像嗷嗷待哺的小鸟,渴望从这些大师身上汲取知识的养分。

西南联大的课程设置也是很有特色的。

它既保留了北大的自由、清华的严谨、南开的务实,又融合出了自己独特的风格。

学生们不仅要学习专业知识,还要接受各种思想的碰撞。

在这里,也许你上一秒还在讨论古典文学,下一秒就可能因为一个科学假设争得面红耳赤。

不过呢,西南联大也不是一帆风顺的。

在那个动荡的年代,物资匮乏,学生们可能经常饿着肚子上课。

但他们就像坚韧不拔的小草,在困境中依然顽强生长。

也许有人会问,为什么西南联大能在这么艰苦的条件下培养出那么多优秀的人才呢?我觉得啊,这就是一种精神的力量。

那种在困境中不放弃,对知识执着追求的精神,就像一把火炬,照亮了西南联大的校园,也照亮了每一个学子的前程。

西南联大虽然已经成为历史,但它的精神却永远熠熠生辉。

西南联大校规-回复标题:西南联大的独特校规及其影响一、引言在中国近现代教育史上,有一所特殊的大学,它就是西南联合大学。

这所由北京大学、清华大学和南开大学三所大学在抗日战争时期合并而成的学校,其独特的办学理念、教学方法以及严格的校规,都对当时的中国社会产生了深远的影响。

二、西南联大的校规概述西南联大的校规,以"勤奋求实,团结协作,爱国进步"为宗旨,强调学生的自主学习能力和独立思考能力的培养。

其中,最为核心的校规是“严谨治学,严格要求”,这一原则贯穿于学校的教学、科研和社会服务等各个方面。

首先,严谨治学。

西南联大坚持学术自由,尊重教师的教学自由和学生的学习自由,鼓励师生进行深入的研究和探索,追求真理,倡导科学精神。

其次,严格要求。

西南联大对学生的学习态度、学术行为、道德品质等方面都有严格的要求,强调诚实守信,遵守纪律,尊重他人,努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新时代青年。

三、西南联大的校规实践西南联大的校规不仅仅是一纸空文,而是实实在在地落实到了日常的教学和生活中。

例如,在课程设置上,西南联大实行小班制,每班不超过30人,以便教师能够更好地关注每一个学生的学习情况,提供个性化的指导;在考试制度上,西南联大采取严格的考试制度,不仅要求学生掌握知识,更注重考察学生的分析问题和解决问题的能力;在校园管理上,西南联大实施严格的管理制度,禁止、酗酒等不良行为,保障校园的安全和秩序。

四、西南联大的校规影响西南联大的校规对于当时的社会产生了深远的影响。

一方面,西南联大的校规培养了一大批优秀的知识分子,他们成为了新中国建设的重要力量。

另一方面,西南联大的校规也对中国教育的发展产生了重要影响,它的成功经验被后来的许多高校所借鉴和采用。

五、结论总的来说,西南联大的校规以其独特的理念和严格的执行,为我国的高等教育树立了良好的典范。

它不仅培养了一大批优秀的人才,也为我国的教育事业做出了重要的贡献。

西南联大观后感范文(通用5篇)西南联大观后感1“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

不得不说,看完《西南联大》这部纪录片之后,我被它的氛围感染了。

西山苍苍,东海茫茫,文人言语之间,描绘出那令人神往的年代,还有时代文人可敬可叹的风骨。

所谓风骨者,置生死于度外,千金不改其志,万难不屈。

国难当头,又是“数千年未有之大变局”,中国各地爱国青年离开家乡,求学归来。

他们用先进的思想与杰出的才华,挽救水深火热中的中华民族。

他们在大学中传播西方先进文化,探索知识,冲击着旧中国的思想、文化、家庭与教育,同时还组织反抗着日本帝国主义对中国的侵略战争。

日本发起全面侵华战争之后,北京大学、清华大学、南开大学为躲避战乱,三所一流大学齐聚昆明。

“同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平”,在梅贻琦、蒋梦麟、张伯苓等人的带领下,三校团结到了最后。

在面对外敌入侵的情况之下,我们不再是一盘散沙,在有多少困难,都要克服,最后要把它联合到底。

正是这些大师,正是这些民族脊梁,把西南联大办好,培养了一代代像杨振宁、李政道这样的,在学术上有相当成就的人才。

“但我们若着眼于文化的更可贵的一方面,则八年多的西南联大,始终都在雍容和睦的气氛中长成,这非特是我们教育史上的佳话,亦是我们中华民族最有光辉的事情”。

这部纪录片,最终反映了西南联大为什么如此成功,同时也提现了我们作为大学生的使命。

西南联大与许多优秀的前辈体现出来的艰苦奋斗、敬业勤学的精神,现在尤其值得我们学习。

所以我认为现今所谓大学者,非谓有大学者之谓也,应有学实也。

我们应该反省自身,坚定信仰,无畏无惧,忍辱负重,教书育人,著书立说,科研立国,为中华之崛起而奋力拼搏!西南联大观后感2观看了《西南联大》历史纪录片之后让我感触良多,现在回想起来还觉得挺惭愧的,我们现在的条件多好啊。

可是还在抱怨学校这样差那样差,甚至以这些借口来逃避我们应该学的很多专业知识,我们是幸运的,我们处在和平年代,可以放心的在学校里汲取丰富多样的知识,却不懂得珍惜,还经常想尽各种办法来逃课“真是身在福中不知福”。

西南联大的纪念碑和校歌

一九四六年四月,抗日战争胜利后,北大、清华、南开三校准备北上复员,并决定在原址留碑纪念。

五月四日,西南联大师生在图书馆举行结业典礼后,到校园后山(今云南师范大学校园东北角)举行“国立西南联合大学纪念碑”揭幕式。

这块碑由当时著名的大手笔、联大文学院院长冯友兰教授撰文、中国文学系闻一多教授篆刻、中国文学系主任罗庸教授书丹。

纪念碑碑文1100余字,简明地叙述了抗战及三校离合的经过,阐述了联大可以纪念的四个方面,通篇洋溢着浓厚的爱国热情,高度颂扬了中华民族解放战争取得的空前伟大的胜利,充分抒发了对“我国家”未来“旷世伟业”满怀信心的壮志豪情,气势宏伟,让人一诵难忘,被称之为“三绝碑”。

国立西南联合大学纪念碑碑文全文:

中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所掠吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

万物并育而不相害,天道并行而不相悖,小德川流,大德软化,此天地之所以为

大。

斯虽先民之恒言,实为民主之真谛。

联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔,此其可纪念者三也。

稽之往史,我民族若不能立足于中原、偏安江表,称曰南渡。

南渡之人,未有能北返者。

晋人南渡,其例一也;宋人南渡;其例二也;明人南渡,其例三也。

风景不殊,晋人之深悲;还我河山,宋人之虚愿。

吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功,庚信不哀江南,杜甫喜收蓟北,此其可纪念者四也。

联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望;校以今日之成功,历历不爽,若合符契。

联合大学之始终,岂非一代之盛事、旷百世而难遇者哉!爰就歌辞,勒为碑铭。

铭日:痛南渡,辞官阙。

驻衡湘,又离别。

更长征,经?i泽。

望中原,遍洒血。

抵绝徼,继讲说。

诗书器,犹有舌。

尽笳吹,情弥切。

千秋耻,终已雪。

见倭寇,如烟灭。

起朔北,迄南越,视金瓯,已无缺。

大一统,无倾折,中兴业,继往烈。

罗三校,兄弟列,为一体,如胶结。

同艰难,共欢悦,联合竟,使命彻。

神京复,还燕碣,以此石,象坚节,纪嘉庆,告来哲。

更有一进行曲校歌亦在其中。

罗庸教授作校歌,冯友兰教授作“引”及“勉词”、“凯歌词”,张清常教授作曲。

(引)八年辛苦备尝,喜日月重光,顾同心同德而歌唱。

[校歌词)(满江红)万里长征,辞却了五朝宫阙。

暂驻足衡山湘水,又成离别。

绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。

尽笳吹弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。

便一城三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

待驱逐雠寇复神京,还燕碣。

[勉词]西山沧沧,滇水茫茫,这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。

同学们,莫忘记失掉的家乡,莫辜负伟大的时代,莫耽误宝贵的辰光。

赶紧学习,赶紧准备,抗战、建国,都要我们担当!同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡。

[凯歌词]千秋耻,终已雪。

见雠寇,如烟灭。

大统一,无倾折。

中兴业,继往烈。

维三校、如胶结,同艰难,共欢悦,神京复,还燕碣。

(摘自李钟湘《西南联大始末记》)。