《枣儿》课文知识点

- 格式:docx

- 大小:14.80 KB

- 文档页数:2

九年级下枣儿知识点一、枣儿的起源与品种枣儿,又称枣树,是我国传统的果树之一。

据文献记载,枣儿的栽培历史超过4000年。

枣儿主要分布在我国北方地区,包括河北、山东、河南等省份。

根据果实的性状和生长特点,枣儿可分为红枣、黑枣、黄枣等不同品种。

二、枣儿的生长环境和要求1.土壤要求:枣儿对土壤的要求并不严格,但适宜的土壤是沙壤、沙壤土或泥沙土。

2.光照要求:枣儿喜欢充足的阳光照射,因此选择位置时应注意避开阴暗潮湿的地方。

3.温度要求:枣儿对温度的适应能力较强,但较适宜的生长温度为20℃-30℃。

三、枣儿的繁殖方式枣儿的繁殖方式主要有接穗嫁接、分株繁殖和播种繁殖三种方法。

1.接穗嫁接:将优良的枣儿品种的枝条嫁接到野生枣儿的树干上,以保持品种的优良特性。

2.分株繁殖:将成年枣儿树的树根状况良好的侧根或地下茎分离出来,培植成新的植株。

3.播种繁殖:将枣儿果实收获后,将果肉取出晾干,再将枣核种植于土壤中,等待幼苗生长发芽。

四、枣儿的生长发育过程1.萌芽期:一般在春季,气温回暖时,枣儿种子在适宜的环境条件下开始发芽。

2.生长期:枣儿的生长速度较快,依赖于阳光、水分和养分的供应。

3.开花期:枣儿的花朵一般在5月上旬到6月中旬开放,花色鲜艳,吸引了蜜蜂传粉。

4.结果期:经过授粉后,枣儿进入结果期,果实渐渐变大、变红,直至成熟。

五、枣儿的养护管理1.浇水:枣儿对水分的需求较大,在生长期和果实发育期要保持适度的湿润。

2.修剪:枣儿需要经常进行修剪,促进其分枝生长和结果,并保持树形的良好状态。

3.杂草除去:及时清除杂草,以保持土壤的透气性和养分供应。

4.施肥:适当施加有机肥和矿质肥,提供养分供应,促进枣儿的生长和果实发育。

结语:枣儿是我国传统的果树之一,具有悠久的栽培历史。

了解枣儿的起源、品种、生长环境和繁殖方式对于进行科学的养护管理至关重要。

希望本文能够帮助读者更好地了解枣儿的知识点,从而在实际种植和养护过程中取得更好的收成。

九年级课文枣儿知识点枣儿是九年级语文课本中的一篇课文,这篇课文以描述农村女孩枣儿为主线,展现了她坚强的个性和对生活的热爱。

通过这篇文章,我们不仅可以了解枣儿的成长经历,还能够领悟到一些重要的知识点。

本文将从以下几个方面对九年级课文《枣儿》中的知识点进行论述。

第一,情感描写。

《枣儿》这篇课文中融入了大量情感描写的语句和句子。

比如在文章开头,就写道:“我家的枣儿聪明伶俐,一心想上学。

”这句话通过形容词的运用,刻画了枣儿聪明伶俐的个性,让读者对她有了初步的了解。

除此之外,文章中还描述了枣儿和爸爸的亲情:“爸爸边做事边说:‘枣儿,我们父女俩真是穷苦啊!’”这句话展现了父爱的伟大和深厚,让人们感受到父子之间的深情厚意。

第二,环境描写。

《枣儿》中对农村环境的描写占据了课文的大部分内容。

比如“大堤道两旁是农田,有的挖坑犁地,有的河边种柳树,还有刚播下的庄稼。

巷子里空气湿润且凉爽。

”这句话生动地描绘了乡村的自然环境,带给读者一种身临其境的感觉。

这样的环境描写对于增强情感表达、拓宽阅读视野具有重要意义。

第三,人物形象描写。

在《枣儿》这篇课文中,枣儿的形象刻画得十分生动。

比如“她有一张圆圆的、白白的、黑黑亮亮的小脸蛋。

她的眼睛又亮又大,一笑起来可爱极了!她的头发贴到脑门上,好像贴了米粉似的。

”这段描写通过对枣儿外貌特征的细致描绘,使读者对她的形象有了清晰的认识。

这种人物形象描写的技巧能够提高作品的艺术性和可读性,同时也有助于读者对人物角色的情感投入。

第四,语言运用。

语言运用是九年级语文课文中的重要知识点之一,《枣儿》这篇课文中运用了多种修辞手法,如比喻、拟人等。

比如“大堤道两旁是农田,有的挖坑犁地,有的河边种柳树,还有刚播下的庄稼。

”这段描写运用了各种动词和形容词,使得描写更加生动形象。

此外,在情感描写上,作者也使用了比喻手法,如“爸爸边做事边说:‘枣儿,我们父女俩真是穷苦啊!’”通过将父女之间的贫困比喻为“穷苦”,更能够引起读者的共鸣和情感共鸣。

![[精选]人教版九年级下册语文《枣儿》知识点分析](https://uimg.taocdn.com/b3002fc8daef5ef7bb0d3c4b.webp)

精品资料范文人教版九年级下册语文《枣儿》知识点

1. 作者简介

2. 相关背景

3. 主要内容

1作者简介

孙鸿为靖江戏剧小品作家。

《枣儿》发表于《剧本》1999年第1期,获‘99中国曹禺戏剧奖-小品小戏奖一等奖,并囊括优秀编剧奖.优秀导演奖.优秀演员奖。

2相关背景

在剧烈深刻的社会变革中,人们的思想观念.生活方式面临着严重的考验。

日益强劲的现代化浪潮却无可阻挡地席卷着一切与之不相适应的思想和观念,迫使许多人不得不放弃他们熟悉的生活。

《枣儿》等靖江戏剧小品以呐喊的方式对现代化带来的人性变异和感情淡漠提出了善意。

3主要内容

全剧运用象征手法,围绕着枣儿展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

1。

《枣儿》朗读+知识点+精品课件+精品教案一、教学内容本节课选自语文教材第七单元《枣儿》一文。

文章通过对一颗枣树的描写,展示了作者对故乡的眷恋和对儿时生活的怀念。

详细内容包括:分析文章的结构,理解词语的含义,体会作者的情感,学习修辞手法等。

二、教学目标1. 理解文章的主题,感受作者对故乡的眷恋和对儿时生活的怀念。

2. 掌握文章中的重点词语和修辞手法,提高语文素养。

3. 培养学生的朗读能力和表达能力,激发他们对语文学习的兴趣。

三、教学难点与重点难点:理解文章中的情感表达和修辞手法。

重点:掌握文章的主题和词语的含义。

四、教具与学具准备教师准备:PPT课件、黑板、粉笔。

学生准备:语文教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过播放一首关于故乡的歌曲,让学生谈一谈对故乡的印象,从而引出本节课的主题。

2. 朗读:让学生集体朗读文章,体会文章的节奏和韵律。

3. 知识点讲解:a. 分析文章结构,理解文章主题。

b. 学习并掌握文章中的重点词语。

c. 体会作者的情感,讲解修辞手法。

4. 例题讲解:针对文章中的难点,给出具体例题,进行详细讲解。

5. 随堂练习:让学生当堂完成练习,巩固所学知识。

七、作业设计1. 作业题目:a. 抄写文章中的重点词语,并解释其含义。

b. 分析文章中的修辞手法,举例说明。

c. 仿写一篇以“我的故乡”为主题的作文。

2. 答案:a. 略b. 略c. 略八、课后反思及拓展延伸1. 反思:教师应关注学生的学习效果,及时调整教学方法,提高教学质量。

2. 拓展延伸:a. 让学生收集关于故乡的诗歌、故事等,进行分享。

b. 组织一次以“我的故乡”为主题的班会,让学生展示自己的作品。

通过本节课的教学,使学生更好地理解文章内容,提高语文素养,同时培养他们对故乡的热爱之情。

在教学过程中,注重实践情景引入、例题讲解和随堂练习,使学生在轻松愉快的氛围中学习。

板书设计简洁明了,突出重点和难点。

作业设计既巩固了课堂所学,又培养了学生的写作能力。

九年级语文枣儿知识点一、诗歌鉴赏九年级语文中,《枣儿》是一首名篇,通过对枣儿的描写,表达了对亲情和生命的热爱。

了解《枣儿》这首诗歌的背景和主题,对于提高诗歌鉴赏水平非常重要。

1. 背景介绍《枣儿》是中国现代作家朱自清所写,是他的成名之作。

朱自清以枣儿为象征性的人物,通过对枣儿的情感描写,表达了对中国传统家庭观念的批判和对人生意义的思考。

2. 诗歌主题《枣儿》以枣儿为主题,表达了对家庭亲情和生命的感悟。

诗中描述的枣儿作为一个具象的形象,代表了中国传统的家庭观念和价值观念。

二、文言文阅读九年级语文中,文言文阅读是一个重要的部分。

学会阅读和理解文言文,对于深入了解中国传统文化和提高语言表达能力都有很大帮助。

这里介绍几个与枣儿相关的文言文知识点。

1. 古代农耕文化《枣儿》中提到“斤斤计较”,这个词的意思是形容一个人对待事物非常计较,相当于现在的小气或吝啬。

这是反映了古代农耕文化中珍惜粮食、爱惜物品的观念。

2. 典故的应用文言文中经常会运用各种典故来表达意思。

例如,文中提到“枣出红花破晓时”,这是暗指按照古代传说,枣树是太阳神树,黎明时分,太阳从枣树中升起。

这种运用典故的方式能够丰富文章的意象,增强文章的表现力。

三、修辞手法修辞手法是语文学习中的重要内容之一,通过学习和理解不同的修辞手法,可以提升文章的表达力和感染力。

1. 排比修辞《枣儿》中有一句“家中只有她一个人,一个人,一个人!”采用了排比修辞手法,通过反复强调“一个人”来加强对家庭亲情的感受,使读者更加感同身受。

2. 比喻修辞文中提到“枣儿不像柿儿那样长丰满”,通过比喻手法将枣儿与柿儿进行对比,来表达对生命的思考。

比喻修辞常用于文学作品中,通过把两个不同的事物进行比较,以便更好地表达意境。

四、写作技巧除了理解文言文和鉴赏诗歌,写作技巧也是九年级语文的重要内容。

下面介绍几个与写作技巧相关的点。

1. 文章结构写一篇好的作文,首先要有良好的结构。

文章可以分为引子、承接、转折和总结等部分。

统编版初中语文九年级下册第十九课《枣儿》课堂笔记第十九课《枣儿》是初中九年级下册语文的一篇古文阅读课文。

这篇文章讲述了一个卖枣子的小女孩枣儿的故事,描写了她的勤劳和善良,以及她童年时的艰辛经历。

通过阅读这篇文章,我们不仅可以了解到古代人民的生活,还能从中感受到枣儿的人品和精神。

一、课文概述本篇古文由晚清作家吕叔湘所写,文中主要叙述卖枣子的小女孩枣儿的故事,通过细致地描写她的日常生活、经历和心态,展现她那积极向上、勤劳善良的人格魅力,同时也反映出那个时代的贫穷困苦与民间风情。

二、文本分析1.写景文中大量细致地描写了枣儿家的居住环境和日常生活,运用了丰富的形象化的语言,富有感染力。

比如对枣儿家的居住环境的描写:屋子破败,地面垒着几个用泥巴做的炕凳;那一间厨房,烟气从墙上洞里冒出来,屋角放着几根干柴,这些细节描写反映了人民生活的艰苦,歌颂了勤劳朴实的民间风情。

2.描绘人物形象作者通过对枣儿的描写,让读者深刻地认识到她那勤劳、朴实和纯洁的品格,表现出了她的坚强和不屈的精神。

如:她是一个小小的卖枣子的姑娘,一天要背着大篮子黑黑的枣子,走几十里路,才能到城里换点钱回家。

枣儿天性善良,为了哄顾客高兴,她就会给顾客好处,比如把枣子按单价多卖几个,给老顾客还可能让着点。

3.揭示道义本篇古文从人物描写中揭示了一种礼义廉耻的道德主张:家有家规、人有人生;重承前代遗风、卑守身份固本。

作者表现出了对社会阶层和人物身份的尊重与中庸之道。

4.感人肺腑的故事文章叙述了枣儿为了买药治好妈妈,独自前往陌生的城市卖枣子,因经验不足而被骗,半夜里流落街头的感人经历。

她身负重病,还不停工作,为生活奔波,让人不禁为之动容。

三、课堂活动及板书设计1.导入:通过投影或手绘,呈现课文背景、故事情节,激发学生的学习兴趣。

2.课堂讲解:通过朗读、解析语言和表达方法等方式,让学生深入理解课文的内涵,提高审美能力。

3.课堂演练:让学生在对课文深入理解的基础上,进行小组合作,模拟枣儿做生意、被骗流落街头等情境。

《枣儿》朗读+知识点+课件+教案一、教学内容本节课选自小学语文教材第五册,第三单元《果实飘香》中的一篇课文——《枣儿》。

详细内容涉及课文的朗读、生字词学习、课文理解、主题思想提炼及语言表达训练。

二、教学目标1. 知识目标:学生能正确朗读课文,掌握课内生字词,理解课文大意,体会作者表达的思想感情。

2. 能力目标:培养学生自主阅读、合作探究的能力,提高学生的语言表达和思维拓展能力。

3. 情感目标:激发学生对大自然的热爱,培养学生的集体荣誉感和家庭责任感。

三、教学难点与重点教学难点:课文主题思想的提炼,语言表达能力的培养。

教学重点:正确朗读课文,掌握生字词,理解课文内容。

四、教具与学具准备教具:课件、黑板、粉笔、挂图。

学具:课本、作业本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示挂图,引导学生观察并说出图片中的果实,进而引出课题《枣儿》。

2. 朗读课文:学生自读、齐读、指名读,注意纠正发音,指导朗读技巧。

3. 学习生字词:学生自主学习,教师指导,强调字词的正确书写和用法。

4. 理解课文:通过提问、小组合作、全班交流等方式,帮助学生理解课文内容,提炼主题思想。

5. 例题讲解:结合课文内容,设计相关题目,讲解解题思路,引导学生运用所学知识。

6. 随堂练习:布置与课文相关的练习题,检查学生对课文的理解和掌握情况。

六、板书设计1. 课题:《枣儿》2. 生字词:挂在枝头、红彤彤、甜丝丝、品尝、珍惜等。

3. 课文结构:起因、经过、结果。

4. 主题思想:热爱大自然,珍惜亲情。

七、作业设计1. 作业题目:(1)抄写生字词,每个写5遍。

①枣儿的味道是怎样的?②课文中的小动物们是如何帮助小枣儿成长的?③从课文中,你学到了什么道理?(3)结合自己的生活经历,写一篇关于“热爱大自然”的作文。

2. 答案:(1)略。

(2)①枣儿的味道是甜丝丝的。

②小动物们为小枣儿浇水、施肥、捉虫等,帮助它成长。

③略。

八、课后反思及拓展延伸1. 关注学生的阅读兴趣,激发学生的学习热情。

枣儿课文笔记

第一课

一、课文:

《枣儿》

枣儿坐在树下,看着落叶飘落,微风吹过,叶子摇摇晃晃,枣儿想:“叶子今年也老了,怎么还不落下来?”

枣儿很着急,叶子怎么还不落下来?于是他把叶子摘下来,放在自己的怀里,轻轻地抚摸,叶子很静,仿佛把枣儿的心也抚摸了一样。

二、课文笔记:

1. 枣儿坐在树下,看着落叶飘落,微风吹过,叶子摇摇晃晃。

2. 枣儿想:“叶子今年也老了,怎么还不落下来?”

3. 枣儿很着急,叶子怎么还不落下来?于是他把叶子摘下来,放在自己的怀里,轻轻地抚摸,叶子很静,仿佛把枣儿的心也抚摸了一样。

三、结语:

《枣儿》这篇故事告诉我们,要珍惜身边的一切,不要错过每一个美好的时刻。

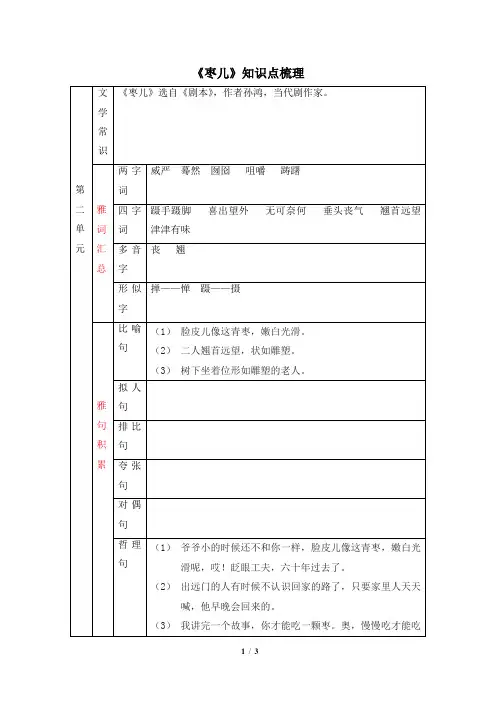

九年级下册语文第19课《枣儿》知识点梳理【文学常识】㈠作者资料。

孙鸿,剧作家。

㈡背景资料在改革开放的现代化进程中,许多农村青壮年离开故土,到城里打工,老人和孩子留守家园。

老人留恋故乡不愿到城里生活,孩子企盼父亲早日回到故乡,而到城里的青壮年却希望走出家园,走出传统,走进传统,走进现代化的新生活。

在这一社会背景下,到城里生活的农村人可能会出现情感上的迷失、精神上的失落,在农村留守家园的人可能在希望中充满迷茫,在企盼中浸透困惑,家庭关系必然会发生变化,亲情、爱情在这样的社会变革时期面临着严峻的考验。

㈢解题“枣儿”是全剧情节发展的线索,是人物之间的话题;老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。

【重点字词】㈠字音字形。

(14个)1.竹匾.(bi ǎn );2.喃.喃自语(n án );3.蹑.手蹑脚(ni è);4.威严;5.无可奈何;6.喜出望外;7.蓦.然(m ò);8.皱巴巴;9.囫囵..(h ú l ún );10.钢盔.(ku ī);11.凝视;12.咀嚼..(j ǔ ju é);13.肚兜.(d ōu );14.翘.首(qi áo )。

㈡词语释义。

1.喃喃自语:喃喃:连续不断地小声说话。

小声地自己跟自己说话。

2.蹑手蹑脚:形容走路时脚步放得很轻。

3.蓦然:猛然;不经心地。

4.翘首:指仰起头来眺望远处;形容盼望之切。

【文章主旨】全剧运用象征手法,以“枣儿”为线索,围绕着“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,巧妙地串起现实与回忆、思念与盼望,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深挚真情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

【写作特色】1.线索明晰,行文紧凑全剧以“枣儿”为线索,老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节:故事发生在乡间“一棵挂满红枣的老树”下;男孩因捡枣儿而与老人邂逅;老人回忆儿子幼时的几件趣事,都与“枣儿”有关;男孩要把“枣儿”带回家,留给父亲吃;结尾“枣儿甜,枣儿香……”的童谣,与开头相呼应。

初三下册语文第四单元知识点:第15课枣

儿

一、重点字词

1.根据拼音写出相应的汉字。

童(yáo)谣(mò)蓦然

(xiàn mù)羡慕(hú lún)囫囵吞枣

2.用恰当的词语填空。

(1)一棵挂满红枣的老树。

树下坐着位形如雕塑的老人。

(2)一颗枣儿从树上落下,男孩蹑手蹑脚地走过去捡枣儿。

二、重点甸子背记知识清单

出远门的人有时候不认识回家的路了,只要家里人天天喊,他早晚会回来的。

三、文学(文体)常识背记知识清单

《枣儿》的作者是孙鸿。

通过对初三下册语文第四单元知识点:第15课枣儿的学习,是否已经掌握了本文知识点,更多参考资料尽在!。

19 枣儿复习要点

一、重点字词

馋威严囫囵(húlún)凝视蓦(mò)然踌躇(chóu ch ú)

咀嚼(jǔjué)翘(qiáo)首喃喃自语蹑(niè)手蹑脚

无可奈何

二、文学常识

本文选自《剧本》,作者孙鸿,当代剧作家。

他所写的话剧小品《枣儿》,曾经荣获1999中国曹禺戏剧奖小品小戏一等奖,并囊括优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖。

三、主要内容及中心思想

本剧描写了一位老人和一个男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的至爱亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

四、知识点

1、线索明晰,行文紧凑

全剧以“枣儿”为线索,老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节:故事发生在乡间“一棵挂满红枣的老树”下;男孩因“捡枣儿”而与老人邂逅;老人回忆儿子幼时的几件趣事,都与“枣儿”有关;男孩要把“枣儿”带回家,留给父亲吃;结尾“枣儿甜,枣儿香……”的童谣,与开头相呼应。

全剧的结构、内容都与“枣儿”密切相关。

2、运用象征手法,表现丰富内涵

在剧中,“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。

剧中写的是老人和男孩因“枣儿”而发生的一段交往,但其内涵是对当今社会变革以及各代人生存状态的一种隐喻和象征。

剧中有不少台词和情节也都富有象征意味。

例如,男孩说枣儿叔叔不回家,是“迷路了吧”,这“迷路”喻指情感的迷失、人性的迷失。

又如,男孩谈起父亲会给他带回巧克力,在这一细节中,“巧克力”与“枣儿”具有相对的文化意义和社会内涵,“枣儿”是传统生活的象征,“巧克力”则是现代生活的象征。

枣儿的生长习性及生态环境适应性广泛,在温暖的亚热带和温带地区均有分布,对环境条件要求不高,对土壤适应性较强,能在贫瘠的土地上生长,是一种比较耐旱的树种。

枣儿树形美观,可以作为庭园绿化树种种植,也可作为防风固沙树种植于荒漠化地区。

以下是枣儿的主要知识点总结笔记:一、枣儿的形态特征儿的植株为乔木,高可达10米左右,树冠多为圆形或卵形,枝条密生细小的针刺。

叶片呈椭圆形或倒卵形,有长短两型,短叶呈椭圆形,长叶呈卵形或椭圆形,具有3出复叶,下面有灰白色细毛。

花小,黄绿色,花期在4月左右;果实为核果,成熟时通常呈红色或黑色,个头大小不一,果肉多汁,味甜,可食用。

二、枣儿的种类及分布枣儿的种类繁多,世界各地均有分布,其中以中国的产量最大。

根据果实的特点和用途,枣儿可以分为红枣、黑枣、大枣等不同种类。

红枣果实呈红色,肉质细嫩,口感甜美,是一种早熟的品种;黑枣果实呈黑色,肉质较为粗糙,口感稍酸,是一种晚熟的品种;大枣果实呈黄色或淡红色,个头较大,肉质较厚,口感鲜美,是一种高产优质的品种。

除了这些常见的品种外,还有一些野生品种和地方特色品种,如川枣、石枣等。

三、枣儿的栽培技术1. 地块选择:枣儿生长期较长,对光照要求较高,因此选择阳光充足、土壤肥沃、排水良好的地块进行种植。

2. 种植季节:枣儿的最佳种植季节为春季,此时气温适宜,有利于幼苗的生长发育。

3. 培育苗木:选择健壮的种子进行培育,苗木生长到一定程度后,可进行移植,培育时要注意管理,保持土壤的湿润度。

4. 施肥管理:枣儿对肥料要求较高,可在种植季节和果实成长期适量追施有机肥和矿物肥,促进树体生长和果实发育。

5. 病虫害防治:枣儿易受到一些病虫害的侵袭,如蚜虫、红蜘蛛、果蝇等,要进行及时防治,采取物理、化学或生物防治手段,保障果实品质。

6. 剪枝修剪:枣儿的树冠应保持通风透光,可适时进行修剪,促进新梢的生长,有利于结果。

7. 果实采摘:枣儿果实成熟时需及时采摘,避免果实自然落地或被鸟类啄食,影响果实品质。

一、作者简介

孙鸿,当代剧作家。

他写的话剧小品《枣儿》,曾经荣获1999中国曹禺戏剧奖·小品小戏奖一等奖,并囊括优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖。

二、故事背景

本文选自《剧本》1999 年第1 期。

在改革开放的现代化进程中,许多农村青壮年离开故土,到城里打工,老人和孩子留守家园。

老人留恋故乡不愿到城里生活,孩子企盼父亲早日回到故乡,而到城里的青壮年却希望走出家园,走出封闭,走出传统,走进现代化的新生活。

在这一社会背景下,到城里生活的农村人可能会出现情感上的迷失、精神上的失落,在农村留守家园的人可能在希望中充满迷茫,在企盼中浸透困惑,家庭关系必然发生变化,亲情、爱情在这样的社会变革时期面临着严峻的考验。

三、理解词义

掸:拂去。

馋:贪吃,专爱吃好的。

威严:威武而严肃。

蓦然:猛然;不经心地。

囫囵:完整,整个儿。

钢盔:钢制的头盔。

士兵、消防队员等用以保护头部。

凝视:不眨眼地看。

喃喃自语:连续不断与自己小声说话。

蹑手蹑脚:形容走路时脚步放得很轻。

无可奈何:指感到没有办法,只有这样了。

踌躇:犹豫不决。

四、问题归纳

1.戏剧以一首童谣开头,有怎样的作用?

戏剧以这种富有民间特色的童谣开头,隐含了全剧与“枣儿”有关、与亲情有关的特定内容 , 并将人们带入充满乡土气息的特定情境中。

2.怎么没人来吃枣儿呢?多好的枣儿。

画线句有什么深刻含义?

“怎么没人来吃枣儿呢?”一句包含两层含义:一是老人希望儿子回来吃枣儿;二是老人希望能有人来吃枣儿,以解孤独、寂寞之感,为下文老人一直挽留男孩做铺垫。

“多好的枣儿。

”既赞美枣儿,也赞美儿子“枣儿”,表达了老人对儿子的无限思念之情。

3. 为什么老人非让男孩在他这儿吃枣?

老人的儿子不在身旁,老人非常寂寞,他希望男孩留在身旁陪他说说话。

4. “羡慕”有什么含义?

“羡慕”一词写出了男孩非常希望自己的父亲也能像老人疼爱儿子一样疼爱自己,表达了他对父亲的思念之情,暗示男孩与他父亲的关系并不那么亲密,为后文情节的展开埋下伏笔。

5.老人在与男孩的谈话中,回忆了儿子的哪些事?表现了他怎样的感情?

老人在与男孩的谈话中,回忆了这些事:(1)儿子“枣儿”一名的来历;(2)儿子只顾摘枣儿竟尿了自己一脖子;(3)儿子小时候一有尿就尿到树下。

老人所回忆的都是儿子幼时的情景,时隔多年仍历历在目,说明老人对儿子的爱之深,思之切。

6.如何理解“甜是甜,不中看,谁要啊”?

以语气强烈的重复性咏叹结束全篇,有力地强化了献身祖国的题旨,把全诗的感情推向高潮。

7.老人为什么提出“学猫叫”“学狗爬”“过家家”“讲故事”?

老人想尽办法挽留男孩,表达了老人对男孩的喜爱,也暗示老人从前总是陪儿子玩这些游戏。

8.噢,慢慢吃才能吃出个甜味。

理解画线的句子的含义。

画线句子不仅仅是就吃枣而言,也是对一般生活哲理的泛指 ,其中隐含的是对既往岁月、对传统生活、对精神家园的眷恋。

9.老人讲的三个故事分别有什么深意 ?

老人讲的第一个故事:枣树的由来。

故事表明老人曾经有过贫穷但不乏乐趣的童年。

老人讲的第二个故事:枣树救过老人的命。

字里行间流露出老人对枣树的感恩之情,表现了他对故土的热爱。

老人讲的第三个故事:在灾荒年月,是枣儿救了老人和儿子的命。

表明老人十分感激老伴儿的无私,也进一步表明在灾荒年月里父子二人相依为命。

10.“老人将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼”“愣住,继而激动不已”“老人紧紧搂住男孩”,这些舞台提示有什么样的表达效果?

这些舞台提示,传神地写出了老人对男孩的疼爱,以及他在与男孩的交谈过程中的情感变化。

11.结尾为什么又用到这首童谣?

结尾又用到这首童谣,但有所变化,由幕后转为台前,由没有回应转为“响起无数个童声呼唤声”,既与开头相呼应,又强化了剧中的情境和内容,深化了全剧的主题。

12.题目《枣儿》在全剧中有怎样的作用 ?

本剧以《枣儿》为题目,并以“枣儿”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。

在剧中,老人的经历、情感乃至命运,都与“枣儿”有着密切的关系;男孩对父亲的思念,也与“枣儿”相牵连。

“枣儿”是全剧情节发展的线索是人物对白的话题,全剧的结构与内容都与“枣儿”密切相关。

六、课文主题

全剧围绕着“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切思念以及对亲情的渴望,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。