第一单元第一章第二节 生物的生活环境教学设计

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:5

人教版(2024)七年级上册生物第一单元1.2《生物的特征》教学设计一、教材分析《生物的特征》是人教版(2024)生物七年级上册第一单元《生物和细胞》第一章《认识生物》的第二节内容。

本节内容是在学生学习了第一节《观察周边环境中的生物》的基础上,进一步探究生物的共同特征,是对生物概念的深入理解和细化。

教材首先通过列举常见的生命现象,如植物的光合作用、动物的捕食等,引导学生思考生物与非生物的区别,从而引出生物的特征这一主题。

接着,教材详细阐述了生物具有的七个基本特征:生物的生活需要营养、生物能进行呼吸、生物能排出身体内产生的废物、生物能对外界刺激作出反应、生物能生长和繁殖、生物都有遗传和变异的特性、除病毒外,生物都是由细胞构成的。

这些特征是生物区别于非生物的重要标志,也是学习生物学的基础。

本节教材内容紧密联系生活实际,注重培养学生的观察能力、分析能力和归纳总结能力。

通过对生物特征的学习,学生能够更好地认识生命现象,理解生命的本质,为后续学习生物学的各个领域奠定坚实的基础。

二、核心素养目标1、通过观察、比较和分析不同生物的生命现象,培养学生的观察能力和科学思维能力,使其能够准确描述生物的特征,并运用这些特征区分生物与非生物。

2、引导学生关注生命现象,体验生命的奥秘,培养学生热爱自然、尊重生命的情感态度和价值观。

3、通过小组合作学习,培养学生的团队合作精神和交流表达能力,提高学生的综合素质。

三、教学重难点教学重点:(1)理解并掌握生物的七个基本特征。

(2)能够运用生物的特征区分生物与非生物。

教学难点:(1)理解生物具有遗传和变异的特性。

(2)理解除病毒外,生物都是由细胞构成的。

四、学情分析七年级的学生对生物学科充满了好奇心和求知欲,他们在小学科学课程中已经对一些生物知识有了初步的了解,但对于生物的特征还没有形成系统的认识。

这个年龄段的学生思维活跃,喜欢观察和探索新鲜事物,但抽象思维能力相对较弱,需要借助具体的实例和直观的教学手段来帮助他们理解和掌握知识。

人教版七年级生物上册第1单元第1章第2节《调查周边环境中的生物》教学设计一.教学目的1.知识方面:学生能说出调查的一般方法,初步学会做调查记录,并将你所知道的生物进行归类。

2.能力方面:学生尝试描述身边的生物和它们的生活环境;培养调查实践以及和同学分工合作的能力。

3.情感态度价值观方面:学生通过学习能关注生物的生存状况,从而增强保护生物资源的意识,认识到保护环境要从保护我们身边的生物开始。

二.教学重难点教学重点1.说出调查的一般方法,初步学会做调查记录。

2.初步培养学生调查实践以及和同学分工合作的能力。

教学难点1.描述身边的生物和它们的生存状况。

2.如何引起学生关注周围生物的生存状况,从而注意保护生物资源。

三.教学方法与手段合作探究与讲授相结合四.教学过程教师活动及内容学生行为课堂变化及处理一.调查的一般方法及注意事项主要环节的效果(如何调查)1.通过引导学生举例,分析出什么是调查,再以调查我们身边的生物为实例,以小组为单位拿出各自的方案,最后和书上对比,总结出调查的一般方法及注意事项。

2.以人口普查为切入点,引同学们根据经验说出我国在进行人口普查时都做了哪些比较详细的工作,从而帮助学生归纳出调查的一般方法及注意事项。

二、实地调查根据各地实际情况选择调查地点1.进行校园生物调查。

注意引导学生认识他们身边的生物名称,并注意发现问题及时引导,尤其是爱护生物资源2.进行社区生物种类调查。

调查中教师注意安全问题是第一的,并注意引导学生对生物资源的爱护3.进行农田生物种类调查。

注意引导学生爱护农田是我们每个人共同的1、以小组为单位拿出调查我们身边的生物的方案,最后通过对比总结、归纳出调查的一般方法和注意事项2.根据学生经验,分析出我国在进行人口普查时,都做了哪些工作(或说我国是如何进行人口普查的),从而归纳出调查的一般方法及注意事项。

调查时首先要明确调查目的和调查对象,制定合理的调查方案。

调查的范围很大时,就要进行选取一部分调查对象作为样本,调查过程中要如实记录。

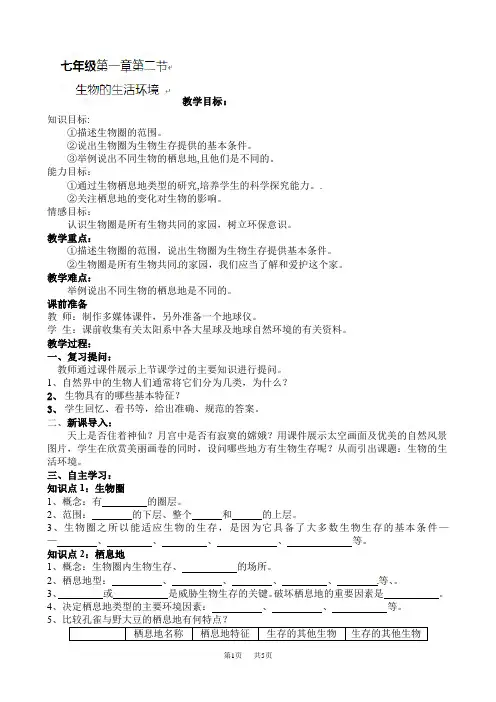

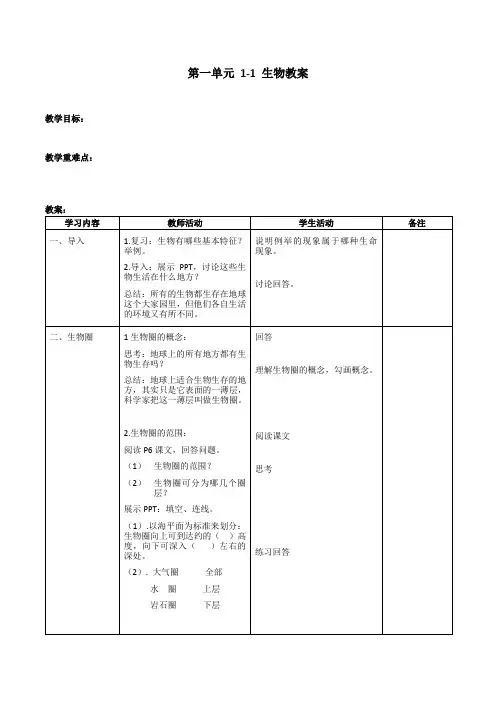

教学目标:知识目标:①描述生物圈的范围。

②说出生物圈为生物生存提供的基本条件。

③举例说出不同生物的栖息地,且他们是不同的。

能力目标:①通过生物栖息地类型的研究,培养学生的科学探究能力。

.②关注栖息地的变化对生物的影响。

情感目标:认识生物圈是所有生物共同的家园,树立环保意识。

教学重点:①描述生物圈的范围,说出生物圈为生物生存提供基本条件。

②生物圈是所有生物共同的家园,我们应当了解和爱护这个家。

教学难点:举例说出不同生物的栖息地是不同的。

课前准备教师:制作多媒体课件,另外准备一个地球仪。

学生:课前收集有关太阳系中各大星球及地球自然环境的有关资料。

教学过程:一、复习提问:教师通过课件展示上节课学过的主要知识进行提问。

1、自然界中的生物人们通常将它们分为几类,为什么?2、生物具有的哪些基本特征?3、学生回忆、看书等,给出准确、规范的答案。

二、新课导入:天上是否住着神仙?月宫中是否有寂寞的嫦娥?用课件展示太空画面及优美的自然风景图片,学生在欣赏美丽画卷的同时,设问哪些地方有生物生存呢?从而引出课题:生物的生活环境。

三、自主学习:知识点1:生物圈1、概念:有的圈层。

2、范围:的下层、整个和的上层。

3、生物圈之所以能适应生物的生存,是因为它具备了大多数生物生存的基本条件——、、、、等。

知识点2:栖息地1、概念:生物圈内生物生存、的场所。

2、栖息地型:、、、、等、。

3、或是威胁生物生存的关键。

破坏栖息地的重要因素是。

4、决定栖息地类型的主要环境因素:、、等。

5结论:不同的生物有不同的生存需要,所以不同的栖息地是的。

四、合作探究:探究任务1:描述生物圈的范围根据课件上岩石圈、水圈和大气圈的图片,结合观察学生自己手中的地球仪,明确岩石圈、水圈和大气圈的概念,帮助学生理解生物圈的概念及范围。

讨论:1、这三个圈层各有哪些特点?2、在这三个圈层中都有哪些生物存在?探究任务2:生物圈为生物提供的基本条件观察课件上的几种生物的图片,讨论:1、这些生物生存需要的条件是什么?2、为什么生物圈有利于生物的生存?学生根据自己搜集的有关资料进行发言,然后师生共同总结。

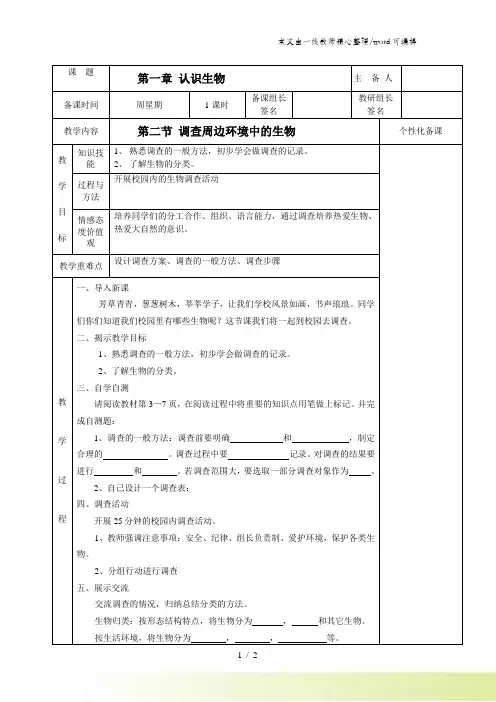

课题第一章认识生物主备人备课时间周星期1课时备课组长签名教研组长签名教学内容第二节调查周边环境中的生物个性化备课教学目标知识技能1、熟悉调查的一般方法,初步学会做调查的记录。

2、了解生物的分类。

过程与方法开展校园内的生物调查活动情感态度价值观培养同学们的分工合作、组织、语言能力,通过调查培养热爱生物、热爱大自然的意识。

教学重难点设计调查方案、调查的一般方法、调查步骤教学过程一、导入新课芳草青青,葱葱树木,莘莘学子,让我们学校风景如画,书声琅琅。

同学们你们知道我们校园里有哪些生物呢?这节课我们将一起到校园去调查。

二、揭示教学目标1、熟悉调查的一般方法,初步学会做调查的记录。

2、了解生物的分类。

三、自学自测请阅读教材第3—7页,在阅读过程中将重要的知识点用笔做上标记。

并完成自测题:1、调查的一般方法:调查前要明确和,制定合理的。

调查过程中要记录。

对调查的结果要进行和。

若调查范围大,要选取一部分调查对象作为。

2、自己设计一个调查表:四、调查活动开展25分钟的校园内调查活动。

1、教师强调注意事项:安全、纪律、组长负责制、爱护环境,保护各类生物。

2、分组行动进行调查五、展示交流交流调查的情况,归纳总结分类的方法。

生物归类:按形态结构特点,将生物分为,和其它生物。

按生活环境,将生物分为,,等。

按用途,将生物分为,,作物和宠物等。

六、课后活动:乡村学生调查农田的生物,城市学生调查社区或农贸市场的生物。

教学反思。

生物的生活环境教学设计生物的生活环境学情分析七年级学生对新奇的事物充满了好奇心和求知欲,渴望探索其中的奥妙。

学生根据已有经验,能列举在土壤中、水中生活的动植物和在天空中飞行的动物,以及他们生存所需要的基本条件,能说出常见栖息地的类型和主要特征,能简单描述人类活动对栖息地破坏的事例,但不能准确说出生物圈的范围和有条理地描述栖息地的特征。

在此基础上,可以让学生通过读图、观看视频和交流等方式深化认识,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物生存提供的基本条件,认识到地球是所有生物生存的唯一家园,关注栖息地、关注生物圈就是关注人类自己的生存。

生物的生活环境效果分析《生物的生活环境》一课的设计目的是通过教学培养学生的资料分析能力、合作能力、讨论交流表达的能力等,通过学生通过读图、观看视频和交流等方式深化认识,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物生存提供的基本条件,认识到地球是所有生物生存的唯一家园,关注栖息地、关注生物圈就是关注人类自己的生存。

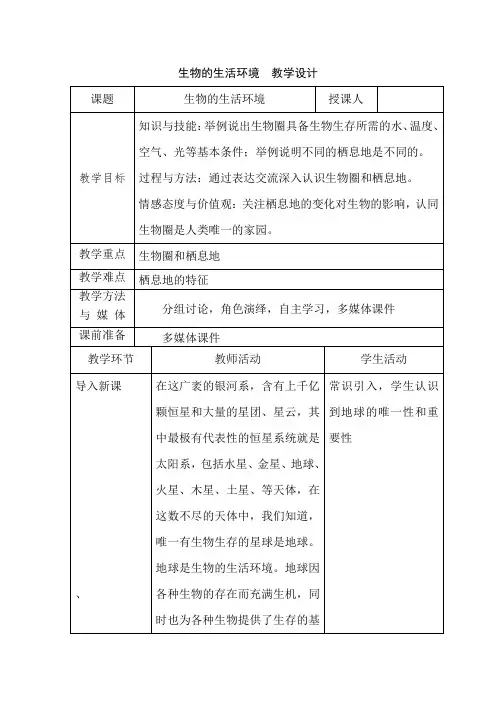

生物的生活环境教材分析《生物的生活环境》是济南版七年级上册第一单元《奇妙的生命现象》第一章《认识生命现象》的第二节内容。

本节内容主要包括:生活圈、栖息地和环境保护。

本节课以介绍地球是目前人类所知道的唯一有生物生存的星球为学习的起点,了解栖息地和生物圈,引导学生主动获取生物学知识。

教学目标:知识与技能:举例说出生物圈具备生物生存所需的水、温度、空气、光等基本条件;举例说明不同的栖息地是不同的。

过程与方法:通过表达交流深入认识生物圈和栖息地。

情感态度与价值观:关注栖息地的变化对生物的影响,认同生物圈是人类唯一的家园。

评测练习选择题(每题2分,满分10分)我的成绩:1.人类很早就有探索宇宙、邀游太空的梦想。

自1969年人类第一次登上月球后,又开启了登陆其它行星的计划。

科学研究表明,适宜的温度、充足的水、一定厚度和适宜呼吸的大气是地球生命得以存在的三个条件。

结合如表分析,人类接下来可能考虑登陆的行星是()表面温度大气行星状况离地球距离无固态、无水91.6万公里水星﹣173℃~427℃有固态、无水41.6万公里金星420℃~485℃有固态、有水78.4万公里火星﹣87℃~~﹣5℃木星﹣148℃有气态628万公里A.水星B.金星C.火星D.木星2.下列有关栖息地的说法错误的是()A.栖息地是指在生物圈内生物的实际居住场所B.海龟等生物栖息地具有多水、浮力大、含氧量少、温度变化小、环境相对稳定的特点C.栖息地的破坏或丧失是威胁生物生存的关键因素D.栖息地是指地球上所有的生物及其生活环境3.2008年9月25日,“神舟七号”成功发射,字航员翟志刚出仓行走20分钟,成功的迈出了中国航天事业的又一大步,那个时候,他已经脱离了生物圈这个圈层,请你考虑一下,他们必须从生物圈上带上足够维持生命活动所需要的物质,那么这些物质最起码应该是()A.氧气袋、矿泉水、各种吃的B.太阳能电池、保暖内衣C.宠物猫、电脑、光D.驱蚊器、盆花、照相机4.香蕉盛产在我国南方省区,但是在北方却不能很好地生长.同样,苹果如果移栽到南方,也不如在北方生长状况良好.这个事例说明生物的生活需要()A.一定的生存空间B.充足的阳光C.适宜的温度D.适宜的土壤5.地球是所有生物赖以生存的唯一家园,关注生物的栖息地、关注生物圈就是关注人类自已的生存。

《调查周边环境中的生物》教学设计

一、教材分析:

本节是第一节生物的特征内容的延续,同时为学习第二章第一节生物与环境的关系打下基础。

学生在学习生物基本特征的基础之上,继续了解生物有哪些类型、这些生存的环境又是怎样的,就是顺理成章的事情。

二、教学目标:

<一>、知识目标:

1、说出调查的一般方法,初步学会做调查记录。

2、描述周边环境中的生物及其生活环境。

3、关注周边生物的生存环境。

<二>、能力目标:

学生尝试描述身边的生物和它们的生活环境,培养调查实践以及和同学分工合作的能力

<三>、情感态度和价值观

通过本节课的学习引起学生关注周围生物的生存状态,从而加强保护生物资源的意识。

三、教学重点和难点:

1教学重点:初步学会做调查记录,培养学生的调查能力及分工合作能力。

2教学难点:试描述身边的生物和它们的生存状态

四、教学方法:

观察法、讨论法、归纳法等相结合。

五、教学过程:

六、板书设计

第二节调查周边环境中的生物

1、什么是调查

2、调查的方法步骤

3、生物的分类

七、教学反思:

本节课做的较好的方面是通过自主学习和合作探究充分体现了学生学习的主体地位,展现了新课标的教学理念;通过材料的分析,帮助学生理解重点、突破难点。

不足之处是在学生活动这一环节中时间把握的不太理想,有点前松后紧的感觉。

备课组:生物组授课人:授课日期年月日。

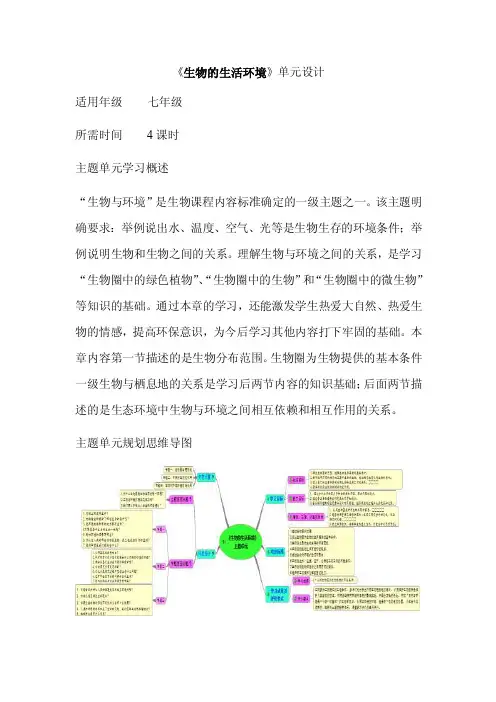

《生物的生活环境》单元设计适用年级七年级所需时间4课时主题单元学习概述“生物与环境”是生物课程内容标准确定的一级主题之一。

该主题明确要求:举例说出水、温度、空气、光等是生物生存的环境条件;举例说明生物和生物之间的关系。

理解生物与环境之间的关系,是学习“生物圈中的绿色植物”、“生物圈中的生物”和“生物圈中的微生物”等知识的基础。

通过本章的学习,还能激发学生热爱大自然、热爱生物的情感,提高环保意识,为今后学习其他内容打下牢固的基础。

本章内容第一节描述的是生物分布范围。

生物圈为生物提供的基本条件一级生物与栖息地的关系是学习后两节内容的知识基础;后面两节描述的是生态环境中生物与环境之间相互依赖和相互作用的关系。

主题单元规划思维导图主题单元学习目标知识目标:1.描述生物圈的范围,理解生物生存需要的基本条件。

2.举例说明不同的栖息地及其中生活的生物,关注栖息地变化对生物的影响。

3.能从自己的生活中举例说明生物和生物之间的关系。

4.能举例说出生物与环境的相互作用。

能力目标:1.通过分析文字和图片资料培养提出问题、解决问题的能力。

2.通过参与活动培养合作交流的习惯和能力。

3.尝试模仿控制实验变量和设计对照实验,经历实验的过程并认真观察和记录。

情感态度与价值观目标:1.认同生物圈是所有生物共同的家园。

2.趣参与课堂探究活动并愿与小组其它同学合作和交流,体验探究的乐趣。

3.树立环保意识,培养学生热爱大自然、珍爱生命的思想情感。

对应课标(说明:学科课程标准对本单元学习的要求)1.描述生物圈的范围。

2.说出生物圈为生物的生存提供的基本条件。

3.举例说出影响生物生存的环境因素。

4.举例说明生物之间有密切的联系。

5.描述生物对环境的适应和影响。

6.举例说出水、温度、空气、光等是生物生存的环境条件。

7.举例说明生物和生物之间有密切的联系。

8.培养学生收集和处理数据的能力。

主题单元问题设计1.生物圈为生物提供了哪些基本条件?2.生物与环境之间有着怎样的相互关系?专题划分专题一:生物圈与栖息地( 1 课时)专题二:环境对生物的作用( 2 课时)专题三:生物对环境的适应与作用( 1 课时)其中,专题二中的非生物因素对生物的作用和专题三中生物对环境的作用作为研究性学习,引领学生进行学生探究实验。

姓名:王敬单位:翼云中学 E—mail: wangjingshengwu@ 课题:第二节生物的生活环境课型:新授课授课时间: 2013 年 9月 11 日,星期三,第六节课教学目标:知识目标①描述生物圈的范围,说出生物圈为生物生存提供的基本条件;②分析生物圈中生物栖息地的类型;③关注栖息地的变化对生物的影响。

能力目标通过对生物栖息地类型的观察,提高学生观察、分析、表达能力。

情感、态度与价值观目标认同生物圈是所有生物共同的家,树立环保意识,培养学生热爱大自然、珍爱生命的思想感情。

教学重点:生物圈的范围教学难点:关注身边的生物栖息地的保护。

教学准备:多媒体课件教材分析本节内容选自初中生物济南版七年级上册第一单元第一章第二节,是学生走进中学除了绪论外的第一节课。

这节教材的内容比较单薄。

如何让整个教学过程显得丰满?我的设计理念是不断创设新的情景,提供一个合适的教学平台,让学生自己去发现问题、思考问题、解决问题,并且由浅入深,把学生的思维带入一定的深度和广度。

教材第一部分是通过“图片和数字、文字等资料”,让学生认识到所有生物的生存与发展都离不开生物圈,增强学生对“生物圈”这一概念的理解和认识。

第二部分内容安排了“观察思考”。

通过讨论活动,让学生感受生物生存离不开环境,具有主动保护生物生存环境的意识。

讨论活动不同于一般课堂教学过程,它需要前期知识准备、教师指导、学生分工合作、调查实验、讨论、归纳交流等过程。

充分发挥学生的主动性,积极性,为今后的合作学习打下扎实的基础。

课前准备:教师准备:1.制作课件;学生准备:调查一种常见生物的生活环境教学过程:复习提问3分钟课件展示下列问题,引导学生思考回答。

1.我们身边的生物通常分为哪几类?2.简述生物的生命现象?思考回答各题的答案:1.植物、动物、微生物。

2.新城代谢、生长和发育、繁殖、遗传和变异、应激性、适应和影响环境。

温故知新,检查学生学习记忆效果;通过对知识的再现,加深学生的记忆效果。

调查周边环境中的生物自学目标:1、了解调查的方法。

2、初步学会做调查记录,并将所学到的生物进行归类。

3、描述身边的生物及它们的生存环境。

4、关注周围生物的生存状况,加强保护生物资源的意识。

自学重点和难点:1、调查的一般方法。

2、尝试对生物进行分类。

学习过程一、构建知网并展示(提示:请以“调查周边环境中的生物”为中心,以概念图的形式将心中的疑惑列出来,构建知识网络)(5min)二、自学自研(15min)学习任务一:解读科学探究方法中的调查法调查法:⑴明确调查和。

⑵调查过程中要如实。

⑶对调查的结果要进行,有时还要用数学方法进行。

学习任务二:讨论怎样对校园生物种类进行调查,尝试制作一份调查方案温馨提示:请参考课本上的案例——调查校园、公园或农田的生物种类,设计自己的调查方案。

(以小组为单位,课前完成这项任务)学习任务三:尝试对自己调查到的生物进行归类,并完成下列习题1、生物的分类方法⑴按形态结构特点分:、和其他生物。

⑵按生活环境分:和等。

⑶按用途分:、家禽、和宠物等。

2、讨论:对生物进行归类有什么意义?三、展示交流(15min)1、各小组派代表交流自己设计的调查方案。

2.针对本节课的重点难点点拨补充。

四、诊断评价(10min)1、下列关于“校园生物调查”的叙述中,不正确的是()A、调查时可不必太注意草丛和落叶里的小生物,只注意较大的生物就行B、调查时,全组同学要集体行动,不要攀爬高处C、调查到的生物可以按照某种共同的特征进行简单的分类D、对看上去差别明显的生物,要注意它们的相同之处;对相似的生物要注意它们的不同之处2、以下那一项不属于调查法()A、我国森林资源每五年清查一次B、我国进行人口普查C、同学们在调查校园内的生物种类D、女科学家珍妮在非洲森林中研究黑猩猩,她如实记录下黑猩猩的食物、生活环境,表达情感的方式以及叫声的含义3、我国科学家通过努力,终于知道野生东北虎的数量,这项活动主要采用的方法是()A、观察法B、调查法C、实验法D、分类法4、下列几种生物中,按形态结构划分,明显不同于其他三种的是()A、狗尾草B、山茶花C、苹果树D、东北虎5、在一般情况下,你认为区分小麦和水稻的最简单方法是()A、生活环境B、内部结构C、用途D、高度6、关于调查生物种类,下列给出了具体步骤,请按正确顺序排列①做好记录②选择调查范围③设计调查路线和方案④明确调查目的和对象⑤分析归好类的资料⑥归类7、某中学初一生物实验小组的同学们在调查公园一角的生物时,发现并记录了如下的生物:荷花、红松、蘑菇、麻雀、蚱蜢、狗尾草、侧柏、天鹅、绿头鸭,请你结合所提供的信息,回答下列问题。

初中生物【生物生存的环境】教案教学设计一、教材分析:本节内容选自初中生物苏科版七年级上册第一单元第一节,是学生走进中学除了绪论外的第一节课。

这节教材的内容比较单薄。

如何让整个教学过程显得丰满?我的设计理念是不断创设新的情景,提供一个合适的教学平台,让学生自己去发现问题、思考问题、解决问题,并且由浅入深,把学生的思维带入一定的深度和广度。

教材第一部分是通过“观察生物的生存需要一定的环境”,让学生认识到所有生物的生存与发展都离不开环境,增强学生“人与自然和谐发展”的意识。

第二部分内容安排了“观察校园植物的生存环境”。

通过调查活动,让学生感受生物生存离不开环境,具有主动保护生物生存环境的意识。

调查不同于一般课堂教学过程,它需要前期知识准备、教师指导、学生分工合作、调查实验、讨论、归纳交流等过程。

针对是第一次调查,所以在组织好调查活动上,下一些工夫。

充分发挥学生的主动性,积极性,为今后的调查打下扎实的基础。

二、教学策略:①关于“生物的生存需要一定的环境”的教学,可以通过各种形式的活动,如把自己想象成是其他星球的生物,会有怎样的遭遇,从而明确目前只有地球适于生物生存;如“为生物寻找自己的家”,然后分析这个“家”的环境特点以及这个“家”如果遭到破坏的可能后果,从而深刻了解生物生活的环境。

让学生谈谈太湖蓝藻爆发带来的严重后果,让学生体会到保护环境,人人有责。

最后安排学生谈谈自己如何保护环境,把教育落到实处。

②关于“观察校园植物的生存环境”,针对学生刚进入一个陌生的环境,而且是进入中学的第一次调查活动。

为了提高调查的有效性,要作好调查前的充分准备。

我在多年的教学中发现,初一的学生认识的植物并不多,所以为了避免学生的盲目性,每次我都准备一份很详细的校园植物分布图,在校园平面图上标出哪个位置有什么植物。

每一组同学都带上这份图去调查,可以让学生在调查过程中知识与能力都得到提高。

三、课前准备:校园植物分布图、多媒体课件四、教学目标:(1)知识目标能举例描述生物生存的环境,并尝试对生物生存的环境进行分类。

第2节 调查周边环境中的生物教学整体设计【教学目标】一、知识与技能1.说出调查的基本步骤和方法,初步学会做调查记录。

2.描述周边环境中的生物及其生活环境。

3.关注周边生物的生存环境。

二、过程与方法了解并实施调查这种科学方法是本节课的重难点,首先通过自学让学生了解调查的概念、分类和步骤,然后让学生亲身实践去调查校园里的生物,既能学习调查的方法又能巩固上节课知识。

三、情感、态度与价值观1.激发学生对生物科学的热爱之情。

2.培养学生的生物科学素养。

【重点与难点】1.能说出调查的一般步骤,学会设计调查方案和做调查记录。

2.组织学生观察和描述周边环境中的生物及其生活环境。

【教具】自制课件教学过程设计教学环节教师活动学生活动设计意图引入新课 复习回顾上节课所学内容,提问:生物具有哪些特征?点评:同学们回答得非常好,那同学们知道咱们周围都有哪些生物吗?对,同学们说得很好,其实在我们周边环境中生存着许多生物。

今天我们就通过一种科学的方法——调查法,来认识我们周边环境中的生物。

回答老师提出的问题。

举例说出周边的生物名称。

采用衔接导入,进一步巩固了上节课的知识点,同时也为本节课内容的学习做好铺垫。

探究新知一、调查法找一名同学阅读教材第9页的“想一想,议一议”,其他同学在听的同时,找出这段文字找出这段文字中的各种生物: 进一步巩固学生对什么是生物这一知识点的掌握,水到渠成地引出中描写了哪些生物。

以上是鲁迅先生身边的生物世界,那同学们身边的生物世界又是怎样的呢?要了解身边的生物世界,我们首先是不是要对我们身边的生物进行调查呢?同学们知道什么是调查吗?引导学生自学教材第9页的“科学方法”。

了解调查法的概念和分类:1.调查:科学探究中进行实地数据收集和资料证实所采用的一套方法。

2.调查分为普查和抽样调查。

3.师生共同总结出调查的基本步骤和方法。

(1)明确调查目的和调查对象;(2)制订合理的调查方案;(3)对调查结果进行整理和分析。

第一章认识生物第一节《观察周围环境中的生物》一、核心素养目标1.生命观念:通过观察周围环境中的生物,帮助学生建立生命观念,认识到生物的多样性和生命的独特性。

2.科学思维:培养学生的观察能力、比较分析能力和归纳总结能力,引导学生运用科学思维方法认识生物。

3.科学探究:鼓励学生积极参与观察活动,培养学生的探究精神和实践能力。

4.社会责任:增强学生对生物环境的保护意识,培养学生关爱生命、尊重自然的社会责任感。

二、课前解析本课程是七年级生物的开篇内容,旨在引导学生初步认识周围环境中的生物,激发学生对生物学的兴趣。

学生在日常生活中对生物有一定的感性认识,但缺乏系统的观察和分类方法。

三、教学目标1.说出常见生物的名称,识别常见的生物和非生物。

2.描述生物的基本特征。

3.学会观察周围环境中的生物,并记录观察结果。

四、教学重点1.识别生物和非生物。

2.描述生物的基本特征。

五、课前准备1.多媒体课件,包含各种生物的图片和视频。

2.观察记录表、放大镜等工具。

六、课时安排2课时第一课时教学目标:1.认识生物和非生物。

2.初步学会观察周围环境中的生物。

教学过程:一、情景导入(5分钟)1.播放一段大自然的视频,展示各种生物和非生物的景象,如森林、河流、动物、石头等。

教师提问:“同学们,视频中你们看到了哪些东西?哪些是有生命的,哪些是没有生命的呢?”引导学生思考并回答问题。

2.引出课题:“今天我们就来观察周围环境中的生物,首先要学会区分生物和非生物。

”设计意图:通过视频导入,激发学生的学习兴趣,让学生初步感受生物和非生物的区别。

二、知识讲解(20分钟)1.生物和非生物的概念。

教师通过课件展示一些生物和非生物的例子,如花朵、小草、蝴蝶等生物,以及石头、沙子、水等非生物。

讲解生物的概念:“具有生命的物体叫做生物。

”非生物则是没有生命的物体。

2.区分生物和非生物的方法。

教师引导学生从以下几个方面来区分生物和非生物:是否具有生命活动,如呼吸、生长、繁殖等。

生物的生活环境教学设计

教学目标:

1.知识目标

①描述生物圈的范围,说出生物圈为生物生存提供的基本条件;(重点)

②分析生物圈中生物栖息地的类型(重点、难点)

③举例分析栖息地的变化对生物的影响。

2. 过程与方法

通过对生物栖息地类型的观察,提高学生观察、分析、表达能力。

3.情感、态度与价值观

通过认同生物圈是所有生物共同的家,树立环保意识,培养学生热爱大自然、珍爱生命的思想感情。

教学方法及学法指导:

本节课要通过直观材料增加学生的感性认识,引起学生的学习兴趣,利用学生已有的生活经或实例,通过读图、观看视频和交流等方式深化认识,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物提供的基本条件,认识到地球是所有生物赖以生存的唯一家园,关注生物的栖息地、关注生物圈就是关注人类自己的生存。

这节课学生主要是生生互动、小组合作学习,在教师的引导下观赏图片、阅读教材、表达交流,初步形成生物生活环境的科学概念,形成保护环境的意识。

课前准备:

制作课件。

教学过程:。

第一单元第一章第二节生物的生活环境教学设计

教学目标:

1.知识目标

①描述生物圈的范围,说出生物圈为生物生存提供的基本条件;(重点)

②分析生物圈中生物栖息地的类型(重点、难点)

③举例分析栖息地的变化对生物的影响。

2. 过程与方法

通过对生物栖息地类型的观察,提高学生观察、分析、表达能力。

3.情感、态度与价值观

通过认同生物圈是所有生物共同的家,树立环保意识,培养学生热爱大自然、珍爱生命的思想感情。

教学方法及学法指导:

本节课要通过直观材料增加学生的感性认识,引起学生的学习兴趣,利用学生已有的生活经或实例,通过读图、观看视频和交流等方式深化认识,归纳出生物圈的范围和生物圈为生物提供的基本条件,认识到地球是所有生物赖以生存的唯一家园,关注生物的栖息地、关注生物圈就是关注人类自己的生存。

这节课学生主要是生生互动、小组合作学习,在教师的引导下观赏图片、阅读教材、表达交流,初步形成生物生活环境的科学概念,形成保护环境的意识。

课前准备:

制作课件。

教学过程:。