中国历史上三大“龙兴之地”

- 格式:doc

- 大小:13.95 KB

- 文档页数:3

话说嘉兴之四嘉兴的历史沿革 2006年04月21日浙江在线嘉兴频道嘉兴是新石器时代马家浜文化的发祥地,距今7000年前市境就有先民从事农牧渔猎活动。

春秋时,此地名称为“长水”,因出产果中珍品槜李故又称“槜李”,吴越两国在此风云角逐,吴越文化在此交汇相融。

战国时,划入楚境。

秦始皇统一中国后置由拳县、海盐县,属会稽郡。

两汉时煮海为盐,屯田为粮。

三国时吴国雄踞江东,析由拳县南境、海盐县西境置盐官县。

吴黄龙三年(公元231年),因“由拳野稻自生”,吴大帝孙权以为祥瑞,改由拳为禾兴,赤乌五年(公元242年)改称嘉兴,此后“嘉兴”的地名沿袭至今。

两晋、南北朝时,嘉兴的农耕得到进一步开发,“一岁或稔则数郡忘饥”。

隋朝开凿江南河,即杭州经嘉兴到镇江的大运河,给嘉兴带来灌溉舟楫之利。

唐玄宗天宝十年(公元751年)析嘉兴县东境及海盐、昆山等县部分辖地置华亭县。

唐代嘉兴屯田27处,“浙西三屯,嘉禾为大”,嘉兴已成为中国东南重要产粮区,有“嘉禾一穰,江淮为之康;嘉禾一歉,江淮为之俭”的说法。

五代十国时期,吴越国在嘉兴设置开元府,领嘉兴、海盐、华亭3县,是为嘉兴首次设州府级政权。

后晋高祖天福五年(公元940年),因吴越王钱元瓘之奏请,在嘉兴置秀州,领嘉兴、海盐、华亭、崇德4县。

北宋改秀州为嘉禾郡,南宋宁宗庆元元年(公元1195年)升郡为府,后改嘉兴军。

元世祖至元十三年(公元1276年)改嘉兴军为嘉兴府安抚司,旋升为嘉兴路总管府。

宋元时,嘉兴经济较发达,被称为“百工技艺与苏杭等”,“生齿蕃而货财阜,为浙西最”。

乍浦、澉浦、青龙等港口外贸频繁,海运兴隆。

明宣德五年(公元1430年)析嘉兴县西北境为秀水县,析东北境为嘉善县;析海盐县置平湖县;析崇德县置桐乡县,嘉兴府下辖7县,称一府七县。

此后四五百年内嘉兴府县体制基本未再变动。

其时,在农业和手工业发展的基础上,商品经济日渐繁荣,棉布丝绸行销南北,远至海外,嘉兴王江泾镇的丝绸有“衣被天下”的美誉,嘉善有“收不完的西塘纱”的谚语,桐乡濮院镇丝绸“日产万匹”,名闻遐迩。

历史孟繁勇I盛京地区战略地位的演变与清朝兴衰盛京地区战略地位的演变与清朝兴衰文/孟繁勇盛京地区是满洲(族)的故乡和清王朝的发祥地,对清朝而言具有特殊重要的战略意义。

从明末女真崛起直至清朝灭亡,盛京地区的战略地位发生了几次重大变化.并与清朝的兴盛衰亡息息相关。

可以说.盛京地区战略地位的演变是清朝兴盛衰亡的集中反映。

“关乎中国之盛衰”之地:盛京地区的重要战略地位盛京,即沈阳,后金天聪八年(1634),金国汗皇太极改沈阳名称为“天眷盛京”,简称“盛京”。

盛京在清 代的地理范围,最狭义的仅指沈阳城,中等范围当指后来的盛京将军辖区,最广义的范围可指代整个东北。

在本文中,盛京地区的范围指盛京将军辖区,其范围大致相当于今天的辽宁省境。

清代以前习惯称盛京地区为辽东。

清以前的历代王朝在辽东地区都设有行政建置,始终未曾间断.这是其他边疆地区所无法比拟的。

东北地区历来是关系中原王朝兴衰的战略要地,而辽东地区是连接东北与关内的枢纽.战略地位更为重要,历来为兵家必争之地。

清以前的历代王朝,在北京建都的有春秋战国时期的燕国,还有金、元、明等朝代。

对于在北京建都的朝代,辽东地区作为京师国防屏障的重要性更是彰显无疑。

有清一代,盛京地区西接蒙古,北抵吉林和黑龙江,东临朝鲜.南濒渤海和黄海,盛京地区还是京师东北方的门户,战略地位十分重要。

到了晚清时期.随着近代海军和海防的发展,旅顺成为北洋水师的军港,成为渤海湾的门户,盛京地区作为京畿海防要塞的作用更为突出。

“龙兴之地”:盛京地区是清朝兴起和入关统一全国的战略基地从明亡清兴的历史大视野下审视盛京地区的战略地位,可将其总结为以下几点:(—)盛京地区是后金(清)统治的中心区域.后金(清)的政治、军事和经济力量都集结于此明末.东北地区的女真各部处于四分五裂和互相攻伐的混战局面。

明万历十一年(1583),建州女真部努尔哈赤以父亲十三副遗甲起兵,开始了统一女真各部的征程。

万历四十四年(1616),努尔哈赤在赫图阿拉建立后金政权,建元天命.开始与明朝分庭抗礼。

中国风水最好的4座城市,帝王龙兴之地,有你的家乡吗?

在中国广袤的大地上,曾经有一些风水极佳、王气极盛的地区,在这些地方集中诞生过很多伟大的帝王,也成就了很多伟大的王朝。

今天小编就来列举一下中国历史上的三个龙兴之地,看看有没有你的家乡。

山西省历史底蕴之深,早在先秦的那些世纪里,三晋之地就已经风光无限、城市兴起、文化昌盛!抛开帝王,让我们聆听那些熟悉的姓名:霍去病、关羽、薛仁贵、狄仁杰、王维、杨令公、狄青、罗贯中、孙传庭...

伊犁·特克斯

形如八卦、风水绝佳,伊犁特克斯被称为“中国风水第一城”,它是现存世界上唯一保存完整、建筑正规、规模最大的八卦城。

相传这座八卦城是由全真教七子之一的丘处机设计的,整个城市呈放射状圆形,街道布局如神奇迷宫般,8条大道,64条街,路路相通,街街相连,处处充满玄机。

这里也是中国研究城市走向风水的一个重要历史性的标志。

元朝的龙兴之地——公元12-13世纪的漠北草原、肯特山脉!

漠北草原地处北亚的一个地形十分复杂的地区。

在这个地区,北部是雄伟起伏的山峦,有阿尔泰山、萨彦岭、杭爱山、雅布洛诺夫山脉、兴安岭。

这个地区的牧场从山麓开始伸展开去,牧草特别丰美。

北京

龙兴之地,上佳格局,北京是中国“四大古都”之一,是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。

北京是以故宫为中心修建的左右非常对称的城市建筑群,元、明、清,历时几百年不倒。

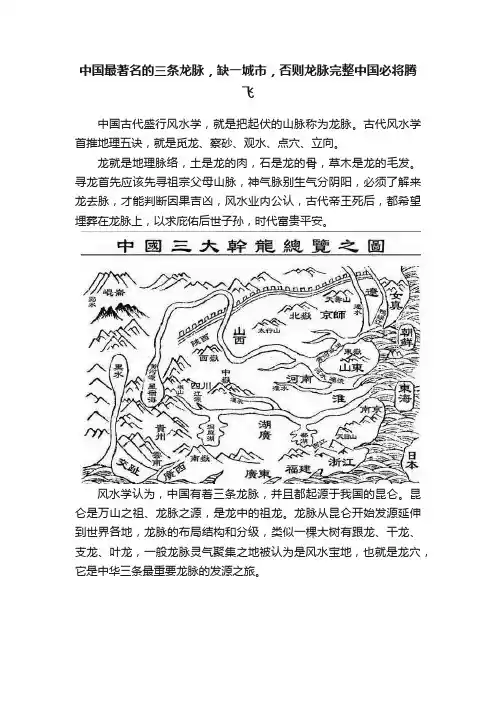

中国最著名的三条龙脉,缺一城市,否则龙脉完整中国必将腾飞中国古代盛行风水学,就是把起伏的山脉称为龙脉。

古代风水学首推地理五诀,就是觅龙、察砂、观水、点穴、立向。

龙就是地理脉络,土是龙的肉,石是龙的骨,草木是龙的毛发。

寻龙首先应该先寻祖宗父母山脉,神气脉别生气分阴阳,必须了解来龙去脉,才能判断因果吉凶,风水业内公认,古代帝王死后,都希望埋葬在龙脉上,以求庇佑后世子孙,时代富贵平安。

风水学认为,中国有着三条龙脉,并且都起源于我国的昆仑。

昆仑是万山之祖、龙脉之源,是龙中的祖龙。

龙脉从昆仑开始发源延伸到世界各地,龙脉的布局结构和分级,类似一棵大树有跟龙、干龙、支龙、叶龙,一般龙脉灵气聚集之地被认为是风水宝地,也就是龙穴,它是中华三条最重要龙脉的发源之旅。

这三条龙脉分别被叫做北龙、中龙和南龙。

北龙主要是沿着黄河、甘肃省、山西省、陕西省在内的五个省的山脉,最终抵达朝鲜的白头山。

在这条龙脉上,北京是最重要的一个城市。

当年朱棣就是从北京发家,所以当他坐上龙椅之后,就把都城定在了北京。

中龙贯通黄河和长江,包括陕西、山西等六个省份,我们熟知的洛阳就处在龙脉上,风水极佳。

所以,各朝帝王都喜欢选择它们作为自己的都城。

南龙是一条沿着我国长江,通过了包括南京、重庆、四川、广西、云南在内的九个省份的龙脉。

其中,南京、重庆、成都等五个城市都处在南龙上,分别诞生了不少皇帝。

只可惜在南龙上,还有一个风水极好的城市至今还是没有回归中国,那就是台北。

曾有风水大师说,中华台北是一块风水极佳的城市,如果回归,中国三条龙脉完整,中国必将腾飞,且让我们拭目以待回归的那一天。

本文为头条号作者发布,不代表今日头条立场。

中国历代十大城市排名春秋战国时期十大城市1、临淄2、蓟3、邯郸4、郢5、武阳6、曲阜7、姑苏8、宛9、咸阳 10、安邑秦和西汉时期十大城市1、长安(西安)2、洛阳3、邯郸4、临淄5、成都6、宛(南阳)7、定陶8、睢阳(商丘)9、蓟 10、广陵(扬州)东汉时期十大城市1、洛阳2、宛(南阳)3、长安(西安)4、成都5、邯郸6、临淄7、蓟8、邺9、荥阳 10、涿三国时期十大城市1、洛阳2、长安(西安)3、襄阳4、许昌5、邺6、成都7、建邺(南京)8、南皮9、汉中(陕西宝鸡) 10、宛(南阳)两晋时期十大城市1、洛阳2、京兆(西安)3、建康(南京)4、邺5、成都6、姑臧(武威)7、襄阳8、寿春9、长沙 10、吴郡(苏州)南北朝时期十大城市1、建康(南京)2、洛阳3、邺4、长安5、平城(大同)6、晋阳7、成都8、江陵9、广陵(扬州) 10、番禺(广州)隋唐时期十大城市(按中唐城市名)1、长安(西安)2、河南府(洛阳)3、扬州4、益州(成都)5、太原府6、魏州(今河北省大名县)7、汴州(开封)8、幽州9、苏州 10、广州五代十国时期十大城市1、开封府2、江宁府(南京)3、成都府4、河南府(洛阳)5、太原府6、杭州7、江都府(扬州)8、长沙府9、江陵府(荆州江陵县) 10、兴王府(广州)北宋和辽时期十大城市1、开封府2、河南府(洛阳)3、成都府4、大名府(今河北省大名县) 5、杭州 6、江宁府(南京) 7、应天府(商丘) 8、苏州 9、扬州 10、洪州(南昌)南宋和金时期十大城市1、临安府(杭州)2、开封府3、平江府(苏州)4、建康府(南京)5、大兴府(北京)6、京兆府(西安)7、泉州8、成都府9、扬州 10、潭州(长沙)大元时期十大城市1、大都(北京)2、杭州路3、汴梁路(开封)4、泉州路5、集庆路(南京)6、奉元路(西安)7、扬州路8、成都路9、平江路(苏州) 10、龙兴路(南昌)大明时期十大城市1、顺天府(北京)2、应天府(南京)3、苏州府4、开封府5、西安府6、杭州府7、扬州府8、太原府9、成都府 10、大同府大清时期十大城市1、京师(北京)2、苏州府3、江宁府(南京)4、扬州府5、汉口(武汉汉口)6、广州7、杭州府8、佛山9、成都府 10、天津卫。

龙栖息的地方叫什么

龙栖息的地方叫龙宫或者水晶宫。

龙是中华民族的图腾。

自古以来,中国关于龙的文献或传说中,龙出现的地方主要有两种,一是云霄,古语有云:“云从龙、虎从风”、“凤栖梧桐龙卧云霄”,龙行与云霄有密切关系,古人认为云端是龙的栖息地,

二是较深的水体中,或称深渊,成语“龙潭虎穴”即是这种认知的体现。

在神话传说中,四海龙王即龙族的领地。

一些大江大河大湖中往往也是龙的栖息地。

三是具有仙灵气的山岳。

古人相信一些山岳下面有龙沉睡,即所谓的龙兴之地。

西方传说中的龙与中华民族的龙是两码事,西方的龙英文为dragon,多是邪恶的象征,栖息地多为山洞。

今世之人将dragon翻译中国的龙,显然是一种谬误。

龙在中国神话中善变化、能兴云雨、利万物的神异动物,传说能隐能显,春风时登天,秋风时潜渊,为众鳞虫之长,四灵之首。

后成为皇权象征,历代帝王都自命为龙,使用器物也以龙为装饰。

中国历史上五大都城定位的政治地理因素中国历史上五大都城定位的政治地理因素北京作为有影响的都城可以从938年算起,比南京晚了七个世纪。

后起的金、元情况大致相同,既要统治中原,不可能将首都设在民族的发祥地,但又不能离得过远。

于是北京就成为最合适的地方。

东西徘徊与南北往复——谈谈中国历史上五大都城定位的政治地理因素今天我想跟大家探讨一下中国历史上主要都城定位的问题。

定位就是指首都应该确定在全国范围内的哪一个地理位置或者说区位上。

从宏观的方面讲,这个位置必须是最有利的,其他地点都不如它。

从微观的方面讲,这个地点的地理环境又适宜建设都城。

前贤今哲对中国古都的研究已有许多成果,我在这里想换一个角度,从政治地理背景来思考这一问题。

中国古代一统王朝与分裂时期以及近现代的首都,主要都设在现在五个城市或其附近,这五个城市即西安、洛阳、北京、南京与开封。

如果从地理位置与历史发展而言,这五个城市可以分成两组:东西向的西安、洛阳与开封,南北向的北京与南京。

这两组首都所占历史时期也正好明显地分开:前一组占据了前大半段历史,后一组则占据了后小半段历史。

再仔细一点分析,每一组的定都过程及其变迁都出现往复徘徊现象。

也就是说,在一段时期里同时存在两个地点都适宜建都的情况,难有绝对的取舍,于是首都经常在这两个地方来回搬迁,这种搬迁不仅仅发生于王朝变更之后,有时在一个朝代里也存在短时迁移或同时两都并建的情况。

仔细点说,在从西周到唐代长达2000年的时间里,西安与洛阳都同时是适宜建都的地方,所以首都在两地之间徘徊搬迁多次。

从唐末到北宋200年间,则是洛阳与开封的徘徊时期,这可以算作是一个短短的间奏曲。

而大致从金朝至今则是从北京到南京的往复时期,这一时期也长达800年,而且由于与当代相关连,更显其重要。

一般而言,统治集团都力图将首都定在与自己起家的政治根据地不远的地方。

除此之外,首都所在地的经济地理条件也有一定的重要性。

首都必须位于交通枢纽处,这样既有利于对全国的政治控制,同时又保证对首都的经济供应。

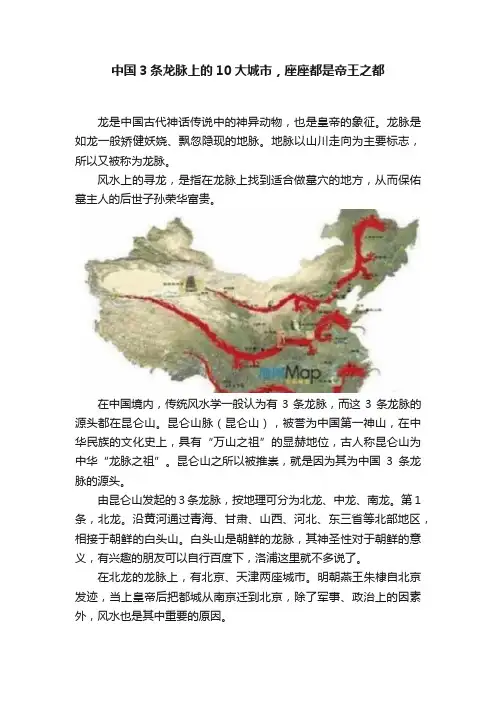

中国3条龙脉上的10大城市,座座都是帝王之都龙是中国古代神话传说中的神异动物,也是皇帝的象征。

龙脉是如龙一般矫健妖娆、飘忽隐现的地脉。

地脉以山川走向为主要标志,所以又被称为龙脉。

风水上的寻龙,是指在龙脉上找到适合做墓穴的地方,从而保佑墓主人的后世子孙荣华富贵。

在中国境内,传统风水学一般认为有3条龙脉,而这3条龙脉的源头都在昆仑山。

昆仑山脉(昆仑山),被誉为中国第一神山,在中华民族的文化史上,具有“万山之祖”的显赫地位,古人称昆仑山为中华“龙脉之祖”。

昆仑山之所以被推崇,就是因为其为中国3条龙脉的源头。

由昆仑山发起的3条龙脉,按地理可分为北龙、中龙、南龙。

第1条,北龙。

沿黄河通过青海、甘肃、山西、河北、东三省等北部地区,相接于朝鲜的白头山。

白头山是朝鲜的龙脉,其神圣性对于朝鲜的意义,有兴趣的朋友可以自行百度下,洛浦这里就不多说了。

在北龙的龙脉上,有北京、天津两座城市。

明朝燕王朱棣自北京发迹,当上皇帝后把都城从南京迁到北京,除了军事、政治上的因素外,风水也是其中重要的原因。

清朝就是在东北那嘎达起家的,龙脉所在,难怪后来能得了天下。

明清两朝把都城定为北京,也是因为北京是北龙龙脉上最好的一座城市。

第2条,中龙。

通过黄河、长江之间的地区,包括四川、陕西、河北、湖北、安徽、山东,到达渤海终止;西安、洛阳、济南均为中龙龙脉上王气聚集的城市。

西安、洛阳两座城市相距很近,并且都多次成为中国古代王朝的都城,风水好,皇帝自然都选这里。

特别是洛阳,九朝古都,无数达官贵人,都把自己的陵寝选在洛阳的北邙山上,因而中国有“生在苏杭,葬在北邙”之说。

直到现在,洛阳城里动土施工,还经常挖出古墓来。

至于盗墓史上鼎鼎大名的“洛阳铲”,更是无人不知。

以前洛阳铲是盗墓用的,但因为其制作简便,功能实用,如今已成为考古工作的必备工具。

第3条,南龙。

沿长江通过云南、贵州、广西、湖南、江西、广东、福建、浙江、江苏等南部地区,入海后终止,香港、广州、南京、上海、台北5座城市为南龙龙脉上的城市。

中国四大龙兴宝地秦为胜龙兴宝地常指开国皇帝的发迹之地,也就是政权创始人最初控制的地区。

随着社会经济的发展,历史的不断演化,在中国辽阔的国土上,先后出现不少龙兴宝地,中原地区(河南一带)虽然是中华文明的主要发源地,长期以来是中国古代的政治、经济和文化中心,占据中原就有了争夺天下的物质基础,加之河南地理位置重要,一直是兵家争夺的重点,“得中原者,得天下”,说的就是这个道理,但是中原地形平坦,无险可守,容易受攻击,不能作为夺取全国统一政权的龙兴宝地。

围棋里有“金角银边草肚皮”的术语,中国的草肚皮就是中原河南。

虽然中原人口众多,农业经济发达,但以中原为帝业之根基却非常难以成功,历史上往往最后成功的绝非是在中原起事的,比如西楚霸王项羽就是这样,他弃关中而归中原就是一大失策。

中国可图天下龙兴宝地必须具备的条件是:①有充足的水源,以满足生产和生活的用水需要;②区域内部经济繁荣且交通便利,区内有面积较大的平原、盆地,传统农业经济发达,可养活大量的人口与军队;③四周有山脉、高原与河流阻隔,有众多的关隘与险阻,具有攻防兼备的地理优势。

纵观中国历史,最终能够统一天下的也往往是那些边角势力。

具体来说,在中国古代,有可能、有资本统一天下的边角地区,也就是关中、河北、东南、东北四个地区。

中国历史上,最终能够统一天下的势力,也大多出自这四个地区之一。

关中、河北、东南、东北地理条件如此特殊,这四个地区被称之为“龙兴宝地”“王霸之基”。

如关中盆地有“四关拱卫,浮渭据泾,金城千里,天府之国”之盛,东南地区有“龙盘虎踞”之势,”京津冀地区有“背山带海”的形胜等,东北地区具有“山环水绕、平原中开”的优势。

一、关中盆地——“山河四塞,百二秦关”西安是举世闻名的世界四大文明古都之一,关中平原是中华文明的发祥地、中华民族的摇篮。

中国历史上繁荣昌盛的王朝周、秦、汉、唐都在这里建都,在这一千多年的历史中关中盆地一直是中国的政治、经济文化中心,给后世留下了丰富的物质文化遗产。

[收稿日期] 2002-12-26[作者简介] 朱耀廷(1944—),男,河北安平人,北京联合大学应用文理学院人文系教授、系主任,从事中国古代史与文化史教学与研究。

・北京历史与文化・山河形胜之地,应运而兴之都———从金、元定都北京看北京的地位与作用朱耀廷(北京联合大学应用文理学院,北京 100083)[摘 要] 中国历史上曾经出现过数百座都城,其中名闻天下者也有所谓“六大古都”、“七大古都”之说。

但自从1153年金海陵王定都中都(今北京市)之后,北京就成为中国北方乃至全国的首都,历经元、明、清850年的风雨沧桑,再没有第二座城市可以与之比肩抗衡。

金朝曾经三次迁都,导致了三种结果。

蒙古统治者适应统治区域的扩大和多民族国家的发展,先是将首都从和林迁至开平,到忽必烈时又迁都大都,建成了一座多民族国家雄伟壮丽的都城。

后来明朝又从南京迁都北京,清朝则从沈阳迁都北京。

它说明,在中国封建社会后期,在多民族统一国家进一步发展的情况下,无论是东北的会宁府、沈阳,漠北、漠南的和林、开平,还是中原的开封、江南的南京,都不能承担君临天下的都城的任务,只有以北京为首都才能巩固国家的统一,维护社会的稳定。

由此可见,北京不愧为“山河形胜之地,应运而兴之都”。

[关键词] 北京;山河形胜;应运而兴;帝王之都;中华之都;旅游之都;国际之都[中图分类号] K921 [文献标识码] A [文章编号] 100520310(2003)0120072210 自从盘古开天地,三皇五帝到于今,中国历史上曾经出现过数百座都城,其中名闻天下者也有所谓“六大古都”、“七大古都”,诸如长安、洛阳、南京、开封等地也皆为山河形胜、人文荟萃、经济发达之地。

但自从金海陵王完颜亮定都中都(今北京市)之后,北京就成为中国北方乃至全国的首都,历经元、明、清850年的风雨沧桑,再没有第二座城市可以与之比肩抗衡。

其原因何在呢?认真分析一下金、元迁都、定都的过程,我们不仅可以从中找到正确的答案,而且可以进一步认识北京的地位与作用。

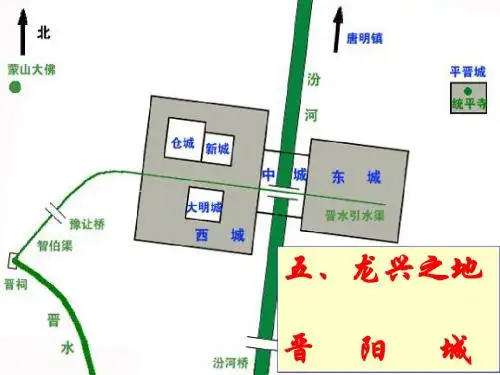

龙城太原的发展史太原,那可是个有故事的地方呢。

太原有着极为悠久的历史。

在古代啊,它就是重要的战略要地。

那时候,各个诸侯国都对太原这块地方虎视眈眈。

为啥呢?因为它的地理位置超棒。

太原地处山西中部,周围群山环绕,就像被大自然特意保护起来的一个宝盒。

这种地形让它易守难攻,是兵家必争之地。

而且啊,这里土地肥沃,水源相对充足,非常适合人们居住和发展农业。

随着时间的推移,太原的文化也开始蓬勃发展。

在晋祠,就留存着大量古代文化的瑰宝。

晋祠里的建筑,那可都是艺术的结晶。

从那精美的木雕、栩栩如生的石雕,到色彩绚丽的壁画,每一处都诉说着古代太原人民的智慧和审美。

而且晋祠还有着关于叔虞封唐的古老传说,这传说就像一颗种子,在太原的文化土壤里生根发芽,让这里的文化底蕴更加深厚。

到了唐朝,太原更是不得了。

它被称为“龙兴之地”呢。

李渊父子就是从太原起兵,一路征战,最后建立了大唐盛世。

那时候的太原啊,就像是一个充满活力的发动机,源源不断地为唐朝的建立和发展输送着能量。

太原的百姓们也都充满了自豪,毕竟自己的家乡在这么伟大的事业里扮演了如此重要的角色。

再说说太原的工业发展。

近代以来,太原开始走上了工业化的道路。

煤炭资源的开发让太原成为了重要的能源基地。

大量的煤矿开采,带动了相关产业的发展。

虽然在这个过程中也遇到了一些环境问题,但太原人民很努力地在改变。

现在啊,太原在积极转型,不再只是依赖煤炭,而是发展各种各样的新兴产业。

像高科技产业、文化创意产业等都在逐步崛起。

在美食文化方面,太原也是相当出彩。

你要是到了太原,一定要尝尝那一碗热腾腾的头脑。

这头脑啊,乍一听名字有点怪,但吃起来可是别有一番风味。

还有那香酥可口的太谷饼,每一口都带着浓浓的麦香。

这些美食可不仅仅是为了填饱肚子,它们还承载着太原人民的生活记忆和情感。

太原的教育也一直在进步。

有许多优秀的学校,培养出了一代又一代的人才。

这些人才又反过来为太原的发展添砖加瓦。

不管是在科学研究领域,还是在文化艺术领域,都有太原培养出来的精英在发光发热。

洛阳,中国唯一十三朝古都洛阳是河南省的一个重要城市,然而对于全国乃至对于整个中华民族来说,更是一个重要的文明发源地。

华夏文明在这里起步,中原王朝第一个信史王朝夏朝在这里建都,夏朝中晚期的都城遗址,就在洛阳偃师二里头,也就是二里头夏都遗址,被学术界公认为最早的中国。

我们通过历史记载和考古发现的双重证据,目前已经证明了洛阳历史上,先后有夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、后梁、后唐、后晋十三个大一统王朝或正统王朝在这里建都,创造并发展了璀璨的华夏文明。

而这十三个王朝,还没有包括汉朝建立之初定都洛阳,唐朝武周时期,也是定都洛阳,并改称神都。

在中国,有很多地方曾经是古都,比如北京,南京,开封,杭州,商丘,郑州,成都,都曾经是一个朝代或者一个政权的都城,然而我们考量一个古都存在时间和数量,首先取决于那些政权属于朝代,那些政权属于割据政权,比如五胡十六国,比如五代十国中的十国,或者过渡政权,比如东西两汉之间的莽新,这些都不能称之为朝,比如公元618年,唐朝建立,然而第二年公元619年,胡人王世充在洛阳称帝,国号为郑,历史上称其为伪郑,洛阳的古都朝代中没有将西汉、武周计算在内,自然也不会将伪郑计算在内。

另外,当今有不少人出于某些目的,刻意称洛阳为陪都,实际上,洛阳从来没有做过陪都,而一直是正都。

世界上任何一个民族的历史记载,都没有我们华夏民族的史料记载系统,并且我们华夏民族的正史就有纪传体,典志体,编年体三种体裁,而这三种体裁的史书,包括地方志在内,都没有陪都的概念,更没有陪都这两个字。

而陪都两个字的出现,是在满清乾隆时期的《钦定盛京通志》,确定了盛京,也就是现在的辽宁沈阳,为陪都,首次提出并强调了陪都的概念,即一个朝代或者一个政权的肇始之地,并且是该朝代或政权统治者的祖庙,祖坟,祖庭所在地,也就是龙兴之地。

另外,上个世纪三十年代,出于抗战防御的需要,以法定程序做出的决议,将洛阳定位行都,也就是行使正都作用的临时都城,当时,还把其他的地方定为陪都,并且还建立了专门的陪都建设委员会,后来由于时局的变化,陪都最终改在重庆。

「龙兴之地」中国三大龙兴之地全解析从历史上看,中国三大龙兴之地关中平原(今陕西南部。

甘肃部分。

主要城市咸阳、长安等)、河东(主要山西中南部、泛指山西,主要城市安邑、平阳、临汾、晋阳主指今太原)、河北平原(今河北大部,包括北京地区,主要城市为邺城、邯郸、邢台、中山、幽州等)。

三大龙兴之地,两纵一横,前期横厉害,中后期两纵厉害,直到现在,也是在纵厉害的过程中。

三大地区有相互牵制的关系,这种内在的牵制关系,直接导致了历史和现在呈现的格局,现从历史演化角度,解析下三大龙兴之地。

一、关中平原(一横)1.关中平原真正崭露头角,是在西周王朝,武王伐纣,推翻商王朝时期。

西周(前1046-前771)、秦(前770-前221),两大王朝的历史持续输出直接奠定了关中平原的龙兴之首的地位。

龙兴之地,要求稳定输出、大概率事件。

之前夏、商两朝也涉及到两纵地区(山西中南部和河北南部),从历史地图上看,就是流动迁徙,都城缺乏稳定性,偶然性成分大。

夏、商都城变化示意图从地图上可以明显看出,夏、商都城主要集中在黄河中下游地区,都城中心区变动不定,可能是水患(毕竟大禹治过水,位于大河中下游),社会基层结构不稳固,比较初级,否则这都城迁来迁去,也没啥大事。

很难想象,后续王朝迁都能这么玩,早就完蛋了。

2.周部落,是一个农耕部落,关中平原位于黄河中上游,水患少,灌溉农业发达,这也是周之所以能取代商的“本钱”。

到秦,又发生了点变化,秦,本意是一种养马的植物,说明秦人不是纯粹的农耕民族,亦农亦牧,才是秦人的本色。

想当年,犬戎、申侯攻破西周镐京,平王东迁洛邑,护驾有功的秦先祖秦襄公被封镐京关中这块地,秦始建国。

时犬戎作乱关中,平王的许诺只是一纸任命状,实际的地盘,需要秦人自己一刀一枪地争过来。

春秋五霸时期,秦穆公东出函谷关无望,听取百里奚、蹇叔的建议,向西发展,灭戎国二十余年,即使到战国秦昭王时期,昭王母宣太后(芈八子)为麻痹义渠王,生子笼络,最终灭了义渠。

中国历史上三大“龙兴之地”

一、大秦帝国鼎盛形势图围棋里有“金角银边草肚皮”的术语。

回顾中国历史,最终能够统一天下的也往往是那些边角势力。

具体来说,在中国古代,有可能、有资本统一天下的边角地区,也就是关中、河北、东南三个。

对照整个中国历史,最终能够统一天下的势力也确实出自这三个地区里的一个。

因为关中、河北、东南如此特殊的地位,所以,这三个地区被称之为“龙兴之地”“王霸之基”。

下面,就让我们来回顾一下这三个地区凭什么获得如此殊荣和赞誉。

二、西汉鼎盛形势图“山河四塞,百二秦关-关中”。

首先,因为泾河、渭河、洛河及其支流的冲刷,关中形成大面积的冲积平原,号称“八百里秦川”。

在以农为本的中国古代,关中如此肥沃、如此广阔的土地,使得关中在经济上先天领先于其他地区。

其次,关中东有函谷关,北有萧关,东南有武关,西南有散关,这使得关中相对独立,可以远离纷争、暗自积攒力量。

再者,关中对巴蜀和关东高屋建瓴,在乱世争霸中,这使得关中对其他地区具有天然优势。

中国历史上,大秦帝国、西汉帝国、大唐帝国,都是先整合关中,然后攻取巴蜀,最终才东出统一天下的。

唐代中期,随着边防重心的北移,以及资源的消耗殆尽,关中开始没落,不复昔日风采。

三、东汉鼎盛形势图“上游

之势,临驭六合-河北”。

首先,河北地处农耕民族与游牧民族的交界处,这使得河北自古民风彪悍、多慷慨悲歌之士,也容易出产悍不畏死的精兵。

其次,河北依山傍海地理环境,使得河北既有渔盐之利,又有畜牧之足。

再者,燕山山脉、太行山脉对中原具有屏蔽作用,这使得河北对整个天下具有上游之势。

新莽末年,天下群雄争霸关中,刘秀审时度势,先取得战乱较少的河北为基业,然后徐图关中。

最终,刘秀凭借河北的形胜一举统一天下。

唐朝中期,安禄山造反、率领河北十几万大军席卷整个中原。

这固然有中原承平日久的因素,但是,河北对整个天下的天然优势,也是重要原因。

四、大明帝国鼎盛形势图“龙盘虎踞,东南形胜-东南”。

在大部分人眼里,建都南京、立足东南的政权都是短命鬼,实际则不然。

东南地区人口稠密、经济发达,民风劲勇好武,是天然的用武之地。

之所以东南政权给人以短命鬼的形象,主要是两点原因。

第一,长江流域开发比黄河流域晚。

东晋时期,大量北方人口南迁,这才使得长江流域得到真正意义上的全面开发。

隋唐时期,长江流域才真正赶上并超越黄河流域。

第二,在南北对抗中,东南政权往往采取拉锯的错误做法。

大元帝国末期,东南地区已经成为天下最富庶的地方,而大明帝国建立后,朱元璋不与元军在河南拉锯,而是出山东、直捣北京,这使得大明帝国北伐最终获得成功,并成为中国古

代史上唯一一个实现由南向北统一天下的例子。

五、大唐帝国鼎盛形势图新莽末年,赤眉军率先攻占关中、拥立汉室后裔刘盆子为帝,在争霸天下的过程中取得极大优势。

然而,赤眉军随后贪图逸乐、不思进取,最终被后发制人的刘秀攻灭;东汉末年,袁绍雄踞河北四州、拥有“四世三公”的声望。

然而,袁绍狂妄自大、不纳忠言,最终被势力弱小的曹操攻破;元朝末年,陈友谅占领长江中游的两湖之地,兵多将广,对长江下游的朱元璋高屋建瓴、构成严重威胁。

然而,陈友谅好大喜功、盲目自信,最终被朱元璋彻底剿灭;以上几个事例充分说明了“国之兴亡,在德不在险”。

后人读史,当引以为鉴。