高三历史中国古代民族关系

- 格式:ppt

- 大小:407.00 KB

- 文档页数:20

高三历史中国古代史知识点总结归纳高三历史中国古代史知识点总结1中国古代的民族关系主要是相互融合的过程。

农耕文明和游牧文明之间不断的爆发战争,由于农耕文明较之游牧文明先进,所以即便农耕文明军事失利,国破家亡,最后也会将征服者同化,最后融为一体。

形成了目前我国的多民族大杂居,小聚居的社会格局。

这些长期共同生活在一片国土上的各个民族统称为中华民族。

一、民族融合的含义、主要方式和意义:见上文表述。

二、民族关系的特点、主要表现形式及历代中央政府处理民族关系的主要方式(政策)特点:有战有和,以和为主。

表现:一是战争:①民族掠夺战争。

②民族征服战争。

③平定民族叛乱的战争。

④反抗民族压迫的民族起义。

⑤反对外来侵略的民族自卫战争。

二是和平:①和亲。

②贸易。

③会盟。

④通贡。

处理方式(政策):①战争。

②设管理机构。

③册封。

④和亲。

⑤会盟(“议和”)。

⑥互市。

⑦防御(如迁民屯边,修筑长城等)三、历代中央政府对少数民族和边疆地区的管辖(史实可略?)东北:①唐:设黑水、忽汗州都督府。

②元:设辽阳行省。

③明:设奴儿干都司。

④清:设盛京、吉林、黑龙江三个将军辖区。

西北(新疆):①西汉:前60年,设西域都护。

②东汉:班超经营西域,重设西域都护。

③唐:设安西、北庭都护府。

④元:设岭北行省。

⑤清:设乌里雅苏台将军(管理蒙古各部)、伊犁将军(辖整个新疆地区)。

西藏:①元:中央设宣政院管辖西藏。

②明:设卫所,建立僧官制度。

③清:确立对_、班禅册封制度;设驻藏大臣;金瓶掣签制度;设理藩院。

西南(云贵川):①西汉:汉武帝在西南夷设郡县。

②三国:蜀国任用少数民族首领做官。

③唐:唐玄宗封皮罗阁为云南王。

④元:设云南、四川行省;建立土司制度。

⑤明:实行土司制度;贵州“改土归流”后成为省级行政单位。

⑥清:雍正大规模推行“改土归流”。

台湾:(1)台湾自古以来就是中国领土。

依据有:①三国吴:230年,卫温率万人船队到达夷洲。

②隋:隋炀帝三次派人去流求。

中国古代的民族关系与对外交往讲义复习目标1.了解中国古代的民族政策和边疆管理制度。

2.认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

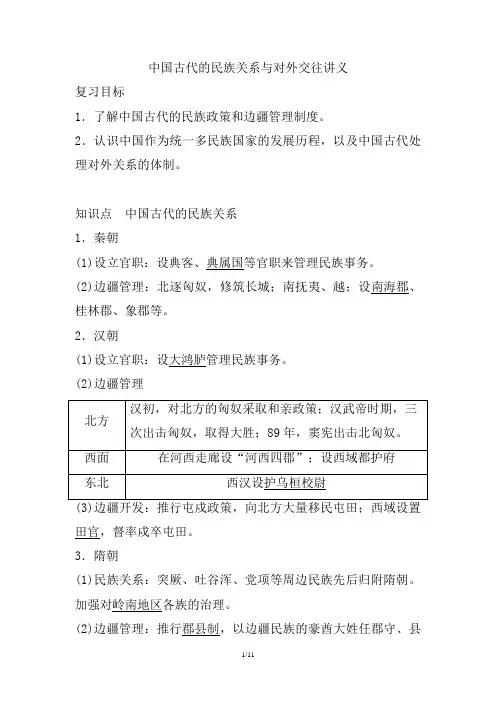

知识点中国古代的民族关系1.秦朝(1)设立官职:设典客、典属国等官职来管理民族事务。

(2)边疆管理:北逐匈奴,修筑长城;南抚夷、越;设南海郡、桂林郡、象郡等。

2.汉朝(1)设立官职:设大鸿胪管理民族事务。

(2)边疆管理北方汉初,对北方的匈奴采取和亲政策;汉武帝时期,三次出击匈奴,取得大胜;89年,窦宪出击北匈奴。

西面在河西走廊设“河西四郡”;设西域都护府东北西汉设护乌桓校尉田官,督率戍卒屯田。

3.隋朝(1)民族关系:突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝。

加强对岭南地区各族的治理。

(2)边疆管理:推行郡县制,以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

(3)对外关系:加强了与流求的接触,三次派人抵达流求。

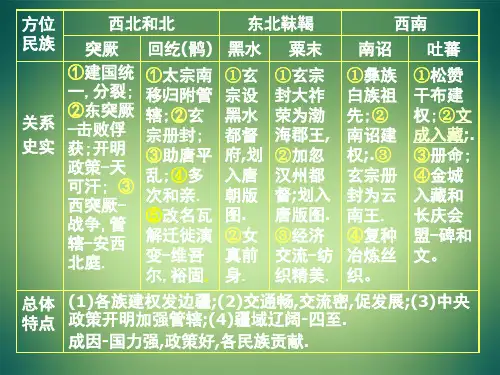

4.唐朝(1)民族关系西北各族称唐太宗为“天可汗”吐蕃文成公主、金城公主先后入藏;唐蕃之间数次会盟南诏13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习边疆管理:主要机构是大都护府、都督府、羁縻州。

都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

5.两宋时期(1)民族政权并立:先后与辽、西夏、金并立。

(2)民族交流交融:各民族间交往交流交融未中断过。

6.元朝(1)民族关系:“行汉法”,同时对不同民族实行了明显的差别对待政策。

(2)边疆管理:元世祖封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务;在东北、云南等地设行省,征发赋役。

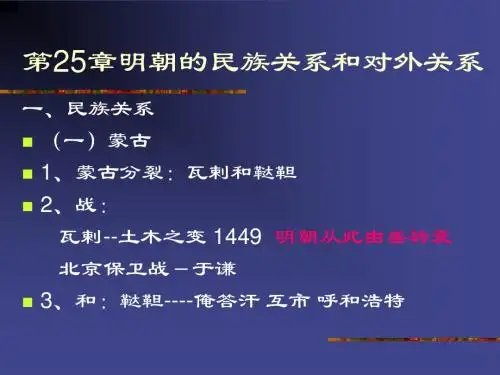

7.明朝(1)中央机构:除礼部、鸿胪寺外,还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督四夷馆。

(2)边疆管理①北方:修筑长城,沿长城布置一系列军镇,号“九边”。

开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易。

②东北、西北和西南:设都司、卫、所、土司等机构进行管理,卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统领部属。

高三历史复习:民族融合与多民族国家的发展高三历史复习:民族融合与多民族国家的发展备考导航我国是一个以汉族为主体的统一的多民族国家,各民族在历史和文化上虽然发展程度不同,但是互相联系、互相影响,对共同发展、共同缔造伟大的中国,都有重要的贡献。

各族人民在政治、经济、文化上的密切联系,友好往来,共同建设祖国。

共同反抗压迫和外来侵略,构成我国古代民族关系的主要内容。

中国古代对外交往的频繁时期,大都发生在统治时间较长的汉、唐、宋、元、明、清(鸦片战争前)等时期。

我国古代人民爱好和平、崇尚友好,所以同外国交往的主流是和平友好交往。

建国以后,我国的对外关系在曲折中取得了长足进展。

民族问题是历史复习的重点和热点课题之一复习目标知识目标我国古代对边疆地区的管辖;古代少数民族的历史发展;古代民族融合与古代人口迁徙;我国古代民族关系的特点。

能力目标1、把握中华民族的历史形成过程,认识各民族的历史作用;归纳、概括中国古代民族关系的表现形态和古代人口迁移、流动的规律、原因及影响;2、理解中华民族的历史是由中国古代各族人民共同创造的,各族人民为统一的多民族国家的巩固与发展作出了贡献。

3、统一的历史进程中要注意中央政府对边疆地区的开发与管理。

重点、难点、计划课时:二课时复习过程:专题知识归纳1、我国古代对边疆地区的管辖1)、东北(1)隋唐:唐玄宗在黑水靺鞨地区设置都督府,任命其首领做都督;开元初,封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,从此,渤海也正式划入唐朝版图。

(2)宋元:为加强中央集权,元朝实行行省制度,在东北地区设辽阳行省。

(3)明清:明朝在东北地区设奴尔干都司;清朝在东北设立黑龙江、吉林、盛京三个将辖区;为了抗击沙俄的入侵,康熙帝率军大败俄军于雅克萨,双方签订了《尼布楚条约》,它从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

2)、西北(1)秦汉:公元前60年,西汉设西域都护,管理西域,西域都护的设置,标志着西域开始归属中央政权;东汉时,重设西域。

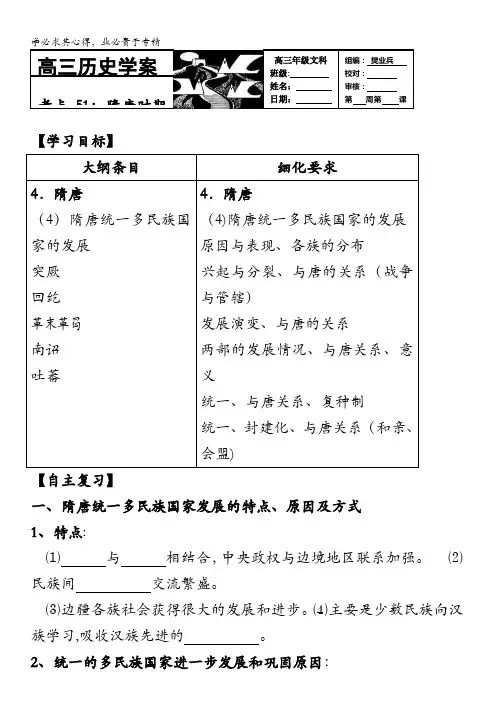

城 城【学习目标】大纲条目细化要求 4.隋唐(4)隋唐统一多民族国家的发展突厥回纥革末革曷南诏吐蕃4.隋唐 (4)隋唐统一多民族国家的发展原因与表现、各族的分布 兴起与分裂、与唐的关系(战争与管辖) 发展演变、与唐的关系 两部的发展情况、与唐关系、意义 统一、与唐关系、复种制统一、封建化、与唐关系(和亲、会盟) 【自主复习】一、隋唐统一多民族国家发展的特点、原因及方式1、特点:⑴ 与 相结合,中央政权与边境地区联系加强。

⑵民族间 交流繁盛。

⑶边疆各族社会获得很大的发展和进步。

⑷主要是少数民族向汉族学习,吸收汉族先进的 。

2、统一的多民族国家进一步发展和巩固原因:中国近现代史(基本线索) 高三历史学案考点51:隋唐时期组编: 樊业兵 校对: 审核: 第 周第 课高三年级文科 班级: 姓名: 日期:⑴国家统一,政治清明、社会安定,疆域辽阔,国力强盛,为多民族国家发展创造了前提。

(吸引力、威慑力)⑵经济繁荣,国力的增强,这是民族关系发展的物质基础。

⑶交通发达;使中原与边疆来往便利,如“参天可汗道”的开辟,促成了边疆各族政治、经济、文化与中原的联系和发展。

⑷魏晋南北朝以来民族融合的发展,使民族交往有了良好的基础。

各民族互相交流、融合;边疆各族先后建立政权,仿照唐朝政治、军事制度,创制文字,积极采用中原先进技术,发展生产,派来中原学习,促进了少数民族封建化和边疆地区的开发;少数民族主动积极学习汉族先进文明.⑸统治者推行较开明的民族政策,有利于改善民族关系,使不同民族和睦相处,为民族关系的进一步发展提供了政治保障。

(感召力)3、方式:①册封;②设立机构;③和亲;④会盟。

⑴册封:是唐朝皇帝给少数民族首领加上某种名称或封号,目的在于加强对其民族的联系和管理.如:唐玄宗先后册封首领骨力裴罗为“”、靺鞨首领为、首领为云南王等。

⑵设立机构:唐在少数民族区域设置管理机构的两种情况:一是派官吏管理;二是任命首领为长官管理当地人民.如:唐初,在东突厥旧地建,以突厥贵族为都督;唐太宗和武则天时期在地区分别设立都护府和都护府,这是唐朝在西域设置的最高统治机构;8世纪前期唐建立都督府。

中国民族关系史专题讲义中国民族关系史是一个广阔而复杂的领域,涉及多个民族之间的互动、融合、冲突和和解。

以下是一份简要的专题讲义大纲,概述了中国民族关系史的主要时期和特点:一、古代民族关系(远古至秦汉时期)原始社会的部落联盟与融合夏、商、周时期的华夏族与其他族群的关系春秋战国时期的诸侯国间的民族交融秦汉时期的统一与边疆民族政策二、魏晋南北朝至隋唐时期的民族融合魏晋南北朝的民族迁徙与文化交融隋朝的统一与民族政策的调整唐朝的盛世与多民族融合的特点三、宋元明清时期的民族关系宋朝的民族政策与辽金西夏的关系元朝的统治与蒙古族对中国的影响明朝的民族政策与对外关系清朝的满汉融合与对少数民族地区的管理四、近现代民族关系的变迁晚清的民族觉醒与民族主义兴起民国时期的民族政策与民族关系的演变中华人民共和国成立后的民族区域自治制度改革开放以来的民族关系与民族政策的发展五、当代中国的民族政策与民族关系民族区域自治制度的实施与发展民族文化的保护与发展民族团结进步创建活动民族关系的现代挑战与对策在讲授这一专题时,应当注意以下几点:历史背景:每个时期的民族关系都与其历史背景紧密相关,包括政治、经济、文化等多方面因素。

多元一体:中国历史上的民族关系体现了多元文化的共存与交流,不同民族之间既有冲突也有融合。

政策影响:历代政府的民族政策对民族关系的发展有着重要影响,这些政策反映了当时的政治理念和社会状况。

现实意义:研究历史民族关系对于理解当前民族问题和制定相关政策具有重要的参考价值。

这份讲义只是一个大致框架,具体内容需要根据教学目的和学生需求进行详细展开。

高三历史试题:古代民族关系与对外关系作者为大家整理的高三历史试题:古代民族关系与对外关系文章,供大家学习参考!更多最新信息请点击高三考试网(09年北京卷) 13. 北京孔庙始建于元朝,院内碑林中现存3块元代进士题名碑。

这些信息可以佐证元朝时期 ( )A.科举制度开始形成B.殿试成为科举定制C.科举开始采取八股文体 D.统治者继承了中原文化【答案】D【解析】解题关键是抓住题干中的“元朝”、“进士”等有效信息限定词。

元朝是我国历第一个少数民族统一全国的政权。

“进士”是科举制内容之一。

A项所述开始于隋朝,排除。

B项内容符合北宋史实,排除。

C项是明朝坚强中央集权的措施,排除。

故正确选项为D。

【考点定位】考核古代民族融会内容。

(09年北京卷)14. 为解决与匈奴之间的长期冲突,两汉时期中央政府作出了多种努力,其中加强了中原地区与西域经济文化交换的是( )A.张骞“凿空”B.卫青远征C.昭君出塞D.甘英出使【答案】A【解析】解题关键是抓住题干中的“匈奴”、“两汉”、“西域经济文化交换”等有效信息限定词。

中原的冶铁、凿井技术传给西域,而西域的葡萄、苜蓿、胡桃等经济作物传入中原,这些经济文化交换是张骞出使西域的作用。

B项所述属于军事斗争,排除。

C项指出塞蒙古高原,排除。

D项出使欧洲,排除。

故正确答案为A。

【考点定位】考核古代政府对边疆的治理(09年北京卷)15. 下列各组史实中,能够体现中央政府尊重少数民族文化、“因俗而治”的是( )①唐朝在东突厥故地设立都督府②明朝在西南实行“改土归流”③明朝在西藏建立僧官制度④清康熙帝平定“三藩之乱”A .①③B.②④C.①③④D.②③④【答案】A【解析】解题关键是抓住题干中的“中央政府”、“尊重少数民族文化”、“因俗而治”等有效信息限定词。

其中的“因俗而治”就是当今提倡民族区域自治制度。

②中的“改土归流”,自明代中叶以后便逐渐开始。

它是在土官与封建王朝的矛盾日益尖锐的情形下产生的。

中国古代的民族关系一、.少数民族的杰出首领及其活动①孝文帝:实行均田制,迁都活阳,接受汉族先进文化,促进北方经济恢复,加速北方各族封建化进程和民族大融合。

②松赞干布:A7世纪前期统一青藏高原,建立强大的奴隶制政权,以逻些为政治中心。

B与唐朝文成公主通婚,加强唐番关系。

③耶律阿保机:A统一契丹各部。

B提倡农业。

C逐步接受汉族封建文化。

D仿照汉字偏旁创制契丹文字。

④元昊:建立大夏国:仿唐宋建立政治制度,推行科举制,创制西夏文字。

⑤阿骨打:A建立金政权,定都会宁(宋金和议后迁都燕京,改名中都)。

B实行猛安谋克制。

C1114年举兵抗辽,这是解除民族压迫的正义事业,符合辽统治下的各族人民的愿望。

抗辽扫清了女真社会发展的障碍,有利于我国东北地区的进一步开发。

D金建立初年,创制了女真文字。

⑥铁木真:A统一蒙古各部,1206年在斡难河源召开忽里台大会上,被推举为大汗,尊称“成吉思汗”,蒙古汗国建立。

B实行领户分封制、护卫军制度,建立法制、创制文字。

C 发动对外战争,蒙古军队向西一直打到中亚、俄罗斯,向南达到印度河流域。

成吉思汗分封诸子,建立钦察汗国、察合台汗国、宣传窝阔台汗国和伊儿汗国四大汗国。

⑦努尔哈赤:A他以赫图阿拉为据点经营30多年,用武力统一女真各部,并建立了兵农合一的八旗制度,促进了女真社会的发展。

B1616年,努尔哈赤在赫图阿拉自立为汗,国号金,史称后金。

后金誓师攻打明朝,几年之后,明朝丧失70余城。

C1652年,努尔哈赤迁都沈阳,加强对明朝的攻势。

1653年,努尔哈赤进攻宁远,被明将袁崇焕击败,负伤而逃,不久死去。

⑧康熙:政治上:设南书房,加强君主专制;经济上:“更名田”、重农抑商、闭关政策(一度开禁);文化上:大兴文字狱(重用传教士);维护统一:平定“三藩之乱”、册封“五世班禅”、进军台湾设置台湾府、抗击沙俄签订《中俄尼布楚条约》。

⑨雍正:政治上:设军机处,加强皇权;经济上:摊丁入亩和地丁银;文化上:大兴文字狱(禁止传教);维护统一:设驻藏大臣管理西藏、大规模“改土归流”加强对西南地区的管辖。