巧求周长

- 格式:ppt

- 大小:792.50 KB

- 文档页数:8

教案:周长—巧求周长教学目标:1. 知识与技能:使学生理解和掌握周长的概念,能够正确计算给定图形的周长。

2. 过程与方法:通过观察、操作、实验等教学活动,培养学生动手操作能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对数学学习的兴趣,培养学生合作学习的精神。

教学内容:1. 周长的概念:围成封闭图形一周的长度叫做图形的周长。

2. 常见图形的周长计算方法:正方形、长方形、圆形等。

3. 巧求周长的方法:利用图形的性质和规律,简化周长的计算过程。

教学重点与难点:1. 教学重点:使学生掌握周长的概念,能够正确计算给定图形的周长。

2. 教学难点:理解并运用巧求周长的方法,简化计算过程。

教具与学具准备:1. 教具:周长相关的课件、图片、模型等。

2. 学具:直尺、圆规、计算器等。

教学过程:1. 导入:通过图片或实物,引导学生观察并思考周长的概念。

2. 新课:讲解周长的定义,介绍常见图形的周长计算方法。

4. 活动二:学生分组实践,计算给定图形的周长,验证巧求周长的方法。

6. 作业布置:布置相关的练习题,巩固所学知识。

板书设计:1. 周长的概念2. 常见图形的周长计算方法3. 巧求周长的方法作业设计:1. 基础题:计算给定图形的周长。

2. 提高题:运用巧求周长的方法,解决实际问题。

课后反思:本节课通过观察、操作、实验等教学活动,使学生理解和掌握了周长的概念,能够正确计算给定图形的周长。

同时,通过分组讨论和实践,培养了学生动手操作能力和解决问题的能力。

在教学过程中,教师应注重激发学生的学习兴趣,引导学生主动参与教学活动,培养学生的合作学习精神。

在课后作业设计方面,应注重巩固所学知识,提高学生的计算能力和解决问题的能力。

总体来说,本节课教学效果良好,达到了预期的教学目标。

但在教学过程中,教师还需进一步关注学生的学习情况,及时调整教学策略,提高教学效果。

重点关注的细节:巧求周长的方法1. 巧求周长的方法:(1)利用图形的性质:对于一些具有特殊性质的图形,如正方形、长方形、圆形等,可以利用它们的性质简化周长的计算过程。

巧求周长

巧求周长

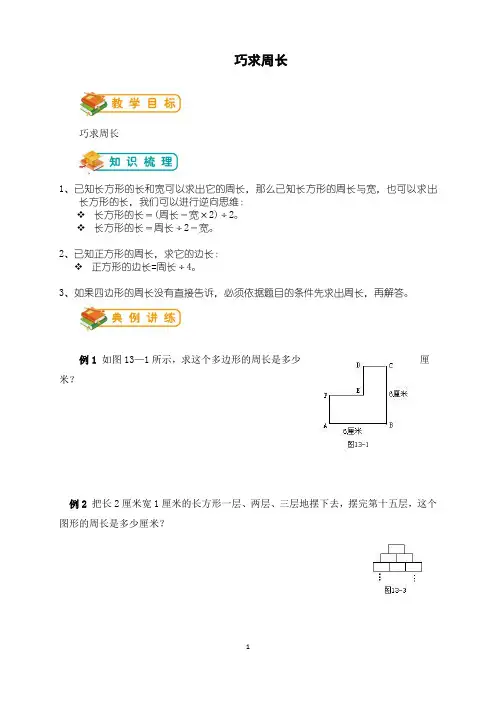

1、已知长方形的长和宽可以求出它的周长,那么已知长方形的周长与宽,也可以求出

长方形的长,我们可以进行逆向思维:

❖长方形的长=(周长-宽×2)÷2。

❖长方形的长=周长÷2-宽。

2、已知正方形的周长,求它的边长:

❖正方形的边长=周长÷4。

3、如果四边形的周长没有直接告诉,必须依据题目的条件先求出周长,再解答。

例1如图13—1所示,求这个多边形的周长是多少厘米?

例2把长2厘米宽1厘米的长方形一层、两层、三层地摆下去,摆完第十五层,这个图形的周长是多少厘米?

例3把长2厘米、宽1厘米的长方形摆成如图13—4的形状,求该图形的周长。

例4图13—6共有8条边,分别用a、b、c、d、e、f、g、h表示,要测量它的周长,至少要测量哪几条线段的长度?

例5求图13—8的周长.单位为厘米。

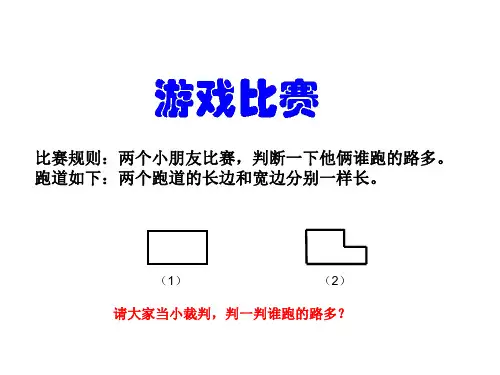

2.比较图13—14中哪个图形的周长长?

3.求图13—15的周长是多少厘米?

4.正方形被分成了五个长方形,每个长方形的周长都是30厘米,求这个正方形的周长是多少厘米(图13—6)?

1.一张长5分米、宽4分米的长方形纸板,从四个角上各裁去一个边长为1分米

的正方形,所剩部分的周长是多少分米?

2.如图13—10所示的多边形,它的

周长是多少厘米?

3.用15个边长2厘米的小正方形摆成如图13—11的形状,求它的周长。

4.求图13—12所示图形(每个小正方形的顶点恰在另一个正方形的中心,且边相

互平行)的周长。

5.用边长为10厘米的五个小正方形拼成如图13—13的形状,这个图形的周长是多少厘米?。

知识精讲一、知识点概述我们已经学习了长方形和正方形周长的计算,会运用长方形和正方形周长的计算公式计算长方形和正方形的周长,本周我们要进一步学习和运用长方形和正方形的周长公式,巧求表面上看起来根本不是长方形或正方形的图形的周长,提高我们空间想象能力和解决问题的能力。

2、复习长方形的周长=长×2+宽×2= (长+宽)×2正方形的周长=边长×43、求不规则图形的周长的方法运用长方形和正方形的周长公式,巧求表面上看起来根本不是长方形或正方形的图形的周长,这就必须掌握“转化”的思考方法。

所谓“转化”,这里主要是指把某个图形转变成标准的长方形或正方形,以便计算它们的周长。

特别提示:在运用转化的思维方法时,必须仔细观察题目所给的图形是不是一个直角多边形,即所有的角是不是都为直角。

因为任意直角多边形,总可以弥补成一个长方形或正方形。

三、新授例1、计算右边图形的周长。

(单位:厘米)分析:要想求出这个图形的周长,乍看起来,似乎缺少条件。

因为这个图形不是一个正方形,而是一个六边形。

要求这个六边形的周长,只有把所有的边长相加,然而条件不足。

怎么办呢?我们先仔细观察这个图形,发现它的六个角都是直角,因此,我们可以把图中右上缺角处的线段分别向上、向右平行移到虚线外(见下图)。

这样,正好移补成一个正方形,问题得到了解决。

解答:30×4=120(厘米)答:这个图形的周长是120厘米。

巩固练习:1.如图是由三个长方形组成的。

求这个组合图形的周长。

3、下图是一个楼梯的侧剖面图,已知每步台阶宽3分米,高2分米。

求这个楼梯侧面的周长是多少米。

分析:要求楼梯侧面的周长,表面看起来似乎缺少条件。

但是,如果认真观察,就可以发现把每层台阶的宽度向上移到和最上层同样高的地方,把每层台阶的高度右移到和下层台阶的高度一致的地方,这样原图就转化成一个长方形,这时长方形的长=3×10=30(分米),宽=2×10=20(分米),根据求长方形周长的计算公式(注意将分米换算成米)就可以求出图形的周长了。

巧求周长的几种方法《巧求周长的几种方法》小朋友们,今天我们一起来学习巧求周长的有趣方法!比如说,有一个长方形的操场,长是 8 米,宽是 6 米。

那它的周长怎么算呢?我们可以这样想,长方形有两条长和两条宽,所以周长就是 2 乘以长加上 2 乘以宽,也就是2×8 + 2×6 = 28 米。

再看一个例子,有一个正方形的手帕,边长是 5 分米。

正方形的四条边都一样长,所以周长就是 4 乘以边长,即4×5 = 20 分米。

还有一种方法叫平移法。

比如有一个不规则的图形,我们可以把它的边平移一下,变成一个规则的图形,再求周长。

就像一个缺了角的长方形,我们把缺的角平移补起来,就好算了。

小朋友们,学会这些方法,求周长就不难啦!《巧求周长的几种方法》大家好呀!今天来给大家讲讲巧求周长的办法。

先来说说相加法。

假如有一个三角形,三条边分别是 3 厘米、4 厘米、5 厘米,那它的周长就是把三条边加起来,3 + 4 + 5 = 12 厘米,是不是很简单?再说说公式法。

像圆形的周长,咱们就有专门的公式,C = 2πr 或者 C = πd,这里的 r 是半径,d 是直径,π 呢,一般约等于3.14。

比如说一个圆的半径是 2 厘米,那周长就是2×3.14×2 = 12.56 厘米。

还有一种叫分解法。

比如一个复杂的图形,咱们可以把它分成几个简单的图形,分别求出周长再相加。

怎么样,这些方法不错吧?《巧求周长的几种方法》朋友们,咱们一起研究研究巧求周长的法子。

举个例子,有个不规则的多边形,看起来很复杂,但是我们仔细观察,会发现有些边是相等的。

像这样,我们把相等的边找出来,计算就轻松多啦。

还有的时候,我们可以利用对称的特点。

比如说一个轴对称的图形,我们只需要算出一半的周长,再乘以 2 就行。

另外,别忘了标数法。

就像一个方格图里的图形,我们在每条边上标上数字,再相加,周长就出来了。

学会这些小窍门,求周长就不再头疼啦!《巧求周长的几种方法》嗨,各位!今天聊聊怎么巧妙地求出周长。

(三年级)备课教员:×××第十讲巧求周长一、教学目标: 1. 使学生进一步理解周长的含义,熟练掌握计算周长的方法。

能灵活运用长方形、正方形周长公式解决实际问题。

2.培养学生的观察能力、思维能力、灵活的解题能力和语言表达能力。

3. 培养学生初步的空间观念。

二、教学重点:通过平移,巧妙解决周长问题。

理解掌握将一个大长方形或大正方形分割成若干个长方形和正方形,周长增加多少;反之将若干个小长方形或正方形合成一个大长方形或正方形,周长减少多少。

三、教学难点:理解拼合处与周长的关系。

四、教学准备:PPT、纸。

五、教学过程:第一课时(50分钟)一、导入(5分)师:同学们,你们日常生活中,走楼梯多不多?生:多,我们要走学校的楼梯,回家也要走楼梯。

师:今天,阿派也遇到了一个问题,让我们来看看他到底遇到了什么问题呢?(出示PPT)师:同学们,你们知道怎么又快又准确的测量出地毯的长度吗?生:……师:后来啊,聪明的米德帮助了阿派。

他说:“这是一个不规则图形,可以先把它用平移的方法转化成长方形,其实地毯的长度就是长方形的长和宽之和,即:7+9=16(米)。

”生:……师:同学们,想跟米德一样富有智慧吗?生:想。

师:那我们就一起来学习这节课,巧求周长。

【板书课题:巧求周长】二、探索发现授课(40分)(一)例题1:(13分)求下面图形的周长。

师:同学们,我们都学过周长了是吗?生:是。

师:那什么叫做周长呢?生:绕封闭图形一周的长度我们叫周长。

师:很好。

看来同学们是真正用心在学习,记忆力也非常好。

那现在我们看到例题一的第一个图形。

这个图形我们知道所有线段的长度吗?生:不知道。

师:对,但是我们能不能用已知的线段长来求出图形的周长呢?生:……师:我们都学过图形的平移,对不对?生:对。

师:那我们能不能把这道题中的某一条或者某几条线段进行平移,得到一个我们能立刻算出周长的图形呢?同学们想想看,移移看。

生:可以!师:哦,来说说看。

小学二年级奥数竞赛题之巧求周长练习就是用题进行多角度、多层次的训练,通过多方面的强化,恰当的重复来掌握知识和技巧。

题,既包括书面文字,又包括口述和动手操作的实验等。

下面店铺为大家带来小学二年级奥数竞赛题之巧求周长,希望大家喜欢。

小学二年级奥数竞赛题之巧求周长篇11.巧求周长二年级巧求周长奥数竞赛题:明明用一根长30分米的黑线,给自己的照片镶了一条黑边,这个长方形相框的宽是6分米,你知道这个相框的长是多少分米?解答:30÷2-6=9(分米)【小结】这根黑线的长就是这个长方形的周长.通过读已知条件让学生理解,这道题已知周长和宽,求长方形的长是多少?解答方法有以下两种:方法一:用周长减去两条宽,就是两条长,再除以2就是一条长的长度.列式:(30-6×2)÷2=9(分米)方法二:用周长除以2,就是一条长加一条宽,再减去宽,就是长方形的长.列式:30÷2-6=9(分米)通过比较,第二种方法更简便.2.巧求周长两个大小相同的正方形,拼成一个长方形后,周长比原来两个正方形周长的和减少了4厘米,原来一个正方形的周长是多少厘米?解答:2×4=8厘米【小结】动手拼一拼便知.当2个正方形拼成一个长方形时,组成2个正方形的8条边减少了2条边,而这2条边的和是4厘米,那么一条边长是4÷2=2(厘米)原来一个正方形的周长是2×4=8(厘米).小学二年级奥数竞赛题之巧求周长篇2上海外滩海关大钟钟面的.直径是5.8米,钟面的面积是多少平方米?时针长2.7米,时针绕一圈时针尖端走过途径的长度是多少米?(得数保留一位小数)考点:有关圆的应用题。

分析:由题意可知,钟面是一个圆,已知圆的直径求圆的面积,根据圆的面积公式:s=πr2,时针长2.7米,求时针绕一圈时针尖端走过途径的长度是多少米,根据圆的周长公式:c=2πr,把数据分别代入公式解答即可。

解答:钟面的面积是:3.14×(5.8÷2)2,=3.14×2.92,=3.14×8.41,≈26.4(平方米);时针绕一圈时针尖端走过途径的长度是:2×3.14×2.7≈17.0(米);答:钟面的面积约是26.4平方米,时针绕一圈时针尖端走过途径的长度约是17.0米.点评:此题主要考查圆的面积公式、圆的周长公式的实际应用。

巧求周长奥数题三年级

摘要:

一、问题引入

二、解题思路

三、具体步骤

四、结论与反思

正文:

一、问题引入

在我们的日常生活中,计算周长是一个常见的数学问题。

今天,我将为大家讲解一个关于巧求周长的奥数题,适合三年级的学生挑战。

希望通过这个题目,大家能够巩固周长的计算方法,提高自己的数学思维能力。

二、解题思路

要解决这道题,我们需要灵活运用周长的计算公式,并掌握一些基本的数学思维方法,如观察、分析、归纳等。

三、具体步骤

假设有一个正方形,边长为a,我们需要求解它的周长。

根据正方形的性质,我们知道正方形的四条边长相等,所以周长C=4a。

现在,假设我们有一个长方形,长为a,宽为b。

我们同样需要求解它的周长。

根据长方形的性质,我们知道长方形的对边相等,所以周长

C=2a+2b。

然而,在现实生活中,我们常常会遇到一些不规则的图形,如一个边长为

a 的正方形和一个边长为

b 的长方形组成的图形。

对于这类图形,我们可以先将它们分割成若干个规则图形,如正方形和长方形,然后分别计算这些规则图形的周长,最后将它们相加得到整个图形的周长。

四、结论与反思

通过以上分析,我们可以得出结论:巧求周长的奥数题三年级主要考察了我们对周长计算公式的掌握程度以及对数学思维方法的运用。

在解题过程中,我们需要注意观察题目的特点,分析图形的性质,归纳总结规律,并灵活运用周长公式。

一、基本概念①周長:封閉圖形一周的長度就是這個圖形的周長.②面積:物體的表面或封閉圖形的大小,叫做它們的面積.二、基本公式:①長方形的周長2=⨯(長+寬),面積=長⨯寬.②正方形的周長4=⨯邊長,正方形的面積=邊長⨯邊長.三、常用方法:(1)對於基本的長方形和正方形圖形,可以直接用公式求出它們的周長和麵積,對於一些不規則的比較複雜的幾何圖形,我們可以採用轉化的數學思想方法割補成基本圖形,利用長方形、正方形周長及面積計算的公式求解.(2)轉化是一種重要的數學思想方法,在轉化過程中要抓住“變”與“不變”兩個部分.轉化後的圖形雖然形狀變了,但其周長和麵積不應該改變,所以在求解過程中不能遺漏掉某些線段的長度或某部分圖形的面積.轉化的目標是將複雜的圖形轉化為周長或面積可求的圖形.(3)尋求正確有效的解題思路,意味著尋找一條擺脫困境、繞過障礙的途徑.因此,我們在解決數學問題時,思考的著重點就是要把所需解決的問題轉化為已經能夠解決的問題.也就是說,在直接求解不容易或很難找到解題途徑的問題時,我們往往轉化問題的形式,從側面或反面尋找突破口,知道最終把它轉化成一個或若干個能解決的問題.這種解決問題的思想在數學中叫“化歸”,它是數學思維中重要的思想和方法.知識點撥4-2-2.巧求周長(4)在幾何中,有許多圖形是由一些基本圖形組合、拼湊而成的.這樣的圖形我們稱為不規則圖形.不規則圖形的面積往往無法直接應用公式計算.那麼,不規則圖形的面積怎樣去計算呢?對稱、旋轉、平移這幾種幾何變換就是解決這類面積問題的手段.四、幾個重要的解題思想(1)平移在平面圖形的計算中,常常要將一個平面圖形移動到平面上的另一個位置進行計算.其中,將圖形沿一個固定方向的移動叫做平移,一個圖形經過平行移動不改變其形狀與大小,所以圖形面積是保持不變的.利用圖形的平移,可以使面積計算問題的解法簡捷明快,頗有新意.(2)割補割補法在我國古代叫“出入相補原理”,我國古代魏晉時期著名的數學家劉徽在《九章算術注》中就明確地提出“出入相補,各從其類”的出入相補原理.這個原理的內容是幾何圖形經過分、合、移、補所拼湊成的新圖形,它的面積不變.(3)旋轉在平面圖形的割補中,有時要將一個圖形繞定點旋轉到一個新的位置,產生一種新的圖形結構,圖形在轉動過程中形狀大小不發生改變.利用這種新的圖形結構可以幫我們解決面積的計算問題.(4)對稱平面圖形中有許多簡單漂亮的圖形都是軸對稱圖形.軸對稱圖形沿對稱軸折疊,軸兩側可以完全重合.也就是說,如果一個圖形是軸對稱圖形,那麼對稱軸平分這個圖形的面積.熟悉軸對稱圖形這個性質,對面積計算會有很大幫助.(5)代換在幾何計算中,對有關數量進行適當的等量代換也是解決問題的已知技巧.小結:本講主要通過求一些不規則圖形的周長,體會一種轉化思想,重點在於把不規則圖形轉化為規則圖形的方法,包括平移、旋轉、割補、差不變原理,通過這些方法的學習,讓學生體會求周長的技巧,提高學生的觀察能力、動手操作能力、綜合運用能力.例題精講模組一、圖形的周長和麵積——割補法【例 1】求圖中所有線段的總長(單位:釐米)D【考點】巧求周長【難度】2星【題型】填空【解析】要注意到,題目所求的是圖中所有線段的總長,而圖中的線段,並不僅僅是AB、BC、CD、DE四段,還包括AC、BE等等,因此不能簡單地將圖中標示的線段長度進行求和.同時應該注意到,43AC AB BC;=+=+ BE BC CD DE,等等.因此,為了計算圖中所有線段的總長,需3126=++=++=要先計算AB、BC、CD、DE這四條線段分別被累加了幾次.這裏,可以按照每條線段分別是由幾部分組成的加以討論:由1段組成的線段共有4條,即AB、BC、CD、DE,而求和過程中AB、BC、CD、DE這四條線段各被累加了1次.類似地考慮到,由2段組成的線段共有3條,求和過程中AB、DE各被累加了1次, BC、CD各被累加了2次.由3段組成的線段共有2條,求和過程中AB、DE各被累加了1次,BC、CD各被累加了2次.由4段組成的線段只有AE,其中AB、BC、CD、DE各被計算了1次.綜上所述,AB、DE各被計算了4次,BC、CD各被計算了6次.因而圖中所有線段的總長度為:()()442631=48⨯++⨯+(釐米)【答案】48【例 2】如圖所示,點B是線段AD的中點,由A、B、C、D四個點所構成的所有線段的長度均為整數,若這些線段的長度之積為10500,則線段AB的長度是。

第一讲巧求周长知识导航一、周长的基本概念周长:封闭图形一周的长度就是这个图形的周长。

二、周长的基本公式1.长方形的周长=(长+宽)×22.正方形的周长=边长×4三、计算周长的常用方法1.对于基本的长方形和正方形图形,可以直接用公式求出它们的周长和面积2.对于一些不规则的比较复杂的几何图形,我们可以采用转化的数学思想方法割补成基本图形,利用长方形、正方形的周长及面积的计算公式求解。

典型例题一(基本图形的周长)例1 下图由1个长方形和2个三角形拼成,线段长度如图所标,求图形的周长。

练习:如果所示,一个大长方形被三条线段分成了四个小长方形,各条线段长度已经标在图中。

求图中所有长方形的周长之和。

典型例题二(移补法求复杂图形的周长)例2 求如图所示的图形的周长。

(单位:厘米)练习如图所示,求图形的周长。

(单位:厘米)典型例题三(其他方法求复杂图形的周长)例3 下图中的阴影部分BCGF是正方形,线段FH长28厘米,线段AC长34厘米,则长方形ADHE的周长是多少厘米?练习如图所示,长方形ABCD被线段EG,HF分割成4个更小的长方形,已知长方形AEOH的周长为18厘米,CGOF的周长为16厘米,BFOE的周长为26厘米,求长方形ABCD的周长和长方形DHOG的周长。

课后巩固1.如图所示是由2个正方形和1个三角形组成的图形,线段长度见图中所标注,求该图形的周长。

(单位:厘米)2.如图所示,正方形ABCD的边长是6厘米,过正方形内的两点画直线,可把正方形分成9个小长方形。

这9个小长方形的周长之和是多少厘米?3.如图所示,是一个机器零件的侧面图,图中每一条最短线段长5厘米,这个零件高30厘米,求这个零件侧面的周长。

4.如图所示,在长方形ABCD中,EFGH是正方形。

已知AF的长为11厘米,HC的长为8厘米,求长方形ABCD的周长。

5.根据图中已标出线段的长度求如图所示图形的周长。

(单位:厘米)6.如图所示,用8个相同的长方形板砌成一个正方形边框。

巧求周长知识点总结一、周长的概念周长是指一个形状的边界长度,通常用符号P表示。

它是一个重要的几何测量值,可以帮助我们理解和描述各种形状的大小和特性。

周长的概念涉及到几何图形的各边的长度之和,可以帮助我们在数学中进行各种计算和比较。

在计算周长时,我们需要注意以下几点:1. 测量单位:周长的单位通常和长度单位相同,如厘米、米、英寸等。

2. 精确度:在实际计算中,周长可以是一个整数,也可以是一个小数,需要根据具体情况适当处理。

3. 精确性:在实际测量中,为了准确计算周长,我们需要使用准确的测量工具和方法,以确保得到准确的结果。

二、周长的计算方法在计算周长时,我们需要根据具体的形状和维度进行计算。

下面我们将针对几种常见的形状,介绍它们的周长计算方法。

1. 矩形的周长计算矩形是一个有四个直角的四边形,它的周长可以通过以下公式计算:P = 2 * (长 + 宽)其中,长和宽分别表示矩形的两个相邻边的长度。

根据这个公式,我们可以轻松计算出矩形的周长。

2. 正方形的周长计算正方形是一个具有四条相等边的矩形,它的周长可以通过以下公式计算:P = 4 * 边长其中,边长表示正方形的任意一条边的长度。

通过这个公式,我们可以快速得到正方形的周长。

3. 圆的周长计算圆是一个没有角的闭合曲线,它的周长通常被称为圆周长,可以通过以下公式计算:P = 2 * π * 半径其中,半径表示圆心到圆周上任意一点的距离,π表示圆周长与直径的比值,约为3.1415926。

通过这个公式,我们可以计算出圆的周长。

4. 三角形的周长计算三角形是一个有三条边的多边形,它的周长可以通过以下公式计算:P = 边1 + 边2 + 边3其中,边1、边2和边3分别表示三角形的三条边的长度。

通过这个公式,我们可以得到三角形的周长。

5. 其他形状的周长计算除了以上介绍的形状之外,还有许多其他形状,如椭圆、多边形等,它们的周长计算方法也各不相同。

在实际计算中,我们需要根据具体的形状和特性进行计算,以得到准确的周长值。

三年级奥数专题-巧求周长巧求周长(一)专题简析:一个图形的周长是指围成它的所有线段的长度和.我们已经学会了求长方形、正方形这些标准图形的周长,那么怎样运用长方形、正方形的周长计算公式,巧妙地求一些复杂图形的周长呢?对于一些不规则的比较复杂的几何图形,要求它们的周长,我们可以运用平移的方法,把它转化为标准的长方形或正方形,然后再利用周长公式进行计算.将一个大长方形或正方形分割成若干个长方形和正方形,那么图形周长就会增加几个长或宽;反之,将若干个小长方形或正方形合成一个大长方形或正方形,图形周长就会减少几个长或宽.例题1 下图是一个楼梯的侧面图,求此图形的周长.思路导航:如果把每层台阶的宽度向上移到和最上层台阶同样高的地方,把每层台阶的高度向右移到和最下层的台阶长度一致的地方(如下图),这样楼梯侧面图就转化为一个长方形,然后我们利用长方形周长计算公式求出此图形的周长.(2+3)×2=10米.练 习 一1,下图是一个楼梯的侧面,如果在阶梯上铺地毯,要计算地毯的长度,可以怎样测量?3米2米3米2米2,如下图所示,小明和小玲同时从学校到少儿书店,小明沿A 路线行走,小玲沿B 路线行走.如果两人速度一样,谁先到少儿书店?为什么?3,下图是一个“凹”字形的花园,求花园的周长.(单位:米)例题2 下图是由6个边长2厘米的正方形拼成的,这个图形的周长是多少厘米?思路导航:这题我们可以用平移的方法将它转化为一个长方形,如下图:A12123060这个长方形的长含有4个小正方形的边长,长为2×4=8厘米;宽含有2个小正方形的边长,宽为2×2=4厘米.这个长方形的周长为:(2×4+2×2)×2=24厘米.练习二1,下图是由5个边长为3厘为的正方形组成的图形,求此图形的周长.2,下图是由6个边长为2厘米的正方形组成的,求此图形的周长.3,用24个边长是1厘米的正方形拼成一个长方形,这个长方形的周长是多少厘米?例题 3 两个大小相同的正方形拼成一个长方形后,周长比原来两个正方形周长的和减少了6厘米.原来一个正方形的周长是多少厘米?思路导航:根据题意,画出下图.当两个正方形拼成一个长方形时,组成两个正方形的8条边就减少了2条,而已知两条边的和是6厘米,那么一条边长就是6÷2=3厘米.所以,原来正方形的周长是:3×4=12厘米.练习三1,把两个大小相同的正方形拼成一个长方形后,周长比原来两个正方形的周长和减少10厘米.原来一个正方形的周长是多少?2,把一个正方形剪成两个大小相同的长方形后,两个长方形的周长和比原来正方形的周长增加28分米.原来正方形的周长是多少?3,把边长是48厘米的正方形剪成三个同样大小的长方形,算一算,每个长方形的周长是多少厘米?例题4 一个正方形,边长是5厘为,将9个这样的正方形如下图一样拼成一个大正方形,问:拼成的大正方形的周长是多少?思路导航:从图上可以看出,9个小正方形拼成的大正方形共有3排,每排由3个小正方形组成.已知小正方形的边长是5厘米,所以大正方形的边长就是5×3=15厘米,大正方形的周长就是15×4=60厘米.练习四1,把16个边长为3厘米的小正方形拼成一个大正方形,这个大正方形的周长是多少厘米?2,把6个边长为4厘米的小正方形如下图拼成一个长方形,这个长方形的周长为多少厘米?3,把6个长为3厘米、宽为2厘米的小长方形如下图拼成一个大长方形,这个大长方形的周长是多少?例题5 将一张边长为36厘米的正方形纸,剪成4个完全一样的小正方形纸片,这4个小正方形周长的和比原来的正方形周长增加了多少厘米?思路导航:将边长36厘米的正方形,沿竖直方向剪一刀,周长的和就比原来大正方形周长增加2个边长;再沿水平方向剪一刀,又增加2个边长,一共增加2×2个边长.所以这4个小正方形周长的和比原来的正方形周长增加了36×4=144厘米.练习五1,将一张边长为12厘米的正方形纸,剪成4个完全一样的小正方形,那么这4个小正方形周长之和比原来的大正方形的周长增加了多少厘米?2,把一个边长为20厘米的正方形,如下图剪成6个完全一样的小长方形,这6个小长方形周长的和与原来的正方形相比,增加了多少厘米?3,将一个长为8分米,宽为6分米的长方形如下图剪成6个完全一样的小长方形,这6个小长方形周长之和比原来的正方形周长增加了多少分米?第三十六周巧求周长(二)专题简析:在解答比较复杂的关于长方形、正方形周长计算的问题时,生搬硬套公式往往行不通,这时灵活地运用所学知识在解题中显得相当的重要.解答稍复杂的有关长方形、正方形周长的问题,首先要仔细观察,认真思考,想想已知条件和要求问题之间有什么联系,应该先求什么,再求什么,然后灵活运用长方形、正方形周长公式进行计算.例题1 把长130厘米的铁丝围成一个长方形,接头处重合2厘米,要使长比宽多18厘米,长和宽各是多少厘米?思路导航:把长130厘米的铁丝围成一个长方形,去掉接头处重合的2厘米,可知围成的长方形的周长为130-2=128厘米.因为长方形的周长=(长+宽)×2,所以长与宽的和为128÷2=64厘米.又因为题目中还告诉长与宽的差为18厘米,因此这道题可以转化为和差应用题来解.13-2=128厘米128÷2=64厘米长:(64+18)÷2=41厘米宽:(64-18)÷2=23厘米练习一1,如图:已知这个长方形的周长为38厘米,阴影部分为正方形,求长方形的长和宽.5厘米2,小华家给长方形的院子装上了篱笆墙,由于门宽2米,所以篱笆墙共长16米,而这个长方形的宽是长的一半.长和宽各是多少米?3,一个周长为20厘米的正方形,从中间剪开成为两个大小相等的长方形.这两个长方形周长共多少厘米?例题2 一根铁丝长80厘米,围成一个边长为8厘米的正方形,余下的铁丝围成一个长为14厘米的长方形.这个长方形的宽是多少厘米?思路导航:要求长方形的宽是多少,必须先求出这个长方形的周长是多少,也就是这根铁丝余下的长度.(1)正方形的周长:8×4=32厘米(2)长方形的周长:80-32=48厘米(3)长方形的宽:48÷2-14=10厘米练习二1,一根铁丝长100厘米,围成一个边长为10厘米的正方形,余下的铁丝围成一个宽为10厘米的长方形.这个长方形的长是多少厘米?2,一根绳子长78厘米,围成一个长12厘米,宽9厘米的长方形,余下的围成一个正方形.这个正方形的边长是多少厘米?3,一根铁丝围成一个边长为7厘米的正方形,余下的正好围成一个长为12厘米、宽为10厘米的长方形.这根铁丝长多少厘米?例题3 一个长方形的周长是正方形的2倍,正方形的边长与长方形的宽都是4厘米.长方形的长是多少厘米?思路导航:根据长方形的周长是正方形的2倍,我们就应先求出正方形的周长,然后根据它们之间的关系,求出长方形的周长,再求出长方形的长.(1)正方形的周长:4×4=16厘米(2)长方形的周长:16×2=32厘米(3)长方形的长:32÷2-4=12厘米.练习三1,一个长方形的周长是正方形的4倍,正方形边长与长方形的宽为6厘米.长方形长多少厘米?2,一个长方形的周长是正方形的2倍,正方形的边长与长方形的宽为10厘米.长方形的长是多少厘米?3,一张长方形纸,长28厘米,宽15厘米,剪下一个最大的正方形后,余下的长方形纸周长是多少?例题4 三个同样大小的长方形正好拼成一个正方形,正方形的周长是48厘米,求每个长方形的周长.思路导航:要求每个长方形的周长必须先求出每个长方形的长和宽,长方形的长正好是正方形的边长,宽是把正方形的边长平均分成3份,其中的1份,根据正方形的周长是48厘米,可求出它的边长为48÷4=12厘米,那么长方形的周长是(12+4)×2=32厘米.练习四1,四个同样大小的长方形正好拼成一个正方形,正方形的周长为64厘米,长方形周长是多少?2,六个同样大小的长方形正好拼成一个如下图的正方形,正方形周长为48厘米,每个长方形周长是多少?3,明明用学具盒里的三个同样大小的长方形拼成了一个大长方形,已知大长方形的周长是60厘米,长是宽的4倍,求小长方形的周长.例题5 一张长方形的纸,长是28厘米,宽是15厘米,先剪下一个最大的正方形,再从余下的纸片中,再剪下一个最大的正方形.最后余下的长方形周长是多少?思路导航:根据题中的要求,我们可以画出一张示意图.观察图形,我们发现:第一次剪下的以宽为标准的边长为15厘米的正方形,这时长边还剩下28-15=13厘米;第二次剪下的以长边剩下的13厘米为边长的正方形,这时最后剩下的长方形宽是15-13=2厘米,长为13厘米,即周长是:(13+2)×2=30厘米.练 习 五1,一张长为25厘米,宽为10厘米的长方形,先剪下一个最大的正方形,余下的长方形的周长是多少?2,一张长方形纸,长为32厘米,宽为15厘米,先剪下一个最大的正方形,再从余下的纸片中,又剪下一个最大的正方形,最后余下的长方形周长是多少?3,下图甲、乙两图形,哪个图形的周长长些?28厘米15厘米第二次剪下第一次剪下。