初中美术_大自然之歌教学课件设计

- 格式:ppt

- 大小:8.89 MB

- 文档页数:24

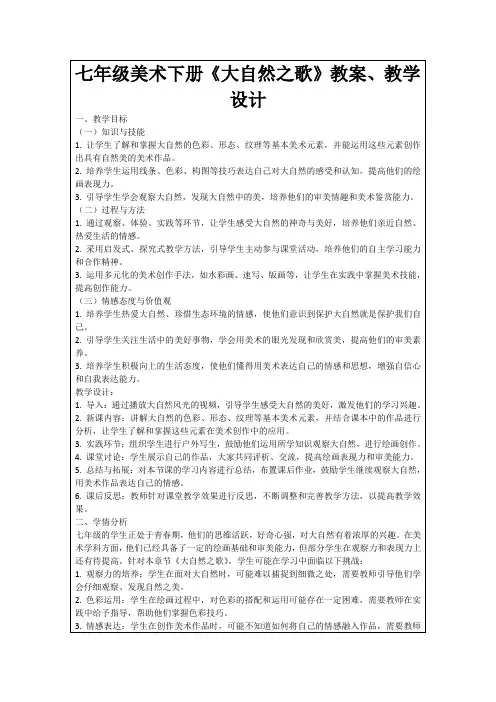

初中美术《大自然之歌》优质教案、教学设计教学设计:一、导入:让学生欣赏大自然色彩图片,感受大自然带来的美妙情感体验。

引出本节课的主题——色彩的魅力。

二、色彩基础知识:1.四季色彩特征:学生欣赏四季的图片,归纳每个季节的代表色和色彩特征。

2.三原色:明确红、黄、蓝三种颜色是三原色,它们可以调配出各种颜色。

3.间色:演示调制过程,让学生了解两种原色调和而成的颜色叫间色。

4.十二色相环:介绍十二色相环是研究色彩的重要手段和方式之一。

5.色彩三要素:介绍色相、明度、纯度三个要素,并演示明度、纯度变化。

三、色彩应用:1.同类色的搭配:让学生欣赏XXX的《湖》,指出画家用了哪些色彩,并明确同类色的搭配方式。

2.邻近色的搭配:让学生欣赏XXX的《异国风景》,指出画家运用的色彩,并介绍邻近色的搭配方式。

3.对比色的搭配:让学生欣赏XXX的《靠近突尼斯的圣热门》,指出画家运用的冷暖对比来表现景物,并介绍对比色的搭配方式。

4.互补色的搭配:让学生欣赏XXX的《红色的和谐》,介绍互补色的搭配方式。

本文介绍了绘画中色彩运用的一些基本知识。

画家在运用色彩时,大面积使用红色作为主调,并在左上角大胆地使用红色的互补色——绿色,以增强画面的艳丽程度。

此外,画面中还适当地穿插了黑色、黄色和蓝色等颜色,使画面更加丰富多彩。

在使用互补色搭配时,需要注意区分面积,以达到“万绿丛中一点红”的效果。

同时,还可以运用黑白灰进行调和搭配,或者降低补色的纯度。

在课堂中,老师提供了一些图片,让学生运用所学的色彩知识进行对比练。

最后,学生展示了自己的色彩练作品,并讲解了所使用的搭配。

教师对学生的作品进行了评价。

在本节课的小结中,教师希望学生能够将所学的色彩知识应用到生活研究中,为生活增添美丽的色彩。

下节课将继续研究色彩对比和色彩调和等知识。

板书设计:三原色:红黄蓝三间色:XXX。

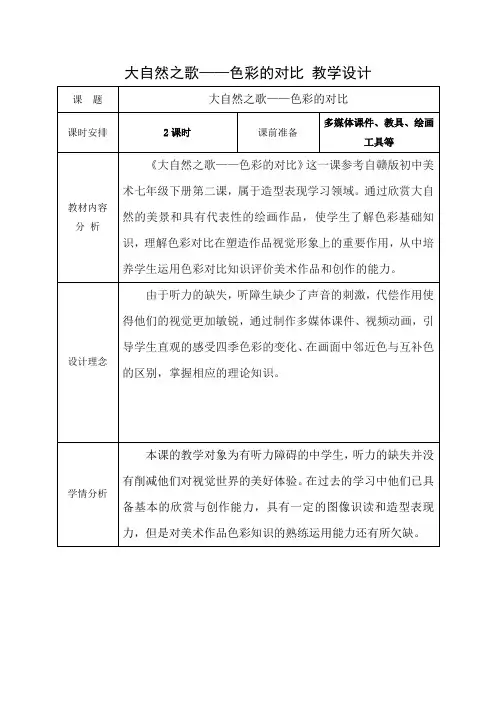

《大自然之歌》教学设计——义务教育课程标准实验教科书(江西美术出版社)14册第2课授课教师:王东君所在学校:海口市第一中学授课年级:初一年级课型:造型·表现教材分析大自然赐予人类生命,大自然是人类赖以生存的环境。

在全球环境日益恶化的今天,我们不仅要学会用优美的图画去赞美、歌颂它,还应该树立保护大自然优美环境的意识。

《大自然之歌》是义务教育课程标准实验教科书(江西美术出版社)14册第2课的内容,属于新课改方案所设计的“造型·表现”学习领域,同时也是学生认识、感受、理解自然美和艺术美的重要内容。

教材在呈现本课的知识点:色彩基础知识的同时,着意引发学生对色彩的关注,并通过对色彩的了解和感悟继而认识大自然美好,由此进入本课的教学中心——大自然之歌。

课中分别选用摄影图片与绘画作品以体现真实的造化之美与艺术的魅力,让学生感受真实与艺术的异同,形式多样的学生作业则为学生的艺术创作练习提供了参考,拓展了思路。

教学策略:“色彩是生命的象征,色彩是心灵的反映”。

新课程强调美术学习应注意培养学生的综合运用能力,不仅要从单纯的技能、技巧学习层面提高到美术文化学习的层面,更要注重对学生审美能力的培养和学习美术的兴趣,使教学与学习生活紧密结合,让学生主动积极地学,在学习中重点培养学生的创新精神和实践能力,以及自主性学习、综合性学习、探究性学习和合作性学习的能力。

初一学生经过小学六年美术课的学习和积淀,已经掌握了绘画中一些基本的技能技巧,同时,新教材增强了课程的开放性和弹性,在基于教材,而不拘泥于教材的基础上,为学生开创了一大块自由的空间,充分体现出学生的主体地位。

本节课教师利用朗诵的形式引导学生观察所展示的美丽图片,从而引导学生利用所学色彩分析名家作品,并在优美的音乐背景之中,为学生创设一种身临其境的感觉,让学生清晰地感受森林的美妙和无穷的魅力,激发出学生的想象力和创作欲望。

在展评作业环节,为了能够有效的利用课堂时间,并让学生清晰的欣赏作品,教师利用拍摄的方法记录学生的作品,再借助幻灯片呈现,并让作者本人讲解。

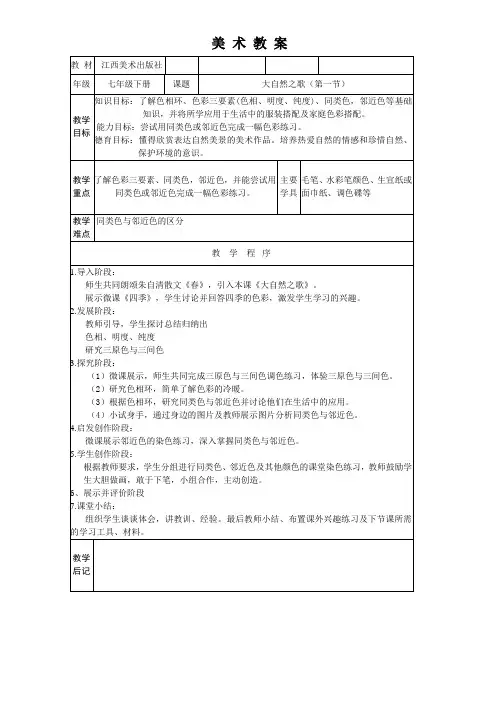

七年级美术下册《大自然之歌》教案设计七年级美术下册《大自然之歌》教案设计一、导课同学们,现在是什么季节?你眼中的夏天是什么颜色呢?谁还有不同感受?大家对色彩都有自己独特的理解。

其他季节又是什么颜色呢,下面各组同学可以尽情的挥洒色彩,表达你们心中对四季的想象或感受。

请各组派一名代表简单介绍本组作品。

看了同学们的作品,我仿佛感觉四季的色彩都流淌在心间。

那这无限的色彩感受都源自于哪里啊?源自大自然。

今天我们一起去探寻下大自然色彩的秘密,学习第二课大自然之歌。

二、新授(一)色彩基础知识 1、要探寻色彩的秘密, 先要知道什么是三原色,分别是?红黄蓝。

所有颜色都是从三原色的基础上调和派生出来的。

如果我们拿等量的红+黄会变成什么颜色?橙。

黄+蓝是绿。

蓝+红是紫,这是三间色。

再拿等量原色+间色,如红+橙就是红橙色,黄+橙是黄橙色。

复色就诞生了。

按照红橙黄绿青蓝紫的秩序排列起来就形成12色相环。

这里有个新名词“色相”,这是什么意思?色相就是指色彩的相貌,每一种色彩相貌都有自己的名字,如红黄紫等。

再继续混合临近两个色相呢?颜色越来越多,还会出现24色、48色相环。

色相环好比是色彩的大词典,是研究色彩的重要方式。

2、那围绕色相环,老师要提出几个问题:你觉得哪个颜色带给你温暖的感觉?哪个颜色让你感觉冷?(颜色会让人产生不同温度感觉,大部分红、橙色是暖色,蓝是冷色。

)同样面积的圆,视觉上哪个看起来更大?每个人色彩感觉不同,在空间感上,大多数人觉得暖色有前近和膨胀感,冷色有后退和收缩感。

3、产生这些冷暖、膨胀的心理感觉是因为什么不同?色相不同。

其实不仅是因为色相不同,还跟这个色相的明度、纯度有关。

通过课前的预习,色相、明度和纯度是?色彩三要素。

谁能用自己话来说说什么是明度?指色彩的深浅明暗程度。

纯度是指的?指色彩的鲜艳和纯净程度。

在色相环中咱们已经了解了色相的变化规律,一种色相的明度和纯度又是怎么变化的呢? 4、这个秘密需就要各组根据任务提示,通过自己的探究得出结论。

第2课大自然之歌-赣美版七年级美术下册教案课程目标通过学习本课内容,学生应该能够:•理解自然对人类的意义;•了解自然与艺术的关系;•学习绘画自然风景中的要素,如山水、树木、花草等;•掌握色彩运用和画笔技巧;•通过实践,提升自己的绘画技能和审美能力。

教学内容教学重点1.如何表现大自然的美丽和神奇;2.如何使用色彩和画笔表现大自然中的树木、花草、水流等元素。

教学难点1.如何通过细节刻画表现大自然中物体的特征,凸显其立体感;2.如何运用不同的色彩和画笔技巧,使作品更加生动、有趣。

教学过程1. 导入环节1.自然和艺术有什么关系?自然在艺术中有哪些表现?(让学生自由发挥,不断引导他们思考和讨论)2.欣赏《大自然之歌》的图片,介绍课程主题,引导学生感受自然的美丽和神奇之处。

2. 基础练习1.练习画水流:如何运用色彩、线条和质感细节表现水流的特点?2.练习画树木:如何运用色彩和线条表现树干、树叶、枝干等细节?3. 进阶实践1.绘画自然风景:利用已学习的技巧,画一幅自己喜欢的大自然风景图。

2.互相点评:让每个学生拿出自己的作品,让同桌互相欣赏、点评,提出建设性意见。

4. 总结1.引导学生总结本节课所学内容,结合作品,谈谈自己的收获和体会。

2.动员学生,积极参与下节课的学习。

课后作业1.收集一些自己喜欢的大自然风景的图片,同时为这些图片添加一些自己想表达的感受,以这些图片和文字做一个“自然画集”。

2.创作一幅自己心中的“理想世界”画作,通过画作表达自己对大自然的情感和思考。

参考文献1.王亚平. 绘画一日游[M]. 衢州师范学院出版社, 2018.2.赣美版七年级美术下册教材.。