第16课 三民主义的形成和发展(文科)

- 格式:ppt

- 大小:3.69 MB

- 文档页数:41

第16课三民主义的形成和发展一、三民主义:1、背景:(1)政治:改良救国方案的失败。

(2)经济:民族资本主义的发展(3)思想:革命知识分之队伍迅速壮大并把西方资产阶级的天赋人权、自由平等学说,作为革命的思想武器,大力宣传资产阶级革命思想。

(4)组织:革命团体的建立。

(5)个人努力:孙中山早期活动。

2、提出:1905年,孙中山同黄兴、宋教仁在日本东京组建了中国同盟会,在《中国同盟会总章》中,孙中山提出同盟会纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

不久又在《民报.发刊词》上,将这个纲领进一步阐发为以建立资产阶级民主共和国为目标的三民主义。

3、内容:民族主义即“驱除鞑虏,恢复中华”,就是用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治;民权主义指“创立民国”,就是通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国;民生主义即“平均地权”,主张核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享。

如何理解民族、民权和民生三大主义之间的关系?①民族主义是三民主义的政治前提。

②民权主义是三民主义政治纲领的核心,是政治革命的根本。

③民生主义是三民主义的补充和发展,是三民主义中最具思想特色的部分。

④民族、民权、民生三大主义之间是相互依存、相互影响、密不可分的。

4、评价:①涉及民族革命,政治革命,社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领,它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的愿望,推动资产阶级民主革命运动的发展。

在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞人民群众革命斗争的理论旗帜。

②三民主义是资产阶级比较完整但不够科学的民主革命纲领,民族主义不但没有明确反帝且具有狭隘性,民生主义没有提出彻底的土地革命纲领,是由资产阶级的软弱性和妥协性决定的,这就决定资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

5、实践和结果:①革命派与保皇派的论战,促进民主革命思想的传播(要不要推翻清政府,要不要实行民主政治,要不要改变封建土地制度);②指导辛亥革命1911年,辛亥革命爆发,建立了中华民国,推翻了清朝的封建统治。

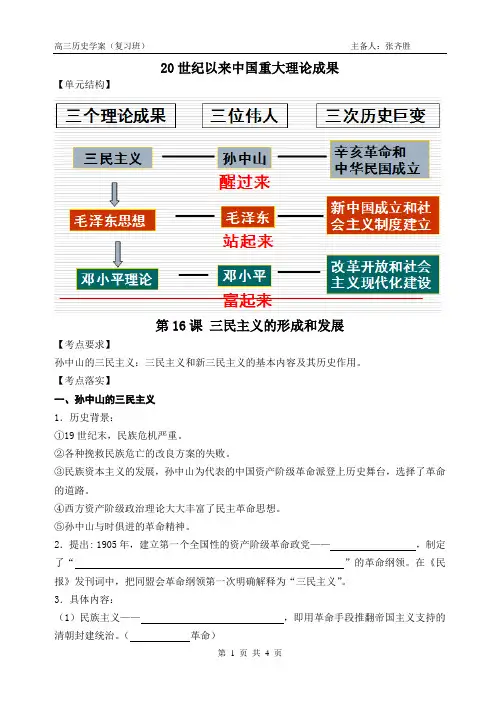

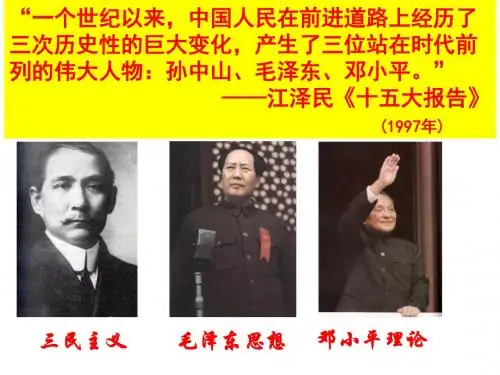

20世纪以来中国重大理论成果【单元结构】第16课三民主义的形成和发展【考点要求】孙中山的三民主义:三民主义和新三民主义的基本内容及其历史作用。

【考点落实】一、孙中山的三民主义1.历史背景:①19世纪末,民族危机严重。

②各种挽救民族危亡的改良方案的失败。

③民族资本主义的发展,孙中山为代表的中国资产阶级革命派登上历史舞台,选择了革命的道路。

④西方资产阶级政治理论大大丰富了民主革命思想。

⑤孙中山与时俱进的革命精神。

2.提出: 1905年,建立第一个全国性的资产阶级革命政党——,制定了“”的革命纲领。

在《民报》发刊词中,把同盟会革命纲领第一次明确解释为“三民主义”。

3.具体内容:(1)民族主义——,即用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治。

(革命)(2)民权主义——创立民国,即进行政治革命,推翻,建立资产阶级共和国。

民权主义是孙中山三民主义思想核心,是“政治革命”根本。

它从理论上解决了革命派迫切需要解决的夺取政权与建立政权的问题。

(革命)(3)民生主义——,是孙中山所主张的社会革命,具体办法是:核定全国地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享,做到“家给人足”。

民生主义是孙中山用以解决土地问题纲领。

(资产阶级土地纲领)(革命)4.评价:(1)进步性:是比较完整的纲领;表达了资产阶级在政治、经济上的利益和要求;反映了中国人民实现民族独立和民主权利的愿望;是革命的重要理论指导。

(推动了资产阶级民主革命运动的发展,实现了20世纪中国历史的第一次巨变。

)(2)局限性:三民主义没有明确提出的要求,也没有彻底的土地革命纲领。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

5.实践活动:①辛亥革命:1911年,辛亥革命爆发,推翻了清朝的封建统治,建立中华民国。

②法制建设:1912年,颁布《》,确认国家主权属于全体国民,国民在政治上一律平等。

③捍卫共和:孙中山先后领导发动了“二次革命”“护国运动”和两次“护法运动”。

5.掌握提取材料信息的方法(见14课学案)

6.掌握解释和评价历史事物的方法(今后会印发出来) 7.提高写作能力(多训练和体会)。

随着评卷的改革,过去粗糙野蛮的采点评分法会逐渐退出历史舞台,而随着采意评分的不断完善,对考生的遣词造句、行文逻辑等要求会越来越高。

就当前的情况来,尽管考生写出一篇结构完整、逻辑严密的答案并不会另外加分,但如前文所述,凡是能够朝这方面努力的考生,他们得满分的几率还是会远远超过其他学生。

因此,加强对基本历史概念的掌握,加强对论文表述能力的训练仍是广大学生要苦练的基本功。

首先要正确书写历史概念。

牢记历史概念.避免写错别字,既是历史的基本功,也是文字水平的基本功。

其次,回答问题的时候要沿着一定的思路来进行。

面对一个问题,同学们可能马上会想到很多的知识点,但不要急于下笔,要理清楚各知识点的逻辑关系,按照一定的线索来回答问题,这样有利于把所有的知识点都毫无遗漏地呈现出来。

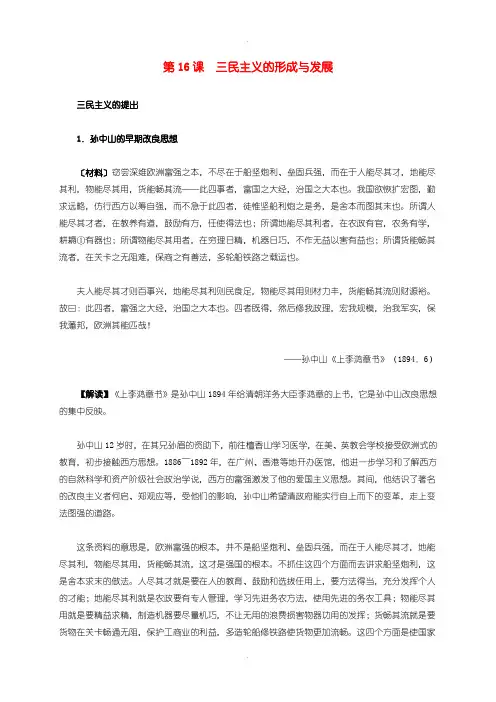

第16课三民主义的形成与发展三民主义的提出1.孙中山的早期改良思想〔材料〕窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流──此四事者,富国之大经,治国之大本也。

我国欲恢扩宏图,勤求远略,仿行西方以筹自强,而不急于此四者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图其末也。

所谓人能尽其才者,在教养有道,鼓励有方,任使得法也;所谓地能尽其利者,在农政有官,农务有学,耕耨①有器也;所谓物能尽其用者,在穷理日精,机器日巧,不作无益以害有益也;所谓货能畅其流者,在关卡之无阻难,保商之有善法,多轮船铁路之载运也。

夫人能尽其才则百事兴,地能尽其利则民食足,物能尽其用则材力丰,货能畅其流则财源裕。

故曰:此四者,富强之大经,治国之大本也。

四者既得,然后修我政理,宏我规模,治我军实,保我藩邦,欧洲其能匹哉!──孙中山《上李鸿章书》(1894.6)【解读】《上李鸿章书》是孙中山1894年给清朝洋务大臣李鸿章的上书,它是孙中山改良思想的集中反映。

孙中山12岁时,在其兄孙眉的资助下,前往檀香山学习医学,在美、英教会学校接受欧洲式的教育,初步接触西方思想。

1886~1892年,在广州、香港等地开办医馆,他进一步学习和了解西方的自然科学和资产阶级社会政治学说,西方的富强激发了他的爱国主义思想。

其间,他结识了著名的改良主义者何启、郑观应等,受他们的影响,孙中山希望清政府能实行自上而下的变革,走上变法图强的道路。

这条资料的意思是,欧洲富强的根本,并不是船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流,这才是强国的根本。

不抓住这四个方面而去讲求船坚炮利,这是舍本求末的做法。

人尽其才就是要在人的教育、鼓励和选拔任用上,要方法得当,充分发挥个人的才能;地能尽其利就是农政要有专人管理,学习先进务农方法,使用先进的务农工具;物能尽其用就是要精益求精,制造机器要尽量机巧,不让无用的浪费损害物器功用的发挥;货畅其流就是要货物在关卡畅通无阻,保护工商业的利益,多造轮船修铁路使货物更加流畅。

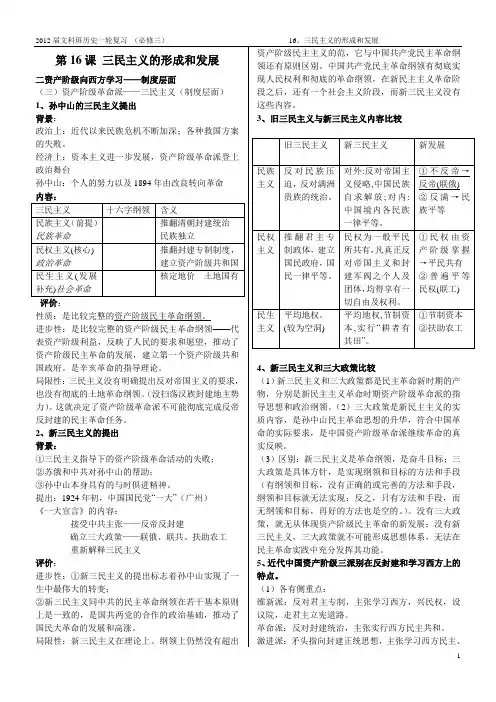

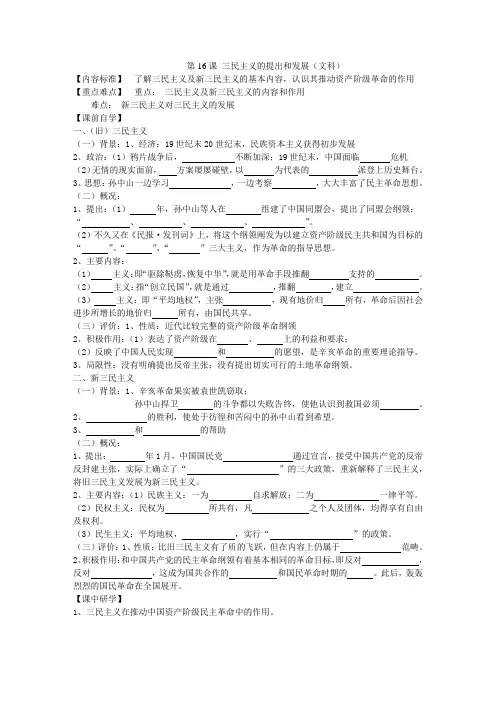

第16课三民主义的提出和发展(文科)【内容标准】了解三民主义及新三民主义的基本内容,认识其推动资产阶级革命的作用【重点难点】重点:三民主义及新三民主义的内容和作用难点:新三民主义对三民主义的发展【课前自学】一、(旧)三民主义(一)背景:1、经济:19世纪末20世纪末,民族资本主义获得初步发展2、政治:(1)鸦片战争后,不断加深;19世纪末,中国面临危机(2)无情的现实面前,方案屡屡碰壁,以为代表的派登上历史舞台。

3、思想:孙中山一边学习,一边考察,大大丰富了民主革命思想。

(二)概况:1、提出:(1)年,孙中山等人在组建了中国同盟会,提出了同盟会纲领:“、、、”。

(2)不久又在《民报·发刊词》上,将这个纲领阐发为以建立资产阶级民主共和国为目标的“”、“”、“”三大主义,作为革命的指导思想。

2、主要内容:(1)主义:即“驱除鞑虏,恢复中华”,就是用革命手段推翻支持的。

(2)主义:指“创立民国”,就是通过,推翻,建立。

(3)主义:即“平均地权”,主张,现有地价归所有,革命后因社会进步所增长的地价归所有,由国民共享。

(三)评价:1、性质:近代比较完整的资产阶级革命纲领2、积极作用:(1)表达了资产阶级在、上的利益和要求;(2)反映了中国人民实现和的愿望,是辛亥革命的重要理论指导。

3、局限性:没有明确提出反帝主张;没有提出切实可行的土地革命纲领。

二、新三民主义(一)背景:1、辛亥革命果实被袁世凯窃取;孙中山捍卫的斗争都以失败告终,使他认识到救国必须。

2、的胜利,使处于彷徨和苦闷中的孙中山看到希望。

3、和的帮助(二)概况:1、提出:年1月,中国国民党通过宣言,接受中国共产党的反帝反封建主张,实际上确立了“”的三大政策,重新解释了三民主义,将旧三民主义发展为新三民主义。

2、主要内容:(1)民族主义:一为自求解放;二为一律平等。

(2)民权主义:民权为所共有,凡之个人及团体,均得享有自由及权利。

(3)民生主义:平均地权,,实行“”的政策。