三民主义的形成和发展

- 格式:docx

- 大小:26.30 KB

- 文档页数:1

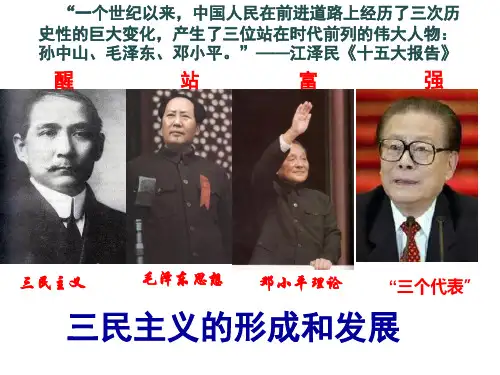

高中历史重要考点:三民主义的形成和发展一、三民主义:1、背景:(1)政治:民族危机不断加深,旧的救国方案屡屡碰壁。

(2)经济:民族资本主义发展,资产阶级革命派登上政治舞台。

(3)思想:学习西方资产阶级政治理论,受林肯民有民治民享思想启迪,考察西方政治制度、经济生活和社会现状,吸取欧美贫富悬殊的教训。

孙中山还受法国自由平等博爱思想影响,欣赏达尔文进化论、马克思《资本论》、美国亨利•乔治的“单税社会主义”思想。

受到儒家天下为公的大同思想、唐朝民族和睦思想、黄宗羲等反君主专制思想、洪秀全均田思想的影响。

以知难行易作为哲学理论基础,在民主革命实践中不断融铸创新。

今者中国以千年专制之毒而不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。

……然欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽,社会革命其将不远。

……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——1905年孙中山《民报•发刊词》2、标志和内容:1905年提出同盟会纲领,并在《民报•发刊词》上阐发。

三民主义思想内涵地位局限民族主义(民族革命)驱除鞑虏恢复中华:以革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治前提没有明确的反帝要求民权主义(政治革命)创立民国:推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国核心民生主义(社会革命)平均地权:核定地价,增涨地价归国家所有补充不是彻底的土地纲领,没有实行3、评价:①积极:是比较完备的资产阶级民主革命纲领。

集中反映了资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民争取民族独立和民主权利的愿望,是辛亥革命的指导思想。

迅速成为先进政治思想的主流和反帝反封建及救亡图存革命斗争的纲领。

②局限:带有明显的时代局限和阶级局限,没有明确的反帝要求,没有彻底的土地革命纲领。

因此难以完成反帝反封建的革命任务。

(根源是资本主义发展不充分,资产阶级具有软弱性妥协性。

)在宣传上重民族主义轻民权主义。

4、实践:① 1911年辛亥革命,推翻封建帝制。

人教版高中历史必修三:三民主义的形成和发展一、三民主义的提出1、背景(1)经济:民族资本主义发展。

(2)政治:民族危机进一步加深,各派救国方案失败。

(3)思想:随着新式学堂和留学教育的发展,资产阶级革命思想传播,革命知识分之队伍迅速壮大。

(4)阶级:以孙中山为首的资产阶级革命派登上历史舞台。

(5)个人:孙中山的个人努力。

2、提出(1)1905年孙中山在中国同盟会纲领中提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

(2)孙中山在《民报·发刊词》把同盟会的纲领进一步阐发为“民族、民权、民生”三大主义。

3、内容(1)民族主义纲领:驱除鞑虏,恢复中华含义:用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治地位:前提(2)民权主义纲领:创立民国含义:通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国地位:核心(3)民生主义纲领:平均地权含义:核定地价,现有地价归原主所有,增涨的地价归国家所有,由国民共享地位:补充和发展4、评价(1)进步性①它是孙中山受到美国林肯的“民有、民治、民享”思想启迪,涉及民族革命、政治革命和社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

②它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,是辛亥革命的重要理论指导。

(2)局限性三民主义没有提出明确的反帝口号,没有彻底的土地革命纲领,具有明显的时代和阶级局限性。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

二、三民主义的实践1、领导辛亥革命,推翻帝制2、颁布《临时约法》,维护民主共和3、捍卫民主共和的斗争(如二次革命,护国运动,护法运动等)三、旧三民主义发展为新三民主义1、背景(1)资产阶级革命活动的历史教训(捍卫民主共和斗争的失败)(2)接受苏俄共产国际和中共的帮助,实行三大政策(3)孙中山本身具有的与时俱进的精神,认识到旧三民主义的局限性(4)俄国十月革命的影响2、新三民主义(1)提出1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,大会通过了《中国国民党全国代表大会宣言》,接受中国共产党的反帝反封建主张,实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,把“旧三民主义”发展成为“新三民主义”。

一、三民主义思想形成的背景例1 孙中山曾提及,1895年广州起义失败时,“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道”;到1900年惠州起义失败,“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士且多为吾人扼腕叹惜”。

人们对革命党人态度发生变化的主要原因是( )A.维新变法运动失败 B.对清政府失去信心C.义和团运动的兴起 D.革命党人势力壮大解析 注意态度变化的时间:1895年与1900年。

从甲午战败到八国联军侵华,清政府妥协退让、无能,人们对清政府丧失了信心,对革命党态度也发生了变化。

答案 B点拨 这道题目属于因果关系型选择题,它的特点一是题干列出了某一历史结果,备选项列出的是原因,常出现的标志性词语有“原因是”“目的”“是为了”等。

解答方法:①采取时间顺序的方法判断因果关系,时间在前者一定是因。

②运用基本理论的推理得出答案,如客观存在决定主观意识,那么客观存在就是因,主观意识是果。

③类似的还有生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等;同学们利用这些基本理论就比较容易作出判断。

二、三民主义的内涵例2 列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。

列宁具体指的是孙中山的( )A.民族主义思想 B.民权主义思想C.民生主义思想 D.国民革命思想解析 “防止资本主义的愿望”是指孙中山想在政权建立后,企图解决其它资本主义国家建立制度后出现贫富分化的弊端。

这就是他所设计的资本主义经济纲领,也就是民生主义。

答案 C点拨 这道题目属于材料型选择题。

三民主义的形成和发展

材料一①至于民权主义,就是政治革命的根本。

将来民族革命实行以后,现在的恶劣政治固然可以一扫而尽,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去。

②中国数千年来都是君主专制政体,这种政体,不是平等自由的国民所堪受的。

要去这政体,不是专靠民族革命可以成功……研究政治革命的工夫,煞费经营。

至于着手的时候,却是同民族革命并行。

③我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,并不是把来分作两次去做。

讲到那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。

照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命。

——孙中山《在东京<民报>创刊

周年庆祝大会上的演说》材料二④关于民权一方面的方法……第一个是选举权。

现在世界上所谓先进的民权国家,普遍的只实行这一个民权。

专行这一个民权,在政治之中是不是够用呢?专行这一个民权,好比是最初次的旧机器,只有把机器推到前进的力,没有拉回来的力。

⑤现在新式的方法,除了选举权之外,第二个就是罢免权。

人民有了这个权,便有拉回来的力。

这两个权是管理官吏的,人民有了这两个权,对于政府之中的一切官吏,一面可以放出去,一面又可以调回来,来去都可以服从人民的自由……国家除了官吏之外,还有什么重要东西呢?其次的就是法律。

所谓有了治人,还要有治法。

⑥人民要有什么权,才可以管理法律呢?如果大家看到了一种法律,以为是很有利于人民的,便要有一种权,自己决定出来,交到政府去执行。

关于这种权,叫作创制权,这就是第三个民权。

⑦若是大家看到了从前的旧法律,以为是很不利于人民的,便要有一种权,自己去修改,修改好了之后,便要政府执行修改的新法律,废止从前的旧法律。

关于这种权,叫作复决权,这就是第四个民权。

人民有了这四个权,才算是充分的民权;能够实行这四个权,才算是彻底的直接民权。

——摘编自孙文讲演、中国国民党中央执行委员会编辑《民权主义》1924年版

①指出了政治革命的根本是实现民权主义;②指出了推翻君主专制政体不能只靠民族革命;③表明推翻君主专制政体有双重意义,建立民主立宪政体是政治革命的结果;④⑤⑥⑦阐述了民权的内涵,即选举权、罢免权、创制权、复决权,并指出只有真正实现这四种权利才是彻底的直接民权。

两则材料展现了孙中山对民权的认识逐渐具体和深入,关于民权主义的内涵变化也是旧三民主义发展为新三民主义的集中体现,凸显时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等学科核心素养。

【问题设置】

(1)根据材料一,概括孙中山民权主义的内容。

(2)根据材料一、二,指出孙中山民权主义内容的变化,并结合所学知识对这一变化进行简要评析。

第1页共1页。