广府文化

- 格式:docx

- 大小:30.86 KB

- 文档页数:22

广府文化的景点

广府文化是中国传统文化的重要组成部分,它源远流长,具有丰富的历史和文化内涵。

下面是一些广府文化的景点,值得游客前往。

1. 陈家祠:位于广州市的中心地带,是广府文化的代表性建筑之一,也是中国南方最大的古代民居之一。

它是一座典型的客家围屋,建筑风格华丽精美,是了解广府文化的重要窗口。

2. 茂名海印寺:位于广东省茂名市,是中国南方著名的佛教名刹之一。

寺庙建筑气势宏伟,寺内藏有大量佛教文物和艺术珍品,是了解广府佛教文化的重要场所。

3. 广府古城:位于佛山市,是一个历史文化名城。

城内保存有大量的明清建筑和古代文化遗址,是了解广府古代城市文化和历史的重要场所。

4. 越秀公园:位于广州市,是广州市内最大的公园之一。

公园内有大量的古建筑和文化景观,如芳草地、花坛、石桥等,是了解广府园林文化的重要场所。

5. 世界之窗:位于深圳市,是一个以全球各大文化景观为主题的主题公园。

其中包括广府文化馆,展示了广府文化的历史、文化和艺术等方面的内容,是了解广府文化的重要场所。

以上是一些广府文化的景点,游客可以到这些地方了解广府文化的历史、文化和艺术等方面的内容,深入了解广府文化的内涵和魅力。

- 1 -。

广府文化的传承和发展调查报告广府文化是中国南方地区一种重要的地方文化,它源远流长,承载着丰富的历史和文化底蕴。

在当今社会,随着社会经济的发展和文化多元化的进程,广府文化的传承和发展显得尤为重要。

广府文化以其独特的饮食、建筑、语言、传统节日等方面独具特色,深受人们喜爱。

然而,随着时代的变迁,广府文化在传承和发展过程中也面临着许多挑战和困难。

因此,本文将对广府文化的传承和发展进行深入调查和分析,探讨如何更好地传承和发展广府文化。

一、广府文化的概述广府文化是指广东省佛山市、广州市和珠海市等地区的文化,以粤菜、客家菜、岭南建筑等为代表,具有浓厚的地方特色。

广府文化形成的历史悠久,可以追溯到唐代,至今已有千余年的历史。

广府文化以其独特的习俗、传统节日、方言等方面在南方地区有着广泛的影响,被誉为中国的“大南方文化”。

二、广府文化的传承与发展1.广府文化的传承广府文化的传承主要体现在以下几个方面:一是家庭传统文化的传承。

在广府地区,家庭是文化传承的最重要场所,父辈们会将自己的文化传统、价值观念传承给子辈,使广府文化代代相传;二是社会团体的传承。

广府地区有许多文化团体和传统社团,它们在传承广府文化方面发挥着重要作用,通过举办各种文化活动和传统节日,使广府文化得以传承;三是学校教育的传承。

广府地区的学校会在课程设置和课外活动中注重广府文化的传承,使学生能够在学校中接触到广府文化,增强文化自信心。

2.广府文化的发展随着社会经济的发展和文化多元化的进程,广府文化也在不断发展壮大。

一是文化产业的发展。

近年来,广府地区大力发展文化产业,成立了许多文化企业和机构,推动广府文化在当代社会中的发展;二是传统技艺的振兴。

广府地区有许多传统手工艺技艺,如陶瓷、木雕、银器等,这些技艺正逐渐被重新挖掘和传承,为广府文化的发展注入新的活力;三是文化教育的推广。

广府地区的文化教育水平逐渐提高,各种文化课程和活动逐渐普及,为广府文化的传承和发展打下了良好基础。

广府文化发展史广府文化是指广东省广府地区的地域文化,是中国南方地区的重要文化之一。

广府文化是广东文化的重要组成部分,也是华南地区独特的地域文化。

广府文化的发展历史悠久,经历了多个阶段。

广府文化的起源可以追溯到秦汉时期,当时的广府地区就已经有了独特的文化特点。

随着时间的推移,广府地区的文化逐渐形成,并在唐宋时期达到了鼎盛时期。

在这个时期,广府地区的文化得到了充分的发展,广府文化的特点也逐渐显现出来。

广府文化的发展受到了多种因素的影响,其中最重要的是地理环境和民族文化的融合。

广府地区地处珠江三角洲,交通便利,自古就是商贸繁荣的地区。

这种地理环境为广府文化的发展提供了良好的条件。

同时,广府地区还是汉族、客家族等多个民族的聚居地,不同民族的文化在广府地区相互融合,形成了独特的广府文化。

广府文化的特点之一是注重家庭和社区。

在广府地区,家庭是最基本的社会单位,家庭关系十分重要。

广府人注重家族观念,尊重长辈,重视家庭和睦。

社区在广府文化中也占据着重要地位,社区是广府人交流、互助的重要场所。

在社区中,人们会举办各种社会活动,如祭祀、庙会等,这些活动不仅丰富了人们的生活,也促进了社会的和谐发展。

广府文化的另一个特点是注重教育和礼仪。

广府人对教育非常重视,崇尚读书教育,注重培养子女的品德和学问。

在广府地区,教育机会普及,书院、私塾随处可见。

礼仪是广府文化的重要组成部分,广府人注重礼仪,注重人际关系的和谐。

在广府地区,人们会遵循一定的礼仪规范,如拜年、结婚等,这些礼仪活动不仅体现了广府人的传统文化,也维系了社会秩序。

广府文化还注重艺术和文学。

广府地区是文艺繁荣的地方,广府人喜欢音乐、舞蹈、戏曲等艺术形式。

广府音乐以梆子、木鱼等为主要乐器,节奏独特,富有南方地域特色。

广府地区还出产了许多优秀的文学作品,如《红楼梦》等,这些作品反映了广府人的生活、思想和情感,对中国文学产生了重要影响。

广府文化的发展至今,仍然保持着其独特的魅力。

一、广府民系岭南地区是古代百越民族聚居之所,被当时统治者称为“蛮夷”之地。

古书上所谓狼、僮、徭、獠、俚、蛋等,多为对百越诸族的蔑称。

在漫长的历史岁月里,百越古族有的与中原汉族移民融合,自成体系,有的演变、发展,生存到今,形成了岭南地区的少数民族与三大民系,展示了特异的人文风貌。

直到解放后,广东仍有七个少数民族聚居,即:黎、瑶、壮、苗、满、回、畲族,并有百万风格特异的“水上居民”( 即古书上所谓的“蛋民”) 。

在汉民族中,又明显构成了广府、客家、福佬三个民系,各有不同的方言和习俗,使岭南民俗更为丰富多彩,绰约多姿,具有一种神秘而又迷人的魅力。

广西有11 个主要的少数民族聚居,即壮、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬族,汉族有桂柳话、粤语、客家话、平话、湖南话、福建话六大方言,以及“水上居民”。

不同民族、民系的居民群体,有不同的文化特征,具有不同的优势。

他们在共同生存的竞争中取长补短,拓展、交融、充实提高,使岭南地区的经济、文化后来居上,取得了光辉灿烂的成果,为全国所瞩目。

(一)三大民系的形成与特征历代迁居岭南的中原人,以及黄河流域、长江流域的群落,与当地土著民族融合后,分别构成了岭南东部汉族的“三大民系”。

即:广府民系、客家民系和福佬民系。

1、广府民系最能代表岭南文化特征的是广府民系,它是岭南三大民系中最早形成的居民共同体,是由古越人和南迁的中原移民融合而成的。

历史上中原人入越较大规模的有四次,第一次是秦朝时发卒50 万戍五岭;第二次是汉武帝派伏波将军马援率数十万大军南征,留守岭南九郡;第三次是北宋时高宗仓皇南逃,部分中原人随隆佑太后散落珠江三角洲;第四次是南宋末年皇室南逃,大批将士及庶民随帝南下,流散于珠江三角洲一带。

这些中原移民,构成了广府民系的主流。

他们所居住的地域,主要是珠江三角洲,还有粤中、粤西的一些县市,所操语言为汉语粤方言,属壮侗语族,这是以古越族语为主,融会了中原古汉语成分的一种方言。

广府文化求助编辑百科名片广府文化是广府民系的文化。

是以广州为核心、以珠江三角洲为通行范围的粤语文化,它从属于岭南文化,在岭南文化中个性最鲜明、影响最大。

由于广府文化在广东民系文化中的突出地位,因此,广府文化在各个领域中常被作为粤文化的代称。

查看精彩图册目录, 广府文化文化定义, 广府民系广府民居广帮商人, 文化特色节俗婚嫁, 饮食风俗, 民居习俗, 戏曲音乐, 美术工艺, 广府文化节文化溯源, 近忧远虑综述, 现状, 紧迫相关资料, 基地简介, 研究定位, 运作原则, 发展战略展开, 广府文化文化定义, 广府民系广府民居广帮商人, 文化特色节俗婚嫁, 饮食风俗, 民居习俗, 戏曲音乐, 美术工艺, 广府文化节文化溯源, 近忧远虑综述, 现状, 紧迫相关资料, 基地简介, 研究定位, 运作原则, 发展战略展开编辑本段广府文化文化定义广府文化是指以广州为核心、以珠江三角洲为通行范围的粤语文化,它从属于岭南文化,在岭南文化中个性最鲜明、影响最大。

经近年专家、学者考证确认,自公元前106年起,广信作为岭南政治、经济和文化的中心,前后历经300多年,被誉为“岭南古都”,是岭南文化和粤语的最早发祥地。

广信,是古代两汉时期的交州首府,位于现今广西梧州、贺州与广东封开一带,即西江与贺江交汇一带。

广府文化在广东民系文化有突出地位华夏文明,炎黄始创。

汉武帝平南越,设立广信,统领南方9郡的交趾剌史部近400年之久,广府民系及广府文化,由此发源、形成并得名,广信(今封开、梧州)亦成为最早的广府首府,岭南古都。

而后三国,吴以广信为志,跨今粤桂二省建州,名曰广州。

及至两宋,更以广信为界,以东为广南东路,以西为广南西路,从而形成日后广东、广西之分的格局。

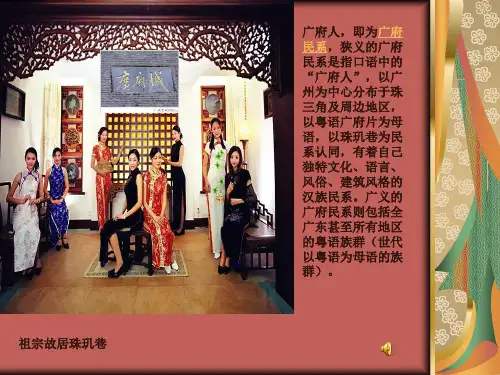

广府民系广府民系,即为广府人,广东人中狭义的广府民系是指口语中的“广府人”即以广州为中心分布于广东、广西、香港、澳门及东南亚、欧美、澳州等等地区的华人,以粤语(广州话、白话或称广府话,俗称广东话)为母语,以珠玑巷同迁的汉人为民系认同,有着自己独特文化(岭南文化)、广府文化、粤式饮食、语言、风俗和建筑风格的汉族民系。

一城一文化广府文化代代相传广府文化是中国南方的一个重要文化体系,以广东省广州市及其周边地区为中心,涵盖了珠三角和潮汕地区等广大地域。

广府文化有着悠久的历史和丰富多彩的文化底蕴,代代相传,至今仍是南方地区的文化中心。

广府文化包含了广东的多元文化,如中华文化、南洋文化、西方文化等,形成了广府文化的独特品质。

广府文化具有多元化的特点,表现在方言、饮食、艺术、建筑、服饰等方面。

例如,广府话是广东省普通话的方言,也是广州人习惯使用的语言。

广府菜是地道的广东菜,以烹制方法细致、选材独特而著名。

广府功夫茶则是广东人特有的饮茶文化,以精细的器具和独特的冲泡方式而受到世人赞赏。

广府文化的代表作品有很多,包括优美的歌舞、传统的建筑、精美的雕刻等等,它们都是广府文化的重要代表。

其中,特别发展的广府建筑非常具有代表性,在广州市内有很多著名景点,如陈家祠、文昌阁、西关大屋等,具有浓厚的广府特色,让人沉醉其中。

广府文化还包括了多元的信仰文化,如古老的道教信仰、凤凰教信仰等等,这些信仰融入了广府文化中而成为独特的文化特色。

例如,凤凰教是广东省传统的民间信仰之一,通常是为了祈求平安和幸福而拜祭的。

同时,广府文化也有着非常丰富的传统婚礼文化,其中许多习俗至今仍然遵循。

总之,广府文化是中华文化的精华之一,是中国广大区域文化的重要组成部分。

代代相传下来的广府文化蕴含着深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵,是广府人自豪的文化资产。

年轻一代应该了解广府文化的传统与精髓,弘扬广府文化,让它得以传承发展,展示广州的独特魅力和人文气息,让世界欣赏和认识广府文化。

广府文化的景点1广府文化的传承与发展广府文化是中国传统文化的重要组成部分,也是中国南方地区的文化代表之一。

广府文化以广州为中心,延伸到珠海、汕头、深圳等地,是岭南文化的代表之一。

2广府文化的特色广府文化有着浓郁的商业气息和海洋文化特点。

广州是一座重要的商业城市,自古以来就是南国门户,商业繁荣,商人云集。

广州有着大量的海外华侨,他们把自己的文化传承到了海外,形成了独特的广府文化。

3广府文化的代表性景点3.1陈家祠陈家祠是中国南方地区规模最大的家庙,也是广府文化的代表性建筑之一。

陈家祠以其精美的雕刻和独特的建筑风格吸引了无数游客前来参观。

3.2越秀公园越秀公园位于广州市区,是广府文化的代表景点之一。

公园内有着广府园林的特色,建筑精美,布局合理,是广州市区内闲逛散步的好地方。

3.3北京路北京路是广州市内最繁华的商业街之一,也是广府文化的代表性景点之一。

北京路有着广州独特的城市风貌和商业文化,游客可以在这里感受到广州的独特魅力。

4广府文化的保护与传承保护和传承广府文化是我们每个人的责任。

政府要加强对广府文化遗产的保护和修缮,游客要尊重广府文化的传统价值观念,保护广府文化的传承不被破坏。

广府文化的传承需要从青少年开始,教育青少年懂得广府文化的历史地位以及保护广府文化的重要性。

5总结广府文化是中国南方地区的重要文化遗产,代表了岭南文化独特的风格和特点。

陈家祠、越秀公园和北京路是广府文化的代表性景点,游客可以在这些景点中充分感受到广州的历史和文化底蕴。

保护和传承广府文化是每个人的责任,我们应该尊重广府文化的传统价值观念,并为广府文化的传承和发展尽一份责任。

大家好!今天,我非常荣幸能在这里为大家演讲关于中国广府文化。

广府文化,作为我国岭南文化的重要组成部分,承载着中华民族的优秀传统,是我们中华民族宝贵的文化遗产。

今天,我将从广府文化的起源、特色以及传承与发展三个方面,为大家作一番介绍。

一、广府文化的起源广府文化,又称广府话文化,起源于我国南方的珠江三角洲地区。

珠江三角洲地区自古以来就是我国的经济、文化中心之一,广府文化正是在这样的历史背景下逐渐形成的。

据考古学家研究,广府文化的起源可以追溯到新石器时代晚期,距今已有7000多年的历史。

广府文化的形成与发展,与珠江三角洲地区的地理环境、民族迁徙、历史变迁等因素密切相关。

这里气候温和,土地肥沃,水资源丰富,为广府文化的繁荣提供了良好的物质基础。

同时,广府地区历史上曾经历过多次民族迁徙,各民族文化的交融,使得广府文化具有了多元化的特点。

二、广府文化的特色广府文化具有以下特色:1. 语言独特:广府话是广府文化的载体,它属于粤语的一种,具有独特的语音、词汇和语法结构。

广府话在表达方式、幽默感等方面,都体现了广府文化的韵味。

2. 饮食文化:广府地区的饮食文化独具特色,以粤菜为代表。

粤菜讲究色、香、味、形,注重食材的选用和烹饪技巧,形成了丰富的菜系,如烧腊、点心、煲仔饭等。

3. 民间艺术:广府地区的民间艺术丰富多彩,如粤剧、广东音乐、醒狮、舞龙等。

这些艺术形式传承了广府文化的精神内涵,具有极高的艺术价值。

4. 传统建筑:广府地区的传统建筑风格独特,以岭南建筑为代表。

岭南建筑讲究通风、采光、防水,具有浓厚的岭南特色。

5. 民俗风情:广府地区的民俗风情浓郁,如春节、端午、中秋等传统节日,以及婚丧嫁娶、祭祀等习俗,都体现了广府文化的深厚底蕴。

三、广府文化的传承与发展广府文化作为我国优秀的传统文化,具有极高的历史、文化、艺术价值。

在新的历史时期,广府文化的传承与发展显得尤为重要。

1. 加强广府文化教育:学校应将广府文化纳入课程体系,让学生了解和认识广府文化,培养他们的文化自信。

广府文化的特点及元素

广府文化是一种古老的中国文化,它源远流长,千百年来始终贯穿于中国文化之中。

广府文化以广东省为中心,融合了多种艺术形式、风俗习惯、语言和传统,具有独特的时尚和活力。

广府文化凝聚了一系列特殊的元素,使得它与其他地方文化截然不同。

它既汲取了东方文化的传统,又创新性地结合了外来文化,从而形成了独特的文化特色。

首先,广府文化的社会文化元素是一个重要的特征。

广府人民有着悠久的历史文化传统,渊源甚深,他们注重家庭教育和懂得尊重他人,也以礼物相互表达礼貌。

此外,广府文化也拥有独特的礼仪文化,如宴席礼仪、婚礼仪式等,它们体现了广府人民对传统文化的尊重。

其次,广府文化也有一些特殊的语言文化元素。

广府话是广府文化的一大特色,它深受当地人民的喜爱,也是广府文化的重要组成部分。

此外,广府文化还有其他一些独特的语言,比如“担仔话”,它反映了广府民间生活的趣味性和本土性,具有很强的文化意义。

再者,广府文化的艺术元素也是不可忽略的。

广府的文化艺术以民间艺术和节庆活动为主,有着浓厚的本土气

息。

例如,广府的剪纸、竹编、油画等工艺,以及火把舞、龙舟赛等活动,在当地都是相当受欢迎的艺术形式。

此外,广府文化还有一些独特的文学元素。

广府的文学作品有着浓厚的本土色彩,其中以《梅花三弄》、《梅花醉》等作品最为经典,它们把广府文学的精髓表现出来,使得广府文学成为中国文学的重要组成部分。

总之,广府文化深受当地人民的喜爱,其独特的社会文化、语言文化、艺术文化和文学文化元素都融入了广府文化,使它成为中国文化中不可或缺的一部分。

广府文化详细介绍

广府文化的形成,是从广东和香港开始的。

20世纪初,广州、香港成为中国的两个经济中心,两地的

工商业发展迅速,刺激了文化的繁荣。

来自各方面的文化交流也逐渐增多。

经过近百年的发展,广府文化已具有相当高的知名度。

广府文化是指广东地区的传统文化,主要包括粤语、客家文化、广府文化等,是广东地区传统民俗、民间工艺、饮食、服饰和建筑风格等方面的总和。

广府文化形成于珠江三角洲地区,这是岭南地区历史上相对稳定繁荣时期形成的一种地域文化。

它是广府先民在历史上与岭南其他地区进行经济交流和不断融合发展过程中逐步形成的。

广府文化有三大特色:一是广府人既保留了岭南本土民族特点,又吸纳了中原汉民族文化和西方基督教、阿拉伯伊斯兰文化等外来成分;二是广府人既能保持传统民俗特点,又能适应时代发展要求;三是广府人既保留了岭南本土特色,又有较强的兼容性和开放性。

—— 1 —1 —。

广府文化简介

广府文化是指广东省的佛山市、中山市和江门市一带的地区所形成的文化。

广府文化有着悠久的历史和丰富的内涵,包括建筑、饮食、服饰、戏曲和工艺等方面。

在建筑方面,广府文化以岭南建筑为代表,具有独特的风格和特色。

岭南建筑注重对自然环境的融合,建筑物通常有宽敞明亮的天井和庭院,以及精美的雕刻和装饰。

在饮食方面,广府文化有着丰富多样的美食,以粤菜为代表。

粤菜注重食材的新鲜和独特的烹饪技巧,以味道鲜美、色香味俱佳而闻名。

在服饰方面,广府文化以刺绣和丝织品为代表,既注重细腻的手工技艺,又具有独特的艺术魅力。

在戏曲方面,广府文化有着悠久的戏曲传统,其中以粤剧最为著名。

粤剧的表演形式独特,既有声腔、音乐和舞蹈,又有丰富的表演技巧和艺术手法。

在工艺方面,广府文化以陶瓷、木雕、纸扎和刺绣等工艺品闻名。

这些工艺品不仅具有实用性,还体现了广府人民的智慧和创造力。

总的来说,广府文化是一种富有特色和独特魅力的文化,它不仅体现了广府人民的生活方式和精神追求,也反映了广东地区丰富多样的历史和文化传统。

一. 广府文化是什么,包括哪些?1.广府文化指以广州为核心、以珠江三角洲为通行范围的粤语文化。

作为岭南政治、经济和文化的中心,前后历经2200多年,被誉为“岭南古都”,是岭南文化和粤语等的最早发祥地。

2.1节俗婚嫁在节日习俗上,既有对中原传统文化的传承,又有其地方的特色。

在广州,有除夕花市。

南汉时就已有之,到19世纪中叶,花市例定在除夕前几天举行,花木涌入城市,十里长街,市民结伴“行花街”,热闹非凡,至今越办越旺,发展到珠江三角洲的许多城市都有此俗。

2.2饮食风俗广州的饮食文化享誉海内外。

粤菜是我国的四大菜系之一,其特点是善于在模仿中创新,用料广博,选料珍奇,配料精巧,做工考究,讲究“镬气”,注重形象,品种繁多,五味俱全,浓淡适宜。

粤菜善于博采众长,根据广州的气候、物产条件进行改造,体现了岭南文化融通善变的韵味。

成为公认的美味佳肴。

2.3戏曲音乐粤剧以粤方言演唱,是广东流行最广、影响最大的地方戏曲剧种。

粤剧是由多种外来戏曲声腔和本地土戏、民间说唱艺术不断融合而形成、发展起来的。

以后又在伴奏乐器上大胆采用了一些西洋乐器,大大增强了烘托唱腔和戏剧动作的效果。

2.4美术工艺广东画坛从明清起有较大发展,人才辈出,风格独特,技法纷呈,求新求变。

其代表人物有:南海林良的写意花鸟,东莞张穆着称画马,新会高俨擅长山水,顺德黎简诗书画皆绝,顺德苏六朋、二. 广府饮食文化有哪些特色?1.吃饭次数与特点1.1广州人有句话叫“搞定两餐”,中午那餐不当回事。

两餐是最古老的风俗,我们的老祖宗以前是吃两顿的,所谓“一日再食”,讲的就是这回事。

现在客家、潮州人都说一日三餐,只有广府人说“搞定两餐”,但是吃起来不止这么多,中午还要吃一顿点心。

1.2特点为早餐一般较简单,多数人家以白粥、粉面为主,亦有牛奶、豆浆加面包的。

午、晚两餐丰盛,菜肴中必有一汤,汤料除美味可口外,还要滋补有益。

2.吃饭礼节广府人吃饭时讲究礼节,首先按辈分、年龄、长幼依次围坐,长者坐首席,晚辈举筷前要先招呼尊长。

广府文化的景点广府文化介绍广府文化的定义广府文化是指广东地区的传统文化,代表了岭南地区的独特文化风格。

广府是广东的传统称谓,是指广州市及其周边地区。

广府文化以其丰富多样的艺术形式、独特的饮食文化、开放包容的思维方式而闻名于世。

广府文化的特点1.南方贸易文化:广府地区一直是中国南方的重要商贸中心,广府文化中融合了众多商贸文化的特点。

2.岭南建筑风格:岭南建筑是广府文化的重要组成部分,其特点是方便实用、舒适美观,充分体现了广府人民的智慧。

3.岭南木雕艺术:广府地区以岭南木雕闻名,它精美绝伦,以其精湛的工艺和独特的艺术风格,成为广府文化的瑰宝。

4.丰富多样的饮食文化:广府文化以其独特的饮食文化而著称,粤菜、早茶、烧腊等多种特色美食吸引了无数人的味蕾。

广府文化的景点广府文化博物馆广府文化博物馆是一座以广府文化为主题的综合性博物馆,位于广州市。

博物馆展示了广府文化的历史、艺术、传统工艺等方面的内容,并通过丰富的展示品、多媒体展示等形式,向观众全面展示了广府文化的魅力。

陈家祠陈家祠是位于广州市的一座明清时期的建筑群,是广府文化的代表性建筑之一。

陈家祠融合了岭南建筑的特点,是一座具有重要历史价值和艺术价值的文化遗产。

陈家祠的建筑风格陈家祠的建筑风格充分展示了岭南建筑的特点,如硬山顶、翘角、彩绘等。

其设计精美而独特,体现了广府人民对美的追求和独特的审美观。

陈家祠的历史价值陈家祠是一座具有重要历史价值的建筑群,它见证了广府地区的历史变迁,是研究广府文化和岭南建筑的重要资源。

广州美术馆广州美术馆是广州市的一座重要美术馆,也是广府文化的代表性景点之一。

美术馆收藏了大量优秀的中国画、油画、雕塑等艺术品,展示了岭南地区的艺术成就和广府文化的独特魅力。

广州美术馆的展览特色广州美术馆每年都会举办多个精品展览,涵盖了不同类型的艺术作品,如中国画、油画、雕塑等。

这些展览为观众提供了一个了解广府文化艺术的重要平台。

广州美术馆的教育活动广州美术馆还开展了多种形式的教育活动,如讲座、工作坊等,旨在提升观众的艺术素养,促进广府文化的传承和发展。

广府文化对中国的影响广东作为中国南方的一个省份,广府文化就是独具特色的地方文化之一。

经过长期的发展,广府文化已经成为中国文化中不可或缺的部分。

下面是广府文化对中国的影响:1. 食文化影响广府文化以其独特的饮食文化而闻名,广式早茶、手工清汤面、肠粉、腊味糯米饭等都是广式饮食丰富多彩的代表。

这种饮食文化不仅在中国享有盛誉,甚至在世界范围内都有着一定的知名度。

广府菜的口味清香爽口,重视原味,对于中国饮食文化的丰富化有着很大的贡献。

2. 文艺影响广府文化对于中国的文艺发展也有着重要的影响。

广府歌曲、华语流行歌曲、琴韵隽永的古典音乐等都是广府文化的代表。

而且,广府文化表现出的粤剧、潮剧等戏曲,又深入人心:“粤剧四大美女”、“潮剧大师”等文化符号都是人们铭刻在心中的代表。

3. 工艺影响广府文化对于中国工艺发展也起到了重要影响。

新年窗花、凤纹龙鳞绣、广彩等都是广府文化的代表工艺品。

广州的工艺品以陶瓷、漆器、铜器、锡器、玉石、金银首饰等为主,工艺品都注重造型美观,体现出中国民俗文化的丰富性和多样性。

4. 市场营销影响广府文化对于中国市场营销也有着一定的影响。

广州市代表着经济,也代表着商业文化,而这种商业文化又承载着广府文化的种种分支。

广州的商业文化使得广府文化不但保留了传统之美,同时还融合了现代商业的元素,使得一部分传统文化焕然一新。

总结广府文化是中国南方地区的一个代表性文化。

它通过丰富多彩的饮食、音乐、舞蹈和工艺品等,为中国文化丰富了色彩,为中国市场营销注入了活力,为中国文化的交流和融合构建了桥梁。

可以说,广府文化是中国民族文化的一个重要组成部分,具有极高的历史和文化价值。

广府文化文化渊源广府人主要由早期移民与古越族杂处同化而成。

广府民系文化特征以珠江三角洲最为突出,既有古南越遗传,更受中原汉文化哺育,又受西方文化及殖民地畸形经济因素影响,具有多元的层次和构成因素。

广府民系分布的地域西江、北江流域及珠江三角洲在广东是封建文化最早开发的地区。

两宋以后,珠江三角洲的开发已初具规模,到了明代,是当时岭南著名的粮食和多种经济作物的生产基地,顺德、南海、中山、番禺等地基塘农业驰名于世。

多层次的农业经济架构,又有广州这个世界贸易大港为依托,农副产品和手工业产品市场广阔,产销活跃。

明代后期,珠江三角洲的农业生产商品化倾向日渐明显,成为岭南最活跃、最具商品意识,因而最富有反传统精神的地区。

广东近代工业的新兴产业,主要从19世纪末叶从珠江三角洲一带兴起。

经济发达推动了文化的兴盛,珠江三角洲地区从宋代以来,人文兴旺,一直居于全省人才优势的地位。

广府文化的中心城市广州,自古以来是广东乃至岭南区域政治、经济和文化中心。

在建筑、艺术、宗教、戏剧、音乐、文学、绘画、工艺、饮食、园林、风俗等各个文化领域,处处表现出悠久的历史渊源和鲜明的个性,给人以多层次、立体的和丰富的感受,使广府文化在广东各民系文化中占有优越的地位。

由于至少从汉代开始与海外文化的接触交流不断,故广府民系的人民,在三大民系中最具开放性,比较易于接受外来新事物,敢于吸收、摹仿和学习西方物质文明和精神文明,并将传统文化与之相互融合。

广府人还具有敢于探索和尝试的拼搏精神,视野较为宽广,思路较为开阔,商品意识和价值观念较强,精明能干,善于计算,创造了珠江三角洲多元化农业商品经济,以广府人为主干的“广帮商人”清中期就已驰名全国。

同时,也带来了投机性、市侩性的负面作用,以及较为浓厚的宿命观,如广府商家中普遍可见到供奉关公为财神,在穗港澳等地民间存在迷信命运,敬神奉鬼的风气。

商品意识不仅弥漫于民众的日常生活中,而且往往制约着人们的价值取向和行为目标,人们更多的是注重经济上的利益关系,民系中的内部凝聚力相对较弱。

广府人由于最早受到海外,尤其是近代西方先进文化思想的影响,得风气之先,加上强悍的民性,冒险、创新的气质,因而反抗性和斗争性也特别强烈,在中国近代史上,精英继出,在推翻封建帝制、建立新中国以及改革开放、发展经济中,有一种“敢为天下人先”的最为宝贵的性格特征。

由于广府文化在广东民系文化中的突出地位,因此,广府文化在各个领域中常被作为粤文化的代称。

如广州话称为“粤语”,广州方言歌统称为“粤讴”;广州戏剧音乐分别称为“粤剧”、“粤曲”、“广东音乐”;广东饮食文化体系中虽有广州菜、潮州菜、东江菜之分,但“粤菜”常用以指广州菜;广州工艺品的重要品类被称为“粤绣”、“广彩”、“广雕”等。

编辑本段广府文化特色节俗婚嫁在节日习俗上,既有对中原传统文化的传承,又有其地方的特色。

在广州,有除夕花市。

南汉时就已有之,到19世纪中叶,花市例定在除夕前几天举行,花木涌入城市,十里长街,市民结伴“行花街”,热闹非凡,至今越办越旺,发展到珠江三角洲的许多城市都有此俗。

番禺的飘色游艺活动,珠江三角洲各地的生菜会(取发财之谐音)、波罗诞、郑仙诞、金花诞、何仙姑诞、日娘诞、盘古王母诞、鱼花诞、田了节、龙母诞等,内容多与祭祀本地神仙以及发财致富、出航平安等主题有关。

反映了广东风俗文化的深层结构的品格。

婚姻习俗上,旧时既接受了汉族的封建婚姻制度,在广州及珠江三角洲城乡,还存在不落夫家和自梳女的风俗,前者保留古越族遗风,女子出嫁后,除了年节、庆贺、吊唁等红白喜事以外,一般不回男家,而长住娘家。

后者是一些女子为了独立谋生和摆脱封建婚姻的束缚而宣布自梳,终生不嫁。

这种婚俗,既是古老婚俗的变异,又具有个性解放的色彩。

建国后,这两种婚俗已渐而绝迹了。

饮食风俗广州的饮食文化享誉海内外。

粤菜是我国的四大菜系之一,其特点是善于在模仿中创新,用料广博,选料珍奇,配料精巧,做工考究,讲究“镬气”,注重形象,品种繁多,五味俱全,浓淡适宜。

粤菜善于博采众长,根据广州的气候、物产条件进行改造,体现了岭南文化融通善变的韵味。

粤菜中,飞禽走兽、山珍海味、野菜山花,皆可入肴,著名的“龙虎斗”、“菊花三蛇羹”、“上汤焖禾花雀”、“红烧果子狸”、“瓦钵炖禾虫”、“开煲狗肉”、“粗盐焗乳鸽”,成为公认的美味佳肴。

鸡的菜款既多又可口,更显粤菜的制作功夫。

广式饮菜,兴起于19世纪末的广州,至20世纪二三十年代大众化茶楼兴起,渐而蔚成风习,扩展至珠江三角洲城镇及西、北江流域沿江城镇。

茶楼的点心精美而又丰富,常见的如蛋挞、蛋盏、蛋散、干蒸、烧买以及各类粥品。

改革开放以后,引进许多西点,食品更为新潮、精美。

民居习俗广府早期的民居建筑,较为明显受到江南地区建筑模式的影响,官僚地主常常是四五代人聚族而居,建立封闭的建筑群。

珠江三角洲民居的大中型住宅基本格局为“三间两廊”。

有地位人家以镬耳风火墙为特色。

砌墙材料有三合土、卵石、蚝壳、砖等,清代以后多用青砖。

清末在广州的西关民居密集的环境条件下,形成的独特风格的西关大屋民居。

内部布局紧凑,间隔灵活,正立面之门以“三件头”(脚门、趟拢和大门)、水磨青砖墙面、花岗石墙脚等构成其外表风貌。

近代受西方文化影响,在侨乡出现有异国风格的碉楼,在城市出现别墅式居宅,在商业繁华的城镇街道两旁出现骑楼。

均是开南国建筑风气之先。

戏曲音乐粤剧以粤方言演唱,是广东流行最广、影响最大的地方戏曲剧种。

粤剧是由多种外来戏曲声腔和本地土戏、民间说唱艺术不断融合而形成、发展起来的。

以后又在伴奏乐器上大胆采用了一些西洋乐器,大大增强了烘托唱腔和戏剧动作的效果。

20世纪三四十年代,著名粤剧演员有被称为“粤剧四大家”的薛觉先、马师曾、白驹荣、廖侠怀等。

红线女所创的“红腔”近半个世纪以来影响最大。

以粤语演唱的曲艺品种,有粤曲、木鱼歌、龙舟歌、南音和粤讴等。

广东音乐是产生、流传和发展于珠江三角洲一带以及粤西广府方言区的纯器乐演奏的民间音乐。

19世纪60年代起,严老烈等代表性人物,运用带规律性的使用装饰音和“加花”的旋律发展法创作改编出《旱天雷》、《倒垂帘》、《连环扣》、《饿马摇铃》、《雨打芭蕉》等有独特风格和地方色彩的著名乐曲,标志着广东音乐作为乐种的形成。

美术工艺广东画坛从明清起有较大发展,人才辈出,风格独特,技法纷呈,求新求变。

其代表人物有:南海林良的写意花鸟,东莞张穆著称画马,新会高俨擅长山水,顺德黎简诗书画皆绝,顺德苏六朋、苏仁山尤擅人物,番禺居巢、居廉工花卉草虫,重视取法自然,创造了“撞水”、“撞彩”技法。

20世纪初,在广东产生了“岭南画派”,其创始人高剑父、高奇峰、陈树人均为番禺人。

他们主张以倡导艺术革命,建立现代国画为宗旨;以折衷中西,融会古今为途径;以形种兼备、雅俗共赏为审美标准;以兼工带写,彩墨并重为艺术手法。

独树一帜,成为在国内外有影响的美术流派。

现代,继承和发展这一画派艺术的,有方人定、黎雄才、关山月、赵少昴、杨善深等。

广府民系的工艺美术,品类繁多,有的在国内外享有崇高的声誉。

如肇庆端砚;广州的象牙雕刻、玉器、红木家具、积金彩瓷、朱义盛首饰和广绣等;佛山陶瓷、木版年画、剪纸、金银铜锡箔、染色纸、狮头、彩扎灯色;新会葵扇;东莞和南海烟花炮竹以及各地在建筑装饰中的木雕、泥塑、灰塑、砖雕等,其中以端砚、粤绣、雕刻、陶瓷最具特色。

广府文化节2011年1月18日首个广府文化节开幕。

广绣、骨雕、雕塑、盆景、摄影五大文化传承人五仙观献艺。

91岁象棋大师陈松顺亲临现场设局对弈,一代剪纸名家叶润生亲手表演镂空剪影,“南萧王”郭大强当场展示堪比仪器精准的手工校音,还有50年说书生涯的颜志图讲述广府民俗故事……为期6天的“广府文化节”在广州五仙观盛大开幕。

启动仪式上还将有华美汉服秀、五仙赐福、醒狮等精彩表演。

五仙观现址坡山是珠江海上丝绸之路起点之一——“坡山古渡”,至今仍然留下唐代广州海岸大浪冲刷过的痕迹。

主办方别出心裁地设计了“鲜花、稻穗献五仙”节目,游客只要花两三元就可以买下鲜花、稻穗献给传说中的“五仙”。

编辑本段广府文化溯源了解途径要了解广府文化,先要弄清广府民系。

了解了广府民系,则粤方言的形成与覆盖的理据就不难明白了。

有两个古岭南的战斗故事,可助我们了解广府民系分布地区古代社会的变化。

一个是秦军统帅屠睢(sui) 死于南越族人的游击战中,另一个是赵佗为完成南越国统一大业而巧设美男计。

历史故事公元前219年,秦始皇派屠睢为统帅,率领50万大军兵分五路,向五岭之南进军。

其中一军驻扎在余干(今江西余干),一军扼守南野(今江西南康),一军守镡城之岭(今广西桂北越城岭),一军占据九疑要塞(今湖南宁远境内),还有一军“处番禺之都”(今都庞岭附近,属连县)”(“处番禺之都”之意争论不休,今从“五百里为都”之意。

参见《广州文博》l993~1995集刊李龙章《番禺城始建年代及相关问题探讨》。

)。

在强大的秦军进攻下,力量分散的百越各小国只好退出部落聚居地,躲入密林深谷之中打游击。

屠睢攻占番禺后,急于推行暴秦的各项制度,以为可以压服越族人。

但是,早有断发文身之俗,强悍好斗的越族人,不肯屈服于秦军的暴力,同心驱逐外敌,他们利用熟悉地形、善于水战与爬山设伏的长处,白天隐伏于山林之中,晚上四出偷袭秦军,还袭击秦军运粮的队伍,使秦军夜不能寝。

疲于奔命,百越族中的西瓯族人还发动了一次大攻击,杀得秦军尸横遍野,并击毙其统帅屠睢。

这故事显示了岭南土著人的刚强善战与不屈服于暴力的本根文化。

明末清初“岭南三大家”之一的陈恭尹有诗句云,“五岭北来峰在地,九州南尽水浮天。

”(《九日登镇海楼》),可借来形容古越族人所处的地理环境。

春秋战国时期,岭南还是百越族的世界,广东的青铜时代始于商末西周,但广东当代出土的这一时期的青铜器文物仅有5件,不过,出土的战国时期青铜器却达1000多件,其中,不少还是本地铸造的。

由此可见战国时岭南百越族的生产力已有一定的发展。

先秦时,岭南的番禺、肇庆、罗定、清远、四会、广宁、揭阳等地,已有越族的“小国”,如称为番禺、缚娄,阳禺等市镇型小国。

这些“小国”是部落联盟发展的结果,虽然并没有在岭南建起一个统一国家政权,但已是贸易商品的最初集散地。

岭北楚国商人也常来此贸易,出现语言交流现象,因此成熟后的粤语也还带有一些楚音。

那时,番禺的珠玑、翡翠、犀角、象牙等名贵商品,已扬名中原。

秦始皇统一六国后,既想扩大领土,也垂涎番禺的名贵商品,遂出兵岭南。

屠睢身亡后,秦军还是“百足之虫死而不僵”,百越族人也奈何不得强大的秦军,双方僵持不下,形成“秦军三年不解甲弛弯”之势。

起初岭北到岭南的交通不畅,影响着秦军的给养。

后来,秦将监禄(一说监为官衔,名史禄)率工兵在海阳山开凿一条水道,连通了湘江与漓江,民间称为秦凿渠,也称零渠(唐代时改称灵渠)。