近体诗的对仗(一)

- 格式:doc

- 大小:13.40 KB

- 文档页数:3

第一章近体诗第十三节近体诗的对仗第十三节近体诗的对仗13·1关于对仗的规矩,下节将有详细的讨论,现在先来一个很粗的说法,只须名词和名词相对,动词和动词相对,形容词和形容词相对,副词和副词相对,就行了,其实,在诗句里,只有名动两种词为主要的成分,尤其是名词必须和名词相对,形容词有时可认为与动词同类(尤其是不及物动词),相为对仗,至于对仗的工整与否,就要看它们二者是否属于同一最小的范畴。

这也等到下节再谈了。

13·3对仗是律诗的必要条件。

就一般情形而论,律诗的对仗是用于颔联和颈联;换句话说,就是第三句和第四句对仗,第五句和第六句对仗。

例如:1、首句入韵者。

观猎王维将军猎谓城。

忽过新丰市,还归细柳营。

(颔联草与雪,名词;枯与尽,不及物动词;鹰眼与马蹄,名词仂语;疾与轻,形容词;颈联忽与还,副词;过与归,动词;新丰与细柳,专名,市与营,名词。

)刘长卿却到番禺日,应伤昔所依。

路识梅花在,家存棣萼稀。

(颔联炎与故,形容词,洲与国,名词,百与几,数目字,口与人,名词,住与归,动词。

颈联路与家,名词,识与存,动词,梅花与棣萼,名词仂语,在,不及物动词,稀,形容词。

)1、首句入韵者。

皇甫冉登重玄阁孤云独鸟川光暮,万井千山海色秋。

清梵林中人转静,夕阳城上角偏愁。

谁怜远作秦吴别,离恨归心双泪流。

(颔联,孤独万里,数目;云鸟井山,名词,川光与海色,名词仂语;暮与秋,名词当形容词用。

劲联清梵与夕阳,名词仂语,林中与城上,名词仂语;人与角,名词,转与偏,副词。

静与愁,不及物动词。

)2、首句不入韵者。

客至杜甫舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘餮市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

(颔联,花径与蓬门,名词仂语;不曾与今始,副词仂语;缘与为,介词,客,名词,君,代名词,扫与开,动词。

颈联,盘餐与樽酒,名词仂语,市与家,名词,远与贫,形容词,无,动词,只,此处作只有解,兼与旧,形容词,味与醅,名词。

近体诗分类近体诗是中国传统诗歌的一种形式,是从汉代乐府诗发展而来的。

它的特点是按照平仄、韵脚和字数的要求和限制,以五言、七言或其他长度的诗行为基础,通过句式的变化和使用修辞格,表达感情、思想和景物。

下面将近体诗按照不同的特征分类。

1. 按照句式的特征分类(1)对仗句。

这是近体诗最常见的一种句式,指的是每个句子中的词语或字句在韵脚、平仄、字数上都相同或相似。

如唐代杜甫的《登高》:风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

(2)押韵句。

此种句式在每一联中都有同韵的词语出现,不一定要求每句的平仄和字数都和对应的句子相同。

比如宋代陆游的《秋夜喜雨》:好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

(3)排比句。

包括两种构思方式,一种是按照平仄和韵脚相同,如唐代王之涣的《登鹳雀楼》:白日依山尽,黄河入海流。

欲窮千里目,更上一層樓。

另一种是按照意义相同或相似进行排列,如唐代杜甫的《丽人行》:绿蚁新醅醒,红泥小火炉。

晚来天欲雪,能饮一杯无?(1)五言诗。

五言诗就是每行五个字,相对于其他长度的诗行来说,最为自由。

如唐代王之涣的《登鹳雀楼》就是五言诗。

(2)七言诗。

七言诗就是每行七个字,其长度比五言诗长,更加庄重。

如唐代杜甫的《春望》:国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

(3)其他长度诗。

除了五言、七言诗外,还有很多其他长度的近体诗,如宋代陆游的《钱塘湖春行》就是九绝句:水满西施夸海容,美人如花隔云峰。

豪家千室万门径,绿杨陌上晓烟浓。

(1)山水诗。

山水诗是用诗歌来表现自然景观的一种形式,在诗中以神韵、音韵等手法表达景物之美。

如唐代王之涣的《登鹳雀楼》就是一首山水诗。

(2)抒情诗。

抒情诗是通过情感的表达、细腻的描写来表达作者内心情感的一种形式。

如唐代白居易的《赋得古原草送别》:离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

(3)议论诗。

议论诗是通过对某一问题的思考和探讨来表达作者自己的观点和主张的一种形式。

【初中语文】近体诗的对仗中时有这种形式,后人模仿者较少。

下面五律、七律各举一首:凉风动万里,群盗尚纵横。

家远传书日,秋来为客情。

愁窥高鸟过,老逐众人行。

始欲投三峡,何由见两京。

(杜甫《悲秋》)剑外忽传收蓟北,初闻涕泗满衣裳。

却看妻子愁何在?漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

(杜甫《闻官军收河南河北》)律诗中也有四联全部用对仗的,这种形式出现得较早,如唐初苏味道《正月十五日夜》:火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游妓皆��李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

盛唐时,王维、杜甫作品中有不少四联全对仗的律诗,其后也有诗人仿效的,故这种形式虽比较罕见,但较后三联对仗的稍多些。

下面五律、七律各举一首:天上去西征,云中护北平。

生擒白马将,连破黑雕城。

忽见刍灵苦,徒闻竹使荣。

空留左氏传,谁继卜商名。

(王维《故西河郡杜太守挽歌三首》之一)玉楼银榜枕严城,翠盖红旗列紫营。

日映层岩图画色,风摇杂树管弦声。

水边重阁含飞动,云里孤峰类削成。

幸睹八龙游阆苑,无劳万里访蓬瀛。

(宗楚客《奉和幸安乐公主山庄应制》)排律的对仗和律诗同,首联、尾联可用可不用,但中间不论有多少联,必须全部对仗。

例如:江城含变态,一上一回新。

天欲今朝雨,山归万古春。

英雄余事业,衰迈久风尘。

取醉他乡客,相逢故国人。

兵戈犹拥蜀,贼敛强输秦。

不是烦形胜,深惭畏损神。

(杜甫《上白帝城二首》之一)山容水态使君知,楼上从容万状移。

日映文章霞细丽,风驱鳞甲浪参差。

鼓催潮户凌晨击,笛赛婆官彻夜吹。

唤客潜挥远红袖,卖炉高挂小青旗。

剩铺床席春眠处,乍卷帘帷月上时。

光景无因将得去,为郎抄在和郎诗。

(元稹《和乐天重题别东楼》)律诗以颔联、颈联对仗为正例,上面介绍的首联、颔联、颈联三联对仗,颔联、颈联、尾联三联对仗,以及首联、颔联、颈联、尾联全对仗,称为变例,也有书上叫做别格、变体的。

这些变例,唐宋以后,以至现代人写旧体诗也有仿效的。

近体诗句法

近体诗句法是近体诗的一种特殊形式,又称古体诗。

它遵循了古代诗歌的格律和韵律,常使用五言、七言等等古体诗的格式。

以下是近体诗的一些常见句法:

1. 对仗句法:近体诗常使用对仗句法,即前后两句的字、词、句型相呼应、对称或相反,形成一种韵律感和音韵美。

如“山

重水复疑无路,柳暗花明又一村。

”

2. 重复句法:近体诗中常使用重复句法,通过重复相同的字、词或短语,加强表达的力度和感染力。

如“人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

”

3. 赋比句法:近体诗常使用赋比句法来进行形象化的比喻,通过对两个事物的对比来表达情感或思想。

如“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”

4. 倒装句法:近体诗中常使用倒装句法,即动词和主语的位置调换,增加语言的感染力和音韵美。

如“明月松间照,清泉石

上流。

”

5. 平行句法:近体诗常使用平行句法,即通过相同或类似的句式和结构来表达相同或相似的意思,增强语言的韵律和节奏感。

如“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

”

近体诗句法的运用可以增加诗歌的艺术美感和诗意,使诗歌更

加优美、动人。

不同的句法手法可以根据诗人的个人风格和主题要求进行灵活运用。

【诗词学堂】诗词对仗的语法关系||诗词写作之对仗与押韵【诗词学堂】诗词对仗的语法关系诗评万象诗词对仗的语法关系,常见的有九种,并列,承接,递进,转折,因果,条件,选择,假设,⽬的,问答,下⾯我分别简单的说说1并列关系上联与下联在意义上⼀致,在形式上平⾏并列,从两个不同的⾓度来说明同⼀事物,这种结构关系,就叫做并列关系。

有的⽤关联词语组联,常常⽤“也”、“⼜”、“既......⼜......”等等。

例如:蝉噪林逾静,鸟鸣⼭更幽。

并列关系的对联,结构简单,⽴意集中,遣词造句也⽐较容易、顺当,在对联作品中较为多见。

这种逻辑关系的作⽤在于,使上下联语⽓⼀致,并⾏不悖,能详尽、完整地论述⼀件事物或⼀种主题;不⾜的是稍显平淡、单调和古板,缺乏灵活变化的⽣⽓。

2转折关系下联所列举的事体或者所包含的意义,朝着与上联的事体、意义相对或者相反的⽅向发展,从语⾔逻辑上讲,叫转折关系;在对联的对偶术语中,叫做“反对”。

常⽤关联词有:“但”、“然”、“却”、“犹”等。

例如下⾯这⼀副借“咏煤”拟制的格⾔联:⼀味⿊时犹有⾻,⼗分红处便成灰。

从字⾯上看“⿊时”与“红处”,“犹有”与“便成”,“⾻”与“灰”,都是相对或相反的;从所含的意义上看,上下联的意思是转折的,相对的、相反的。

再看⼀幅:虽为毫末技艺,却是顶上功夫。

依据转折关系结构⽽成的对联,对⽐鲜明,波澜起伏较⼤,⽐起正对的并列关系的对联,⽆论从内容的表达上,还是从艺术效果上看,都相对地要好⼀些。

3连贯关系连贯关系也叫“顺承关系”。

上下联依据时间的先后顺序或者意义的承接关系结构。

常⽤关联词有,“才......⼜......”、“已......⼜......”、“曾......⼜......”等。

例如兰州“河神庙”的⼀副对联:曾经沧海千重浪,⼜上黄河⼀道桥。

再如:才饮长沙⽔,⼜⾷武昌鱼。

连贯关系构成的对仗,特征是上联所述之事在先,下联所述之事在后;上联是起始,下联是继续;上联是已经过去,下联是正在进⾏。

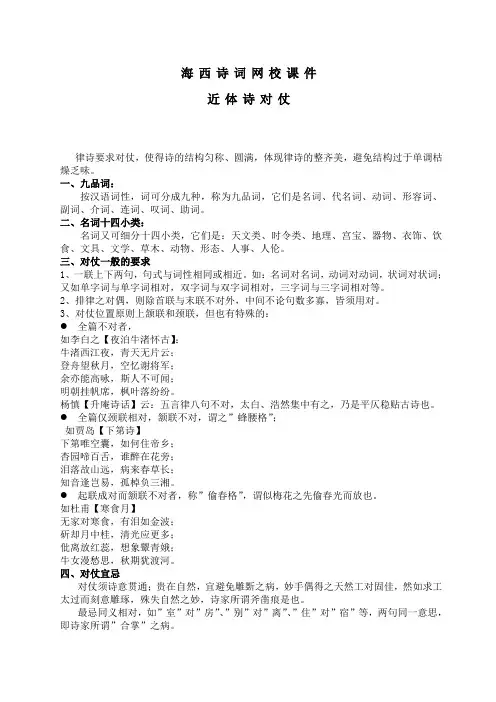

海西诗词网校课件近体诗对仗律诗要求对仗,使得诗的结构匀称、圆满,体现律诗的整齐美,避免结构过于单调枯燥乏味。

一、九品词:按汉语词性,词可分成九种,称为九品词,它们是名词、代名词、动词、形容词、副词、介词、连词、叹词、助词。

二、名词十四小类:名词又可细分十四小类,它们是:天文类、时令类、地理、宫宝、器物、衣饰、饮食、文具、文学、草木、动物、形态、人事、人伦。

三、对仗一般的要求1、一联上下两句,句式与词性相同或相近。

如:名词对名词,动词对动词,状词对状词;又如单字词与单字词相对,双字词与双字词相对,三字词与三字词相对等。

2、排律之对偶,则除首联与末联不对外,中间不论句数多寡,皆须用对。

3、对仗位置原则上颔联和颈联,但也有特殊的:●全篇不对者,如李白之【夜泊牛渚怀古】:牛渚西江夜,青天无片云;登舟望秋月,空忆谢将军;余亦能高咏,斯人不可闻;明朝挂帆席,枫叶落纷纷。

杨慎【升庵诗话】云:五言律八句不对,太白、浩然集中有之,乃是平仄稳贴古诗也。

●全篇仅颈联相对,颔联不对,谓之”蜂腰格”;如贾岛【下第诗】下第唯空囊,如何住帝乡;杏园啼百舌,谁醉在花旁;泪落故山远,病来春草长;知音逢岂易,孤棹负三湘。

●起联成对而颔联不对者,称”偷春格”,谓似梅花之先偷春光而放也。

如杜甫【寒食月】无家对寒食,有泪如金波;斫却月中桂,清光应更多;仳离放红蕊,想象颦青娥;牛女漫愁思,秋期犹渡河。

四、对仗宜忌对仗须诗意贯通;贵在自然,宜避免雕斲之病,妙手偶得之天然工对固佳,然如求工太过而刻意雕琢,殊失自然之妙,诗家所谓斧凿痕是也。

最忌同义相对,如”室”对”房”、”别”对”离”、”住”对”宿”等,两句同一意思,即诗家所谓”合掌”之病。

颔联颈联对仗结构雷同。

又叫“同律”,指颔、颈两联句式相同,即节奏、结构雷同,两联四句都成一个模式。

不规律重字:指对仗中两句出现同字互对。

五、常见对仗种类对仗的种类历来众说纷纭,尚无统一说法。

刘勰之【文心雕龙】举出言对、事对、正对、反对四种,【诗苑类格】引唐上官仪言曰:”诗有六对,一曰正名对,天地日月是也;二曰同类对,花叶草芽是也;三曰连珠对,萧萧赫赫是也;四曰双声对,黄槐绿柳是也;五曰迭韵对,彷徨放旷是也;六曰双拟对,春树秋池是也”。

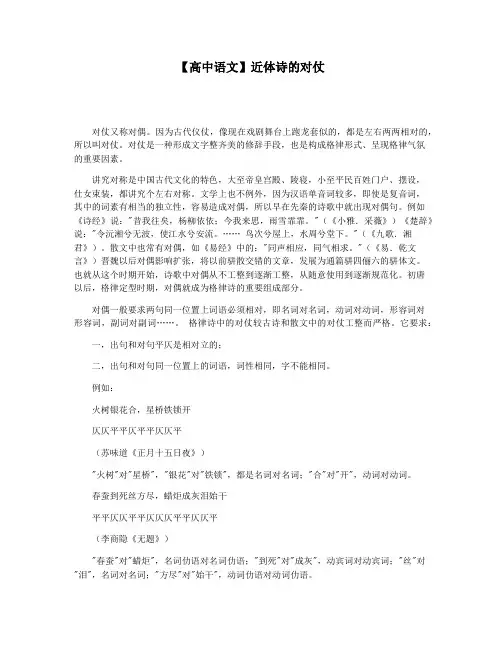

【高中语文】近体诗的对仗对仗又称对偶。

因为古代仪仗,像现在戏剧舞台上跑龙套似的,都是左右两两相对的,所以叫对仗。

对仗是一种形成文字整齐美的修辞手段,也是构成格律形式、呈现格律气氛的重要因素。

讲究对称是中国古代文化的特色,大至帝皇宫殿、陵寝,小至平民百姓门户、摆设,仕女束装,都讲究个左右对称。

文学上也不例外,因为汉语单音词较多,即使是复音词,其中的词素有相当的独立性,容易造成对偶,所以早在先秦的诗歌中就出现对偶句。

例如《诗经》说:"昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

"(《小雅.采薇》)《楚辞》说:"令沅湘兮无波,使江水兮安流。

…… 鸟次兮屋上,水周兮堂下。

"(《九歌.湘君》)。

散文中也常有对偶,如《易经》中的:"同声相应,同气相求。

"(《易.乾文言》)晋魏以后对偶影响扩张,将以前骈散交错的文章,发展为通篇骈四俪六的骈体文。

也就从这个时期开始,诗歌中对偶从不工整到逐渐工整,从随意使用到逐渐规范化。

初唐以后,格律定型时期,对偶就成为格律诗的重要组成部分。

对偶一般要求两句同一位置上词语必须相对,即名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,副词对副词……。

•格律诗中的对仗较古诗和散文中的对仗工整而严格。

它要求:一,出句和对句平仄是相对立的;二,出句和对句同一位置上的词语,词性相同,字不能相同。

例如:火树银花合,星桥铁锁开仄仄平平仄平平仄仄平(苏味道《正月十五日夜》)"火树"对"星桥","银花"对"铁锁",都是名词对名词;"合"对"开",动词对动词。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干平平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平(李商隐《无题》)"春蚕"对"蜡炬",名词仂语对名词仂语;"到死"对"成灰",动宾词对动宾词;"丝"对"泪",名词对名词;"方尽"对"始干",动词仂语对动词仂语。

对仗的原则与避忌 在诗词中使⽤对偶可以形成⼀种整齐的美。

那么对仗怎么对,有何讲究,原则要求与避忌是什么,种类⼜是怎样的? 关于对仗的原则与避忌,简单说来,可以归纳为如下⼏条: 1)近体诗中的对仗要求最为严格,声律、字⾯都应是相对的。

律诗的中间两联要求对仗,⾸尾两联可对可不对。

若颔联不对⽽是⾸、颈两联对的,是谓“偷春格”;绝句两联均可对可不对;排律除⾸尾两联外都必须对仗,⾸尾两联可对可不对。

古体诗中⽤不⽤对仗没有具体规定,⽤对仗时也只要求字⾯相对即可,半对半不对也可,不必考虑声律相对。

词曲中对对仗基本上没有严格规定,但有些词牌、曲牌的某些句⼦,词⼈们习惯使⽤对仗,并以形成惯例,如《鹧鸪天》上⽚的后两句和下⽚的两个三字句,《浣溪沙》下⽚开头两句,《西江⽉》上下⽚的头两个六字句、《满江红》上下⽚的各两个七字句等等。

词曲的对仗其声律根据词谱和曲谱规定,不⼀定平仄相对,字⾯要求相对也⽐近体诗的对仗宽松。

2)同类词相对:即名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,副词对副词,连词对连词,数⽬词对数⽬词,颜⾊词对颜⾊词、时令对时令、⼈事对⼈事等。

此外,专⽤名词只能对专⽤名词,连绵词只能跟连绵词对,⽅位词只能跟⽅位词对,双声可以跟叠韵相对。

3)句法与结构应相对:如单字对单字,双字对双字,词组对词组等。

在结构上,只取表⾯结构形式相对即可,不必追求内在结构。

4)近体诗的对仗不能⽤相同的字相对:近体诗对于在⼀⾸诗中字重出都是避忌的,对仗中两句间字重出⾃然就更应该避忌了,可以说近体诗对仗中同字重出是不允许的(句中⾃对除外)。

古体诗和词、曲的对仗,不仅可以平仄不⽤对,字重出也是允许的。

5)避忌“合掌”:合掌是诗家⼤忌,应着⼒避免。

⼀联之中对仗的上下两句,⼀般内容不同或相反。

如果两句完全同义或基本同义,叫作“合掌”,是作诗的⼤忌。

有时上下两句的某个实词意义太过接近,也看作是⼩合掌,也应该避免。

6)上下两联对仗结构完全相同:即紧挨的两联对仗,上⼀联与下⼀联对仗⽅式完全⼀致。

第五课近体诗对仗(整理)对仗:以形式上平仄相对为基础,把数字相等、意思相对(相联)、结构相同、词性相同等对称地排列在一起的两个句子叫做对仗。

诗词这一词语借用于“宫廷中的仪仗队,手执兵器,左右分列的对仗形式”,说明联中出句和对句的词性构成形式基本近似,形成对偶。

一、对仗的作用意义:通过对比相互映衬,声调互为抑扬,使语句更具韵味,增加词语表现力。

让我们能更容易地欣赏其音韵和含义的巧妙安排,留下深刻的印象。

古代的汉赋、六朝骈文、唐宋古文,都出现了很多美好的对仗句子。

例如王勃的赋文《滕王阁序》中传诵千古的名句:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,韵味优雅,声调铿锵,仅用了十四个字,把高楼凭眺的湖上秋色,描写得如诗如画,充分显现出联句的感人力量。

然而这些佳作,本质上仍属于散文式的叙事抒情,对仗的形式规律并不十分严谨。

而近体诗中的对仗更为严谨,就尤其韵味和意境。

如如王之涣《五绝登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流。

”首联对仗通过衬托使景色物象恢宏远阔,为下面“欲穷千里目,更上一层楼。

”意境之升华起到了铺垫和渲染。

二、近体诗的对仗1.绝句:近体诗四句五言或七言绝句体诗对仗没有严格规定,有对仗也有不对仗的.四句都不对仗:千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

前两句对仗,后两句不对仗:草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

四句两联都对仗:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

2.律句:近体八句律诗则规定中间四句即颔联和颈联必须对仗,首联和尾联自定,可对可不对,无要求。

故人具鸡黍,邀我至田家。

(首联不对仗)绿树村边合,青山郭外斜。

颔联开轩面场圃,把酒话桑麻。

颈联待到重阳日,还来就菊花。

(尾联不对仗)七律无题李商隐相见时难别亦然,东风无力百花残。

(首联不对仗)春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

颔联晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

颈联蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看.(尾联不对仗)三、对仗基本要求:1.出句和对句的字数相同,节律合拍。

诗词曲中的各种对仗及对仗中词性的运用诗词曲中的各种对仗及对仗中词性的运用诗词曲中的各种对仗唐诗、宋词和元曲中常遇见的对仗类格和名词的解释,并附有例句,共有: 正名对、双拟对、连珠对(连绵对)、双声对、叠韵对、同类对、异类对、借对、掉字对、自成对、交股对、实字对、虚字句对、流水对、倒装对、逆挽对、错综对、意对、邻对、扇面对(隔句对)、衬豆对、鼎足对、连璧对、联珠对、叠句对、叠字对、鸾凤和鸣对、回文对、工对、宽对、正对、反对、合掌对计三十三种。

对仗是作诗填词的基础,是应当认真学习的。

有博友曾说,对仗就简单分为正对、反对和流水对不就行了,没必要搞那么复杂。

这话有一定道理但不全面。

唐诗、宋词和元曲中有各种类型的对仗,如果对对仗各的种类格或是名词含义所知甚少,不但自己练习、运用会受到局限,恐怕也难理解、欣赏唐诗、宋词、元曲中对仗的精妙之处。

关于对仗的讲究,古人总结出许多类格。

《文心雕龙》说对仗有四种对,即言对、事对、正对、反对。

《诗苑类格》说:“唐上官游韶谓诗有六对。

一曰正名对,天地日月是也;二曰同类对,花叶草茅是也;三曰连珠对,萧萧赫赫是也;四曰双声对,黄槐绿柳是也;五曰叠韵对,彷徨放旷是也;六曰双拟对,春树秋池是也”。

后来,这种对仗类格日渐增加,《文镜秘府论》综合元兢《髓脑》的六种对,皎然《诗议》的八种对及崔氏《唐朝新定诗格》的三种对,合而为二十九种对。

前人所流传下来的各种对仗类格,有的是属讲究如何字面对仗的;有的是属于琢磨句式对仗的,为便于理解,将它们分为“用字对仗法”与“琢句对仗法”,现将其中18种类格整理、删减如下:一、用字对仗法1、正名对,又名的名对、名正对正名对的特点在于“正”。

凡作对联,正正相对。

上句安天,下句安地;上句安山,下句安谷;上句安东,下句安西;上句安南,下句安北。

像这样的对仗称为正名对。

初学对联,宜用正名对。

如:东圃青梅发,西园绿草开。

上联中的“东”与“西”。

“园”与“圃”、“青”与“绿”、“梅”与“草”、“开”与“发”都是正名对。

近体诗格律一、近体诗的韵格律,第一就是押韵。

不只是近体诗、词要押,可以说只要是诗歌,都是要押韵的,甚至有些赋、文都是押韵的。

因为诗歌是用于吟诵或歌唱的,只有押了韵,才能有很好的音乐上的韵律感。

当然有不押韵的诗歌,但那是新文学运动(1920s)之后才出现的。

新文学运动之前,所有诗歌(语句用文言文的)都是押韵的。

之后出现的用白话文的现代诗歌,其中的自由体是不押韵的。

现代歌词是现代诗歌的一部分,其中大多也是押韵的。

虽然歌词不押韵,音乐旋律也能让歌唱出感觉,但很明显,同一旋律,歌词押韵要比不押韵的动听得多。

虽然各种体裁的诗歌都押韵,但严格程度不同,这一方面是因为不同类的诗歌用的韵书不同,比如近体诗一般用《平水韵》,宋词一般用《词林正韵》,而《词林正韵》总体上是要比《平水韵》宽的。

为免造成理解困难,咱们先说说“韵书”。

韵书是一个工具书,用于学习发音或者作诗填词。

韵书中收集常用字,把这些字按不同声调分类,再按不同韵母细分,分成好多“韵部”,于是这一个韵部中的所有字都是同声同韵(声母、韵头可能不同)。

但因为语言随着时间慢慢发生变化,隋-清代有多部韵书,这些韵书在声调、韵部划分上不尽相同,甚至区别很大。

近体诗成熟于唐代,当时正式场合作诗押的应当是《切韵》(隋代韵书),但《切韵》韵部划分太细,有些韵部中的字太少,难以作出一首诗来。

于是诗人们通常邻韵混押,所谓邻韵,就是韵音接近的两个韵部(类似于普通话中的“歌、锅”的关系)。

到南宋,出了一部《平水韵》,把《切韵》中韵音相近的韵部合并,使韵部数量基本减了一半,这样同韵字多了,更方便作诗了。

自南宋之后,至国民政府制定“国语”发音标准,出现《中华新韵》(1930s)之前,《平水韵》一直是作近体诗指定的韵书,又称《诗韵》。

而唐-北宋的近体诗虽然存在按《切韵》的邻韵混押,但因为《平水韵》合并了韵部,所以押韵也都是符合《平水韵》的。

于是,要品鉴一首古代诗歌,你得先知道他用的哪部韵书,否则按今天的发音,你可能还会说他韵押错了。

【导语】对仗是古典诗歌格律的表现⼿法之⼀。

它是把同类或对⽴概念的词语放在相对应的位置上使之出现相互映衬的状态,使语句更具韵味,增加词语表现⼒。

下⾯⽆忧考就给⼤家介绍下诗词知识之对仗⼿法,欢迎阅读!诗词知识之对仗⼿法篇⼀ 【借对】:近体诗的⼀种对仗⽅式,或称为假对。

它通过借义或借⾳等⼿段来达到对仗⼯整的⽬的。

A:借义是利⽤词的多义性,通过⼀个词的某⼀种意义与相应的词构成对仗,但诗⾥所⽤的并不是这⼀种意义,⽽是另⼀种意义。

如杜甫《曲江》诗:“借债寻常⾏处有.⼈⽣七⼗古来稀”。

“寻常”⼀词具有多种含义,⼀为“平常”,⼀是“⼋尺为寻,倍寻为常”。

前者是⼀般的副词,后者是数量词,这⾥⽤寻常来对数词“七⼗”,⽤的是它本来具有的数量⽅⾯的含义,⽽诗中⽤的却是它副词⽅⾯的意义。

这就是“借义对”。

B:借⾳是利⽤字词之间的同⾳关系,以甲词(字)来表⼄词(字)。

例如对句⽤了甲字,对句本来应当使⽤与甲字意义相类似的⼄字,但⽤⼄字在全中的意义上⼜不合适,于是就选⽤⼀个与甲字同⾳⽽⼜字义相关的丙字来结成对仗。

俞弁《逸⽼堂诗话》说:“洪觉范《天厨禁脔》有琢句法,中假借格如"残春红药在,终⽇⼦规啼",以红对⼦(谐紫),如"住⼭今⼗载,明⽇⼜迁居",以⼗对迁(谐千)”皆是假借,以寓⼀时之兴,唐⼈多此格,何以穿凿为哉。

”⽂中所举就是“借⾳对”。

【扇⾯对】:诗、词、曲对仗的⼀种格式,即隔句相对。

⼀⾸诗中前联与后联形成对仗,便是扇⾯对。

各联中的出句和对句,本⾝不构成对仗。

就诗⽅⾯说,例如唐⼈⽩居易的《夜闻筝中弹潇湘送神曲感旧》诗:“缥缈巫⼭⼥,归来七⼋年。

殷勤湘⽔曲,留在⼗三弦。

苦调吟还出,深情咽不传。

万重云⽔思,令夜⽉明前。

”第⼀、三句为对,第⼆、四句为对。

词中也使⽤扇⾯对,如柳永的《⽟蝴蝶》上⽚:“⽔风轻,苹花渐⽼;⽉露冷,梧叶飘黄”,下⽚“念双燕,难凭远信;指暮天,空识归航。

”曲中的扇⾯对,如程景初散套《春情》:“⼩⼩亭轩,燕⼦来时帘未卷。

近体诗近体诗,又称今体诗或格律诗,是中国讲究平仄、对仗和押韵的诗体。

为有别于古体诗而有近体之名。

指唐代形成的格律诗体。

在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。

近体诗是唐代以后的主要诗体,代表诗人有:李白、杜甫、李商隐、陆游等。

在中国诗歌史上有着重要地位。

一、律诗的基本要求:五、七言,齐言体。

讲平仄,用律句。

句中平仄相间隔,按照定则组合起。

两句为一联,分为出对句。

联间平仄须相对,每首作品以联计:二联四句为绝句,四联八句是律诗;律诗延展即排律,排律论联无单句。

偶句须押平声韵,全诗一韵用到底。

首句是否要入韵,须看所用是何式。

用对仗,有规矩:绝句对否可随意;律诗常对二三联,对仗句式须一致。

排律首尾两联外,中间诸联均须对。

相邻两联须相粘,次字平仄应统一。

二、近体诗的六种基本形式五言绝句五言律诗五言排律七言绝句七言律诗七言排律五言律诗举例渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

七言律诗举例书愤陆游早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

三、律句五言律句规范式五言律句变式七言律句规范式七言律句变式五言律句规范式甲仄仄平平仄白发三千丈(李白)白日依山尽(王之涣)乙平平仄仄平春来发几枝(王维)黄河入海流(王之涣)丙平平平仄仄泥融飞燕子(杜甫)柴门闻犬吠(刘长卿)丁仄仄仄平平此物最相思(王维)更上一层楼(王之涣)五言律句变式所谓律句变式,就是在规范式的基础上,用了可平可仄的字。

如王维《红豆》第一句“红豆生南国”的“红”字,该用仄而用了平;第三句“劝君多采撷”的“劝”字,该用平而用了仄。

还有王之涣的《登鹳雀楼》第三句“欲穷千里目”的“欲”字,该用平声而用了仄声。

运用律句变式时,要避免三种情况:①犯孤平,②三平尾,③三仄尾。

七言律句规范式甲平平仄仄平平仄歧王宅里寻常见(杜甫)荒郊古陌时时断(朱晦)乙仄仄平平仄仄平雨后全无叶底花(王驾)点点杨花入砚池(叶采)丙仄仄平平平仄仄醉卧沙场君莫笑(李白)两个黄鹂鸣翠柳(杜甫)丁平平仄仄仄平平江城五月落梅花(李白)天街小雨润如酥(韩愈)七言律句变式与五言律句变式句规律相同。

近体诗的对仗(一)

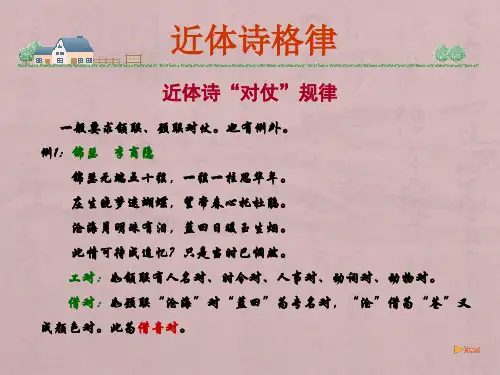

五七言律诗:正格:首尾两联散句,颔颈两联对仗

变格:与正格不合的对仗情况

五七言绝句:正格:两联散句。

变格:一联以上对仗。

五七言排律:正格:首尾散句,其余皆对。

变格:每联对仗。

二、五七言律诗对仗变格1、宗楚客体:又称“全首对”,即四联皆对。

始见于梁简帝萧纲的《登烽火台》、《楚妃叹》等诗。

唐宗楚客《奉和幸安乐公主山庄应制》学用此法,被时人称为宗楚客体。

2、首尾不对体:又称“无对仗体”,即全诗皆散句,无一联对仗,极其罕见,也可视为古体诗的变体。

如李白《夜泊牛渚怀古》。

3、首联增对体:“富对仗”的一种,即首、颔、颈三联

对仗,尾联用散句。

4、尾联增对体:“富对仗”的一种,即颔、颈、尾三联对仗,首联用散句。

注意:因对仗行文严谨,故不适合于尾联作结。

所以一般尾联对仗,例用流水对或接近散句的半对半不对,以增强流动感,并暗暗回应尾联不对仗的规则。

5、前半首对仗体:即首、颔两联对仗,颈、尾则用散句。

其实,这是把颈联的对仗移到了首联对仗,从而造成全诗前半首对仗,后半首不对仗。

此种情况极其罕见。

如:杜甫《客亭》。

6、偷春体:又称“换柱对”,即首、颈两联对仗,颔联则用散句(或半对半散),多见于五律。

这种本该在颔联的对仗,提前换到首联去用的情况,类似于梅花先于百花开放,偷取了春色一般,故名。

注意:采用偷春体,有时为回应颔联必对的规则,也可以在颔联使用半对半散的形式。

7、蜂腰体:“贫对仗”的一种,又称“蜂腰格”,即首、颔、尾三联散句,仅颈联对仗,多见于五律。

这种颔联不对之后,形成了两头有宽松的散句而中腰却用骈偶紧束的情况,类似于蜜蜂的细腰一般,故名。

(1)注意:采用“蜂腰体”后,首颔两联散句必须遵循“十字格法”(即“十字叙一事法”)各叙一事,然后让颈联在语意上总束,意贯上两联。

(2)注意:采用“蜂腰体”,最好在颔联用些似对非对的句子,暗暗回应律诗颔联必对的要求。

8、颈联不对体:“贫对仗”的一种,即仅颔联对仗,首、颈、尾则用散句。

注意:一般而言,颈联处于律诗之颈,颈联不对仗犹如一诗折颈,是断不容许的。

但特殊情况下,律诗颈联也可不对仗。

这种情况比较罕见。

如:李白《宿五松山下荀媼家》。

9、隔句体:把隔句对用在首联和颔联,构成隔句体.三、对仗的类型:1、工对:又称“的名对”。

(举例略)

2、邻对:门类邻近的词语相对。

(见无名氏《词林典掖》三十门)

3、宽对:按词性相同成对。