焦作矿区区域地质背景和地层构造特征

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

精心整理一、地貌焦作地处太行山脉与豫北平原的过渡地带,地势由西北向东南倾斜,由北向南渐低。

从北部山区到南部平原呈阶梯式变化,层次分明。

总的地势是北高南低,自然平均坡度为2‰。

最高处海拔1955米,最低处海拔90米。

地面高差达1800多米。

(一)山地。

焦作地区的山地为中山(1000米以上)和低山(500-1000米),分布于修武北部,经焦作、博爱至沁阳西部,是太行山系的组成部分。

该区平均海拔高度在500米以上,坡向多为南坡或西南坡,坡度在20度以上。

焦作的山地地形复杂,各山岭间由峡谷相连,山势陡峻,山谷切割较深,呈"V"形,阴坡一般较陡,土层深厚。

焦作地区的主要山脉是太行山。

太行山位于焦作地区北部,西接王屋山,向东延伸至修武,走向近东西。

山势宏伟,绵延数千里,坡度在1(1汇入。

(1958年)。

丰枯年变化较大,年内变化亦很大,6-9月约占全年水量的80%,给开发利用带来一定的困难。

由于从黄土高原携带大量泥沙,境内河床平均高出堤外地面2-3米,历史上曾决口66次。

中华人民共和国成立后,进行了治理,变害为利,先后兴建了人民胜利渠、武嘉灌区、白马泉灌区、孟县白坡灌区等引黄灌溉工程,黄河由此变害为利。

(2)沁河:沁河是焦作市最大的河流,发源于山西省沁源县。

向东流经沁阳、博爱、温县,在武陟县注入黄河,总流域面积12900平方公里。

过境长度90余公里。

沁河径流资源丰富,河口站多年平均流量49.5立方米/秒,其中基流量16.1立方米/秒,占总流量的32.5%,含沙量低,稳定可靠。

(3)丹河:是沁河最大的支流,在博爱县青天河村入境,水资源丰富,山路平站多年平均流量11.1立方米/秒,其中基流量6.8立方米/秒,占总流量的61.3%。

(4)大沙河:发源于山西省陵川县夺火镇。

流经博爱、武陟、修武县,经新乡县入共产主义渠,上游河宽15米,下游河宽30米,平均河深3米,平均径流深度150毫米。

最大流量650立方米/秒,基流量为80立方米/秒。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市得陵川搭界,南临黄河,与郑州市得荥阳、巩义,洛阳市得孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市得辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北得宏观区位优势,就是中原城市群“金三角”得战略支撑点与区域性中心城市。

(二)地形地貌全市得地貌特征呈现北山、中川、南滩得特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园得五大园区皆分布于此,就是焦作“梦幻山水”得杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米与1116、9米,就是南太行中最为雄险得绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田与山前冲积扇砾石坡地,就是我市退耕还林工程得主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,就是我省主要得粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓得褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带得凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域就是我市最重要得自然湿地区域,也就是防沙治沙得重点与工业原料林得主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米得平原约2959、5平方公里,占全市总面积得73、5%,海拔200米以上得丘陵与山区约1066、5平方公里,占26、5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温与,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11、4~14、9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19、9℃,极端最高气温43、6℃。

焦作地质概况一、地貌焦作地处太行山脉与豫北平原的过渡地带,地势由西北向东南倾斜,由北向南渐低。

从北部山区到南部平原呈阶梯式变化,层次分明。

总的地势是北高南低,自然平均坡度为2%°。

最高处海拔1955米,最低处海拔90米。

地面高差达1800多米。

(一)山地。

焦作地区的山地为中山(1000米以上)和低山(500-1000米),分布于修武北部,经焦作、博爱至沁阳西部,是太行山系的组成部分。

该区平均海拔高度在500米以上,坡向多为南坡或西南坡,坡度在20度以上。

焦作的山地地形复杂,各山岭间由峡谷相连,山势陡峻,山谷切割较深,呈"V"形,阴坡一般较陡,土层深厚。

焦作地区的主要山脉是太行山。

太行山位于焦作地区北部,西接王屋山,向东延伸至修武,走向近东西。

山势宏伟,绵延数千里,境内为其尾部,长百余公里,平均海拔1000米左右。

断裂发育,有盘谷寺断层,主要为寒武系、奥陶系、石炭系地层。

岩性以石灰岩为主,伴有页岩、煤、铁、磷、耐火粘土、大理石等,矿藏丰富。

自然植被较好,属落叶阔叶林带,林茂草密,适宜猕猴生息繁衍。

太行山系在修武境内的主要山峰有:茱萸峰,天门谷,古汉山,罗汉山,凤凰山,马鞍山,方山,五指山,云台山等。

在焦作市境内的有:桑园北岭,九里山,凤凰岭,安阳坡,皇帝坡,燕窝岭,红砂岭,中卫岭,大、小贾岭,十二会山等。

在博爱县境内的有:小北顶,旗杆谷堆,东顶峰,东领峰,盘头岭,南大岭峰,圆山峰,南坡峰,老虎掌,长岭峰,北教场峰,南教场峰,老石人,和尚山,刘岭,上岭后,孤山岭,羊岭,靳家岭等。

在沁阳境内的有云台山,紫金顶,碗子城山,三夹山,贝涧山,云阳山,悬谷山,阳落山(与济源交界处)等。

(二)丘陵。

丘陵区分布在山区外侧,是山区与平原的过渡地带,海拔高度介于150-250米之间,坡度在10-20度之间,总面积约300平方公里。

该区大部分耕地凹凸不平,呈梯田状,有众多的黄土冲沟,高低起伏,没有明显的山丘,亦可称为岗地。

地理问题研究:煤城焦作出介绍焦作,位于河南省中部,是中国重要的煤炭产区之一。

由于其丰富的煤炭资源,焦作被誉为煤城。

本文将从地理角度探讨焦作市的形成背景、地理特征以及面临的问题,并对其发展前景进行分析。

焦作的地理背景焦作位于中国的经度113°12′E-114°42′E、纬度34°14′N-35°22′N之间,地处中国的中部。

与周围的省市有较好的交通连接,包括洛阳、郑州、濮阳等城市。

焦作市总面积约为7387平方公里,辖6个市辖区,人口约为382万人。

焦作市地势较为平坦,地形属于山地丘陵。

焦作的地理特征煤炭资源丰富焦作地处华北煤炭盆地,煤炭资源丰富。

据统计,焦作拥有煤炭储量达数亿吨,其中大部分为无烟煤和褐煤。

这使得焦作成为中国重要的煤炭产区之一,并且为其经济发展提供了坚实的基础。

多山地形构成焦作地理上多为山地和丘陵地形,山脉交错并延伸至市区周边。

重要的山脉包括太行山、郑州山和连云山等。

山地地形使得焦作气候湿润,具有典型的北温带季风气候,春季气候宜人,夏季炎热潮湿,冬季寒冷干燥。

河流交汇焦作市境内有众多河流流经,其间重要的有黄河、荥河和邙河等。

这些河流的存在为焦作提供了重要的水源,并且在旱季时起到灌溉作用。

然而,由于焦作地区经常受到洪水的威胁,河流治理成为当地面临的重要问题之一。

焦作面临的地理问题煤矿开采带来的环境影响焦作位于煤炭盆地,而煤炭开采对环境造成的不良影响是不可忽视的。

煤矿开采会产生大量的废水和废渣,并且环境破坏也十分严重。

这给当地的土壤、水源和空气质量带来了一系列的问题。

因此,焦作需要采取措施来降低煤矿开采对环境的影响,并加强环境保护。

水资源紧缺与洪灾风险焦作地区水资源的供应相对不足,尤其是在干旱季节。

焦作市的农业和工业发展都依赖于水资源,但由于近年来气候变化的影响,水资源供应紧张的问题日益突出。

另外,焦作地区常常受到洪水威胁,特别是黄河流域的洪水。

因此,焦作需要积极应对水资源紧缺和洪灾风险,通过改善水资源管理和加强防洪工作来减少潜在的风险。

*收稿日期:2020-08-24修回日期:2020-09-02第一作者简介:段世轻(1969-),男(汉族),河南夏邑人,高级工程师,现从事地质勘查与找矿工作。

焦作地区粘土矿成矿地质特征研究段世轻,魏磊(河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院,河南郑州450001)摘要:焦作地区粘土矿赋存在石炭系本溪组,矿体受本溪组控制呈透镜体产出,层控地质特征明显。

在焦作地区开展了大量粘土矿勘探工作,积累了大量地质资料,分析总结焦作地区粘土矿赋存地质特征,以期为粘土矿地质勘查工作提供一点指导意义。

关键词:焦作地区;粘土矿;赋存地质特征;地质勘查中图分类号:P624.6文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2021)06-0173-04耐火粘土是我国的优势资源,是多种矿物的混合物,具有较高的耐火度,在高温条件下能保持体积的稳定性,并具有抗渣性、对急冷急热的抵抗性,以及一定的机械强度,经煅烧后异常坚硬。

耐火粘土依其理化性质和矿石特征,广泛应用于冶金、建材、研磨、化工和陶瓷等行业。

我单位在焦作地区为企业找寻了大量耐火粘土,保障了当地耐火粘土企业的生产,为国家建设做出了应有的贡献。

借鉴前人工作成果对这一带粘土矿成矿地质特征进行归纳研究、探讨,为该地区粘土矿找矿提供指导意义。

焦作地区位于华北地台区,太行山台拱与华北坳陷的接壤地带,地层沉积具“华北型”地质特征[1],区域构造属新华夏系华北坳陷之太行山隆起,区域沉积矿产较为丰富,主要矿种有煤矿、耐火粘土矿、铝土矿、硫铁矿、“山西式”铁矿、石灰岩及白云岩等矿产,其中耐火粘土矿和煤矿为区域内的主要优势矿产,全国闻名。

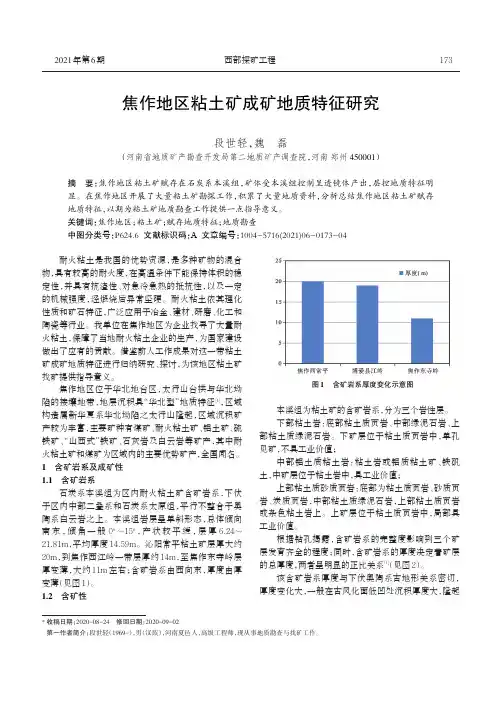

1含矿岩系及成矿性1.1含矿岩系石炭系本溪组为区内耐火粘土矿含矿岩系,下伏于区内中部二叠系和石炭系太原组,平行不整合于奥陶系白云岩之上。

本溪组岩层呈单斜形态,总体倾向南东,倾角一般0°~15°,产状较平缓,层厚6.24~21.81m ,平均厚度14.59m 。

1、自然地理概况(一)地理位置市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于省西北部,北依太行,与省市的陵川搭界,南临黄河,与市的荥阳、巩义,市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与市的、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是“梦幻山水”的杰出代表。

区著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米和1116.9米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米的平原约2959.5平方公里,占全市总面积的73.5%,海拔200米以上的丘陵和山区约1066.5平方公里,占26.5%。

(三)气候概况市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4~14.9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9℃,极端最高气温43.6℃。

有效积温4633~4974℃,无霜期219~231天,年均日照时数2484小时。

焦作地区地质概况1、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34°48′16″~35°29′30″,东经112°32′48″~113°39′45″之间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市得陵川搭界,南临黄河,与郑州市得荥阳、巩义,洛阳市得孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市得辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北得宏观区位优势,就是中原城市群“金三角”得战略支撑点与区域性中心城市。

(二)地形地貌全市得地貌特征呈现北山、中川、南滩得特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园得五大园区皆分布于此,就是焦作“梦幻山水”得杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327米与1116、9米,就是南太行中最为雄险得绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田与山前冲积扇砾石坡地,就是我市退耕还林工程得主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,就是我省主要得粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓得褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带得凹地平原,平均海拔95米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域就是我市最重要得自然湿地区域,也就是防沙治沙得重点与工业原料林得主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85~1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55公里,国土总面积4026平方公里。

其中海拔低于200米得平原约2959、5平方公里,占全市总面积得73、5%,海拔200米以上得丘陵与山区约1066、5平方公里,占26、5%。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温与,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11、4~14、9℃,1月最低,7月最高,极端最低气温-19、9℃,极端最高气温43、6℃。

河南省焦作煤田块村营煤矿区水工环地质分析与评价矿区总体为一向西南倾伏的单斜构造形态,局部发育着次一级褶曲,地层倾角一般6~8°。

煤层赋存南部较深,北部较浅。

解释组合断层11条,主要方向为近东西和北东方向,区内主要可采煤层为二1煤和一2煤层。

本区断裂构造较发育,且皆为正断层基本上近平行展布,均为导水断层。

南云门断层为区域性导水大断裂,为本区西北部的供水边界和主要来水方向。

二1煤顶板砂岩类岩石力学强度为软弱-半坚硬的,完整性为为较完整-完整,泥岩、粉砂岩类岩石力学强度为软弱的,在断层发育处、基岩保留厚度小于30m的部位,岩石原生结构遭到破坏,裂隙较发育,力学强度降低,容易造成冒顶及片帮,需在采掘生产中加以注意。

标签:焦作煤田东部煤层顶底板水工环地质1矿区自然地理经济概况矿区位于焦作煤田东部,太行山南麓,跨三个行政辖区(凤泉区、辉县和新乡县),面积56.54km2。

东距新乡市约10km,南距郑州市约70km,区内有晋新高速东西穿过,乡村公路纵横交错,交通十分方便。

矿区属于太行山山前平原,主要由坡积、洪积和冲积扇裙组成,地面海拔标高70~8m。

区内河流主要有共产主义渠,引进的黄河水系,径流资源丰富,成为煤矿的主要充水水源,另外,为满足农业灌溉需要,还兴修了纵横交错的各种干渠。

区内矿产资源丰富,煤炭可采储量20亿吨。

初步形成了煤炭、电力、耐火材料、冶金、机械、化工等工业生产体系。

2 水文地质特征2.1矿区水文地质条件(1)地质概况矿区断裂构造较发育,且皆为正断层基本上近平行展布,均为导水断层。

南云门断层为区域性导水大断裂,为本区西北部的供水边界和主要来水方向。

南部峪河断层落差80~350m,使本区煤层底板灰岩含水层与新生界对接,并受区内F2、F3、F4、F5北东向断层切割,成为本区南部横向阻水纵向导水边界。

东部为灰岩隐伏露头区,并有断层切割,使得奥陶系、太原组灰岩含水层在此成为一个复杂的含水系统,从区域岩溶地下水径流趋势看,根据赵固二井L8+9灰岩含水层天然流场图,天然状态下太原组灰岩水径流方向大体为由西北向东南和东北向西南方向。

1.1.4 自然条件1.1.4.1 地形、地貌地貌属山前冲洪积倾斜平原,较为开阔,地势由北向南逐渐降低,局部有起伏。

地上现为道路、小区、村庄、厂房、铁路等。

1.1.4.2 气象、水文焦作市属暖温带大陆性季风型气候。

其特点是春旱多风、夏热多雨、秋高气爽,冬寒少雪。

受地形及区域性气候条件影响,降水由山区到平原逐渐减少。

北部山区多年平均降水量695.7mm,年最大降水量1190mm,年最小降水量421.1mm。

平原区多年平均降水量594.4mm,最大1101.7mm,最小260.3mm,月最大降水416mm,日最大降水量258mm。

降水量四季分配不均,一般多集中在七、八月份,其次为六、九月份,四个月的降水量占全年的70%以上。

焦作市规划区地处海河流域,卫河水系,区内共有6条南北向河道,从西至东依次为白马门河、普济河、群英河、瓮涧河、李河、山门河。

测区地下水为第四系孔隙潜水,埋深一般大于6m,变幅一般为1.0-2.0m。

地下水主要由大气降水补给,地表径流补给次之。

1.1.4.3地层岩性根据搜集资料场地地层自上而下分别为第四系全新统人工堆积层(Q4me)杂填土、填筑土;第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质黏土、粉土、粉细砂;第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)粉土、粉细砂、砾砂、角砾土等。

地层由新至老综述如下:第四系全新统人工堆积层(Q4me)杂填土、填筑土①1杂填土(Q4me):杂色,稍密,稍湿,成分主要为建筑垃圾、生活垃圾等,分布于局部表层,厚约0.5-3.0m,主要分布在小区、村庄、厂房附近,属Ⅱ级普通土。

①2填筑土(Q4me):黄褐色夹灰黄色,稍密,稍湿,以粉土为主,主要分布于既有铁路、道路、厂房,厚度约2.0-6.0m,属Ⅱ级普通土。

第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)粉质黏土、粉土、粉细砂②1粉质黏土(Q4al+pl):黄褐色夹灰褐色,软塑-可塑,干强度低,韧性低,局部夹有粉土、粉砂层,含有泥质条纹,项目区局部分布,厚度一般为5.0-8.0m,属Ⅱ级普通土。

1 、焦作自然地理概况(一)地理位置焦作市地处北纬34 ° 48 ' 1235 ° 29 ' 30东经112 ° 32 ' 4卜'113 ° 39 ' 4之'间,位于河南省西北部,北依太行,与山西省晋城市的陵川搭界,南临黄河,与郑州市的荥阳、巩义,洛阳市的孟津隔河相望,西与济源市毗邻,东与新乡市的辉县、获嘉、原阳接壤,具有承东启西、通达南北的宏观区位优势,是中原城市群“金三角”的战略支撑点和区域性中心城市。

(二)地形地貌全市的地貌特征呈现北山、中川、南滩的特点。

山区奇峰屹立,绿林缠绕,沟深谷狭,溪流潺潺。

云台山世界地质公园的五大园区皆分布于此,是焦作“梦幻山水”的杰出代表。

区内著名主峰茱萸峰、紫金顶海拔高度分别为1327 米和1116.9 米,是南太行中最为雄险的绿色明珠;丘陵区地势平缓,多为梯田和山前冲积扇砾石坡地,是我市退耕还林工程的主战场;平原区属太行山南麓冲击平原,平均海拔130 米左右。

该区土地肥沃、林丰粮茂,是我省主要的粮食高产区;滩区地处黄沁河冲洪积扇边缘,属于太行山南麓的褶裙斜坡与黄沁河冲积扇接触地带的凹地平原,平均海拔95 米,可细分为洪积冲积平原,沙丘及丘间沙地,古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地六种微地貌类型。

该区域是我市最重要的自然湿地区域,也是防沙治沙的重点和工业原料林的主要分布区。

全市地势北高南低,高差起伏较大,海拔高度85〜1300米。

东西最长处98公里,南北最宽处55 公里,国土总面积4026 平方公里。

其中海拔低于200 米的平原约2959.5 平方公里,占全市总面积的73.5% ,海拔200 米以上的丘陵和山区约1066.5 平方公里,占26.5% 。

(三)气候概况焦作市地处北温带,属暖温带大陆性季风型气候,气候温和,四季分明。

春暖干旱,夏热多雨,秋高气爽,冬冷少雪。

全年平均气温为11.4〜14.9 C, 1月最低,7月最高,极端最低气温-19.9 C,极端最高气温43.6 C。

浅谈焦作矿区区域地质背景和地层构造特征

摘要:焦作矿区位于太行山南麓,东起赵固勘探区东界煤层露头,西至焦作柏山,与济源煤田接壤;北起太行山南麓煤层露头,南抵武陟古隆起,以盘古寺大断层为界。

地理坐标为:东经:113°03′~114°00′;北纬:35°10′~35°33′。

矿区分布于博爱、焦作、修武、获嘉、辉县、新乡等县(市)境内,东西长65km,南北宽10~35km,面积约1000 km2。

关键词:焦作矿区地质背景地层构造

一、区域地质背景

焦作矿区位于华北晚古生代聚煤盆地的南部,处于华北板块板内太行构造区太行断隆南段。

地层由老到新发育有太古界、下元古界、上元古界震旦系、下古生界寒武系和奥陶系、上古生界石炭系和二叠系、中生界三叠系、新生界第三系和第四系。

太行断隆区总体构造以断块构造为特征,以断裂构造为主要形式。

区内地层倾角较小,一般小于20°,发育ne及nww两组断裂,多为高角度正断层,交织成网,组合成地堑、地垒、掀斜断块和裂陷盆地等构造。

二、构造特征

1、基本构造格架

本区整体为走向北东、倾向南东的单斜构造形态,地层倾角6~16°,局部25~30°。

区内断裂构造发育,多为高角度正断层,按其构造特征可分为三级,盘古寺断层为一级断裂;凤凰岭断层和耿黄断层为二级断裂;南张门断层、九里山断层、薄壁断层和峪河断

层为三级断裂,构成了本区的基本格架构造,并把本区分成南、中、北三个构造断块。

按断裂构造的展布方向分为近东西向、北东向和北西向三组:

(1)近东西向断层:多为一、二级构造,构成了本区和区内断块边界。

主要有盘古寺断层、凤凰岭断层、南张门断层等,它们对北东向断层起限制作用。

(2)北东向断层:该组断层本区最为发育,但规模和表现形态变化较大。

西部多组成地堑和地垒,断层密度较大;中部和东部则表现为阶梯状构造,断层密度较小。

该组断层主要有:王封断层、三十九号断层、李庄断层、九里山断层和薄壁断层等。

(3)北西向断层:基本和东北向断层垂直,多为张性断裂,数量不多,但成对出现,多形成地堑构造。

如方庄断层和北碑村断层、峪河断层和赤庄断层。

2、矿区主要构造特征

(1)褶皱

①墙南向斜:西起焦南井田于村,东至修武县城,轴向近东西,轴长25km,两翼宽6 km。

南翼较低陡,地层倾角14°左右,北翼较缓,地层倾角3~7°,为一不对称宽缓向斜,向东倾伏,轴部倾角2—3°。

②朱营背斜:位于照镜预测区内,西起演马庄井田东南部,经朱营延至南张门断层,轴长18km,东部轴向北35°东,西部渐变为东西向,向北东倾伏,两翼基本对称,地层倾角11°左右。

③招民庄背斜:位于照镜预测区内,西起狮子营北,经招民庄村北延至南张门断层,全长4.0km,轴向北35°东,向南西倾伏,轴部倾角4°,两翼基本对称,地层倾角8°,轴面近于直立。

④褚丘向斜:位于薄壁预测区,轴向北65°西,轴长5km,向南东倾伏,轴部倾角5°,南西翼倾角12°左右,北东翼倾角8°左右,轴面略向南倾斜。

(2)断层

①盘古寺断层:为本区南部边界,区域伸展长度800km,区内长度60km,为一走向近东西,整体倾向南,但矿区倾向北,倾角约70°的正断层,落差大于1000m。

②耿黄断层:为本区东部边界,南起盘古寺断层,经陈召、庙口,沿京广铁路北延至河北省,区内长约40km。

走向北40°东,倾向南东,倾角70°的正断层,落差大于1000m。

③薄壁断层:为本区西北部边界,南西起自方庄断层,北东到羊圈村附近,全长约30km。

走向北40°东,倾向南东,倾角70°度的正断层,落差300~1000m。

④凤凰岭断层:位于矿区南部,从焦作、修武县城北止于耿黄断层,区内长60km,为走向东西,倾向南,倾角约70°的正断层,落差100~1200m。

⑤峪河断层:位于矿区东北部,北西起于铁匠庄,经合河村,东止耿黄断层,长35km。

为走向北60°西,倾向南西,倾角约70°的正断层,落差300~700m。

⑥南张门断层:位于照镜预测区北部,西起演马庄井田南部,经招民庄北至于耿黄断层,在演马庄井田走向北78°东,至五里源后即转为东西向,长40km。

为倾向北,倾角70°的正断层,落差53~1000m。

⑦九里山断层:为矿区西北部,西南起盘古寺断层,经于村和九里山、古汉山残丘北侧,东北至五里河附近,长约60km,为走向北40 ~60°东,倾向北西,倾角约70°的正断层,落差50~650m。

(3)小构造特征

本区煤层中褶皱不发育,多以小断裂为主,煤层小断层具有如下特征:

①断裂构造规模小。

据演马庄、九里山矿井资料统计,开采过程中所揭露的断裂构造落差较小,一般为5m左右。

②方向性明显。

煤层小断层展布方向主要有四组:北东东向(50~80°)、近东西向(80~100°)、北东向(30~50°)、和北西西向(280~300°),按其断层倾角分为高角度(>45°)和低角度(<45°)两类,前者占其总量的60%,后者占40%。

③断裂性质差异明显。

井田内断裂构造是多期构造应力场作用下形成的,结构面力学性质明显表现为压扭和张扭性。

煤层中北东东向和北西向两组断裂为张性,近东西向的断裂为压扭性,北东向、北北东向和部分北西向断裂为张扭性,北西西向断裂为压扭性。

3、分区构造特征

(1)南部断块

位于盘古寺断层和凤凰岭断层之间,浅部为一走向北东、倾向南东的单斜构造,北东向断层较发育,将该断块切割为多个地堑和地垒小断块;深部为一轴向近东西、向东倾伏的宽缓向斜—墙南向斜,南翼陡,倾角14°左右,北翼较缓,倾角3~7°,同时发育北东向和近东西向两组主干断裂,并派生北东东向羽毛状或分支状断裂和次一级小褶曲。

断层多为高角度正断层,其形成是南北向挤压作用的结果。

(2)中部断块

位于凤凰岭断层和峪河断层之间,为地层走向北东、倾向东南的单斜构造,断块内发育北东向和北西向两组正断层,其中,北东向断层主要为反倾向走向断层(地层倾向和断层倾向相反),将断块切割成一系列阶梯状小断块。

凤凰岭断层对断块内构造有明显的控制作用,愈靠近凤凰岭断层,构造愈复杂。

(3)北部断块

位于峪河断层以北,为地层走向北西向、倾向南西的单斜构造,断块内主要发育一组北东向断裂,且断层面多倾向南东,将断块切割成一系列阶梯状长条形小断块。

由于峪河断层使该断块大幅度抬升,长期风化剥蚀,致使该断块煤上覆有效地层厚度小,断块内断裂多为开放性正断层。

4、构造形成与演化

本区含煤地层形成后,至少经历了印支、燕山和喜山三期主要不同方向的构造应力场作用,形成褶皱、断裂等构造形迹。

(1)印支期(t)

三叠纪末期的印支运动使华南板块和华北板块对接、拼合,区内主要受南—北向挤压应力场的作用,形成了轴向近东西向的褶皱构造和近东西向的断裂。

(2)燕山期(j-k)

燕山期(j-k)本区主要受北西—南东向主压应力作用,产生一组近南北向的压扭性的左旋剪切断裂和一组近东西向的压扭性右旋剪切断裂,以及一组北西向的张性断裂。

在区域挤压应力的持续作用下,形成了轴向北东的太行山复背斜隆起,同时在北斜轴部和翼部形成了一系列的北东向纵张断裂,这些断裂的差异升降运动,进而形成了区内的阶梯状、地堑、地垒状断块构造。

(3)喜山期(q+r)

喜山期本区应力场发生了转变,主压应力方向为北东东~南西西向,对早期形成的构造不同程度的改造和复合,断裂构造结构面力学性质展布方向发生了转化,除了对早期形成的构造被改造外,产生一些新的构造形迹,一组为北北东向和一组北西西向的剪切断裂及一组北东东向的张性断裂,使矿区成为一系列菱形破碎小断块。