地质构造类型及简介.pdf

- 格式:pdf

- 大小:499.98 KB

- 文档页数:9

1 地质构造:指组成地壳的岩层和岩体在内、外动力地质作用下发生的变形。

2 递变层理:在一单层内,从底到顶粒度由粗逐渐变细。

3 原生构造:在沉积过程中和成岩过程中形成的非构造变动的构造特征。

4 视倾角:视倾斜线和它的水平面上的投影线之间的夹角。

5 不整合:上、下地层之间的层序有间断。

6 岩层真厚度:指岩层的两个平行界面之间的垂直距离。

7 单剪和纯剪应变:恒定体积的均匀变形,由物质中质点沿彼此平行的方向相对滑动形成;一种均匀变形,应变椭球体中两个主轴的质点线在变形前后具有同一的方位。

8 主应力:在一单元体中六个面上只有正应力而无剪应力,该应力即为主应力。

9 应力椭球体:据一点的主应力矢量σ1,σ2和σ3 为半径作出的一个椭球体。

10 构造应力埸:指地壳内一定范内某一瞬时的应力状态。

11 应力轨迹:定性表示主应力和最大剪应力的作用方位的迹线。

12 变形:物体受力的作用,其内部各点间相互位置的改变。

13 剪裂角:最大主应力轴σ1方向与剪切破裂面之间的夹角。

14 应变椭球体:设岩石变形前内部某一点为一小圆球体,变形后这个圆球体就会变成一个椭球体即为应变椭球体。

15 递进变形:在同一动力持续作用的变形过程中,应变状态发生连续的变化。

16 斜卧褶皱:轴面倾角和枢纽倾伏角均为10°-80°,且二者倾向基本一致,倾斜角度也大致相等。

17 拐点和转折端:拐点:上凸与下凹部分的分界点。

转折端:指从一翼向另一翼过渡的部分。

18 背形和向形:岩层新老不清,或变形面非层面,则向上弯曲的褶皱面称背形,向下弯曲的称向形。

19 枢纽和轴面:枢纽:同一褶皱面的各最大弯曲点的联线。

轴面:一个褶皱内各相邻褶皱面上枢纽联成的面。

20 倾伏角和侧伏角:倾:在直立面上量得的该构造线与它的水平投影线间的夹角。

侧:在线状构造所在的构造面上量得的该构造线与构造面的走向线之间的锐夹角。

21 构造盆地和穹窿:褶皱长宽之比小于3∶1的向斜构造即构造盆地。

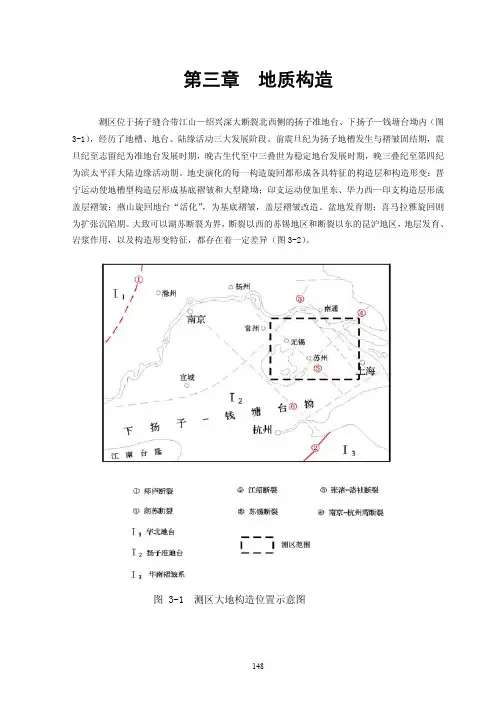

第三章地质构造测区位于扬子缝合带江山—绍兴深大断裂北西侧的扬子准地台、下扬子—钱塘台坳内(图3-1),经历了地槽、地台、陆缘活动三大发展阶段。

前震旦纪为扬子地槽发生与褶皱固结期,震旦纪至志留纪为准地台发展时期,晚古生代至中三叠世为稳定地台发展时期,晚三叠纪至第四纪为滨太平洋大陆边缘活动期。

地史演化的每一构造旋回都形成各具特征的构造层和构造形变:晋宁运动使地槽型构造层形成基底褶皱和大型隆坳;印支运动使加里东、华力西—印支构造层形成盖层褶皱;燕山旋回地台“活化”,为基底褶皱,盖层褶皱改造、盆地发育期;喜马拉雅旋回则为扩张沉陷期。

大致可以湖苏断裂为界,断裂以西的苏锡地区和断裂以东的昆沪地区,地层发育、岩浆作用,以及构造形变特征,都存在着一定差异(图3-2)。

图 3-1 测区大地构造位置示意图第一节测区地球物理场特征一、航磁测区磁场总体呈北东向、北东东向带状分布,东部环绕古老岩块形成火山岩分布带内的杂乱异常,异常强度变化在-500~663nT之间。

按测区磁场总体特征可分为四个正磁异常区(Ⅰ),一个环状高磁异常区(Ⅱ),一个平缓磁异常区(Ⅲ)和五个负磁异常区(Ⅳ)(图3-3)。

(一)正磁异常区(Ⅰ)Ⅰ1、江阴—张家港磁场区,位于图幅北部边缘,长约95km,宽约15km;由两个局部异常组成,磁异常区呈近EW向展布,西北延伸出图幅范围。

从基岩地质图上看,主要与上白垩统红层和新近系玄武岩分布吻合。

江阴申港磁场有一定强度,且随着磁场上延高度不断加大,磁场衰减缓慢,推测该磁场为结晶基底的变质岩系引起。

Ⅰ2、无锡高磁异常区,位于无锡—常熟一带,呈NEE—EW向分布,长约67km,宽约14km,由无锡岩体、安镇岩体及虞山北隐伏岩体组成。

Ⅰ3、东部变化磁场区,由五个局部异常组成。

主要分布在归庄、浏河口、崇明、昆山和罗店一带。

Ⅰ4、南部高磁场区,位于天马山、莘庄一带,异常呈E—W、NEE、局部为NE向分布,图幅内长约62km,最宽处约33km。

结构⾯、层理、节理、⽚理、断层介绍层理层理(stratification)在岩⽯形成过程中产⽣的,由物质成分、颗粒⼤⼩、颜⾊、结构构造等的差异⽽表现出的岩⽯成层构造。

⼀般厚⼏厘⽶⾄⼏⽶,其横向延伸可以是⼏厘⽶⾄数千⽶。

常见于⼤多数沉积岩和⼀些⽕⼭岩中,是研究地质构造变形及其历史的重要参考⾯。

岩⽯层之间的分割⾯称为层理⾯。

沉积岩层的原始产状多是趋于⽔平的,后来的构造运动可以使其倾斜、直⽴、弯曲甚⾄发⽣破裂,形成褶皱、节理、断层、劈理等构造形态。

层理有两种重要的类型:①粒级层理。

⼜称递变层理或粒序层理,其特点是成岩物质颗粒粒度由底⾄顶逐渐变细,其间⽆明显界线。

但是在两个相邻的粒序层之间在粒度或成分上有明显的不同。

②斜层理。

⼜称交错层理,其特点是细层理⼤致规则地与层间的分隔⾯(主层理)呈斜交的关系,上部与主层理截交,下部与主层理相切。

可以利⽤斜层理的倾向了解沉积物的来源⽅向。

沉积岩中的层理的形成可能是沉积物结构和成分的变化或者沉积间歇、沉积季节的变化所致。

⽕⼭碎屑物在其爆发和降落过程中,由于重⼒、颗粒⼤⼩和风的影响,成岩时也会形成具有分选性的层理。

如果⽕⼭碎屑物落在湖泊或海洋中,则可形成类似于沉积岩的层理。

⽔平层理是由平直且与层⾯平⾏的⼀系列细层组成的层理。

它是在⽐较稳定的⽔动⼒条件下(如河流的堤岸带、闭塞海湾、海和湖的深⽔带),从悬浮或溶液中缓慢沉积⽽成的。

平⾏层理主要产于砂岩中,在外貌上与⽔平层理极相似,是在较强的⽔动⼒条件下,⾼流态中由平坦的床沙迁移、在床⾯上连续滚动的沙粒产⽣粗细分离⽽显出的⽔平细层,沿层理⾯易剥开,在剥开⾯上可见到剥离线理构造,平⾏层理⼀般出现在急流及能量⾼的环境,如河流、海滩等环境中,常与⼤型交错层理、底冲刷相伴⽣。

单斜层理是由⼀系列与层⾯斜交的细层组成的层理。

细层的层理向同⼀⽅向倾斜并⼤致平⾏。

它与上下层⾯斜交,上下层⾯互相平⾏。

它是由单向⽔流所造成的,多见于河床或滨海三⾓洲沉积中。

高中地理地质构造地质构造是指地球表面的地质现象和地球内部的构造特征。

地质构造的形成与地球的运动密切相关,它揭示了地球演化的规律和地球表面特征的形成原因。

地质构造可以分为内因性地质构造和外因性地质构造两大类。

本文将详细介绍高中地理地质构造的基本概念、分类、特征及其形成原因。

一、地质构造的基本概念地质构造是指地球内外因素作用下,地壳和上地幔的构造特征,包括地壳的构造、地质体的形态、构造运动和构造形成的过程等。

地质构造控制着地球表面的地形、地貌、水系等自然地理现象的形成和变化。

二、地质构造的分类1. 内因性地质构造内因性地质构造是指地壳内部的构造特征和动力学活动,包括地壳变形、地壳遗迹、构造运动等。

内因性地质构造主要是地震、火山活动、构造运动等造成的地质现象。

2. 外因性地质构造外因性地质构造是指由地表外力、气候效应、侵蚀和沉积等地质过程造成的构造特征,包括地貌、河流、湖泊、风化等。

外因性地质构造主要是由风、水、冰等外力造成的地质现象。

三、地质构造的特征地质构造有以下几个主要特征:1. 地质构造是区域性的。

地球上的地质构造往往呈现出一定的空间分布规律,一个区域内的相似地质特征会聚集在一起,形成一个完整的地质构造单元,如板块、地块等。

2. 地质构造是组合性的。

一个地质区域内常常存在多种类型的地质构造,相互交织、相互作用,形成丰富的地质构造景观。

3. 地质构造是动力性的。

地质构造是地球内外力作用的结果,构造活动量大或小,构造运动迅速或缓慢,地形地貌的变化都与构造活动有关。

4. 地质构造具有时间性。

地质构造是地球演化的历史产物,构造形成的过程需要较长的时间,形成的结果也在不断演化和发展。

四、地质构造的形成原因地质构造的形成原因主要包括内因和外因两个方面。

1. 内因内因包括地球内部的岩浆活动、构造运动和地球尺度的物质运动等。

内因构造是由地球自身的物质运动引起的,如地震、火山活动等。

2. 外因外因包括大气、水体、风、生物等地表的物质和作用力对地质构造的影响。

构造地貌单面山:指有单斜岩层构成的山岳,两坡不对称,一坡长而缓,一坡近乎垂直,短而陡。

我们在王唐水库实习了构造地貌的一种——单面山。

第二章地质构造 ⑴、名称:褶皱:背斜 实习时间:2101.4.27 实习地点:中岳庙后山 褶皱的基本组成部分包括:①核,褶皱的中心部位;②翼,泛指核部两侧比较平直的部分;③轴迹﹐褶皱面从一翼过渡到另一翼时出露的轴部;④枢纽﹐同一褶皱面上最大弯曲点的连线;⑤轴面,各相邻褶皱面的枢纽联成的面,可以是平面,也可以是不规则的曲面,轴面与地面或其他面的交线称为该面上的轴迹;⑥轴,想的圆柱状褶皱可以由一条平行其自身移动而描绘出该褶皱面弯曲形态的直线,称为褶轴。

褶轴只是具有表明几何方位意义的线段,圆柱状褶皱的枢纽方向代表了褶轴的方向。

非圆柱状褶皱可有枢纽线而没有统一的褶轴,只有把它分解成许多近似圆柱状褶皱的区段,才可分别确定其褶轴;脊线和槽线,在横剖面上褶皱面的最高点称为脊,同一褶皱面上脊的连线称为脊线;反之,褶皱面在剖面上的最低点称槽,同一褶皱面上槽的连线称为槽线。

我们这次观测的背斜,宽约230米,高约75米。

褶曲节理发育,岩性为石英岩,形成于中元古代。

北翼地层出露较完整。

整个背斜结构完整,气势尤为壮观,给我们留下了深刻的印象。

其基本结构如: ⑵名称:断裂 观测地点:玉皇庙 观测时间:2010.4.25 岩块沿着破裂面有明显位移的断裂构造称为断层。

断层的规模有大有小,深度有浅有深,时代有新有老。

岩层或岩体断开后,两侧岩体沿着破裂面发生明显位移,这个面称为断层面。

断层面可以是平面,也可以是弯曲或波状起伏的面。

可以是直立的也可以是倾斜的。

我们这次观测的断面属于倾斜断面。

通过使用罗盘的测量,我们得出:其倾角为45°,倾向为135°. ⑶名称:断层 断层是由于地壳的变动,地层发生断裂并沿断裂面发生垂直、水平或倾斜方向的相对位移的现象。

在玉皇庙,我们有幸观测到了特征显著的断层,如下图: 登封市玉皇庙断层素描图 ⑷名称:平行不整合 观测时间:2010.4.24 观测地点:嵩山山腰 在沉积过程中,地壳运动使沉积区上升,受到剥蚀,沉积作用间断,后来又下沉接受沉积,故其间缺失部分地层。

地质构造及地质年代2地质构造地质构造就是指缓慢⽽长期的地壳运动使岩⽯发⽣变形,产⽣相对位移,形变后所表现出来的种种形态,它是地壳运动的产物,是研究地壳运动的性质和⽅式的依据。

地质构造在层状岩体中表现最显著,主要有褶皱构造和断裂构造两种基本类型。

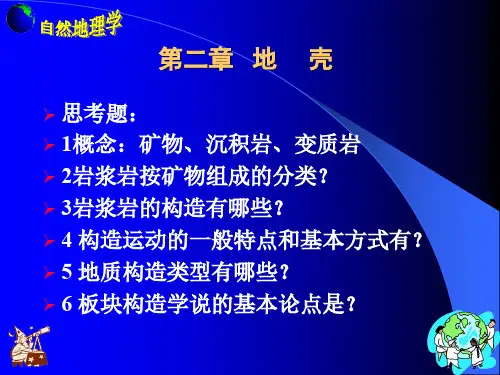

2.1地壳运动与地质作⽤2.1.1地壳运动地壳运动⼜称构造运动,主要是指由地球内⼒引起岩⽯圈的变形、变位的作⽤。

2.1.1.1地壳运动的类型地壳运动按其运动的⽅向分为:⽔平运动和垂直运动。

1.⽔平运动地壳或岩⽯圈⼤致沿地球表⾯切线⽅向的运动称为⽔平运动。

其表现为岩⽯圈的⽔平挤压或⽔平拉伸,它是形成地质构造的主要作⽤。

⽔平运动最典型的例⼦是美国西部旧⾦⼭的圣安德烈斯⼤断层。

2.垂直运动地壳或岩⽯圈沿垂直于地表⽅向的运动称为垂直运动,⼜称升降运动。

其表现为岩⽯圈的垂直上升或下降,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成⾼原、断块⼭、凹陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。

垂直运动典型的例⼦是意⼤利那不勒斯海岸三根⼤理⽯柱的历史变迁。

⼈们常把晚第三纪(或称新第三纪)以前发⽣的构造运动称为古构造运动;把晚第三纪以来发⽣的构造运动称为新构造运动,其中有⼈类历史记载以来的构造运动⼜称为现代构造运动。

2.1.1.2地壳运动成因的主要理论地壳运动的成因理论,主要有对流说、均衡说、地球⾃转说和板块运动说等等。

2.1.2地质作⽤地质作⽤是指由⾃然动⼒引起地球(最主要的是地幔和岩⽯圈)的物质组成、内部结构和地表形态发⽣变化的作⽤。

主要表现为对地球的矿物、岩⽯、地质构造和地表形态等进⾏的破坏和建造作⽤。

按照能源和作⽤部位不同,地质作⽤分为内动⼒地质作⽤和外动⼒地质作⽤。

内动⼒地质作⽤是由地球内部的能量(简称内能)引起的,主要有地内热能、重⼒能、地球旋转能、化学能和结晶能等;外动⼒地质作⽤是由地球以外的能量(简称外能)引起的,主要有太阳辐射能、潮汐能、⽣物能等。

内动⼒地质作⽤主要包括构造运动、岩浆活动、变质作⽤和地震作⽤等。

(完整版)⼗⼤地质构造运动详解⼗⼤地质构造运动详解⼀、迁西运动迁西运动是发⽣于中国北⽅始太古代末的⼀次构造运动及构造—热事件。

因河北迁西得名。

在冀东,表现为迁西群遭受强烈的变形、以⾓闪岩相—⿇粒岩相为主的变质作⽤和以钠质花岗岩为主的岩浆事件。

在华北及东北南部各太古宙⿇粒岩—⽚⿇岩区最具有⼴泛性和⼀定代表性,属于⼀次主要的构造运动。

铁架⼭运动、兴和运动与之相当,为迄今中国境内确定之最早的构造运动。

迁西构造期,简称迁西期,是始古太古代(4500-3600Ma)期间的构造期,迁西期是今中国及周边地区的第⼀个构造期,是古陆块形成和陆壳克拉通化的时期。

由于年代过于久远,⽬前的研究还极不充分。

⼆、⾩平运动⾩平运动是古太古代的⼀次褶皱运动,其时限置于3600-3200Ma。

⾩平运动在华北各太古宙变质岩区影响较⼴,它使⾩平群及更⽼地层普遍发⽣变形和产⽣以⾓闪岩相为主的区域变质,并伴随⼤量花岗质岩浆侵位。

三、五台运动五台运动(Wutai orogeny)由马杏垣等于1955年创名,是新太古早期的⼀次褶皱运动。

是根据新太古界五台群与古元古界滹沱群之间的⾓度不整合确定的。

⼴义的五台运动应包括⽢泉不整合、探马⽯不整合及⾦洞梁不整合等3个褶皱幕。

在华北除太⾏、吕梁及中条⼭等地发现不整合界⾯外,阴⼭、燕⼭、辽东、吉南及豫西等地皆已获得与之有关的构造—热事件的同位素年龄数据;在新疆塔⾥⽊库鲁克塔格地区,达格拉格布拉克群与上覆古元古界的不整合应与之相当。

在扬⼦古陆西缘康定群中⿇粒岩相层位取得2451百万年的锆⽯U-Pb 年龄,可能亦属五台运动的构造—热事件之反映。

四、吕梁运动是古元古代(2500-1800Ma)期间的构造期,在此期间,在今中国及周边地区发⽣了吕梁运动或称吕梁事件。

因为吕梁运动在⼭西吕梁⼭的表现最典型,故⽽得名。

与此同时,⼭西五台⼭地区也有⽐较强烈的构造运动,学术界称之为滹沱运动(以滹沱河命名),所以也有不少⼈把吕梁期称为滹沱期。

地质构造地质构造是指组成地壳的岩层和岩体在内动力地质作用下发生变形而形成的诸如褶皱、断层、节理、劈理及其它各种面状和线状的构造形迹。

地质构造的规模大小(构造尺度)十分悬殊。

大到数百、数千千米,乃至全球规模;小至一定范围的露头、手标本甚至需借助显微镜方能观察到。

地下水的赋存、活动及富集程度与其所处地质构造的性质、特征密切相关。

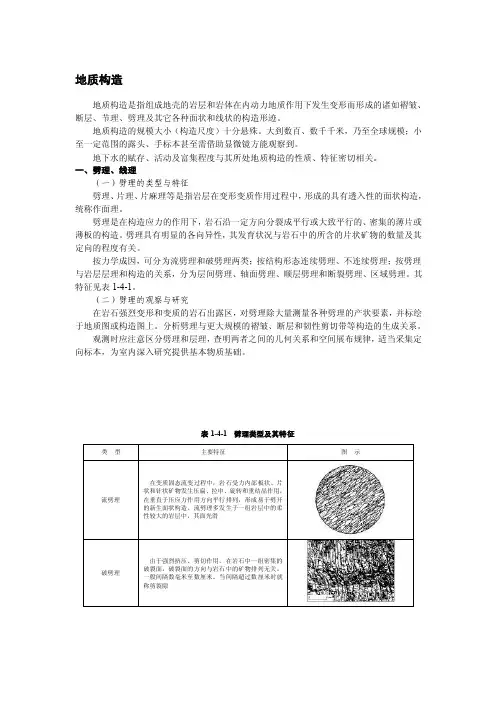

一、劈理、线理(一)劈理的类型与特征劈理、片理、片麻理等是指岩层在变形变质作用过程中,形成的具有透入性的面状构造,统称作面理。

劈理是在构造应力的作用下,岩石沿一定方向分裂成平行或大致平行的、密集的薄片或薄板的构造。

劈理具有明显的各向异性,其发育状况与岩石中的所含的片状矿物的数量及其定向的程度有关。

按力学成因,可分为流劈理和破劈理两类;按结构形态连续劈理、不连续劈理;按劈理与岩层层理和构造的关系,分为层间劈理、轴面劈理、顺层劈理和断裂劈理、区域劈理。

其特征见表1-4-1。

(二)劈理的观察与研究在岩石强烈变形和变质的岩石出露区,对劈理除大量测量各种劈理的产状要素,并标绘于地质图或构造图上。

分析劈理与更大规模的褶皱、断层和韧性剪切带等构造的生成关系。

观测时应注意区分劈理和层理,查明两者之间的几何关系和空间展布规律,适当采集定向标本,为室内深入研究提供基本物质基础。

表1-4-1 劈理类型及其特征(三)线理线理是岩石中发育的次生平行、具有透入性的线状构造。

线理是岩石中发育的一般具有透入性的线状构造。

根据成因,线理可分为原生线理和次生线理。

前者是成岩过程中形成的线理,如岩浆岩中的流线;后者是指构造变形中形成的线理。

根据尺度,线理划分为小型线理和大型线理。

小型线理主要类型有拉伸线理、矿物生长线理、皱纹线理、交面线理;大型线理主要类型有石香肠构造、窗棂构造、铅笔构造及杆状构造、压力影构造等。

见表1-4-2。

表1-4-2 线理的主要类型与特征图1-4-1 线理的类型A. 矿物集合体定向排列显示的拉伸线理;B.柱状矿物平行排列而成的生长线理;C.面理揉褶形成的皱纹线理;D.交面线理图1-4-2 北京西山石香肠的各种形态图1-4-3 砂岩层和板岩层接触面上的窗棱构造图1-4-4 硅质片岩中的石英棒图1-4-5 铅笔构造图1-4-6 不同类型的压力影A.垂直核心矿物表面的石英纤维;B. 垂直核心矿物表面生长的四组石英纤维;C.单斜对称的石英纤维二、裂隙(节理)(一)裂隙的类型及其特征裂隙,系指岩石中的破裂但没有发生位移小型构造。

第一章绪言青海省位于我国西部,东邻四川省,北依甘肃省,南与西藏自治区接壤,西与新疆维吾尔自治区毗连;介于东经89°35′—103°04′,北纬31°39′—39°12′之间,东西长约1200km,南北宽约800km,面积约72万km2。

全省人口为500多万,共有34个民族聚居,其中以汉、藏、回、土、撒拉和蒙古族为主。

可谓地广人稀。

青海省地处青藏高原北部连同西藏素有“世界屋脊”之称,平均海拔3000m以上,全省最高峰布喀达坂峰,位于西部青新边界,海拔6860m;最低点位于东部甘青交界湟水河谷,海拔1650m。

省内地势高亢,北部为阿尔金—祁连高山山原区,中部为柴达木—黄湟中海拔盆地区,南部为青南高原区。

祁连山位于青海省北部,部分跨入甘肃省境,由走廊南山,托勒山,大坂山等一系列次一级山系组成。

西段地势高峻,一般海拔4000m以上,5000m的高峰比比皆是。

较大水系有黑河、大通河、湟水河、疏勒河、布哈河、巴音河等六条水系均源于祁连山,除布哈河、巴音河属内陆水系外,其余皆为外泄水系;此外尚有青海湖、哈拉湖等内陆咸水湖,青海湖为我国最大的内陆湖,面积约4573km2。

东昆仑山跨越省境中部,西延入新疆与西昆仑山相接,东延至都兰县以东与秦岭连接进入甘肃省境,由祁漫塔格山、布尔汉布达山等次一级山脉组成,海拔最高6860m,大部分海拔都在4000m 左右。

除最大的外泄水系黄河之外,较大水系尚有那陵格勒河、巴音河等。

柴达木盆地是位于祁连山与东昆仑山之间的大型沉降盆地,盆地内盐湖星罗棋布,主要有依克柴达木湖、茶卡盐湖、尕斯库勒湖、达布逊湖、德宗马海湖等,是广阔的柴达木湖泊退缩的产物。

巴颜喀拉山和唐古拉山两大山系位居青海南部,是“青南高原区”的主体部人之一,是长江、黄河、澜沧江的发源地,素有“中华水塔”和“江河源头”之称。

全区地势极高,大部分地区海拔都在4000—6000m以上,为典型的高寒山区。

中国区域地质概论中国的起源来自于古陆核的形成、发展以及演化至今天我们所赖以生存的大地。

46亿年前,地球由原始的太阳星云分馏、坍缩、凝聚而形成,大约37亿年前,华北古陆出现,成为中国最早形成的大陆,也是中华大地的根基。

中国现代大陆,是由几个主要陆核经过漫长地质时期的发展、演化、拼接和改造后完成的。

晚元古代早期以前主要为陆核陆块发展阶段,晚元古代后期至中生代初期主要为陆缘发展阶段,中生代中后期至新生代主要为陆内发展阶段。

中国大陆第一次拼接发生于晚元古代中期,其结果导致塔里木陆块与华北陆块拼接,并与扬子陆块和华夏陆块汇合形成原始中国古陆;第二次拼接发生于晚古生代后期,其结果导致西伯利亚板块南缘与塔里木——华北板块北缘连为一体;第三次拼接发生于中生代早期,其结果导致塔里木——华北板块南缘与华南板块北缘以及华南板块西缘与藏滇板块北缘连在一起;第四次拼接发生于新生代早期,其结果导致印度板块北缘与藏滇板块南缘连为一体,至此,作为统一的中国大陆形成。

大地构造演化的今天,中国各地具有不同的地质构造特征和发展演化历史,分区论述这五个不同地区:1 天山——兴安地区天山——兴安地区呈近东西向分布,北以俄罗斯、蒙古、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克为界,南以乌恰断裂库尔勒断裂、阿拉善北缘断裂以及华北陆块北缘断裂为界,区内除几个稳定的微型陆块外,大部分属晚元古代以后不同构造期的的陆缘活动带,此说明该地区为塔里木——华北陆块在晋宁运动后的扩张表现。

地层简况本区自晚太古界至新生代各时期地层都有发育,沉积类型齐全,以活动和过度型为主;上太古界主要为深变质岩;元古界主要为中浅变质岩与未变质地层,下古生界出露面积较小,层序齐全;寒武系主要为半深海及浅海夏理石、砂泥质岩;奥陶系分布较普遍,为深海的泥砂质岩、碳酸盐岩组合,伴有基性——酸性火山岩及其碎屑岩;志留系主要为浅海——半深海的泥沙质复理石及碳酸盐组合;上古生界分布广泛,沉积类型复杂,以准格尔——天山地区出露层序最全;泥盆系属半深海泥质岩、碎屑岩、碳酸盐岩组合,伴有火山岩,分布涉及全区,以准噶尔——北天山发育最好,以火山岩为主,三统俱全;石炭系包括海相和陆相沉积,后者分布局限;二叠系,下统由厚度巨大的浅海相及海陆交替想组成,上统为陆相碎屑岩夹火山岩;三叠系海相及海陆交替相见于黑龙江,属碎屑岩及火山岩组合,含混杂堆积和蛇绿岩套,岩相、厚度变化极大,产特提斯及环太平洋动物群;陆相稳定型分布于准噶尔;活动型分布局限,仅见于本区东部;侏罗系十分发育,陆相沉积普遍全区各种类型的盆地中,大兴安岭和吉黑中部为火山岩与碎屑岩组合,海陆交替相沉积见于完达山地区。

附录C 湖南省区域地质构造C.0.1湖南省地质构造单元综合划分可见表C.0.1及图C.0.1-1;湖南省地质构造体系可见图C.0.1-2。

表 C.0.1 湖南省地质构造单元综合划分图 C.0.1-1 湖南省构造单元分区1.二级构造单元分界线;2.三级构造单元分界线;3.四级构造单元分界线;构造单元名称见表 C.0.1C.0.2 湖南省褶皱分布可见表C.0.2。

C.0.3 湖南省深大断裂特征可见表C.0.3;湖南省深大断裂分布可见图C.0.3。

表C.0.3 湖南省深大断裂特征图C.0.3 湖南省深大断裂分布注:F1慈利—保靖断裂(江南断裂),F2辰溪—怀化断裂,F3溆浦—靖州断裂,F4通道—江口断裂,F5城步—新化断裂,F6公田—灰汤—新宁断裂,F7连云山—衡阳—零陵断裂,F8川口—双牌断裂,F9茶陵—郴州断裂,F10桂东—汝城断裂,F11常德—安仁断裂,F12郴州—邵阳断裂,F13瓦屋塘—九嶷山断裂。

C.0.4 湖南省全新活动断裂特征可见表C.0.4;湖南省全新活动断裂分布可见图C.0.4。

图C.0.4 湖南省全新活动断裂分布注:F1慈利-张家界-保靖断裂带,F2澧水断裂带,F3常德-桃源断裂带,F4沅陵-麻阳断裂带,F5新晃-怀化大断裂带,F6南县-汉寿断裂带,F7岳阳-沅江断裂带,F8岳阳-湘阴断裂带,F9溆浦-洪江断裂带,F10龙船塘-通道断裂带,F11溆浦-江口断裂带,F12城步-新化断裂带,F13公田-宁乡-新宁断裂带,F14南江-双江断裂带,F15湘乡-双峰断裂带,F16连云山-衡阳-永州断裂带,F17醴陵-衡东断裂带,F18新田-江华断裂带,F19茶陵-郴州断裂带,F20湖口-郴州断裂带,F21炎陵-瑶岗仙断裂带,F22桂东-汝城断裂带,F23益阳-望城-株洲断裂带,F24常德-桃江-衡东-资兴断裂带,F25葛竹坪-梓门桥断裂带,F26新田-宜章断裂带,F27宁远-临武断裂,F28道县-连县断裂带。

第二章 地层与地质构造第一节 地壳运动及地质作用的概念一、地壳运动的概念→指地球内力引起岩石圈产生的机械运动。

⎩⎨⎧垂直运动水平运动、基本运动形式1⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧板块构造说地球自转说均衡说对流说、运动成因理论2二、地质作用的概念 →指自然动力引起地球物质组成、内部结构、地表形态发生变化的作用。

()⎪⎩⎪⎨⎧变质作用岩浆活动又叫地壳运动构造运动、内动力地质作用1⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧重力的地质作用冰川的地质作用流水的地质作用风的地质作用风化作用、外动力地质作用2知识归纳整理第二节 岩层及岩层产状⎪⎩⎪⎨⎧断裂褶皱倾斜岩层后被保留下来的形态。

引起地壳岩层变形变位地质构造:指构造运动⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧︒=⎪⎩⎪⎨⎧︒>︒︒=︒<︒=906060~30300ααααα:)()(::::直立岩层顶面朝下倒转岩层顶面朝上正常岩层陡立岩层陡倾岩层缓倾岩层倾斜岩层水平岩层一、岩层二、岩层产状:指岩层在空间的产出状态。

⎪⎩⎪⎨⎧)(倾角:岩层的倾斜程度)(OD 倾向:岩层的倾斜方向(OA或OB)走向:岩层的延伸方向、产状要素α'1 真倾角(α):岩层在野外的倾角。

视倾角(β):岩层在剖面上的倾角。

θαβsin ⋅=tg tg (θ为剖面线与岩层走向线所夹锐角)2、产状要素的测量、记录和图示。

(1)测量:用地质罗盘仪测量。

⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧方位角法相限角法)记录(2 (3)图示:正常岩层: 30º ; 倒转岩层: 30ºN 135º30º E NW S 45º30ºN45ºE ∠30º s E走向 倾角 倾向135º ∠30º倾向 倾角倾斜岩层褶皱 断层倾角倾向 ααA O BDD’ π走向倾向 走向倾向 走向求知若饥,虚心若愚。

第三节 地层概念一、为什么要学习地层及地质年代:确定构造形态:如:单斜岩层 背斜 向斜 断层 断层 挑选和评价建造场地:阅读地质图:地层:将各个地质历史阶段形成的岩层,称为该时代的地层。

第二章地质构造与地质图第1节地壳运动及地质作用的概念一、地壳运动的概念(一)地壳运动的特点地壳在地质历史中,受地球内外动力地质作用的影响,不断地运动和演变。

由于物质的运动,引起地壳内部和外部各方面的矛盾斗争,从而促使地壳内的结构不断变化和发展,这种引起地壳结构改变的运动称地壳运动,地壳运动的结果,形成地壳表面各种不同的地质构造形态,因此,又把地壳运动称为构造运动。

地震、火山喷发是剧烈的地壳运动,能给人们留下深刻的印象,但它们发生的次数少,持续时间短暂,缓慢而长期的地壳运动使岩石发生变形和变位,其结果称为地壳构造。

地壳运动具有如下特征:1地壳运动的普遍性与长期性。

整个地壳都处于长期不断的运动之中。

从空间上看,地壳的任何一个区域都发生着运动。

从时间上看,从古至今,地壳时刻也未停止过运动。

例1:旅大附近、荣城、漳州和雷州半岛等地的古海滩都已高出现代海平面80~40m。

广州东南七星岗有海滩破坏痕迹,现在已远离海边数10km 。

例2:据研究,我国舟山群岛、台湾岛与海南岛在第四纪早期都是与大陆相连的,后来,由于台湾海峡地壳下沉才与大陆分开的。

例3:在海拔4300m喜马拉雅山夏希邦马峰发现身长10多m的西藏鱼龙化石:在1亿8000万年~700万年,阿尔卑斯山~喜马拉雅山一带为一巨大的内海—古地中海,后来由于地壳上升,才形成了横贯东西的高大山脉阿尔卑斯山~喜马拉雅山山脉。

例4:低地之国—荷兰,1682年有人在海边一块巨石上刻下当时海面标记,至1953年,标记已沉入海平面以下1.3m,说明该地以0.47cm/y速度下降,使荷兰1/4国土低于海平面,荷兰人为了生存,不断加高海堤高度。

上述足以证明地壳运动是普遍的长期不断的,只是时代越老保存越少,我们难以了解而已。

2 地壳运动的方向性。

升降运动可通过大地水准测量来发现:芬兰南部沿海以0.1~0.4cm/y的速度上升,而丹麦西部沿海以0.1cm/y的速度下降。

水平运动用大地三角测量来查明,如美国旧金山附近圣安德斯断层在1882年~1946年作了定时测量,结果发现断层西盘主要向WN方向运动,平均速度1cm/y。

地质构造的主要类型地质构造:岩层或岩体经构造运动⽽发⽣的变形与变位称为地质构造。

引起地质构造的⼒主要有压应⼒、张应⼒和扭应⼒三类。

构造变动的表现主要有⽔平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造四种类型。

主要类型:①⽔平构造⽔平构造是⽔平岩层经垂直运动⽽未发⽣褶皱,仍保持⽔平或近似⽔平产状者。

在未受切割情况下,同⼀岩层形成⾼原⾯或平原⾯,受到切割⽽顶部岩层较坚硬时,则形成桌状台地、平顶⼭或⽅⼭。

软硬岩层相间时形成层状⼭丘或构造阶地。

例如丹霞地貌。

②倾斜构造岩层经构造变动后层⾯与⽔平⾯形成夹⾓时,即为倾斜构造。

褶皱、断层或不均匀升降运动都可造成岩层的倾斜。

其产状以⾛向、倾向和倾⾓三要素确定。

③褶皱构造岩层在侧向压应⼒作⽤下发⽣弯曲的现象称为褶皱,褶皱能直观地反映构造运动的性质和特征。

褶皱有两种基本类型,即上凸的背斜和下凹的向斜,两者并存且共⽤⼀个翼。

a.依据轴⾯产状,褶皱可分为四类:直⽴褶皱、倾斜褶皱、倒转褶皱、平卧褶曲。

b.依据枢纽的产状,可分为⽔平褶皱与倾伏褶皱两种类型。

c.依据横剖⾯形态,可分为尖菱形、扇形、圆弧形、箱形等多种形态类型。

④断裂构造a.指岩⽯因所受应⼒强度超过⾃⾝强度⽽发⽣破裂,使岩层连续性遭到破坏的现象叫断裂。

虽有破裂⽽破裂⾯两侧岩块未发⽣明显滑动的断裂构造叫节理,例如风景名胜区的“⼀线天”。

破裂⽽⼜发⽣明显位移的称断层,其中由断层⾯、断层线、断层盘和断距等要素组成。

b.按照两盘相对位移的特点进⾏分类。

上盘相对下降的断层是正断层。

上盘相对上升的是逆断层。

其中断⾯倾⾓⼤于40度为冲断层,⼩于25度为逆掩断层。

沿断层⾛向即在⽔平⽅向上发⽣位移的是平移断层。

两盘沿断⾯某⼀点发⽣旋转的是换转断层或枢纽断层。

总结基本概念:地球上有七⼤洲和五⼤洋,七⼤洲分别是亚洲(Asia),欧洲(Europe),北美洲(North America),南美洲(South America),⾮洲(Africa),⼤洋洲(Oceania)和南极洲(Antarctica)。

第三节地质构造地质构造是地质体(geologic body)或地壳中的岩块受到应力作用造成永久变形的产物。

地质体泛指天然的岩石块体,而不论其规模大小、形状、内部结构和成因。

地质体在地面上直接露出部分称为露头(outcrop)。

露头上往往赋存有地质构造的一些信息,因而成为地质工作者在野外调查研究的重要对象。

在应力作用下,地质体有的发生空间位置的变化(变位),如平移和平稳的升降;有的出现形体改变(形变和体变)和方位扭转。

这些变化后的产物统称为地质构造,常见的地质构造有水平构造(horizontal structure)、倾斜构造(dipping structure)、褶皱(fold)、断裂(fracture)以及岩浆岩作用产生的构造等。

一、地质构造空间位置的测定为了研究地质构造,首先要确定它的空间位置,也就是确定地质构造的产状。

组成地壳的岩石从总体上看,岩浆岩占绝大部分,其次是变质岩,沉积岩仅占地壳岩石总量的5%左右。

但从地壳表层(0-3km)的岩石看,具层状构造的沉积岩和火山岩超过岩石总量的80%。

地质构造的各种类型在层状岩石中发育最好,表现得最清楚。

下面着重介绍岩层产状的测定方法。

(一)岩层的产状(attitude of stratum)岩层的产状即岩层在空间的位置,以其层面在三维空间中的延伸方向和与大地水准面(水平面)的交角关系来确定,即用层面的走向、倾向和倾角三个变量来度量。

这三个变量称为岩层产状三要素(图12-4)。

1.走向(strike)层面与水平面相交所得的直线称走向线,走向线两端指示的方向即是岩层的走向。

它有两个方向(二者相差180°)。

走向表示岩层在空间的延长方向。

2.倾向(dip)在层面上与走向线垂直并沿斜面向下所引的直线为真倾斜线,此线在水平面的投影线为真倾向线,真倾向线指示的方向是岩层的真倾向,简称倾向。

倾向只有一个,表示岩层向下倾斜的方位。

层面上与走向斜交的直线均为视倾斜线,其在水平面上的投影均为视倾向线,其方向均为视倾向。

3.倾角(dip angle)层面上真倾斜线与真倾向线的夹角为岩层的真倾角,简称倾角。

视倾斜线与其在水平面上投影线的夹角为视倾角。

所有的视倾角均小于真倾角。

岩层层面的产状须在野外的岩石露头上用地质罗盘直接测量。

所测量的层面应具有代表性,即其能代表露头上显现的层面总的方位。

测量数据立即记录在野外地质记录本上,或在掌上电脑上作技术处理。

(二)岩层厚度(thickness of stratum)的测定岩层是具有三维空间的板状地质体。

为了真正确定岩层或地质构造的空间位置,还应同时实测岩层的厚度。

岩层的厚度是指同一岩层从顶面(superface)到底面(subface)的距离。

测量线必须同时垂直于顶面和底面,才能量得岩层的真厚度。

若测量线与顶面和底面斜交,测量得的是假厚度。

显然,假厚度恒大于真厚度。

图12-5表示露头上岩层出露宽度(假厚度)与真厚度的关系。

岩层呈水平产出时,没有倾向,倾角为零,其走向可以是任意方向。

它的空间位置受岩层厚度控制。

似层状地质体(如岩脉、岩饼和面状分布的火山岩等)的产状,可以测量其延展面的走向、倾向、倾角和平均厚度来确定其在空间的位置。

1.“V”字形法则“V”字形法则是指当不同产状的岩层分布于不同坡度及坡向的地形区时,如何根据地层出露线有规律弯曲的现象判断地层产状的法则。

当地层倾向与地形坡向相反时,地层出露线弯曲方向与地形线相同,但地层出露线弯曲程度小于地形线,称“相反相同”(图12-6)。

当地层倾向与地形坡向一致、地层倾角大于地形坡度角时,地层出露线弯曲方向与地形线弯曲方向相反,称“相同相反”(图12-7a);当地层倾向与地形坡向一致、地层倾角小于地形坡度时,地层出露线弯曲方向与地形线一致,但地层出露线弯曲程度大于地形线,称“相同相同”(图12-7b)。

利用V字形法则,不仅可以在地形地质图上间接“读”出研究区岩层的空间展布特征,也可以在野外研究中,直接根据岩层出露线的弯曲特征,分析岩层向地下延伸的规律。

二、水平构造大部分沉积岩是在海洋盆地和湖泊盆地中形成的,除陡岸和岛屿边缘的沉积物形成倾斜层理(bedding)外,海相和湖相沉积岩具有原始水平产状。

大面积覆盖的玄武质熔岩和平坦地面上堆积的凝灰岩常具有近水平的产状。

这些岩层在平稳的上升运动作用下,仍保持其水平产状,这种构造称为水平构造(图12-8)。

水平构造在地貌上表现为,沟谷底部出露老的岩层;顺坡向上岩层逐渐变新;山峰顶为较新的岩层;在不同的沟谷坡上,只要高程相同,出露的岩层必定是同一时代的相当岩层。

三、倾斜构造岩层层面在较大范围内向同一个方向倾斜、倾向和倾角变化不大(无突变)的构造称为倾斜构造。

原始水平产状的岩层受到差异升降运动的改造,原始倾斜岩层被抬升到地表,都可以成为倾斜构造;巨型褶皱的一翼或大断层的一盘,也可能表现为倾斜构造(图12-9)。

倾斜岩层出露地面的表现与水平构造不同。

当沟谷走向与岩层走向相交时,从沟口向沟头出露的岩层可能由新到老(岩层向沟口倾斜),也可能由老到新(岩层向沟头倾斜)。

此外,最高山峰上出露的不一定是最新的岩层,最低谷底上出露的不一定是最老的岩层。

岩层的顶面或底面常保留着成岩过程中的某些标志,如泥裂、波痕、雹痕、残根等。

岩层形成以后受到构造运动而变位、变形,若顶面仍然在上,底面在下,层序是下老上新,称为正常层序(normal succesion)。

当顶面在下,底面在上时,表明岩层倒转了,层序是下新上老,称为倒转层序(reversed succesion)。

在野外的露头上常根据岩层顶面或底面特征和成岩过程中的特殊标志来判定岩层的层序。

如层面上的泥裂,正常位置是裂口上宽下尖。

若层序倒转,则裂口朝下,尖端相上(图12-10)。

四、褶皱(一)褶皱的基本形态褶皱是岩层在应力作用下产生连续弯曲的塑性变形(plastic deformation)产物,岩层的连续完整性没有破坏。

褶皱的基本类型有两种:背斜(anticline)和向斜(syncline)。

其规模有大有小,小的须用显微镜观察,大的可宽达几千米,延长达几十千米(图12-11)。

1.背斜岩层向上弯曲、中心部位岩层较老,两侧岩层依次变新。

2.向斜岩层向下弯曲,中心部位岩层较新,两侧岩层依次变老。

若褶皱的岩层上升到地表而未受到剥蚀作用时,则背斜为高地,向斜为低地,地面上仅见到时代最新的岩层。

褶皱岩层遭到强烈风化剥蚀后,地面的起伏主要取决于岩石抗风化剥蚀的能力。

若褶皱岩层为同一种岩性或强度相近,由于背斜核部断裂较向斜核部发育,背斜核部很可能成为低地或谷地,向斜核部反而形成高地或山梁(图12-11b)。

(二)褶皱要素褶皱的基本要素有核、翼、转折端、枢纽和轴面(图12-12)。

1.核(core)或称核部,指褶皱中心部位的岩石。

2.翼(limb)或称翼部,指核部之外的两侧岩石。

3.转折端(hinge zone of fold)指褶皱从一翼向另一翼过渡的弯曲部分。

4.枢纽(hinge of fold)指同一褶皱面上曲率最大点的连线。

5.轴面(axial plane)指平分褶皱的一个假想面。

(三)褶皱的分类1.根据轴面和两翼产状的分类根据褶皱轴面和两翼产状可将褶皱分为直立褶皱(upright fold)、斜歪褶皱(inclined fold)、倒转褶皱(overturned fold)、平卧褶皱(recumbend fold)和翻卷褶皱(facing down fold)(图12-13)。

其中倒转褶皱是其一翼地层的层序已发生了倒转;平卧褶皱的轴面近于水平;翻卷褶皱是早期褶皱的轴面再发生弯曲的褶皱。

图12-13 根据轴面和两翼产状分类的几种褶皱a-直立褶皱;b-斜歪褶皱;c-倒转褶皱;d-平卧褶皱;e-翻卷褶皱2.根据转折端形态的分类图12-14画出了5种褶皱的立体图。

其中圆弧褶皱(arcual fold)的转折端成圆弧状;尖棱褶皱(chevron fold)两翼较平直,转折端呈尖角状;箱状褶皱(bod fold)的转折端宽阔平直,两翼陡立;扇形褶皱(fan fold)的两翼均向核部倾斜,因而两翼岩层新老层序倒置。

挠曲(flexure)出现在褶皱不发育的缓倾斜岩层中,其局部地段出现台阶式弯曲,有些学者称其为膝折(kink)。

3.根据褶皱平面形态的分类根据褶皱在水平面上展布的长度与宽度之比,可划分为线状褶皱(linear fold),其长宽比大于10:1;短轴褶皱(brachyfold),其长宽比在10:1至3:1之间;等轴褶皱,其长宽比小于3:1。

背斜式等轴褶皱常称为穹隆(dome),向斜式等轴褶皱常称为构造盆地(structural basin)。

图12-14 根据转折端形态分类的几种褶皱a-圆弧褶皱;b-尖棱褶皱;c-箱状褶皱;d-扇形褶皱;e-挠曲五、断裂(fracture)断裂是地质体受力发生破裂的变形,小的断裂须在显微镜下才能观察到,大的断裂可延长几千千米。

(一)节理(joint)节理是一种没有明显位移的脆性断裂(brittle fracture),它是地壳表层的岩石中发育最广泛的断裂构造。

在岩石露头上相间几米至十几米都可以见到一条节理。

有些地段节理的密度可达每米10条以上,岩石显得非常破碎。

自地表向下随深度加大,节理的密度逐渐降低。

但即使在深入地下2km的采矿洞内的岩壁上仍然可以见到节理。

节理的成因有多种。

在岩石形成过程中产生的节理称为原生节理(primary joint),如喷出岩在冷凝固结过程中产生的柱状节理(prismaticjoint)(图12-15)。

成岩后形成的节理为次生节理(secondary joint)。

岩石经风化作用而产生的节理即是次生节理,又称风化节理,属非构造节理。

由构造运动产生的节理称为构造节理(tectonic joint),属于次生节理。

构造节理按其力学性质分为剪节理(shear joint)和张节理(tension joint)。

这两种节理在岩石中广泛分布,规模可大可小,常成为地下水运移的通道,有些甚至是矿液的通道和成矿场所。

例如著名的赣南钨矿的脉状矿体就是矿液充填在张节理中形成的。

在工程地质上对岩石节理的研究极为重要,相互平行的两组节理交叉共存可将岩石切成菱形块体(图12-16)。

节理的发育程度是工程地基强度的重要影响因素。

(二)断层断层是具有显著位移的断裂。

断层在地壳中广泛发育,但其分布不均匀。

多数断层发育在地壳上层,少数断层切入地壳下层,有的甚至切入岩石圈中下层。

地球上最大的断层是作为板块边界的断层,如洋脊轴部大断层和板块边缘的走向滑动断层。

1.断层要素(1)断层面(fault surface)断层面是指把地质体断开成两部分(两盘)并沿之滑动的破裂面。