第一部分专题九第3讲环境保护

- 格式:ppt

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:36

《环境保护》课程纲要第一篇:《环境保护》课程纲要《环境保护》课程纲要一、基本项目1、课程名称:环境保护2、开发教师:杨红霞3、教学材料:有关环境保护的书刊报纸、网上资料及多媒体4、课程类型:拓展性校本课程5、授课时间:每周2课时共计18课时6、授课对象:高二学生二、课程目标【课程背景】环境意识淡薄,环境知识缺乏,环境保护行为的缺失是当代中学生群体中普遍存在的一种现象。

这种现象的延续将影响一个国家的经济可持续增长和未来的发展以牺牲环境作代价促进一个国家或地区的经济发展,是急功近利的做法,走可持续发展的道路才是明智的选择,这已得到世界各国的公认。

保护我们身边的环境成为了人类共同的呼声:环境保护从我做起,环境保护从小做起。

在中学阶段开设《环境保护》课程就是为了培养青少年学生的环境保护意识,学会与自然和谐共处。

【课程目标】了解环境污染的危害、原因及防治措施。

培养学生的环保意识,学会与自然和谐共处。

【课程内容与课时安排】课程以提高学生的环境保护意识为目标,以人与自然和谐共处为主线,简要介绍人类所面临的环境现实,从环境污染、环境破坏和环境变化三个方面,阐明了世界范围内的环境问题,并进一步阐述由此带来的全球性环境危机:“地球遭受着各种污染”、“森林减少”、“水污染与水资源危机”、“土地退化”、“全球变暖”、“臭氧层破坏”和“生物多样性丧失”等,启迪学生学会与自然和谐相处,走可持续发展之路。

课程还介绍了可持续发展应遵循的原则,强调依法保护环境才能将可持续发展步入正轨。

课程还介绍了“环境保护的典范——瑞典”、“与环境相关的纪念日”为主要内容的环境教育信息,倡导青少年学生积极加入到环境保护的行动中去,争当保护环境的小卫士。

具体内容如下:1、地球:人类的家园(2课时)本课是“环境保护”课程的序言和开篇语,统领课程的全部内容。

在授课时教师要尊重学生已有的经验和科学知识,师生共同探讨并归纳出地球有哪些独特的性质,让它成为宇宙中亿里挑一的星球。

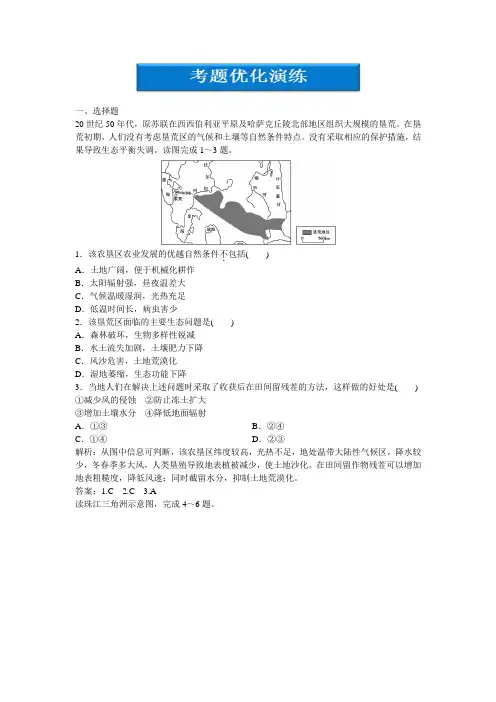

一、选择题20世纪50年代,原苏联在西西伯利亚平原及哈萨克丘陵北部地区组织大规模的垦荒。

在垦荒初期,人们没有考虑垦荒区的气候和土壤等自然条件特点。

没有采取相应的保护措施,结果导致生态平衡失调。

读图完成1~3题。

1.该农垦区农业发展的优越自然条件不.包括()A.土地广阔,便于机械化耕作B.太阳辐射强,昼夜温差大C.气候温暖湿润,光热充足D.低温时间长,病虫害少2.该垦荒区面临的主要生态问题是()A.森林破坏,生物多样性锐减B.水土流失加剧,土壤肥力下降C.风沙危害,土地荒漠化D.湿地萎缩,生态功能下降3.当地人们在解决上述问题时采取了收获后在田间留残茬的方法,这样做的好处是() ①减少风的侵蚀②防止冻土扩大③增加土壤水分④降低地面辐射A.①③B.②④C.①④D.②③解析:从图中信息可判断,该农垦区纬度较高,光热不足,地处温带大陆性气候区,降水较少,冬春季多大风,人类垦殖导致地表植被减少,使土地沙化。

在田间留作物残茬可以增加地表粗糙度,降低风速;同时截留水分,抑制土地荒漠化。

答案:1.C 2.C 3.A读珠江三角洲示意图,完成4~6题。

4.20世纪80年代,港澳地区产业多向该地扩散,原因有()①劳动力丰富②地价低廉③资金雄厚④国家的优惠政策⑤技术力量雄厚A.①②③B.②③④C.①②④D.③④⑤5.目前,珠江三角洲城市化的特征是()A.城市与乡村界限模糊不清的城乡一体化B.城乡一体化向以区域核心城市引导下的城市群模式转变C.大城市连为一体的超级城市体系D.农业产业消失的城市一体化地域6.伴随珠江三角洲工业化和城市化的发展而出现的主要问题是()A.农副产品不足B.水资源不足C.资金不足D.发展空间不足解析:第4题,改革开放初期,珠江三角洲由于地理位置优越,具有优惠政策,利用廉价的土地与劳动力优势吸引港澳地区劳动密集型产业迁入。

第5题,20世纪90年代中后期以后,珠江三角洲在广州、深圳等中心城市的带动下,城市化逐步由城乡一体化向城镇密集的城市群体系发展。