陕北汉画像石

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:8

陕北汉画像石造型基本特征从陕北汉画像石造型其功能性和审美性出发对陕北汉画像石造型艺术形态做类型性区分,概括出陕北汉画像石造型的基本特征:一、造型的完整与饱满陕北汉画像石在造型与构图上十分讲究造型上的完整性和视觉上的饱满。

陕北漢画像石造型艺术中有不少头部正面、身体侧面,或者头部侧面、人体正面的人物造型,这种造型观念中就突出的表现出崇尚完美的视觉审美,在他们看来,人有两只手,两条腿,无论正面侧面都要完整的表现出来。

“这种造型观念从我国原石雕刻商代青铜器动物纹样到汉代画像石以及现代民间美术,可以说是一脉相承”。

绥德出土的一幅画像造型中两人呈并列横向平面分布状,屈膝跪地而坐,身体呈正面,头部处理则呈侧面,面部绘有一正面的眼睛,占据面部很大面积,达到眼睛有神的目的。

另一块则在侧面身体上安上正面视角的头,以表现人物的完整结构。

而这种造型表达仍然在流传至今的陕北民间美术若干形态中出现。

陕北画像石一个特点就是构图一般不留白,巧妙的应用了填空补白的手法,使整个画面造型完整、充实。

绥德县五里店出土的两块汉画像石中,在飘忽萦绕的云纹中适当巧妙地添缀着凌空翱翔的翼兽,飞向云霄的大鸟,张弓狩猎的战士,执彗的门吏等等,不同时间、地点、季节的动、植物描绘于同一画面上生动而不杂乱,既填补了空白,又活跃了气氛。

其次,陕北汉画像石造型艺术很注重保证造型客体的完整性。

为了达到造型客体的完整,造型甚至突破画面边框的限制,造型的轮廓线以阴刻线的方式刻在边框栏凸起的平面上。

陕北汉画像石造型艺术的创作者,出于质朴的感情和审美需求,对汉画像石的造型要求完整、集中、饱满、充实,达到和谐与统一的美学境界。

二、造型的意象表现民间艺术家在创作陕北汉画像石时,由于当时的技术水平局限,画像石不易做细加工。

使得创作者在造型的过程中,往往不是将真实的视觉印象进行简单的摹仿,而是根据对刻画形象特殊的认知,运用独特的形态语言去组织安排。

使陕北汉画像石呈现出夸张、变形、简约、概括,气韵生动而又形式感强的意象表现特征:1夸张、变形陕北汉画像石对人的震撼力量,很大程度上得力于夸张变形。

观绥德汉代画像石馆有感

今天,我一个人走进了游人极少的陕北绥德汉代画像石博物馆,近距离面对绥德珍贵的历史遗存,感受绥德厚重的历史文化,欣赏汉画像石的独特魅力,解读一千八百多年前陕北先民用图符雕刻在石头上的伟大史诗!

据资料介绍,绥德累计出土了汉画像石500多块,以内容丰富多彩、民族特色浓郁、雕刻艺术独特而在全国享有盛名,绥德汉代画像石馆,为陕西唯一汉画像石专题馆。

该馆陈列汉画像石精品166块,内容主要有人物雕塑、迎来送往、狩猎放牧、农耕植禾、楼阁庄园、宴饮庖厨、钟鸣鼎食、六艺投壶、车马出行、射御比武、军事征战、门卒侍卫、历史故事、神话传说、舞乐百戏、纪年墓志以及画像石墓葬复原和画像石制作过程的场景再现等。

真实再现东汉时期塞上政治经济、文化艺术、社会风貌、民俗民风,具有珍贵的文物价值和艺术价值,很值得一览!

在我们欣赏绥德汉代画像石馆时,一定会为祖先留下的艺术瑰宝赞叹不已,也一定会为中华民族感到骄傲和自豪!。

第37卷第3期兰州文理学院学报(社会科学版)V o l .37,N o .32021年5月J o u r n a l o fL a n z h o uU n i v e r s i t y ofA r t s a n dS c i e n c e (S o c i a l S c i e n c e s )M a y 2021ʌ收稿日期ɔ2020G07G14ʌ作者简介ɔ谢娟玲(1994-),女,甘肃通渭人,西北师范大学硕士研究生,主要从事文物与博物馆学文化研究.汉代陕北画像石题记整理与文化特征谢娟玲(西北师范大学历史文化学院,甘肃兰州㊀730070)ʌ摘要ɔ陕北地区出土了大量汉画像石,其中有题记的约有二十多块,题记上的内容丰富,我们不仅可以了解到陕北地区画像石的发展兴衰,还可以了解到汉代陕北地区人民的丧葬观念㊁生活习俗,汉代职官的相关信息,也是我们研究汉代书法的重要资料.ʌ关键词ɔ陕北地区;汉画像石;题记ʌ中图分类号ɔK 879.3㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀ʌ文章编号ɔ2095G7009(2021)03G0034G08A r r a n g e m e n t a n dR e s e a r c ho n t h e I n s c r i pt i o n s o n t h e S t o n e R e l i e f s o fH a nD y n a s t yi nN o r t h e r nS h a a n x i X I EJ u a n Gl i n g(S c h o o l o f H i s t o r y a n dC u l t u r e ,N o r t h w e s tN o r m a lU n i v e r s i t y ,L a n z h o u 730070,C h i n a )A b s t r a c t :Al a r g e n u m b e r o fH a nD y n a s t y st o n e r e l i e f s h a v e b e e nu n e a r t h e d i nN o r t h e r nS h a a n x i ,o fw h i c h t h e r e a r e a b o u t 20i n s c r i p t i o n s .T h e c o n t e n t s o f t h e i n s c r i p t i o n s a r e r i c h ,b y w h i c hn o t o n l y t h e d e v e l o pm e n t a n dd e c l i n e o f t h e s t o n e r e Gl i e f s i nN o r t h e r nS h a a n x i b u t a l s o t h e f u n e r a l c o n c e p t s ,l i v i n g c u s t o m s a n do f f i c i a l i n f o r m a t i o no f t h eH a nD y n a s t y a r e t o b eu n d e r s t o o d ,a n dw h i c ha r e a l s o i m p o r t a n tm a t e r i a l s f o r u s t o s t u d y t h e c a l l i g r a p h y o f t h eH a nD y n a s t y .K e y wo r d s :n o r t h e r nS h a a n x i ;H a n s t o n e r e l i e f ;i n s c r i p t i o n ㊀㊀本文所说陕北地区包括两大部分,即今陕西省北部地区和山西省西北地区,这两区域在秦汉时期属于上郡和西河郡的辖区.上郡郡治肤施故城在陕北榆林市南面的鱼河堡附近,晋西北汉画像石出土地的离石㊁中阳㊁柳林三县与陕北汉画像石产地中的绥德㊁米脂㊁神木㊁吴堡㊁清涧县等,都在汉代西河郡范围内.西河郡郡治原在长城以北的平定,到东汉顺帝永和五年(公元140年)由于受南匈奴的侵扰,往南迁至离石;上郡治所也迁至夏阳,«后汉书 顺帝纪»: 丁亥徙西河郡居离石,上郡居夏阳,朔方居五原. ①这两地出土的画像石都属于东汉中晚期,雕刻风格㊁内容都相似,故可划分为一个区域,通称为陕北地区.儒家文化强调 孝 .汉武帝实行 独尊儒术,罢黜百家 政策后,儒家文化更是成为稳定社会㊁巩固统治的主要思想工具,其选官制度中的 举孝廉 ,对于儒学中的孝文化起到了推动作用.在这样的社会政治环境下,厚葬之风在社会各个阶层流行,人们除了用大量陪葬品㊁建筑㊁祭礼等表达自己的孝心,还用文字表达自己的孝行.这样一来,对于画像石上的题记内容,不仅视为记录人死的时间㊁下葬的时间以及墓葬的修造时间,还可视为后辈子孙为了向世人显示自己的孝行来获得一定利益的文字记录.陕北地区的画像石题记内容丰富,现将其整理如下,以供参考.一㊁有纪年的画像石何为纪年汉代画像石?主要是指画像石上有纪年明确标明制作年代的画像石②.纪年汉画像石可以帮助我们了解某区域画像石的出现和消亡时间,还可根据有纪年的画像石判断无纪年画像石的时间段,也可以使我们正确认识和判断画像石墓主的身份.陕北地区出土的画像石主要是汉和帝永元二年(公元90年)至汉顺帝永和四年(公元139年)这五十年的时间,晋西北地区的画像石主要是汉桓帝和平元年(公元150年)至汉灵帝建43宁四年(公元171年)这大约二三十年的时间,这主要是根据出土的有纪年的画像石判断的,现将有纪年的画像石题记整理如下:1.陕西绥德黄家塔永元二年(公元90年)辽东太守墓:(1)东耳室横额画像,刻题 辽东太守右府 (图1);(2)西耳室横额画像,右侧框刻 辽东太守左官 ,左侧框刻 永元二年天岁在位(?)造(图2).图1图2㊀㊀(图1㊁2来源«中国汉画像石全集»第五卷«陕西㊁山西汉画像石»)2.陕西绥德四十里铺永元四年(公元92年)田鲂墓,题记 西河太守都集掾圜阳富里公乘田鲂万岁神室.闰月二十六日甲午卒上郡白土,五月二十九日丙申葬县北驹亭部大道东高显冢茔 (图3).图3㊀图4㊀图5图6㊀图7㊀图8(图3来源«陕西绥德县四十里铺画像石墓调查简报»;图4来源«陕西绥德汉画像石墓»;图5㊁6来源«榆林碑石»;图7㊁8来源«汉代画像石榜题略论»)3.陕西绥德苏家圪坨永元八年(公元96年)杨孟元墓,题记 西河大守行长史事离石守长杨君孟元舍永元八年三月廿一日作 (图4).㊀㊀4.陕西绥德四十里铺永元十年(公元98年)徐无令乐君墓,题记 徐无令乐君永元十年造作万岁吉宅 (图5).5.陕西子洲县苗家坪乡银锭山永元十二年(公元100年)郭元通墓,题记 永元十二年西河府史郭元通吉宅 (图6).6.陕西绥德保育小学永元十二年(公元100年)王得元墓,题记 永元十二年四月八日王得元室宅 (图7).7.陕西绥德五里店永元十五年(公元103年)郭稚文墓,题记 永元十五年三月十九日造作居,圜阳西乡榆里郭稚文万岁室宅 (图8).8.陕西绥德四十铺永元十六年(公元104年)任孝孙墓,题记 永元十六年三月廿五日甲申,西河太守掾任孝孙之室 (图9).9.陕西绥德白家山永元十六年(公元104年)张文卿墓,题记 西河圜阳张文卿,永元十六年十月,造万岁堂张公寿堂 (图10).10.陕西绥德黄家塔永元十六年(公元104年)王圣序墓,题记 王圣序万岁室宅永元十六年十二月一日祖下 (图11).11.陕西绥德四十里铺延平元年(公元106年)田文成墓,题记 西河太守掾圜阳榆里田文成万岁室延平元年十月十七日 (图12).5312.陕西米脂官庄永初元年(公元107年)牛文明墓,题记 永初元年九月十六日牛文明千万岁室长利子孙 (图13).13.陕西清涧贺家沟永和三年(公元138年)司马袱红墓,题记 永和三年四月廿日,司马袱红张宅舍 (图14).14.陕西米脂永和四年(公元139年)牛季平墓,题记 永和四年九月十日癸酉河内山阳尉西河平周寿贵里牛季平造作千万岁室宅 (图15).图9㊀图10㊀图11图12图13㊀图14㊀图15(图9㊁10㊁12㊁14㊁15来源«榆林碑石»;图11来源«中国画像石全集»第五卷«陕西㊁山西汉画像石»;图13来源«米脂东汉画像石墓发掘简报»)15.山西中阳道棠村和平元年(公元150年)沐叔孙墓,题记 和平元年十月五日甲午故中郎将安集掾平定沐叔孙Ѳ舍 (图16).16.山西离石马茂庄西圩塌梁和平元年(公元150年)左元异墓,题记 和平元年西河中阳光里左元异造作万年庐舍 (图17), 使者持节中郎将莫府奏曹史西河左表字元异之墓 (图18).17.山西离石下水村延熹四年(公元161年)墓.出土画像石8块以上,以铲地平面线刻为主要雕刻技法③.18.山西离石马茂庄建宁四年(公元171年)孙显安墓,题记 汉故华阴令西河土军千秋里孙大人显安万岁之宅兆,建宁四年十二月丁ѲѲ十日丙申造 (图19).19.山西离石马茂庄熹平四年(公元175年)牛公产墓,墓门右侧立柱题记 汉故西河圜阳守令平周牛公产万岁之宅兆 ,右门扉题记 熹平四年六月 (图20).图16㊀图17㊀图18图19㊀图20(图16㊁20来源«中国画像石全集»第五卷«陕西㊁山西汉画像石»;图17㊁18来源«跋汉左元异墓石陶片拓本»;图19来源«山西离石马茂庄建宁四年汉画像石墓»)根据以上纪年画像石可知,陕北和晋西北的画像石是前后衔接的.陕北地区以汉和帝永元二63年(公元90年)辽东太守墓为早,下至汉顺帝永和四年(公元139年)的牛季平墓;晋西北地区以汉桓帝和平元年(公元150年)沐叔孙墓和左元异墓为开始,下至汉灵帝熹平四年(公元175年)牛公产墓.晋西北最早的两座墓距离陕北地区的牛季平墓约为11年,此时受匈奴影响,上郡和西河郡的治所已经南迁,画像石也随之从陕北地区转移到了晋西北地区,而到东汉末年,黄巾军起义,社会动荡不安,人民流离失所,画像石存在的社会基础不复存在,画像石也就随之消失了.二㊁墓室的称呼陕北画像石题记中大量出现有 万岁室宅 室 堂 宅舍 宅 椁 府舍 府 舍 墓 等对墓室的称呼,这些对墓室的称呼主要分为三类:一是墓葬的专称, 冢 墓 之类,这一称呼主要有在绥德四十里铺发现的田鲂墓 闰月二十六日甲午卒上郡白土,五月二十九日丙申葬县北驹亭部大道东高显冢茔 (图3);离石马茂庄发现的和平元年(公元150年)的汉左元异墓,画像石题记为 使者持节中郎将莫府奏曹史西河左表字元异之墓 (图18),而且在发掘的墓柱上有 大汉中郎将镖骑将军左表之墓 和 侄左元义奉敕监修 等字样,并有汉桓帝年号④;二是根据葬具称呼的, 椁 之类,这一称呼主要是在陕北境内发现的郭仲理墓的画像石题记 故雁门阴馆丞西河圜阳郭仲理之椁 ;三是陕北地区的画像石题记所记载的的墓室名称大多是根据阳宅之名称呼的,如 府 堂 室 宅舍 室宅 等,整理如下:1.陕西绥德黄家塔辽东太守墓: 辽东太守右府 (图1);2.陕西绥德白家山张文卿墓: 西河圜阳张文卿,永元十六年十月,造万岁堂张公寿堂 (图10);3.陕西绥德四十里铺田鲂墓: 西河太守都集掾圜阳富里公乘田鲂万岁神室 (图3);4.陕西绥德四十里铺仁孝孙墓: 西河太守掾任孝孙之室 (图9);5.陕西绥德四十里铺田文成墓: 西河太守掾圜阳榆里田文成万岁室 (图12);6.陕西米脂官庄牛文明墓: 牛文明千万岁室长利子孙 (图13);7.陕西绥德苏家圪坨杨孟元墓: 西河大守行长史事离石守长杨君孟元舍 (图4);8.陕西绥德黄家塔4号墓: 使者持节护乌桓校尉王君威府舍 ;9.陕西清涧贺家沟司马袱红墓: 司马袱红张宅舍 (图14);10.山西中阳道棠村沐叔孙墓: 和平元年十月五日甲午故中郎將安集掾平定沐叔孙Ѳ舍 (图16).11.陕西绥德四十里铺徐乐君墓: 徐无令乐君永元十年造作万岁吉宅 (图5);12.陕西子洲苗家坪郭元通墓: 永元十二年西河府史郭元通吉宅 (图6);13.陕西米脂官庄木孟山夫人墓: 故大将军掾并州从事国都尉府丞平周寿贵里木君孟山夫人德行之宅 ;14.陕西绥德四十里铺郭君夫人墓: 大高平令郭君夫人室宅15.陕西绥德保育小学王得元墓: 永元十二年四月八日王得元室宅 (图7);16.陕西绥德五里店郭稚文墓: 圜阳西乡榆里郭稚文万岁室宅 (图8);17.陕西绥德黄家塔王圣序墓: 王圣序万岁室宅下 (图11);18.陕西米脂牛季平墓: 河内山阳尉西河平周寿贵里牛季平造作千万岁室宅 (图15);19.山西离石马茂庄孙显安墓: 汉故华阴令西河土军千秋里孙大人显安万岁之宅兆 (图19);20.山西离石马茂庄牛公产墓: 汉故西河圜阳守令平周牛公产万岁之宅兆 .对墓室的不同称呼,除了是个人喜好的表现外,也是一个地域的特征,四川等地对于墓室更多的称以 墓 冢 ⑤,陕北地区称呼较多,如 宅 室 府 舍 等,这充分说明墓葬建筑的不同称呼,除了是与墓室主人或者是其亲属相关联,还说明了墓室建筑的私有性,这跟阳间的建筑的私有性质是同一的.这也在一定程度上说明汉代人们的思想意识在逐渐趋同的同时,如追求羽化成仙的升仙观念㊁以儒家学说为主的忠孝意识㊁重义轻利的义利思想等,在文化方面还保留着多样性.三㊁职官及籍贯陕北画像石题记中的关于墓主人及其职官籍贯的记载,可以帮我们了解到汉代的官职以及当73时官员的来源,如下表所示:序列年代墓主官职及籍贯出土地1永元二年(公元90年)辽东太守绥德黄家塔7号墓2永元四年(公元92年)田鲂西河太守都集掾圜阳富里绥德四十里铺3永元八年(公元96年)杨孟元西河太守行长史事离石守长绥德苏家圪坨4永元十二年(公元100年)郭元通西河府史5永元十五年(公元103年)郭稚文圜阳西乡榆里绥德五里店6永元十六年(公元104年)任孝孙西河太守掾绥德四十里铺7永元十六年(公元104年)张文卿西河圜阳绥德白家山8延平元年(公元106年)田文成西河太守掾圜阳榆里绥德四十里铺9永和四年(公元139年)牛季平河内山阳尉西河平周寿贵里米脂尚庄村10王威使者持节护乌桓校尉绥德黄家塔11郭季妃西河圜阳绥德县境内12郭夫人大高平令绥德四十里铺13汉羽林郎绥德黄家塔14贾孝卿西河太守盐官15木孟山大将军掾并州从事国都尉府丞平周寿贵里16郭仲理雁门阴馆丞西河圜阳17和平元年(公元150年)沐叔孙中郎將安集掾中阳道棠村18和平元年(公元150年)左元异使者持节中郎将莫府奏曹史西河中阳光里离石马茂庄19建宁四年(公元171年)孙显安华阴令西河土军千秋里离石马茂庄20熹平四年(公元175年)牛公产西河圜阳守令离石马茂庄21西河太守离石石盘㊀㊀通过上表我们可以得出画像石墓主人的身份.根据从中央到地方顺序,首先是中央官吏,山西中阳道棠村和平元年(公元150年)中郎将安集掾平定沐叔孙,绥德黄家塔墓的汉羽林郎;幕府佐吏,离石马茂庄和平元年(公元150年)使者持节中郎将莫府奏曹史西河中阳光里的左元异.其次是郡太守,陕西绥德黄家塔永元二年(公元90)墓主辽东太守,绥德苏家圪坨永元八年(公元96年)墓主西河太守杨孟元,山西离石石盘村画像石墓室有墨书题记 西河太守 (图26);郡佐官和属吏,陕西绥德四十里铺永元四年(公元92年)墓主西河太守都集掾圜阳富里公乘田鲂,陕西子洲县苗家坪乡银锭山永元十二年(公元100年)墓主西河府史郭元通,绥德四十里铺永元十六年(公元104年)墓主西河太守掾任孝孙,绥德四十里铺延平元年(公元106年)墓主西河太守掾圜阳榆里田文成,陕西清涧贺家沟墓主西河太守盐官掾贾孝卿.再次是县令(长),陕西绥德四十里铺永元十年(公元98年)墓主徐无令乐君,山西离石马茂庄熹平四年(公元175年)墓主圜阳守令平周牛公产,陕西绥德四十里铺墓主大高平令郭君夫人;县佐官和属吏,陕西米脂官庄永和四年(公元139年)墓主河内山阳尉西河平周寿贵里牛季平,大将军掾并州从事国都尉府丞平周寿贵里木孟山,故雁门阴馆丞西河圜阳郭仲理,离石马茂庄建宁四年(公元171年)墓主华阴令西河土军千秋里孙显安.最后是无官平民,陕西绥德保育小学永元十二年(公元100年)墓主王得元,绥德永元十五年(公元103年)墓主圜阳西乡榆里郭稚文,绥德黄家塔永元十六年(公元104年)墓主王圣序,绥德白家山永元十六年(公元104年)墓主张文卿,陕西米脂官庄永初元年(公元107年)墓主牛文明,绥德县境内出土的西河圜阳郭季妃墓;少数民族地区官员,陕西绥德黄家塔4号墓主使者持节护乌桓校尉王威.题记中提到的职官从中央官员到县属小吏都83有,多数可与历史文献所载相参证,少数还可补史载之缺.据文献记载,奏曹史为丞相府和郡县属吏治,离石马茂庄左表墓的题记表明幕府也有奏曹史.需要说明的是,一般认为只有将军才有幕府,但是此题记中并未指明为何幕府,事实上,在东汉时期,除将军外,还有一些官员也置幕府,如护乌桓校尉.根据相关考古报告,官吏的墓室与无官职平民墓室规模并没有很明显的区别⑥,这说明在陕北地区墓主身份与墓室结构之间并没有很强的等级差别.四㊁其他题记1.记录工匠,辽东太守墓的西耳室横额画像左侧框刻 永元二年天岁在位(?)造 ,此框左下方又设框刻 巧工王子ѲѲ作 (图2);2.题有招魂辞,永元四年田鲂墓中柱石的下端刻有铭文 哀贤明而不遂兮,嗟痛淑雅失(?)年.云日日而下降兮,荣名绝而不信(申).精浮游而Ѳ獐兮,魂瓐瑶而东西.恐精灵而迷惑兮,歌归来而自还.椽兮归来无妄行,卒遭毒气匈(凶)殃 (图3);3.题记为伦理吉庆语辞,绥德呜咽泉墓门左㊁右立柱画像石分别刻 览樊姬观列女崇礼让遵大睢贵ѲѲ富支子 帷居上宽和贵齐殷勤同恩爱述神道熹苗裔 (图21).4.墨书题记:(1)绥德黄家塔1号墓:前室后壁中柱石上写有12字 汉羽林郎ѲѲѲѲѲѲ室宅 ; (2)绥德黄家塔8号墓:前室南壁墨书题记 Ѳ支券丑故中ѲѲ西河ѲѲѲ仲ѲѲ北安错玄墨之宅 ;(3)神木大保当画像石墓:其左门从上至下刻朱雀㊁铺首衔环㊁青龙,龙的胯下有墨书 青龙在左 四字,右门上㊁中部图案同左门,最下端刻白虎,虎的胯下有墨书 白虎在右 四字; (4)山西离石马茂庄14号墓:左墓门右边缘残留墨书题记: 熹平四年六月 ,右墓门右边残留墨书痕迹 墼Ѳ ;(5)山西离石石盘画像石墓的前室南壁西侧竖框石右下角墨书 石东柱 (图22),前室南壁东侧竖框石右下方墨书 石西柱 (图23),前室东壁南侧竖框石下面的左边框墨题 马头牛蹄之名浮Ѳ (图24㊁25),前侧东壁门道隔柱正面墨书汉隶 西河太守 (图26);(6)山西离石马茂庄的东汉画像石2号墓有六处隶书墨迹,画像石10书 户南 2字,画像石15书 东壁北柱 4字,画像石16㊁18㊁25㊁25分别书 西壁户北柱 西壁北头柱 东壁户南柱 东壁南头柱 5字(图27㊁28㊁29).画像石的刻画内容都表达了一种当时人们的一种观念,如记录工匠的,刻有 巧工 二字,这或是营造坟墓的主人选择当时手工最好的匠人,以彰显自己的孝心,从而获得仕途上的收益;对于工匠自己来说,也是一种宣传.画像石题记还是研究汉代书法的重要材料.画像石题记主要以汉隶篆刻,但也有其他形式,如陕西绥德四十里铺的田鲂墓,字以阴线刻之,凸面与阴线刻边框双重合,使得书法艺术更为突出.题记书法的形式多样,为后世中国书法提供了可借鉴的资源,是中国书法研究的基础.五㊁结语纪年画像石上的时间石刻记录了人死的时间㊁下葬的时间以及墓室建造的时间,从中我们可以了解到一个区域画像石的兴起㊁发展及消亡时间.画像石上对墓室的不同称呼除了表达个人的喜好外,也透露出汉代社会文化的多样性.画像石题记中的内容包含有墓主人的死亡日期㊁籍贯及官职信息,结合现有文献可以了解到汉代社会官员的来源以及职官相关情况.可以从画像石题记中的工匠记录了解到汉代工匠的文化艺术水平的高低,以及不同工匠集团之间不同的流派风格,而且在画像石上留下自己的名字,除了墓主亲属为了表示自己的孝道外,也是工匠宣传自己的一种手段.画像石上的石刻文字㊁墨书题记等也是我们了解汉代书法的重要资料.但陕北地区出土有题记的画像石相比较山东㊁河南等地的画像石题记内容要少,题记也相对不够成熟,有学者推测其原因是,山东作为孔孟之乡,河南地区长时间为中原政治的统治中心,汉代又有重视儒家经学的传统,传播孝道是当地人所乐意为之的事情,陕北地区处于农牧交界地带,儒家文化不如山东㊁河南等地发达,再者,题记并不是画像石所必须的,所以它宣扬孝道等文化功能在陕北地区可能并不为人们所重视,又或者被其他形式的丧葬礼仪所替代,这个另作探讨,本文不再赘述.93图21㊀图22㊀图23㊀图24图25㊀图26㊀图27㊀图28图29㊀㊀(图21来源«中国画像石全集»第五卷«陕西㊁山西汉画像石»;图22㊁23㊁25㊁26㊁27㊁28㊁29来源«山西离石石盘汉代画像石墓»)ʌ注释ɔ①南朝宋范晔撰,唐李贤等注:«后汉书 顺帝纪»,北京:中华书局,2006年,第270页.②杨爱国:«幽冥两界:纪年汉代画像石研究»,西安:陕西04人民美术出版社,2006年,第3页.③信立祥:«汉画像石的分区与分期研究»,载俞伟超«考古类型学的理论与实践»,北京:文物出版社,1989年,第285 288页.④梁宗合:«山西离石县的汉代画像石»,«文物»1958年第4期.⑤杨爱国:«汉代画像石榜题略论»,«考古»,2005年第5期.⑥李林:«陕西绥德县黄家塔汉代画像石墓群»,«考古学集刊»,2004年第1期,其中记录辽东太守墓由前室和东㊁西耳室及后室组成;王金元:«山西离石石盘汉代画像石墓»,«文物»,2005年第2期,其记载的西河太守墓由墓道㊁甬道㊁前室和后室以及左㊁右耳室组成;王得元墓也是有前室和左右耳室及后室组成,太守和平民的墓室差别不大.ʌ参考文献ɔ[1]信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000.[2]范晔.后汉书[M].李贤,注.北京:中华书局,2006.[3]杨爱国.幽明两界:纪年汉代画像石研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2006.[4]中国画像石全集编辑委员会.陕西㊁山西汉画像[M]//石中国画像石全集(卷5).济南:山东美术出版社,2000.[5]李林.陕西绥德县黄家塔汉代画像石墓群[J].考古学集刊,2004,(1):54G79.[6]王金元.山西离石石盘汉代画像石墓[J].文物,2005, (2):42G51.[7]康兰英,王志安.陕西绥德县四十里铺画像石墓调查简报[J].考古与文物,2002,(3):19G26.[8]吴兰.陕西绥德汉画像石墓[J].文物,1983,(5):28G32.[9]康兰英.榆林碑石[M].西安:三秦出版社,2003.[10]杨爱国.汉代画像石榜题略论[J].考古,2005,(5):59G72.[11]陕西省博物馆,陕西省文管会写作小组.米脂东汉画像石墓发掘简报[J].文物,1972,(3):69G73.[12]谢国桢.跋汉左元异墓石陶片拓本[J].文物,1979, (11):43G45.[13]王双斌.山西离石马茂庄建宁四年汉画像石墓[J].文物,2009,(11):84G88.[14]梁宗和.山西离石县的汉代画象石[J].文物参考资料,1958,(4):40,75.[责任编辑:王作华]14。

中国绘画邮票图录(3-7)秦汉绘画·画像砖、画像石

·陕北绥德汉画像石

中国绘画邮票图录(3-7)秦汉绘画·画像砖、画像石·陕北绥德汉画像石

(一)绥德汉画像石

陕西绥德历史悠久,文化积淀深厚,1952年发掘第一座汉画像石墓至今,共出土汉画石500多件。

内容有珍禽瑞兽、民俗民风、历史人物等,画面完整统一,形神兼备,具有很高的历史、考古和艺术价值。

《牛耕图1》:1962年陕西绥德出土,现藏西安碑林博物馆。

画中二牛并列行进,犁衡搭于两牛颈部,一农夫扶

犁举鞭驱牛,一童子点播下种。

这件作品手法简洁、概括,横线的牛与竖线的人组合,配搭的协调而平稳。

1999-2《汉画像石》6-1牛耕绥德汉画像石·牛耕图原石图片《牛耕图2》:1952年绥德王得元墓出土,现藏绥德汉画像

石展览馆。

此图为王得元墓前室东壁右竖石,纵137厘

米,横26厘米,分四格,依次为神仙图、神兽图、牛耕图、丰收图。

山东德州2009牛年春节纪念戳·绥德汉画像石·牛耕图。

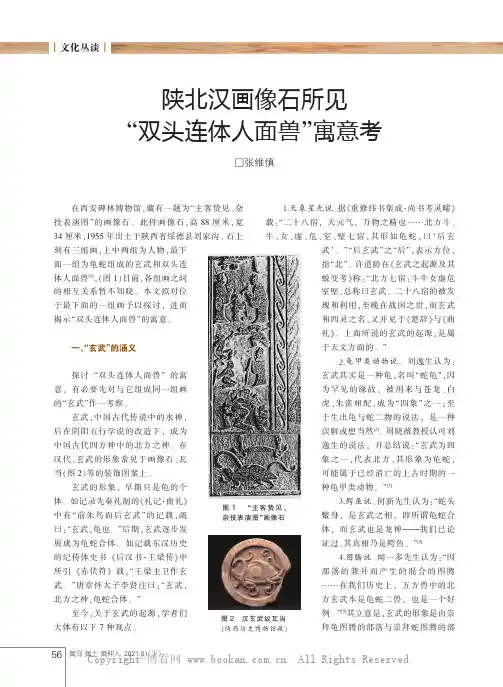

黄河黄土黄种人2021.01(下)□张维慎在西安碑林博物馆,藏有一题为“主客贽见、杂技表演图”的画像石。

此件画像石,高88厘米,宽34厘米,1955年出土于陕西省绥德县刘家沟。

石上刻有三组画,上中两组为人物,最下面一组为龟蛇组成的玄武和双头连体人面兽[1]。

(图1)目前,各组画之间的相互关系暂不知晓。

本文拟对位于最下面的一组画予以探讨,进而揭示“双头连体人面兽”的寓意。

一、“玄武”的涵义探讨“双头连体人面兽”的寓意,有必要先对与它组成同一组画的“玄武”作一考察。

玄武,中国古代传说中的水神,后在阴阳五行学说的改造下,成为中国古代四方神中的北方之神。

在汉代,玄武的形象常见于画像石、瓦当(图2)等的装饰图案上。

玄武的形象,早期只是龟的个体。

如记录先秦礼制的《礼记·曲礼》中有“前朱鸟而后玄武”的记载,疏曰:“玄武,龟也。

”后期,玄武逐步发展成为龟蛇合体。

如记载东汉历史的纪传体史书《后汉书·王梁传》中所引《赤伏符》载:“王梁主卫作玄武。

”唐章怀太子李贤注曰:“玄武,北方之神,龟蛇合体。

”至今,关于玄武的起源,学者们大体有以下7种观点。

1.天象星光说。

据《重修纬书集成·尚书考灵曜》载:“二十八宿,天元气,万物之精也……北方斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿,其形如龟蛇,曰‘后玄武’。

”“后玄武”之“后”,表示方位,指“北”。

许道龄在《玄武之起源及其蜕变考》称:“北方七宿:斗牛女虚危室壁,总称曰玄武。

二十八宿的被发现和利用,至晚在战国之世,而玄武和四灵之名,又并见于《楚辞》与《曲礼》。

上面所说的玄武的起源,是属于天文方面的。

”2.龟甲类动物说。

刘逸生认为:玄武其实是一种龟,名叫“蛇龟”,因为罕见的缘故,被用来与苍龙、白虎、朱雀相配,成为“四象”之一;至于生出龟与蛇二物的说法,是一种误解或想当然[2]。

周晓薇教授认可刘逸生的说法,并总结说:“玄武为四象之一,代表北方,其形象为龟蛇,可能属于已经消亡的上古时期的一种龟甲类动物。

陕北晋西汉画像石主神图像研究

原媛;杨丹

【期刊名称】《南京艺术学院学报(美术与设计)》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】本文通过对陕北晋西汉代主神画像发展脉络的梳理,认为该区域汉代画像中最早出现的主神是伏羲、女娲,随后在西王母信仰传入且没有大范围流行之前,鸡首、牛首人身神人作为主要神仙端坐于玄圃之上,再后西王母成为该区域汉画像中最重要的主神形象。

就西王母画像组合中的男性仙人身份进行解析,可见雨师、仙官、子路和东王公。

【总页数】9页(P29-36)

【作者】原媛;杨丹

【作者单位】湖南科技大学齐白石艺术学院

【正文语种】中文

【中图分类】J202

【相关文献】

1.陕北汉画像石的"图像"艺术特征

2.萌芽与雏形——陕北晋西地区汉画像石墓门图像中的民族审美意识

3.陕北东汉画像石墓墓门区域神异图像含义之考辨——以该地区画像石墓墓门部位上出现的若干重要神异题材作为论述的中心

4.陕北东汉画像石墓墓门区域神异图像涵义之考辨——以该地区画像石墓门部位上出现的若干重要神异题材作为论述的中心

5.陕北东汉画像石上的玄武图像研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

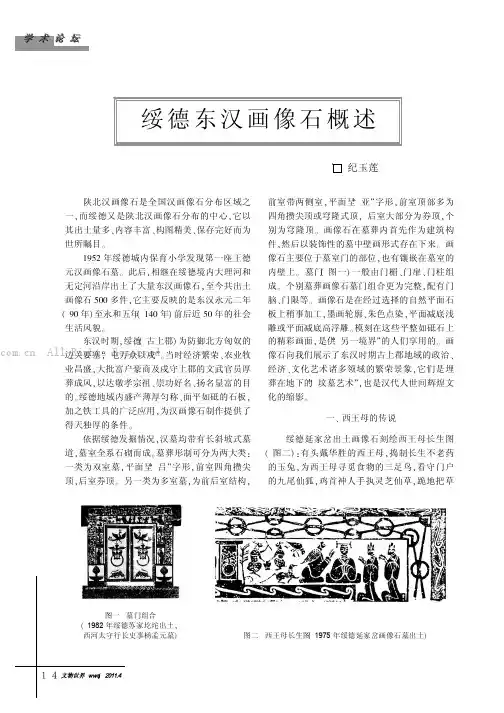

陕北汉画像石是全国汉画像石分布区域之一,而绥德又是陕北汉画像石分布的中心,它以其出土量多、内容丰富、构图精美、保存完好而为世所瞩目。

1952年绥德城内保育小学发现第一座王德元汉画像石墓。

此后,相继在绥德境内大理河和无定河沿岸出土了大量东汉画像石,至今共出土画像石500多件,它主要反映的是东汉永元二年(90年)至永和五年(140年)前后近50年的社会生活风貌。

东汉时期,绥德(古上郡)为防御北方匈奴的边关要塞,“屯万众以戍”。

当时经济繁荣、农业牧业昌盛,大批富户豪商及戍守上郡的文武官员厚葬成风,以达敬孝宗祖、崇功好名、扬名显富的目的。

绥德地域内盛产薄厚匀称、面平如砥的石板,加之铁工具的广泛应用,为汉画像石制作提供了得天独厚的条件。

依据绥德发掘情况,汉墓均带有长斜坡式墓道,墓室全系石砌而成。

墓葬形制可分为两大类:一类为双室墓,平面呈“吕”字形,前室四角攒尖顶,后室券顶。

另一类为多室墓,为前后室结构,前室带两侧室,平面呈“亚”字形,前室顶部多为四角攒尖顶或穹隆式顶,后室大部分为券顶,个别为穹隆顶。

画像石在墓葬内首先作为建筑构件,然后以装饰性的墓中壁画形式存在下来。

画像石主要位于墓室门的部位,也有镶嵌在墓室的内壁上。

墓门(图一)一般由门楣、门扉、门柱组成。

个别墓葬画像石墓门组合更为完整,配有门脑、门限等。

画像石是在经过选择的自然平面石板上稍事加工,墨画轮廓、朱色点染,平面减底浅雕或平面减底高浮雕。

模刻在这些平整如砥石上的精彩画面,是供“另一境界”的人们享用的。

画像石向我们展示了东汉时期古上郡地域的政治、经济、文化艺术诸多领域的繁荣景象,它们是埋葬在地下的“坟墓艺术”,也是汉代人世间辉煌文化的缩影。

一、西王母的传说绥德延家岔出土画像石刻绘西王母长生图(图二):有头戴华胜的西王母,捣制长生不老药的玉兔,为西王母寻觅食物的三足鸟,看守门户的九尾仙狐,鸡首神人手执灵芝仙草,跪地把草纪玉莲门组合家圪坨出土,史事杨孟元墓)图二西王母长生图(1975年绥德延家岔画像石墓出土). All Rights Reserved.问药,传说此神人就是神医扁鹊,还有祥瑞植物嘉禾。

陕北地区是汉代画像石墓分布较为集中的区域之一,目前所发现、发掘的画像石墓已达数十座,这些墓葬不论在形制、随葬器物,还是画像内容、雕刻技法,均表现出极强的地域特征,反映出汉代陕北边地独特的社会历史。

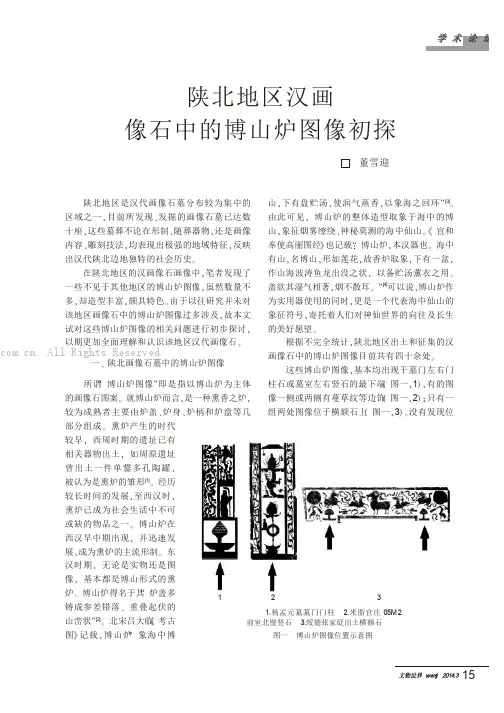

在陕北地区的汉画像石画像中,笔者发现了一些不见于其他地区的博山炉图像,虽然数量不多,却造型丰富,颇具特色。

由于以往研究并未对该地区画像石中的博山炉图像过多涉及,故本文试对这些博山炉图像的相关问题进行初步探讨,以期更加全面理解和认识该地区汉代画像石。

一、陕北画像石墓中的博山炉图像所谓“博山炉图像”即是指以博山炉为主体的画像石图案。

就博山炉而言,是一种熏香之炉,较为成熟者主要由炉盖、炉身、炉柄和炉盘等几部分组成。

熏炉产生的时代较早,西周时期的遗址已有相关器物出土,如周原遗址曾出土一件单鋬多孔陶罐,被认为是熏炉的雏形[1]。

经历较长时间的发展,至西汉时,熏炉已成为社会生活中不可或缺的物品之一。

博山炉在西汉早中期出现,并迅速发展,成为熏炉的主流形制。

东汉时期,无论是实物还是图像,基本都是博山形式的熏炉。

博山炉得名于其“炉盖多铸成参差错落、重叠起伏的山峦状”[2]。

北宋吕大临《考古图》记载,博山炉“象海中博山,下有盘贮汤,使润气蒸香,以象海之回环”[3]。

由此可见,博山炉的整体造型取象于海中的博山,象征烟雾缭绕、神秘莫测的海中仙山。

《宣和奉使高丽图经》也记载:“博山炉,本汉器也。

海中有山,名博山,形如莲花,故香炉取象,下有一盆,作山海波涛鱼龙出没之状,以备贮汤薰衣之用。

盖欲其湿气相著,烟不散耳。

”[4]可以说,博山炉作为实用器使用的同时,更是一个代表海中仙山的象征符号,寄托着人们对神仙世界的向往及长生的美好愿望。

根据不完全统计,陕北地区出土和征集的汉画像石中的博山炉图像目前共有四十余处。

这些博山炉图像,基本均出现于墓门左右门柱石或墓室左右竖石的最下端(图一,1),有的图像一侧或两侧有蔓草纹等边饰(图一,2);只有一组两处图像位于横额石上(图一,3)。

陕北汉画像石《牛耕图》美术赏析【摘要】陕北汉画像石《牛耕图》是一幅具有独特历史背景和艺术特点的作品。

通过对其题材和构图的分析,可以发现描绘了农民耕种的场景,展现了古代农耕文化的生动画面。

作品细节描绘精细,体现了艺术家对生活细节的关注和表现能力。

色彩运用明快,增加了作品的艺术感染力。

在陕北汉画像石中,《牛耕图》具有重要地位,展现了当时社会生活和文化风貌。

作品蕴含丰富文化内涵,启示人们对生活和劳动的思考。

《牛耕图》体现了陕北汉画像石的独特魅力,对后世艺术产生了深远影响,是一幅不可多得的艺术珍品。

【关键词】陕北汉画像石, 牛耕图, 美术赏析, 历史背景, 艺术特点, 题材构图, 细节描绘, 色彩运用, 地位, 文化内涵, 独特魅力, 影响深远1. 引言1.1 了解《牛耕图》的历史背景《牛耕图》是一幅著名的陕北汉画像石作品,它的历史背景可以追溯到汉代。

汉代是中国历史上一个重要的时期,政治制度、经济发展、文化艺术等方面都有重大成就。

在这个时期,壁画、浮雕等艺术形式得到了很好的发展。

《牛耕图》作为汉代汉画像石艺术中的佳作,反映了当时农耕文化的兴盛和社会生活的繁荣。

在汉代,农耕是人们的主要生产活动。

农民们靠耕种土地来维持生计,而《牛耕图》正是以耕种场景为题材,生动地展现了当时农民的耕作生活。

通过这幅作品,我们可以感受到古代农耕文化的浓厚氛围,在这些画像石上,描绘了农民们骑着牛耕田地的场景,他们的身姿生动自然,充满了勤劳和希望的力量。

了解《牛耕图》的历史背景可以帮助我们更好地理解这幅作品的意义和价值。

它不仅是一幅优秀的艺术作品,更是对汉代农耕文化的珍贵记录,展现了当时人们对农耕生活的热爱和尊重。

1.2 介绍《牛耕图》的艺术特点《牛耕图》是一幅具有极高艺术价值的陕北汉画像石作品,它展现了独特的艺术特点。

该作品的线条流畅、简洁而又富有力量感,展现了汉代时期独特的艺术风格。

画面中牛耕的形象栩栩如生,栩栩如生,体现出了艺术家对生活场景的细致观察和表现。

汉代画像石的审美研究以陕北、晋西北地区为中心一、本文概述Overview of this article汉代画像石,作为中国古代艺术的重要遗产,以其独特的艺术风格和深刻的历史内涵,成为了学术界和艺术界持续关注的热点。

本文旨在以陕北、晋西北地区为中心,对汉代画像石的审美特征进行深入的研究。

通过梳理和分析这一地区画像石的题材内容、艺术风格、制作工艺以及文化内涵,揭示其独特的审美价值和社会意义。

Han Dynasty portrait stones, as an important heritage of ancient Chinese art, have become a hot topic of continuous attention in the academic and artistic circles due to their unique artistic style and profound historical connotations. This article aims to conduct in-depth research on the aesthetic characteristics of Han Dynasty portrait stones, centered around the northern Shaanxi and northwestern Shanxi regions. By sorting and analyzing the subject matter, artistic style, production techniques, and cultural connotations of the portrait stones in this region, we aim to reveal their uniqueaesthetic value and social significance.陕北、晋西北地区作为汉代画像石的重要分布区,其画像石数量众多,内容丰富,形式多样。

陕北汉画像石探论吕静(榆林学院陕北历史文化博物馆陕西榆林 719000)摘要从陕北汉画像石流行的时间,成熟的雕刻技法和独特手法,以及产生的社会背景几方面,对陕北汉画像石的非原生性进行了剖析。

论述了陕北汉画像石的特殊内容。

进而说明,陕北汉画像石的文化价值在于:为界定汉画像石的学科范畴提供了一批力证,在诸多学科范围具备研究价值,在全国同类文物中占有突出地位。

关键词陕北;汉画像石;非原生;特殊题材;文化价值汉画像石作为墓地祠堂和墓葬内的装饰和加固墓室的建筑构件,产生于汉代,盛行于汉代。

是一种在稍加打磨光的岩石板上墨线勾样,浅刻浮剔,再敷色绘彩而成的表现一定情节、内容的综合艺术品。

我国该遗存较多的地区有:山东鲁南、苏北徐州、河南南阳、山西吕梁和陕北地区。

陕北有着悠久的文化历史和丰富灿烂的文化遗存,东汉墓画像石就是其中一种珍贵的历史文化遗产。

截止2000年,陕北榆林的绥德、米脂、榆阳、神木、清涧、横山、靖边、等县(区),出土、收集汉画像石多达800余块。

其中神木大保当共出土、收集66块(1996年在此共清理墓葬24座,其中13座墓中发现了画像石,共出土画像石56块,陕北地区集中出土的汉画像石以此次数量最多,画像石中大部分饰有彩绘并保存较好。

98年又出土5块,历年搜集有5块),绥德出土500余块(1952年,绥德县城大理河畔的西山寺台地上最先发现陕北画像石。

后在黄家塌一村发掘汉墓12座,在1984年——1986年清理的4座汉墓中,出土了36块画像石,是陕北汉画像石较为集中的地区之一,也是陕北、晋西北汉画像石的主要代表地区之一),米脂出土170多块,榆阳区出土14块,清涧出土16块,子洲出土11块,吴堡出土6块,属我国汉画像石较多而且发现较早的地区。

一、陕北汉画像石的非原生剖析在对陕北800余块汉画像石和其它地区的一些画像石资料进行研究比较时,我们从陕北汉画像石流行的时间、雕刻手法所显示出的成熟技法和当时陕北汉画石产生的社会背景来分析,它极有可能是一种由移民带入并与当地文化融合过程中又有所改变、发展的一种墓葬民俗艺术品。

一)从陕北汉画像石流行的时间分析据有关记载,全国迄今发现年代最早的汉画像石,是山东沂水县鲍宅山出土的西汉昭帝元风元年(公元前80年)的“凤凰刻石”。

最迟的是山东沂南墓室出土的画像石,据多数考古学家推断,可能属于东汉晚期或三国、两晋时代。

全国各地画像石的起止年代亦大都在此期间内,其年代跨度有二个多世纪。

而陕北画像石的起止年代则较短。

陕北绥德与汉画像石同时出土了一些带有纪年的墓志条石,这些墓志条石文字虽然不多,但为确认这些墓葬及其文物的时代提供了可靠的依据。

从“永元二年(公元90年)”、“延平元年(106年)”、“永初元年(107)”到“永和四年(139年)”的字样可判定这些画像石出自东汉中期。

从这些纪年刻石看,年代最早的是东汉和帝永元二年(公元90年),最迟的是顺帝永和四年(公元139年),年代跨度近50年。

考古专家认为:“陕北在东汉和帝永元元年(公元89年)窦宪大破北匈奴之前,一直为汉朝与匈奴等少数民族争夺厮杀的战场,不具备画像石产生所需的安定优裕的精神土壤。

至顺帝永和五年(公元140年)羌人打扰西河、上郡,东汉政府被迫‘徙西河郡居离石,上郡居夏阳’,使陕北画像石墓赖以存在的短暂的安宁富足化为乌有。

从而决定了其存在的时间可能只限于公元89——140年前后”(《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社,1995年);1996年—1999年,考古学家在对陕北神大大保当汉城址的试掘与墓葬的考古中,通过分析该城遗址的形制、出土器物与画像石后又认为:“大保当汉城址虽没有进行大规模的考古发掘,但调查与试掘的材料已经足以将其存在的时间定在东汉初期到东汉中期偏晚之间,通过与周围地区尤其是无定河流域的画像石墓比较,大保当画像石墓的年代也可以定在这个范围”(《神木大保当——汉代城址与墓葬考古报告》科学出版社,2001年)。

其根据:1、大保当汉城址内采集的小口、细颈、瘦腹、肩部饰暗纹、近底部有直径1厘米圆孔的陶罐,与内蒙西沟畔匈奴12号墓出土的匈奴文化的典型器物——小口细颈瘦腹罐完全一致,内蒙西沟畔匈奴12号墓葬的年代相当于西汉晚期。

而且现该遗址内除了现代居民点外,几乎再未发现晚于汉代的遗存。

按异地同类遗物的类型学排比,陕北画像石应出现于东汉初期。

2、从大保当出土新莽时期五铢的型制看,接近洛阳烧沟汉墓的IT型,该币流通的时代为东汉中晚期,这证明了陕北画像石至少流行至东汉中晚期。

3、大保当出土的画像石与无定河流域的绥德、米脂等县出土的画像石在内容与艺术风格上没有多大区别。

如一些瑞兽神物门楣画像石和朱雀、铺首衔环门扉画像石内容都很相似,一些射猎和车马出行以及荆轲刺秦王等历史故事题材更是若合符节。

此外,大保当画像石用很宽的边饰、分格表达以及对画像细部用墨线勾勒加以色彩烘托的风格,也与无定河流域出土的东汉中期的画像石风格相同。

从以上陕北迄今出土的文物来看,汉画像石在陕北流行的时间大体在东汉初期至东汉中期偏晚之间,可见这里不是汉画像石的最早产地,从时间顺序上排除了它的原生可能性。

二)从陕北汉化画像石的成熟雕刻技法与独特手法分析汉画像石的造型手法经过了由“阴雕”、“阳雕”以及后来才出现的“刻绘”这样一个发展演变过程。

而陕北出土的画像石却不见山东、河南画像石雕刻初级阶段的阴线刻,而是一反事物的发展由原始到先进、由简单到繁复的一般规律,显示出了一种成熟的雕刻技法,即采用阳刻减地、阳刻加阴线、阴刻、阳刻加墨线4种手法将浮雕与线描糅合于一体,把内容表现的淋漓尽致。

另外,陕北画像石上的边框图案有云纹、如意纹、枝叶纹,中间加有瑞草嘉禾、珍禽异兽,有种浓重的装饰感。

陕北画像石还采用波线式、散点式、斜线式的构图法,使图案均匀,线条流畅,连当代的美术家也莫不为之惊叹。

这种成熟的雕刻技法又从另一侧面排除了汉画像石在陕北的原生可能性,为它作为一种移民带入的文化提供了又一证据。

三)从陕北汉化画像石产生的社会背景分析汉代,陕北作为西北边疆,有大量朝廷所派的戌守将士,还有数次大规模的移民实边。

而且一段时期陕北的居民又是以中原来的移民为主,这势必会带入内地先进的农业、手工业生产技术和一些文化信息,以中原文化为主体的移民文化也必然会对陕北的民风习俗及艺术文化产生一定的影响。

汉画像石这种民俗文化也必然会在陕北流行并在与当地的文化融合中,跨越了山东画像石只刻无绘的初级阶段,形成了一种减地平雕与墨线绘画的双重表现形式。

从这种具有陕北独特雕刻特点的画像石与山东、河南等地的画像石进行比较后,我们从图案方面的一些相同性,可看出它们之间一定的渊源承继关系。

陕北汉画化像石中有中原画像石影响的影子,可能是借鉴了外地工匠的技艺,或是外来工匠或其弟子参与所为均是有可能的。

此说若是成立,前边提到的陕北汉画像石自开始就表现出的成熟雕刻技艺也就不难理解了。

上述几点初步证明汉画像石非陕北原生,当然,此观点还需找出更充分的证据证明之。

此外,这一艺术形式经过工匠们据当地的风俗和审美加以改进和绘制后,还形成了一些独特的内容。

二陕北汉画像石的特殊内容陕北汉画像石与其它地区画像石比较,在反映墓主生活、神话幻想、历史故事、反映人类的智慧和勇敢、宣扬封建的仁义道德、描绘祥瑞等内容方面都是相同的。

但由于陕北当时自然环境开发未久的社会背景和榆林历史上与北方少数游牧民族的关系往来密切这些缘由,陕北汉画像石有其各自的特点,其中农耕、畜牧、狩猎的内容占有很大比重,而神话题材则较为简单、历史题材只有数例。

陕北汉画像石的独特内容表现在:一)有表现匈奴等游牧民族生活内容的题材神木大保当画像石中的“驯象图”、“牵驼图”中,有头戴胡帽、身着异服的人,明显为北方少数民族形象。

这是“匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下”,匈、汉各民族人民和睦共处的又一见证,也是东汉初年南匈奴附汉后,该地区出现的汉画像石在短时期内形成自己的风格并得到迅速发展所需的安定优裕的社会环境和精神土壤的一个历史图画记载。

二)有反映漠北才可能有的野骆驼及狩猎场面绥德延家岔出土一狩猎图案的画像石,所绘被围猎的对象是一只在漠北才有可能作为猎物的野骆驼。

除此外,表现狩猎场面是陕北汉画像石中富有特色和极为广泛的一种题材。

米脂出土的“牛君狩猎图”里,出现了18个猎手,这是其它地区的汉画像石无可比拟的。

陕北画像石中狩猎题材突出的主要原因,一是边郡驻兵的军事需要。

《汉书地理志》:“安定、北地、上郡、西河,迫近戎狄,修习战备,高尚气力,以射猎为先”是对此的最好诠释。

另一是受匈奴“宽则随畜田猎禽兽为业,急则人习战攻以侵伐”生活习俗的影响。

陕北汉画像石真实记录了该地区这一历史时期的特点。

三)有反映陕北高原田园生活及草原生活的题材陕北汉画像石中,表现农业、牧业生产、生活等田园情趣的图案,在全国各类画像石中独具特性。

如:绥德城郊出土的王得元墓室门楣和门侧石,有表现农田耕作、秋禾成熟、丰收在望、家禽遍地这些农村生活的场景,也有牛羊成群、放牧狩猎的草原生活场面。

这种特有的草原文化与农耕文化内容题材,符合该地区农耕文化与游牧文化边缘地带的风土人情及特殊风格。

由上可见,陕北汉画像石除了具有表现神仙天国的浪漫主义色彩以外,还是一幅幅反映汉代陕北社会风貌和民众生活习俗的现实主义杰作,具有很高的艺术价值和研究价值。

三、陕北汉画像石的文化价值一)陕北汉画像石为界定汉画像石的学科范畴提供了一批力证由于各地出土的汉画像石多运用减地平雕法(浅浮雕)雕刻而成,凸凹面不太明显,所以人们将其称为“石刻画”或“画像石”。

一些美术理论工作者也顾名思义,将其纳入了平面绘画。

但中国历史学家兼艺术史家阎文儒教授在《关于石窟艺术和它在中国艺术史上的地位》一文(《新建设》月刊1954年7期)中对此提出了异议,认为:人们将其视为平面绘画性质,不列入雕塑范畴,也许与旧时代士大夫重绘画轻雕刻的思想意识有关,实际上画像石应属于雕刻范畴。

“山东、河南、四川、山西各地出土的石刻画,虽刻法不一,但在总体上不外‘阴刻法’,和‘减地法’,我们还不能说它是真正的浮雕而只说是浮雕的先驱,因而属于中国早期的雕刻”。

王子云教授在他的《中国雕塑艺术史》(1988年人民美术出版社)一书中亦赞同此观点。

对汉画像石学科范畴的科学界定期待着汉画像石考古工作的新进展。

1995年,陕西博物馆与陕西省文管会汇集陕北汉画像石115块出版的《陕北汉代画像石》中,记录陕北发现了一种罕见的用朱绿褚白等色点彩图染的画像石。

2001年陕西省考古研究所和榆林市文物管理委员会在神木大保当汉代城址与墓葬考古过程中,对大保当A类平面阳刻表现技法(即物象以外减地,物象细部不用刀刻,而用墨线勾勒)画像石的发现和确认以及该地大部分出土画像石上都涂有鲜艳色彩的状况,不仅改变了人们对陕北汉画像石的传统认识,而且为全面认识中国汉画像石的艺术全貌提供了不可多得的实物资料。