汉画像石解说词

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

说石之五汉画像石画像石对于非考古人士来说是一个相对陌生的词,了解的可能也不会太多。

所谓画像石是汉代地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。

所属建筑,绝大多数为丧葬礼制性建筑,因此,本质上汉画像石是一种祭祀性丧葬艺术。

画像石是汉代人对宗教、神话、生活的理解,用画的方式雕刻在石头上的一种艺术形式,它不仅是汉代以前中国古典美术艺术发展的颠峰,而且对汉代以后的美术艺术也产生了深远的影响,在中国美术史上占有承前启后的重要地位。

通俗地话,汉画像石是汉代人雕刻在墓室、祠堂四壁的装饰石刻壁画。

它在内容上包括神话传说、典章制度、风土人情等各个方面。

在艺术形式上它上承战国绘画古朴之风,下开魏晋风度艺术之先河,奠定了中国画的基本法规和规范。

汉画像石同商周的青铜器、南北朝的石窟艺术、唐诗、宋词一样,各领风骚数百年,成为我国文化艺术中的杰出代表和文化艺术瑰宝。

根据现有资料,汉代画像石应萌发于西汉,东汉画像石艺术更为蓬勃地发展起来,分布极为广泛,依其主要分布可以分为四大区域,排在前面的是山东和苏北地区;其次为河南地区,再是四川地区,第四陕北晋西地区,除这四个地区之外,此外在北京、河北、浙江等地也有零星发现。

离石汉画像石。

离石位于山东的吕梁地区,是中国汉画像石的主要分布区域之一,离石汉画像石大致可分为两类:一类是天上的神仙世界,描写的是墓主人死后祈求步入的仙境;一类是人间的现实图景,描写的是墓主人生前的享乐生活。

离石汉画像石为砂质页岩,质较软,呈灰绿色,红褐色。

系削凿磨制成石材后,由画工用墨线勾勒出物像,再由石匠阴刻其轮廓并剔地平铲,成为浅浮雕作品。

画像中细部不作阴线镌刻,留有隐约可辨的原有墨迹。

其画像构图疏朗,刻画凝重醒目,形象洗练质朴。

且剔地平铲极浅,故拓片效果宛如剪影,又衬凿地,得成古拙深沉的艺术风格。

离石汉画像石可与洛阳汉墓中砖上的彩色人物,大连劳城子汉墓中人物壁画,以及朝鲜平壤附近一些汉墓中各种漆器上的人物画有同样的艺术、历史价值。

沉雄博大,奇伟瑰丽——汉画像石上的历史沉雄博大,奇伟瑰丽——汉画像石上的历史2015-10-28齐物论沉雄博大、奇伟瑰丽——汉画像石上的历史两汉承秦天下一统,农业、工商得以发展,意识文化渐一于儒家,所谓华夏始趋型定。

然上接远古,雄奇瑰丽之想象与天人观仍见于石像。

汉石刻,或神话传说、乐舞百戏,或角抵斗兽、六博投壶,或车骑出行、游猎宴饮,或祥瑞驱邪、灵魂升仙,更兼斗鸡走狗、农耕渔作,生活与自然,写实与历史,无不包罗。

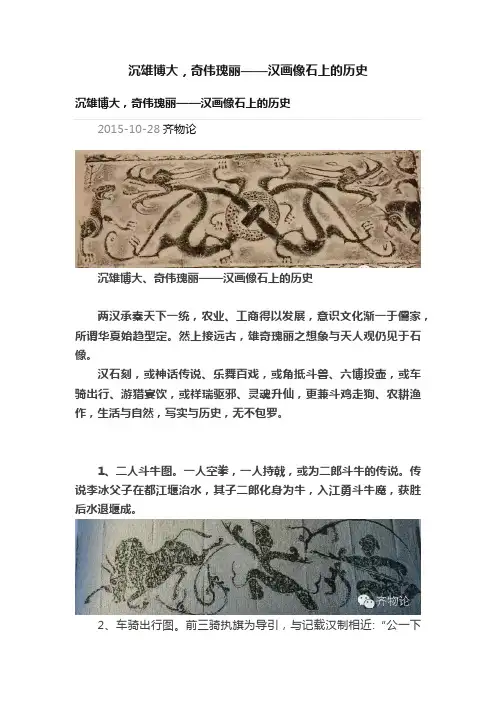

1、二人斗牛图。

一人空拳,一人持戟,或为二郎斗牛的传说。

传说李冰父子在都江堰治水,其子二郎化身为牛,入江勇斗牛魔,获胜后水退堰成。

2、车骑出行图。

前三骑执旗为导引,与记载汉制相近:“公一下至二千石,骑吏四人,二千石至三百石县长,二人,皆带剑,执戟为前列。

”,可见出游人的级别不低,怎么也是正部级领导吧。

领导的车队奔驰放逸,轻快矫捷,如驰骋春风。

(局部一)(局部二)3、嫦娥奔月。

月中蟾蜍,清晰可辨,九星环列,云气飞绕。

嫦娥为后羿之妻,高髻广袖,身前倾而正向月飞腾。

汉代嫦娥,可惜人首蛇身,嫦娥早期形象看来还不那么动人。

4、河伯出行图。

这幅图想象奇伟不羁,画面紧凑精美,河伯巡游银河天界,四条大鱼驾车,车上高张华盖,御者双手挽缰,河伯则端坐车中;车驾左右各有一大鱼护卫导引,前有神人持盾操刀,为河伯开道,后有神卫,荷戟骑鱼以殿后。

周遭还有云气环护,并有三星在天。

河伯威武。

5、鱼雁同飞。

连乌龟也一起上天,列队飞行了。

6、伏羲女娲交尾图。

伏羲女娲斗是人首蛇尾,手持华盖而尾部相交,正意为阴阳和谐,子孙繁衍昌盛。

华夏民族就这么来的?图一:女娲伏羲交尾图二:女娲,中国最早的大美女。

7、熊戏虎象人斗兕。

熊虎相戏,象人斗兕,兽物野气,人无惧色。

汉代宫廷驯兽为乐当是流行项目。

图一:熊戏虎象人斗兕局部图二:刺虎斗熊图三:羽人戏龙。

左一人为方士,指挥羽人驯龙,羽人手拿灵芝,龙为双头。

图四:驯兽图。

一武士赤手空拳置身虎熊之中。

汉画像石的小故事

汉画像石是一种古代文化遗产,它们是由汉代雕刻师傅用石料制作而成的。

这些石头通常被用来雕刻人物、动物、建筑和其他场景。

在汉代,画像石被广泛地用于墓葬和祭祀场合。

这些石头被认为可以帮助死者在来世中保持幸福和安宁。

此外,它们还被用作礼物和交易的货币。

汉画像石的雕刻技巧非常高超。

雕刻师傅们通常使用凿子和锤子来刻出精细的细节。

他们也使用颜料来添加颜色和细节来增强画像的视觉效果。

尽管许多汉画像石已经毁坏或失踪,但仍然有很多珍贵的作品得以保存下来。

这些石头的历史和文化背景与中国古代历史密不可分,是珍贵的文化遗产。

- 1 -。

博物馆汉代画像石介绍《博物馆汉代画像石介绍》嘿,朋友们!今天我想带你们走进博物馆,去瞧瞧那些超级有趣的汉代画像石。

这汉代画像石啊,就像是一扇扇通往两千多年前汉代生活的小窗户,每一块石头都藏着好多故事呢。

我第一次见到汉代画像石是在一个阳光正好的周末。

我走进那间博物馆的展厅,光线有点暗暗的,就像是故意要营造出一种神秘的氛围。

我眼睛扫过去,就被那些石头吸引住了。

它们看起来普普通通的石头啊,可是上面刻着的东西可不得了。

你看,这汉代画像石上刻的人物,一个个都特别生动。

就说这个正在跳舞的人吧,他的衣袖长长的,像鸟儿的翅膀一样展开着。

我仔细盯着看,感觉他好像真的就在我面前跳舞似的。

他的身体扭成一种很优美的姿势,像是在随风飘动。

我就想啊,两千多年前的人,跳舞的时候是不是也是这么开心呢?而且旁边还有人在吹奏乐器呢,有个像笛子一样的东西,那吹笛子的人腮帮子鼓鼓的,眼睛眯着,特别投入。

我在那儿看了半天,就好像能听到那悠扬的笛声在展厅里回荡。

汉代画像石上刻画的可不止是人跳舞和奏乐这么简单。

还有很多反映当时人们生活的场景呢。

比如说耕种的画面,一头老黄牛在前面慢慢地走着,后面跟着一个农夫。

那农夫戴着个草帽,弯着腰,手里还拿着个锄头。

我看这画面的时候就想起来我小时候在农村看到的场景,那时候的老农也是这样辛勤地在地里劳作着。

不过那时候的工具肯定没有现在先进,所以汉代的农夫肯定更加辛苦。

我盯着这个画面,就好像能看到那片汉代的农田,阳光洒在土地上,农夫额头上的汗珠一颗一颗地掉下来。

还有啊,这画像石上还刻着一些神话故事。

有一个刻的是后羿射日。

后羿站在那里,拉着弓,箭头对着天上的太阳。

天上的太阳啊,被刻画得特别圆,周围还有火焰的形状。

我就想,这古人的想象力可真丰富。

那时候他们没有现代的科学知识,看到天上的太阳,就创造出了这样一个英雄去射日的故事。

我站在那儿,眼睛都舍不得离开,想象着后羿当时的英勇模样,他肯定特别高大威猛,充满了力量。

再看看那些画像石的雕刻手法,那也是相当厉害的。

汉代画像石是我国古代石刻艺术的一朵奇葩,它是一种石刻绘画,也是石质装饰画,它同商周的青铜器、南北朝的石窟艺术一样,各领风骚数百年。

一汉代画像石通常装饰在用砖石砌筑的墓室、祠堂、石阙等墓葬建筑上,或刻在石碑、石棺崖墓石壁上。

画像石墓是以石雕画像石为装饰材料,砖石混合结构的,它既是随葬艺术装饰品,又是具有实际使用价值的建筑材料,由于制作工艺特殊,它不同于圆雕、高浮雕,又有别于碑文阴刻、岩画雕凿,汉代画像石形同剪影,即平面雕刻。

汉代画像石是汉武帝刘彻执政后期出现的一种新的艺术形式,距今已有两千年的历史。

根据有题记汉画像石提供的材料,画像石先于画像石墓,一度为贵族、地主阶级纪念建筑上的石雕艺术装饰品,殁后才以画像石为冥具。

画像石墓实际是仿官宅府邸建筑的产物,是汉代封建统治者运用绘画点缀政教思想在丧葬制度上的集中体现。

汉画像石墓在我国汉代最为流行,并且形成高潮。

画像石墓兴于东汉初年,盛行于恒、灵二帝执政期间,亡于汉末。

汉画像石具有直观形象的特点,它用绘画注释历史,是揭开两汉文化艺术的一把金钥匙。

二吕梁的汉画像石全部出于墓葬,同时吕梁也是山西唯一吕梁汉代画像石墓主要分布以离石马茂庄为中心方圆百柳林县的杨家坪、方山县的吕梁汉画像石墓流行时间较集中,为东汉晚期至恒帝、灵帝间的遗存。

目前已发现准确纪年的汉画像石墓有:东汉和平元年(150年)、延熙四年(161年)、建宁四年(171年)、熹平四年(175年),共计四座,出土汉画像石近三百余块。

吕梁汉代画像石全部为砖石结构,形状有正方形、凸字形、十字形、丁字形、长方形等。

墓葬前室多为穹隆顶,耳室较小,多为长方形、券顶形。

墓葬分单室墓、双室墓、三室墓、四室墓。

单室墓一般长在4米左右,宽一般在3米左右,由墓道、墓门、甬道、墓室组成,画像石主要集中在墓门口,一般为5块,即门楣石1块、门扉石2块、门框石2块。

门扉石后还附一长条石,两侧各凿一凹缺,并与门槛石上的舀窝相对应,以便安放上下门驱,使门扉石得以向内开启。

汉代画像石前言

汉代画像石

前言

汉画像石是汉代人雕刻在墓室、祠堂、石阙上的装饰石刻壁画,是以刀在石上雕刻的作品,两汉时期极为兴盛,汉末至三国时期,逐渐消失。

究其原因,实与当时厚葬风气有密切关系,葬品丰富,墓葬中的墓室结构宏大。

装饰在上面的画像石自然也是宏伟的。

关中民俗艺术博物院藏了有一批汉代画像石,其石质为青灰色、石灰岩,质地坚硬而脆。

内容和题材丰富,它是受哲学、宗教、伦理观念、阶级利益等影响,表现了当时社会现象的各个方面,有封建礼教的历史故事,上层贵族“业绩”、生活方式,表现了宗教迷信和神话故事,描绘劳动生产与生活的场面等等。

雕刻艺术特征明显,它是采用中国优秀的传统技法剔底雕出轮廓,然后用线条刻画。

其线条转折多变、准确、流畅、挺拔、劲利,画面奔放活泼、粗犷深厚、简拙朴质,达到较高的艺术效果。

它是以写实的手法表现,真实生动,人物的表现抓住对象的比例、动态。

从大处着眼,把人物形象的刻画与情节气氛的渲染相结合,以弥补造型能力不高的弱点,使表现力发挥到最大程度,明确地突出主题。

例如出行图,车马成行,前呼后拥,气氛浓烈又没有强调具体人物形象,表现贵族的威仪,乐舞与杂技表演的场景也是如此。

画面的结构常常把许多不同情节画面放置在一起,还把不同时间和不同空间的情节表现在一个场面内,不受局限,突出主题思想,达到生动活泼,内容与形式统一。

从雕刻的画像石看,艺术匠人具有丰富的生活经验,熟悉社会面貌与各层次人物的思想感情,以高度的表现技巧,准确地雕刻出形体,生动地刻画出精神,富有时代气息和无限的生命力,虽然经过两千年历史,它的艺术光芒仍在闪耀。

1。

徐州汉画像石导游词徐州汉画像石位于江苏省徐州市泉山区山间的草王坟村,是中国历史上最大的汉代石雕艺术珍品之一。

这些画像石分布在泉山东南麓的风景名胜区,展示了汉代的文化艺术风貌,被誉为“汉画之冠”。

下面让我们一起来探索徐州汉画像石的魅力吧!徐州汉画像石是中国雕刻艺术的精品,共有170多座。

这些画像石记载了当时社会生活、军事活动、宗教信仰等内容,为研究汉代社会与文化提供了宝贵的资料。

这些画像石形态各异,有的是坐姿、站姿或战斗姿势,有的是男性、女性或动物形象,给人以丰富多样的感受。

这些画像石充满了汉代的生命力和艺术魅力。

它们以细腻、准确的雕刻技法塑造了立体感,画面栩栩如生,给人一种强烈的视觉冲击。

人物形象栩栩如生,神态各异,让人不禁为之赞叹。

画像石的细节处理十分精细,如服饰、发髻、表情等都表现得栩栩如生,给人以强烈的艺术享受。

徐州汉画像石所表现的内容丰富多样,充满了生活的真实和传统文化的韵味。

有的画像石描绘了农耕场景,展示了汉代人民的劳动和生活场景。

有的画像石再现了战争场景,生动地展示了当时的战争形势和武士的英勇形象。

还有的画像石表现了山水风光和动物形象,展示了自然界的美丽和动物的灵动。

徐州汉画像石还体现了汉代人民的宗教信仰和精神追求。

在一些画像石中,我们可以看到人们对神灵的崇拜和供奉,展示了汉代人民虔诚的宗教信仰。

有的画像石描绘了神话故事和传说,展示了汉代人民对神话和传说的热爱。

这些画像石不仅反映了汉代文化的特点,也展示了中国传统文化的魅力。

徐州汉画像石所处的环境优美,自然风光迷人。

画像石位于山间,四周群山环绕,绿树成荫,环境清幽宜人。

在这里,你可以一边欣赏画像石的艺术之美,一边感受大自然的宁静和祥和。

徐州汉画像石与自然环境融为一体,给人一种亲近自然、放松身心的感觉。

徐州汉画像石不仅是中国历史文化的瑰宝,也是一座文化名片。

它承载着丰富的历史和文化内涵,是中华文化的瑰宝之一。

这里每年吸引着大量的游客前来游览,欣赏这些珍贵的历史之美。

概括汉画像石的艺术特色汉画像石是中国古代艺术宝库中的一颗明珠,其独特的艺术特色体现了汉代艺术的风采。

汉画像石的艺术特色可归纳为以下几个方面。

首先,汉画像石具有极高的艺术价值。

它们是由熟练的工匠们以极大的技术精湛度雕刻而成,呈现出精细的线条和周密的构图。

每一件汉画像石都独一无二,艺术品质精湛,生动地展现了古人的儿女情长、神话传说、宗教信仰、历史场景等。

其次,汉画像石以其强烈的表现力而著称。

汉代艺术在继承了先秦艺术的基础上,加入了更多的戏剧性和情感表达。

画像石通过雕刻细腻的表情和姿势,将人物的个性与情感生动地表现出来。

人物形象栩栩如生,让人们仿佛可以看到他们在说话、动作,感受到他们的喜怒哀乐。

再次,汉画像石在构图上追求平衡和谐。

画像石的构图精巧而谐调,注重人物的层次和空间的分配。

画像石通常采用对称、轴线、曲线等构图原则,为观者呈现出一幅和谐而美好的画面。

这种构图风格富有秩序感,给人以平和、稳定的感觉。

此外,汉画像石还以其细腻的雕工和丰富的细节而受到广泛赞赏。

工艺匠师们精心雕刻出汉画像石上的细节,如人物的服饰、头饰、饰物等。

他们极力追求细节的真实和完美,赋予了画像石以更高的艺术价值。

最后,汉画像石还承载了丰富的历史和文化内涵。

它们记录了汉代社会、政治、生活、宗教、文学等方面的丰富信息,是研究古代艺术和社会历史的宝贵资料。

通过欣赏汉画像石,人们可以深入了解古人的思想、审美观念、生活习俗等,对于我们学习和传承中国传统文化具有重要的启示意义。

综上所述,汉画像石以其高度的艺术价值、强烈的表现力、构图的平衡和谐、细腻的雕工和丰富的细节,以及承载的历史和文化内涵等方面的特色,成为了中国艺术史上的瑰宝。

在欣赏与研究汉画像石的过程中,我们能更好地理解和传承古代艺术的精髓,进一步丰富和发展中国的艺术文化。

徐州汉画像石导游词(精选17篇)徐州汉画像石篇1徐州汉画像石馆位于风景秀丽的云龙山、云龙湖之间。

徐州是中国两汉文化的发祥地,汉画像石的集中出土地。

汉画像石是中国文化宝库中的瑰宝,徐州汉画像石艺术馆是陈列、征集、研究汉画像石专题性博物馆,馆藏汉画像石1400余块。

20xx国家发改委批准利用国债资金建设汉画像石新馆。

徐州汉画像石新馆和老馆比邻,占地面积10000万平方米,建筑面积5400平方米,由中国工程院院士、清华大学建筑设计研究院关肇业教授主持设计。

建筑依山就势,由气势庞大的主入口平台、序厅、室内天井、主展厅、临时展厅等部分组成,建筑风格古朴庄重、粗犷雄浑,仿汉代建筑风格的汉阙作为建筑语言符号,蕴含着时空的神秘;强调绿化效果,建筑掩映在云龙山郁郁葱葱的树木中。

内部设计三处采用大面积的玻璃幕墙,使得建筑与山体浑然一体,形成了“建筑形式追求与山体的和谐;比例和装饰上强调徐州两汉文化雄浑的神韵和意境;细部以简化的不完整汉阙的形象同老馆呼应”的个性风格。

建成后的新馆陈列面积2500平米,陈列展出汉画像石400余块。

新馆内部设施完善,有中央空调、直升电梯、学术报告厅、视频放映厅、数字监控等现代化设备,展品布置新颖,采用立体摆放、墓室复原,灯饰照明等手段,烘托汉画像石恢弘的气势。

新馆陈列的主题为“大汉王朝——石上史诗”,有“神道天路、祠堂敬祖、天工神韵、汉石春秋、千秋地宫、碑刻题记”六大部分,用馆藏精品画像石,解读汉文化中所包含的魅力,诠释两汉文化的灵魂。

文物按照科学分类,由12个小单元展现汉代社会衣、食、住、行、征战比武、乐舞百戏、神话故事等社会百态,再现一个大气磅礴的时代,整个展览充溢着恢弘的史诗气氛。

新馆同时展出的还有“汉石墨韵——全国汉画像石精品拓片”,展出山东、河南、陕北、四川等地的画像石拓片100余幅。

以全国最有代表性的画像石拓片,支撑“大汉王朝——石上史诗”这一主题。

新馆展出的画像石主要是1990年以后新收藏的文物精品,老馆仍然保留原来的风格,新、老馆有机结合,珠联壁合,共计展出画像石600余块,是全国最大的汉画像石专题博物馆。

汉代画像石故事简介

汉代画像石是中国古代艺术中的珍贵遗产。

汉代,是中国历史上的一个重要时期,从公元前202年到公元220年,这个时期的艺术创作成就丰富多彩。

画像石是汉代艺术中的一种独特形式,它以精美的雕刻和栩栩如生的形象闻名。

汉代画像石通常是长方形的,表面光滑平整。

雕刻在上面的图像栩栩如生,以石雕形式展现了当时人物的风貌和生活场景。

这些石雕通常描绘了皇帝、官员、士兵和平民等各种社会角色,给人们提供了解当时社会风貌的宝贵资料。

通过汉代画像石,我们可以了解到当时社会的经济状况和生活习俗。

比如,一块画像石可以展现出农民田间劳作的情景,描绘农民们辛勤耕作的场景,反映当时农业的繁荣。

同时,画像石也可以展示出当时官员的形象和仪态,让人们对当时社会政治风貌有更为详细的了解。

除此之外,汉代画像石还融入了一些宗教和神话元素。

比如,一些画像石上雕刻了神仙、仙女、神兽等形象,反映了汉代人对神秘力量和超自然存在的信仰。

这些图像不仅展示了汉代人的审美追求,也给后世留下了重要的艺术遗产。

总的来说,汉代画像石以其精湛的工艺和丰富的内容,成为了中国古代艺术中的瑰宝。

通过欣赏和研究这些画像石,我们可以更好地了解汉代社会的方方面面,感受古代文明的博大精深。

徐州汉画像石导游词文档3篇Guide words of Han Dynasty stone carvings in Xuzhou编订:JinTai College徐州汉画像石导游词文档3篇前言:导游词是导游人员引导游客观光游览时的讲解词,是导游员同游客交流思想,向游客传播文化知识的工具,也是应用写作研究的文体之一。

本文档根据导游词内容要求和针对旅游地点是江苏的特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:徐州汉画像石导游词文档2、篇章2:徐州汉画像石导游词文档3、篇章3:徐州汉画像石导游词文档徐州是中国汉画像石集中出土地,徐州的汉画像石与南京的六朝石刻、苏州的明清园林并称为"江苏三宝"。

下面是小泰为大家整理的徐州汉画像石导游词,欢迎参考!篇章1:徐州汉画像石导游词文档徐州汉画像石艺术馆位于云龙湖东岸,分南馆和北馆两个馆。

南馆是新馆,靠近云龙山索道下站,具有现代化的外观;北馆是旧馆,外观仿唐宋建筑。

汉画像石是汉代地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上的画像石刻,南馆和北馆中展出了数百件汉画像石,刻画手法古朴浑厚,内容涉及神话传说、历史故事、现实生活等方方面面,一定会让人文爱好者大呼“过瘾”。

北馆(旧馆)展出的主要是清代末年至1989年的汉画像石,这些汉画像石镶嵌在长廊和7个展室内。

其中第一展室的炎、黄帝升仙图,第二展室内目前发现的汉画像石中时代最早的西王母图象,第三展室的纺织图,第四展室的迎宾宴饮图,第五展室的泗水捞鼎图,第七展室内在历史课本上出现过的牛耕图等,都是不容错过的精品。

南馆(新馆)展出的是1920xx年后新收藏的汉画像石,分六大部分。

“神道天路”展出的是陵墓神道两边的石刻,“承天敬祖”展出祠堂石刻,“天工神韵”指具有艺术性、构图上有创意的汉画像石,“汉石春秋”展出的汉画像石内容再现了汉代社会生活的各个方面,“千秋地宫”展出的是墓地里的石刻,“碑刻题记”展出的是徐州出土的汉代刻字石碑。

榆林汉画像石解说词各位领导、各位来宾:大家好!欢迎参观榆林市汉画像石博物馆,我是讲解员###。

榆林市汉画像石博物馆于2008年6月14日正式改建完成并对外开放,陈列面积1619平方米。

现在走进的是展览的第一部分:序厅。

我们借古人“天圆地方”之意,将古代四大吉祥方位神镶嵌于顶部,南朱雀、北玄武、东青龙、西白虎。

汉代有“青龙白虎辟不祥,朱雀玄武顺阴阳”之说。

我身后再现的是汉画像石刻——石头上的史诗。

我们把题材广泛、内容丰富的陕北汉画像石浓缩在此浮雕上,它们有田里牛耕收割的农牧文化、雕刻绘画文化、蒙古包内举杯畅饮图、击鼓响钟的乐舞图、阁楼内宴飨宾客图、车骑出行狩猎图、人类始祖伏羲女娲的神话故事、灵禽瑞兽、高门望阙、世俗生活的拥彗吏,生动再现了汉代社会的物质文化和精神文化的状况。

这是:《东汉并州刺史部地图》。

秦汉时期,今陕北榆林和山西吕梁地区、内蒙古自治区中南部部分地区分别是上郡和西河郡的辖地。

而陕北画像石就出土在图中的蓝色部分。

旁边是:《榆林汉代画像石分布图》。

从出土的数量来看,我们发现以绥德为最、米脂其次。

神木、榆阳、靖边等地也有发现。

在扩大其出土范围,从《全国汉代画像石分布图》来看,我国出土汉画像石室墓分为五个区域,陕北属于第三区,第一、二区的山东、河南两省居多;陕西、安徽、江苏、湖北四省的西北部,山西省的西部,四川省的南部也有发现。

我们在对画像石的出土和分布了解之后,就来到了展览的第二个部分:挪移复原米脂官庄二号汉墓。

在这里我们就能清楚地看到汉画像石就出土于这样的古墓葬当中。

此座汉墓于2005年4月,在榆林米脂银州镇官庄村村民在修建宅基时发现的,后经勘探、科学发掘出同类墓葬三座,此为其中一座,所以称它为——二号汉墓。

墓葬由墓道、封门、墓门、甬道、前室、后室和左右耳室组成,前室及左右耳室放置陪葬贡品,后室放置棺椁。

墓室内的随葬品被盗贼几乎洗劫一空,只出土少量的车马器、铁器、漆器、钱币等。

墓室内有少许人骨,不辨身份,在后室发现完整的羊骨和鹿骨。

画像石名词解释中国美术史画像石是中国美术史上一种独特而重要的艺术形式。

画像石主要是指汉代地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。

它的产生与当时的社会背景有着千丝万缕的联系。

汉代国力强盛,经济繁荣,厚葬之风盛行。

人们相信死后灵魂不灭,所以会在墓葬相关的建筑上花费大量心思,画像石也就应运而生。

从艺术风格上来看,画像石有着鲜明的特点。

它的雕刻技法多样,有阴线刻、凹面刻、减地平面阴刻、浅浮雕等。

阴线刻是用阴刻线条来描绘形象,线条流畅自如,就像绘画中的白描一样,简洁而生动地勾勒出人物、动物或者场景的轮廓。

凹面刻则是将形象部分刻成凹入的形状,使画面具有一定的立体感。

减地平面阴刻是把形象以外的部分减去一层,让形象在平面上凸显出来,这种技法使得画面层次分明。

浅浮雕则更加立体,能让画面中的形象仿佛要从石头上跃出一般。

画像石的内容简直就是汉代社会的一个大百科全书。

其中有神话传说,像西王母的故事常常出现。

西王母端坐在画面中央,周围环绕着各种瑞兽、仙人,这反映了当时人们对神仙世界的向往和想象。

还有历史故事,例如荆轲刺秦王,画面中紧张的气氛、人物的动态都被刻画得淋漓尽致,从这里可以看出汉代人对历史的尊重与评判。

此外,画像石中还有大量反映日常生活的场景,像耕种、收获、宴饮、乐舞等。

耕种的画面里,农夫辛勤劳作,牛奋力拉犁,展现出当时农业生产的状况;宴饮的画面中,人们围坐在一起,有酒有肉,还有乐舞表演,这体现了汉代社会的社交生活和享乐氛围。

在构图方面,画像石也极具特色。

它常常采用分层分格的构图方式,不同的层次和格子里描绘不同的内容,这些内容既相互独立又相互关联,形成一个有机的整体。

有时候也会采用满幅式构图,画面中充满了各种形象,虽然看起来满满当当,但却繁而不乱,充满了生机与活力。

画像石在中国美术史上的意义不可低估。

它是汉代美术发展的重要见证,将绘画、雕刻等艺术形式完美地结合在一起。

它为后世研究汉代的社会、文化、思想、民俗等提供了丰富的实物资料,就像一个时光的宝盒,打开就能看到两千多年前汉代社会的方方面面。

武梁祠汉画像石的题材内容

一、武梁祠汉画像石的题材内容

武梁祠汉画像石的题材内容那可真是丰富多彩呀,超级有趣呢。

1. 神话传说题材

伏羲女娲是很常见的题材哦。

伏羲女娲在画像石里常常是人首蛇身的形象,他们是传说中的人类始祖呢。

他们手里还拿着规和矩,这就象征着他们为人类制定了规矩,开启了人类文明。

还有西王母。

西王母住在昆仑山上,在画像石里她的形象有时候是端坐在龙虎座上,周围还有很多仙人和瑞兽呢。

她掌管着不死之药,是人们心中的神仙,好多人都向往能到她那里求得长生不老。

2. 历史故事题材

忠臣义士的故事超多的。

像荆轲刺秦王这个故事就经常出现在画像石里。

画面里能看到荆轲拿着匕首追着秦王跑,秦王绕着柱子躲,那紧张的氛围在画像石上都能感受得到呢。

这展现了荆轲的英勇无畏,也反映出当时人们对这种忠义行为的敬重。

还有季札挂剑的故事。

季札出使的时候路过徐国,徐国国君很喜欢他的剑,但是季札当时没送给他。

等季札回来的时候,徐国国君已经去世了,季札就把剑挂在了徐国国君墓前的树上。

这个故事体现了季札的诚信守诺,在画像石上也是一种道德典范的呈现。

3. 生活场景题材

有很多描绘农耕劳作的画面。

能看到农夫在田里耕地,用的是那种很古老的农具,牛在前面拉着犁。

旁边可能还有妇女在送饭,一家人辛勤劳作的场景很温馨呢。

这反映了当时农业生产在人们生活中的重要地位。

还有宴饮的场景。

一群人围坐在桌子旁,桌子上摆满了美食,还有人在弹琴助兴。

大家喝酒聊天,看起来很是欢乐,这让我们能了解到当时人们的社交生活和饮食习惯。

离石汉画像石浅析离石画像石的内容丰富,主题鲜明,简洁明了,集绘画雕塑建筑于一体的艺术形式。

在题材、形式、内容、画面图饰特点有很高的艺术魅力与艺术价值。

标签:离石;汉画像石;画像内容;艺术价值画像石是汉代建筑,墓室以及碑刻上的石质装饰画,画像石墓是以石雕画像为装饰材料的砖石混合结构的墓。

该墓兴于西汉末期,盛行于东汉晚期,消亡于三国两晋,存世三四百年。

汉代是中国封建社会由巩固逐步走向兴盛的时期。

汉承秦制,以“举孝廉”作为内容涉猎政治,仅选官途径,于是出现不少以行孝而洁名者,“生不能致以爱敬,死以奢侈相高,虽无哀戚之心,而厚葬厚币者是称以为孝“(《盐铁论·散不足篇》)。

封建权贵借灵魂不灭,“作偶人以待尸柩,多藏食物,以歆精魂”(《后汉书·赵歧传》)和“谓死如生,礼也”的教规来约束百姓,为活着的人设计了一套整套隆重而复杂的礼仪制度和习俗,甚至不惜巨资仿造生前的住宅形式,用砖石营造大规模的画像石墓,厚葬之风日靡。

内容涉猎经济,文化,军事,宗教诸多方面,素有两汉百科全书之美誉。

又由于画像石具有直观形象的特点,用绘画注释历史,是揭开两汉艺术之谜的一把金钥匙。

从已出土有明确纪年的画像石披露,墓主多为官吏或鲁迅先生所言“古之阔人”。

吕梁是山西唯一的汉画像石出土地,也是目前全国汉画像石墓集中分布区域之一。

目前,吕梁现藏的汉画像石,主要出土地是在三川河流域以及离石马茂庄为中心的转走边区域。

马茂庄周边区域先后出土汉画像石近200块,而且吕梁汉画像石均出土于墓葬,时代属于东汉晚期汉恒帝,灵帝时期的作品。

马茂庄汉墓群遗址,2011年国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

汉画像的外在形式面貌可以认定为是集绘画与雕塑于一体,包括建筑在内的综合艺术形式。

离石汉画像石为砂质页岩,质较软,呈灰绿色,红褐色。

系削凿磨制成石材后,由画工用墨线勾勒出物像,再由石匠阴刻其轮廓并剔地平铲,到东汉晚期成为浅浮雕作品。

画像中细部不作阴线镌刻,留有隐约可辨的原有墨迹。

第二集:汉画像石之谜这里是汉文化的发祥地之一,已经发掘的五百多座汉墓里,出土了大量精美的画像石刻。

这里是中国第一个被命名的书画之乡。

为什么这里会有这么多的汉代画像石刻呢?书画风气之盛又是从哪里来的呢?请收看“走遍中国”——《汉画像石之谜》。

这里是位于安徽省宿州市萧县西面五公里的灵山。

2006年8月,萧县博物馆会同安徽省考古所对这里的一座古墓进行了抢救性发掘。

而就在不久前,这座古墓险些被盗墓贼盗掘,幸亏被当地农民及时发现,萧县博物馆的考古人员很快赶到了现场。

萧县博物馆的考古人员在盗洞的周围发现了散落着的铁锹、水桶、绳索等工具。

盗墓贼正是想利用这些工具,把古墓里淤积的夯土运到空地上然后实施盗掘。

由于灵山古墓处于萧县虎山汉墓群之中,因此考古人员推测灵山古墓很有可能是一座汉墓。

近年来,为配合连云港至霍尔果斯、合肥至徐州两条高速公路的建设,萧县文物部门在境内发现了大型汉墓群十处,发掘汉墓近五百多座,出土了大量珍贵的文物。

尤其是出土了一批堪称稀世瑰宝的汉代画像石刻,在中国考古界引起了不小的轰动。

画像石又叫石刻壁画,是中国最早的浮雕艺术。

萧县的汉代画像石刻开始于西汉晚期,兴盛于东汉,但随着东汉的灭亡,萧县的画像石刻也随之消失了。

近年来,随着考古的不断发现,人们不仅又看到了这些精美的汉代雕刻艺术,而且从这些珍贵的汉代画像石刻上,专家们发现了许多早已经失传了的汉代文化。

苏肇平,中国汉画学会会员,萧县博物馆馆长,多年来一直潜心于萧县汉画像石刻的发掘和研究工作,并著有《汉石刻艺术》一书。

这个威武强壮的武士手中拿着的兵器叫钩镶,是汉代主要的作战武器之一,但这种武器已经失传了近两千多年。

由于画像石刻数量之多、分布之广、雕刻之精美在国内都十分罕见,因此许多盗墓贼才将黑手伸向了这里的汉墓。

顺着盗墓贼留下的盗洞,萧县博物馆的考古人员对灵山古墓进行了考察。

他们发现,盗墓贼只是在墓室的上方凿开了一个圆形豁口,并没有真正进入到灵山古墓的墓室里。