水泥工艺技术培训课件(doc 57页)

- 格式:doc

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:62

水泥工艺技术培训课件(doc 57页)窑预分解系统的问题分析及改进措施摘要:我厂1号RSP窑经过6年多的运转,系统耐火材料呈现出不同程度的磨损、烧坏现象。

SB室下部掉砖,进而壳体烧损;SC室用风不良,导致边壁物料保护层不均衡,局部衬砖磨损严重;斜烟道及鹅颈管侧墙衬砖垮落,由于鹅颈管结构缺陷,经常结皮和堆料;MC室断面物料分布不均,物料稀相区炉壁烧损,直至筒体严重变形;因窑尾缩口处风速低,喷腾能力减弱而塌料;高温级旋风筒分离效率低,导致物料大量返回,内循环增加等。

本文依据热工标定结果,对该预分解系统出现的问题进行分析,并提出改进措施。

1 RSP窑系统工况分析热工标定主要参数对比见表1、表2,窑尾高温区工艺流程见图1。

表1 预热预分解系统温度变化℃表2 RSP炉的分解进程变化注:1997年数据为南京化工大学硅酸地方国营工程研究所的热工标定结果,SC 室出口指斜烟道出进口等同于鹅颈管出口。

图1 窑尾高温区工艺流程1.1 三次风温度及其对SC室工况的影响由表1可见,三次风温度和入炉生料温度分别只有600℃和671℃。

入炉生料温度低主要是由于C4锥体及下料管增开人孔门较多,外漏风量和散热损失增加引起的,通过加强管理,隔热堵漏后完全可以解决;三次风温度目前基本稳定在560~580℃,提高的余地很小。

其原因是:我厂采用单筒冷却机,经过多年的运转,内部装置所遭受的磨损和腐蚀不断加剧,而且增加了砌筑耐火砖的长度,熟料停留时间短(约为30min),出机熟料温度高(~290℃),使热效率本身就不高的单筒冷却机热回收率进一步降低(1997年热工标定结果为56.6%)。

三次风温度是影响分解率和燃尽率的重要因素。

较低的三次风温度导致炉内煤粉着火速度减慢,形成滞后燃烧,特别是SC室内煤粉是在纯助燃空气中燃烧,助燃空气的温度在很大程度上决定了煤粉燃尽率,三次风温度低,即使分解炉多加煤,SC室内温度也不会高,反而会加剧煤粉滞后燃烧。

水泥生产工艺培训讲义1. 水泥的生产流程水泥的生产主要包括原料准备、熟料制备、水泥磨制和水泥包装四个步骤。

在原料准备阶段,需要使用石灰石、黏土、铁矿石等原料,并经过破碎、混合等工艺处理。

在熟料制备阶段,原料混合后通过回转窑煅烧,产生水泥熟料。

水泥磨制阶段,熟料与适量石膏按比例混合,并经过水泥磨研磨成水泥。

最后是水泥包装阶段,将水泥装入袋子或者罐装以备出售。

2. 原料选择与处理水泥的品质受原料品质的影响很大,所以必须选用质量好,化学成分稳定的原料。

在原料处理过程中,要做到原料的粉碎、混合均匀,并严格控制原料的配比,以保证生产水泥的品质。

3. 窑炉操作窑炉的操作直接关系到水泥的品质和生产效率。

在使用回转窑的熟料制备过程中,要严格控制窑炉的温度、烟气成分和窑速等参数,以确保熟料的质量。

4. 磨研操作水泥的磨研操作是决定成品细度和品质的重要环节。

在水泥磨研过程中,要控制磨机的转速、物料的进出和磨圆板的磨损程度,以确保生产水泥的品质。

5. 能耗管理水泥生产过程中能源的消耗占据主要成本,要合理控制用电、用煤等能源的消耗,采用节能型设备和节能技术,以降低生产成本,提高经济效益。

6. 环境保护水泥生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物,必须要严格遵守国家的环保法规,采取各种技术措施和设备,减少对环境的影响,保护环境。

通过以上培训,相信大家对水泥生产的工艺流程、原料处理、窑炉操作、磨研操作、能耗管理和环境保护等方面有了更深入的了解,希望大家能够在生产实践中不断总结经验,不断提高工艺水平,为水泥工业的发展作出贡献。

7. 质量控制水泥生产过程中,质量控制是至关重要的一环。

要确保生产的水泥符合国家标准和客户要求,需要严格监控原料的成分、窑炉操作参数、磨研工艺和成品水泥的质量指标。

通过实验室测试和现场检测,及时发现问题并进行调整,以保证水泥产品的质量稳定性和一致性。

8. 安全生产水泥生产涉及到化学、机械等多种危险因素,安全生产问题十分重要。

水泥培训课件引言:水泥作为一种重要的建筑材料,在现代社会中扮演着至关重要的角色。

为了提高员工对水泥知识的了解和技能的提升,我们特别制定了这份水泥培训课件。

本课件将详细介绍水泥的基本概念、生产过程、性能指标以及应用领域等方面的内容,旨在提高员工的专业素质,提升工作效率。

第一部分:水泥的基本概念1.1水泥的定义水泥是一种粉末状的水硬性胶凝材料,主要由石灰石、粘土等天然原料经过煅烧、磨粉等工艺制成。

水泥与水混合后,经过一系列的物理化学反应,能够形成坚硬的固体结构。

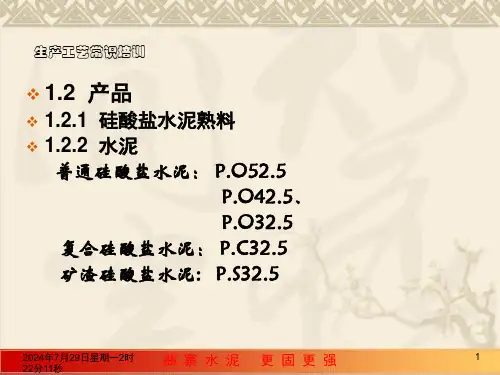

1.2水泥的种类根据水泥的成分和性质,水泥可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等不同类型。

其中,硅酸盐水泥是最常见和应用最广泛的一种水泥。

第二部分:水泥的生产过程2.1原料采集与处理水泥的生产过程始于原料的采集和处理。

原料主要包括石灰石、粘土、铁矿石等。

这些原料经过破碎、磨粉等工艺处理后,得到适合煅烧的生料。

2.2煅烧煅烧是水泥生产过程中的关键步骤。

生料在高温下煅烧,发生化学反应,水泥熟料。

煅烧过程中,温度的控制和时间的掌握至关重要,以确保熟料的品质。

2.3粉磨煅烧后的熟料需要进行粉磨处理,将其磨成细粉状,成为水泥产品。

粉磨过程中,需要控制水泥的细度,以确保其性能的稳定性和一致性。

第三部分:水泥的性能指标3.1强度水泥的强度是衡量其质量的重要指标之一。

根据不同的标准,水泥的强度可分为抗压强度、抗折强度等。

水泥的强度越高,其耐久性和可靠性越好。

3.2凝结时间凝结时间是指水泥与水混合后,开始凝固和硬化所需的时间。

凝结时间分为初凝时间和终凝时间。

初凝时间是指水泥浆体开始凝固的时间,终凝时间是指水泥浆体完全凝固的时间。

凝结时间的长短对施工进度和质量有重要影响。

3.3其他性能指标除了强度和凝结时间,水泥的性能指标还包括耐久性、抗渗性、抗冻性等。

这些指标对于保证水泥产品的质量和使用寿命至关重要。

第四部分:水泥的应用领域4.1建筑工程水泥是建筑工程中最常用的建筑材料之一。

水泥工艺知识培训工艺基础部分第一部分:新型干法范畴:1、阐述水泥生产的新型干法工艺是相对于原来的传统的干法工艺而言,分解窑以传统的回转窑工艺无法比拟的高质量、低消耗、高效率、高环保的特点,形成了取代这些传统工艺的趋势,为了与老干法工艺区分开来,水泥界人士称预分解工艺为新型干法工艺。

同时在预分解工艺发展的过程中,相关的粉磨技术如立磨、辊压机,物料均化技术如均化堆场、均化库,在线分析仪及自动化控制技术,以及原燃材料的综合利用、余热发电等技术也以很快的速度在水泥生产中应用,正是这些技术的发展使水泥工艺控制更加完善.2、预分解技术介绍:预分解窑是20世纪70年代发展起来的一种煅烧工艺设备。

它是在悬浮预热器和回转窑之间,增设一个分解炉或利用窑尾烟室管道,在其中加入~60%的燃料,使燃料的燃烧放热过程与生料的吸热分解过程同时在悬浮态或流化态下极其迅速地进行,使生料在入回转窑之前基本上完成碳酸盐的分解反应,因而窑系统的煅烧效率大幅度提高,这种将碳酸盐分解过程从窑内移到窑外的煅烧技术称窑外分解技术,这种窑外分解系统简称预分解窑。

①产量优势:在一般分解炉中,当分解炉温度在860—900°时,入窑物料的分解率可达85-95%,需要的时间仅为4—10s,而在窑内分解时需要30分钟左右,可见效率大大提高,这样在窑内填充率不变的情况下,窑速就可大大提高,相同直径的窑产量成倍增加。

②热耗优势:由于在分解炉内物料呈悬浮状态,传热面积增大,传热速率提高,同时配套冷却机及新型燃烧器的发展在热回收及煤粉燃尽率方面都有很大提高,从而使熟料单位热耗大大降低.③质量优势:由于窑速的提高,窑内物料的传热效率及均匀性极大的改善,同时窑内物料的停留时间大大缩短,因此相对传统工艺熟料强度得到提高,新型冷却机、燃烧器及相关均化控制技术的发展都为熟料质量提供了保证。

第二部分:名词解释:1、什么叫熟料三率值:熟料化学成分主要由CaO,SiO2,Al2O3和Fe2O3四种氧化物组成,其含量总和通常在95%以上。

普通建筑材料之水泥培训课件ppt(101张)•水泥基本概念与分类•水泥生产工艺与设备•水泥性能指标与检测方法•水泥应用领域与案例分析•水泥选购、储存与运输注意事项•水泥使用常见问题及解决方案•环保政策对水泥行业影响及趋势分析水泥基本概念与分类水泥定义及作用定义水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。

作用水泥在混凝土中起胶结作用,使混凝土具有所需的强度、耐久性等性能。

同时,水泥也是各种砂浆的主要原料,用于建筑、装修、道路等工程中。

水泥分类及特点分类根据用途及性能,水泥可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三类。

其中通用水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

特点不同种类的水泥具有不同的特点。

例如,硅酸盐水泥强度高、凝结硬化快;普通硅酸盐水泥水化热较高、抗冻性好;矿渣硅酸盐水泥耐热性好、耐水性差等。

强度等级指水泥砂浆硬化后的抗压强度大小。

指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性。

凝结时间指水泥从加水开始到失去塑性所需的时间。

胶凝材料能将散粒材料或块状材料粘结成一个整体的材料。

水硬性指材料在水中能够硬化并保持或继续提高其强度的性质。

相关术语解析水泥生产工艺与设备原料选择与准备主要原料,提供CaO成分,要求CaO含量高、杂质少、结晶粒小。

提供SiO2、Al2O3成分,使水泥具有强度和耐久性。

作为催化剂,加速煅烧过程,提高水泥强度。

如石膏、萤石等,用于调整水泥成分和性能。

石灰石黏土铁粉校正原料破碎与粉磨配料与混合煅烧粉磨与包装生产工艺流程介绍01020304将原料破碎成小块,再粉磨成细粉,以便混合均匀。

按一定比例将各种原料混合,形成生料。

将生料在高温下煅烧,使其发生化学反应,生成熟料。

将熟料粉磨成细粉,加入适量石膏等混合材,最后包装成袋装水泥。

破碎机将原料破碎成小块,便于后续粉磨处理。

工艺培训讲义一:水泥生产的一般知识:1.何为熟料?它含有哪几种矿物?所谓熟料,就是以氧化钙,氧化硅为主要成分的原料为主要原料,另加部分校正原料如铁粉等,以适当比例配制成生料,经高温煅烧至部分熔融,经冷却而获得的圆形颗粒物料。

熟料中含有4种矿物:(1)硅酸三钙,分子式为3CaO.SiO2,简写为C3S. (2)硅酸二钙,分子式为2CaO.SiO2, 简写为C2S;(3),铝酸三钙,分子式为3CaO.Al2O3,简写为C3A;(4)铁铝酸四钙,分子式为4CaO.Al2O3.Fe2O3,简写为C4AF.熟料中各种矿物含量一般为C3S: 45%--59%, C2S; 17%--30% ,C3A; 6%--11% ,C4AF; 10%--18% .2.熟料中含有哪些氧化物?含量各是多少?熟料中所含氧化物有:氧化钙(CaO),二氧化硅(SO3),三氧化二铁(Fe2O3)及少量氧化镁(MgO),三氧化硫(SO3),氧化钾(K2O),其含量一般为:CaO; 64%--68% ; SiO2: 20%--24%;Al2O3: 4%--7%; Fe2O3: 3%--5.5%;MgO: <4.5%;SO3<1%;K2O+Na2O<1%3.熟料中各氧化物的来源及对煅烧的影响?熟料中的CaO主要来源于石灰质原料,SiO2主要来源于粘土,砂岩,Al2O3主要来源于粘土或矾土;Fe2O3主要来源于铁粉,铁矿渣;MgO主要来源于石灰质原料,SO3主要来源于煤,石膏等;K2O+Na2O主要来源于粘土,煤灰。

CaO是熟料中的主要碱性氧化物,是生成C3S, C2S, C3A, C4AF,等矿物不可少的成分,保持合适的CaO含量是提高熟料标号的必要措施之一,但含量过高或过低,将直接影响煅烧的难易程度。

SiO2是熟料中的酸性氧化物,经高温煅烧后可与CaO化合生成C3S, C2S, 其含量直接影响到C3S和C2S的生成,影响到熟料质量。

但其含量高时,烧成困难,不易结块,粘性低,不易挂窑皮,易产生“飞砂”现象。

水泥工艺技术培训课件(doc 57页)窑预分解系统的问题分析及改进措施摘要:我厂1号RSP窑经过6年多的运转,系统耐火材料呈现出不同程度的磨损、烧坏现象。

SB室下部掉砖,进而壳体烧损;SC室用风不良,导致边壁物料保护层不均衡,局部衬砖磨损严重;斜烟道及鹅颈管侧墙衬砖垮落,由于鹅颈管结构缺陷,经常结皮和堆料;MC室断面物料分布不均,物料稀相区炉壁烧损,直至筒体严重变形;因窑尾缩口处风速低,喷腾能力减弱而塌料;高温级旋风筒分离效率低,导致物料大量返回,内循环增加等。

本文依据热工标定结果,对该预分解系统出现的问题进行分析,并提出改进措施。

1 RSP窑系统工况分析热工标定主要参数对比见表1、表2,窑尾高温区工艺流程见图1。

表1 预热预分解系统温度变化℃表2 RSP炉的分解进程变化注:1997年数据为南京化工大学硅酸地方国营工程研究所的热工标定结果,SC 室出口指斜烟道出进口等同于鹅颈管出口。

图1 窑尾高温区工艺流程1.1 三次风温度及其对SC室工况的影响由表1可见,三次风温度和入炉生料温度分别只有600℃和671℃。

入炉生料温度低主要是由于C4锥体及下料管增开人孔门较多,外漏风量和散热损失增加引起的,通过加强管理,隔热堵漏后完全可以解决;三次风温度目前基本稳定在560~580℃,提高的余地很小。

其原因是:我厂采用单筒冷却机,经过多年的运转,内部装置所遭受的磨损和腐蚀不断加剧,而且增加了砌筑耐火砖的长度,熟料停留时间短(约为30min),出机熟料温度高(~290℃),使热效率本身就不高的单筒冷却机热回收率进一步降低(1997年热工标定结果为56.6%)。

三次风温度是影响分解率和燃尽率的重要因素。

较低的三次风温度导致炉内煤粉着火速度减慢,形成滞后燃烧,特别是SC室内煤粉是在纯助燃空气中燃烧,助燃空气的温度在很大程度上决定了煤粉燃尽率,三次风温度低,即使分解炉多加煤,SC室内温度也不会高,反而会加剧煤粉滞后燃烧。

从表1和表2可以看出,SC室生料出口温度和分解率分别是948℃和43.4%,结合入炉生料表观分解率已达22.6%的实际情况,说明SC室内的分解反应极低,煤粉燃烧状况不理想。

1.2 MC室及其鹅颈管由于SC室内煤粉燃尽率及物料分解率低,使得绝大部分的燃烧及分解反应在MC室内进行,进而加重MC室及鹅颈管的燃烧负荷,致使MC室炉壁烧损。

从总体而言,MC室A侧衬料烧损较轻,残存耐火砖厚度普遍在50~70mm,而B侧耐火砖残存厚度仅有40~50mm,多处有烧蚀掉砖(图2中的a、b两点),且掉砖在托砖板上下两侧,托砖板烧损表现为B侧的近半圈严重烧损,而越靠近A侧(进料端)损坏程度越轻。

从以上现象可初步断定,由于托砖板表露于高温热气中,将其热量传给筒体,筒体受热膨胀,硅钙板与之脱离,顶垮耐火衬料。

再结合炉内壁温度的检测结果,A、B两侧的炉壁温度分别为830℃和864℃,证明了A、B两侧所承受的热负荷不均衡,B侧物料浓度低、热负荷高,致使炉壁烧损较A侧严重。

图2 MC室及鹅颈管结构鹅颈管的结构缺陷是RSP窑系统的最大不足,设计的意图是在不增加预热器框架高度的前提下尽可能地延长MC室与级的连接段,增加物料在炉内的停留时间。

但预热器呈2-1-1-2-1布置,2个C4筒挡住了MC室上升的空间,同时需避开横梁的阻挡,鹅颈管实际结构如图2所示,形成先拐弯后倾斜(60°)过渡,如此导致后果有:1)因MC室出口变径拐弯,且温度较高(902℃),常常引起结皮,每次停窑检修都需要清理。

2)结皮形成缩口,使炉内阻力增大,阻碍MC室内料气的流通,增大了物料在炉内的返混度,直接引起MC室内单位容积物料负荷的增加,当达到一定程度时,物料由窑尾缩口处直接“短路”入窑。

返混度的增加,降低了炉内风速,颗粒与气流间的速度差减小,不利于传热和物质的扩散以及燃烧、分解的进行。

3)斜坡段堆料,尤其在投料初期系统内气料比大,断面风速较低,部分生料易在斜坡段失速沉降堆积,当拉风投料、喂料量大幅波动、系统气流量或压力发生变化时,原沉积的物料被触动滑落造成塌料。

1.3 级旋风筒的效率分析级旋风筒进口温度稳定在约880℃时,入窑物料温度仅750℃,比正常理论温度降低了近100℃,出口气体温度也只有808℃,这充分说明级旋风筒散热损失及外漏风比较严重。

外漏风主要集中在锥体及下料管部位,生产中经常将锥体及下料管捅灰孔打开,预热器系统中有60%以上堵塞现象发生在该部位,为便于清堵,我们根据堵塞的多发点,先后开了4个人孔门,提高了清堵效率,但也带来了不容忽视的负面影响:①外漏风导致热效率急剧下降,入窑物料温度仅为750℃,不利于快速烧成;②开孔无法保证筒体内壁光滑,物料滞留粘结,最终形成堵料;③由于所开人孔门没有严格的隔热措施,散热损失进一步加大。

从表2可知,C4下料管内物料表观分解率已从14.1%增加到22.6%,这只能靠级旋风筒内的物料大量返混来实现。

由于级内筒经常烧掉,1998年将内筒拆除,分离效率下降了许多。

2 窑尾烟室及缩口的改造1号窑缩口尺寸先后采用过1.40m×1.40m、1.20m×1.40m和1.10m×1.10m等多个截面尺寸,使用效果均不理想。

由于经常使用压缩空气清吹结皮,内部截面积变得无规则,动力损失增加,导致缩口风速下降。

2001年8月停窑检修时,测量缩口尺寸为1.36m×1.40m,比预设截面增大了许多,而窑尾烟室则因结皮层的长期累积,有效通风面积大幅度变小,实测通风截面积仅为2.03m ×1.53m(窑轴向的烟室捅灰孔已于1998年被封死,主要目的是为了减少漏风引起的冷凝结皮,同时增加内壁浇注料整体牢固性)。

随着烟室有效面积的减小,缩口的喷射效应降低,加之在生产中缩口断面的逐渐变大,使窑系统缩口处风速偏低,MC室内形成的喷射能力减弱,物料无法及时排出,加剧了MC室内物料的返混度。

当MC室内物料负荷增至一定程度后整体或局部“短路”入窑,形成塌料。

发生塌料后,减料降窑速,系统步入恶性循环中,长时间停留在低产阶段。

改造时,考虑原有浇注料损坏严重,凸凹不平而影响气流畅通,故将其全部打掉重新浇注,保证浇注料整体的牢固性和密闭性,避免分层脱裂。

为确保窑尾烟室有效通风面积,严格按原设计的有效尺寸来控制HN-13NL耐碱浇注料及100mm耐高温硅酸钙绝热板(简称硅钙板)的总体厚度。

由于缩口部位施工空间狭窄,对浇注质量有较大影响,因此在保证衬料质量的同时也考虑浇注料的施工性能,选用的莫来石质浇注料要有较好的保温性能、良好的施工性能(施工加水量仅为7%~8%)和流动性,同时又具有较高的机械强度和使用温度(≤1400℃)。

分析历次使用的缩口截面积情况,确定截面积为1.44m2具体结构尺寸见图3,并将四角浇注成圆弧过渡形式,从而有利于喷射和旋流效应,使气流在断面较均匀地分布和减少死角,有利于提高浇注墙体的稳定性和耐久性。

窑尾斜坡耐火砖仍选用X-17型抗剥落高铝砖。

该砖的耐火及耐磨性完全能满足窑尾工况的要求。

图3 缩口改造结构尺寸停窑检查时发现的局部“抽签”现象,主要原因是经常使用高压空气清理结皮积料和施工质量不过关,“抽签”部位正是平时清理的主要受力点。

因此,此次检修时我们设专人负责全程监督,注意避免出现台阶和膨胀缝的留设。

缩短下料“溜子”长度,并尽可能的倾斜,大大减少下料斜坡堆料的现象。

改造后系统压力变化见表3。

表3 缩口改造前后系统压力变化Pa根据1号窑预热预分解系统的匹配及地处高海拔地区,正常运行时适当提高空气过剩系数,阻力比平原地区同类型窑有较大幅度的提高。

生产经验数据表明,完成设计产量时系统总压降低于4600Pa,高温风机进口压力低于4850Pa,被认为是不正常的,无法保证各管道内的物料悬浮良好,更不可避免在局部发生物料“短路”。

从表3可见,改造后的系统压力趋于合理。

3 调整三次风匹配,改善SC室流场。

3.1 问题分析分解炉着火不良,煤粉预燃效果差,火焰燃烧区较长,从而导致操作中控制不住分解炉出口温度(即进口温度)。

为提高入窑物料温度,保证分解率,只有将分解炉出口温度稳定在880~910℃,窑系统热工制度才能基本稳定,但、C4出现了频繁的烧结堵塞。

当分解炉出口温度下跌至865℃以下时,物料流速快,窑内煅烧特别吃力,865℃时取样测定入窑物料表观分解率仅为82.6%。

分析以上现象得知,分解炉内煤粉存在严重的“后燃”现象,有不少煤粉跑至鹅颈管乃至级旋风筒内继续燃烧,形成炉出口及C4进口温度过高而炉内部热力强度并不高的温度“倒挂”现象。

根据生产经验数据,C4进口与进口温降应在100~120℃之间,但当时的温降仅为80~90℃,这也证明了温度“倒挂”和物料“返混”现象的存在。

SC室边壁烧蚀情况见图4。

图4 炉壁烧蚀部位生料进入SC室后由于携带风速不足,直落一段距离,同时借助B路风的旋流效应才作旋转运动,失去了对该侧炉壁的保护作用,形成稀相区,致使该部位温度相对过高而烧蚀。

从现场观察的情况,A路风携带物料的能力不足,存在物料下冲现象。

3.2 问题的解决1)增大三次风量。

在改造过缩口通风截面之后,将三次风阀开度由原来的20%~30%开至50%~70%,入炉风速明显提高,CA物料下冲现象基本消除。

此后却加剧了A、B两路风的严重不平衡度,通过现场测压仪发现两侧风压分别达168Pa和290Pa,且炉内着火未有明显改观,“后燃”依然存在。

2)调节预燃风。

将SB阀开到80%~85%,使入SB室的三次风达12%左右,加之三次风总量的增大,其问题基本得以解决,入SC室A 路和B路(预燃风从B路抽取)压力分别为-208Pa和-223Pa,两侧的风量、风速基本上趋于平衡。

改进局部衬料更换MC室耐火衬料时,各接口部位由原来的GT-16B耐碱浇注料改用HN-13N L高强耐碱浇注料,锚固件(钯钉)由“V”形改为“Y”形,表面裹一层1~2mm 厚的黑胶布;硅钙板与筒体之间采用PA-80高强高温粘结剂,该粘结剂具有粘度高(30%~35%)、密度大(1.44~1.60t/m3)、固体含量高(>50%)等优点,也可用其填补筒体变形处。

分解炉内衬设计时多采用耐火砖,但由于小型预分解窑系统工况容易波动,开停窑频繁,砖衬表面骤冷骤热次数增多,掉砖现象严重,与之匹配的分解炉断面较小,斜烟道、鹅颈管等连接过渡管道尤其突出。

凡是掉砖部位,都改打浇注料,避免了因烟气冲刷、受热等导致掉砖。

5 体会1)RSP窑分解系统出现的问题仅靠操作调节是无法彻底解决的,必须从结构上作适当的改进,如将斜烟道与MC室连接由正中心进入改为切线进入方式,重新更新单筒冷却机扬料装置,加强扬料区的隔热及减少筒体淋水等措施,可进一步提高三次风温度,改善SC室的燃烧环境,减少煤粉滞后燃烧。