伤寒论通解第五课三焦论讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:25

三焦论(精品)艾御享堂 8月10日艾御享堂东垣云∶三焦,有名无形,主持诸气,以象三才之用,故呼吸升降,水谷往来,皆恃此以通达。

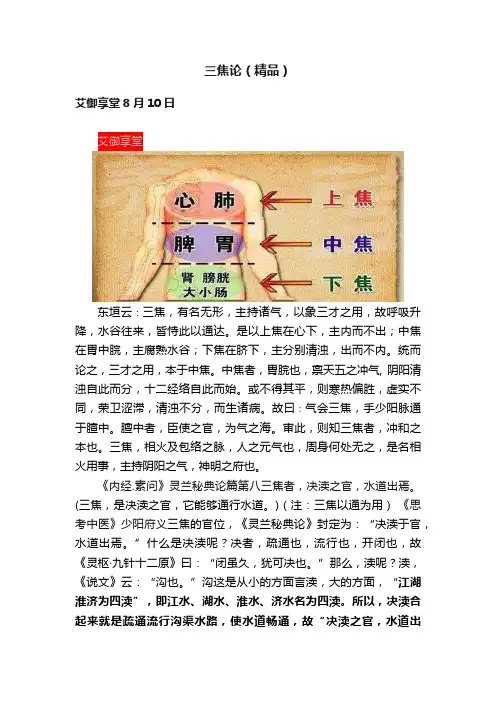

是以上焦在心下,主内而不出;中焦在胃中脘,主腐熟水谷;下焦在脐下,主分别清浊,出而不内。

统而论之,三才之用,本于中焦。

中焦者,胃脘也,禀天五之冲气, 阴阳清浊自此而分,十二经络自此而始。

或不得其平,则寒热偏胜,虚实不同,荣卫涩滞,清浊不分,而生诸病。

故曰∶气会三焦,手少阳脉通于膻中。

膻中者,臣使之官,为气之海。

审此,则知三焦者,冲和之本也。

三焦,相火及包络之脉,人之元气也,周身何处无之,是名相火用事,主持阴阳之气,神明之府也。

《内经.素问》灵兰秘典论篇第八三焦者,决渎之官,水道出焉。

(三焦,是决渎之官,它能够通行水道。

)(注:三焦以通为用)《思考中医》少阳府义三焦的官位,《灵兰秘典论》封定为:“决渎于官,水道出焉。

”什么是决渎呢?决者,疏通也,流行也,开闭也,故《灵枢·九针十二原》曰:“闭虽久,犹可决也。

”那么,渎呢?渎,《说文》云:“沟也。

”沟这是从小的方面言渎,大的方面,“江湖淮济为四渎”,即江水、湖水、淮水、济水名为四渎。

所以,决渎合起来就是疏通流行沟渠水路,使水道畅通,故“决渎之官,水道出焉”。

而惟有水道畅通,才能保障水利万物而不害万物。

因此,决渎这一官对于身体健康,对于国计民生,都是很重要的一官。

决渎这一官为什么会是三焦来承担呢?这个问题很复杂,也很有争议,似乎我也没有这个能力把它全面的澄清。

因此,这里只是就三焦这个概念谈一些相关的想法。

三焦我们首先来看“焦”,“焦”的意义应该比较清楚,它是火字底,所以与火有关系。

我们将什么东西往火上一烤,它就显现这个“焦”臭来,因此,焦者火之臭也。

焦就是火的作用的一个显现。

我们看运气,运气的少阳相火即以三焦言,说明三焦与火的联系是很确凿的。

决渎之官要三焦来担当,开通水道的作用要三焦来完成,这说明什么问题呢?这说明了水的功用必须靠火来帮助完成,这又再一次证明了我们在太阳这一章中阐述的理论。

三焦者,水谷之道路,气之所终始也。

三焦者,水谷之道路,气之所终始也。

有原气之别焉,主持诸气。

三焦为水液运行之道路。

三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历五脏六腑。

《难经·》三焦者,决渎之官,水道出焉。

《黄帝内经》注释:三焦是中医藏象学说中一个特有的名词,是上焦、中焦和下焦的合称。

上焦为膈以上的部位,包括心、肺;中焦为膈以下、脐以上的部位,包括脾、胃;下焦为脐以下部位,包括肾、膀胱、大小肠、女子胞等。

三焦与心包络相表里。

三焦的生理功能一为通行元气,二为水液运行之道。

上焦、中焦、下焦的部位划分有其各自的生理功能特点。

上焦主气司呼吸,主血脉,其特点主宣发,将饮食物所化生的水谷精气敷布周身,如雾露一样可以滋养全身脏腑组织,因而喻为"上焦如雾"。

中焦主运,即腐熟水谷,运化精微,以化气血,故喻之为"中焦如沤"。

"沤"即饮食水谷腐熟时的泡沫浮游状态。

下焦主分别清浊、排泄尿液与大便,具有向下、向外排泄的特点,故称“下焦如渎”。

"渎"指沟渠。

三焦的争论要点1.三焦有名有形与有名无形自《难经·二十五难》提出:“心主与三焦为表里,俱有名而无形”的论点之后,引起后世不少医家之争论,归纳起来,即为有名有形与有名无形之争。

(1)关于三焦有名有形说《灵枢》最早认为三焦“有名有形”,如《灵枢·论勇》说:“勇士者,……三焦理横,怯士者,……其焦理纵。

”《灵枢·本脏》说:“密理厚皮者,三焦膀胱厚;粗理薄皮者,三焦膀胱薄。

”《素问·金匮真言论》说:“胆胃大肠小肠膀胱三焦六府皆为阳。

”《灵枢·本输》说:“三焦者,中渎之府也,水道出焉,属膀胱,是孤之府也。

”在《内经》论述三焦的基础上,后世一些医家认为三焦应与其他诸腑一样,有表里关系,一定是有名有形的,从而进行探讨三焦的形质所指。

主要有腔子、脂膜、油膜、网油等说法。

【三焦、口渴、五苓散合小柴胡、三焦十药】一、三焦明代著名医学家张景岳《类经·脏象类》曰:“三焦者,确有一腑,盖脏腑之外,躯壳之内,包罗诸脏,一腔之大腑也。

”三焦作为传统的“六腑”之一,分布在胸、腹腔内。

具有综合功能,并与五脏无表里关系,所以传统中医领域称之为“孤腑”。

三焦是上焦、中焦、下焦的合称。

功能三焦:1、通行元、2、运化水谷、3、运行水液。

1、三焦是人体元气升降出入的道路,人体的元气要通过三焦才能到达五脏六腑和全身各处。

三焦通行元气于全身,又是人体气机出入、升降之道路,也是气化的场所,故称三焦有主持诸气,总司全身气机和气化的功能。

在病理上,若元气虚弱,三焦通道运行不畅,或功能衰退,就会导致机体全身或某些部位的气虚或病变。

2、六腑的功能是传化物而不藏,三焦有传化水谷的功能。

3、运行水液,系指三焦为机体水液输布、运行、排泄的通道。

决即疏通;渎即水道沟渠。

决渎就是疏通水道,揭示三焦既能疏通水道,又能运行水液的功能。

人体水液的输布与排泄,虽由肺、脾、肾、肝、膀胱等多脏腑协调完成,但必须以三焦为通道,以元气为动力,才能正常地升降出入。

所以可认为三焦是水液代谢平衡协调的保证,中医称之为“三焦气化”。

部位三焦:1、上焦:膈以上的胸部,包括心肺两脏及头面部。

2、中焦:指膈以下,脐以上的上腹部,包括脾胃、肝胆。

3、下焦:指脐以下至下腹部,包括大肠、小肠、肾、膀胱等。

病证三焦:1、三焦咳,白天咳重,治以清热化痰为主;夜间咳重,以温肺化饮为主。

治咳“宣表降里”,用清气化痰汤加减收效,这是从三焦腑咳言。

2、从部位的划分雾上焦:包括心、肺及头面,是指上焦的功能如雾。

若遇邪犯,可见胸闷、心悸、心烦、咳喘等,从而治宜用药轻灵,性能轻清上浮,使药达病所而起上达的治疗作用,三焦辨证中的“治上焦如羽,非轻不举。

”沤中焦:中焦包括脾胃、肝胆。

中焦的功能如沤。

若论病理则表现为气机升降失常的特性,症见脘腹胀满、呕吐、泄泻等症,故辨治为“中焦如衡,非平不安。

《伤寒论》讲义刘渡舟第一讲《伤寒论》内容概述1第二讲《伤寒论》用方思路与方法2第三讲汉代度量衡制和经方药量的换算3第四讲柴胡剂群的临床应用4第五讲伤寒论中泻下诸方的临床应用11第六讲桂枝汤类方的临床应用14第七讲白虎汤类方(白虎汤,白虎加人参汤,竹叶石膏汤)18第八讲治水诸方的临床应用20第九讲治痞诸方的应用22第十讲四逆汤类方的临床应用25第十一讲关于六经辨证28第一讲《伤寒论》内容概述伤寒目前三方面研究:文献、辨证论治方法、方剂临床应用。

一、伤寒论内容:398条112方、十卷、22篇。

第1篇辨脉篇、第2篇平脉篇为仲景脉学集中体现,介于《内经》~《脉经》、《濒湖脉学》之间过渡阶段。

例如:浮脉主表主热轻即取得,重取滑数有力:心下痞,按之濡,其脉关上浮…共五处。

迟脉主阳虚主阴虚血少:发汗后,身疼痛,脉沉迟者…迟中迟者,此营血不足…沉主里,迟为营血虚少。

∴+芍养血,生姜引药达表。

应当学习此首二篇,以了解仲景脉学。

第3篇伤寒例:外感病成因、分类、命名、防治法、护理方法――韵文,汉以前用,故非后人(如王叔和加入)系仲景原文。

《文心雕龙》:论也者,弥纶群言而讣理者也。

第4篇:痉湿暍,只有脉证,无治法方药。

一般398条不包括前四篇,辨太阳病脉证并治上辨太阳病脉证并治中辨太阳病脉证并治下辨阳明病脉证并治辨少阳病脉证并治辨太阴病脉证并治辨少阴病脉证并治辨厥阴病脉证并治辨霍乱病脉证并治辨阴阳易差后劳复病脉证并治中十篇――398条112方辨可发汗病脉证并治(以下简称《可汗篇》)例:凡发汗,欲令手足俱周,然,一时间许…一时间(2小时,一昼夜12段)辨不可发汗病脉证并治辨发汗后病脉证并治例:太阳病,七八日,其人不呕,清便欲自可…同本以互证,别本以见例。

清通“圊”,欲通“续”,自可即“犹,宜”。

辨可吐病脉证并治(以下简称《可吐篇》)辨不可吐病脉证并治(以下简称《不可吐篇》)辨可下病脉证并治(以下简称《可下篇》)辨不可下病脉证并治(以下简称《不可下篇》)辨发汗吐下后脉证并治(以下简称《汗吐下后篇》)后8篇,应了解,特别是8篇中出现的而未在中十篇中的条文。

[作者简介] 王永洲,主任中医师,1985年毕业于甘肃中医学院,针灸启蒙于郑魁山教授,后又受教于张涛清、金安德主任医师。

曾经就职于甘肃省中医院、甘肃皇甫谧针灸研究所、甘肃省中医药研究院。

1992年和1996年两次参加中国卫生部援外医疗。

发明“颊针”,获得2007年甘肃省皇甫谧中医药科技成果二等奖。

2001年留学移民法国,2005年开始在巴黎十三大及六大医学院从事针灸教学,全欧洲中医药专家联合会针灸委员会主任委员,世界中医药联合会理事,世中联自然疗法及骨伤研究会常务理事,云南中医学院客座教授,北京中医药大学特聘临床专家。

前言三焦作为包罗全身无以匹配的孤府,是元气、水谷、津液的共同通道。

分而为三,各居其位,各司其能,合而为一,统领五脏六腑之气化、主导经络营卫的内通外联,完成升降出入、吐故纳新的生命代谢,我们将其称为大三焦,以区别于十二官之一的“决渎之官”三焦。

大三焦是中医学整体观的应用实例,三焦理论是对藏象理论及气血津液理论的互补和完善,使人体在结构上更加趋向整体性,功能上成功地进行了两级整合。

大三焦把人体全部空间看作一个超大脏腑,以气化为主轴,贯穿新陈代谢活动的始终,升降出入,无器不有,抓住了生命的本质,是生命认识史上的一个创举。

“大三焦”理论解读喜欢本文请分享到朋友圈~文/【法国】王永洲本文选自《中医药导报》三焦是一个最能够突出中医整体思维的概念,也是最难解释清楚的概念之一,无论结构与功能、病机和诊断,都带有太多的涵括性和歧义性,明显与其他中医学所指的脏腑有所不同,历代对三焦争议纷纷,定义至今仍未统一体验ui8]=本文抛砖引玉,希望有识之士共同参与,加深理解三焦理论,并将这个体系逐步完善,更好地为临床所用。

三焦分歧源流三焦在被誉为中医元典的《黄帝内经》中已经埋下分歧的伏笔,三焦可分为两类:一是指“十二官之一”的三焦,《素问·灵兰秘典论》将其定义为:“三焦者,决渎之官,水道出焉。

”《灵枢·本输》曰:“中渎之腑也,水道出焉,属膀胱。

如何认识中医的三焦?关于三焦的考证 (哲医)三焦是一个特殊的腑,由上焦、中焦、下焦三部分组成。

自《内经》和《难经》以后,历代以来,对三焦之腑的“有形”和“无形”,存在很大争议。

迄今为止,中医学对三焦的解释,尚有很多不同的说法。

但是,对三焦主要功能的认识,基本是一致的。

一般认为,三焦主要生理功能是:主持诸气、总司全身的气机和气化、运行水液、保持水液的正常敷布和运行。

^;三焦的“有形”和“无形”,是中医学的一个历史性遗留问题。

中医学对脏腑的研究、对经络的研究、对诊疗方法的研究,都必然涉及三焦“有形”和“无形”的问题。

因此,应该从根本上弄清的实质和实际意义。

3根据古汉字发展演变的历史,所谓“焦”,是由“樵”逐渐演变过来的。

“樵”相当于“椎”,即脊椎。

《内经》可以充分说明这一点。

如《灵枢背腧篇》说:“胸中大腧在杼骨之端,肺腧在在三焦之间,心腧在五焦之间,膈腧在七焦之间,肝腧在九焦之间,脾腧在十一焦之间,肾腧在十四焦之间,皆挟脊相去三寸所,则欲得而验之,按其处,应在中而痛解,乃其腧也。

”由此可见,古代医家是将人的椎骨称为“焦”。

每一椎骨即是一焦。

从第一胸椎至骶椎共二十一椎,古称二十一樵,亦称二十一节,每一节即是一焦。

由此可知,所谓“焦”,是古代的解剖学概念,其实质是椎骨。

3R所谓“上、中、下三焦”,是以椎骨为标志将人的整个胸腹腔依次划分为三部分。

每七节椎骨为一部分,二十一节椎骨共分三部分,三七二十一,合起来,则为上焦、中焦和下焦。

即:上七椎为上焦,中间七椎为中焦,下七椎为下焦。

由此可知,三焦的实质,实际是整个胸腹腔,上、中、下三焦是将整个胸腹腔划分为三部分,是以椎骨为标志划分的。

当然,也可以从前面划分,这在《内经》和《难经》中都有详细论述。

比如,以胸膈和脐为标志,也可以把胸腹腔划分为上中下三焦。

o古时代的医学文献表明,古代医家将内有包容物的囊性器官都称“府”。

比如,脉为血之府。

头为精明之府,膀胱为净府,胸为气之府等。

三焦辩证三焦辩证中医根据温病发生、发展的一般规律及症状变化的特点,以上焦、中焦、下焦为纲,对温病过程中的各种临床表现进行综合分析和概括,以区分病程阶段、识别病情传变、明确病变部位、归纳证候类型、分析病机特点、确立治疗原则并推测预后转归的辨证方法。

三焦辨证的创立,使温病辨证在前人基础上又有了近一步的发展。

三焦分为:上焦、中焦、下焦。

膈以上为上焦,包括心与肺,中焦包括脾与胃,脐以下为下焦,包括肝、肾、大小肠、膀胱。

以上焦、中焦、下焦三焦为纲,对温病过程中的病理变化、证候特点及其传变规律进行分析和概括,确立治疗原则并藉以推测预后转归的辨证方法。

为清代吴鞠通所创立。

侧重于对湿热病证的辨证。

上焦病症温病由口鼻而入,鼻通于肺,故温病开始即出现肺卫受邪的症状。

温邪犯肺以后,有两种传变趋向:一为顺传,病邪由上焦传入中焦,出现脾胃经的证候;另一种为逆传,从肺卫传入心包,出现邪陷心包的证候。

上焦病证的临床表现为发热、微恶风寒、自汗、口渴或不渴而咳、午后热甚、脉浮数或两寸独大,治宜辛凉解表,方用银翘散、桑菊饮等。

中焦病症温病顺传到中焦,则见脾胃之证。

胃喜润恶燥,邪入中焦而从燥化,则出现阳明经(胃、大肠)的燥热证候;脾喜燥而恶湿,邪入中焦而从湿化,则见太阴(脾)的湿热证候。

中焦病证的临床表现为阳明燥热,则面红目赤、发热、呼吸俱粗、便秘腹痛、口干咽燥、唇裂舌焦、苔黄或焦黑、脉沉实;太阴湿热,则面色淡黄、头胀身重、胸闷不饥、身热不扬、小便不利、大便不爽或溏泄、舌苔黄腻、脉细而濡数。

中焦病证的治法,阳明燥热,则通腑泄热。

方用三承气汤;太阴湿热,则清热化湿,方用三仁汤。

下焦病症温邪深入下焦,多为肝肾阴伤之证。

临床表现为身热面赤、手足心热甚于手背、口干、舌燥、神倦耳聋、脉象虚大;或手足蠕动、心中憺憺大动、神倦脉虚、舌绛苔少甚或时时欲脱。

治宜滋阴潜阳,方用加减复脉汤、三甲复脉汤等。

三焦病症标志着温病病变发展过程中3个不同阶段。

其传变过程,虽然自上而下,但并不是固定不变的。

三焦辨证三焦辨证(转载)发表者:赵东奇553人已访问三焦辨证虽然由吴鞠通所倡导,但是应当说他在很大程度上是受到了喻嘉言、叶天士等前辈学者的影响。

喻嘉言提出:“上焦如雾,升而逐之,兼以解毒;中焦如沤,疏而逐之,兼以解毒;下焦如渎,决而逐之,兼以解毒。

”喻氏在这里讲的是三焦的治法。

上焦升而逐之,是指用升散的药物向外透邪;中焦疏一而逐之,是指疏通气机,宣气化湿;下焦决而逐之,是指决通水道,使湿邪下驱。

叶天士提出:“再论气病有不传血分,而邪留三焦,亦如伤寒中少阳病也。

彼则和解表里之半,此则分消上下之势。

”叶天士在这里强调了治疗湿邪流连三焦用分消走泄法。

喻嘉言与叶天士关于三焦治法的论述,无疑对吴鞠通的学术思想产生了重大影响。

因为湿邪有从上流下的特点,所以对湿热病按上、中、下三焦辨证,比卫气营血辨证更为实用。

当然,吴鞠通的三焦辨证不是单为湿热病而立,对温热病也适用,但是它对湿热病的指导意义更大。

1.三焦的生理概念《黄帝内经》与《难经》中关于三焦的论述,综合起来有四种说法。

(1)三焦是阳气运行的通道,简称就是气道。

“焦”字从火汉字中的“~”,有多种用法,一是从水,如点字,就是水点的意思。

一是从爪,如熊字,就是指动物有四个爪的意思。

再有就是从火,如焦字,就是物遇火则焦的意思。

因为三焦是通行阳气的,阳气是入身的少火,所以用“焦”字命名。

《难经·六十六难》说:“三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历于五脏六腑。

”“原气”,指的是真气,也就是一身之气。

“别使”是指被原气所使也就是三焦能够通行原气。

原气为什么被称为“三气”呢?因为原气分布到。

匕、中、下三焦,就被称为上焦的宗气、中焦的中气、下焦的元气,“主通行三一橐”,就是指通行上、中、下三焦之气。

“经历于五脏六腑”,实际上就是使一身一.之气在五脏、六腑、胸腔、腹腔及全身各部位运行,而全身各部位都包容在三焦之中,所以说三焦是人体阳气运行的通道。

(2)三焦是水液运行的通道,简称就是水道《素问灵兰秘典论》说:“三焦者,决渎之宫,水道出焉”“渎”,是水沟。

刘渡舟伤寒论讲稿各论[概说]太阳病的下篇,承上篇、中篇而来,和中篇是有联系的。

中篇是讲到了太阳的腑证,太阳病传给少阳经的证候,到下篇太阳之邪还往哪传?表证的问题解决了,腑证的问题也解决了,往少阳传的问题也解决了,那么还往哪儿走啊?邪气还往哪一经,哪一个部位发展啊?第一个内容,下篇就提出来结胸的问题。

栀子豉汤证是太阳之邪由表陷胸,由表往里来先到了胸,热郁结了但是没有痰水一类的实质性的邪气,只是一个火热,所以就叫做虚烦。

虚烦治疗用栀子豉汤,现在介绍的结胸,也是由太阳之表误下之后,或者说是不误下,表的邪热郁到胸了,从胸往下发展到心下,但是热邪和水液互相凝结,它就有一种实性的物质。

实性物质是什么?就是水,是热与水结,这个病古人就叫结胸证。

这个结胸证有不同的类型,有在上的,有在中的,有连及于下的,就有大结胸证、小结胸证、寒实结胸证。

第二个内容就是要介绍一些结胸的类似证。

类似证就是像结胸,但是不是结胸,譬如脏结、太阳少阳并病、热入血室等证,这些证症状有点儿类似像结胸,所以张仲景把这些内容排在结胸证的后边,对比、鉴别、发挥,提高辨证论治的效率。

第三个内容就是继结胸以后,由于误下伤了脾胃的中焦之气。

中焦之气受伤以后,阴阳升降就发生了紊乱,出现了心下痞。

第四个内容是太阳之邪传入阳明,热邪弥漫,充斥表里,还没有炼结成实的白虎汤证,白虎加人参汤证。

中篇挂少阳,下篇挂阳明,以反映太阳表邪和少阳、阳明都是有联系的。

下篇50多条,主要就论这么四个方面的问题,希望大家掌握住要点,下边一看就是一目了然。

它分四个重点。

一个讲结胸,第二个讲类证,结胸的类证,第三个讲心下痞,第四个讲邪传阳明的白虎汤证。

当然还有些别的条文,概括而谈,不能一条一条都说出来。

128问曰:病有结胸,有藏结,其状何如?答曰:按之痛,寸脉浮,关脉沉,名曰结胸也。

C136129何谓藏结?答曰:如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰藏结。

舌上白胎滑者,难治。

三焦---中医基础理论--六腑之一三焦者,决渎之官,水道出焉三焦脏象概述1.三焦的含义“三焦”这一术语具有多种含义。

其一,在脏象学说中,属六腑,出《素问·灵兰秘典论》,又名外腑、孤腑。

分上焦、中焦、下焦,合称三焦。

三焦,作为六腑之一,一般认为,它是分布于胸腹腔的一个大腑,惟三焦最大,无与匹配,故有“孤府”之称。

正如张景岳所说:“三焦者,确有一腑,盖脏腑之外,躯壳之内,包罗诸脏,一腔之大腑也。

”(《类经·脏象类》)其二,在辨证学中,为温病学辨证纲领。

见《温病条辨·卷二》:“肺病逆传,则为心包,上焦不治则传中焦,胃与脾也。

中焦不治则传下焦,肝与肾也,始于上焦,终于下焦。

”温邪一般先人上焦肺(可逆传入心包),然后传至中焦脾胃,若再不解,可深入下焦肝肾。

其三,在推拿学中,为推拿部名称,用于治疗心气冷痛等,其具体部位不一。

(1)位于总筋穴与天河穴之间。

见《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》。

(2)位于无名指中指腹面。

见《小儿推拿广义》。

(3)位于中指腹面。

见《幼科铁镜》(4)位于中指近端指骨腹面。

见《推拿仙术》。

本节所言之三焦,为六腑之三焦。

2.三焦脏象含义三焦是上焦、中焦、下焦的合称。

三焦作为六腑之一,有其特定的形态结构和生理机能,有名有形;三焦作为人体上中下三个部位的划分,有名无形,但有其生理机能和各自的生理特点。

(一)六腑之三焦三焦作为六腑之一,位于腹腔中,与胆、胃、小肠、大肠、膀胱等五腑相同,是有具体形态结构和生理机能的脏器,并有自身的经脉手少阳三焦经。

三焦与心包由手少阳三焦经和手厥阴心包经的相互属络而构成表里关系。

三焦的形态结构,据多年来的研究和考证,大多认为是指腹腔中的肠系膜及大小网膜等组织。

这些组织充填于腹腔脏腑之间,结构比较松散,能通透水液,可为胃肠中水液渗透到膀胱中去的通道,与六腑的中空有腔的形态结构特点相符。

《灵枢·经脉》所说“三焦手少阳之脉下膈,循属三焦”;“心主手阴心包络之脉下膈,历络三焦”,说明三焦是位于腹中的实体性脏器。

(2)郝万山讲《伤寒论》第一章辨太阳病脉证并治【一】概说一、太阳病的成因二、太阳病的病位三、太阳病的生理太阳病概说小结四、太阳病的证候分类和治法一、太阳病的成因比较简单,常见的是风寒外袭,风寒之邪侵袭肌表,于是导致了太阳病的发生,这是常见的情况。

另外还有一种少见的情况,是少阴病,寒盛伤阳,正气抗邪,阳气就有恢复的这种倾向,阳气恢复后,祛邪达表,于是乎出现了脏邪还腑,阴病出阳的情况,那么这个情况在临床上比较少见。

[ 如果是因为阴寒邪气太过强大,那么人体是可以直接出现少阴病的情况的。

如果这股邪气被遏制,那么人体的阳气恢复,就会抗击邪气,将少阴病传经为太阳病,叫“驱邪达表”。

说的简单一些,就是利用阳气,将邪气赶回体表。

这个在中医里被称作脏邪还腑,(少阴心、肾为脏,太阳膀胱为腑)也叫做阴病出阳。

当然,不是所有少阴病都有转化为太阳病的可能,一般少阴病都是因为心肾真气衰退造成的,这种心肾真气衰退的少阴病,基本是不可能转化为太阳病的。

这里讲的比较简单,实际这种情况在出现时会比较复杂。

首先说少阴病的寒化证有两类证候,一个是以真阳衰微为主的,正气虚衰为主的,它不大可能出现脏邪还腑的问题。

另外一类是以寒盛伤阳为主,这个病证的主要矛盾方面是寒邪太盛伤了少阴的阳气。

当机体阳气来抗邪的时候,阳气恢复以后,可以把一部分邪气驱逐到太阳,让它回到太阳,这叫“驱邪达表”,这个表不是指的体表,是指的太阳,因为太阳和少阴相表里,太阳为表,少阴为里,驱邪达表的“表”是指的太阳膀胱,然后再现脏邪阴病还腑出阳的情况,出现了膀胱有热的尿血。

这种情况虽然少见,但是,对于太阳病的成因来说,它是太阳病的成因之一,所以我们在这里作简单介绍,到后面少阴病篇遇到这个原文的时候,再给大家详细讲解它的病机和临床表现。

]二、太阳病的病位主要涉及到:足太阳膀胱经、足太阳膀胱腑、以及肺部的病变,没有涉及到:手太阳小肠经、手太阳小肠腑的病变。

在《黄帝内经》里,虽然用太阳来命名足太阳膀胱经、足太阳膀胱腑,用太阳来命名手太阳小肠经、手太阳小肠腑。

伤寒论(原文+译文+评析)卷第五辨阳明病脉证并治卷第五辨阳明病脉证并治【原文】问曰:病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约①(一云络)是也;正阳阳明者,胃家实②是也;少阳阳明者,发汗、利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

【注释】①脾约:因胃热乏津,脾之输布功能为胃热所约,以致肠燥便结的,名脾约。

②胃家实:胃家包括胃与大肠,指胃肠燥实。

【译文】问:三种不同的病症,有太阳阳明、有正阳阳明、有少阳阳明,各是指的什么?答:太阳阳明症,就是指脾约症,即胃燥津伤而引起的便秘症。

正阳阳明,就是指胃家实症,即肠胃燥热积滞成实症。

少阳阳明,是指误用发汗、利小便之法,使津液损伤,致津枯肠燥而成实,则形成大便难以解出的病症。

【评析】本条讲阳明燥实症的症型和成因。

本条以三阳阳明冠于阳明病篇之首,旨在揭示阳明病的复杂情况:既有太阳新病与脾约宿恙同见的太阳阳明,又有少阳病误治致津伤便难的少阳阳明,又有不兼太少而阳明自家燥实的正阳阳明。

脾约症的特点是不更衣十日无所苦,乃习惯性便秘,大多见于杂病,决不会是外感病初期,所以有一些注家解释脾约症为太阳转属阳明,是不切实际的。

少阳阳明是少阳病因发汗、利小便太过,津伤肠燥而致的烦实大便难症,此时少阳病应当还未全罢,所以名为少阳阳明。

如果少阳病已全罢,就没有突出少阳的必要,因为误治伤津化燥转属阳明,尤其多见于太阳病,并非仅见于少阳。

因此,太阳阳明为外感兼夹杂病,实际属于合病,少阳阳明为少阳误治转属阳明,性质同于并病,只是没有命名罢了。

至于正阳阳明,正,是纯的意思,不夹杂太阳或少阳,单纯为阳明燥实症。

由此可见,以本条为阳明病篇之首,既有症型的区分,也有成因的提示,并且以问答方式讨论,其本身就有着特殊意义。

【原文】阳明之为病,胃家实是也。

【译文】阳明热实症的病机,主要是胃肠燥实。

【评析】本条讲阳明热实症的提纲。

胃家包括胃与大肠,“实”指邪实,就是《内经》所说的“邪气盛则实”,因此,胃家实应包括胃的无形热盛与大肠的有形热结。

JT叔叔伤寒论慢慢教6.7.2少阳胆经之三焦细解原创小嘤咛嘤咛法则昨天收录于话题#JT叔叔伤寒论慢慢教90个6.7.2 少阳胆经之三焦细解那我们来看哦,这个我们刚刚讲到说,这一个病,他的三焦不通,因为他有三焦不通,所以他会牵扯到少阳区块的柴胡证的样子。

也就是说当人三焦不通的时候,他这个水气啊,都堆在这里,他会不会胁下闷痛?这是有可能的。

然后呢,因为这个病邪有牵连到胁下,它会干扰到少阳区块,所以它同样会有少阳病的特征,就是什么?头的侧面也在不舒服,它就是不只是后方,所以这些东西都有挂到少阳区块。

那这个“不能食”,这件事情是这样的哦,一个人他已经是病系在太阴了,身体里面已经是有湿气了,因为脾的运作不够好,所以才湿气堆在那里嘛。

然后医生又“二三下之”,那这样子“二三下之”之后那一定更虚对不对,更虚了之后当然就不会再有胃口吃饭了。

而这个跟这个柴胡证的那个胃口不好“嘿嘿不欲饮食”不一定是一样的,因为柴胡证的默默不欲食饮,想吐,邪高痛下,就所谓的邪在胆逆于胃,就是身体里面的互相的交流的情报出了问题,就是胆那边觉得不对劲了,就告诉胃说,你不要再吃饭了,我这边撑不住哦。

所以邪在胆逆于胃是另外一件事,跟你这个因为二三下之而把消化系统搞虚了这件事情又是没有关系的。

所以看起来像柴胡证,它里头却有不属于柴胡证的征兆。

那你看这个小便难跟水逆这两件事情,那就是五苓散证的征兆。

实际上这种发黄的病哦,在临床上面我们是用茵陈五苓散在治疗的,就是五苓散再加茵陈蒿,这我们之后的条文会上到的。

就是茵陈五苓散,因为茵陈是一个去湿热的药,加在五苓散里面就可以去湿去热,退黄,通水路哦,通水道。

所以这样一个茵陈五苓散证,它的状况看起来呢,会很像是柴胡汤证。

那这个“很像是“其实是一个蛮麻烦的事情。

比如说我们看后面的这个71条,他说一个人感冒了四五天,身体有点发烧,然后怕风,然后颈项强,然后胁下满,手足温,这个样子就可以用小柴胡汤。

其实主证跟前一条差很少嘛,对不对?只是一条是要用小柴胡汤,一条是不可用小柴胡汤,就是这样一件事。

千年的争议话题:三焦真正的解读千年的争议话题:三焦真正的解读《伤寒论》中的上焦(1)邪袭肺卫证候:发热,微恶风寒,咳嗽,头痛,口微渴,舌边尖红赤,舌苔薄白欠润,脉浮数等。

辨证要点:以发热、微恶风寒、咳嗽为辨证要点。

病机:温邪上受,首先犯肺,肺合皮手而统卫,故温邪上受,首先犯肺,肺合皮手而统卫,故温邪犯肺,外则卫受邪郁,内则肺气失宣。

(2)邪热壅肺证候:身热,汗出,口渴,咳嗽,气促,气喘,苔黄,脉数等。

辨证要点:以身热、咳喘、苔黄为辨证要点。

病机:邪热壅肺,肺气闭郁。

(3)湿热阻肺证候:恶寒发热,身热不扬,胸闷,咳嗽,咽痛,苔白腻,脉濡缓等。

辨证要点:以咳嗽、苔白腻为辨证要点。

病机:湿郁卫表,肺失宣降,即吴鞠通所说:“肺病湿则气不得化。

”《温病条辨·下焦篇》42条自注吴氏所说“肺病湿”是指湿犯太阴,其“气不得化”指肺失宣化。

肺气失宣,影响郁遏卫表湿邪失于宣散。

(4)邪陷心包证候:舌质红绛,神昏谵语或昏愦不语,舌謇肢厥等。

辨证要点:以神昏、肢厥、舌绛为辨证要点。

病机:邪陷包络,机窍阻闭是其主要病机变化。

邪陷途径有肺卫温邪不解,内传心包,导致机窍阻闭(称为逆传心包)者;有温邪从表及里,渐传心营者;有温邪直中(如暑热病邪),径入心包者。

热陷心包常夹痰兼瘀。

(5)湿蒙心包证候:神志昏蒙,时清时昧或似清似昧,舌苔垢腻,舌色不绛。

辨证要点:以神志时清时昧,舌苔垢腻为辨证要点。

病机:气分湿热酿蒸痰浊,蒙蔽包络是其主要病机变化。

原文243条:“食谷欲呕,属阳明也,吴茱萸汤主之。

得汤反剧者,属上焦也。

吴茱萸汤吴茱萸一升(洗)人参三两生姜六两(切)大枣十二枚(擘)上四味,以水七升,煮取二升,去滓,温服七合,日三服。

”我们认为本条条文在流传过程中存在错删,根据文理推断原文应是“食谷欲呕,属阳明也,得汤反剧者,属上焦也,吴茱萸汤主之。

”吴茱萸汤病位在胃,具体在幽门,病理为胃里虚寒,幽门痉挛。

因虚寒严重,进食后胃不能腐熟水谷,进而排空不良,故出现“食谷欲呕”。