《伤寒论通解》第二十四课太阳病篇合 病(二)

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:30

郝万山讲伤寒论07—太阳病概说(2)第07 讲太阳病概说(2)大家好,我们上课。

我们上次课给太阳病篇作了个开头,就是讲的太阳病的大概的情况,我们把它叫做太阳病的“概说”,我们说太阳病的成因,主要是风寒邪气侵袭人体的体表,当然太阳病的成因还有一种少数情况,就是少阴病阳气恢复以后,脏邪还腑,阴病出阳。

这种情况虽然非常少见,但在《伤寒论》中,讨论太阳和少阴关系的时候,少阴病阴病出阳,是太、少之间邪气相互转换的很重要的依据。

随后我们讨论了太阳病的病位,太阳病的病位涉及到足太阳膀胱经,涉及到足太阳膀胱腑。

从太阳病篇的原文来看,也涉及到手太阴肺的病变,因此说《伤寒论》中的太阳病就是从临床实践来的,是根据风寒之邪侵袭人体的肌表以后,它主要表现是什么证候,从这种临床实践中来的太阳的生理。

为了让大家能够更好地理解太阳病的病机,我们复习、回忆了太阳的有关生理,生理部分包括了经络,包括了脏腑,包括了脏腑的功能、脏腑的气化。

从足太阳膀胱经的循行特点来看,从头到脚,行于人体的头项、后背,是人体最长的、穴位最多的一条经脉,特别是它上连风府和督脉相通,下络腰肾,和肾相连。

这样的话,它就可以借助督脉和肾中的阳气来主管一身的阳气。

我们还提到了足太阳经的经别散布于心,这就沟通了太阳和心的关系。

关于太阳膀胱腑,它是主气化的,膀胱腑的气化。

我们是从两个方便来谈的,一方面是说它可以化生太阳的阳气,那么膀胱它作为一个水腑,怎么样可以化生阳气呢?它是在肾阳的温煦作用下,通过气化,化生阳气。

这个阳气呢,通过足太阳膀胱经脉,经脉是气血之通道。

同时也通过三焦这个气机水火的通道向体表输布。

膀胱气化机能的另一个方面就是参与水液代谢,参与水液代谢,一方面可以把体内的废水排出体外,另一个方面,它也可以把一部分水气化成津液,然后把津液向全身的各个器官输布,使津液输布上承。

膀胱气化机能的这两个方面在太阳病中都可以出现一种病理性的变化。

我在讲太阳病的时候具体都会谈到。

《伤寒论》太阳病篇总结,干货太阳病篇总结1、太阳本证包括太阳经证(太阳中风、太阳伤寒、表郁轻证)、太阳腑证(太阳蓄水、太阳蓄血);2、太阳变证:3、太阳类似证分述如下:1、太阳病症(1)太阳经证1)太阳中风(桂枝汤—解肌祛风调和营卫)发热、汗出、恶风、头项强痛,脉浮缓为临床表现;以风邪袭表、卫强营弱、营卫失和为基本病机。

2)太阳伤寒(麻黄汤—发汗散寒宣肺平喘)恶寒发热、无汗而喘、全身疼痛、脉浮紧为临床表现;以寒邪袭表、卫病营郁为基本病机。

3)表郁轻证(桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤小发其汗。

而表有小邪不解,里有轻度郁热而兼见烦躁者,则用桂枝二越婢一汤小发其汗,兼清郁热)以发热恶寒、阵发发作如疟状、身痒、面赤为主要临床表现;以表证日久、表有小邪闭郁不解,且营卫之气已经不足为基本病机。

(2)太阳腑证1)五苓散(外疏内利表里两解)病在气分,太阳膀胱气化不利而水邪内蓄,一般称为太阳蓄水证,以小便不利,渴欲饮水,少腹苦里急且伴有表证为表现。

2)核桃承气汤(泄热化瘀)抵当汤(丸)(破血逐瘀)病在血分,表邪循经入里化热,热和血结于下焦而血热内蓄,一般称为太阳蓄血证,以如狂或发狂,少腹急结或硬满为主要临床表现。

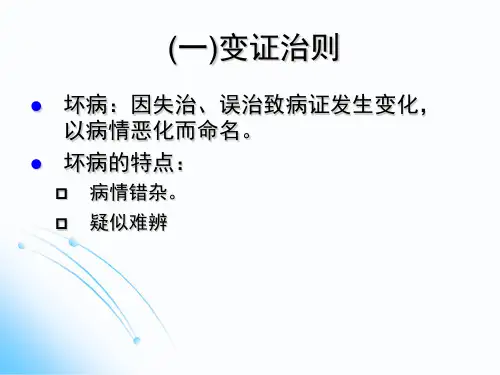

2、太阳病变证:失治或误治后,新的病证不具备六经病的特征,不能用六经正名来命名。

或寒或热、或虚或实、或寒热错杂、或虚实兼见、变化多端,并无固定程式所循,如:热郁胸膈的虚烦证、邪热壅肺的咳喘证、里热夹表邪的下利证、内脏阳虚证、阳虚兼水气证、以及阴阳气血两虚证、邪气与痰水互结的结胸证、气机壅滞升降失调之心下痞证等症候的辨证论治。

a.【热证】——病位不同《上焦热证》无形邪热留扰胸膈用栀子豉汤类。

邪热壅肺用麻黄杏仁甘草石膏汤。

《中焦热证》热入阳明,津气两伤用白虎加人参汤。

《中下焦热证》热迫肠道用葛根芩连汤。

b.【虚寒证】——所伤脏腑不同,病情轻重兼挟不同《心阳虚证》心阳虚心悸用桂枝甘草汤。

心阳虚烦躁用桂枝甘草龙骨牡蛎汤。

伤寒论第24条诸家解说第24条太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

胡希恕《胡希恕讲伤寒论》这种事情不常遭遇的,本来他是桂枝汤证,开始吃桂枝汤的时侯啊,不但病没好,反烦不解。

这个桂枝汤证不是不烦,烦得并不厉害,吃了桂枝汤了,汗出身和,应该不烦了。

而这里反起了相反的作用,反烦而表又不解。

这个不是桂枝汤有了毛病,是邪盛气滞,咱们说肌不和了,在肌肉这一层啊比较实,所以这个药力受阻,那么这个时侯呢可以用针灸刺风池风府。

辅助治疗的这个方法,这也不可不知的。

本来这个病人他是桂枝汤证,我们也给他用的桂枝汤,他反出了相反的作用,你要不知道这个作用就不好解决了,知道这个问题,哎!用针灸,刺完风池风府再用桂枝汤那就得好了。

那么这种事在临床上我一生都没遭遇到,但是古人这么说就可能会有这种情形,咱们也不可不知的。

金·成无己《注解伤寒论》烦者,热也。

服桂枝汤后,当汗出而身凉和;若反烦不解者,风甚而未能散也。

先刺风池、风府,以通太阳之经,而泄风气,却与桂枝汤解散则愈。

清·吴谦《医宗金鉴》太阳病,服桂枝汤,外证不解者,可更作服。

今初服不惟不解,而反加烦,是表邪太盛。

若遽与桂枝,恐更生烦热。

故宜先行刺法,疏其在经邪热,然后却与桂枝,发其肌腠风邪,俾外内调和,自然汗出而解矣。

方有执曰:桂枝全在服法,发汗切要如经。

若服不如法,汗不如经,病必不除,所以反烦。

反者、转也,言转加热闷也。

风池穴在耳后陷者中,按之引于耳中,手足少阳脉之会,刺可入同身寸之四分。

风府穴在项上入发际,同身寸之一寸。

大筋内宛宛中,督脉、阳维二经之会,刺可入同身寸之四分。

张志聪曰:风池、风府虽非太阳穴道,乃属太阳经脉所循之部,故刺之以衰太阳之病势。

魏荔彤曰:恐误认此为已传之躁烦,故标出以示人。

言不解则太阳之证俱在,但添一烦,知其非传里之烦,而仍为表未解之烦也。

清·柯琴《伤寒来苏集》前条治中风之始,此条治中风之变。

倪海厦讲伤寒论辨太阳病脉证并治法上篇(2)十六:「太阳病」头痛,发热,汗出,恶风者,「桂枝汤」主之。

枝汤证就是这四个症状头痛、发热、有汗、恶风,风吹得很难过,为什么?因为病在肌肉上面的时候,肌肉被束缚住了,皮肤表面的能源(固表力)没了,所以吹了风会很难过,风的「性」是「阳」的,阳都是往上走,所以感冒的时候病人会头痛,人正常的阳气一直往上走,如果得了桂枝汤证,肌肉被滤过性病毒束缚住,使正常的体温无法往外散,阳出不去就往上冲,所以会头痛。

发热,是一种本身的抵抗力和滤过性病毒相抗的现象,这四个症状出现肯定是桂枝汤,两个症状出现就可以了,如果临床上听起来是桂枝汤,但里面的病是淋病、梅毒,不一定的,如果症状是这样,桂枝汤下去就好了,只要是症状一样,汤剂都行得通。

十七:「太阳病」,项背强几几,及汗出,恶风者,「桂枝加葛根汤」主之。

项背强几几,脖子绷得很紧,绷得很紧表示此处的代谢循环系统不是很正常。

平常感冒进来的时候,桂枝汤就可以了,管里面是热的,离开血就变成冷的,肌肉里面有一定的水,表水有时候没办法排出去,就会陷在肌肉里面,等于不正常的水在肌肉,就会硬绑绑的,感觉背后到项部冰冷冷的,这时候靠葛根把水提升上来,然后靠桂枝把水排出去变成汗,这样子肌肉中的水就能正常代谢出去,于是项背强几几就解除掉了。

葛根这药可以升水,这水除了把肌肉的水提升到表面上发汗发掉以外,最重要的是葛根可以从肠胃里面一路通出来,还有喉咙很干燥的时候,葛根也可以生津,让下面的津液往上走,上到喉部来。

「本草」写葛根可以通痹、发痈;通痹、肌肉麻痹没有感觉,用葛根;发痈疽,可能是长肿瘤在里面,可能只是发炎在里面很深的地方,不在皮肤表面上,葛根可以把它推出来,所以葛根很好用。

葛根可以升水,把水升到头面上来,所以面部中风、口歪眼斜、肌肤麻木不仁,处方里面一定加葛根,葛根可以通痹,让肌肤活络起来,把肌肉抒解开来,所以葛根功能是往上升,在头、面、颈、脖子的部份。

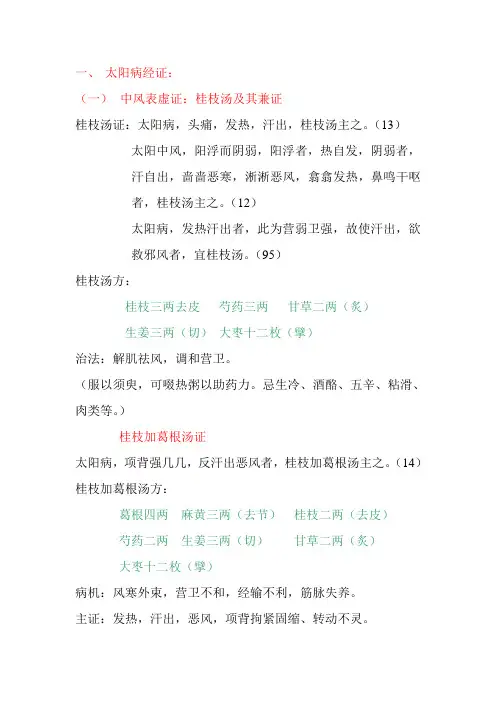

一、太阳病经证:(一)中风表虚证:桂枝汤及其兼证桂枝汤证:太阳病,头痛,发热,汗出,桂枝汤主之。

(13)太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)太阳病,发热汗出者,此为营弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

(95)桂枝汤方:桂枝三两去皮芍药三两甘草二两(炙)生姜三两(切)大枣十二枚(擘)治法:解肌祛风,调和营卫。

(服以须臾,可啜热粥以助药力。

忌生冷、酒酪、五辛、粘滑、肉类等。

)桂枝加葛根汤证太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

(14)桂枝加葛根汤方:葛根四两麻黄三两(去节)桂枝二两(去皮)芍药二两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)病机:风寒外束,营卫不和,经输不利,筋脉失养。

主证:发热,汗出,恶风,项背拘紧固缩、转动不灵。

治法:解肌祛风,调和营卫,升津舒经。

(温服一升,覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息及禁忌。

)桂枝加厚朴杏子汤证太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

(43)喘家,作桂枝汤,加厚朴杏子佳。

(18)桂枝加厚朴杏子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)厚朴二两(炙,去皮)杏仁五十枚(去皮尖)病机:风寒在表,营卫不和,肺气上逆。

主证:发热,汗出,恶风,头痛,咳喘气逆。

治法:解肌发表,降气平喘。

桂枝加附子汤证太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

(20)桂枝加附子汤方:桂枝三两(去皮)芍药三两生姜三两(切)甘草三两(炙)大枣十二枚(擘)附子一枚(炮,去皮,破八片)病机:表证未除,阳气虚弱,阴亦不足。

主症:发热,恶风,头痛,汗漏不止,四肢拘急不适,小便不利等。

治法:扶阳解表。

桂枝去芍药汤证太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之。

(21)桂枝去芍药汤方:桂枝三两(去皮)生姜三两(切)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)病机:表邪未解,胸阳不振。

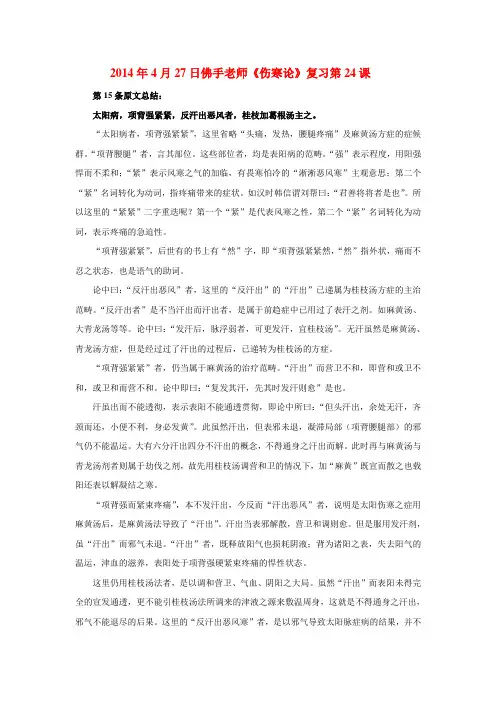

2014年4月27日佛手老师《伤寒论》复习第24课第15条原文总结:太阳病,项背强紧紧,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之。

“太阳病者,项背强紧紧”,这里省略“头痛,发热,腰腿疼痛”及麻黄汤方症的症候群。

“项背腰腿”者,言其部位。

这些部位者,均是表阳病的范畴。

“强”表示程度,用阳强悍而不柔和;“紧”表示风寒之气的加临,有畏寒怕冷的“淅淅恶风寒”主观意思;第二个“紧”名词转化为动词,指疼痛带来的症状。

如汉时韩信谓刘帮曰:“君善将将者是也”。

所以这里的“紧紧”二字重迭呢?第一个“紧”是代表风寒之性,第二个“紧”名词转化为动词,表示疼痛的急迫性。

“项背强紧紧”,后世有的书上有“然”字,即“项背强紧紧然,“然”指外状,痛而不忍之状态,也是语气的助词。

论中曰:“反汗出恶风”者,这里的“反汗出”的“汗出”已递属为桂枝汤方症的主治范畴。

“反汗出者”是不当汗出而汗出者,是属于前趋症中已用过了表汗之剂。

如麻黄汤、大青龙汤等等。

论中曰:“发汗后,脉浮弱者,可更发汗,宜桂枝汤”。

无汗虽然是麻黄汤、青龙汤方症,但是经过过了汗出的过程后,已递转为桂枝汤的方症。

“项背强紧紧”者,仍当属于麻黄汤的治疗范畴。

“汗出”而营卫不和,即营和或卫不和,或卫和而营不和。

论中即曰:“复发其汗,先其时发汗则愈”是也。

汗虽出而不能透彻,表示表阳不能通透贯彻,即论中所曰:“但头汗出,余处无汗,齐颈而还,小便不利,身必发黄”。

此虽然汗出,但表邪未退,凝滞局部(项背腰腿部)的邪气仍不能温运。

大有六分汗出四分不汗出的概念,不得通身之汗出而解。

此时再与麻黄汤与青龙汤剂者则属于劫伐之剂,故先用桂枝汤调营和卫的情况下,加“麻黄”既宣而散之也载阳还表以解凝结之寒。

“项背强而紧束疼痛”,本不发汗出,今反而“汗出恶风”者,说明是太阳伤寒之症用麻黄汤后,是麻黄汤法导致了“汗出”。

汗出当表邪解散,营卫和调则愈。

但是服用发汗剂,虽“汗出”而邪气未退。

“汗出”者,既释放阳气也损耗阴液;背为诸阳之表,失去阳气的温运,津血的滋养,表阳处于项背强硬紧束疼痛的悍性状态。

胡希恕老先生讲伤寒27条太阳病发热恶寒热多寒少27太阳病发热恶寒热多寒少脉微弱者此无阳也不可发汗宜桂枝二越婢一汤。

这一节,一般的讲的也都是错的多。

这个太阳病啊,发热恶寒说明还在表了,但是热多寒少,这个热多寒少啊,它是冲着这个发热恶寒说的,不是这个病特别的有壮热,不是那个样子,它把这个发热恶寒,那么在这个发热恶寒的这个情况,热较比多而寒较比少,不是在这个发热恶寒之后另有大热而恶寒少,不是那个意思。

那么这个寒少啊,我们讲太阳病,太阳病的恶寒是一个主要的证候啊。

这个寒少说明这个表啊,要罢,就要解了。

那么这个病呢虽然发热恶寒,但是由于热多寒少,那么这个病啊表欲解,热不退,恐怕要转成阳明里热的病,它是这么个意思。

可是转成阳明里热呢,你看前面白虎汤(26条白虎加人参汤),脉洪大,这个脉微弱。

微弱在这也是有两个意思,一方面冲上面说的,虽然发热恶寒,但是它寒少,表证欲去了,虽然这个热较比多,但是脉微弱,这个外邪已去啊,所以没有多大里热,这个脉微弱还有一个意思,底下他注了,“此无阳也”,这个“无阳”就是津液,就指津液说的。

他这个书上啊,尤其在表证的时候,他常说的无阳都是指这津液,脉微者为亡阳嘛。

脉弱,咱们头前讲了,阳浮而阴弱,那个弱就是血少了。

总而言之就是气血俱虚呀,就是津液血液都少啊,所以他说“此无阳也”。

“此无阳也”,不指这热说的,上面明明说的发热恶寒,热多寒少,还此无阳也,还没有热,这不是瞎扯吗。

这一句真就有这么注的,这么注就是错的。

这个此无阳也,没有津液,就是亡失津液。

“不可发汗”,这个发汗啊,最耗伤津液了,那么唯独这个津液虚,所以不可发汗,宜桂枝二越婢一汤。

那么这个表不解怎么办呢?还发热恶寒嘛,那么就稍稍地用桂枝二越婢一汤清肃其表里。

这也是个发汗药啊,发汗药呢但是它不大发汗。

这个越婢汤啊,在这个《伤寒论》里没有,在《金匮要略》里头有。

它就是麻黄、甘草、大枣、生姜、石膏,这几个药就叫越婢汤,那么桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣就是桂枝汤了,它是桂枝二越婢一。

郝万山讲伤寒论24—心阳大家好,我们上课。

太阳变证的第一组证候——热证,我们上次课讲了热扰胸膈证,讲了邪热壅肺证,讲了协热利的葛根芩连汤证,下面我们接着讲第四个证候。

讲义的第51 页,原文的172 条:“太阳与少阳合病,自下利者,与黄芩汤;若呕者,黄芩加半夏生姜汤主之。

”①这里所说的太阳与少阳合病,指得是太阳和少阳病同时出现,它的临床表现,除了太阳病的特征、少阳病的特征以外,最突出的是有一个自下利。

那么这个自下利它的病机是什么?应当是少阳胆热内迫阳明胃肠。

少阳病涉及到少阳经和少阳胆腑以及三焦,少阳受邪以后,它有个特点——常常是经腑同病,这点我们到少阳病篇的时候,讲少阳病的特点,第一个就是经腑同病。

太阳病经表受邪和太阳病的腑证是分开的。

阳明病,以后我们讲阳明病的时候,阳明病的经证、热证和阳明病的里实证、腑证也是分开的。

少阳病比较特殊,常常经腑同病,所以这里的172 条的“太阳与少阳合病”是有太阳表证,同时又有少阳经腑同病的临床特征。

少阳腑就是少阳胆,胆热就特别容易内迫阳明胃肠,如果胆热犯胃的话,那就是我们通常所说的少阳病喜呕多呕的问题;如果胆热下迫肠道的话,就是这里所说的自下利。

对于少阳病来说是禁用汗法的,因为少阳是个小阳,是个弱阳,如果用汗法、用吐法、用下法,对于少阳的邪气不能起到驱除的作用,只能白白的耗伤少阳的正气。

所以当我们讲少阳病的时候,大家就知道少阳有三禁——禁汗、禁吐、禁下。

现在,太阳和少阳合病,明显的是少阳邪气重,胆热内迫而出现了下利,言外之意,太阳邪气比较轻,那你单独用汗法解太阳表邪就违犯了少阳的禁汗。

所以在治疗上,仲景用黄芩汤,以清胆热为主,清胆热,治热利为主。

这就是他用黄芩汤的道理。

刚才我们说,胆热内迫胃肠,胆热迫肠的话可以下利,胆热迫胃的话可以出现呕吐。

所以,“若呕者,黄芩加半夏生姜汤主之”。

如果胆热迫胃,胃气上逆见到呕吐的,那么就在黄芩汤的基础上加上半夏和生姜和胃、降逆、止呕,这就是黄芩加半夏生姜汤的方义。

【总结】伤寒论太阳病篇太阳病,因为《伤寒论》作者张仲景认为输布于体表的阳⽓是由太阳所疏布的,所以体表的阳⽓被寒邪所伤,⽽发⽣的浅表的证候叫做太阳病。

太阳病涉及到了表证,涉及到了太阳经脉⽓⾎不利的症候,涉及到膀胱腑的证候。

从太阳表证来讲,风寒邪⽓伤⼈体体表的阳⽓,体表的阳⽓被伤,它的温煦肌表的功能,它的调节汗孔开合的功能,它的防御外邪的功能失调,因此在它的临床症候上就出现了两⼤类:⼀类是汗孔只开不合的,有汗的,我们把它叫做中风证。

⼀类是汗孔只关⽽不能开的,⽆汗的,我们把它叫做伤寒。

由于中风本⾝这个证候有汗出,汗出就要伤营,所以我们把它叫做“太阳中风表虚证”;⽽伤寒这个证候呢,没有汗出,不存在营阴外泄的问题,所以我们把它叫做“太阳中风表实证”。

表虚、表实是相对⽽⾔的,并不是说太阳中风表虚证,后世医家把它叫做表虚证,不是说它是⼀个虚证,在治疗上我们不是以补正为主,⽽是祛邪为主。

治疗“太阳中风表虚证”的,我们⽤桂枝汤;治疗“太阳中风表实证”我们⽤⿇黄汤。

随后《伤寒论》中⼜谈到桂枝汤的其他适应证,桂枝汤的使⽤禁忌证,桂枝汤的加减应⽤举例;谈到了⿇黄汤的其他适应证,⿇黄汤的使⽤禁忌证,和⿇黄汤的加减运⽤举例,这⼀⼤部分内容是太阳表证这部分的主要内容。

太阳病有汗的应当⽤桂枝汤,禁⽤⿇黄汤;太阳病⽆汗的应⽤⿇黄汤,禁⽤桂枝汤。

可是我们在临床上,却会遇到⼀种中间的状态:病⼈是没有汗,但是寒邪闭表,这个寒邪并不重,病程已经长了,营卫之⽓已经不⾜,你说这个时候⽤桂枝汤,它不能够发越在表的闭郁的寒邪,⽤⿇黄汤呢,⼜怕它发汗太过,更伤营卫之⽓。

在这种情况下,张仲景就把两个⽅⼦合起来,这就是我们在太阳表证最后谈到的那三个⼩汗⽅:桂⿇各半汤、桂⼆⿇⼀汤、和桂⼆越⼀汤。

别看这三个⽅⼦我们今天在临床上⽤的机会并不多,但是这种合起来,合⽅治疗疑难的这种思路,特别值得我们今天学习。

所以今天在临床上常常不是单独⽤⼀个⽅⼦,经⽅和后世的时⽅相混合、两个经⽅或者三个以上经⽅相混⽤,这些思路都来于《伤寒论》,可以提⾼临床疗效。

《伤寒论》试解No.244244 太阳病,寸缓关浮尺弱,其人发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞者,此以医下之也。

如其不下者,病人不恶寒而渴者,此转属阳明也。

小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也。

渴欲饮水,少少与之,但以法救之。

渴者,宜五苓散。

本条分三部分讲解,叙述了凭寸关尺三部的脉象来判断太阳病的患者的既往史、传变、诊断和预后。

第一部分是说患者初来时已诊断出太阳病(太阳病),此时脉象中,寸脉出现的是太阳中风脉之缓脉,提示津液相对不足(参见《伤寒论》试解No.2),结合关脉出现的浮脉,符合太阳中风证之浮缓脉;此时仅为太阳病,按理尺脉不应该弱(老年人、久病等长期体弱者除外),但患者尺脉确实出现了弱脉,结合关脉出现的浮脉,符合心下(胃)痞证的关浮尺沉之脉(参考《伤寒论》试解No.154)(寸缓关浮尺弱),因此我们就要考虑是不是有误治或其他内外因导致患者正气之“根”受损,可以用四诊合参收集尽可能多的信息来判断,而接下来的条文也从症状描述佐证了这一点。

患者本应只有太阳表证的症状,但此时除了出现了太阳中风证的发热、汗出、恶寒(参见《伤寒论》试解No.2)(其人发热汗出,复恶寒),还出现了少阳病之心下(胃)痞证(但心下痞者),这也符合关浮尺沉的脉象,虽没有出现呕等少阳病之柴胡证(不呕),但仍是传入了少阳层面,如果排除患者本身久病或其他原因的正气体虚,就要考虑是否是医者在之前误用了下法导致正气大损而出现尺脉弱和进一步传变(此以医下之也),此时可为太阳中风证+少阳心下(胃)痞证,治疗根据具体情况可考虑桂枝汤合半夏泻心汤或桂枝汤合大黄黄连泻心汤。

第二部分承接第一部分,说如果医者没有误下(如其不下者),不仅出现了上面提到的症状——发热、汗出、不呕、心下痞,而且还口渴且不恶寒(病人不恶寒而渴者),则优先考虑为传变到阳明病(或为心下痞硬痛的纯阳明病陷胸汤证,也可为太阳病传变的少阳阳明证等,视临床具体症状而定),热盛灼津而出现口渴(此转属阳明也)。

倪海厦讲《伤寒论》笔录第二十四篇六五:下之后,复发汗,必振寒,脉微细。

所以然者,以内外俱虚故也。

攻下了以后你又给他发汗,这种出现都是没有按照顺序来做。

没有按照我们应该“先解表再去攻里”才对。

你给他先攻下以后再发汗,如果病人出现了有怕冷了,脉是微细的,这个并没有坏症,只是表里都虚。

张仲景在写的时候,你看他写内外俱虚,他在原文上面他绝对不会写阴虚阳虚,他不用这个字的,(阴虚阳虚是)我们给他补进去的。

他为什么不要用这个字?因为他怕用了这个字以后你就开始开药了。

所以,张仲景你以后注意看,他很不赞成滋阴的,滋阴的补阴。

温病派都是滋阴,他看到什么人都是阴虚,每个人不管什么病看到都是阴虚,看到伤寒,中风,都是阴虚,肾脏病心脏病都是阴虚,那怎么治病?张仲景从来不提阴虚啊,就是内外俱虚。

知道这个人纯虚证啊,我们可以用一些,可以吃一些很好的食物,还没有开处方的这边,很好的食物来食补,都可以。

这个只是虚,但是没有危险。

危险的时候就不一样啦。

六六:下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕,不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,“干姜附子汤”主之。

第六十六条,你如果遇到这种情形,就必须要处方了。

攻下以后,你又给他发汗,病人出现了昼日烦躁不得眠。

我每次给诸位讲,我们最怕烦躁。

医院里面的安宁病房,安宁病房就是说你差不多了嘛,就把你放到安宁病房。

实际上安宁病房应该叫做烦躁病房,因为病人死之前都在烦躁,手脚动来动去。

一直烦躁,手脚都在那里晃动啊。

烦躁就危险。

夜而安静。

如果你是病只有发在白天,晚上很正常。

白天呢是阳,晚上是阴,没有呕,没有渴,没有表证,脉又沉微,身无大热者。

这很简单,这是阳虚嘛。

因为你没有呕,代表胃没有问题啊,又没有渴,没有造成身体的伤害嘛。

代表你身体下之后,又发汗,并没有真正地伤害到。

阳虚而已。

没有表证,脉又沉微,发汗之前脉是浮的,现在脉沉下去了。

这种情况呢就代表说阳虚了。

阳虚的时候呢,晚上都很正常,只有白天,你看,他用干姜附子汤。

甘草学园每天《伤寒论》—第24条更多优质文章、名老中医免费直播、中医临床验案、书方药学习库,尽在“甘草学园”——纯粹、专业、平等、开放的中医学习交流社区,与中医同道共成长。

文章来源:甘草学园原文链接:作者:陈永刚(24)太阳病,初服桂枝汤,反烦,不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

字面意思:太阳病患者未经治疗,服用桂枝汤后病情反剧,出现烦躁,病情不解,先用针刺风池、风府两穴位,然后再给与桂枝汤病情就会好转痊愈。

引申意思:太阳病初服桂枝汤,说明患者是个太阳中风证,服桂枝汤出现烦躁是药不胜邪,风池、风府有驱散外邪之功效,先刺两穴,邪气必定部分解除,再服用桂枝汤则疾病可愈。

逻辑分析:太阳中风证的正治方剂是桂枝汤,但服用桂枝汤后患者却出现烦躁难免让人疑惑不解。

我们根据条文中“先刺风池、风府”可知,这是因为患者感受的邪气过重,故需要通过针刺的方法协助治疗以散邪气。

我们知道一般情况下,机体解除邪气方式大致分为六类——即以六经为主的六种方式。

太阳中风证患者服用桂枝汤后机体会借助中药的作用,将全身气机向上向外舒达以解除邪气,但因为患者体质的有所不同而存在同中有异,因此,有的病人吃了药很快就好了,有的病人则需要较长时间,有的病人药后会产生瞑眩反应,有的病人会出现“上火”等等,还有如本条文所描述的烦躁都属于此类。

这些都和体质相关,这种情况下,即使医生辩证准确,用量符合要求也无法避免。

这是由于病人解除病邪的方式有异。

面对这样的患者,我们采用的治疗方法也应有所不同,本条文只是一个例子,临床遇到的可能千奇百怪,我们应当灵活对待,万不可拘束自己的思维。

在《伤寒论》中仲景给出的解决策略是针刺辅助治疗,当然我们也可以对方剂进行加减,或者对药量进行调整。

附:应用解析太阳中风轻证,因邪郁于营卫,单用桂枝汤减量,尚有药力单薄。

治疗在用桂枝汤调和营卫之时,还当配以少量麻黄汤变方以宣发营卫之郁,在调和营卫之际,营卫郁滞之病机因之而解。

倪海厦伤寒论笔记(十九)伤寒论第二十四条辨:太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

这个条辨就是说,太阳病,服了一遍桂枝汤,不仅表症未解,反而增添了烦闷不安的感觉,这就是邪气郁滞太甚所致。

治疗应当先针刺风池、风府,以疏经泄邪,然后再给予桂枝汤,病就可以痊愈。

太阳病刚开始的时候服了桂枝汤以后,病人反而烦燥,表示病还没有好,我们可以在风池,风府做一下针灸,在给病人桂枝汤就可以全愈。

我们人体身上的穴位凡是带有风的穴位都与风有关,风池,风府,风门,风市,翳风。

伤寒论第二十四条在这里插了一点针灸,主要是告诉我们,风池和风府是我们太阳中风的地方,当我们的太阳病大部分都好得差不多了,只是还有一点没有好完全,心里有一点烦燥,这个时候再在风池和风府上下针,下针以后再服桂枝汤就能全愈。

所以,我们遇到风大的时候或者是冷的时候,脖子一定要保护好。

如果太阳病,开桂枝汤吃,病没有好,结果病人反成烦躁,先刺“风池”、“风府”,再给桂枝汤就好了。

为什么会烦躁?因为病人本身就是虚的,虚在了心脏,吃了桂枝汤之后,桂枝是发表的,结果发表的力量不够,就停在这地方。

头是诸阳之会,所有的阳都会在头上,身上所有的阳气、动能出来的时候、一定是先给头部,到头部之后,才会灌到我们人体的四肢上去,如果到头部的力量不够,就会停在胸口,所以,扎“风池”、“风府”,就是通经活络,让它能通上去、让桂枝汤能发表。

汤剂内服,每见有烦、或闷、或眩、或惊惕、寒战等现象,有两种情形:第一就是药不对症,引起的变病。

该发汗的时候,你攻下。

第二就是服药以后出现了“瞑眩”现象。

中医有句话叫:药不瞑眩疾弗瘳,这个“瞑眩”的症状,其实就是正邪相争的现象,药对证了,药证相合了。

所以如果处方开得好,药吃下去,头不“瞑眩”,病不会好的。

如果是感冒了,早上吃完药,胃气大多在中午的时候会恢复,到了中午的时候肚子特别的饿,如果是下午吃的药,在第二天中午胃气恢复。

如果是阴证的病人“瞑眩”的时候,大多数会在晚上半夜的时候肚了饿,半夜胃气恢复,夜半三更起来找东西吃,这些就提示病人的病好了。

白话伤寒论24)太阳伤寒证的转变36、太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。

设胸满胁痛者,与小柴胡汤。

脉但浮者,与麻黄汤。

大家好,今天说的条论是个麻黄汤的传变入里的情况。

我们说张仲景的伤寒论其实让中医学变的更加简单。

如果你是学习《内经》,或者说一辈子只看《内经》,其他的方书你不学习,我个人认为你是不会看病的。

但是你会明白人为什么得病,以及那里病了。

《内经》是个很复杂的中医理论系统。

我们后学的很多辨证理论几乎都来源于它。

包括我们很多的人说张仲景的《伤寒论》也是发展《内经》的理论。

我们后世的中医多使用脏腑、营卫、三焦辨证。

这些辨证方式也确实完善了中医理论体系。

但是比较起张仲景的六经辨证,他们只是一个局部的循环辨证。

而六经是个全身整体的辨证体系。

比如太阳病,只要脉浮、头项强痛、恶寒的症状有了,无论你是西医的什么病,是肝病,还是肺病,还是啥病,都可以按照太阳病的方式来治疗。

六经的循环分为六个经脉,三个层次。

太阳表阳,少阴表阴;阳明里阳,太阴里阴;少阳半表半里在中,为中之阳,厥阴半表半里为中之阴。

但是《伤寒论》的论述次序是按照《内经》的一日太阳,二日阳明,三日少阳的顺序。

所以我们自己学习和研究很难明白六经表里阴阳的关系。

在六经的学习中就可以囊括了表里、阴阳、虚实、寒热的八纲辨证的方法。

本条是说明了一个病邪由太阳表与少阳半表半里之间的转换过程。

因为症状的不同所以针对的治疗方式就不同。

“太阳病,十日以去,”首先根据后面说的“与麻黄汤”来判断,这个太阳病应该是太阳伤寒的麻黄汤证。

应该有恶寒、无汗、体痛等麻黄汤的症状。

“十日以去”也就是说得了这个太阳伤寒的症状一经十日了。

很多的中医喜欢这个“数术”,也是根据《内经》和《易经》来说的,前面讲过“阳数七,阴数六”的概念。

曹颖甫认为这个一日应该是指的“七日”;陈修园也很喜欢说明《伤寒论》中的这些个数字的概念。

比如后面说的小柴胡汤中开始说的“伤寒五六日”,陈修园就认为是五六日的时候为“少阳”经的传变时间。