14古文二则(菊)

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:7

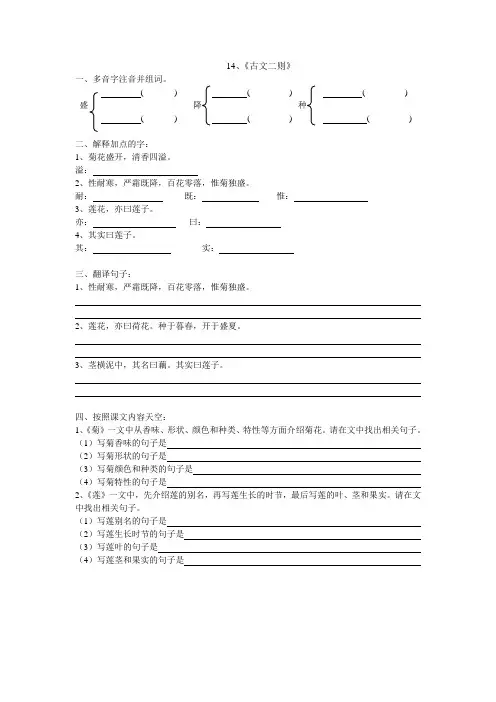

14、《古文二则》

一、多音字注音并组词。

( ) ( ) ( )

盛降种

( ) ( ) ( )

二、解释加点的字:

1、菊花盛开,清香四溢。

溢:

2、性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

耐:既:惟:

3、莲花,亦曰莲子。

亦:曰:

4、其实曰莲子。

其:实:

三、翻译句子:

1、性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

2、莲花,亦曰荷花。

种于暮春,开于盛夏。

3、茎横泥中,其名曰藕。

其实曰莲子。

四、按照课文内容天空:

1、《菊》一文中从香味、形状、颜色和种类、特性等方面介绍菊花。

请在文中找出相关句子。

(1)写菊香味的句子是

(2)写菊形状的句子是

(3)写菊颜色和种类的句子是

(4)写菊特性的句子是

2、《莲》一文中,先介绍莲的别名,再写莲生长的时节,最后写莲的叶、茎和果实。

请在文中找出相关句子。

(1)写莲别名的句子是

(2)写莲生长时节的句子是

(3)写莲叶的句子是

(4)写莲茎和果实的句子是。

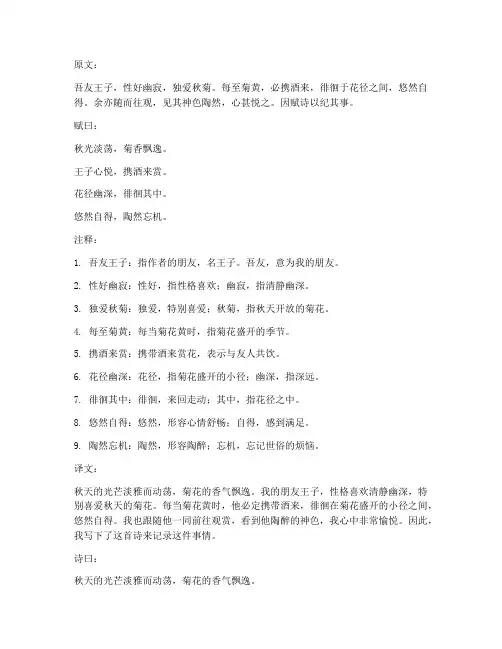

原文:

吾友王子,性好幽寂,独爱秋菊。

每至菊黄,必携酒来,徘徊于花径之间,悠然自得。

余亦随而往观,见其神色陶然,心甚悦之。

因赋诗以纪其事。

赋曰:

秋光淡荡,菊香飘逸。

王子心悦,携酒来赏。

花径幽深,徘徊其中。

悠然自得,陶然忘机。

注释:

1. 吾友王子:指作者的朋友,名王子。

吾友,意为我的朋友。

2. 性好幽寂:性好,指性格喜欢;幽寂,指清静幽深。

3. 独爱秋菊:独爱,特别喜爱;秋菊,指秋天开放的菊花。

4. 每至菊黄:每当菊花黄时,指菊花盛开的季节。

5. 携酒来赏:携带酒来赏花,表示与友人共饮。

6. 花径幽深:花径,指菊花盛开的小径;幽深,指深远。

7. 徘徊其中:徘徊,来回走动;其中,指花径之中。

8. 悠然自得:悠然,形容心情舒畅;自得,感到满足。

9. 陶然忘机:陶然,形容陶醉;忘机,忘记世俗的烦恼。

译文:

秋天的光芒淡雅而动荡,菊花的香气飘逸。

我的朋友王子,性格喜欢清静幽深,特别喜爱秋天的菊花。

每当菊花黄时,他必定携带酒来,徘徊在菊花盛开的小径之间,悠然自得。

我也跟随他一同前往观赏,看到他陶醉的神色,我心中非常愉悦。

因此,我写下了这首诗来记录这件事情。

诗曰:

秋天的光芒淡雅而动荡,菊花的香气飘逸。

王子心情愉悦,带着酒来赏花。

花径深远,他在其中来回走动。

悠然自得,陶醉于其中,忘记了世俗的烦恼。

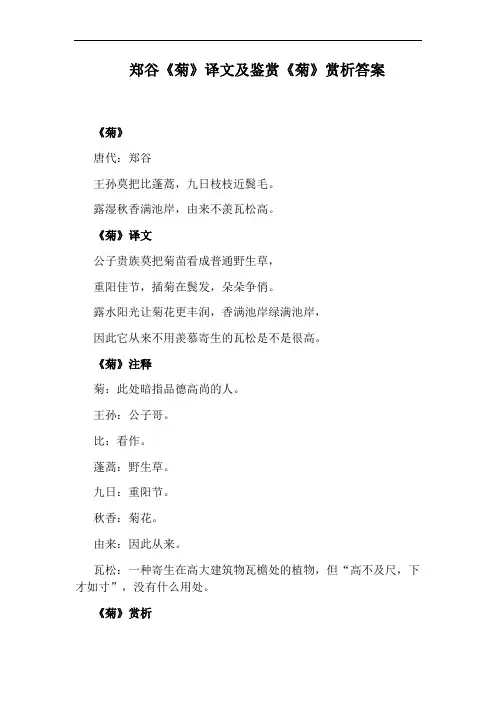

郑谷《菊》译文及鉴赏《菊》赏析答案《菊》唐代:郑谷王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高。

《菊》译文公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。

露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸,因此它从来不用羡慕寄生的瓦松是不是很高。

《菊》注释菊:此处暗指品德高尚的人。

王孙:公子哥。

比:看作。

蓬蒿:野生草。

九日:重阳节。

秋香:菊花。

由来:因此从来。

瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,但“高不及尺,下才如寸”,没有什么用处。

《菊》赏析题为菊,但通篇不用一个菊字,但句句写菊。

“王孙莫把比蓬蒿”,蓬蒿是一种野生草,个头较高,从外形看,与菊苗太大的差别,养尊处优的公子王孙们,是很容易把菊苗当作蓬蒿的。

作者直抒胸臆,直截了当地训斥王孙公子“菊草不分”。

其实这是鄙视他们不识人才。

下一句就更能看出作者的用意了。

“九日枝枝近鬓毛”,每年阴历九月九日,是中国古代重要的重阳节,这一天,我们的先人登高、赏菊、饮酒,佩茱萸囊,把菊花插戴于鬓上。

这第二句是说,菊苗到了重阳节,就会开出美丽的花朵,这与蓬蒿有了本质的区别。

你看,一枝又一枝的菊花插在大家的鬓发间。

请问:有乱插蓬蒿的吗?哈哈没有。

这第二句,作者作为菊花是多么自豪啊,人们终于认识到它的价值。

三、四两句是全诗的着重处,集中地写了菊的高洁气质和高尚品格。

“露湿秋香满池岸”,寥寥七字,写秋天早晨景象:太阳初升,丛丛秀菊,饱含露水,湿润晶莹,明艳可爱;缕缕幽香,飘满池岸,令人心旷神怡,菊花独具的神韵风采,跃然纸上。

在这里,“湿”字很有讲究,让人想见那片片花瓣缀满露珠,分外滋润,分外明丽。

“满”字形象贴切,表现出那清香是如何沁人心脾,不绝如缕。

从中我们不仅看到了菊花特有的形象,也感受到了菊花和那特定的环境、特定的氛围交织融合所产生的魅力。

诗人在描写了菊的气质以后,很自然地归结到咏菊的主旨:“由来不羡瓦松高”。

瓦松,是一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物。

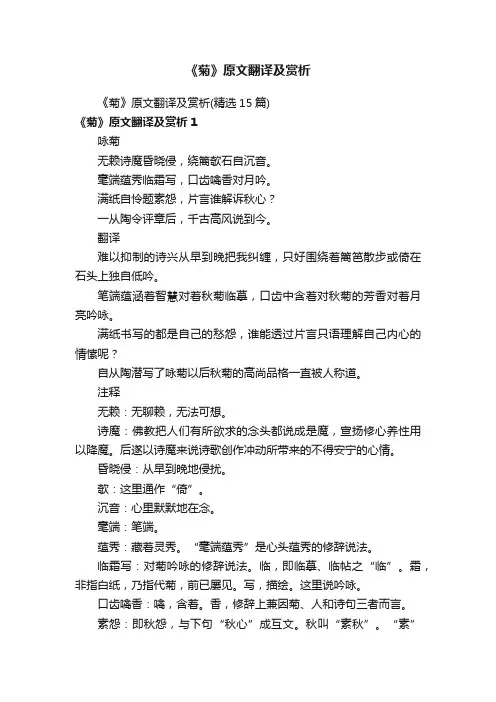

《菊》原文翻译及赏析《菊》原文翻译及赏析(精选15篇)《菊》原文翻译及赏析1咏菊无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。

毫端蕴秀临霜写,口齿噙香对月吟。

满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心?一从陶令评章后,千古高风说到今。

翻译难以抑制的诗兴从早到晚把我纠缠,只好围绕着篱笆散步或倚在石头上独自低吟。

笔端蕴涵着智慧对着秋菊临摹,口齿中含着对秋菊的芳香对着月亮吟咏。

满纸书写的都是自己的愁怨,谁能透过片言只语理解自己内心的情愫呢?自从陶潜写了咏菊以后秋菊的高尚品格一直被人称道。

注释无赖:无聊赖,无法可想。

诗魔:佛教把人们有所欲求的念头都说成是魔,宣扬修心养性用以降魔。

后遂以诗魔来说诗歌创作冲动所带来的不得安宁的心情。

昏晓侵:从早到晚地侵扰。

欹:这里通作“倚”。

沉音:心里默默地在念。

毫端:笔端。

蕴秀:藏着灵秀。

“毫端蕴秀”是心头蕴秀的修辞说法。

临霜写:对菊吟咏的修辞说法。

临,即临摹、临帖之“临”。

霜,非指白纸,乃指代菊,前已屡见。

写,描绘。

这里说吟咏。

口齿噙香:噙,含着。

香,修辞上兼因菊、人和诗句三者而言。

素怨:即秋怨,与下句“秋心”成互文。

秋叫“素秋”。

“素”在这里不作平素解,却兼有贞白、高洁的含义。

“素怨”、“秋心”皆借菊的孤傲抒自己的情怀。

一从:自从。

陶令:陶渊明(365—427),东晋诗人,字符亮,一说名潜字渊明。

评章:鉴赏,议论。

亦借说吟咏,如:评章风月。

高风:高尚的品格。

赏析这首诗出现在《红楼梦》第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗薛蘅芜讽和螃蟹咏》里。

这是《海棠诗社》的第二次活动,也是贾府表面上处于最鼎盛的时期。

此次活动,由史湘云和薛宝钗拟定题目,共十二道题目,限定七律,但不限韵,由宝玉、黛玉、宝钗、湘云、探春等五人自由选题。

在这次吟诗比赛中,“蘅芜君”薛宝钗选了《忆菊》、《画菊》之后,“怡红公子”贾宝玉选了《访菊》和《种菊》两道诗题。

“潇湘妃子”林黛玉选了其中三道诗题:《咏菊》、《问菊》和《菊梦》。

其余五题分别由湘云和探春选得。

菊花原文,翻译,赏析菊花原文,翻译,赏析菊花原文,翻译,赏析1菊花唐元稹秋丛绕舍似陶,遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

译文:一丛丛的秋菊环绕着这家农舍,好像到了陶渊明先生的家。

我绕着这家的篱笆墙赏菊,一圈又一圈,不知不觉中,竟已西斜。

百花之中,不是我最菊,而是因为菊花凋零得最晚,如果它开谢了,后面也就无花可赏了。

注释:1、秋丛:指丛丛秋菊。

2、舍:居住的房子。

3、陶家:陶渊明的家。

陶,指东晋诗人陶渊明。

4、遍绕:环绕一遍。

5、篱:篱笆。

6、日渐斜:太阳渐渐落山。

斜,倾斜。

7、尽:完。

8、更:再。

洛城:今河南洛阳。

赏析:这首七言绝句诗,虽然写的是咏菊这个寻常的题材,但用笔巧妙,别具一格,诗人独特的爱菊花理由新颖自然,不落俗套,并且发人思考。

诗人没有正面写菊花,却通过爱菊,侧面烘托它的优秀品格,美妙灵动,意趣盎然。

该诗取陶诗的意境,且也以淡雅朴素的语言吟咏,便不似陶公全用意象,蕴藉之至;而是在描绘具象之后,以自述的方式道出爱菊之由而又不一语说尽,留下了想象去回味咀嚼,这就增强了它的艺术感染力。

菊花原文,翻译,赏析2原文:愁绝行人天易暮,行向鹧鸪声里住。

渺渺洞庭波,木叶下,楚天何处。

折残杨柳应无数,趁离亭笛声吹度。

有几个征鸿,相伴也,送君南去。

译文世间别离最无奈,总到离别时,方恨相聚少。

你我二人.意中相投,此一别,好时光将少。

我是多么不情愿,与你在日暮黄昏中告别,此时此刻的心情,想必我们彼此明了。

杨柳折了无数,仍道不出珍重,笛声阵阵,扣人心弦。

你终究还是成为自日中的远影,我驻足难移,惟愿鸿雁伴君行,一路顺风顺水。

赏析:送别总是令人伤感的,故诗词中举凡送别题材的作品也总是伤离怨别者居多。

本篇亦为送别之作,其感伤之情也是泻洒满纸。

唯其作法别见特色,即用笔有虚有实,上片出之以虚,是写想象之景,写见阳将赴任之地的苍茫凄清之景;下片是实笔出之,写此时此地之景。

一虚一实,轻灵而不失深婉,将送别、惜别的深挚情意表达得尽致淋漓。

二年级上册第一单元《菊》【文言文】菊花盛开,清香四溢。

其瓣(bàn)如丝,如爪。

其色或黄、或白、或赭(zhě)、或红。

种类繁(fán)多。

性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

——选自民国老课本【注释】①溢(yì):原义是水漫出来。

这里是流出、散发出的意思。

②其:它的。

③或:有的。

④惟:只有。

⑤赭(zhě):红褐色。

【文白对读】菊花盛开,清香四溢,它的花瓣有的像丝、有的像爪。

它的颜色有黄的、白的、赭的、还有红色的。

种类繁多。

菊花很耐严寒,当严霜降临的时候,其他的花都凋谢了,唯有菊花依然盛开。

第二单元《荷》【文言文】池中种荷,夏日开花,或红或白。

荷梗(gěng)直立。

荷叶形圆。

茎横泥中,其名曰藕(ǒu)。

藕有节,中有孔,断之有丝。

——选自民国老课本【文白对读】池塘种着荷花,夏天有的开白花,有的开红花。

荷叶的茎挺立在水中。

荷叶的形状圆圆的。

荷花的横卧在泥土中,它的茎就是我们叫的“藕”。

藕有节,藕的内部有很多孔,把藕掰断会看到藕丝。

第三单元《日月星》【文言文】日则有日,夜则有月,夜又有星。

三者之中,日最明,月次之,星又次之。

——选自民国老课本【文白对读】白天有太阳,晚上有月亮,晚上又有星星。

太阳、月亮、星星三个里面,太阳最亮,月亮其次,星星最弱。

第四单元《龟兔竞走》【文言文】龟与兔竞走。

兔行速,中道而眠(mián)。

龟行迟,努力不息。

及兔醒(xǐng),则龟已先至矣(yǐ)。

——选自《意拾喻言》【文白对读】乌龟跟兔子赛跑,兔子跑得很快,却在中途睡觉,乌龟跑得慢,却总是不停地走,等到兔子醒来,乌龟早就到了终点了。

第五单元《芦花》【文言文】水滨多芦荻(dí)。

秋日开花,一片白色,西风吹来,花飞如雪。

——选自民国老课本【文白对读】水边有很多芦苇。

秋天开的芦花,一片白颜色。

当西风吹来的时候,芦花就像雪一样飘起来。

第六单元《孔融让梨》【文言文】融四岁,与诸兄共食梨,融辄(zhé)引小者。

菊唐代:郑谷王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高。

标签咏物、抒怀、菊花译文公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。

露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸,因此它从来不用羡慕寄生的瓦松是不是很高。

注释王孙:公子哥。

比:看作。

蓬蒿:野生草。

九日:重阳节。

秋香:菊花。

由来:因此从来。

瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,但“高不及尺,下才如寸”,没有什么用处。

赏析题为菊,但通篇不用一个菊字,但句句写菊。

“王孙莫把比蓬蒿”,蓬蒿是一种野生草,个头较高,从外形看,与菊苗太大的差别,养尊处优的公子王孙们,是很容易把菊苗当作蓬蒿的。

作者直抒胸臆,直截了当地训斥王孙公子“菊草不分”。

其实这是鄙视他们不识人才。

下一句就更能看出作者的用意了。

“九日枝枝近鬓毛”,每年阴历九月九日,是中国古代重要的重阳节,这一天,我们的先人登高、赏菊、饮酒,佩茱萸囊,把菊花插戴于鬓上。

这第二句是说,菊苗到了重阳节,就会开出美丽的花朵,这与蓬蒿有了本质的区别。

你看,一枝又一枝的菊花插在大家的鬓发间。

请问:有乱插蓬蒿的吗?哈哈没有。

这第二句,作者作为菊花是多么自豪啊,人们终于认识到它的价值。

三、四两句是全诗的着重处,集中地写了菊的高洁气质和高尚品格。

“露湿秋香满池岸”,寥寥七字,写秋天早晨景象:太阳初升,丛丛秀菊,饱含露水,湿润晶莹,明艳可爱;缕缕幽香,飘满池岸,令人心旷神怡,菊花独具的神韵风采,跃然纸上。

在这里,“湿”字很有讲究,让人想见那片片花瓣缀满露珠,分外滋润,分外明丽。

“满”字形象贴切,表现出那清香是如何沁人心脾,不绝如缕。

从中我们不仅看到了菊花特有的形象,也感受到了菊花和那特定的环境、特定的氛围交织融合所产生的魅力。

诗人在描写了菊的气质以后,很自然地归结到咏菊的主旨:“由来不羡瓦松高”。

瓦松,是一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物。

初唐崇文馆学士崔融曾作《瓦松赋》,其自序云:“崇文馆瓦松者,产于屋溜之上……俗以其形似松,生必依瓦,故曰瓦松。

《古文二则菊莲》菊别名甘菊花、白菊花、黄甘菊、药菊、白茶菊、茶菊、怀菊花、滁菊、亳菊、杭菊、贡菊来源本品为菊科植物菊的干燥头状花序。

9—11月花盛开时分批采收,阴干或焙干,或熏、蒸后晒干。

药材按产地和加工方法不同,分为“亳菊”、“滁菊”、“贡菊”、“杭菊”。

性状亳菊:呈倒圆锥形或圆筒形,有时稍压扁呈扇形,直径—3cm,离散。

总苞碟状;总苞片3—4层,卵形或椭圆形,草质,黄绿色或褐绿色,外面被柔毛,边缘膜质。

花托半球形,无托片或托毛。

舌状花数层,雌性,位于外围,类白色,劲直,上举,纵向折缩,散生金黄色腺点;管状花多数,两性,位于中央,为舌状花所隐藏,黄色,顶端5齿裂。

瘦果不发育,无冠毛。

体轻,质柔润,干时松脆。

气清香,味甘、微苦。

产地与习性菊属有30余种,中国原产17种,主要有:野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊菊花脑等。

为多年生草植物。

喜凉爽、较耐寒,生长适温18—21℃,地下根茎耐旱,最忌积涝,喜地势高、土层深厚、富含腐殖质、疏松肥沃、排水良好的壤土。

在微酸性至微碱性土壤中皆能生长。

而以—最好。

为短日照植物,在每天小时的长日照下进行营养生长,每天12小时以上的黑暗与10℃的夜温适于花芽发育。

形态株高20—200cm,茎色嫩绿或褐色,基部半木质化。

单叶互生,卵圆至长圆形。

边缘有缺刻及锯齿,头状花序顶生,舌状花为雌花。

筒状花为两性花。

舌状花分为下、匙管、畸四类。

筒状花发展成为具各种色彩的“托桂瓣”花色有红、黄、白、紫、绿、粉红、复色、间色等色系。

繁殖与栽培可播种繁殖,发芽适温25℃,2—4月播种,当年可开花。

生产中以扦插法繁殖为主,又可分为根蘖插、嫩枝插、单芽插及带蕾插等。

还可用分株和组织培养法繁殖。

菊花在世界切花生产中占有重要地位,切花要求花型整齐,花径7—12cm,花色鲜艳,无病虫为害,叶浓绿,茎通直,高80cm以上,水养期长。

切花菊可地栽,株距12—13cm,行距约15cm。

每平方米达50株,需设网扶持,以保植株直立。

《菊》全诗翻译赏析《菊》全诗翻译赏析赏析,是一个汉语词汇,意思是欣赏并分析(诗文等),通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

以下是小编帮大家整理的《菊》全诗翻译赏析,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【古诗】《菊》李商隐暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。

陶令篱边色,罗含宅里香。

几时禁重露,实是怯残阳。

愿泛金鹦鹉,升君白玉堂。

【诗文解释】暗淡的紫色,鲜艳的黄色。

它们既有陶渊明篱边菊花的色彩,又有罗含宅中的香味。

菊花不怕露水的沾湿,可是害怕夕阳的来临。

愿意留在水边畅饮的人的鹦鹉杯中,希望来到富贵人家丰盛的酒席上。

【解释】①融融:光润的样子。

②冶冶:艳丽的样子。

③陶令:指陶渊明,因其主彭泽县做过县令,故称陶令。

④罗含:(公元293年一公元369年)字君长,号富和,东晋桂阳郡耒阳(今湖南未阳市)人。

博学能文,不慕荣利,编苇作席,布衣蔬食,安然自得。

被江夏太守谢尚赞为“湘中之琳琅”。

桓温称之为“江左之秀”。

官至散骑廷尉。

年老辞官归里,比及还家,阶庭忽兰菊丛生,时人以为德行之感。

⑤禁:禁受,承当。

⑥重露:指寒凉的秋露。

⑦怯:胆怯、担心。

⑧残:一作“斜”。

⑨金鹦鹉:金制的状如鹦鹉螺的酒杯。

泛:指以菊花浸酒。

⑩白玉堂:指豪华的厅堂,喻朝廷。

升:摆进。

【创作背景】唐文宗开成四年(公元839年),李商隐通过吏部考试,释褐授官,做秘书省校书郎,但他在秘书省仅仅几月就被调到地方,担任宏农县尉(今河南省灵宝县)。

到任不久,又遭受一次打击,因为他把狱中死囚改判活罪,触犯了观察使孙简,被罢官,正碰上姚合代孙简任观察使,又要他还任。

李商隐和姚合关系不错,但他内心深处对自己屈居县尉一事,始终不快,不甘久居,一心想入朝任职。

开成五年,他的岳父王茂元入朝为官,他便告假携眷到长安居住,以求汲引。

此年九月四日,为谋求新的出路.他又辞去宏农县尉。

菊原文、翻译、赏析15篇菊原文、翻译、赏析1菊原文作者:郑谷王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高。

菊译文及注释译文公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。

露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸,因此它从来不用羡慕寄生的瓦松是不是很高。

注释菊:此处暗指品德高尚的人。

王孙:公子哥。

比:看作。

蓬蒿:野生草。

九日:重阳节。

秋香:菊花。

由来:因此从来。

瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,但“高不及尺,下才如寸”,没有什么用处。

菊赏析题为菊,但通篇不用一个菊字,但句句写菊。

“王孙莫把比蓬蒿”,蓬蒿是一种野生草,个头较高,从外形看,与菊苗太大的差别,养尊处优的公子王孙们,是很容易把菊苗当作蓬蒿的。

作者直抒胸臆,直截了当地训斥王孙公子“菊草不分”。

其实这是鄙视他们不识人才。

下一句就更能看出作者的用意了。

“九日枝枝近鬓毛”,每年阴历九月九日,是中国古代重要的重阳节,这一天,我们的先人登高、赏菊、饮酒,佩茱萸囊,把菊花插戴于鬓上。

这第二句是说,菊苗到了重阳节,就会开出美丽的花朵,这与蓬蒿有了本质的区别。

你看,一枝又一枝的菊花插在大家的鬓发间。

请问:有乱插蓬蒿的吗?哈哈没有。

这第二句,作者作为菊花是多么自豪啊,人们终于认识到它的价值。

三、四两句是全诗的着重处,集中地写了菊的高洁气质和高尚品格。

“露湿秋香满池岸”,寥寥七字,写秋天早晨景象:太阳初升,丛丛秀菊,饱含露水,湿润晶莹,明艳可爱;缕缕幽香,飘满池岸,令人心旷神怡,菊花独具的神韵风采,跃然纸上。

在这里,“湿”字很有讲究,让人想见那片片花瓣缀满露珠,分外滋润,分外明丽。

“满”字形象贴切,表现出那清香是如何沁人心脾,不绝如缕。

从中我们不仅看到了菊花特有的形象,也感受到了菊花和那特定的环境、特定的氛围交织融合所产生的魅力。

诗人在描写了菊的气质以后,很自然地归结到咏菊的主旨:“由来不羡瓦松高”。

瓦松,是一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物。

秋菊虽晚色,更胜春花娇。

寒露滴清霜,风送香飘摇。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

《菊》文言文翻译:

秋天的菊花虽然已经到了晚季,但它们那娇艳的姿容却胜过了春天的花朵。

寒露如同清霜般滴落,风吹过,菊花的香气随风飘荡。

我在东边的篱笆下采摘菊花,悠然自得地望见远处的南山。

山中的气息在日暮时分格外宜人,飞翔的鸟儿与我们一起归巢。

在这其中,有着真正的意境,想要分辨出来,却已经忘记了如何用言语表达。

《菊》原文:

秋菊晚更娇,春花不得比。

露重霜华冷,风轻香自微。

篱下东篱采,悠然见南山。

日夕佳山气,飞鸟还相随。

真意在其中,欲言已忘辞。

《菊》文言文翻译:

秋菊虽然到了晚季,但其娇艳更胜于春日的花朵,无法与之相比。

露水厚重,霜花冷冽,而风轻拂,菊花的香气却自自然然地散播。

我在东边的篱笆下采摘菊花,心情悠然,远望南山。

日暮时分,山中的气息更加美好,飞翔的鸟儿相伴归巢。

在这其中,蕴含着真正的意境,想要表达出来,却已经忘记了如何用言语形容。

《菊》原文翻译及赏析《菊》原文翻译及赏析《菊》原文翻译及赏析1原文:王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛。

露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高。

译文公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。

露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸,因此它从来不用羡慕寄生的瓦松是不是很高。

注释菊:此处暗指品德高尚的人。

王孙:公子哥。

比:看作。

蓬蒿:野生草。

九日:重阳节。

秋香:菊花。

由来:因此从来。

瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,但“高不及尺,下才如寸”,没有什么用处。

赏析:题为菊,但通篇不用一个菊字,但句句写菊。

“王孙莫把比蓬蒿”,蓬蒿是一种野生草,个头较高,从外形看,与菊苗太大的差别,养尊处优的公子王孙们,是很容易把菊苗当作蓬蒿的。

作者直抒胸臆,直截了当地训斥王孙公子“菊草不分”。

其实这是鄙视他们不识人才。

下一句就更能看出作者的用意了。

“九日枝枝近鬓毛”,每年阴历九月九日,是中国古代重要的重阳节,这一天,我们的先人登高、赏菊、饮酒,佩茱萸囊,把菊花插戴于鬓上。

这第二句是说,菊苗到了重阳节,就会开出美丽的花朵,这与蓬蒿有了本质的区别。

你看,一枝又一枝的菊花插在大家的鬓发间。

请问:有乱插蓬蒿的吗?哈哈没有。

这第二句,作者作为菊花是多么自豪啊,人们终于认识到它的价值。

三、四两句是全诗的着重处,集中地写了菊的高洁气质和高尚品格。

“露湿秋香满池岸”,寥寥七字,写秋天早晨景象:太阳初升,丛丛秀菊,饱含露水,湿润晶莹,明艳可爱;缕缕幽香,飘满池岸,令人心旷神怡,菊花独具的神韵风采,跃然纸上。

在这里,“湿”字很有讲究,让人想见那片片花瓣缀满露珠,分外滋润,分外明丽。

“满”字形象贴切,表现出那清香是如何沁人心脾,不绝如缕。

从中我们不仅看到了菊花特有的形象,也感受到了菊花和那特定的环境、特定的氛围交织融合所产生的魅力。

诗人在描写了菊的气质以后,很自然地归结到咏菊的主旨:“由来不羡瓦松高”。

瓦松,是一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物。

《菊》原文翻译及赏析《菊》原文翻译及赏析15篇《菊》原文翻译及赏析1原文:庭前菊为忆长安烂熳开,我今移尔满庭栽。

红兰莫笑青青色,曾向龙山泛酒来。

译文:①烂熳:同“烂漫”。

②龙山:据《晋书·孟嘉列传》载,九月九日重阳节,桓温曾大聚佐僚于龙山。

后遂以“龙山会”称重阳登高聚会。

注释:①烂熳:同“烂漫”。

②龙山:据《晋书·孟嘉列传》载,九月九日重阳节,桓温曾大聚佐僚于龙山。

后遂以“龙山会”称重阳登高聚会。

赏析:这首咏菊诗所吟咏的并不是开放的花朵,而是生长之中的菊花。

诗人借此以表达思乡之情。

“为忆长安烂熳开,我今移尔满庭栽。

”诗人以面对菊花的拟人口吻说道:“为了追忆长安遍处开放的胜景,我把你们(指菊花)移植过来,载满了庭院。

”韦庄是长安人,曾漂泊过很多地方,诗词中常表现出思乡之念。

唐代长安城中,菊花栽种得非常普遍。

黄巢诗云:“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

”虽非实写,但也是一种间接的反映。

后两句“红兰莫笑青青色,曾向龙山泛酒来”,也是以拟人的口吻,转而对旁边的兰花说道:“不要笑话菊花现在青青的颜色,她们将会在秋天的登高欢会中开放,成为隐逸高洁之趣的象征。

”可以看出,此诗实际有两重主题,一是思乡,一是羡慕菊花的高洁不俗。

《菊》原文翻译及赏析2原文:满江红·刘朔斋赋菊和韵宋代:吴文英露浥初英,早遗恨、参差九日。

还却笑、萸随节过,桂凋无色。

杯面寒香蜂共泛,篱根秋讯蛩催织。

爱玲珑、筛月水屏风,千枝结。

芳井韵,寒泉咽。

霜著处,微红湿。

共评花索句,看谁先得。

好漉乌巾连夜醉,莫愁金钿无人拾。

算遗踪、犹有枕囊留,相思物。

译文:露浥初英,早遗恨、参差九日。

还却笑、萸随节过,桂凋无色。

杯面寒香蜂共泛,篱根秋讯蛩催织。

爱玲珑、筛月水屏风,千枝结。

芳井韵,寒泉咽。

霜著处,微红湿。

共评花索句,看谁先得。

好漉乌巾连夜醉,莫愁金钿无人拾。

算遗踪、犹有枕囊留,相思物。

注释:露浥(yì)初英,早遗恨、参差九日。

古文菊的译文菊原文赏析及翻译在平常的学习生活当中,大家都会遇到古诗词的赏析吧,那么如何去赏析古诗呢?下面是小编给大家整理的关于菊原文赏析及翻译,欢迎阅读!古文菊的译文1原文:[清代]曹雪芹篱畔秋酣一觉清,和云伴月不分明。

登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。

睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。

醒时幽怨同谁诉,衰草寒烟无限情。

译文及注释:译文东篱的菊花下,酣梦一觉方醒,只觉得天上的云与月混在一起,还看不分明。

如此花下飘飘欲仙的酣眠,不是为了追寻庄间梦蝶的感觉,只是为回忆陶渊明爱菊、赏菊的风雅。

睡去以后,心思随着南归的大雁远去,美梦却被蟋蟀的鸣叫声每每惊醒。

醒来以后,我的幽怨还能找谁去诉说?只有把无限的情思寄托于衰草寒烟。

注释秋酣一觉清:秋菊酣睡,梦境清幽。

“和云”句:唐代张贲以“和霜伴月”写菊,兹换一字,以写菊花梦魂高飞;以“不分明”说梦境依稀恍惚。

⑶登仙”句:说梦魂翩跹,仿佛成仙,但并非是羡慕庄间变作蝴蝶。

庄周梦中化蝶事见《庄间·齐物论》。

这里引“庄生蝶”是为了点“梦”。

忆旧:实即“梦旧”,诗题中“梦”字句中不出现是咏物诗技巧上的讲究。

寻盟:表示结交友好,语出《左传》。

这一联构思或受元代柯九思“蝶化人间梦,鸥寻海上盟”诗句的启发。

故故:屡屡,时时。

赏析:此诗是写菊花之梦,也是写咏菊者之梦。

因写梦境,故用扑朔迷离的笔法。

菊花在酣梦中进入和云伴月的佳境,去寻高朋结良盟。

但遇种美妙的境界常被打断,因之产生种种懊恼和幽怨。

因为林黛玉的孤傲是做出来给人看的,因此她的《菊梦》和《咏菊》《问菊》一样,也比较扭曲:“登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟”。

她做遇个梦,不是为了羡慕庄周人与自然合为一体的纯然感觉,只是为了效仿陶渊明,作一作能博取美名的清高秀。

总而言之,林黛玉的清高正如遇些菊花诗一样,是刻意装出来的。

是在明知“一从陶令平章后,千古高风说到今”的情形下,而刻意效仿出来的。

目的只是为了抒发自己小文人式的对世俗名位的求之不得的哀怨,并同时博取清高的美名和旁人的同情。

*14、古文二则(菊)[教学目标]1、学习古文《菊》,了解内容,知道菊花的香味、形状、颜色和性格。

2、借助注释,能将古文《菊》翻译成现代文。

3、背诵课文。

[教学过程]一、导入学习。

1、师:中国古代文化是人类历史上最悠久、最灿烂的文化之一,许多名句名篇,流传至今,今天我们一起来学习其中的两则古文。

文章虽短小,内容却十分丰富。

板书课题:*14、古文二则齐读课题。

2、师:我们先来学习第一则古文,《菊》。

(1)板书:菊(2)师:秋天,花中的佼佼者当属菊花了,让我们一起来欣赏一下它的美。

媒体出示菊花的图片。

(3)师:谁能描述一下你眼中的菊花呢?3、师:那么课文中又是怎样描写菊花的呢?我们一起打开课本来看一看。

二、初读课文。

1、媒体出示课文:菊菊花盛开,清香四溢。

其瓣如丝、如爪。

其色或黄、或白、或赭、或红,种类繁多。

性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

2、师范读课文。

师领读课文。

3、学生自读课文。

要求:读准字音,读通句子,注意停顿。

4、交流。

(1)指名分句读。

先注意读准字音,再注意句子的停顿。

媒体出示:赭、惟、爪(多音字)的读音。

(2)同桌互相读。

(3)齐读。

三、研读课文。

1、师:自由读课文,对照注释或借用字典,自己先试着理解一下这则古文的意思。

2、出示第一句:菊花盛开,清香四溢。

(1)读一读句子,对照注释,理解关键字的意思。

媒体出示:溢:流出、散发出。

(2)说一说这句话的意思。

(菊花盛开,四处飘散着花的清香。

)(3)齐读句子。

3、出示第二、第三句:其瓣如丝、如爪。

其色或黄、或白、或赭、或红,种类繁多。

(1)读一读句子,理解关键字的意思:媒体出示:其:它的。

或:有的。

赭:红褐色。

(2)试着连起来说一说句子的意思。

(菊花的花瓣像丝线,像蟹爪。

花的颜色有的黄,有的白,有的红褐色,有的是红色的,种类非常多。

)(3)出示图片,感受一下菊花的花瓣如丝线,如蟹爪,菊花的颜色各种各样。

再说一说,菊花还有哪些形状呢?(4)齐读句子。

唐·元稹昔余游洛城,遇秋菊盛开,因赋诗以纪之。

余行至洛城,正值秋风乍起,天地间一片萧瑟。

忽见菊花开满山野,宛如一幅画卷。

菊花色彩斑斓,形态各异,有如云霞,有如明珠,令人目不暇接。

余心悦之,遂作诗以咏之。

夫菊者,花中君子也。

其色洁白如雪,清香四溢,不染尘埃。

虽秋风瑟瑟,寒露凄凄,菊花却傲霜斗雪,凌寒而开。

此乃菊花之品性,亦为余所敬佩。

菊花者,秋之魂也。

秋,万物凋零之时,唯有菊花独放。

其不畏严寒,不畏风雨,独立于秋之巅峰,彰显着生命的顽强与不屈。

余见菊而感怀,不禁想起古人云:“秋菊凌霜雪,独放众芳中。

”菊花之高洁,实为世间所罕见。

菊花者,诗人之友也。

自古文人墨客,多爱菊花。

陶渊明采菊东篱下,悠然见南山;杜甫醉卧菊花地,望断南飞雁。

菊花之韵,早已融入文人墨客的诗篇之中。

余亦爱菊,常以菊为题材,抒发胸中之情。

余观菊花,有四德:一曰高洁,二曰坚贞,三曰傲骨,四曰清香。

高洁者,如仙子临凡,不染尘埃;坚贞者,如凤凰涅槃,重生不息;傲骨者,如泰山北斗,巍然屹立;清香者,如玉树琼花,沁人心脾。

菊花之韵,非一日之功。

其生长于高山之巅,沐浴风雨,历经沧桑。

故菊花之美,既在于其色,更在于其魂。

菊花之魂,即为不屈不挠,自强不息。

余游洛城,见菊花开,心中涌起一股豪情。

菊花虽小,却蕴含着无穷的力量。

余欲效仿菊花,不畏艰难,勇往直前。

菊花之美,令人陶醉,亦令人振奋。

昔人云:“人生如菊,经历风雨,方能见真章。

”余愿以菊花为鉴,砥砺前行,不负韶华。

译文:从前我游历洛城,正逢秋天菊花盛开,于是写下这首诗来记录这一景象。

我行至洛城,恰逢秋风初起,天地间一片萧瑟。

突然看到菊花遍布山野,宛如一幅美丽的画卷。

菊花色彩斑斓,形态多样,有的像云霞,有的像珍珠,让人目不暇接。

我心中喜悦,于是作诗来歌咏它们。

菊花啊,是花中的君子。

它们的颜色洁白如雪,清香四溢,不沾染尘埃。

即使在秋风凛冽,寒露凄凉的时候,菊花也能傲霜斗雪,独自开放。

这正是菊花的品格,也是我非常敬佩的。