14、古文二则-《莲》

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:14

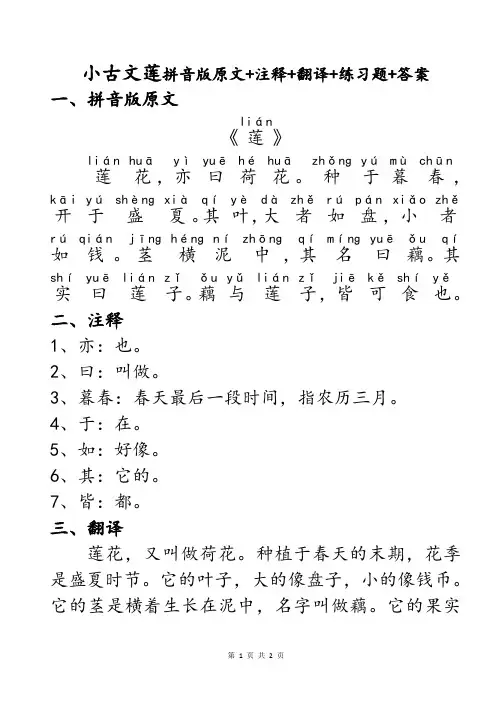

小古文莲拼音版原文+注释+翻译+练习题+答案一、拼音版原文《莲li án 》莲li án 花hu ā,亦y ì 曰yu ē 荷h é 花hu ā。

种zh ǒn ɡ 于y ú 暮m ù 春ch ūn ,开k āi 于y ú 盛sh èn ɡ 夏xi à。

其q í 叶y è,大d à 者zh ě 如r ú 盘p án ,小xi ǎo 者zh ě 如r ú 钱qi án 。

茎j īn ɡ 横h én ɡ 泥n í 中zh ōn ɡ,其q í 名m ín ɡ 曰yu ē 藕ǒu 。

其q í实sh í 曰yu ē 莲li án 子z ǐ。

藕ǒu 与y ǔ 莲li án 子z ǐ,皆ji ē 可k ě 食sh í 也y ě。

二、注释1、亦:也。

2、曰:叫做。

3、暮春:春天最后一段时间,指农历三月。

4、于:在。

5、如:好像。

6、其:它的。

7、皆:都。

三、翻译莲花,又叫做荷花。

种植于春天的末期,花季是盛夏时节。

它的叶子,大的像盘子,小的像钱币。

它的茎是横着生长在泥中,名字叫做藕。

它的果实叫做莲子。

藕和莲子都能北人们食用。

四、莲花的别称:水芙蓉、六月春、玉环、藕花、灵草、玉芝、水芝、六月花神、青莲、中国莲、莲、菡萏等等称是莲花。

五、练习题1、汉乐府《江南》里描写莲的两句诗是:___________,___________。

2、这篇文章主要从莲的____、_____、____三方面描写了莲。

六、答案1、江南可采莲,莲叶何田田。

2、叶子、茎、果实。

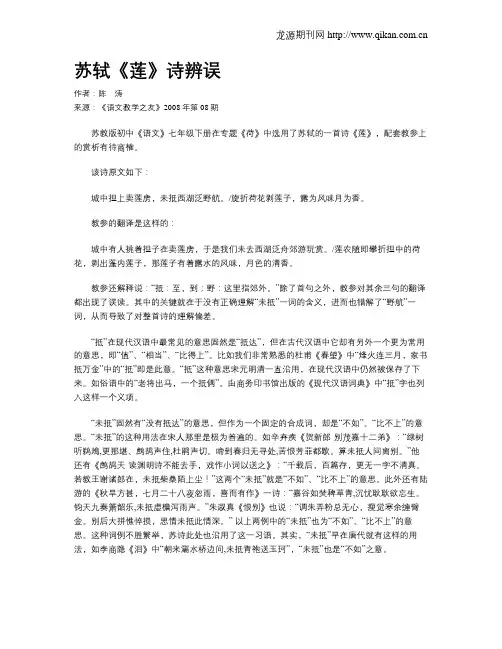

苏轼《莲》诗辨误作者:陈涛来源:《语文教学之友》2008年第08期苏教版初中《语文》七年级下册在专题《荷》中选用了苏轼的一首诗《莲》,配套教参上的赏析有待商榷。

该诗原文如下:城中担上卖莲房,未抵西湖泛野航。

/旋折荷花剥莲子,露为风味月为香。

教参的翻译是这样的:城中有人挑着担子在卖莲房,于是我们未去西湖泛舟郊游玩赏。

/莲农随即攀折担中的荷花,剥出蓬内莲子,那莲子有着露水的风味,月色的清香。

教参还解释说:“抵:至,到;野:这里指郊外。

”除了首句之外,教参对其余三句的翻译都出现了误读。

其中的关键就在于没有正确理解“未抵”一词的含义,进而也错解了“野航”一词,从而导致了对整首诗的理解偏差。

“抵”在现代汉语中最常见的意思固然是“抵达”,但在古代汉语中它却有另外一个更为常用的意思,即“值”、“相当”、“比得上”。

比如我们非常熟悉的杜甫《春望》中“烽火连三月,家书抵万金”中的“抵”即是此意。

“抵”这种意思宋元明清一直沿用,在现代汉语中仍然被保存了下来。

如俗语中的“老将出马,一个抵俩”。

由商务印书馆出版的《现代汉语词典》中“抵”字也列入这样一个义项。

“未抵”固然有“没有抵达”的意思,但作为一个固定的合成词,却是“不如”、“比不上”的意思。

“未抵”的这种用法在宋人那里是极为普遍的。

如辛弃疾《贺新郎·别茂嘉十二弟》:“绿树听鹈鴂,更那堪、鹧鸪声住,杜鹃声切。

啼到春归无寻处,苦恨芳菲都歇。

算未抵人间离别。

”他还有《鹧鸪天·读渊明诗不能去手,戏作小词以送之》:“千载后,百篇存,更无一字不清真。

若教王谢诸郎在,未抵柴桑陌上尘!”这两个“未抵”就是“不如”、“比不上”的意思。

此外还有陆游的《秋旱方甚,七月二十八夜忽雨,喜而有作》一诗:“嘉谷如焚稗草青,沉忧耿耿欲忘生。

钧天九奏箫韶乐,未抵虚檐泻雨声。

”朱淑真《恨别》也说:“调朱弄粉总无心,瘦觉寒余缠臂金。

别后大拼憔悴损,思情未抵此情深。

” 以上两例中的“未抵”也为“不如”、“比不上”的意思。

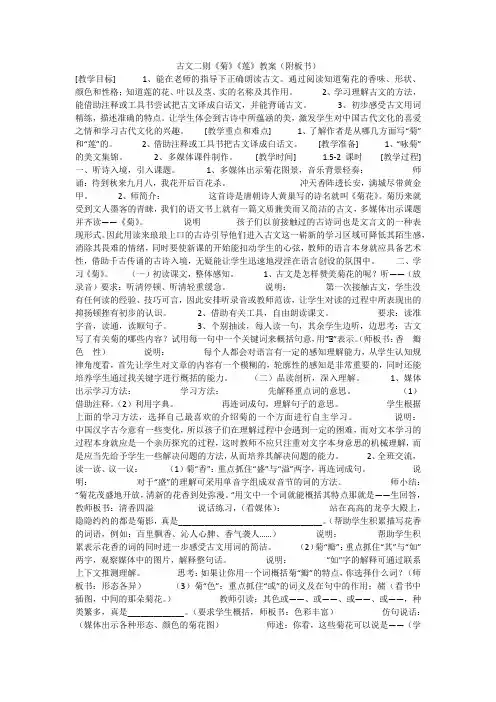

古文二则《菊》《莲》教案(附板书)[教学目标]1、能在老师的指导下正确朗读古文。

通过阅读知道菊花的香味、形状、颜色和性格;知道莲的花、叶以及茎、实的名称及其作用。

2、学习理解古文的方法,能借助注释或工具书尝试把古文译成白话文,并能背诵古文。

3、初步感受古文用词精练,描述准确的特点。

让学生体会到古诗中所蕴涵的美,激发学生对中国古代文化的喜爱之情和学习古代文化的兴趣。

[教学重点和难点]1、了解作者是从哪几方面写“菊”和“莲”的。

2、借助注释或工具书把古文译成白话文。

[教学准备]1、“咏菊”的美文集锦。

2、多媒体课件制作。

[教学时间] 1.5-2课时[教学过程]一、听诗入境,引入课题。

1、多媒体出示菊花图景,音乐背景轻奏:师诵:待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

2、师简介:这首诗是唐朝诗人黄巢写的诗名就叫《菊花》。

菊历来就受到文人墨客的青睐,我们的语文书上就有一篇文质兼美而又简洁的古文,多媒体出示课题并齐读——《菊》。

说明孩子们以前接触过的古诗词也是文言文的一种表现形式。

因此用读来琅琅上口的古诗引导他们进入古文这一崭新的学习区域可降低其陌生感,消除其畏难的情绪,同时要使新课的开始能扣动学生的心弦,教师的语言本身就应具备艺术性,借助千古传诵的古诗入境,无疑能让学生迅速地浸淫在语言创设的氛围中。

二、学习《菊》。

(一)初读课文,整体感知。

1、古文是怎样赞美菊花的呢?听——(放录音)要求:听清停顿、听清轻重缓急。

说明:第一次接触古文,学生没有任何读的经验、技巧可言,因此安排听录音或教师范读,让学生对读的过程中所表现出的抑扬顿挫有初步的认识。

2、借助有关工具,自由朗读课文。

要求:读准字音,读通,读顺句子。

3、个别抽读,每人读一句,其余学生边听,边思考:古文写了有关菊的哪些内容?试用每一句中一个关键词来概括句意,用“△”表示。

(师板书:香瓣色性)说明:每个人都会对语言有一定的感知理解能力,从学生认知规律角度看,首先让学生对文章的内容有一个模糊的,轮廓性的感知是非常重要的,同时还能培养学生通过找关键字进行概括的能力。

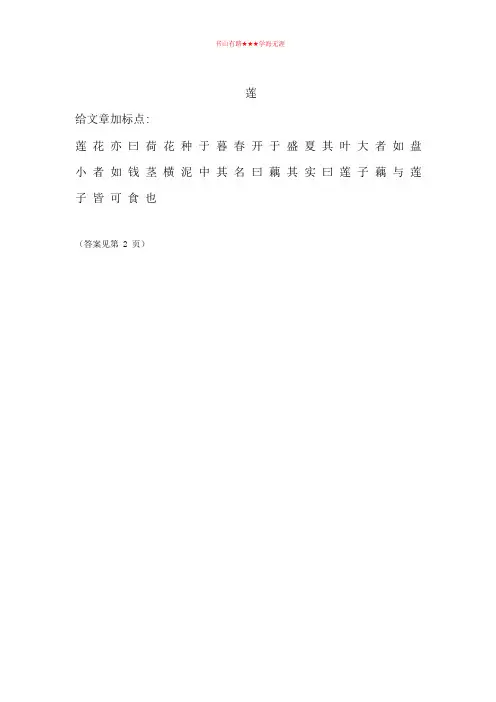

莲给文章加标点:莲花亦曰荷花种于暮春开于盛夏其叶大者如盘小者如钱茎横泥中其名曰藕其实曰莲子藕与莲子皆可食也(答案见第 2 页)答案莲花,亦曰荷花。

种于暮春,开于盛夏。

其叶,大者如盘,小者如钱。

茎横泥中,其名曰藕。

其实曰莲子。

藕与莲子,皆可食也。

拓展阅读:《群芳谱》中说,“凡物先华而后实,独此华实齐生。

百节疏通,万窍玲珑,亭亭物华,出于淤泥而不染,花中之君子也。

”翻译:所有事物都是先开花后结果,唯独(“此”应代指莲)莲是花果一起生长。

(莲)节节相连相通,中有很多小孔,灵巧精致,亭亭玉立,身姿华美,生长在淤泥中却一尘不染,是花中的君子。

《本草纲目》说:“夫莲生卑污,而洁白自若;南柔而实坚,居下而有节。

孔窍玲珑,纱纶内隐,生于嫩弱,而发为茎叶花实;又复生芽,以续生生之脉。

四时可食,令人心欢,可谓灵根矣!”翻译:莲花生在肮脏污秽的地方,却十分洁净自如。

茎很柔弱,根茎却很坚实。

处在地势低洼的地方却有气节。

莲藕上有很多气孔,玲珑精致,里面隐藏着折不断的丝线。

它生长于很柔弱的一个根茎,然后长出茎叶荷花和莲子,又再发芽,来延续生命。

四季都可以食用莲藕,可以让人心里欢喜,真可以说是灵根啊。

==========================================荷花很多年了,一直对荷和莲的不同称谓感到困惑。

同一种植物,“荷”与“莲”这两个名称的使用,很有些含混。

就说南宋诗人杨万里的那首最有名的荷花诗吧:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

一首诗中,既称荷又称莲。

莲花叫荷花,也可以叫莲花;叶叫莲叶,也可以叫荷叶。

果则不同,叫莲房或莲蓬,没有叫“荷房”或“荷蓬”的,果实更是只叫莲子;地下的茎也只能叫莲藕,从没人叫它“荷藕”。

还有,花和叶浮在水面上的,叫睡莲或莲花,它们与荷花是同一种植物吗?前些日子去拍了些荷花,回来后就在网上搜寻答案。

网上的资料很多,却没有一个很明确的说法,而且各种说法相互矛盾。

我根据自己的理解,对荷花、莲花和睡莲的区别概述一下。

苏轼《莲》赏析彬县新民中学胡元平一、原文:莲【宋】苏轼城中担上卖莲房,未抵①西湖泛野航。

旋②折荷花剥莲子,露为风味月为香。

二、作者简介:苏轼(1037~1101),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,宋代重要的文学家,宋代文学最高成就的代表。

汉族,北宋眉州眉山(今属四川省眉山市)人。

嘉佑(宋仁宗年号,1056~1063)进士。

曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而被贬黄州。

宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。

后又贬谪惠州、儋州。

多惠政。

卒谥文忠。

学识渊博,喜奖励后进。

与父苏洵、弟苏辙合称"三苏"。

其文纵横恣肆,为"唐宋八大家"之一,与欧阳修并称"欧苏"。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称"苏黄"。

词开豪放一派,与辛弃疾并称"苏辛"。

又工书画。

有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等。

三、翻译:①抵:比得上。

②旋:很快。

江苏教育出版社出版的七年级下册《语文教学参考书》(2003年12月第3版)是这样解释的:城中有人挑着担子在卖莲房,于是我们未去西湖泛舟郊游玩赏。

莲农随即攀折担中的荷花,剥出蓬内莲子,那莲子有着露水的风味、月色的清香。

首先,"抵"有两种意思,一是"抵达,到",参考书就是采用这个解释;二是"相当,能代替"。

笔者认为应采用第二种解释。

"未抵"是"不能代替,比不上"。

"未抵西湖泛野航"意思是比不上去西湖泛舟郊游玩赏。

这样采摘的莲子就不是莲农担中的,而是西湖中的。

这样,就和后文莲子带有露水的风味、月色的清香更相符。

其次,"旋折荷花剥莲子",参考书认为"旋"(xuán)意思是"立即,随即",写出了卖莲子的莲农动作迅速敏捷,表现诗人求购莲子的心情急切。

苏轼《莲》另解作者:周丽英来源:《文学教育》 2012年第2期内容摘要:苏轼小诗《莲》是一首意蕴丰富的诗歌,诗歌表层是对自然风光的摹写,内层含义却是对个人人生的抒发,本文试图对这首诗歌进行另一种解读。

关键词:苏轼《莲》解读苏教版七年级下册《语文》教科书《荷》专题引入了咏荷诗歌五首,其中第五首是苏轼的小诗《莲》:城中担上卖莲房,未抵西湖泛野航。

旋折荷花剥莲子,露为风味月为香。

与教材配套使用的《语文教学参考书》(江苏教育出版社)对这首诗进行了解释和翻译:城中有人挑着担子在卖莲房,于是我们未去西湖泛舟郊游玩赏。

莲农随即攀折担中的荷花,剥出蓬内莲子,那莲子有着露水的风味,月色的清香。

我以为这样来解读这首诗大不妥。

其中关键在于小诗第二句中“未抵”一词究竟当如何解释更为妥帖。

《教参》上把“抵”解释为“至,到”的意思,那就既不合语言逻辑,又有悖于整首诗的意蕴了。

就“未抵”这个词本身而言,词义就尚需推敲:“抵”在现代汉语中固然有“抵达”的意思,但在古代汉语中它却有另外一个更为常用的意思,即“值”、“相当”、“比得上”。

比如我们非常熟悉的杜甫《春望》一诗中“烽火连三月,家书抵万金”句中的“抵”即是此意。

“抵”的这一意项从宋元明清一直沿用,在现代汉语中仍然沿用。

如俗语中的“老将出马,一个抵俩”。

由商务印书馆出版的《现代汉语词典》中“抵”字也列入这样一个义项。

“未抵”固然有“没有抵达”的意思,但作为一个固定的合成词,却不能那样理解。

现代方言词汇中“未抵”一词还是非常活跃的。

不管是北方方言(如北京方言)还是南方方言(如吴方言),对于“未抵”常常读作“不第(入声)”,意为“不如;比不上”。

吴方言是保留古音因素最多的方言。

此外,“抵”作“抵达”解的时候,常常用于肯定句中,前面向来没有“未”、“不”等诸如此类的否定词的。

比如“不日抵京”。

依此推断,“未抵”二字合在一起解作“不如”更佳。

就整首诗的内容而言,把“未抵”理解成“不到”也是不太妥当的。

关于“莲”的文言文《爱莲说》宋·周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃.晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉.予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也.噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

《芙蕖》清·李渔芙蕖与草本诸花,似觉稍异;然有根无树,一岁一生,其性同也.《谱》云:"产于水者曰草芙蓉,产于陆者曰旱莲."则谓非草本不得矣.予夏季以此为命者,非故效颦于茂叔,而袭成说于前人也;以芙蕖之可人,其事不一而足.请备述之。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣,芙蕖则不然。

自荷钱出水之日,便为点缀绿波,及其劲叶既生,则又日高一日,日上日妍,有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣.迨至菡萏成花,娇娇欲滴,后先相继,自夏徂秋,此时在花为份内之事,在人为应得之资者也。

及花之既谢,亦可告无罪于主人矣,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已.此皆言其可目也。

可鼻则有荷叶之清香,荷花之异馥,避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之者生。

至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣,乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

是芙蕖也者,无一时一刻,不实耳目之观;无一物一丝,不备家常之用者也。

有五谷之实,而不有其名;兼百花之长,而各去其短.种植之利,有大于此者乎?予四命之中,此命为最。

无如酷好一生。

竟不得半亩方塘,为安身立命之地,仅凿斗大一池,植数茎以塞责,又时病其漏,望天乞水以救之,殆所谓不善养生而草菅其命者哉。

《本草纲目》明·李时珍夫莲生卑污,而洁白自若;南柔而实坚,居下而有节。

孔窍玲珑,纱纶内隐,生于嫩弱,而发为茎叶花实;又复生芽,以续生生之脉。

2012.01周丽英苏教版七年级下册《语文》教科书《荷》专题引入了咏荷诗歌五首,其中第五首是苏轼的小诗《莲》:城中担上卖莲房,未抵西湖泛野航。

旋折荷花剥莲子,露为风味月为香。

与教材配套使用的《语文教学参考书》(江苏教育出版社)对这首诗进行了解释和翻译:城中有人挑着担子在卖莲房,于是我们未去西湖泛舟郊游玩赏。

莲农随即攀折担中的荷花,剥出蓬内莲子,那莲子有着露水的风味,月色的清香。

我以为这样来解读这首诗大不妥。

其中关键在于小诗第二句中“未抵”一词究竟当如何解释更为妥帖。

《教参》上把“抵”解释为“至,到”的意思,那就既不合语言逻辑,又有悖于整首诗的意蕴了。

就“未抵”这个词本身而言,词义就尚需推敲:“抵”在现代汉语中固然有“抵达”的意思,但在古代汉语中它却有另外一个更为常用的意思,即“值”、“相当”、“比得上”。

比如我们非常熟悉的杜甫《春望》一诗中“烽火连三月,家书抵万金”句中的“抵”即是此意。

“抵”的这一意项从宋元明清一直沿用,在现代汉语中仍然沿用。

如俗语中的“老将出马,一个抵俩”。

由商务印书馆出版的《现代汉语词典》中“抵”字也列入这样一个义项。

“未抵”固然有“没有抵达”的意思,但作为一个固定的合成词,却不能那样理解。

现代方言词汇中“未抵”一词还是非常活跃的。

不管是北方方言(如北京方言)还是南方方言(如吴方言),对于“未抵”常常读作“不第(入声)”,意为“不如;比不上”。

吴方言是保留古音因素最多的方言。

此外,“抵”作“抵达”解的时候,常常用于肯定句中,前面向来没有“未”、“不”等诸如此类的否定词的。

比如“不日抵京”。

依此推断,“未抵”二字合在一起解作“不如”更佳。

就整首诗的内容而言,把“未抵”理解成“不到”也是不太妥当的。

请看此诗中第三句“旋折荷花剥莲子”:莲农卖莲房是不太可能也没有必要把整整一株莲花连根带叶甚至及花到集市上卖的。

大家也都知道莲花花蕊中藏有莲房,花谢了,莲蓬中莲子成熟。

既然莲农所卖的是“莲房”,若照《教参》所言“未抵西湖泛野航”解作“于是我们未去西湖泛舟郊游赏玩”赏荷观叶吃莲,下文又何来“折荷花剥莲子”一说呢!所以“折荷花剥莲子”的当时诗人自己而非《教参》所说的“莲农”,诗人所折“荷花”、所剥“莲子”亦非莲农所卖,而是诗人亲临西湖荷塘所致。

莲_450字

莲是荷花的别名,荷花在花中的称呼是花中仙子。

从摇的古代,莲花在我国各地就被广泛种植,给祖国大地增添了清丽柔和的色调。

从古至今,莲的形象经常出现在建筑物,也出现了许多雕刻和绘图作品中。

莲的根茎最初小如手指,称为莲鞭。

莲鞭上有节,节再生鞭。

节向下生须根,向上抽叶和花梗。

夏天生长末期,莲鞭先端数节入土后膨大成藕,第二年春萌生新株。

夏天长叶开花。

叶盾状或图形,表面深绿色,被蜡质白粉,背面灰绿色呈波状。

叶柄国柱形,密生倒刺。

花色有淡红、淡紫和白色等,单瓣或复瓣,花谢后形成莲蓬。

每一个孔洞内生一小坚果,性喜温暖湿润,原产中国,中部和南部或浅水塘泊栽种较多。

荷花是纯洁象征,它出污泥而不染,清洁无瑕,故而中国人民喜欢以荷花的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,作为激励自己洁身自好座右铭。

荷花是友谊的象征和使者,中国古代民间就有春天折梅曾远,秋天采莲怀人的传统。

在中国花文化中,荷花是最有情趣的咏诗作画题材,是最优美的舞蹈素材,也是各种筑装饰,雕刻工艺及生活器皿上最常用的图案纹饰和造型。

夏日是欢赏荷花的季节,在神州大地上,有多赏荷花胜地,著名的有杭州西湖、湖南洞庭湖、河北白洋淀、湖北洪湖等处。

不管在什么地,你几乎都可看到荷花的芳容,领略到荷花的美。

当时间的沙漏漏下最后一粒沙粒,金子的本色才会如此灿烂;当贝壳的泪痕划过最后一瞬,珍珠的色彩也会如此耀眼。

当六年的养分在体内积累,毛竹的生机也会如此蓬勃。

正是由于历史的洗礼,在漫漫的历史长河中,最终诞生了华夏女儿的。

经典优美散文:莲七月流火,天气随着盛夏的来临,愈加炎热。

太阳像个霍霍燃烧的大火球,它吐出无数条火舌,炙烤着大地,处处热浪翻滚……那一池的莲花,却在烈日下安然地绽放!一根根细细的荷茎,托举着硕大的翠叶与莲花,密密匝匝地挤满了小塘。

荷叶相互簇拥、交错,层层叠叠。

荷叶形状迥异,展开、半卷、倾斜、挺直……色泽呈现墨绿、深绿、淡绿等。

一阵轻风拂过,荷叶微微颤动,这深深浅浅的绿在流淌,在漂浮。

荷叶凹处的水珠,也随之滚动,恰似珍珠粒粒,晶莹透亮。

一株株莲花,娉婷于荷叶之间,给满池的翠色,又晕染上了明丽的色彩。

盛开的,洁白无瑕;半开的,微透红晕;含苞的,略带绿意。

那些黄色的花须,绕于稚嫩的莲蓬四周,在花瓣间时隐时现。

淡淡的清香四处逸散,引来蜜蜂流连忘返。

盛夏时节的莲花是最美的……就像席慕蓉女士的《莲的心事》里所写:“风霜还不曾来侵蚀,秋雨还未滴落,青涩的季节又离我远去,我已亭亭,不忧,亦不惧……”是啊!此时的夏莲,就是一位美丽温婉的女子,她轻轻地摇曳着曼妙的`身体,悄悄地倾诉着难言的心事……莲,生长于淤泥之中,绽放在酷暑时节。

她独特的品性,早就被我国理学先祖周敦熙赋予了“君子”的美誉。

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植……”周敦颐以莲自喻,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲坚贞的品格,从而也表现了自己身处污浊官场的洁身自爱、不入媚俗。

凉风习习,那一朵刚绽放不久的莲花,抖动起来,轻悄悄地依偎在一片大荷叶下面……多么熟悉而亲切的画面!这不是冰心先生的散文诗《荷叶母亲》所描些的情景吗?荷叶是那勇敢慈祥的母亲,莲花就是那娇柔可爱的女儿。

“母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?”冰心先生通过描写荷叶对莲花的护佑,进一步想到母亲对自己的关爱呵护,表达了自己对母爱的深情赞颂。

可见,莲,自古就是文人雅士所描写赞颂的对象,她早已成为人们心目中至纯至美的化身。

莲小古文原文及译文古文是中国文化的重要组成部分,是中华民族的精神财富。

而《莲小》是一篇古文中的佳作,它描绘了莲花的美丽与神秘,传达了人类对自然之美的敬畏和崇拜之情。

本文将介绍《莲小》的原文及译文,并对其内涵进行深入探讨。

一、《莲小》原文莲花何不古,古人已传颂。

池塘自有香,闻者必回首。

荷叶何不碧,碧波映日新。

水清无限色,清浅见底心。

花开自有时,时到自然开。

岂如人事促,促则不成材。

莲心何不圆,圆中见方正。

人心何不学,学则不浅薄。

莲花虽自美,美不胜于心。

二、《莲小》译文莲花何不古,古人已传颂。

莲花自古就被传颂,它是自然之美的代表。

池塘自有香,闻者必回首。

莲花生长在池塘里,它的香气让人闻之回首。

荷叶何不碧,碧波映日新。

莲花的叶子碧绿欲滴,清澈的水面反射着日光,让人感到新鲜。

水清无限色,清浅见底心。

莲花生长的水清澈透明,水底的景象清晰可见,让人感受到莲花的神秘。

花开自有时,时到自然开。

莲花开放的时间是自然规律决定的,人类应该尊重自然。

岂如人事促,促则不成材。

如果人类生活的太过忙碌,就会忽视自然之美,无法成为真正的人才。

莲心何不圆,圆中见方正。

莲花的心形圆润饱满,但其中却蕴含着方正的内涵。

人心何不学,学则不浅薄。

人类的心灵应该像莲花一样,不断学习,不断提升自己,才能不浅薄。

莲花虽自美,美不胜于心。

莲花的美丽只是表面的,真正的美丽在于它所传递的内心之美。

三、《莲小》内涵探讨《莲小》是一篇以莲花为主题的古文,它生动地描绘了莲花的美丽与神秘。

同时,它也传达了人类对自然之美的敬畏和崇拜之情。

从中可以看出,古人对自然之美的赞美和尊重,与现代人追求自然与生态平衡的理念是一致的。

在《莲小》中,莲花被描绘成了一种具有神秘色彩的植物。

它生长在池塘里,香气四溢,让人闻之回首。

它的叶子碧绿欲滴,水面反射着日光,让人感到新鲜。

它生长的水清澈透明,水底的景象清晰可见,让人感受到莲花的神秘。

莲花的美丽和神秘不仅体现在它的外表上,更体现在它的内心之美上。