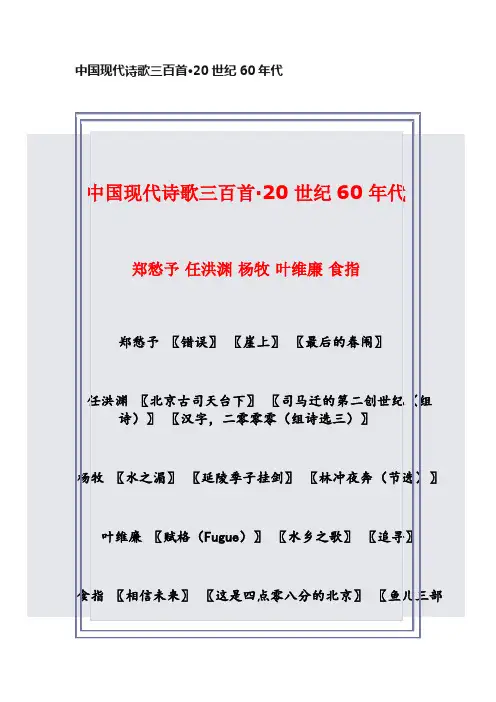

第二章五六十年代的诗歌

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:7

5060年代诗人诗歌

50-60年代的诗人诗歌有很多,以下是一些代表作品:

《雨巷》- 戴望舒

《雨巷》是一首著名的现代诗歌,以细腻的情感和优美的语言描绘了诗人对生活的感悟和对美的追求。

《面朝大海,春暖花开》- 海子

《面朝大海,春暖花开》是海子的代表作之一,以简洁明快的语言和深刻的哲理,表达了诗人对生活的热爱和对未来的向往。

《再别康桥》- 徐志摩

《再别康桥》是徐志摩的代表作之一,以优美的语言和深刻的情感,表达了诗人对母校的眷恋和对生活的感慨。

《沁园春·长沙》- 毛泽东

《沁园春·长沙》是毛泽东的一首著名的诗歌,以豪迈的语言和广阔的视角,描绘了革命战争的伟大场景和革命先烈的英勇事迹。

这些诗歌都是50-60年代的经典之作,具有深刻的思想内涵和艺术价值。

五六十年代的诗歌作品有很多,以下是一些例子:

1. 《我们最伟大的节日》(何其芳):这首诗描绘了中华人民共和国的诞生,表达了作者对国家的热爱和敬意。

2. 《新华颂》(郭沫若):这首诗歌颂了人民中国,表达了作者对国家的自豪和信心。

3. 《时间开始了》(胡风):这首诗描绘了新中国的诞生,表达了作者对新时代的喜悦和激动。

4. 《雷锋之歌》(贺敬之):这首诗以雷锋的事迹为主题,表达了对雷锋精神的赞美和崇敬之情。

5. 《甘蔗林——青纱帐》(郭小川):这首诗通过对甘蔗林和青纱帐的描绘,表达了对南方和北方的热爱。

6. 《向困难进军》(郭小川):这首诗以激昂的笔触鼓励人们在困难面前坚定信心,勇往直前。

7. 《回延安》(贺敬之):这首诗表达了作者对延安的怀念和敬意,以及对新时代的展望和信心。

以上这些诗歌作品都是五六十年代的重要作品,反映了那个时代人们的思想、情感和追求。

50年代诗歌

1. 50 年代的诗歌,那可真是像宝藏一样啊!就说郭小川的诗,那激情澎湃的文字,不就像燃烧的火焰,能点燃我们内心的热情吗?

2. 50 年代诗歌,是时代的记录者呀!贺敬之的那些诗篇,岂不是像一面镜子,映照着那个特殊的年代吗?

3. 50 年代的诗歌哟,充满了力量!比如艾青的诗,难道不是像一把锤子,重重地敲打着我们的心灵吗?

4. 50 年代诗歌,有着独特的魅力呀!闻捷的诗,不正像一阵春风,轻轻拂过我们的心田吗?

5. 50 年代的诗歌,那可真是太有意思啦!公刘的诗,不就像一部电影,在我们眼前展现出精彩的画面吗?

6. 50 年代诗歌,是情感的寄托呢!李瑛的诗,难道不像温暖的阳光,照亮我们的生活吗?

7. 50 年代的诗歌,多让人着迷啊!臧克家的诗,不就像一杯陈酿,越品越有味道吗?

8. 50 年代诗歌,有着别样的风采呀!何其芳的诗,不正像一朵盛开的鲜花,散发着迷人的香气吗?

9. 50 年代的诗歌,那是精神的瑰宝啊!田间的诗,难道不像嘹亮的号角,鼓舞着我们前进吗?

10. 50 年代诗歌,绝对值得我们好好品味!柯仲平的诗,不就像一段传奇,吸引着我们去探索吗?

我觉得50 年代诗歌是文学宝库中璀璨的明珠,它们有着独特的价值和意义,值得我们不断去研读和欣赏。

【学姐带背】当代文学冲刺必备(四)——50、60年代诗歌、散文、戏剧0350、60年代新诗作家队伍构成:a.建国前已经成名的诗人如郭沫若、冯至、冰心、汪静之、俞平伯、冯雪峰等“五四”时期的第一代诗人;饶孟侃、孙大雨、陈梦家、卞之琳、李广田、何其芳、艾青、臧克家等30年代成名的第二代诗人。

b.建国前开始创作、本时期成名的诗人(主力)如郭小川、贺敬之、闻捷、李季、蔡其矫、严辰、公木、沙鸥等“第三代诗人”。

c.建国后走上诗坛的青年诗人如李瑛、雁翼、顾工、公刘、白桦、梁上泉、张永枚、周良沛、流沙河等。

★名词解释:政治抒情诗“政治抒情诗”这一概念的出现,大约在50年代末或60年代初。

在政治抒情诗中,“诗人”会以“阶级”(或“人民”)的代言者的身份出现,来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反应。

在诗体形态上,表现为强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说的结合,即“实际上是抽象的思想,抽象的概念,但用了形象化的语言来表达”。

郭小川和贺敬之的诗歌的创作,代表了此类诗歌创作的主要成就。

郭小川(1919—1976),原名郭恩大,河北丰宁人。

诗人与战士的人生定位,导致他的诗歌摇摆在政治抒情和个性探索之间。

1、1955年到1956年(发轫期)组诗《向困难进军》《投入火热的战争》《致青年公民》2、1957年到1960年(探索期)抒情诗:《望星空》《致大海》叙事诗:《白雪的赞歌》、《深深的山谷》、《严厉的爱》、《一个和八个》3、1960到1965年(成熟期)《厦门风姿》、《乡村大道》、《甘蔗林—青纱帐》、《青纱帐—甘蔗林》、《祝酒歌》、《昆仑行》4、1966年到1976年(后期)《团泊洼的秋天》、《秋歌》2、简答:郭小川诗歌的特色。

a.从重大政治问题出发,选材,提出革命者在不同阶段应有的精神状态,人生态度,道德情操。

b.力图挖掘革命者丰富的情感世界,表现出自己对人生独特的观察,思考和发现。

c.重视诗歌形式的创新,采用民歌体,新格律诗,自由体,半自由体等。

二十世纪五六十年代反映英雄的报告文学诗歌

【篇一】

《心中不倒的英雄》

一个英雄,屹立在我心中,

他坚强的意志,不惧生活的任何挑战,彻底感染了我,

男儿的本色,仿佛世界也为你在旋转,

他是黑暗被打开后的那一扇窗,

他是寒冬里消溶刺骨冰锋的那一束阳光,我庆幸的是有你在我心中,

为我照亮了一片前进的方向,

心中有一个突然的呐喊,

满天的神佛啊,请给我一个成为英雄的机会,

让英雄永远的屹立在希望之上。

【篇二】

《英雄梦》

这是个英雄战斗过的年代,这个年代却没有英雄,

因为盔甲太过沉重,

沉重又太过飘零,

如他们的一生,

我从小就有一个英雄梦,

想怀揣着天下与天地共沉浮,

然后选择背对欢喜的国度走向森寂的陵墓,

可如今我仍不知道那是一条怎么的路途,终于有一天英雄纷纷倒在了世界清

冷的边缘,

我追寻着他们行走过的痕迹,

一边愤怒一边痛哭,

谁唱着宿命,谁说着缘故,

我只是忽然懂得,

英雄留下的梦只能掩盖泪痕。

中国现代文学史(下)复习资料第一章 1949—1976文学思潮一、五六十年代文学思潮1.第一次全国文代会:1949年7月2日至19日在北平举行中华全国文学艺术工作者代表大会。

会议由郭沫若提议召开,成立了以郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席的全国文艺界组织——中华全国文学艺术界联合会(简称文联)。

第二章五六十年代小说一、五六十年代小说概述1.50年代中期以后,长期小说创作丰收,主要作品:赵树理《三里湾》,高云览《小城春秋》,曲波《林海雪原》,李六如《六十年的变迁》,梁斌《红旗谱》,周立波《山乡巨变》,杨沫《青春之歌》,冯德英《苦菜花》,周而复《上海的早晨》,吴强《红日》,李英儒《野火春风斗古城》,冯志《敌后武工队》,刘流《烈火金刚》,欧阳山《三家巷》,草明《乘风破浪》,柳青《创业史》,罗广斌、杨益言《红岩》,欧阳山《苦斗》,姚雪垠《李自成》,浩然《艳阳天》2.杜鹏程《保卫延安》,小说塑造了中共高级将领彭德怀的形象,后随着对彭的批判而遭禁。

3.吴强的长篇小说《红日》。

4.曲波《林海雪原》被称为“革命英雄传奇”。

5. 都市文学:周而复《上海的早晨》。

6.“山药蛋派”:赵树理、马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正。

7.周立波,湖南益阳人,他的长篇小说《暴风骤雨》,在50年代初被苏联授予“斯大林文艺奖”。

《山乡巨变》写集体化道路的必然性,刻画众多人物形象,如动摇落后的中农(盛佑亭,绰号“亭面糊”)8.《李双双小传》为李准赢得广泛声誉,小说背景为大跃进、人民公社化运动。

二、柳青梁斌杨沫等1.这一时期能代表时代主流特征而包容着复杂性的小说,以柳青《创业史》、梁斌《红旗谱》、杨沫《青春之歌》为代表。

2.柳青《创业史》这部小说要向读者回答的是:中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的。

(主题先行)3.梁斌的革命历史小说《红旗谱》由三部长篇构成:《红旗谱》、《播火记》、《风烟图》,主要人物有:朱老忠、严志和、冯兰池。

50年代的人们诗歌

50年代的人们诗歌

我们这一代,

虽然已过花甲年。

但是我们

曾有过黄金的人生,

曾有过迷人的气概,

这并非夸张,

也无遗憾和悲哀。

我们是不寻常的一代,

历史的洗礼,

命运的考验,

这种财富或许是厚爱。

我们这一代,

曾有理想、激情和失落,

有过军旅的生涯,

或是知青的'岁月,

或上过工农兵大学,

还有那下岗和失业。

我们这一代,

历经的磨难

造就了勤奋和坚韧。

最能吃苦耐劳,

富于奉献胸怀。

是中国有理想,敢担当,

能支撑的最后一代。

暮年时壮心不已,

喜看夕阳红似火。

今天浪漫的嘉年华,

填补着青春的空白。

旅游、摄影、歌友会,广场舞跳遍了全国,我们这一代,

乐观潇洒真豪迈。

50年代的人们。

第二章:五六十年代的诗歌第一节:五六十年代的诗人一、建国后诗歌领域作家队伍的更迭这首先体现对四十年代国统区文学的选择上。

“七月派”诗人群体(胡风为首,主观战斗精神,艾青、田间、邹荻帆、阿垅、路翎等)和“九叶诗派”(现代主义倾向,有辛笛、穆旦、陈敬容、杜运燮等)从五十年代的诗坛上退隐了。

袁水拍的歌谣体诗歌被选择。

五六十年代的诗歌创作直接继承了解放区诗歌传统。

但是,解放区的诗歌主要有两种诗歌样式,一是活动在晋察冀的诗人,比如某一阶段的田间、蔡其矫为代表的自由抒情诗,主要从诗人情感心理的反应来表现时代和革命。

一是活动在陕北、太行山区的一些诗人,比如李季(《王贵与李香香》)、阮章竞(《漳河水》)、张志民(《王九诉苦》等为代表的民歌体叙事诗。

他们热衷于叙事诗的创作,往往以民歌或吸收民间说唱艺术的成分,表现战争背景下军队和农民的生活。

在五六十年代这种民歌体叙事诗得到了进一步的发展,而自由抒情诗则被压抑。

郭沫若、臧克家、冯至、田间、何其芳、艾青等诗人仍然从事着诗歌创作,但是艺术质量下降,田间、何其芳、艾青等遇到了艺术困境,写不出符合人们期待的诗作。

(P52~53)第二节:五六十年代的诗歌创作倾向五六十年代的诗歌创作在理论建构上,诗歌的社会功能得到了空前的强化;在艺术形式上,高度强调民族特色;在结构上强调叙事性。

诗歌创作出现了两种基本模式:一是政治抒情诗体,一是叙述性诗体。

前者对社会政治做出积极呼应而充分体现了时代激情,强调政治与诗学相统一,诗人与战士相统一,以贺敬之(《回延安》)、郭小川(《甘蔗林--青纱帐》)为代表诗人;后者作为前者的必要补充,强调对新的世界、新的人物的真切表现,以李季、闻捷、张志民为代表诗人。

总的来说,五六十年代的诗歌强调诗人的阶级立场,关注诗歌与现实的紧密结合,自觉不自觉地抑制了诗人自我的情感抒发和独立思考,模糊了诗歌作为一种独立文体的艺术特征。

一、闻捷、李瑛、李季的抒情叙事诗闻捷:新中国第一个吟咏爱情的诗人闻捷(1923——1971年),1955年发表《吐鲁番情歌》等诗作,后结集为《天山牧歌》出版。

《天山牧歌》是闻捷第一部、也是中国当代文坛上影响较大的一部抒情诗集,共收入《博斯腾湖滨》、《吐鲁番情歌》、《果子沟山》、《天山牧歌》四个组诗,以及叙事诗《哈萨克牧人夜送“千里驹”》和九首抒情诗。

这是当代第一部反映边疆少数民族的抒情诗集,也是新中国第一部爱情诗集,笔调优美,风格清新,带有民歌情调。

1959年开始发表长篇叙事诗《复仇的火焰》,这是一部反映哈萨克人民生活和斗争的恢弘史诗性质的作品,长诗分为3部:《动荡的年代》、《叛乱的草原》和《觉醒的人们》(未完成),格调高昂热烈,富有地方特色。

《天山牧歌》被称为“激情的赞歌”、“生活的赞歌”。

用牧歌的笔调来处理“颂歌”主题,发挥了闻捷长于“叙事”的艺术才能,诗集中描摹的异域风光、浪漫风情以及少数民族青年追求爱情的炽热大胆,对汉文化地区的读者都构成一种吸引和震撼。

解读作品。

闻捷诗歌具有鲜明独特的艺术风格。

第一,诗歌在构思上较新颖。

闻捷是新时代的劳动和爱情的歌手,在对新疆各族人民的生活图景的描绘赞颂中,他总是把对纯真爱情的赞美同对年轻人的劳动、理想的讴歌、对伟大祖国的未来的美好憧憬紧密结合在一起,如在《苹果树下》用苹果比喻爱情,即是把爱情和劳动糅合在一起进行描写,苹果从种子到果实,爱情由萌芽到成熟,主人公在劳动中萌发爱情,在劳动中收获爱情,给人以丰富的审美感受。

第二,作者善于深入探索人物的内心世界,细腻充分地表现青年人感情的波动,折射出时代风俗的巨大历史变迁。

例如《婚礼》中,诗人突出表现了人们闹洞房后,一对新婚夫妇脸对脸坐下时内心的无比喜悦和激动。

从平等互爱的情景描写、深入细腻的心理刻画中,我们可以通过时代和风俗的变迁,看到人们思想上的变化,人民生活质量的提高。

第三,闻捷的爱情诗不单是描写爱情,而是将爱情与表现新的生活内容、传达新的时代气息、高扬新的思想情操联系在一起。

《苹果树下》、《葡萄成熟了》、《舞会结束以后》等都是透过爱情描写青年们愉快的劳动生活和美好崇高的社会理想。

在闻捷的爱情描摹中始终回避感伤忧郁的情调,充满乐观向上、积极进取、健康明快的时代精神。

第四,闻捷诗歌语言富有民族韵味的音乐美,情感基调高昂欢快,有浓重的牧歌风格和鲜明的地方色彩。

诗人善于吸收山歌民谣的优点,如《复仇的火焰》采用四行一节的民歌体和民歌中常用的重叠句式。

诗歌语言形象传神,比喻生动贴切,节奏明快活泼。

如“姑娘们扯开裙子飞快旋转,/小伙子把鼓点送上她们的脚尖”来表示欢快的舞蹈场面和浓郁的地方风情。

从1959年起,闻捷开始发表长篇叙事诗《复仇的火焰》。

按计划,长诗共三部。

第一部《动荡的年代》和第二部《叛乱的草原》分别出版于1959年和1962年。

第三部因十年动乱的冲击而未能完成。

长诗以解放初期粉碎新疆东部巴里坤草原的叛乱为题材。

写人民解放军贯彻中国共产党的民族政策,教育、团结受蒙蔽群众,军事进剿结合政治争取,孤立了哈萨克民族中的反动派,取得了平叛的胜利。

由于这部长诗涉及的事件繁复,描写的人物众多,因而有些章节偏于情节叙述。

李瑛(1927——),河北丰润人。

1946年,李瑛借钱考上了北大。

在北大,沈从文先生和冯至先生给他的创作以极大的帮助。

1948年加入中国共产党,4年之后,1949年他告别了沙滩红楼,参加了第四野战军南下。

曾任新华通讯社第四野战军总社记者。

参加了广东、广西等战役。

建国后,历任总政治部文化部秘书,《解放军文艺》社编辑、编辑组组长、副社长、社长,总政治部文化部副部长、部长,中国作协第三届理事、第四届主席团委员,中国文联第五届副主席,国际笔会中国笔会中心理事。

著有长诗《一月的哀思》诗集《我骄傲,我是一棵树》、《春的笑容》、《在燃烧的战场》等。

李季(1922—1980),在50年代被树立为“诗与劳动人民结合的榜样”。

自从1952年落户甘肃玉门,他开始长达30年的以石油工业、油矿劳动者为表现对象的创作道路,享有“石油诗人”的美誉。

这段时间他出版了《玉门诗抄》(1955)、《致以石油工人的敬礼》(1956)等五部短诗集和《生活之歌》(1956)、《杨高传》(1959-1960)、《向昆仑》(1964)等八部长篇叙事诗。

长篇叙事诗《杨高传》。

二、政治抒情诗在政治抒情诗中,诗人通常以阶级的代言人身份出现,表达对当代重要的政治事件、社会思潮的情感反映和客观评说。

在诗体形态上,通常采用大量的排比句式对所要表达的观念和情绪进行渲染、铺陈,表现为强烈的情感宣泄和政论式观念叙说的结合。

代表诗人有贺敬之、郭小川。

郭小川、贺敬之是从解放区进入新中国的具有卓越成就的诗人。

当时他们都还年轻,充满革命豪情,不但有力地表达了自己时代的精神和历史的脉搏,还勇于探索诗歌的不同形式,对新中国新诗的民族化、大众化和格律化等方面都作出了贡献。

1、贺敬之的政治抒情诗郭小川(1919—1976),河北丰宁人。

1955年郭小川转到诗歌创作上来,1955—1956年是郭小川创作的第一个阶段,也是他诗情爆发期,他先后发表的《投入火热的斗争》、《向困难进军》、《致青年公民》等组诗充满磅礴的气概、奔放的热情,富于政治鼓动性,但在艺术上并不成熟,有以政治议论代替艺术形象的毛病。

他的这类政治抒情诗,多澎湃着革命的激情,以阶梯式的铿锵句式,鼓舞人们为社会主义作出奋发的斗争。

在50年代,这种适于朗诵的诗受到广大读者,特别是青年读者的欢迎,激起他们广泛的共鸣。

1957—1960年是他创作的第二个阶段,这期间他除完成几部长篇叙事诗外,还写了《致大海》、《望星空》等很有影响的抒情诗。

他的《致大海》、《望星空》表现了诗人更辽阔也更深沉的思考,在人与自然的相互讯问和交流中,获得一种哲理的深度和生命前进的力量。

1960--1965年是郭小川创作的第三个阶段。

这期间他发表有《林区三唱》、《甘蔗林——青纱帐》、《厦门风姿》等脍炙人口的诗篇。

《甘蔗林——青纱帐》和《厦门风姿》更以排比对仗的句式,舒展地、回环反复地抒发诗人的情感,既具历史的深度,又富于现实的敏锐感。

诗人从南方的甘蔗林联想到北方的青纱帐,从和平的岁月联想到战争年代的烽火,把革命传统与当今建设社会主义的斗争联结起来。

1966——1976年“文化大革命”期间是郭小川创作的第四个阶段,这个期间他的身心都受到迫害。

后期在“五七干校”写有《团泊洼的秋天》(1975年9月)、《秋歌》等广被人们传诵之作。

不幸的是,在“四人帮”被粉碎的欢庆中,他因旅舍失火而离世。

2.贺敬之的政治抒情诗(1924一),山东峄县人。

1938年春随所读学校流亡到湘北等地。

1940年到延安,后就读于鲁迅艺术学院。

1942年与丁毅等合作创作新歌剧《白毛女》,产生广泛影响.建国后曾任全国戏剧家协会书记处书记、中国作家协会副主席、《人民日报》文艺部主任、中共中央宣传部副部长、文化部代部长等职。

作为新中国的著名诗人,他开始引起反响和好评的诗是《回延安》,从50年代到60年代,他还发表《放声歌唱》、《雷锋之歌》、《桂林山水歌》等名作,形成自己诗作的高潮。

“文化大革命”中他也受到不公正对待。

新时期复出后,他随即发表政治抒情诗《中国的十月》和《“八一”之歌》。

他还有新古体歌行,如《故乡行》、《富春江散歌》等发表。

出版有《并没有冬天》、《放歌集》、《贺敬之诗选》等诗集。

贺敬之作为一个诗人的特点是,他像郭小川一样一直保持昂扬的革命激情和理想精神,歌颂党,歌颂新社会,歌颂新的英雄人物,并在诗歌形式上不断进行新的探索,力求民族化、大众化,在继承古典诗歌和民歌传统的基础上,借鉴和吸取外国诗歌的长处,创造节奏鲜明、富于韵律的新格律诗。

他50年代的名作之一《回延安》便借用陕北民歌“信天游”的形式,吟唱自己再度回到延安一一革命圣地的情感潮涌。

而《放声歌唱》这篇政治抒情长诗更借鉴前苏联诗人马雅可夫斯基的“楼梯体”,并发扬我国古典诗歌讲究对仗、排比和韵律的特点,创造了富于民族特色的自己的“楼梯体”。

如起首便写道:无边的人海波涛汹涌……呵,无边的大海波涛汹涌——生活的浪花在滚滚沸腾……呵,生活的浪花在滚滚沸腾!……全诗以澎湃的激情歌唱新中国“万花盛开的大地”和“光华灿烂的天空”,歌颂党和人民建设社会主义的伟大劳动和勋绩。

虽长达五章1600行,却仿佛一气呵成,气势磅礴而流畅,极有感染力,当时发表后便引起读者广泛的共鸣与好评。

可以说,这是50年代兴起的颂歌与战歌的重要代表作。

贺敬之50年代创作的颂歌还有《东风万里》和《十年颂歌》等。

3. 比较郭小川与贺敬之政治抒情诗的异同。

(1)、郭小川、贺敬之的政治抒情诗,既是中国历史的产物,也是中国文化的产物。

从诗体上我们把政治抒情诗称作“颂——新赋体诗”。

郭小川、贺敬之的政治抒情诗以50年代的昂扬精神,重温了赋这一美学体验。