十七年诗歌

- 格式:ppt

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:11

“十七年”诗歌研究“十七年诗歌”不仅是20世纪中国现当代诗歌的重要组成部分,同时也是中国新诗研究不可或缺的“发力点”。

迄今为止学界对于这一特定对象的学理化研究依然十分薄弱。

本文力图从“诗学资源”、“诗歌生产”、“诗歌争鸣”、“诗歌经典”和“主体整形”五个方面问题入手,切入“十七年诗歌”生成与发展的具体现实,深入探察当代诗人为实现“新的人民诗歌”对既往已存的中外诗歌传统实施审美超越的诗歌理想,所采取的系统而复杂的文化策略,以及在具体诗歌实验中这一理想展开的可能与限度。

在20世纪中国现当代诗歌历史的演进进程里,“十七年诗歌”置身于“文化—政治”相互胶着与叠合的历史场域中,她从诞生伊始就肩负着“新中国”文化重构与文学(诗歌)重塑的历史重任,就以全新的姿态和独特的特性面向不断展开的未来。

为了构筑一种能够彰显时代和民族特色的理想的诗歌范式,建构和确立与传统诗歌相异的诗学体系和诗歌形态,展示“新的人民诗歌”的新气象和超越传统的新魄力,当代诗坛的主持者及诗人们始终围绕着诗歌资源、诗歌生产、诗歌传播与阅读、诗歌批评等关乎当代诗歌超越式发展的新的运行机制问题,进行紧张而严肃地探索和大胆地实验。

就实现情形而言,“新的人民诗歌”的资源选择与重构不仅是确保当代诗歌“质的规定性”的重要方略,同时也是推进当代诗歌试验的力量和源泉;诗歌生产方式不仅受当代政治文化运动的深层影响,同时还与当代诗歌阅读和传播方式紧密关联;诗歌争鸣不仅是人们对诗歌传统实施“祛魅”必要手段,同时也是建构理想诗歌范式的一种重要方式;诗歌经典的“解构”与“重构”,不仅重建了当代诗歌发展的新秩序,同时也在多重的关系网络中打造了一批当代诗歌经典;主体“整形”不仅使创作主体在多维的压力下主动或被迫转变诗歌理念和诗歌实践,同时也极大地考验了他们的生存智慧和心理承压能力。

由于“新的人民诗歌”在一种异常复杂的传统文化网络和极为特殊的“政治—文化”语境中展开诗歌超越的梦想,因而不论是诗学资源的选择与重构,还是诗歌争鸣机制的建立,不论是诗歌经典秩序的重建,还是创作主体的“整形”,都必须经历一系列相当复杂而艰难的过程,也将遭遇许多难以“逆料”的问题。

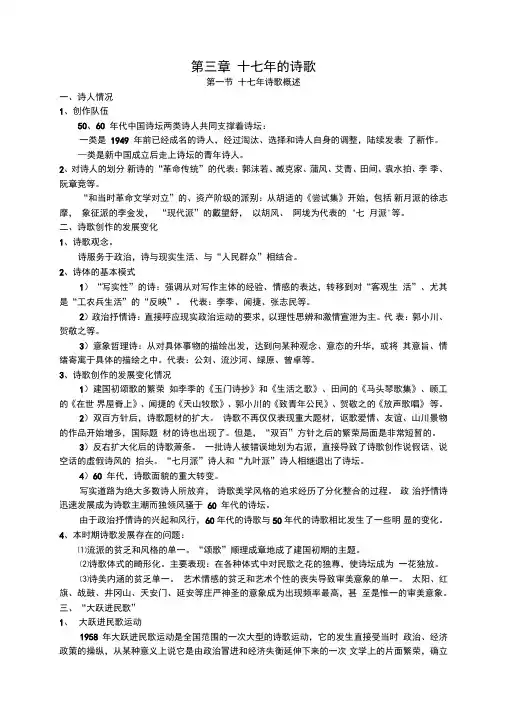

第三章十七年的诗歌第一节十七年诗歌概述一、诗人情况1、创作队伍50、60 年代中国诗坛两类诗人共同支撑着诗坛:一类是1949 年前已经成名的诗人,经过淘汰、选择和诗人自身的调整,陆续发表了新作。

—类是新中国成立后走上诗坛的青年诗人。

2、对诗人的划分新诗的“革命传统”的代表:郭沫若、臧克家、蒲风、艾青、田间、袁水拍、李季、阮章竞等。

“和当时革命文学对立”的、资产阶级的派别:从胡适的《尝试集》开始,包括新月派的徐志摩,象征派的李金发,“现代派”的戴望舒,以胡风、阿垅为代表的‘七月派'等。

二、诗歌创作的发展变化1、诗歌观念。

诗服务于政治,诗与现实生活、与“人民群众”相结合。

2、诗体的基本模式1)“写实性”的诗:强调从对写作主体的经验、情感的表达,转移到对“客观生活”、尤其是“工农兵生活”的“反映”。

代表:李季、闻捷、张志民等。

2)政治抒情诗:直接呼应现实政治运动的要求,以理性思辨和激情宣泄为主。

代表:郭小川、贺敬之等。

3)意象哲理诗:从对具体事物的描绘出发,达到向某种观念、意态的升华,或将其意旨、情绪寄寓于具体的描绘之中。

代表:公刘、流沙河、绿原、曾卓等。

3、诗歌创作的发展变化情况1)建国初颂歌的繁荣如李季的《玉门诗抄》和《生活之歌》、田间的《马头琴歌集》、顾工的《在世界屋脊上》、闻捷的《天山牧歌》、郭小川的《致青年公民》、贺敬之的《放声歌唱》等。

2)双百方针后,诗歌题材的扩大。

诗歌不再仅仅表现重大题材,讴歌爱情、友谊、山川景物的作品开始增多,国际题材的诗也出现了。

但是,“双百”方针之后的繁荣局面是非常短暂的。

3)反右扩大化后的诗歌萧条。

一批诗人被错误地划为右派,直接导致了诗歌创作说假话、说空话的虚假诗风的抬头。

“七月派”诗人和“九叶派”诗人相继退出了诗坛。

4)60 年代,诗歌面貌的重大转变。

写实道路为绝大多数诗人所放弃,诗歌美学风格的追求经历了分化整合的过程。

政治抒情诗迅速发展成为诗歌主潮而独领风骚于60 年代的诗坛。

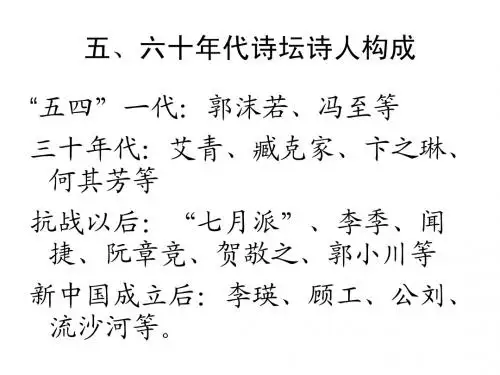

第三讲十七年时期的诗歌一、十七年诗歌队伍构成情况十七年时期中国诗人的构成主要是三类:一类是诗坛主力。

郭小川、贺敬之、闻捷、蔡其矫、严辰等。

他们来自解放区,五、六十年代进入创作旺盛状态。

二类是1949年以前已经成名的诗人。

郭沫若、臧克家、艾青、田间、李季等。

他们总体特点是调整诗风,以适应新的时期。

三类是一些青年诗人登上文坛。

李瑛、雁翼、顾工、公刘、白桦等。

二、十七年诗歌的总体特色十七年的诗歌可以用“战歌”和“颂歌”来概括,诗歌通常被喻为号角、锣鼓、旗帜等。

政治抒情诗十分繁荣,诗歌风格豪放、明朗、欢快、激越。

1.缺乏丰富多彩的诗歌流派,个性化严重衰退。

2.极端推崇民歌体,把民歌体作为新诗发展的方向。

3.竭力推崇所谓崇高美和诗歌的社会功能。

三、十七年诗歌创作的发展演变50年代初期,诗人处于思维调整期,有审美价值的诗歌作品不多,主要是颂歌。

何其芳《我们最伟大的节日》标志着一个颂歌时代的开始:你新的中国人民的中国啊,/你终于在旧中国的母体内/生长,壮大,成熟,/你这个东方巨人终于诞生了。

郭小川《致青年公民》、贺敬之《放声歌唱》、胡风《时间开始了》、郭沫若《新华颂》、臧克家《有的人》具有代表性。

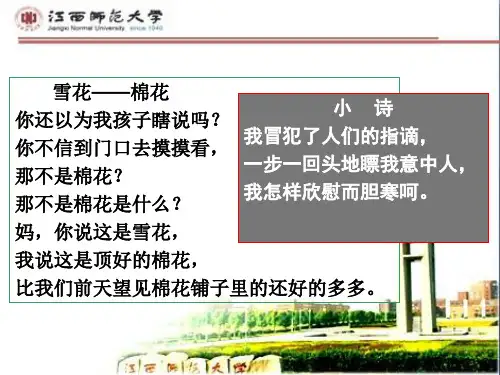

1957年在双百方针的鼓舞下,诗坛出现短暂的生气,出现一些触及时弊,干预现实的作品。

如流沙河《草木篇》、郭小川《望星空》、艾青《养花人的梦》等。

《草木篇·仙人掌》:她不想用鲜花向主人献媚,遍身披上刺刀。

主人把她逐出花园,也不给水喝。

在野地里,在沙漠中,她活着,繁殖着儿女……《草木篇·藤》:他纠缠着丁香,往上爬,爬,爬……终于把花挂上树梢。

丁香被缠死了,砍做柴烧了。

他倒在地上,喘着气,窥视着另一株树……1958年的“新民歌运动”。

“新民歌运动”:是由毛泽东提倡,各级党委组织、发动的一场群众性诗歌创作运动。

提倡“人人写诗歌,村村出诗人”,违背了诗歌创作的规律,作品数量多但成就低。

“如今唱歌用箩装,千箩万箩堆满仓。