最新 “六书”理论新解-精品

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:4

六书-汉字造字方法编辑词条六书指象形、指事、形声、会意、转注、假借。

汉代学者把汉字的构成和使用方式归纳成六种类型,总称六书。

六书说是最早的关于汉字构造的系统理论。

六书是后来的人把汉字分析而归纳出来的系统。

然而,有了六书系统以后,人们再造新字时,都以该系统为依据。

此词条由挂号网提供专业内容并参与编辑,经中国健康教育卫生中心/卫生部新闻宣传中心专家审核。

六书-民间艺术形式编辑词条此词条由挂号网提供专业内容并参与编辑,经中国健康教育卫生中心/卫生部新闻宣传中心专家审核。

六书-太平天国晚期官名合称编辑词条大家在关注:目录概念具体内容六书历史六书运用展开编辑本段概念基本概念是东汉许慎在《说文解字[1]》中对古文字构成规则的概括和归纳,即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”。

象形、指事、会意、形声是造字法,转注、假借指的是后来衍生发展的文字的使用方式。

象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;指事者,视而可识,察而见意,上下是也;会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;转注者,建类一首,同意相受,考老是也;假借者,本无其字,依声讬事,令长是也。

“六书”的这个概念始见于《周礼·地官·保氏》“保氏掌谏王恶而养国子以道,乃教之六艺,……五曰六书。

”东汉郑玄注引郑众说:“六书,象形、会意、转注、处事①、假借、谐声②也”(注:①处事,即“指事”;②谐声,即“形声”)。

班固《汉书·艺文志》把六书之名定为象形、象事、象意、象声、转注、假借。

许慎《说文解字叙》把六书之名定为:指事、象形、形声、会意、转注、假借。

一般都认为,六书中象形、指事、会意、形声属于造字之法,即汉字结构的条例;转注、假借则属于用字之法。

六书大约反映了战国末到汉代人们对汉字的结构和使用情况的认识。

它基本上是建立在小篆的基础上的,是一个不够完善周密的条例。

但是,它对于大多数的汉字,特别是对古文字,它还是能够予以说明。

“六书”理论及其发展-最新文档“六书”理论及其发展一、“六书”说“六书”之名最早见于《周礼》,《周礼?地官?保氏》说:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

”但《周礼》只有“六书”的名称而没有对“六书”的具体阐释。

直到东汉的班固才在《汉书?艺文志》里首次将“六书”细目罗列出来,《汉书?艺文志》中说:“古者八岁入小学,故《周礼》保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”最早为“六书”逐一下了定义并运用它全面分析汉字结构的是汉代的许慎。

许慎在《说文解字?叙》中说:“周礼八岁入小学,保氏教国子先以六书:一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘曲,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指;武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

”后来的文字学著作一般细目的名称遵从许慎,顺序遵从班固,即象形、指事、会意、形声、转注、假借。

“六书”是我国最早论述汉字原理的系统理论,它的提出在汉字科学研究的历史上有着重要的贡献。

“六书”理论在全面分析小篆构形的基础上,归纳出了象形、指事、会意和形声四种汉字结构类型,首次使汉字内部所隐含的条理显现出来,最早科学地揭示了汉字结构的一般规律,对两千年来的汉字研究产生了深远的影响。

从用“六书”理论系统研究汉字的权威性著作《说文解字》诞生到近现代,汉字结构分析一直采用六书分类法,直到今天还被汉字教学所广泛采用。

当然,由于时代的局限,六书也有不科学、不完善的地方。

许慎对六书的定义,每书只用八个字概括,由于太简单,而带来界说的含混,使得后世理解各异。

二、“四体二用”说明代杨慎始倡“六书”为“四体二用”说:“六书象形居其一,象事居其二,象意居其三,象声居其四。

![[精品]“六书”理论及其在识字教学中的应用研究](https://uimg.taocdn.com/223d9fe9710abb68a98271fe910ef12d2af9a904.webp)

“六书”理论及其在识字教学中的应用研究“六书”理论及其在识字教学中的应用研究摘要:纵观“六书”理论发展演变的几个时期,我们可以发现“六书”理论是我国古代识字教学所采用的最主要的识字教学方法,然而近代以来,其有效性的发挥却逐渐降低。

面对当前识字教学中出现的问题,我们主张以“六书”理论为视角,提高识字教学的有效性。

关键词:“六书”理论;历史演变;识字教学中图分类号:G623 文献标识码:A 文章编号:1006-026X(2013)09-0000-02 “六书”理论以《说文解字》为载体,其历史演变主要经历了以下几个时期:创立期、中兴期、鼎盛期、新时期。

我们发现,在前三个时期中,“六书”理论在识字教学中均发挥很重要的作用。

然而在近代以来的新时期,“六书”理论在识字教学中发挥的有效性却在逐渐降低。

面对当前识字教学中出现的问题,我们主张以“六书”理论为视角,提高识字教学的有效性。

一、“六书”理论的历史演变(一)创立时期――东汉东汉时期,班固、郑众、许慎分别列出了“六书”的具体名目。

三家具体名目依原来排序罗列如下:班固:象形、象事、象意、象声、转注、假借(《汉书・艺文志》)郑众:象形、会意、转注、处事、假借、谐声(郑玄注《周礼》)许慎:指事、象形、形声、会意、转注、假借(许慎《说文解字・叙》)[1] 三家的说明,虽然名称和次序略有差异,但基本内容还是一致的。

其中,许慎不仅说明了“六书”的名称,而且还对每一书下了定义,并列举了例字,影响最大。

他对“六书”传承、阐发和运用的成果――《说文解字》是“六书”理论的物质载体,在后世绵延不断,久远流传。

正因如此,我们有理由说,东汉时期是“六书”理论研究史上的创立期。

有了理论基础,“六书”开始应用于识字教学中,并在其后长时期成为我国古代识字教学最主要的方法。

(二)中兴期――宋元明在“六书”理论的研究史上,这是一个承前启后的重要时期。

在整理研究《说文解字》方面最典型最具影响的代表是徐锴、徐铉,史称“大小徐”。

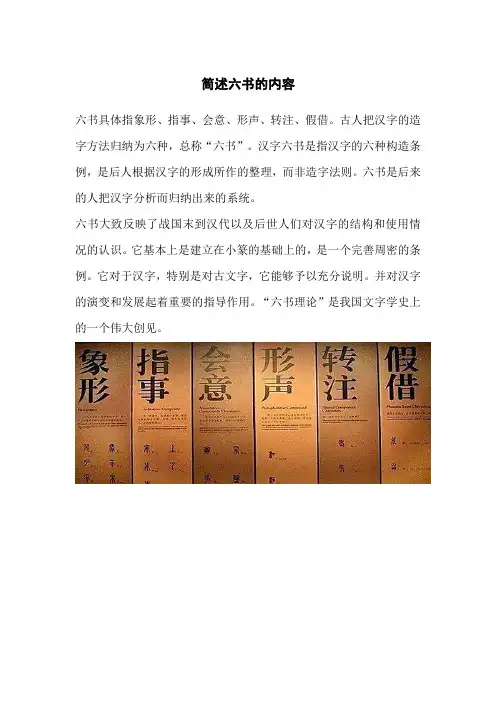

简述六书的内容

六书具体指象形、指事、会意、形声、转注、假借。

古人把汉字的造字方法归纳为六种,总称“六书”。

汉字六书是指汉字的六种构造条例,是后人根据汉字的形成所作的整理,而非造字法则。

六书是后来的人把汉字分析而归纳出来的系统。

六书大致反映了战国末到汉代以及后世人们对汉字的结构和使用情况的认识。

它基本上是建立在小篆的基础上的,是一个完善周密的条例。

它对于汉字,特别是对古文字,它能够予以充分说明。

并对汉字的演变和发展起着重要的指导作用。

“六书理论”是我国文字学史上的一个伟大创见。

汉字六书“六书”详解(一)象形字“六书”所说的六种造字方法,互相联系,互相配合,互相补充,而又各有各的特点和作用,它们是一个系统,不能把它们分裂、孤立起来,也不能把它们等同、并列起来。

一、画鸟为何不点睛——象形字《红楼梦》里贾宝玉吟过一首描写竹子的诗,其中两句是:“竿竿清欲滴,个个绿生凉”。

后人修订翻印时曾将“个个”字改掉,有人对此提出非议,意见是说“个个”多么像清翠欲滴的竹叶啊,触字生景,为什么要改呢!象形字为数不多,却是汉字造字的基础,后来的合体字有相当一部分是用象形字构成的。

由于汉字的字形变化是渐进的,十分有趣的是,至今许多汉字还留有象形的尾,仔细琢磨就可以看出它的原形来。

鲁迅先生说,汉字的基础是象形。

象形字就是画物像它的形状,以此形状表达它的含义。

“乌”与“鸟”字相比,正好切去鸟头上表示眼睛的一短横。

画鸟不点睛,这是为什么?我们知道,古人在造字时,对于象形字,需要抓住形象的特征。

鸟通体黑色(颈下有一些白羽毛的,古人称鸦)。

乌的黑眼睛因和羽毛的颜色相同,看上去就不分明了。

所以“鸟”字点睛,“乌”则不见其睛。

据说在南北朝时,有一位画家张僧繇,在墙上画了四条龙,后来经人多番要求,给其中两条画了眼睛,这两条龙便腾飞升天了。

成语“画龙点睛”即来源于此。

“乌”字耐人寻味,恰在这不点睛上。

以上所述虽然是两件事,但道理是一样的。

据说,小乌雏出生后,其母要喂养它六十天,待羽毛丰满可以独立觅食时,它要叼食六十天报养其母。

这叫反哺。

因此乌在古诗文中成为孝道的象征。

在传说中也有许多与它有关的。

浙江省有个义乌县(现为义乌市),在汉代称乌伤县。

相传有个叫颜乌的孝子,当父亲去世后,独个儿一筐一筐地背来黄土,为父亲垒坟。

这时群乌也赶来相助。

试想乌的嘴能叼多少土呢?结果乌的嘴都受了伤。

人们便将这个县取名为乌伤。

到唐武德年间,改为义乌县,名字显得更为典雅含蓄。

乌是一种喜欢群居的鸟类,它们在田野中生活。

有这样的一故事:春秋时代郑国和楚国交战,楚国在夜里偷偷撤了兵,故意留下军帐没有拆除,以便迷惑郑军。

许慎“六书”理论一、定名、定序、定义与性质。

(一)萌芽阶段:1.史书和诸子中的以形解字;《国语》“人三为众,兽三为群,女三为粲”;《左传》“止戈为武”、“虫皿为蛊”;《韩非子》“自环者谓之私;背私谓之公。

”2.《周礼?地官?保氏》:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教六艺:一曰五礼、二曰六乐、三曰五射、四曰五驭、五曰六书、六曰九数。

”(二)“六书”名称的具体提出、定序、定义1.班固《汉书?艺文志》引刘歆《七略》:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”2.《周礼?地官?保氏》“五曰六书”郑玄注引郑众:“六书,象形、会义、转注、处事、假借、谐声也。

”3.许慎《说文叙》:“《周礼》八岁入小学,保氏教国子,先以六书:一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者,画其成物,随体诘诎日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,嫁接者,本无其字,依声托事,令长是也。

”(三)六书的性质1.六种造字方法;2.四体二用(戴震);3.识字法(胡韫玉《六书通论》)(四)六书别称1.六义:《晋书?卫恒传》引《四体书势》:“有六义焉:一曰指事,上下是也;二曰象形,日月是也;三曰形声,江河是也;四曰会意,武信是也;五曰转注,考老是也;六曰假借,令长是也。

”2.六体:《周礼?地官?保氏》唐贾公彦疏:“但书有六体,形声实多。

”3.六文:《颜氏家训》:“许慎检以六文,贯以部分,使不得误,误则觉之”,卢文弨补注:“六文即六书。

”二、六书的贡献与缺陷(一)贡献《六书故?序》:“六书既通,参伍以变,触类而长,极文字之变,不能逃焉。

故土唯勿学;学必先六书。

”“六书也者,入学之门户,学者之所宜先也。

”“从《说文》开始,我国有了以‘六书’为理论中心的文字学。

“六书”理论新解

摘要:“六书”说是最早的关于汉字构造的传统理论,它对文字学的发展有巨大贡献,“六书”是指象形、指事、会意、形声、转注、假借等六类。

文章对“六书”理论关于“造字之本”的说法做出新的解释,认为它其实是更接近于描述汉字的结构类型。

关键词:六书许慎造字之本结构类型

一、“六书”含义来源

“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官保氏》载:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之以六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四日五驭,五曰六书,六曰九数。

”但是周礼并未具体说明六书的内容。

西汉末年,汉代的学者首次将“六书”解释为六种造字的方法,并列出了六书的具体名称。

有几种说法:

1.班固引用了刘歆的《七略》,而在其著《汉书·艺文志》说道:“古者,八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”

2.郑众注《周礼·地官·保氏》说:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

”

3.许慎在《说文解字·叙》中给“六书”分别下了定义,并举了例字:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而见意,‘上’‘下’是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,‘日’‘月’是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,‘江’‘河’是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指挥,‘武’‘信’是也。

五曰转注。

转注者,建类一首,同意相受,‘考’‘老’是也。

六曰假借。

假借者,本无其字,依声托事,‘令’‘长’是也。

”

从以上较为流传的三家来看,对“六书”的解释显然迥异,各有分歧。

然而我们从中可以看到,许慎的解说是更为详尽、简明和易懂的,因而也更受到学界的推崇。

二、学界对“六书”乃“造字之本”说法的争论

许慎对“六书”的解说《说文解字》,堪称得上是影响后世颇深的一部文字学经典大作。

但是,其实自从“六书”一词出现的那天起,关于

“六书”的争论就随之而起,没有定论,这致使“六书”的理论众说纷纭,莫衷一是。

“造字之本”这一说法最早是由汉代的班固提出的,他在《汉书·艺文志》中指明“六书”的基本内容是“象形、象事、象意、象声、转注、假借”,同时,提出它们是“造字之本也”。

这也是学界认为“六书”是造字之法的主要理论来源。

何谓“造字之本”?即造字的基本方法,这种观点认为先人在造字最初,曾考虑到用这六种主要的方法来创造汉字。

或者,换个说法,至少是他们在进行大量文字创造的过程中,所遵循的一定规则。

但是,很显然,随着时代的发展变迁,这种说法开始受到质疑。

人们甚至开始怀疑这段话的真实性。

我们知道,“六书”一词最早出现在《周礼》中。

《周礼·地官保氏》载:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之以六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四日五驭,五曰六书,六曰九数。

”这里并没有对“六书”的具体内容做出详细的说明,但是我们可以从常识角度出发去考虑。

从文义上来看,“六书”同礼乐射驭数并列,这些都是当时贵族子弟必须掌握的技艺,他们八岁入学,所学内容应该不会太难,大多是最基本的入门知识。

那么“六书”所指内容同样也是较简易的文字知识。

如果把“六书”作“造字之本”来解释,那么里面的内容想来是偏深奥的。

对于这些初初学习的孩子来说,掌握这样的造字之法未免有些不适宜,况且,也用不着。

毕竟他们不是那些文字学大家,在这方面不需要精深的学习和认知。

当时的主要学习任务更多的是识字、写字和读书,这样,作“造字之本”来理解显然不太合适,因此更合理的说法和解释应该是六种辨识字义的技艺罢了。

这样,才符合当时的贵族儿童所应该学习和掌握的内容。

正如吕思勉在《字例略说·论六书》提到的,“且六书之说,岂可以教学童哉?……晚近闾里书师,其教学童,犹用《三字经》《千字文》等,其法盖传之自古。

若以六书之说教学童,是犹今之教学童者,用字典分部之说也,有是理乎?”因此,他又作出结论,“以‘六书’为造字之本,其说实不可通,故许序尚无此说。

又事惫声皆不可去象,窜此十六字者,于小学盖实无所知:然后人认为班书原文,于“造字之本也”五字,亦不敢疑,而说文字遂又添一重缪抽矣。

”

并且,即使是“造字之本”的说法,它所表示的具体含义也可能并不是大家所理解的“创造”之意。

在这里,我们可以进一步去探寻“造”字的

真实含义。

“造”在《说文解字》中的解释:“造,就也。

从辵告声。

谭长说:造,上士也。

艁,古文造从舟。

七到切”。

段玉裁作注:“陸氏云:广雅作艁。

按艁者,谓并舟成梁,后引伸为凡成就之言。

”通过“造”的古文“艁”,我们可以知道“造”在古时也有集聚排列之义。

因此,这里的“造字之本”有了另外的解释,实为“汉字排列的六种方式”。

即把众多汉字归纳之后得到的六种汉字构造方式。

三、“六书”含义新解

那么,既然对“六书”的性质是什么存在争论,我们不妨从“六书”的命名里去探寻从而得到一些蛛丝马迹。

“六书”的内容在汉代得到补充更新,所以我们要了解当时所认为的“六书”含义,可以从东汉许慎所著的《说文解字》入手。

他的《说文解字·叙》,更是他作《说文解字》一书的主要根据,决不能忽视。

书里面详细说明了他作书的态度、意义和体例,更对六书理论作了系统的分析。

所以,我们从《说文解字·叙》里的介绍来分析“六书”的含义更为便宜。

首先,我们要弄清楚“六书”之“书”的具体含义。

许慎在他的《说文解字·叙》里说到,“著于竹帛谓之书。

”这就是说,把文字刻划或写画在竹简上,就是“书”,实际上侧重的是人们能够看到的文字形体。

“书者,如也”。

“如”,在《说文解字》中解释为“如,从随也。

从女从口。

人诸切。

”他认为,“书”之意与“如”之意有相通之处,“书”在竹帛等载体上表现的形体与实际所表达的事物应该是一致的。

那么,“六书”就可以解释为“六种汉字的主要形体类型”,与“创造文字的方法”之意不同,可以说这种观点是不恰当的。

其次,许慎说到,“俗儒鄙夫玩其所习,蔽所希闻,不见通学,未尝睹字例之条,怪旧艺而善野言,以其所知为秘妙,究洞圣人之微指。

”这正是他的写作目的,将“字例之条”给揭示出来。

《说文解字》对“例”的解释是:“例,比也。

从人?声。

力制切”就是说,“例”有排列在一起的意思。

“条”在《说文解字》中解释为:“条,小枝也。

从木攸声。

徒遼切”。

段玉裁注解:“毛传曰。

枝曰條。

浑言之也。

條为枝之小者。

析言之也。

”因此大致意思就是把汉字分解成更小的部分,概括出来就是指对汉字的形体构造进行分化解析,从而把具有相同或相近的形义关系特点的汉字比并、归结在一起,总结出汉字结构类型。

总之,我们通过分析许慎在《说文解字·叙》里的解释,以及他作此书的目的,认为许慎对“六书”的看法,其实是在界定六种汉字结构类

型,让人们弄清楚纷繁复杂的汉字里面所蕴含的内部特殊规律。

虽然,他对“六书”每一种内容进行具体的解释似乎是在叙述造字的方法,但就整体而言,这些叙述其实是为了让读者更好地理解汉字的各种结构类型的特点。

况且,许慎写作《说文》的目的,是想告诉人们如何理解汉字的形体和意义之间的关系,而不是教人们如何去创造汉字。

因此,我认为把“六书”解释为六种描述汉字的结构类型更为合适、恰当,也更符合作者著书的整体目的。

:

[1]徐铉校定,许慎撰.说文解字[M].北京:中华书局,1998.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,2000:1062.

[3]段玉裁.说文解字注[M].成都古籍书店据上海书局,1936.

[4]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988.

[5]张政烺.六书古义[A].历史语言研究所集刊(第十册)[C].北京:中华书局,1987.

[6]吕思勉.字例略说[M].北京:商务印书馆,1928.

[7]张恩普.“六书”新解[J].东北师大学报,2002,(01).

(孙青山西太原山西大学院 030000)。