六书理论的发展演变

- 格式:pdf

- 大小:24.14 KB

- 文档页数:2

六书理论的发展演变

中国古代的“六书”,是指经典名称为《易经》、《诗经》、《尚书》、《礼记》、《书经》、《春秋》的经典著作。

这六本书是中国

古代的主要理论经典,记载了中国古代的政治、历史、法律、道义思

想等。

自秦始皇兴衰以来,中国传统文化被灌注进“六书”,“六书理论”影响深远。

魏晋时期学者黄宪凭借“六书理论”在朝廷统治范围和行政制度实

行魏晋分封制,引发了中国文化上的革命,从而推动了中国民族思想

的发展。

唐朝时期,学者王通将“六书”作为“六经的诠释”,大力推广。

宋朝时期,宋志渊、宋颖元著作《三论》由比较《六书》中各学说的观点而形成

的“权衡论”,弥补了“六书”的局限性,促进了“六书理论”的发展。

明、清时期,科举制度带来了科举制度下对“六书”的深入研究,也给“六书理论”带来了持久的繁荣发展。

清康熙末期,《四库全书》被编成,收集到了多家学籍,六书理论也受到了更广泛的关注。

这些六书

的著作,也成为重要的古典文献,为中国传统文化的发展发挥了重要

作用。

在近代以来,“六书理论”也受到了中国西学分析运动的影响。

20世纪

90年代以来,中国政治思想也开始受到“六书理论”的影响。

毛泽东曾

谈到“三广”,即“六书理论新篇”,意指诗经、易经和尚书,倡导传统文化更加深入广泛地开展,从而使“六书理论”得到了进一步的发展。

试论六书理论的发展演变摘要:汉字是世界上最古老的文字之一,是目前唯一保留下来的生命力极强大的意音文字。

汉字的字形和字义之间有很大的联系,人们很早就注意到这一点,所以出现了反映汉字构形的理论,最早的关于汉字构形的理论是东汉许慎的六书说,此后出现了唐兰、陈梦家、裘锡圭、林沄的三书说以及詹鄞鑫、苏培成的新六书说等。

本文将具体阐述汉字构形理论——六书的发展演变。

关键词:六书;许慎;三书说;唐兰汉字是由广大人民群众创造的,起源于原始图画。

它是世界上最古老的文字之一,是目前唯一保留下来的生命力极强大的意音文字。

其特点就是字形与字义之间存在联系。

最早构建出的完整系统的汉字构形理论是中国东汉学者许慎的六书说。

“六书”这个术语最早见于《周礼》。

《周礼·地官保氏》载:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之以六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四日五驭,五曰六书,六曰九数。

”西汉末年,汉代的学者首次将“六书”解释为六种造字的方法,并列出了六书的具体名称。

有几种说法:一、班固《汉书·艺文志》说:“古者,八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”二、郑众注《周礼·地官·保氏》说:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

”三、许慎在《说文解字》中记曰:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事、二曰象形、三曰形声、四曰会意、五曰转注、六曰假借。

”[1]他研究了九千多个小篆和古文籀文字体,把汉字的构形归纳为六类,即:象形、指事、会意、形声、转注和假借,并对每一类给予了理论上的阐述,最终形成了完整的构形理论体系。

许慎在《说文解字》中记曰:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事:指事者,视而可识,察而见意,‘上’、‘下’是也。

六书和汉字形体演变的过程

六书和汉字形体演变是汉字学中的重要概念,以下是它们的简要介绍:

六书是古人分析汉字的结构和使用方法而归纳出来的六种条例,即象形、指事、会意、形声、转注、假借。

六书中,象形、指事、会意、形声是造字法,转注、假借是用字法。

六书说是最早的关于汉字构造的系统理论,它对于汉字的形体结构、语音语义等方面的研究提供了重要的理论基础。

汉字的形体演变过程可以大致分为以下几个阶段:

1. 甲骨文:殷商时期的文字,刻写在龟甲和兽骨上,主要用于卜辞。

2. 金文:商周时期的文字,铸刻在青铜器上,也称为“钟鼎文”。

3. 篆书:春秋战国时期至秦朝的文字,包括大篆和小篆。

大篆是秦国以外的六国文字,小篆是秦始皇统一六国后推行的标准文字。

4. 隶书:秦汉时期的文字,将篆书圆转的笔划改为方折,是古今文字的分水岭。

5. 草书:汉代形成的一种字体,结构简省、笔划连绵。

6. 楷书:汉末逐渐形成的一种字体,形体方正、笔划平直。

7. 行书:介于楷书和草书之间的一种字体,笔划流畅、书写方便。

汉字的形体演变是一个漫长而复杂的过程,反映了汉字的发展和演变。

了解汉字的形体演变过程对于理解汉字的历史和文化背景以及学习书法等方面都有重要的意义。

六书理论第一节“六书说”的提出及其发展“六书说”是最早也是传统分析汉字结构类型的理论。

“六书”这个名称,最迟在战国时期就已经出现。

《周礼·地官·保氏篇》说:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五御,五曰六书,六曰九数。

”【1】但其中对六书只有一个总名称,而没有具体细目。

到两汉时期,对此有具体说明,主要有三家。

班固的“六书说”。

班固在《汉书·艺文志·六艺略》中说:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书:谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”【2】郑众的“六书说”。

东汉的郑众曾经注解过《周礼》,写成《周礼解诂》一书。

该书后来亡轶,但东汉郑玄的《周礼注》保留了郑众《周礼解诂》的一些内容。

郑玄注云:“郑司农(按:即郑众)云:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

”【3】许慎的“六书说”。

许慎在《说文解字·叙》中说:“周礼八岁入小学,保氏教国子先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而见意,上、下是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,武、信是也。

五曰转注。

转注者,建类一首,同意相受,考、老是也。

六曰假借。

假借者,本无其字,依声托事,令、长是也。

”【4】以上虽然分成三家,但实际上出自同一个源头。

前人考证认为,班固的《六艺略》完全照录西汉末年刘歆的《七略》而来,所以,班固对六书的说明,实际上就是刘歆的认识,班固的六书观也就是刘歆的六书观。

又根据记载,刘歆教授的学生中,就有郑兴、贾徽。

郑兴把自己从刘歆那里得到的小学知识传授给儿子郑众。

贾徽是贾逵的父亲,而许慎就是贾逵的学生。

汉朝的学者,很重视学术传承,因此,三家的“六书说”实际只有一个源头,他们对六书性质的认识应该是一致的,班固谈到六书的性质时说“造字之本也”,也是郑众和许慎的共同认识。

汉字六书简说汉字六书简说汉字的形体结构,传统有“六书”之说。

“六书”的概念由来已久。

最早见于《周礼·地官·保⽒》:“保⽒(古代职掌教育贵族⼦弟的官员)掌谏王恶,⽽养国⼦(公卿⼤夫的⼦弟)以道。

乃教之六艺:⼀⽈五礼,⼆⽈六乐,三⽈五射,四⽈五驭,五⽈六书,六⽈九数。

”《周礼》是儒家⼗三部经书之⼀,成书⼤约在战国之际,这说明远在先秦时期就已有“六书”的概念了。

到了东汉时期,解说“六书”内容的主要有三家:1、班固在《汉书·艺⽂志》⾥说:“古者⼋岁⼊⼩学,故周官保⽒掌养国⼦,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”2、郑⽞给《周礼·地官·保⽒》作注说:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

”3、许慎在《说⽂解字·叙》⾥说:“周礼⼋岁⼊⼩学,保⽒教国⼦先以六书:⼀⽈指事,指事者,视⽽可识,察⽽见意,上下是也。

⼆⽈象形,象形者,画成其物,随体诘诎,⽇⽉是也。

三⽈形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

四⽈会意,会意者,⽐类合谊,以见指撝,武信是也。

五⽈转注,转注者,建类⼀⾸,同意相受,考⽼是也。

六⽈假借,假借者,本⽆其字,依声托事,令长是也。

”前⼈所讲的“六书”,名称⼤同⼩异,排列次序也不尽⼀致,其中以许慎的定义与解说最为见长。

他不仅列出了六书的细⽬,⽽且给每⼀书下了定义,作了界说,并举出了例字,从⽽使⼈们对汉字形体的构造,有了规律性的认识。

许慎的解说,已涉及到汉字产⽣和发展的理论问题,奠定了传统⽂字学的基本理论,即六书说。

⾃清代以后,⼈们讲六书,⼀般采⽤许慎的名称,班固的次序,即:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

1、象形。

象形是描摹实物形状的造字法。

象形⼜分为两类:⼀类是独体象形字,即通过描摹事物的轮廓以表⽰该事物,如⽇、⽉、鸟、鱼、⿅、⽺等字,它们的甲⾻⽂写法,就像这些物的形状。

⼀类是合体象形字,即虽然也画成事物的轮廓,但还需要借助于主体事物来帮助表义否则就不知道所象何物。

聊城师范学院学报(哲学社会科学版)1998年 第3期“六书”理论的历史回顾及其在当代的发展赵学清内容提要:“六书”理论是汉字学的理论基石。

许慎运用它分析汉字具有划时代的意义。

近代以前,由于人们认识局限和这一理论本身的不足,“六书”研究没有多大进展。

近代以来,人们开始突破“六书”绝对权威的地位,唐兰、陈梦家、裘锡圭等先生相继提出“三书说”。

王宁先生则进一步提出了“汉字构形学”的理论,使汉字学理论研究向前迈进了一大步。

一“六书”之名最早见于战国时代的《周礼》,但《周礼》中并没有对“六书”的具体说明。

直到东汉的班固才在《汉书·艺文志》里首次将“六书”细目罗列出来,认为“六书”“谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”其后郑众对“六书”的定名又有不同之处。

直到许慎才真正给“六书”作了具体解释,他在《说文解字叙》中说:“《周礼》八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指扌为,武信是也。

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也。

六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

”今天人们提到“六书”,一般采用许慎的名称及班固的次序。

汉字的“六书”理论是在古人对汉字构形认识的基础上发展起来的,是在汉代今古文学派的争论中产生的。

早在《左传》中就有了“止戈为武”、“皿虫为蛊”的说法,尽管这类说法带有很大随意性,甚至是不正确的,但却启发了“六书”理论的产生。

而汉代今古文之争则直接诱发许慎研究古文字,提出“六书”理论并运用于汉字分析的实践中。

汉代今古文学派争论的焦点虽然是经书的内容及经义的解释,并不在用字方面;但是由于各自来源不同,古文多为壁中书,是用战国文字抄写的文本,而今文则为博士们传习,是用隶书写成,因此,这场争论与文字关系也十分密切。

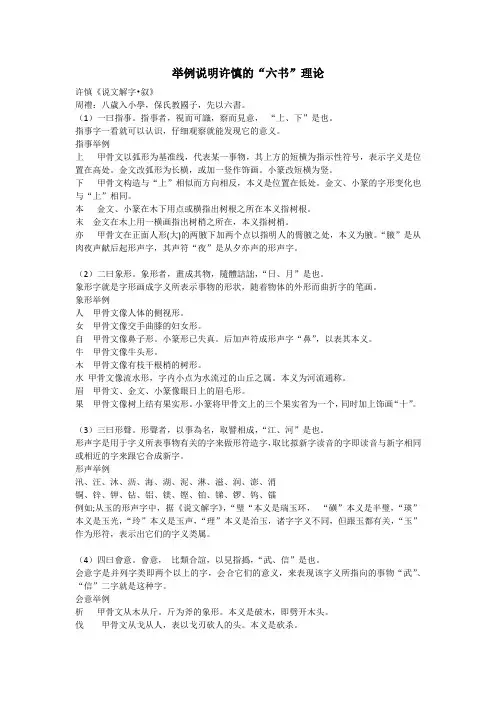

举例说明许慎的“六书”理论许慎《说文解字•叙》周禮:八歲入小學,保氏教國子,先以六書。

(1)一曰指事。

指事者,視而可識,察而見意,“上、下”是也。

指事字一看就可以认识,仔细观察就能发现它的意义。

指事举例上甲骨文以弧形为基准线,代表某一事物,其上方的短横为指示性符号,表示字义是位置在高处。

金文改弧形为长横,或加一竖作饰画。

小篆改短横为竖。

下甲骨文构造与“上”相似而方向相反,本义是位置在低处。

金文、小篆的字形变化也与“上”相同。

本金文、小篆在木下用点或横指出树根之所在本义指树根。

末金文在木上用一横画指出树梢之所在,本义指树梢。

亦甲骨文在正面人形(大)的两腋下加两个点以指明人的臂腋之处,本义为腋。

“腋”是从肉夜声献后起形声字,其声符“夜”是从夕亦声的形声字。

(2)二曰象形。

象形者,畫成其物,隨體詰詘,“日、月”是也。

象形字就是字形画成字义所表示事物的形状,随着物体的外形而曲折字的笔画。

象形举例人甲骨文像人体的侧视形。

女甲骨文像交手曲膝的妇女形。

自甲骨文像鼻子形。

小篆形已失真。

后加声符成形声字“鼻”,以表其本义。

牛甲骨文像牛头形。

木甲骨文像有枝干根梢的树形。

水甲骨文像流水形,字内小点为水流过的山丘之属。

本义为河流通称。

眉甲骨文、金文、小篆像眼日上的眉毛形。

果甲骨文像树上结有果实形。

小篆将甲骨文上的三个果实省为一个,同时加上饰画“十”。

(3)三曰形聲。

形聲者,以事為名,取譬相成,“江、河”是也。

形声字是用于字义所表事物有关的字来做形符造字,取比拟新字读音的字即读音与新字相同或相近的字来跟它合成新字。

形声举例汛、汪、沐、沥、海、湖、泥、淋、滋、润、澎、消铜、锌、钾、钻、铝、镁、铿、铂、锑、锣、钨、镭例如;从玉的形声字中,据《说文解字》,“璧“本义是瑞玉环,“磺”本义是半璧,“瑛”本义是玉光,“玲”本义是玉声,“理”本义是治玉,诸字字义不同,但跟玉都有关,“玉”作为形符,表示出它们的字义类属。

(4)四曰會意。

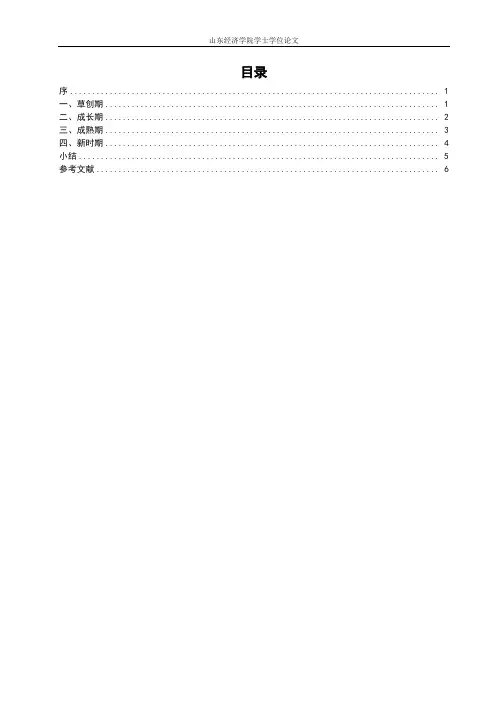

目录序 (1)一、草创期 (1)二、成长期 (2)三、成熟期 (3)四、新时期 (4)小结 (5)参考文献 (6)“六书”理论研究综述(山东经济学院文学院李波)序“六书”理论形成于东汉。

许慎的《说文解字》是“六书”理论正式创立的标志。

从那以后,“六书”理论就成为传统文字学中的一个基础理论,同时也是核心理论之一,甚至还逐渐形成了一门专门的学问——“六书学”。

纵观“六书”理论的整个研究过程,可以分为草创期、成长期、成熟期和新时期四个时期。

本文就“六书”理论研究的历史分期、各个时期独特的学术成就以及“六书”理论的优缺点等问题进行归纳概括,理清脉络,并加以系统分析和科学评价。

为了论述的方便和清晰,本文对“六书”理论研究分为两个层面、四个时期:第一个层面是传统“六书”理论研究的层面,这一层面贯穿了草创期、成长期和新时期三个时期;第二个层面是从现代语言学视角研究的层面,其中既有传统性质的因素,又更多地蕴含着现代语言学因素,主要是指新时期。

一、草创期“六书”理论的草创期可以追溯到周代,贯穿春秋战国和两汉,直至南唐。

南唐徐锴《说文解字系传》的诞生标志着草创期的结束。

这一时期,就其研究的总体趋势和特性而言,始终没有摆脱传统“六书”的性质,一直是在“六书”理论的影响下研究和探讨汉字的构形问题,或者说这个层面对于“六书”的研究,其基本精神是继承式的、阐发式的、修正式的,并没有从根本上跳出许慎的拘囿。

“六书”名称始见于《周礼·地官·保氏》:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之以六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四日五驭,五曰六书,六曰九数。

”①由此可知“六书”作为“六艺”中的一门学科,最初是用来教育公卿士大夫子弟的。

至于“六书”的具体名称,《周礼》并没有明确说明。

有关“六书”具体名称的确定大概到汉代时期才产生的。

具体来说,汉代主要有三人对“六书”的具体名称和排列顺序做了界定。

郑玄注引郑众《周礼解诂》谓六书是象形、会意、转注、处事、假借、谐声,指出六书的具体名称和次第。

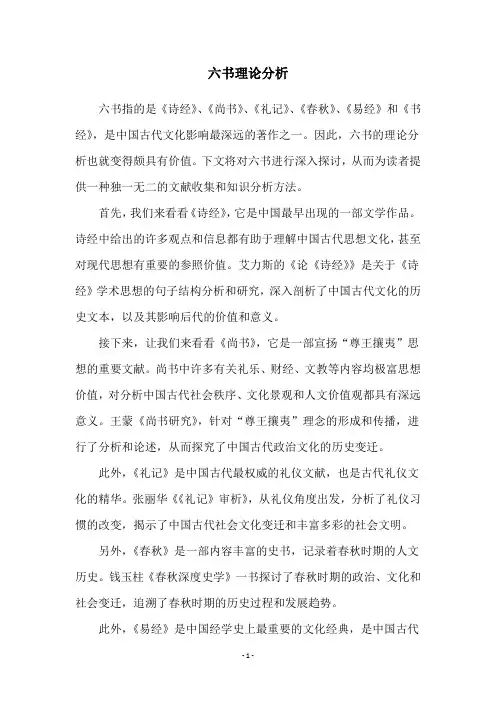

六书理论分析六书指的是《诗经》、《尚书》、《礼记》、《春秋》、《易经》和《书经》,是中国古代文化影响最深远的著作之一。

因此,六书的理论分析也就变得颇具有价值。

下文将对六书进行深入探讨,从而为读者提供一种独一无二的文献收集和知识分析方法。

首先,我们来看看《诗经》,它是中国最早出现的一部文学作品。

诗经中给出的许多观点和信息都有助于理解中国古代思想文化,甚至对现代思想有重要的参照价值。

艾力斯的《论《诗经》》是关于《诗经》学术思想的句子结构分析和研究,深入剖析了中国古代文化的历史文本,以及其影响后代的价值和意义。

接下来,让我们来看看《尚书》,它是一部宣扬“尊王攘夷”思想的重要文献。

尚书中许多有关礼乐、财经、文教等内容均极富思想价值,对分析中国古代社会秩序、文化景观和人文价值观都具有深远意义。

王蒙《尚书研究》,针对“尊王攘夷”理念的形成和传播,进行了分析和论述,从而探究了中国古代政治文化的历史变迁。

此外,《礼记》是中国古代最权威的礼仪文献,也是古代礼仪文化的精华。

张丽华《《礼记》审析》,从礼仪角度出发,分析了礼仪习惯的改变,揭示了中国古代社会文化变迁和丰富多彩的社会文明。

另外,《春秋》是一部内容丰富的史书,记录着春秋时期的人文历史。

钱玉柱《春秋深度史学》一书探讨了春秋时期的政治、文化和社会变迁,追溯了春秋时期的历史过程和发展趋势。

此外,《易经》是中国经学史上最重要的文化经典,是中国古代智慧的结晶。

《易经》的研究工作,通过分析仪式、行为和符号等内容,深刻地揭示出中国古代文化的智慧和精神深处。

蔡李佛《易学研究》则探讨了易经中不同思想体系及其演变,剖析其影响古代思想思潮的重要价值。

最后,书经是一部关于中国古代诗词散文的著作,为我们理解中国经典文学提供了极大的帮助。

荆忠诚《书经研究》是一部广泛内容的书籍,通过文本研究、文体分析和语意探究等方法,对书经中的文本进行了分析,总结了书经的思想意蕴以及古代文学的思想价值。

六书(汉字造字方法)六书,指象形、指事、会意、形声、转注、假借,汉代学者把汉字的构成和使用方式归纳成六种类型,总称六书。

普遍采取的是许慎的名称、班固的次序。

六书说是最早的关于汉字构造的系统理论。

六书是后来的人把汉字分析而归纳出来的系统。

然而,有了六书系统以后,人们再造新字时,都以该系统为依据。

目录1词语信息▪概念▪历史▪运用2基本释义▪象形▪指事▪形声▪会意▪转注▪假借3具体内容▪象形▪指事▪会意▪形声▪转注▪假借1、词语信息“六书”是古人解说汉字的结构和使用方法而归纳出来的六种条例。

“六书”之名,最早见于《周礼·地官·保氏》。

后世学者定名为象形、指事、会意、形声、转注、假借。

东汉学者许慎给“六书”下定义是:象形者,画成其事,随体诘诎,日月是也;指事者,视而可识,察而见意,上下是也;会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;转注者,建类一首,同意相受,考老是也;假借者,本无其字,依声讬事,令长是也。

概念是东汉许慎在《说文解字[1] 》中对古文字构成规则的概括和归纳,即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”。

象形、指事、会意、形声是造字法,转注、假借指的是后来衍生发展的文字的使用方式。

许慎《说文解字∙叙》:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书:一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声讬事,令长是也。

"“六书”的这个概念始见于《周礼·地官·保氏》“保氏掌谏王恶而养国子以道,乃教之六艺,……五曰六书。

”东汉郑玄注引郑众说:“六书,象形、会意、转注、处事①、假借、谐声②也”(注:①处事,即“指事”;②谐声,即“形声”)。

许慎在《说文解字》中对六书的论述简说许慎“六书理论”“六书”是东汉著名语言学家许慎,在《说文解字》中对古文字构成规则的概括和归纳,也就是我们经常说的汉字的六种造字方法,分别是象形、指事、会意、形声、转注和假借。

象形是一种最原始的造字方法。

它是用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。

比如“心”字,整个字形就像一颗跳动的心脏,中间两个短横形象地勾画出了左右两个心室,让人看到字形便明白字义;“鹿”字,着重勾画了鹿头顶上两只**的犄角,以及细长灵活的腿,抓住了事物的主要特征,让人一目了然;“大”字,像一个站立的人,上面的一横是人的肩膀,当一个人肩挑重担,有了责任,有了担当,我们就说他长大了。

其实象形属于“独体造字法”,借用鲁迅先生的一句话就是,汉字的基础是象形,象形就是画物像它的形状,以此形状表达它的含义。

古老的象形字是一种表形的文字。

这种方法其实具有很大的局限性。

且不说抽象的意义无形可象,就是具体的东西,也不是都可以“象形”出来的。

于是汉字开始由表形向表意发展,指事字和会意字应运而生。

指事字是一种抽象的造字法,也就是当没有、或不方便用具体形象画出来时,就用一种抽象的符号来表示。

大多数指事字是在象形字的基础上添加、减少笔画或符号。

我们看“亦”字,像一个站立的人,这两点指示的是腋窝的位置,所以“亦”的本意就是指腋窝;再来看“刃”,这一点指示的是刀上最锋利的位置,就是刀刃。

假借字是指假借已有的音同或音近的字来代表所想表达的字或意。

一般说来假借字都是同音字。

但同音字并不一定是假借字。

假借字是以不造新字来表达新义的用字法,即:旧字翻新。

而这种借旧翻新的方法,却往往是借而不还。

“北”字,描绘了两个人背靠背的样子,借用“背”这个同音字,来表示“北”这个方向。

比如词语“败北”,古代称战败为“败北”,为什么呢?意思是打不过转背而逃。

再看这个“西”字,它的形状是一个鸟巢,夕阳西下,倦鸟归巢,于是古人就用鸟巢来代表西方。