叙述性作品上

- 格式:ppt

- 大小:155.00 KB

- 文档页数:34

从插画的叙述性看单幅插画与连环插画的区别□冯靖涵摘要:一直以来,单幅插画与连环插画的区别是较为模糊的,仅仅从数量上比较二者是片面的。

随着叙述性在插画艺术中的意义逐渐加重,单幅插画与连环插画的表达意义有了更明显的差异。

在叙述性的基础上解析单幅插画与连环插画的区别,可以使创作者充分发挥二者的长处,丰富插画的概念,使插画拥有更加丰富的文化内涵,形式更加多样。

关键词:叙述性单幅插画连环插画概念―、叙述性对插画艺术的影响1插画的定义插画的英文"i Istrati on"源于拉丁文"i Istra i o",本意为照亮,引申为插画让文字的含义变得更为明亮清楚。

在文字被发明以前,人类一直用图画代替文字,这些图像连接了事物与人类的思想,远古时期的人类在石壁上画出的符号与图案实际上就已经是插画的雏形了。

19世纪初,插画渐渐地随着各种读物的发展有了较为明确的定义。

20世纪五六十年代,由于印刷技术的进步,大量的书籍需求推动插画开始迅速发展。

我国最早出现的插画多以版画形式附在经文里,是为了解读经文而存在的。

随着传播媒介的发展,现代插画的内涵与形式变得越来越宽广。

无论是家用的窗帘还是街头的涂鸦,甚至是小小的糖果包装上都可以看到插画的身影。

现在,插画的形式突破了制约,变得多种多样,脱离了固有用途,拥有了独特的含义。

2.叙述性对插画的影响插画在发展前期一直被认为是次要的艺术,因为插画开始时一直是依附于文字而存在的,所以插画艺术总是或多或少地受制于文字C1]o直到浪漫主义开始盛行,插画渐渐地展现出插画家的主体意识。

伴随着叙述学逐渐从结构主义中独立出来,插画的叙述性也慢慢不再受制于文字,叙述性插画逐渐成为插画艺术的分支心理学家鲁道夫•阿恩海姆认为:“所有的感觉表达媒介都在发生相互渗透,尽管每一种表达媒介在依靠自身最独特的性质时发挥得最好,它们又都可以通过与自己的邻者偶然联袂为自己灌注新的活力。

报告文学有哪些特点和代表作品?报告文学是一种以真实事件为题材的文学体裁,通常涵盖历史、政治、军事、经济等方面,旨在通过文学手法来表现事件的真实性、典型性和普遍性。

下面将从叙述性强、客观真实、社会批判、文学化等方面介绍报告文学的特点,并分别列举代表作品。

一、叙述性强报告文学通常以描述事物的方式为主,通常以时间线、事件发展为主线来展开故事。

而这种叙述方式往往会以各种细节、环节、描写来营造气氛,使读者彷彿了解到当时的场景和人物的心理活动。

代表作品有:1. 华尔沙屠杀报道《麦考密克的礼物》(Hersey, 1946年)2. 网球公开赛的报道《海底世界》(David Foster Wallace,2006年)二、客观真实报告文学要求作品的描写要尽可能贴近于事实,而不能对事实进行太多的越俎代庖。

这种客观真实的特点要求作家要有扎实的背景知识、广泛的调查和实地采访能力、以及文学鉴赏能力。

代表作品有:1. 美国贫困现状的报告《我们的补品,我们的麻烦》(James Agee、Walker Evans,1941年)2. 二战史诗《索马里解除行动》(Mark Bowden,1999年)三、社会批判报告文学以客观的目光和深入的调查来揭示社会现实,往往涉及到政治、经济和文化等多个领域。

也因此,报告文学通常会对人们的价值观和社会现状产生影响。

代表作品有:1. 美国白宫揭露的报道《华盛顿邮报》(Bob Woodward、Carl Bernstein,1972年)2. 美国种族歧视的报道《鬼之日期》(Randall K. Johnson,1978年)四、文学化报告文学虽然追求事实真实性,但也要追求文学价值,即运用文学手法来刻画人物、烘托氛围、渲染情感。

这种修辞上的功夫,不仅能给读者带来快感和艺术享受,也使得报告文学以更为优美的语言表达事实与真实。

代表作品有:1. 20世纪美国的“贫穷文学”代表作《荒原》(Ted Conover,2000年)2. 纪录片《野生巨人情人历险记》(以墨西哥同伴Enrique为主角,Tracy Kidder,2010年)五、结语我国自20世纪50年代开始进入报告文学的发展阶段,报告文学成为了文学精品和社会中重要的思想文化领域。

叙事性作品在小学语文教材中占有一定的比例。

修订后的语文课标在第三学段的阅读教学目标中,对叙事性作品的阅读提出了明确的要求:“阅读叙事性作品,了解事件梗概,能简单描述自己印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、同情等感受。

”阅读叙事性的文学作品,可以培养学生对文学作品的鉴赏能力,丰富学生的精神世界,提升学生的语文素养。

那么在小学阶段如何指导学生阅读叙事性作品呢?笔者进行了以下一些探索。

一、了解事件梗概,把握主要内容叙事性作品主要是通过事件的叙述和具体环境的描绘来塑造人物形象的。

新课标要求阅读叙事性作品要了解事件梗概。

了解事情的梗概即大体把握课文主要内容,对学生来说就是要能说出课文大致讲了一件什么事,这是学生理解课文内容、感悟作者情感的基础。

教学中,如何引导学生了解事件的梗概,把握课文主要内容呢?1.借“六要素”概括我们知道,叙事性作品通常包括六个要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

教学中,引导学生把“六要素”弄清楚,再连起来说一说,即可以大体把握主要内容。

如在教学《船长》一文时,我要求学生在读文的基础上说一说事情发生的时间、地点、人物、起因、经过、结果。

学生很快梳理出事情发生的时间是“1870年3月17日夜晚”,地点是“‘诺曼底’号轮船从南安普敦开往斯恩西岛的途中”,主要人物是“哈尔威船长”,故事的起因是“客轮被撞,遇到危险”,故事的经过是“哈尔威船长镇定自若地指挥人们乘救生艇脱险自救”,故事的结果是“坚守岗位,以身殉职”。

随着学生的回答,我逐步出示了一组关键词:遇险、自救、殉职。

我引导学生借助这组关键词把事情连起来说一说。

有的学生这样说道:“1870年3月17日夜晚,‘诺曼底’号轮船在从南安普敦开往斯恩西岛的途中,被‘玛丽’号巨轮猛烈撞击即将沉没,哈尔威船长镇定自若地指挥60名乘客和船员安然脱险,而他自己却随着客轮一起沉入深渊以身殉职。

”借助这样的方法,学生从整体上了解了事情的梗概,大体把握了课文的主要内容。

叙事性作品第⼗章叙事性作品语⾔的再现功能和表现功能,在⽂学活动中表现为叙事和抒情两种类型。

以叙事功能为主的⽂学作品,我们称之为叙事性作品,如⼩说、戏剧及⼀些记叙类的散⽂(⽂学传记、报告⽂学)。

以抒情功能为主的⽂学作品,我们叫它是抒情性作品,如诗。

也有中间状态的,如叙事诗,诗剧(如中国古代戏曲)。

第⼀节叙事界定⼀、叙事理论和叙事学(narratology)传统的⽂学理论,如欧洲的亚⾥⼠多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》,中国刘知⼰的《史通、叙事》、⾦圣叹的⼩说评点、李渔的《闲情偶寄》、刘熙载的《艺概·⽂概》,对叙事性⽂学的研究偏重或集中于情节、⼈物,环境等⽅⾯,即注意“写什么”。

⼆⼗世纪从西⽅开始,叙事学空前发展,其特点是⽤共时语⾔学的⽅法或系统的⽅法寻找抽绎叙事性本⽂深层的“普遍语法”,注重叙述的⽅式等,即“怎样写”。

(结构主义)⼆、叙事的涵义与特征叙事(narration),最⼀般的意义。

通俗地讲,即讲故事(the telling of a story)。

⽂学的叙事有其特殊性,主要的是,⽂学所叙之事⾮“事实”或“实事”之“事”,乃虚构之事。

叙事不等于记事。

再则记事或可“草草了事”,即可粗略记述,史书之记事的⽬的是“前事不忘,后世之师”;⽽⽂学之叙事要曲尽其妙(汉字“叙”字即有“次第”、“端绪”、讲述等义,说明叙事须分条析理、井然有序),引⼈⼊胜。

⾦圣叹:“《史记》是以⽂运事,《⽔浒》是因⽂⽣事”。

“《⽔浒》七⼗回中许多事迹,须者是作书⼈凭空造谎出来的。

”“但写来便若真有其事⽽亲临其地者。

”因此,⽂学的叙事是⽤语⾔虚构的事件。

特征:1、⽂学叙事中的事件是社会⽣活的反映,是⼀个动态的过程,是⼈的⾏为、⼈与⼈的⾏为关系及其结果。

2、⽂学叙事中的事件是语⾔虚构出的事件,是现实中不存在的;但必须合情合理,即符合⽣活逻辑和情感逻辑。

3、⽂学叙事中如何编撰故事、如何叙述情节都显⽰着作家的匠⼼、意图、理想、态度和认识,体现着⼈的思想感情,因⽽具有意识形态性质。

叙事类文学作品的“蓄势”艺术本文是关于叙事类文学作品的“蓄势”艺术,感谢您的阅读!“蓄势”这种写作艺术又称之为“延宕”,是指在故事情节或矛盾冲突发展到一定阶段,有意识地加以控制,不使它一触即发,草草结束,而是延缓它的总爆发,借以制造声势,使总爆发更有力度,如同张弓射箭,尽力将弓拉满,引而不发,到了一定时候一箭中的。

“蓄势”艺术常运用以下手法。

其一,设置悬念。

所谓“悬念”,即读者对叙事作品中人物命运的遭遇、情节的发展变化所持的一种急切期待的心情。

作品中的悬念不仅吸引读者饶有兴趣地读下去,还会使作品结构跌宕起伏,增强可读性。

例如有一篇微型小说《门的悬念》:学校大厅的门被踢破了。

可怜的门。

自从安上那天起,几乎没有一天不挨踢。

十五六岁的孩子,正是撒欢的年龄,用脚开门,用脚关门,早已成了不足为奇的大众行为。

教导主任为此伤透了脑筋,他曾在门上贴过五花八门的警示语,可是不顶用。

他找到校长:干脆,换成铁门——让他们去“啃”那铁家伙吧!校长笑了,说,放心吧,我已经订做了最坚固的门。

很快,破门拆下来,新门装上去了。

新门似乎很有人缘,装上以后居然没有挨过一次踢。

孩子们走到门口,总是不由自主的放慢脚步。

阳光随着门扉旋转,灿灿的金色洒了孩子们一身一脸。

穿越的时刻,孩子们感觉到了爱与被爱的欣幸。

这道门怎么不坚固?——它捧出一份足金般的信任,它把一个易碎的梦大胆地交到孩子们手中,让他们在美丽的忧惧中学会了珍惜与呵护。

——这是一道玻璃门。

作品的开篇就是一句充满悬念的句子:“学校大厅的门被踢破了”。

读者看到这一句,都会生出好奇心理:门是怎么被踢破的?是学生?还是学校之外社会上的坏人?当知道了是被顽皮的学生们踢的之后,这第一个悬念有了结果。

接着看到教导主任为此伤透了脑筋,为解决这样一个令人头疼的问题,他在门上贴过五花八门的警示语,可是不顶用。

他找到校长说要换成铁门时,校长说,我已经订做了最坚固的门时,读者又会对校长说的这个“最坚固的门”究竟是一个什么样的门(竟比教导主任的铁门还要坚固!)发生兴趣,并一直读下去想探个究竟。

抽丝剥茧尽显人物灵魂——分析叙事性作品中人物塑造的切入点作者:田为兵来源:《山西教育·教学》 2019年第10期田为兵在初中阶段的语文教材中,像小说、戏剧这样的叙事性作品在其中所占的比重并不小,而综合来看学生需要学习的这些课文,那些属于文学史上现代、后现代主义的作品几乎不存在。

这也就意味着在教材所选的诸如《我的叔叔于勒》《孔乙己》这些作品中的人物刻画几乎都是立体而典型的,所以在引导学生阅读分析这些作品时,需要让学生掌握人物形象分析的技巧,从不同的切入点解读一个人物,进而对作品有更深刻的了解。

一、外貌神态架骨骼虽然现实生活中未必如此,但在文学作品中大多数人物的外在形象与个性都是有紧密联系的。

因此,在教学过程中,对人物的容貌、衣着、神态等描写就是让这个人物直观地呈现在读者眼前的主要方式,同样也是学生在分析人物时首先要注意的点。

要说对人物外貌的描写,鲁迅先生对他笔下孔乙己的描写可以说是精妙传神。

孔乙己刚出场时就显出了与众不同,他是“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,如果用镜头语言来叙述,这应该是一个远镜头,在一群穿着短衫的站着的人中,一身长衫的人十分惹人注意。

接着镜头推进,“他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。

穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。

”从衣着到面貌,将孔乙己的年龄、境遇甚至懒惰却又好面子的品行都展现了出来。

当学生在阅读的过程中脑海里自然浮现的形象与笔者在课件展示中的图片形象相重合时,对孔乙己这个人就已经有了直观的感知。

然而,这不过是第一印象,随着情节的推进,作者对孔乙己外貌神态的刻画也更为丰富生动。

在有人揭穿孔乙己掩饰自己“偷书”的行为时,他“涨红了脸,额上的青筋条条绽出”,显示出一个极为爱面子的人颜面扫地的羞恼。

当有人好奇孔乙己是不是真的识字时,他立马有了底气“显出不屑置辩的神气”,面子找回来了,他又立马翘尾巴了,真是让人觉得好笑。

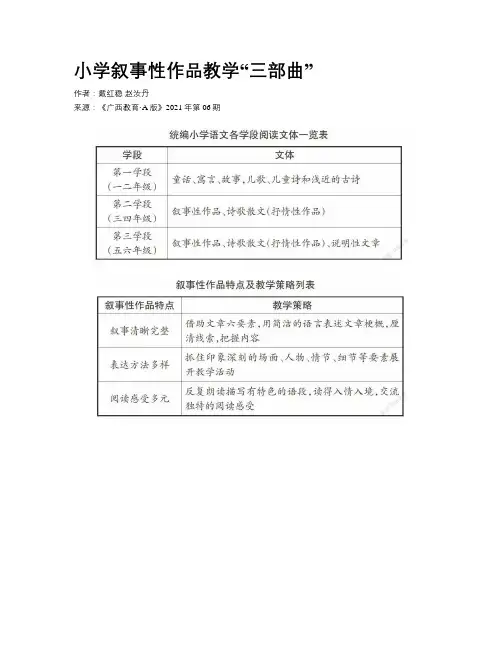

小学叙事性作品教学“三部曲”作者:戴红稳赵汝丹来源:《广西教育·A版》2021年第06期【摘要】本文針对小学叙事性作品教学效率不高的现象,建议教师从夯实基础、目标引领、操作方法三方面学习文学叙事知识,了解叙事性作品的特点;研读课标,宏观把握叙事性作品各学段的学习要求;依据学段特点,探寻叙事性作品的教学方法。

【关键词】叙事性作品基础目标操作方法教学方法【中图分类号】G 【文献标识码】A【文章编号】0450-9889(2021)21-0029-03叙事性作品占据小学语文教材的“半壁江山”。

关于小学叙事性作品的学习,尽管语文课程标准有明确的要求,但是小学叙事性作品教学效率整体不高,尤其是在教育欠发达地区。

其主要表现在相当数量的小学生毕业了,在口头或书面表达上还不太会清晰叙述简单的事件、阐明浅显的事理;原因涉及学校、社会、家庭多个方面,主要原因是教师教学本身出现了问题。

对此,本文提出了夯实基础、目标引领、操作方法的小学叙事性作品教学“三部曲”,旨在引领教师学习文学叙事知识,把握叙事性作品的特点;领悟课标,宏观把握各学段叙事性作品的学习要求;依据学段特点,探寻叙事性作品的教学方法。

一、夯实基础:学习文学叙事知识,了解叙事性作品的特点(一)学习文学理论和阅读文学作品,积累文学叙事知识“功夫在诗外”,教学效率的提升,功夫不在课堂,而在教师学科专业功底。

教师专业功底厚实,在课堂上才有知识底蕴。

学习文学理论和阅读文学作品,积累文学叙事相关知识,是教师教好叙事性作品的前提、基础。

中等师范学校出身的小学语文教师,在过去,受特定历史时代背景、人才培养方案等多种因素局限,虽然他们都非常优秀,但是文学素养不够厚实。

初始学历是专科和“三本”的小学语文教师,文学基础仍不够扎实。

他们均需要入职后不断地充电,学习文学系列课程,如文学理论、中国古代文学、中国现代文学、外国文学,阅读古今中外的文学作品,关注什么是文学叙事,以及文学作品如何叙事等。

经典叙事性散文作品推荐叙事散文侧重于从叙述人物和事件的发展变化过程中反映事物的本质,具有时间、地点、人物、事件等因素,从一个角度选取题材,表现作者的思想感情。

下面是店铺给大家推荐的经典叙事性散文作品,供大家欣赏。

经典叙事性散文作品推荐:旧时的钉鞋有次看体育新闻,见跑道上几个运动员正翘起屁股,等待发令枪响。

突然,有个特写镜头让我兴奋不已:我发现他们脚上穿的跑鞋,钉有一粒粒齿形铁钉。

那不就是我们儿时惯穿的钉鞋吗?!记得我们小时候,没有雨衣、套鞋等现代化雨具。

而家乡又常年多雨。

那时的道路多为素土,雨后十分泥泞。

所以,雨天出行,不知有多艰难。

于是从某时起,家乡的先人就发明了那经济实用的钉鞋。

不论大人小孩,穿上它,都可以在雨天出走。

避免了湿冷给人们的脚底所带来的不适。

钉鞋油光锃亮,具有普通布鞋一样的外形。

稍微不同的是:其鞋面上多会添加两根鞋绳带。

因其鞋面梆硬,没有弹性,穿在脚上,极易被泥浆汲注而脱落,不便行走。

系上鞋绳就可以“防脱”了。

钉鞋的制造工艺并不复杂,几乎每个家庭主妇都会,无需费钱外购。

它其实就是用普通布鞋,钉上鞋钉,“透”上桐油后,几经干燥,便成“成品”了。

那桐油据说是用梧桐树(亦有说是木梓树)的果实所榨出的油。

它很稠,富含不饱和脂肪酸。

干后,不饱和脂肪酸充分氧化,就形成一层致密的防水保护层。

家乡妇女多用它来涂水桶,脚盆等木器家私,以防渗防漏。

用以做钉鞋,则更是极致的妙用。

用刷子反复将桐油刷在需保护的物品表面,再放在烈日下曝晒。

这一过程,家乡话叫作“透油”。

六月皇天,烈日酷暑,正是家庭主妇们忙着晒东晒西,为家具、为全家老小的钉鞋“透”油的最佳时机。

原因很简单,桐油保护层极易老化,每年都得“刷新”。

而桐油的干燥过程,只有在高温条件下,才得以加速。

所以,“透”油后物品的铮亮表面后面,其实浸透了家庭主妇们无数的汗水。

钉鞋的鞋钉是由铁匠们打制的。

铁匠铺里常年有买。

它的外形如同一把半开的雨伞。

“伞面”直径只有一角硬币那么大。

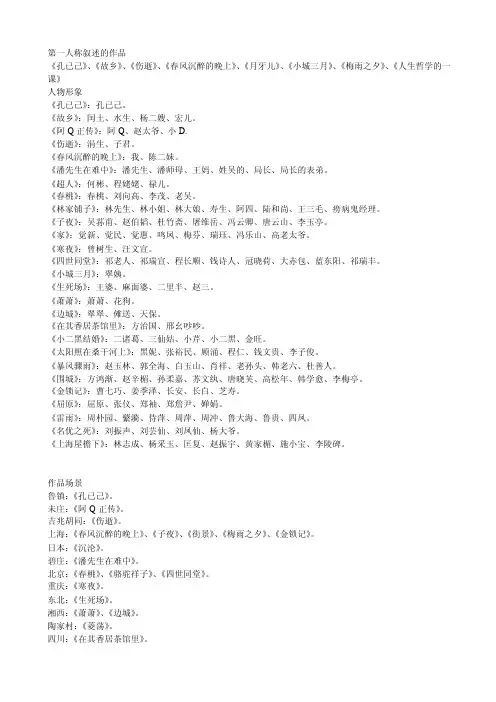

第一人称叙述的作品《孔已己》、《故乡》、《伤逝》、《春风沉醉的晚上》、《月牙儿》、《小城三月》、《梅雨之夕》、《人生哲学的一课》人物形象《孔已己》:孔已己。

《故乡》:闰土、水生、杨二嫂、宏儿。

《阿Q正传》:阿Q、赵太爷、小D.《伤逝》:涓生、子君。

《春风沉醉的晚上》:我、陈二妹。

《潘先生在难中》:潘先生、潘师母、王妈、姓吴的、局长、局长的表弟。

《超人》:何彬、程姥姥、禄儿。

《春桃》:春桃、刘向高、李茂、老吴。

《林家铺子》:林先生、林小姐、林大娘、寿生、阿四、陆和尚、王三毛、痨病鬼经理。

《子夜》:吴荪甫、赵伯韬、杜竹斋、屠维岳、冯云卿、唐云山、李玉亭。

《家》:觉新、觉民、觉惠、鸣凤、梅芬、瑞珏、冯乐山、高老太爷。

《寒夜》:曾树生、汪文宣。

《四世同堂》:祁老人、祁瑞宣、程长顺、钱诗人、冠晓荷、大赤包、蓝东阳、祁瑞丰。

《小城三月》:翠姨。

《生死场》:王婆、麻面婆、二里半、赵三。

《萧萧》:萧萧、花狗。

《边城》:翠翠、傩送、天保。

《在其香居茶馆里》:方治国、邢幺吵吵。

《小二黑结婚》:二诸葛、三仙姑、小芹、小二黑、金旺。

《太阳照在桑干河上》:黑妮、张裕民、顾涌、程仁、钱文贵、李子俊。

《暴风骤雨》:赵玉林、郭全海、白玉山、肖祥、老孙头、韩老六、杜善人。

《围城》:方鸿渐、赵辛楣、孙柔嘉、苏文纨、唐晓芙、高松年、韩学愈、李梅亭。

《金锁记》:曹七巧、姜季泽、长安、长白、芝寿。

《屈原》:屈原、张仪、郑袖、郑詹尹、婵娟。

《雷雨》:周朴园、蘩漪、侍萍、周萍、周冲、鲁大海、鲁贵、四凤。

《名优之死》:刘振声、刘芸仙、刘凤仙、杨大爷。

《上海屋檐下》:林志成、杨采玉、匡复、赵振宇、黄家楣、施小宝、李陵碑。

作品场景鲁镇:《孔已己》。

未庄:《阿Q正传》。

吉兆胡同:《伤逝》。

上海:《春风沉醉的晚上》、《子夜》、《街景》、《梅雨之夕》、《金锁记》。

日本:《沉沦》。

碧庄:《潘先生在难中》。

北京:《春桃》、《骆驼祥子》、《四世同堂》。

重庆:《寒夜》。

第11章叙事性作品一、叙事界定(一)叙事理论与叙事学1.西方的叙事理论与叙事学西方传统的叙事理论对叙事文学中故事情节的安排、人物形象的塑造以及环境的描写等方面都有深入的研究,并在长期的发展中形成了系统的理论。

2.中国的叙事理论与叙事学中国古代的文艺理论以诗文理论为主,自明代以后,随着小说、戏曲的发展也产生了关于叙事文学的理论,其中影响最大的当数以明清之际的文艺批评家金圣叹的小说、剧本评点为代表的人物性格理论。

3.中西传统的叙事理论的普遍特点侧重于谈论叙事文学所表现的生活内容,从而形成了后来人们总结的以人物、情节、环境三要素为中心的叙事理论。

(二)叙事的含义与特征1.文学叙事的含义文学的叙事简单地说,就是用话语虚构社会生活事件的过程。

2.文学叙事的基本特征(1)叙事的内容是社会生活事件的过程,即人的社会行为及其结果。

叙事的对象一般是社会的人,这是文学作品的共同对象。

叙事性作品不同于抒情性作品,表意性作品的基本特点在于它着重表现的不是主观的思想感情,而是客观的事件。

(2)叙事是话语的虚构。

文学的叙事话语所指的对象仅仅存在于这个故事的叙述话语之中,人们不能也不必用作品话语之外的资料来验证真假,只能看人物与行为在整个话语中的关系如何,是否合乎生活逻辑与情感逻辑。

(三)叙事与审美意识形态本质文学是一种审美意识形态。

文学叙事的审美意识形态本质既制约着叙事的内容,也制约和影响着叙事的形式:1.从叙事的内容来看,任何叙事都是对现实世界的某种解释。

叙事对世界的解释与一般哲学、伦理学、历史学等意识形态话语的不同之处在于,它的解释不是概念,而是对历史事件发展过程的体验和情感态度。

2.从叙事方式来看,一定的叙事方式形成一定的写作风格,而种种风格背后的制约要素之一就是审美意识形态。

(四)叙事的构成1.叙述内容叙述内容,指构成一段叙述话语主题的故事内容,即被讲述的故事,包括事件、人物、场景等。

2.叙述话语叙述话语,即叙事作品中讲述故事的语句。

教海探索带上“她”的眼睛看世界——浅议叙事性文学作品的叙述视角■周如珍摘要:部编版语文教材配套作业本明确提出了叙述视角的知识点,文章以教材中的叙事性作品及名著为例,解读不同叙述视角在文本中的表现形式,带给读者的不同阅读体验。

文本试图借助这个全新的解读角度,引导教师寻求初中语文叙事性文学作品教学的新思路。

关键词:叙事性文本;叙述视角部编版语文教材对叙事性作品的教学,特别是小说的教学,提出了一个比较新颖的角度,即叙述视角。

这个知识点,在传统教学中也曾或多或少涉及,但不曾得到明确。

一、什么是叙述视角叙事性文学作品以叙事为主要功能,即以讲故事为主。

这就涉及由“谁”站在什么“角度”或者“位置”来讲述故事的问题。

在部编版九上语文教材配套作业本第15课《我的叔叔于勒》的课堂导学作业中,有“叙述视角”的知识卡片——“视角”指叙述者或者人物与叙事文中的事件相对应的位置或状态,或者说是叙述者或人物从什么角度观察事件。

简单一点说,就是故事里发生的事是谁亲眼看见的、亲耳听见的,是谁想的,他在故事里是什么角色,他对故事里其他的人和事是什么态度等等。

二、叙述视角和叙述人称叙述视角有多种分类,较常见的可分为全知视角、限制视角。

全知视角又称为上帝视角,即叙述者如同上帝俯瞰人间,无所不知。

限制视角和上帝视角对应,我们可以理解为“凡人”目光,即叙述者只知道一部分,只了解故事的部分情节。

对于初中阶段的教学来说,理解叙述视角的作用,可以更全面地理解文本的主旨和作者的写作意图,更好地展开教学。

初中阶段叙事性作品中叙述视角的特征,一般体现在叙述人称上。

对于学生来说,我们可以按照一般的欣赏要求,引导学生看看小说作者用了什么叙述人称,明白作者用这种人称的好处,从而理解作者选择这个叙述角度的用意,应尽量避免概念复杂化。

初中阶段常见的叙述视角有:1.第一人称以第一人称写作的叙事性文学作品,可以分成如下几类:第一类,“我”就是故事的主人公,都德的《最后一课》、夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》、林海音的《城南旧事》、笛福的《鲁滨逊漂流记》等皆是如此。