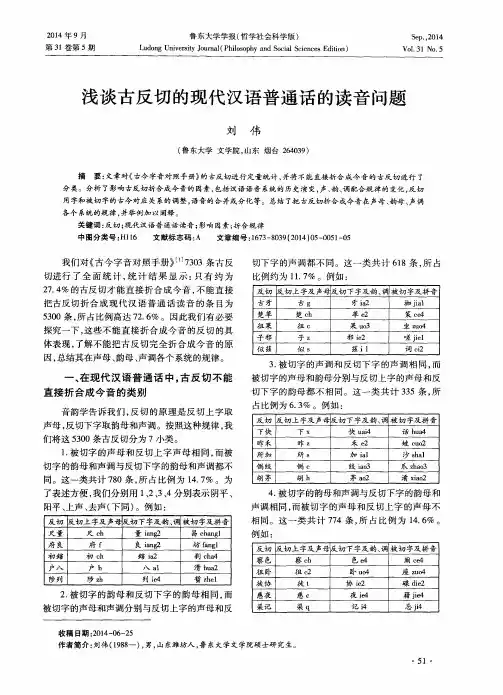

怎样把古反切折合成现代汉语普通话读音

- 格式:pdf

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:16

反切法的注音方法反切法是一种中文注音方法,最早出现于律呂学,用于标注汉字的音韵。

反切法在古代广泛应用,至今仍然是许多古代文献的注音方式。

以下是关于反切法的注音方法的详细介绍,共计1200字以上:一、反切法的基本原理反切法的基本原理是通过拆分和合并字音来确定汉字的音韵。

反切法将汉字音韵分为两个部分,即声母和韵母。

声母指的是汉字中的辅音,而韵母则对应汉字中的元音或元音组合。

通过拆分字音,即将汉字的声母和韵母拆开,确定声母和韵母的组合,从而确定汉字的音韵。

二、反切法的步骤反切法一般分为以下几个步骤:1.确定读音:通过目前已知的古代字典或古籍,确定汉字的读音。

2.拆分字音:将汉字的读音分为声母和韵母两个部分。

一般来说,声母出现在分音节的首部,韵母出现在分音节的尾部。

3.制作反切:根据拆分的声母和韵母,将它们合并为一个新字,即为反切字。

反切字在古籍中以“见字旁加声”或“边字加声”的形式表示。

4.对照校勘:将反切字与已知的古代字典或古籍中的反切对照,检查是否正确无误。

三、反切法的规则与特点反切法的规则与特点有以下几个方面:1.韵母拆分:韵母通常是一个元音或元音组合,有单韵母和复韵母两种。

单韵母只有一个元音,复韵母由两个元音组合而成。

在反切法中,单韵母和复韵母都可以拆分成两部分的形式。

2.声母拆分:声母一般是辅音,有浊、清两种。

在反切法中,声母虽然可以拆分,但是拆分的情况相对较少。

3.特殊情况:有些字在反切法中显示出特殊情况,例如多音字和异读字。

在这种情况下,反切法需要特别注意,以保证正确注音。

四、反切法的优缺点反切法作为一种古老的注音方法,具有一些优点和缺点。

1.优点:反切法注音凭借合成字的方式,可以较为准确地标注汉字的音韵。

在古代,注音是学习文言文和古代文献的重要工具,反切法提供了一种可靠的方式来标注汉字的音韵。

2.缺点:反切法复杂,需要根据古籍和古代字典拆分字音,并进行反切,操作繁琐,需要极高的语文与历史知识水平。

反切常识反切常识⼀、反切简介所谓“反切”就是⽤两个汉字来为⼀个汉字注⾳。

有时单称“反”或“切”(“反”、“切”同义,都是拼合的意思)。

汉语本来的注⾳⽅式是读如某字,随着魏晋南北朝时期佛教传⼊,其声明学(念唱之学)为汉语引⼊了反切这种注⾳⽅法。

据历史学家范⽂澜研究,⾳韵学开始于东汉末年,当时某些儒⽣受梵⽂拼⾳字理的启⽰,创反切法来注字⾳。

孙炎作《尔雅⾳义》,⽤反切注⾳,⼀般认孙炎为反切的创始⼈。

(《中国通史简编》修订本第三编第⼀章,⼈民出版社1965年11⽉版) 。

事实上,孙炎以前已有⼈使⽤反切了。

汉语中就本就有很多⾃然的合⾳现象,如“有之乎”可以写作“有诸”,“什么”可以写成“舍”。

⼜如《诗经》中的“墙有茨”,“茨”就是“蒺藜”的合⾳。

古⼈写信时常⽤“愿勉旃”,“旃”也就是“之焉”的合⾳。

南朝梁任昉评论别⼈的诗为“⾼厚”(两次反切),其实是在骂别⼈的诗是“狗号”。

⽽东汉服虔注《汉书》就出现了“惴,⾳章瑞反”。

孙炎对反切进⾏整理,并编成了《尔雅⾳义》。

睢景⾂《般涉调·哨遍·⾼祖还乡》:“⼀⾯旗⽩胡阑套住个迎霜兔,⼀⾯旗红曲连打着个毕⽉乌。

”也采⽤了反切。

反切的产⽣,是为了补救读若(芨,读若急)、直⾳(朗,⾳蓢/烺;糗)注⾳⽅法的不⾜,是汉字注⾳⽅法的⼀个巨⼤的进步,标志着汉语语⾳学的开始。

隋唐的反切是研究中古汉语语⾳系统的基本资料,是汉语⾳韵学的基础之⼀。

反切的⼀⼤优点可以不受时空(古今南北)的限制。

⽤作反切的两个字,前⼀个字叫反切上字,简称切上字或上字,后⼀个字叫反切下字,简称切下字或下字。

被注⾳字叫被反切字,简称被切字。

反切运⽤的是双声叠韵的原理,即反切上字与被切字的声母相同(双声),反切下字与被切字的韵母相同(叠韵,包括声调),上下拼合就是被切字的读⾳。

例如,《⼴韵》“冬,都宗切”,就是⽤“都”的声母、“宗”的韵母和声调为“冬”注⾳。

当然这⾥指的相同是古时的相同,⽽⾮现代的相同。

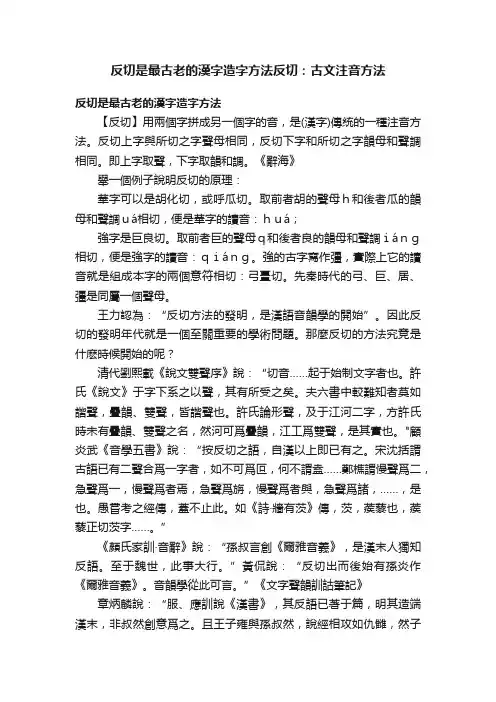

反切是最古老的漢字造字方法反切:古文注音方法反切是最古老的漢字造字方法【反切】用兩個字拼成另一個字的音,是(漢字)傳統的一種注音方法。

反切上字與所切之字聲母相同,反切下字和所切之字韻母和聲調相同。

即上字取聲,下字取韻和調。

《辭海》舉一個例子說明反切的原理:華字可以是胡化切,或呼瓜切。

取前者胡的聲母h和後者瓜的韻母和聲調uá相切,便是華字的讀音:huá;強字是巨良切。

取前者巨的聲母q和後者良的韻母和聲調iáng相切,便是強字的讀音:qiáng。

強的古字寫作彊,實際上它的讀音就是組成本字的兩個意符相切:弓畺切。

先秦時代的弓、巨、居、彊是同屬一個聲母。

王力認為:“反切方法的發明,是漢語音韻學的開始”。

因此反切的發明年代就是一個至關重要的學術問題。

那麼反切的方法究竟是什麽時候開始的呢?清代劉熙載《說文雙聲序》說:“切音……起于始制文字者也。

許氏《說文》于字下系之以聲,其有所受之矣。

夫六書中較難知者莫如諧聲,疊韻、雙聲,皆諧聲也。

許氏論形聲,及于江河二字,方許氏時未有疊韻、雙聲之名,然河可爲疊韻,江工爲雙聲,是其實也。

"顧炎武《音學五書》說:“按反切之語,自漢以上即已有之。

宋沈括謂古語已有二聲合爲一字者,如不可爲叵,何不謂盍……鄭樵謂慢聲爲二,急聲爲一,慢聲爲者焉,急聲爲旃,慢聲爲者與,急聲爲諸,……,是也。

愚嘗考之經傳,蓋不止此。

如《詩·牆有茨》傳,茨,蒺藜也,蒺藜正切茨字……。

”《顏氏家訓·音辭》說:“孫叔言創《爾雅音義》,是漢末人獨知反語。

至于魏世,此事大行。

”黃侃說:“反切出而後始有孫炎作《爾雅音義》。

音韻學從此可言。

”《文字聲韻訓詁筆記》章炳麟說:“服、應訓說《漢書》,其反語已著于篇,明其造端漢末,非叔然創意爲之。

且王子雍與孫叔然,說經相攻如仇雠,然子雍亦用反語,其不始叔然可知也。

”(引自黃侃《聲韻略說》)吳承仕《經典釋文序錄疏證》說:“尋顔師古注《漢書》,引服虔、應劭反語,不下十數事。

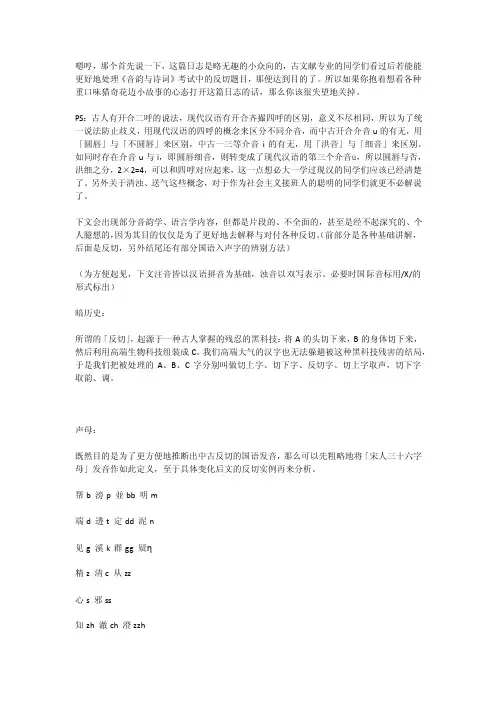

嗯哼,那个首先说一下,这篇日志是略无趣的小众向的,古文献专业的同学们看过后若能能更好地处理《音韵与诗词》考试中的反切题目,那便达到目的了。

所以如果你抱着想看各种重口味猎奇花边小故事的心态打开这篇日志的话,那么你该很失望地关掉。

PS:古人有开合二呼的说法,现代汉语有开合齐撮四呼的区别,意义不尽相同,所以为了统一说法防止歧义,用现代汉语的四呼的概念来区分不同介音,而中古开合介音u的有无,用「圆唇」与「不圆唇」来区别,中古一三等介音i的有无,用「洪音」与「细音」来区别。

如同时存在介音u与i,即圆唇细音,则转变成了现代汉语的第三个介音ü,所以圆唇与否,洪细之分,2×2=4,可以和四呼对应起来,这一点想必大一学过现汉的同学们应该已经清楚了。

另外关于清浊、送气这些概念,对于作为社会主义接班人的聪明的同学们就更不必解说了。

下文会出现部分音韵学、语言学内容,但都是片段的、不全面的,甚至是经不起深究的、个人臆想的,因为其目的仅仅是为了更好地去解释与对付各种反切。

(前部分是各种基础讲解,后面是反切,另外结尾还有部分国语入声字的辨别方法)(为方便起见,下文注音皆以汉语拼音为基础,浊音以双写表示。

必要时国际音标用/X/的形式标出)暗历史:所谓的「反切」,起源于一种古人掌握的残忍的黑科技:将A的头切下来,B的身体切下来,然后利用高端生物科技组装成C。

我们高端大气的汉字也无法躲避被这种黑科技残害的结局,于是我们把被处理的A、B、C字分别叫做切上字、切下字、反切字。

切上字取声,切下字取韵、调。

声母:既然目的是为了更方便地推断出中古反切的国语发音,那么可以先粗略地将「宋人三十六字母」发音作如此定义,至于具体变化后文的反切实例再来分析。

帮b 滂p 並bb 明m端d 透t 定dd 泥n见g 溪k 群gg 疑η精z 清c 从zz心s 邪ss知zh 澈ch 澄zzh照zh 穿ch 牀zzh审sh 禅ssh晓h 匣hh非f 敷f 奉ff 微-来l 娘n 日r影- 喻-小ps:古人在选见系和精系两组的代表字的时候都选择了细音字,其国语今音读音已经因为介音i影响转变为jqx,但是为了更好地反切,我们应该将其还原为gkh与zcs。

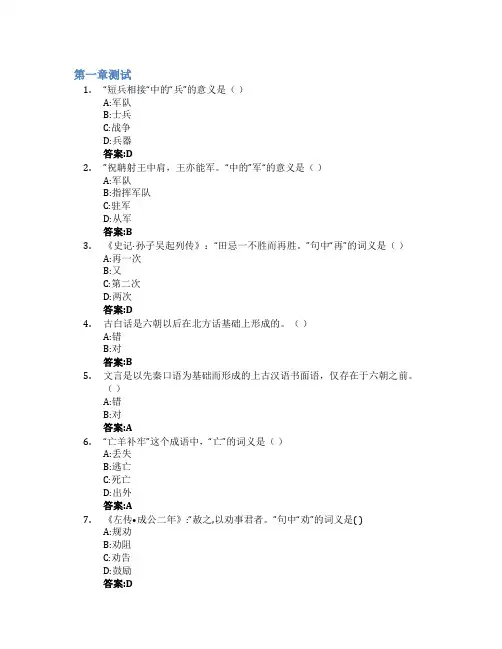

第一章测试1.“短兵相接“中的“兵”的意义是()A:军队B:士兵C:战争D:兵器答案:D2.”祝聃射王中肩,王亦能军。

“中的”军“的意义是()A:军队B:指挥军队C:驻军D:从军答案:B3.《史记·孙子吴起列传》:“田忌一不胜而再胜。

”句中“再”的词义是()A:再一次B:又C:第二次D:两次答案:D4.古白话是六朝以后在北方话基础上形成的。

()A:错B:对答案:B5.文言是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语,仅存在于六朝之前。

()A:错B:对答案:A6.“亡羊补牢”这个成语中,“亡”的词义是()A:丢失B:逃亡C:死亡D:出外答案:A7.《左传•成公二年》:“赦之,以劝事君者。

”句中“劝”的词义是( )A:规劝B:劝阻C:劝告D:鼓励答案:D8.“责备“一词词义从古到今没有发生变化。

()A:错B:对答案:A9.“寻常“在上古汉语中表示“普通”之义。

()A:错B:对答案:A10.文言是我国古代文献资料所使用的一种最基本的书面语形式。

()A:对B:错答案:A第二章测试1.下列字典中收单字最多的是()A:《说文解字》B:《汉语大字典》C:《新华字典》D:《康熙字典》答案:B2.下列词典收词最多的是()A:《辞源》B:《现代汉语词典》C:《古代汉语词典》D:《汉语大词典》答案:D3.《词诠》是一部介绍古汉语虚词用法的工具书,其作者是()A:王引之B:杨树达C:张相D:刘湛答案:B4.我国古代字典辞书中运用最多最为普遍的注音方式是()A:反切B:注音字母C:直音D:拼音字母答案:A5.《汉语大字典》是一部以解释汉字的形、音、义为主要任务的大型语文工具书。

()A:错B:对答案:B6.《古汉语常用字字典》重点收录在现代汉语中已经不再使用,或者在现代汉语中仍然使用,但古今词义却有着显著或细微差别的古代汉语常用字。

()A:对B:错答案:A7.《汉语大词典》是我国第一部“古今兼收,源流并重”的特大型汉语语文词典。

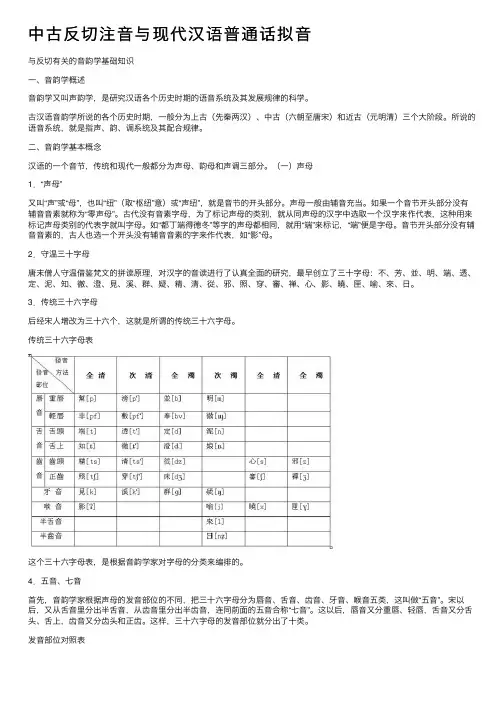

中古反切注⾳与现代汉语普通话拟⾳与反切有关的⾳韵学基础知识⼀、⾳韵学概述⾳韵学⼜叫声韵学,是研究汉语各个历史时期的语⾳系统及其发展规律的科学。

古汉语⾳韵学所说的各个历史时期,⼀般分为上古(先秦两汉)、中古(六朝⾄唐宋)和近古(元明清)三个⼤阶段。

所说的语⾳系统,就是指声、韵、调系统及其配合规律。

⼆、⾳韵学基本概念汉语的⼀个⾳节,传统和现代⼀般都分为声母、韵母和声调三部分。

(⼀)声母1.“声母”⼜叫“声”或“母”,也叫“纽”(取“枢纽”意)或“声纽”,就是⾳节的开头部分。

声母⼀般由辅⾳充当。

如果⼀个⾳节开头部分没有辅⾳⾳素就称为“零声母”。

古代没有⾳素字母,为了标记声母的类别,就从同声母的汉字中选取⼀个汉字来作代表,这种⽤来标记声母类别的代表字就叫字母。

如“都丁端得德冬”等字的声母都相同,就⽤“端”来标记,“端”便是字母。

⾳节开头部分没有辅⾳⾳素的,古⼈也选⼀个开头没有辅⾳⾳素的字来作代表,如“影”母。

2.守温三⼗字母唐末僧⼈守温借鉴梵⽂的拼读原理,对汉字的⾳读进⾏了认真全⾯的研究,最早创⽴了三⼗字母:不、芳、並、明、端、透、定、泥、知、徹、澄、⾒、溪、群、疑、精、清、從、邪、照、穿、審、禅、⼼、影、曉、匣、喻、來、⽇。

3.传统三⼗六字母后经宋⼈增改为三⼗六个,这就是所谓的传统三⼗六字母。

传统三⼗六字母表这个三⼗六字母表,是根据⾳韵学家对字母的分类来编排的。

4.五⾳、七⾳⾸先,⾳韵学家根据声母的发⾳部位的不同,把三⼗六字母分为唇⾳、⾆⾳、齿⾳、⽛⾳、喉⾳五类,这叫做“五⾳”。

宋以后,⼜从⾆⾳⾥分出半⾆⾳,从齿⾳⾥分出半齿⾳,连同前⾯的五⾳合称“七⾳”。

这以后,唇⾳⼜分重唇、轻唇,⾆⾳⼜分⾆头、⾆上,齿⾳⼜分齿头和正齿。

这样,三⼗六字母的发⾳部位就分出了⼗类。

发⾳部位对照表5.清⾳、浊⾳、全清、次清、全浊、次浊。

根据声母的发⾳⽅法,⾳韵学家⼜把三⼗六字母分为清⾳和浊⾳两⼤类。

清⾳是指发⾳时声带不振动的辅⾳。

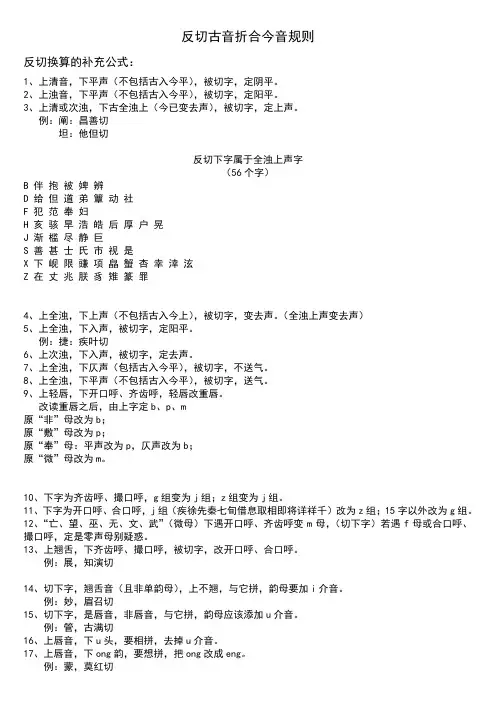

反切古音折合今音规则反切换算的补充公式:1、上清音,下平声(不包括古入今平),被切字,定阴平。

2、上浊音,下平声(不包括古入今平),被切字,定阳平。

3、上清或次浊,下古全浊上(今已变去声),被切字,定上声。

例:阐:昌善切坦:他但切反切下字属于全浊上声字(56个字)B 伴抱被婢辨D 给但道弟簟动社F 犯范奉妇H 亥骇旱浩皓后厚户晃J 渐槛尽静巨S 善甚士氏市视是X 下岘限豏项皛蟹杏幸涬泫Z 在丈兆朕豸雉篆罪4、上全浊,下上声(不包括古入今上),被切字,变去声。

(全浊上声变去声)5、上全浊,下入声,被切字,定阳平。

例:捷:疾叶切6、上次浊,下入声,被切字,定去声。

7、上全浊,下仄声(包括古入今平),被切字,不送气。

8、上全浊,下平声(不包括古入今平),被切字,送气。

9、上轻唇,下开口呼、齐齿呼,轻唇改重唇。

改读重唇之后,由上字定b、p、m厡“非”母改为b;厡“敷”母改为p;厡“奉”母:平声改为p,仄声改为b;厡“微”母改为m。

10、下字为齐齿呼、撮口呼,g组变为j组;z组变为j组。

11、下字为开口呼、合口呼,j组(疾徐先秦七旬借息取相即将详祥千)改为z组;15字以外改为g组。

12、“亡、望、巫、无、文、武”(微母)下遇开口呼、齐齿呼变m母,(切下字)若遇f母或合口呼、撮口呼,定是零声母别疑惑。

13、上翘舌,下齐齿呼、撮口呼,被切字,改开口呼、合口呼。

例:展,知演切14、切下字,翘舌音(且非单韵母),上不翘,与它拼,韵母要加i介音。

例:妙,眉召切15、切下字,是唇音,非唇音,与它拼,韵母应该添加u介音。

例:管,古满切16、上唇音,下u头,要相拼,去掉u介音。

17、上唇音,下ong韵,要想拼,把ong改成eng。

例:蒙,莫红切。

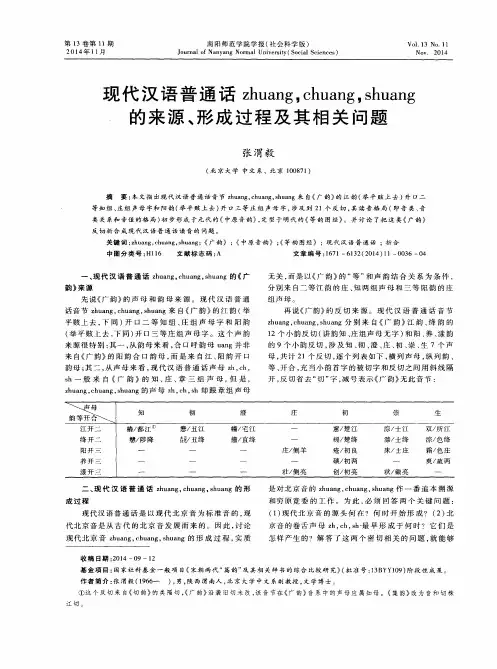

怎样把古反切折合成现代汉语普通话读音张渭毅北京大学中文系内容提要:把古反切折合成现代汉语普通话读音,是音韵学学习者所必须具备的一项重要的基本功。

结合音韵学教学实践,把古反切折合成今音的规律总结为4条声调规律、4条声母规律和10条韵母规律,并举例阐释,力图为音韵学初学者提供行之有效的方法和捷径。

关键词:反切;折合;现代汉语普通话语音;广韵众所周知,反切是音韵学中最重要的注音法。

有了反切,才有了韵书、字母和韵图,音韵学才开始成为一门独立的学科。

如果我们认为反切产生于东汉末年,那么,至今反切的发明和运用已经有了近1800年的历史,反切的研究,成为一门专门的学问,大体上有以下5个方面的内容:(1)反切的起源问题;(2)反切与等韵图的关系;(3)反切的整理,包括整理反切的方法,反切所反映的音类、音系的共时研究和历时研究;(4)反切的改良;(5)反切的应用。

其中,反切的应用是我们关注的重要话题。

我们学习音韵学一个重要目的,就是希望能够掌握反切规律,读出古反切的现代汉语普通话读音来,从而解决古书中的注音问题。

怎样读出古反切的现代汉语普通话读音?前修时贤已经做过不少研究,迄今已经发表了不少的专著、工具书和论文。

现将有代表性的参考文献列举如下:(1)王力,汉语音韵,专著,第三章《反切》,第六章《等韵》,中华书局1963年初版;又收入《王力文集》第5卷,山东教育出版社1986年;(2)李荣,《广韵》的反切和今音,论文,中国语文1964年4期;(3)殷焕先,反切释要,专著,山东人民出版社1979年;(4)丁声树编著、李荣参订,古今字音对照手册,工具书,中华书局1981年新1版;(5)林序达,反切概说,专著,四川人民出版社1982年;(6)许梦麟,反切拼读入门,专著,河南人民出版社1985年;(7)唐作藩,音韵学教程,专著,第三章专论《广韵》与现代汉语普通话语音的对应规律,北京大学出版社1987年初版,2002年修订版;(8)郭锡良,汉字古音手册,工具书,北京大学出版社1986年初版,商务印书馆2010年增订本;(9)何九盈,古汉语音韵学述要,专著,第二章《反切和韵书》,浙江古籍出版社1988年初版,中华书局2010年修订版;(10)林涛,《广韵》四用手册,唐作藩校订,工具书,中国广播电视出版社1992年;(11)李葆嘉,《广韵》反切今音手册,工具书,上海古籍出版社1997年;(12)曹先擢、李青梅,《广韵》反切今读手册,工具书,语文出版社2005年;(13)鲁国尧、吴葆勤,四声、三十六字母、《广韵》韵目今读表,古汉语研究2011年第3期。

汉语拼音古人学汉字的四大方法使用的,但是在中国的古代没有汉语拼音的时候,古人是怎么通过学习认识汉字的呢?其实古人在就发明了一套完整的方法来传播文化,真是敬佩古人的智慧。

首先我们先谈第一种“反切法”我们拿案例来论证:直接上个最简单的,保证一看就懂:1、当:都郎切——d(u)+(l)ang=dang;2、东:德红切——d(e)+(h)ong=dong;3、公:古红切——G(u)+(h)ong=hong;反切出现的比下面几种方法都晚,也是使用最久的一种方法,是汉语音韵学的基础之一。

基本规则是用两个汉字相拼给一个字注音,切上字取声母,切下字取韵母和声调,格式为“X,YZ切”。

比如《广韵》中“冬,都宗切”就是用的“都”的“d”和“宗”的“ong”和声调。

以上的三个例子都是取第一个字A的声母,取第二个字B的韵母,把这几个字重复快读,你就会发现它能产生拼音的效果。

比如:“都郎”!“都郎”!“都郎”!就变成了“当”对不?“德红”!“德红”!“德红”!就变成了“东”对不?“古红”!“古红”!“古红”!就变成了“公”对不?是不是好神奇了其实,就是下面这个道理,以“当”字为例:都,在古代的读音标注中叫“韵部”——相当于拼音的声母;郎,在古代的读音标准中叫“韵腹/韵尾”——相当于拼音韵母。

至于后面的“切”字是啥意思?注意,“切”本身是一个动词,意思是让我们在两个字的组合读音中,“切”出一个音来——可谓相当形象生动。

02譬况法譬况就是用比喻或描述的方法,说明被注音字的发音方法、发音部位。

严格上讲并不是读音,而是音调或者语气。

比如《公羊传》中有一句话:“春秋伐者为客,伐者为主。

”这句话中的两个“伐”字意义不同,怎么区分呢?古人注道:“伐人者为客,读伐长言之”,“见(被)伐者为主,读伐短言之。

”也就是说“伐”的两个意思(攻击别国和被别国攻击),是通过汉字读音韵母的长短来区分的。

03读若法从象形文字的“形声形义”的创造理念出发,把同一部首或偏旁的字归类为同一声部,然后在部首或偏旁中取其中之一来作为文字的“声旁”,以表示它的读音。